中考物理倒计时专攻32种题型10力学实验二含参考答案Word文件下载.docx

《中考物理倒计时专攻32种题型10力学实验二含参考答案Word文件下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中考物理倒计时专攻32种题型10力学实验二含参考答案Word文件下载.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

▲针对训练

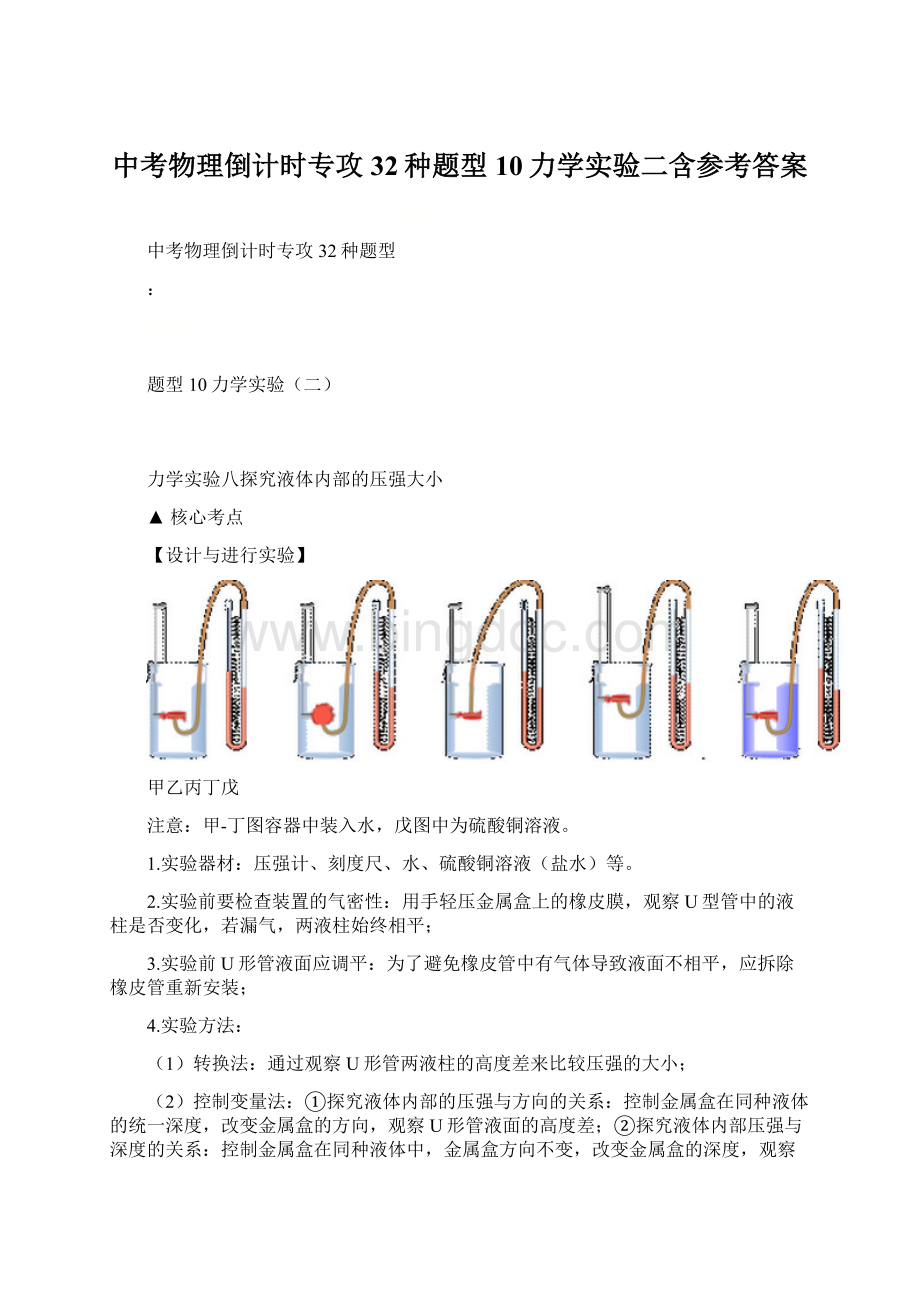

如图所示,是用压强计探究水内部压强的情景

图1甲乙丙

(1)如图1所示,小聪在调试时发现,用手指不论是轻压还是重压探头的橡皮膜时,U形管两边液面几乎没有变化,说明该压强计 (填“漏气”或“不漏气”),对此,最合理的操作是(填序号);

通过调试,使压强计U形管两边的液面 ;

①从U型管内向外倒出适量水;

②拆除软管重新安装;

③向U型管内加适量水;

(2)把探头放入水中,通过观察U型管两边液面的高度差来判断探头处水的压强的大小,高度差越大,水的压强 (选填“越大”或“越小”);

(3)比较甲图、乙图和丙图,可以得到:

在同一深度,液体内部向各个方向的压强 ;

(4)在乙图中把探头慢慢下移,可以观察U型管两边液面的高度差增大,从而得到:

在同一种液体里,液体的压强随 的增加而增大;

(5)在乙图中,若只将烧杯中的水换成盐水(ρ水<ρ盐水),其他条件不变,则可以观察到U型管两边液面高度差 (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

答案:

漏气;

②;

大;

相等;

深度;

变大。

力学实验九探究影响浮力大小的因素

【猜想与假设】

浮力的大小可能与物体排开液体的体积、液体的密度和物体浸没在液体中的深度有关。

1.主要实验器材:

弹簧测力计、物体(

)、烧杯、水、盐水等;

2.测量浮力大小的原理:

称重法(

);

3.实验步骤:

(1)探究浮力的大小与浸没在液体中的深度的关系:

①测量物体在空气中的重力,如图a;

②把物体浸没在水中不同深度处,分别读出弹簧测力计的示数,如图c、d所示;

③测出物体所受的浮力。

结论一:

。

(2)探究浮力大小与物体浸在液体中的体积的关系:

①让物体浸在液体中的体积逐渐变大,分别读出弹簧测力计的示数,如图b、c所示;

②测出物体所受浮力。

结论二:

(3)探究浮力的大小跟液体的密度的关系:

①把同一物体浸没在密度不同的液体中,分别读出弹簧测力计的示数,如图d、e所示;

结论三:

【分析与论证】

①由(a)、(c)、(d)三组实验可知,物体所受的浮力与物体浸没在液体中的深度无关;

②由(a)、(b)、(c)三组实验可知,物体所受的浮力与物体排开液体的体积有关;

③由(a)、(d)、(e)三组实验可知,物体所受的浮力与液体的密度有关;

【实验结论】

物体在液体中所受浮力的大小,跟它浸在液体中的 体积 有关、跟 液体的密度 有关。

物体浸在液体中的体积越大、液体密度越大,浮力就越大。

【实验方法】

控制变量法的应用

①控制液体的密度不变,用测力计提着同一个物体,以不同体积浸入同种液体,探究浮力的大小与物体浸在液体中体积的关系;

②控制物体浸在液体中的体积不变,用测力计提着同一物体,让它分别浸没于不同液体中,探究浮力的大小与液体密度的关系;

③控制液体的密度及浸在液体中的体积不变,用测力计提着同一物体,让它分别浸没于相同液体的不同深度,探究浮力的大与物体浸在液体中的深度的关系。

【交流与讨论】

(1)为了实验现象更明显,物体的体积应稍大一些。

(2)实验时烧杯中的液体要“适量”:

物体浸没后液体不能溢出杯口,同时物体又能够浸没到液体中。

(3)误差分析:

若先测物体在液体中受到的拉力,再测物体的重力,由于物体上沾有液体,则所测浮力会偏大;

(4)物体浸在液体中的体积逐渐增大,物体受到的浮力也随着增大,但是不能理解为浮力的大小与浸没在液体中的深度有关;

(5)探究浮力大小与物体形状的关系。

将形状不同、质量和密度相同的物体浸在同一液体中,控制物体排开液体的体积相同,比较物体所受浮力的大小。

物体所受浮力大小与物体的形状无关。

(6)探究浮力的大小与物体的密度的关系

将体积相同的不同物体,浸没在同一液体中,比较物体所受的浮力大小。

物体所受浮力大小与物体的密度无关。

(7)浮力与深度的关系

一般情况下,物体浸没了以后,浮力与深度无关,因为V排不会随着深度变化。

但有一种特殊情况:

气球(或气泡),不考虑温度变化,在液体中时,由于深度不同,压强也不同,气球的体积会发生变化,越深时,压强越大,体积就越小,V排就越小,浮力就越小,反之亦然。

(8)实验室选用了不同的液体,并进行了多次实验是为了让实验结论更具有普遍性。

(9)物体的受力分析。

物体在空气中时受到竖直向下的重力和竖直向上的拉力;

物体在水中时受到竖直向下的重力、竖直向上的拉力和竖直向上的浮力。

(10)

、

图像分析(

)

随着h增大,

先减小后不变,

先增大后不变,如下图所示的示意图

(11)阿基米德原理

的应用:

①计算物体的密度:

(物体完全浸没)

②物体排开液体的体积:

③液体的密度:

如图所示是“探究浮力的大小跟哪些因素有关”的实验装置和实验过程中弹簧测力计挂着同一金属块的示数。

(1)金属块浸没在水中时,受到的浮力是N。

(2)分析图丙、丁可知,浮力大小跟物体浸没在水中的深度(选填“有关”或“无关”)。

(3)分析两图可知,浸在液体中的物体所受浮力大小跟液体密度有关。

戊图中盐水的密度是kg/m3。

如果在实验中不小心使戊图中的金属块接触了容器底且与容器底有力的作用,此时测量出的盐水密度值将如何变化,并分析原因

(4)实验中由于握着测力计的手臂易晃动,导致测力计示数不稳定,读数困难。

请你写出一种改进措施。

(5)分析可知,浮力的大小跟物体浸在液体中的体积有关,且浮力的大小随物体浸入液体中的体积的增大而(选填“增大”或“减小”)。

(6)实验时应先测物体的重力,再放入水中测浮力,改变操作先后顺序会使浮力的测量结果偏

(选填“大”或“小”)。

(7)下图中能正确反映弹簧测力计示数F和圆柱体下表面到水面距离h关系的图象是

ABCD

(8)通过图中提供的实验数据,计算出金属块的体积为m3,圆柱体的密度为

kg/m3。

(取g=10N/kg)

(9)小明想探究“物体受到浮力的大小与其形状是否有关”。

他找来薄铁片、烧杯和水进行实验。

实验步骤如下:

步骤一:

将铁片放入盛水的烧杯中,铁片下沉至杯底;

步骤二:

将铁片弯成“碗状”再放入水中,它漂浮在水面上。

①通过分析可知,第一次铁片受到的浮力第二次铁片受到的浮力(选填“大于”、“等于”或“小于”);

②小明得出:

物体受到浮力的大小与其形状有关。

小明得出错误结论的原因是:

他只关注了铁片的改变,忽视了对浮力大小的影响。

(1)4.8;

(2)有关;

(3)丁、戊;

(4)将弹簧测力计固定在铁架台上;

(5)乙、丙;

(6)大;

(7)B;

(8)2.8×

10-4;

2.4×

103;

(9)①小于;

形状;

排开液体体积

力学实验十探究浮力大小跟排开液体所受重力的关系

)、溢水杯、小桶、细线、水、盐水;

2.测量浮力的原理:

测量重力的方法:

差值法。

探究1:

物体所受浮力的测量:

先用弹簧测力计测出物体的重力G,再把物体浸没在液体中,读出测力计的示数F,则浮力的大小

=。

探究2:

物体排开液体所受重力的测量:

先用弹簧测力计测出空桶的重力G1,在用弹簧测力计测出小桶和排开液体的总重力G2,则排开液体的重力G液=。

换用不同的液体、不同的物体进行多次实验。

溢水杯应装满水,保证物体排开的液体全部流入小桶。

实验记录

【分析和论证】略

浸在液体中物体受到的浮力,大小等于它排开的液体所受到的重力,用公式表示为

(1)若先将物体放入水中测浮力,再测物体的重力,物体沾水所测重力偏大,则所测浮力偏大;

(2)先测桶和排开液体的重力,再测桶的重力:

所测桶沾水重力偏大,所测排开液体的重力偏小。

(3)石块在浸入前,水面要与溢水口相平,若水面不与溢水口相平,不会影响浮力的大小,但会导致排到小桶内的水小于石块排开的水的体积,最终导致得到物体所受浮力大于排开的液体所受重力的错误结论。

(4)实验中换用大小不同的石块,不同的液体,进行多次测量,是为了使实验结论更具有普遍性。

(5)测量物体排开的液体所受重力的方法:

先测出空桶的重力G1,再测出桶和溢出水的总重力G2,则排开的液体所受的重力为G排=G2-G1。

(6)浸没在水中的物体匀速向下运动过程中,物体受到的浮力不变,压强变大。

(7)利用

计算液体的密度、物体排开液体的体积、物体受到的浮力,判断物体的浮沉等。

如图所示是小芳同学探究“阿基米德原理”的实验,其中桶A为圆柱形。

(1)正确的操作顺序最佳是 。

A.乙丙甲丁B.乙甲丙丁C.甲丁乙丙D.乙丙丁甲

(2)将空桶A轻放入盛满水的溢水杯中,用桶B接住溢出的水,如图丙所示。

则空桶A受到的浮力为 N。

(3)测出桶B和溢出水的总重力,如图丁所示,则桶A排开水的重力 (选填“大于”、“小于”或“等于”)桶A受到的浮力。

(4)在实验中,排除测量误差因素的影响,小芳若发现桶A排开水的重力明显小于所受的浮力,造成这种结果的原因可能是 。

(5)接着小芳同学往桶A中加入沙子进行实验,得到4组数据,表格如下,其中有明显错误的是第 次,实验中,随着加入沙子越多,桶A浸入水中就越 (选填“深”或“浅”)。

次数

1

2

3

4

桶A与沙子的总重力/N

2.4

2.8

3.2

3.4

桶B与水的总重力/N

4.0

4.4

4.6

5.0

(6)分析以上探究过程可以得到的结论是:

浸在液体中的物体受到向上的浮力,浮力大小等于该物体 。

(7)小芳同学进一步探究,她将装有适量沙子的桶A分别放入水中和另一未知液体中,桶A浸入水中的深度为h1,浸入另一液体中的深度为h2,设水的密度为ρ水,则另一液体的密度表达式为 (用题中所给和所测物理量的字母表示)。

(10)4.8;

(11)有关;

(12)丁、戊;

(13)将弹簧测力计固定在铁架台上;

(14)乙、丙;

(15)大;

(16)B;

(17)2.8×

(18)①小于;

力学实验十一探究物体的动能跟哪些因素有关

质量不同的钢球、木块、斜面等;

2.实验步骤:

动能大小与速度的关系

(1)控制不变的量时钢球的质量m;

(2)改变的量时钢球的速度,即改变钢球在滑槽上的释放位置的高度h;

(3)观察的量时木块被撞出的距离s。

质量m/kg

高度h/cm

推动木块的距离s/cm

0.1

10

15

20

动能大小与质量的关系

(1)控制不变的量时钢球的速度,即固定钢球在滑槽上的释放位置的高度h;

(2)改变的量钢球的质量m;

0.2

0.3

【分析和论证】

探究1中:

当钢球质量相同时,钢球达到斜面底端速度越大,木块被撞击滑行的距离越远,说明钢球的动能与速度有关,速度越大,动能越大。

探究2中:

当钢球达到斜面底端速度相同时,钢球质量越大,木块被撞击滑行的距离越远,说明钢球的动能与质量有关,质量越大,动能越大。

物体动能大小与物体的质量和运动速度有关:

①质量相同的物体,运动速度越大,它的动能越大;

②运动速度相同的物体,质量越大,它的动能越大。

通过小球推动木块运动的距离来反映小球动能大小,推动木块运动距离越远,小球的动能越大;

①探究动能大小与质量的关系(控制小球速度不变,将质量不同的两小球,从同一高度由静止释放,小球质量越大,撞击后木块运动的距离越大,小球动能越大)。

②探究动能大小与速度的关系(控制小球质量不变,将质量相同的两小球,从不同高度由静止释放,小球速度越大,撞击木块后运动的距离越大,小球动能越大)。

(1)使钢球获得动能的方法:

将钢球由斜面某一高度静止释放(重力势能转化为动能)。

(2)将质量不同的钢球放在斜面上同一高度处静止释放的目的:

控制钢球达到斜面底端时具有相同的初速度(钢球的速度与质量无关)。

(3)将质量相同的钢球由斜面上不同位置静止释放的目的:

改变钢球达到斜面底端时的初速度。

(4)实验推理:

当水平面绝对光滑时,木块将一直做匀速直线运动。

(5)水平面绝对光滑时对实验的影响:

钢球撞击木块后木块移动的距离无法确定,钢球动能的大小无法比较。

(6)钢球在水平面上不能立即停下的原因:

钢球具有惯性。

(7)木块最终停止的原因:

受到摩擦力的作用(力是改变物体运动状态的原因)。

(8)实验中能量的转化。

①小球从斜面上由静止下落,下滑过程中重力势能转化为动能和内能;

木块在水平面上运动时动能转化为内能。

②钢球在运动过程中机械能不守恒,机械能减少量最终转化为内能。

(9)实验改进:

①木块被撞后滑出木板的解决办法:

换质量更大的木块,换质量更小的钢球,换更长的木板。

②木块质量较大,确保实验现象较明显:

增大钢球滚下的高度。

③不用木块的实验改进:

在桌上铺一条毛巾,钢球在毛巾上表面滚动的距离来反映动能的大小。

(10)实验结论的应用:

生活中超载、超速问题(超速:

速度大,超载:

质量大,则动能大,危险性大)。

小宇用如图所示的装置探究“动能的大小与什么因素有关?

”的实验步骤如下:

①将质量为m的小球从光滑斜面上的A处静止释放,滚下后与放在水平面上的木块相碰,木块在水平面上移动一段距离后静止,如图甲所示;

②将质量为m的小球从光滑斜面上的B处静止释放,滚下后与放在水平面上的木块相碰,木块在水平面上移动一段距离后静止,如图乙所示;

③将质量为2m的小球从光滑斜面上的B处静止释放,滚下后与放在水平面上的木块相碰,木块在水平面上移动一段距离后静止,如图丙所示。

根据上述三次实验,回答下列问题:

(1)实验中小球动能的大小是通过观察比较 反映出来的,这里用到了物理学研究问题的方法是 。

(2)为了探究动能的大小与物体运动速度的关系,应选用 两个图来分析,并由此得出的实验结论是 。

(3)分析乙、丙两图,得到的实验结论是 。

由此联想到高速公路限速牌上标明“120”和“100”字样,(选填“大客车”或“小轿车”)的限速为100km/h。

(4)小球在光滑斜面上从B处滚到底端的过程中,小球的 能转化为动能。

机械能(选填“守恒”或“不守恒”)。

(5)甲实验中若木块的重力为1N,水平移动的距离为30cm,则重力对木块做功J。

(6)如果水平面光滑,则(选填“能”或“不能”)完成本实验探究。

(7)某同学根据甲、丙两图得出物体的动能与质量有关,他的结论(选填“对”或“不对”),理由是。

(8)实验中小球滚动到斜面底端时会继续向前运动,是因为小球具有;

木块最终停下来是因为受到的作用。

(9)如果做乙、丙图实验时,丙图中木块被撞后滑出木板,为了使钢球不滑出木板,需要改进丙图实验,再与乙图实验对比。

在不改变木板长度的情况下,应采用以下方法()(填写正确选项前的字母)。

A.换用质量更小的钢球B.给水平木板铺上毛巾

C.适当降低钢球的高度D.换用一个较重的硬纸盒

(1)木块在水平面上滑行距离长短;

转换法;

(2)甲、乙;

在质量一定时,物体的速度越大,动能越大;

(3)速度一定时,物体质量越大,动能越大;

大客车;

(4)重力势能;

守恒;

(5)0;

(6)不能;

(7)不对;

没有控制速度相同;

(8)惯性;

阻力;

(9)A

力学实验十二探究杠杆平衡的条件

杠杆、钩码若干、铁架台、刻度尺;

①把杠杆支在支架上,调节平衡螺母,使杠杆 在水平方向 平衡;

②把三个钩码挂在杠杆两侧(左边2个,右边1个),移动钩码的位置,使杠杆仍在水平方向平衡(下图)。

把支点左方的钩码对杠杆的作用力(等于钩码受的重力)当作阻力,把支点右方的钩码对杠杆的作用力当作动力,将动力F1,动力臂L1,阻力F2,阻力臂L2的数值填入表中。

③在左方钩码下再增加2个钩码,位置不变,移动右方钩码位置,使杠杆重新在水平方向平衡,将实验数据也填入表中。

④在杠杆两侧挂上个数相同的钩码,移动钩码位置,使杠杆在水平位置平衡,将测得的力和力臂记在表中。

⑤如下右图所示,把钩码挂在杠杆一侧,用弹簧测力计在同侧竖直向上拉住杠杆,使杠杆在水平位置平衡,把钩码拉杠杆的力当作阻力,把弹簧测力计拉力当作动力,将力和力臂的数据填入表中。

实验次数

动力(N)

动力臂(cm)

动力×

动力臂(N·

cm)

阻力(N)

阻力臂(cm)

阻力×

阻力臂(N·

8

16

2

12

【分析和论证】由表格可知:

动力与动力臂的乘积等于阻力与阻力臂的乘积。

杠杆平衡条件:

动力臂=阻力×

阻力臂,用公式表示为

【交流与评估】

(1)实验前调整杠杆在水平位置平衡(第一次):

①平衡螺母调节原则:

左偏右调,右偏左调;

②在水平位置平衡的目的:

方便测量力臂;

③让杠杆的重心在支点上的目的:

重力的力臂为0,消除杠杆的重力对实验的影响。

(2)实验时让杠杆在水平位置平衡(第二次)的目的:

方便读出力臂大小。

(2)实验应多次测量:

改变钩码的质量和钩码的位置,使结论具有普遍性;

(3)将一端钩码换成弹簧测力计的相关分析;

①好处:

能直接读出拉力的大小,实验操作更方便;

②拉动方向:

竖直向下拉动(与钩码同侧时竖直向上拉动);

③弹簧测力计从竖直拉变为倾斜拉,拉力力臂变小,测力计示数变大;

(4)杠杆处于平衡状态的判断:

静止或匀速转动状态。

(5)在杠杆支点处用弹簧测力计施加一个垂直杠杆向上的力是否会影响杠杆的平衡:

不影响,这个力的力臂为0。

(6)弹簧测力计斜拉和竖直拉方案的评估。

(7)杠杆平衡条件在生活中的应用。

(8)实验中,为了方便测量力臂,所以力臂和力都是垂直关系,容易误导得出杠杆的平衡条件是:

动力作用点到支点距离=阻力×

阻力作用点到支点距离。

因此应该改变力的方向进行实验。

在探究“杠杆平衡的条件”实验中,所用的实验器材有:

杠杆(每小格均等长)、铁架台、刻度尺、细线和若干个重为1N的钩码。

(1)为了便于测量力臂要将如图甲所示杠杆调节在水平位置平衡,应将平衡螺母适当往(选填“左”或“右”)调。

(2)杠杆调节好后,进行了三次实验,实验情景如图乙、丙、丁所示,以两边钩码的重力分别为动力F1和阻力F2,对应的力臂为L1和L2,由此可得杠杆的平衡条件为:

实验中进行多次实验的目的是(选填“A”或“B”)。

A.取平均值减少误差B.使实验结论具有普遍性

(3)将如图丁所示杠杆两边的钩码各撤掉1个,则杠杆____________(选填“保持平衡”、“左端下沉”或“右端下沉”)。

(4)如图戊所示,用细绳竖直向上拉,使杠杆在水平位置平衡,则拉力F为_____N;

保持杠杆平衡,将细绳转到虚线位置时,拉力F大小将(选填“变大”、“不变”或“变小”)。

戊

(5)某同学通过图乙、丙、丁的数据得出结论:

支点到动力作用点的距离=阻力×

支点到阻力作用点的距离。

这个结论与杠杆的平衡条件不符,原因是他没有多次实验。

(6)如果在杠杆的中点用弹簧测力计施加一个向上的力,这个力在探究过程中(选填“影响”或“不影响”)杠杆的平衡,理由是:

(7)下列四个因素中,不会带来实验误差的是______。

A.铁架台自身的重力足够大

B.单个钩码的重力不完全相等

C.悬挂钩码的绳套重力偏大

D.杠杆与转轴之间摩擦力偏大

(8)小组的其他同学进行了如下研究:

A.如果杠杆受到F2、F3两个阻力,结果会怎样?

B.若支点不在杠杆的中点时,杠杆的平衡条件是否仍然成立?

他们设计了如图所示的实验:

①根据如图己所示的结果,可以初步得出,在这种情况下杠杆的平衡条件为:

F1L1=_________。

(F1、F2、F3的力臂分别为L1、L2、L3)

已庚

②如图庚所示,弹簧测力计的拉力为动力F1,钩码重力为阻力F2,多次调整力和力臂的大小进行测量,发现:

F1L1总是大于F2L2,其原因是__________________________。

右;

;

B;

(11)左端下沉;

(12)1;

变大;

(13)改变力的方向;

(14)不影响;

这个力过杠杆的支点,力臂为零,不会影响到杠杆的平衡;

(15)A;

(16)①

②杠杆自身重力影响;

力学实验十三测量滑轮组的机械效率

【提出问题】

对同一滑轮组装置,机械效率是否不变

同一滑轮组的机械效率可能与被提升物体物重有关

弹簧测力计、刻度尺、细绳、动滑轮、定滑轮、钩码若干;

2.实验原理:

①安装好滑轮组,记下钩码和弹簧测力计的位置;

②缓慢匀速拉动弹簧测力计,使钩码G升高,用刻度尺测量钩码上升的高度h和绳