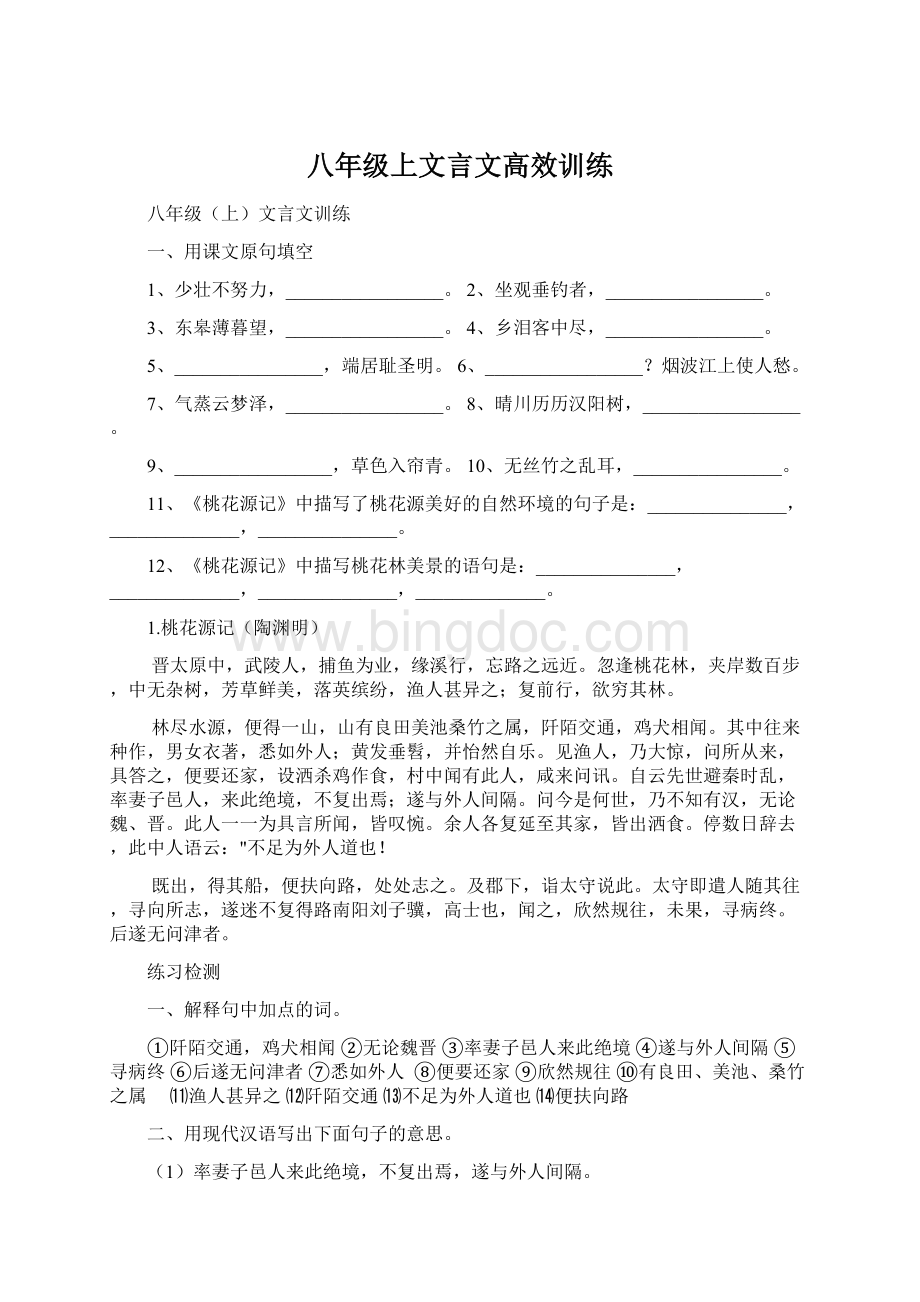

八年级上文言文高效训练Word下载.docx

《八年级上文言文高效训练Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级上文言文高效训练Word下载.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

练习检测

一、解释句中加点的词。

①阡陌交通,鸡犬相闻②无论魏晋③率妻子邑人来此绝境④遂与外人间隔⑤寻病终⑥后遂无问津者⑦悉如外人⑧便要还家⑨欣然规往⑩有良田、美池、桑竹之属⑾渔人甚异之⑿阡陌交通⒀不足为外人道也⒁便扶向路

二、用现代汉语写出下面句子的意思。

(1)率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

(2)问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

(3)及郡下,诣太守,说如此。

(4)渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

(5)自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境。

三、选择题

1、选出加点词词义不同的一项()

A.男女衣着,悉如外人村中闻有此人,咸来问讯B.此中人语云不足为外人道也

C.欲穷其林林尽水源D.未果后遂无问津者

2、选出加点词词义相同的一项()

A.出:

既出,得其船皆出酒食B.乃:

乃大惊乃不知有汉

C.复:

复前行不复出焉D.舍:

便舍船屋舍俨然

3.下面加点词解释错误的一项是()

A.有良田美池桑竹之属(类B.悉如外人(熟悉)

C.便要还家(邀请)D.余人各复延至其家(邀请)

4.下面加点词的意思和现代汉语相同的一项是()(2分)

A.复行数十步,豁然开朗B.阡陌交通

C.率妻子邑人来此绝境D.乃不知有汉,无论魏、晋

5.对本文理解有误的一项是()

A.本文是以渔人的行踪为线索。

B.本文既然名为“记”,当然就是一篇记叙性的文章。

C.“便要还家,设酒杀鸡作食”、“余人各复延至其家”表现了桃花源人热情

好客的特点,因为他们害怕世人来破坏他们和平安宁的生活。

D.本文表达了作者对理想社会的热烈追求,同时含蓄地表达了对现实社会的不满。

6.对下列语句中加点词语的解释,不正确的一项是()

A.阡陌交通交通:

交错相通B.余人各复延至其家延:

邀请

C.不足为外人道也足:

值得D.处处志之志:

记住

8.下列对文章内容理解和分析,不正确的一项是()

A.桃花源里,没有剥削和纷扰,土地肥沃,男女耕作,老幼欢乐,是古代理想中的“大同社会”的形象体现。

B.在听了渔人对外界的介绍后,桃源人叹惋不已,从上下文推知,他们发出的主要是“山中方一日,世上已千年”的时光易逝。

C.桃源人希望渔人不要把这里的情况告诉给外界,目的是希望远离战乱和苦难,永不受打扰,继续享受这宁静祥和的生活。

D.作者既描绘了桃花源里一幅鲜活的人间生活的图景,又极力表现它的似有似无。

寻觅不可得,反映了作者的理想与现实之间的矛盾。

10.下列说法有误的一项是()

A.所选文段出自《桃花源记》,作者陶渊明,东晋人。

B.文章是以渔人进出桃花源为线索来结构全文的。

C.桃源中人与渔人所处的社会环境的生活是不一样的。

D.太守遣人随渔人去寻找桃花源,说明太守也想到桃源中去过桃花源中人的生活。

11.下列句中加点词的意思相同的一项是()。

A、芳草鲜美陶后鲜有闻B、悉如外人悉以咨之

C、有良田美池桑竹之属属予作文以记之D、设酒杀鸡作食食之不能尽其材

15、下面加点词的意思和现代汉语相同的一项是()

A.仿佛若有光B.阡陌交通,鸡犬相闻

C.率妻子邑人来此绝境D.乃不知有汉,无论魏、晋

16.下列语句中朗读节奏停顿不正确的一项是()

A.武陵人/捕鱼为业B.问/今是何世

C.率妻/子邑人来此绝境D.后遂无问/津者

17.对下面语句中加点的词解释不正确的一项是()

A.遂与外人间隔(隔断,隔绝)B.阡陌交通(互相通达)

C.乃不知有汉(副词,竟,竟然)D.不足为外人道也(介词,对、向)

18.下面对所选文段内容理解不正确的一项是()

A.本文第一段着眼于“异”字,为下文描写更令人惊异的桃花源作了铺垫。

B.文章第二、三段是全文的重点,无论是写桃花源人们的生活环境还是写人物的交谈,都有一些生动可感的细节,使人如临其境,如见其人。

C.文中真实地描绘了桃花源中人们的生活场景,生动地展现了一个人人劳作、生活安定、风气淳朴的现实社会。

D.这篇文章记叙层次清楚,一环套一环,一气呵成,结构非常严谨。

22、下列各种说法中不正确的一项是()

A、“闻之,欣然规往”中的“之”指代的是渔人发现桃花源这件事。

B、选文前两段写了“渔人”的行踪:

进入桃花源——辞别桃花源——寻找桃花源。

C、“此人一一为具言所闻”一句中的“此人”指的是桃源人。

D、“便要还家,设酒杀鸡作食”,“余人各复延至其家,皆出酒食”,表现了桃源人的淳朴、热情、好客。

23、下列各组句子中加点词的意义和用法,相同的一组是()

A.、武陵人以捕鱼为业此人一一为具言所闻B.、问所从来,具答之有良田美池桑竹之属

C、其中往来种作太守即遣人随其往D.、便扶向路寻向所志

24、以下各组加点词意思不同的一项是()

A.便舍船太丘舍去B.欲穷其林子子孙孙无穷匮也

C.有良田美池桑竹之属忠之属也D.问今是何世斯是陋室

四、简答题

1、本文的线索是什么?

围绕这一线索,作者写了哪几件事?

2.用原文语句作答:

(1)渔人“欲穷其林“的原因是:

(2)文中描写桃花源中人精神状态的句子是:

(3)桃花源中人的祖先定居桃花源的原因是:

3.文中哪些话表明桃源人听了渔人的话之后,仍想继续在桃花源中生活?

他们为什么不愿离开?

4.陶渊明生活在政治黑暗、战乱频繁、民不聊生的时代。

他笔下的“桃花源“其实并不存在。

那么,陶渊明描写这一世外桃源有什么用意呢?

5.研读第二段,作者是从哪几个方面对桃花源中的人们进行描写的?

6.“此人一一为具言所闻,皆叹惋。

”渔人说了些什么?

为什么皆叹惋?

7.作者陶渊明在本文中寄托了怎样的一种社会理想?

这种社会理想在当时的条件下能否得以实现?

试作评价。

8.根据本文内容,恰当选用文中的四字短语填空。

武陵渔人“忘路之远近”,发现了桃花林,甚是好奇,就“□□□□”。

进入桃花源,他感到桃花源人的生活是那么“□□□□”。

离开桃花源时,他“□□□□”,但再来寻找时还是“□□□□”。

9.从第②③段对桃花源的描写可以看出,桃花源让作者向往的是:

(1)_______;

(2)_______;

(3)_______。

11、陶渊明在《桃花源诗》中有“嬴氏乱天纪,贤者避其世”的诗句,文中哪句话与其表达的意思相近?

12、留白,是绘画艺术的一种手法,文学创作中也不乏“留白”,它给读者留下了许多想象的空间,你认为本文何处运用了这种手法,试简要分析。

13、渔人偶遇桃源,“处处志之”,最终却“不复得路”,其中寄寓了作者怎样的思想?

14.“黄发垂髫”分别指代什么人?

“黄发垂髫,并怡然自乐”展现出一幅怎样的生活图景?

答:

15.陶渊明的“世外桃源”其实并不存在,郭沫若的“天上的街市”也只是诗人心中的“桃花源”,古今文人描写这些想像中的世界有什么相同的用意?

17.陶渊明在封建文人中属特立独行的人,他的哪方面行为最能表现他这一性格特征?

18.“自云先世避秦时乱”,“此人一一为具言所闻,皆叹惋”,“不足为外人道也”,这三句话有着怎样的内在联系?

19.在陆游诗中哪两句也算恰到好处地体现了“林尽水源”、“仿佛若有光”、“初极狭”、“豁然开朗”这样一波三折的意境?

20.韩愈说“桃源之说诚荒唐”,那么陶渊明为什么要“荒唐”地虚构出这样一个美好的理想社会模式?

1.汉乐府民歌《长歌行》中晓喻青少年珍惜青春,奋发努力的两句是:

。

与此有异曲同工之妙的有苏轼的“谁道人生无再少?

!

”

2.《野望》作者王绩由于看到放牧和打猎的人积压自随愿而归,不禁怀念古代采薇而食的隐士,从而表达内心的几句是

3.《早寒江上有怀》中作者看到孤帆从天边驶过,勾起乘船返乡的心绪的两句是

4.孟浩然的“

,

”,两句诗表达了想做官而无人引荐,并为自己闲居在家感到羞愧的感

5.崔颢在黄鹤楼上看到的美景是

6.与马致远的“夕阳西下,断肠人独在天涯”有异曲同工之妙的诗句是:

7.李白的《送友人》中借马鸣来表达悠悠的别离之情的两句是

8、与“近朱者赤,近墨者黑”相对比,《爱莲说》中集中表现莲高洁品质,现在人们常用来比喻某些人不与世俗同流合污而又洁身自好的句子是:

,。

9、《爱莲说》中最能表现莲高贵品质的一句是:

,

。

10、刘禹锡在《陋室铭》中点明主旨的句子是:

12、《陋室铭》中写主人与文人雅士交往的诗句是,。

2、陋室铭(刘禹锡)

山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入廉青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:

“何陋之有?

”

一、我能解释下面各句中的加点词语,

①有仙则名②惟吾德馨③往来无白丁④无案牍之劳形⑤斯是陋室,惟吾德馨⑥可以调素琴,阅金经⑦谈笑有鸿儒⑧无案牍之劳形⑨无丝竹之乱耳

二、翻译下面句子

(1)“孔子云:

何陋之有?

⑵斯是陋室,唯吾德馨。

⑶苔痕上阶绿,草色入帘青。

1.选出理解不正确的一项()

A.“龙”和“仙”是比喻道德高尚的人。

B.“苔痕上阶绿,草色入帘青”渲染了居室恬静的气氛。

C.“谈笑有鸿儒,往来无白丁”表现了作者对知识分子的歌颂,对无学问之人的鄙薄。

D.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”反映了室主人对世俗生活的厌弃。

2、下列各组加点字用法相同的一项是()

A、斯是陋室天将降大任于是人B、无案牍之劳形送杜少府之任蜀州

C、有龙则灵学而不思则罔D、可以调素琴皆以美于徐公

3、下面对选文内容和写法分析理解不正确的一项是()

A、本文托物言志,以陋室不陋,表达了作者对高洁情操的追求。

B、选文在描写“陋室”时,重点突出了“陋室”环境之清幽宁静和室内主人生活情趣之高雅。

C、文中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表明了作者对官场生活的鄙弃。

D、作者在结尾处引用孔子的话,意在表明只要环境清幽宁静,生活闲适,“陋室”就不陋。

4、“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,对于作者这种交友方式,你有什么看法?

5.下列句子,朗读停顿划分有误的一项是()

A.山不/在高,有仙/则名B.苔痕/上阶绿,草色/入帘/青

C.无丝竹/之乱耳,无案牍/之劳形D.南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭

1.全文的文眼是什么?

为什么这样说?

2.本文从哪几个方面来极力形容“陋室”不“陋”的?

3.联系本文谈谈:

作为中学生的我们应具有怎样的道德品质和情操?

4.用原文语句回答问题。

①表现室主人交往之雅的语句是:

②作者认为陋室不陋的原因是:

5.作者是从哪几方面描写陋室的?

6.文中说“斯是陋室”,而结尾却说“何陋之有”,到底这屋子陋还是不陋呢?

7、文中写到哪三位古人?

为什么要写这三位古人?

8、结合全文思考,文章写“诸葛庐、子云亭”有什么作用?

3、爱莲说(周敦颐)

水陆草木之花,可爱者甚蕃。

晋陶渊明独爱菊;

自李唐来,世人盛爱牡丹;

予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭静植,可远观而不可亵玩焉。

予谓菊,花之隐逸者也;

牡丹,花之富贵者也;

莲,花之君子者也。

噫!

菊之爱,陶后鲜有闻;

莲之爱,同予者何人;

牡丹之爱,宜乎众矣。

一、我能解释下面加点的词语。

①可爱者甚蕃②濯清涟而不妖③不蔓不枝

④陶后鲜有闻⑤自李唐来⑥可远观而不可亵玩焉

⑦宜乎众矣⑧予谓菊,花之隐逸者也⑨亭亭净植

⑩出淤泥而不染

二、句子翻译:

①予独爱莲之出淤泥而不染,灌清涟而不妖。

②菊之爱,陶后鲜有闻。

莲之爱,同予者何人?

③可远观而不可亵玩焉

④莲之爱,同予者何人?

牡丹之爱.宜乎众矣。

2.下面各句中“之”字用法不同的一项是()

A水陆草木之花B予独爱莲之出淤泥而不染C花之隐逸者也D花之君子者也

3.选出加点词词义不同的一项()

A.何:

同予者何人何陋之有B.可:

可远观而不可亵玩焉可以调素琴

C.独:

晋陶渊明独爱菊予独爱莲之出淤泥而不染D.之:

水陆草木之花莲之爱

4.下面分析不准确的一项是()

A.“中通外直,不蔓不枝”比喻君子通达事理,行为方正。

B.“香远益清,亭亭净植”比喻君子志洁行廉,芳名远播。

C.“可远观而不可亵玩焉”比喻君子不可能受到大多数人的理解。

D.“出淤泥而不染,濯请涟而不妖”比喻君子既不与世俗同流合污,又不孤高自诩.

5.下列句中加线词意思相同的一项是( )

A.陶后鲜有闻芳草鲜美,落英缤纷B.香远益清清荣峻茂,良多趣味

C.中通外直指通豫南D.陶后鲜有闻此人一为具言所闻

1.周敦颐说:

“莲,花之君子者也。

”从他对莲的赞美来看,这种“君子”应具备怎样的品格?

2.联系自己的志趣和追求,写出你最喜爱的一种花,并用一句话来概括你喜爱的原因。

我最喜爱的花是:

我喜爱的原因是:

3.回答问题:

①在古诗中有不少咏莲的名句。

结合课内外的积累,试写出两句来,多答加分。

②作者赞扬莲“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,比喻君子不与恶浊世风同流合污,但并不孤高自许。

但在我们生活中常听到人们说“近朱者赤,近墨者黑”,你是怎样看待这两种观点的呢?

4.简答。

①比喻君子不同流合污的句子是:

②比喻君子美名远扬的句子是:

5.文中最能概括莲的高贵品质的一句话是:

6.这篇文章在写法上一个突出特点是:

7.古人往往借助外物表达自己的理想情怀。

刘禹锡在《陋室铭》中借_____________________表达_____________________;

韩愈在《马说》中借_____________________,表达_____________________;

周教颐借“莲”表达_____________________。

8.写陶渊明“独爱菊”和世人“甚爱牡丹”有什么作用?

陶渊明“独爱菊”,周敦颐“独爱莲”,表现了他们处世态度有何异同?

9.文中作者运用了借物抒情(或托物言志)的写法,把“莲花”比喻“君子”_________________________的高尚品格。

在我国很多古诗词中,也用到了这种手法,如李白在《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》诗中用“___________________________,____________________”抒发对友人绵绵不尽的深情;

李商隐在《无题》诗中用“______________________,___________________”表达了坚贞的爱情;

龚自珍在《己亥杂诗》中,用“__________________;

___________________”展示了诗人不畏挫折、不甘沉沦,始终要为国家效力的坚强性格和献身精神。

10.阅读本文,许多同学喜欢“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”。

因为这两句写出了莲的高洁、质朴,比喻君子既不与恶浊的世风同流合污,也不孤高自许。

你还喜欢本文中描写莲的那些语句?

为什么?

11.某市在确定市花的活动中,居于民意调查前三名的是兰花、梅花、桂花。

如果让你从这三种花中选择一种,你赞成哪种花?

并谈谈理由。

12.本文主要写的是“莲之爱”,为什么还要写“菊之爱”、“牡丹之爱”呢?

八年级(上)文言文训练答案

一、①交错相通②更不用说③妻子儿子④隔绝⑤不久;

⑥渡口。

(7)都,全(8)通“邀”,邀请(9)计划(10)类⑾对……感到诧异;

⑿田间小路;

⒀值得;

⒁从前的,旧的;

二、

(1)领着妻子儿女和乡邻们来到这个跟人世隔绝的地方,不再出去,因而跟外面的人断绝了来往。

(2)问现在是什么朝代,竟然不知道有过汉朝,更不用说魏、晋两朝了。

(3)(渔人)到了郡城,去拜见太守,报告了(自己发现桃花源的)这番经历

(4)渔人对此感到非常诧异,又继续往前走,想要走到林子的尽头。

(5)他们自己说他们的祖先(为了)躲避秦时的战乱,带领妻子儿女和乡人来到这个与世隔绝的地方。

三、1、D2、C

3.B解析:

悉:

全,都。

4.A解析:

A.豁然:

开阔或通达。

8.交通:

古:

错杂相通;

今:

运输事业。

C.绝境:

与世隔绝的地方;

没有出路的境地。

D.无论:

更不要说;

表示在任何条件下结果都不会改变。

5.C解析:

这两句话不能表现桃花源人害怕世人打扰他们的生活。

6、D(志:

做标记)

7、B(都解释为“于是”“就”;

A项前句“之”不译,取消句子独立性;

C项前句“为”解释为“向”,后句“为”解释为“为了”;

D项前句“其”解释为“他”,后句“其”不译,加强反问语气)

8、B(他们感叹的主要是外界朝代的更替及带给人们的战争灾难)

9.D10.D11.B12、C

13、A、B(A项:

走;

B项:

指示代词,这;

C项:

副词,相当于“又”/恢复;

D项:

说/道理;

E项:

隔开/偷偷地)

(“渔人”应为“桃花源中人”)

15、A(古义;

B交错相通:

C与世隔绝的地方;

D不用说,更不用说.今义略)

(“问津者”是一个具有独立意义的语言单位,中间不能停顿)

(交通:

互相通达)

18.C(桃花源的生活场景是虚构的,展现的是理想社会而不是现实社会)

四、1、第一问:

渔人的行踪。

第二问:

逢桃林、访桃源、寻桃源。

2.

(1)忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷,渔人甚异之。

(2)黄发垂髫,并怡然自乐。

(3)避秦时乱

3.第一问:

不足为外人道也。

(1)源中生活安宁,

(2)能安居乐业,(3)和睦相处。

4.表达诗人的理想,即追求一种没有剥削压迫,没有战乱,人人劳动,和乐富足,宁静淳朴的和谐生活环境

5.一是活动(往来种作),二是穿戴(男女衣着,悉如外人),三是精神状态(黄发垂髫,并怡然自乐)

6.渔人说的是秦末以来的历史。

桃源中人叹惋的是:

为桃源外的世界如此动乱、黑暗而叹惋,为桃花源外的人一直过着痛苦生活而叹惋。

7.①如在叙述渔人与村人相互问话时的语言就是一个证明,作者不正面叙述,而用“乃不知有汉,无论魏晋”来概括。

但简洁中还有