高考历史二轮复习专题一第2讲魏晋南北朝隋唐宋元Word格式.docx

《高考历史二轮复习专题一第2讲魏晋南北朝隋唐宋元Word格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考历史二轮复习专题一第2讲魏晋南北朝隋唐宋元Word格式.docx(27页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

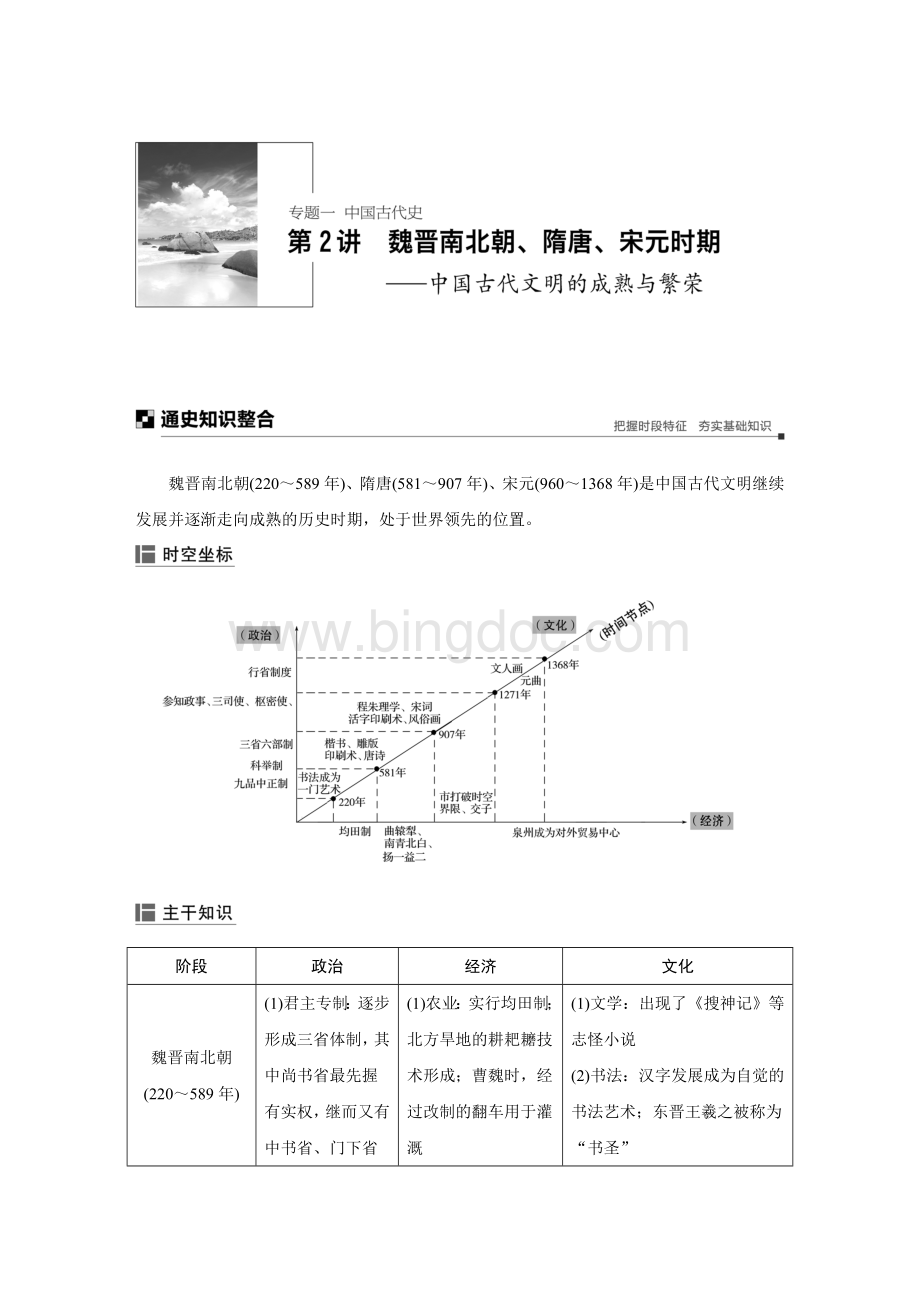

(1)思想:

隋唐时,儒学家提出“三教合一”的主张,唐朝统治者奉行三教并行的政策

(2)科技:

唐朝时,出现了雕版印刷术,发明了火药并开始用于军事

(3)文学:

诗歌的发展进入了黄金时期,诗体完备,内容丰富,风格多样

(4)书法:

唐朝的张旭、怀素都是草书大家;

唐代楷书步入盛世,欧阳询、颜真卿、柳公权的楷书分别被称为欧体、颜体和柳体,唐朝颜真卿的行书备受世人喜爱

(5)绘画:

展子虔的《游春图》、阎立本的《步辇图》、吴道子的《送子天王图》等都是传世佳作

宋元

(960~1368年)

(1)宋朝

①加强中央集权:

兵权收归中央,充实禁军;

派文官担任地方长官,同时设通判负责监督;

财权收归中央

②分割相权:

参知政事、枢密使和三司使分别分割宰相的行政权、军权和财权

③继续完善科举制

(2)元朝:

中书省是最高行政机关;

在地方实行行省制;

行省之下,分设路、府、州、县;

设宣慰司管理边远民族地区

宋朝以后,经济重心转移到江浙地区;

宋朝出现了利用水力的高转筒车

宋朝时,制瓷技术大放异彩,织锦吸收了花鸟画的写实风格。

元朝时,黄道婆改进了棉纺织技术

宋朝时,城市中坊和市的时空界限被打破;

出现了世界上最早的纸币“交子”。

元朝时,大都成为国际性的商业大都会;

泉州是重要的对外贸易港口

(1)思想

①程朱理学:

以北宋二程和南宋朱熹为代表,主张“理”是万物本原,强调“存天理,灭人欲”,要求“格物致知”

②陆九渊的心学主张“心即理也”,求理方法是“发明本心”

毕昇发明了胶泥活字印刷术;

宋朝在军事上广泛使用火药;

北宋时,指南针应用于航海;

元朝郭守敬编订的《授时历》,是我国古代优秀的历法

宋代文学以词为代表;

元代以散曲为代表;

宋元时期出现话本

北宋苏轼、元朝赵孟的行书备受世人喜爱

北宋风俗画的代表作是张择端的《清明上河图》,元代文人画的代表作是王冕的《墨梅图》

(6)戏曲:

元杂剧把中国的戏曲艺术推向了成熟

时段特征

政治上:

中央集权制在隋唐时期得到发展和完善,形成一套较为成熟的中枢权力体制(三省六部制)、选官制度(科举制)。

宋元在继承隋唐制度的基础上进一步创新,解决中央集权与地方分权矛盾的同时,君主专制也进一步加强。

经济上:

魏晋南北朝时期北方经济遭到破坏,南方得到开发;

隋唐宋元时期,农耕经济全面繁荣,经济重心南移完成,海上对外贸易空前繁荣。

思想文化上:

适应社会战乱及统一的时代需求,儒学复兴,经过融合产生新的儒学思想,即理学体系的产生。

三大发明领先世界,文学艺术体现出这一时期鲜明的时代特征。

考情分析:

全国卷考题对本讲内容的考查主要集中在以下三个方面。

1.唐宋时期的政治文明

18卷Ⅰ,25;

18卷Ⅱ,26;

18卷Ⅲ,25;

17卷Ⅰ,26;

17卷Ⅱ,25;

17卷Ⅲ,27;

16卷Ⅰ,26;

16卷Ⅱ,25;

13卷Ⅰ,41

2.魏晋至宋代经济重心的南移和土地制度的变化

18卷Ⅰ,26;

18卷Ⅱ,41;

17卷Ⅱ,26;

17卷Ⅲ,26;

16卷Ⅱ,26;

15卷Ⅰ,26;

15卷Ⅱ,26;

14卷Ⅱ,26;

13卷Ⅱ,25

3.魏晋至宋元时期的思想文化成就和文化交流

18卷Ⅲ,26;

16卷Ⅱ,24;

16卷Ⅱ,41;

16卷Ⅲ,26;

15卷Ⅰ,40;

14卷Ⅰ,25、26;

14卷Ⅱ,25;

13卷Ⅰ,25

考向一 唐宋时期的政治文明

1.门阀政治的形成与衰落

(1)形成概况

门阀士族是以宗族为纽带所形成的封建贵族特权的集团,形成于魏晋之际,鼎盛于东晋,从东晋末至南朝逐渐衰落。

门阀政治成为魏晋南北朝时期的重要特征。

而门阀之外的地主阶层通称庶族,他们政治社会地位低下,只能任低级小官,被排挤在士族上层社会之外。

(2)特点

①政治上:

按门第高低分享特权,世代担任重要官职。

②经济上:

士族占有大量土地和劳动力,建立起自给自足、实力雄厚的庄园经济。

③社会生活:

不与庶族通婚,甚至坐不同席。

④文化上:

崇尚清谈,玄学。

(3)形成原因及评价

①原因:

历史根源:

东汉以来的豪强地主势力的发展。

政治原因:

魏晋政权统治基础是士族,皇帝依赖于士族的支持。

政治保障:

九品中正制是士族制度的政治保障。

②评价

门阀政治虽在一定的时期内有利于统治的稳定,但这种制度具有很大消极因素。

首先门阀士族长期把持朝廷要职,缩小了选官的范围,出现了“上车不落则著作,体中何如则秘书”的怪现象,降低了统治集团的素质;

其次,门阀士族争高官、抢要职,以致出现“因人设官”的现象,造成大量的冗员。

(4)唐宋衰落的原因

隋唐时期用科举制取代了九品中正制,将选人、用人大权收归中央,剥夺了门阀士族垄断官吏选拔的政治特权。

商品货币关系的发展削弱了农民对地主的人身依附,松弛了宗族的血缘纽带,聚族而居走向分户析产,宗族成员不断迁徙,这使得士族经济不再像以前那样相对稳定。

③文化上:

文化的发展和普及使士族失去了以往的文化优势,在一定程度上缩小了士族与平民之间的差距。

2.唐宋时期中央行政制度的变迁

(1)唐代

①唐前期:

沿用三省六部制,在三省制下,尚书省成为最高行政机构。

三省长官共议国政,执宰相之职。

三省的议政场所是政事堂。

②唐太宗时期常以品位较低的官员同三省长官共议国政,加以“参知政事”“参预朝政”“参议得失”等名号,执行相职。

③唐玄宗后期:

中书门下体制逐渐取代三省体制,成为新的中枢体制。

中书门下体制建立后,使职差遣体制逐渐定型,形成了不同于三省六部制的使职差遣体制。

(2)宋代

唐中期以来形成的中书门下体制逐渐形成中书门下与枢密院对掌文武的二府体制,在二府体制下,户部、盐铁、度支在唐代财政使职的基础上得到进一步发展。

3.宋代的文官政治

宋初最高统治者将兵权、政权、财权集于中央,各路监司、各州的长官,大多重用文人,并以文人掌兵权,根除藩镇跋扈之祸。

同时,宋初统治者又提倡文教,复兴儒学,扭转五代颓风,激励士大夫的忠义节气,养好士风。

“兴文教,抑武事”,崇尚文治,奖励儒术是宋代基本国策。

这样,两宋时期的文臣群体的政治地位不断提高,以科举出身为主体的文官队伍成为政治的中坚力量,独具特色的文官士大夫政治体制得以确立。

(2)形成原因

①在经济上,封建土地私有制得以迅速发展,租佃契约关系日益普遍,社会流动性空前加强,为宋代士大夫阶层登上政治舞台准备了条件。

②吸取前代武人拥兵自重而皇权式微的教训,确定了以文治国的方针。

③科举制度得到了较大发展,削弱了门第血统在科举中的作用,增加了寒门士人仕进的机会,使科举考试向整个社会敞开了大门。

④宋代教育事业得到了前所未有的发展,官学、私学的数量和规模都超过了前代,这既提高了社会整体文化水平,也为文官政治的确立奠定了基础。

(3)评价

①积极:

宋代文官制度使传统的“贵族政治、武人政治从此基本上退出了封建中国的历史舞台”;

宋代文官制度使权力收纵自如,无尾大不掉之虞;

宋代文官制度使书院兴起,学者辈出,经学、史学、文学、科学技术等均甚发达。

②消极:

政出多门,效率低下;

冗费增多,财政拮据;

容易形成党争;

头重尾轻,地方凋敝。

家国情怀:

我国是一个多民族国家,祖国的历史是各民族共同创造的,三国两晋南北朝时期和两宋与辽、西夏、金对峙时期是我国历史上两次大分裂时期,也是两次民族融合的高潮时期。

少数民族政权和汉族政权的历史地位是平等的,都为我国边疆的开发及发展做出了贡献。

1.命题点:

唐代三省六部制的演变

(2018·

课标全国Ⅱ,26)武则天时期,将中书、门下二省名称分别改为凤阁、鸾台,通过加授“同凤阁鸾台平章事”头衔,使低品级官员得以与凤阁、鸾台长官共同议政。

宰相数量大增,且更替频繁。

这一做法的目的是( )

A.扩大中书、门下二省的职权

B.为官员提供迅速晋升的机会

C.便于实现对朝政的全面控制

D.强化宰相参政议政职能

抓题眼 武则天时期宰相数量增加且更替频繁,有利于分割相权,强化皇权。

找错点 材料未涉及“扩大”“职权”;

低级官员参与国家大权,但官职未“晋升”;

宰相权力被削弱“职能”未“强化”。

答案 C

2.命题点:

宋代科举制与社会阶层的流动

课标全国Ⅲ,25)

宋代宰相祖辈任官情况表

曾祖、祖父或父亲任官情况

宰相人数

北宋(71)

南宋(62)

高级官员

20

8

中级官员

15

10

低级官员

12

无官职记录

24

36

该表据学者研究整理而成,反映出两宋时期( )

A.世家大族影响巨大 B.社会阶层流动加强

C.宰相权力日益下降 D.科举制度功能弱化

抓题眼 据题干材料可知,宋代宰相祖辈、父辈任官中低级官员和无官职记录者占大多数,这说明当时社会不同阶层的流动比较大。

找错点 隋唐以后,“世家大族”影响力逐渐消除;

“下降”在材料中不能体现;

材料中的现象正是当时科举制度所致,“功能”未弱化。

答案 B

唐太宗干预史官修史

宜宾一模,26)史载,唐太宗亲自翻阅当朝国史,认为玄武门诛李建成、李元吉事件语多微隐,命削去浮词,直书其事;

房玄龄等史官把君王历来不阅的《起居注》修改为《今上实录》等,呈上太宗。

此事主要反映了( )

A.君主参与的修史可信度更高 B.君主专制统治逐渐加强

C.避讳君主始终是修史的原则 D.朝廷注重提高史官地位

解析 材料主要论述唐太宗直接干预修史工作,经过修改的史书在一定程度上并不能够反映历史的真实面貌,其可信度未必更高,故A项错误;

唐太宗直接干预修史工作,说明经过修改的史书是符合君主想法的,这反映了君主专制统治的加强,故B项正确;

材料“房玄龄等史官把君王历来不阅的《起居注》修改为《今上实录》等,呈上太宗”,说明唐太宗时期的史官并没有避讳君主,故C项错误;

材料主要说明唐太宗干预史官修史,没有谈及史官地位的变化,故D项错误。

宋代政治的现实特色

韶关一模,26)下表为北宋名臣事迹

性格描述

结果

吕端

老成持重,宽厚多恕,识大体,以清简为务,对于各种争议和分歧,很少发表意见。

被太宗称赞为“吕端大事不糊涂”,在宰相位置上退休。

毕士安

张洎、毕士安候选翰林学士,最后毕士安胜出,理由是“但(张)履行(资历)远在下尔”。

官至宰相。

病逝时宋真宗亲至其府邸哭吊,异常悲恸。

寇准

书生气浓,对社会现实很敏锐,有胆略,有锐气,但解决实际问题的能力似嫌不足。

三次为相,三度被贬,终雷州司户参军,病逝于雷州。

材料表明( )

A.重文轻武,文官待遇较高

B.政治相对保守,老成持重者受重视

C.理学兴起,重视内心反省

D.科举考试完善,所选人才各有所长

解析 材料中没有文武官员的对比,也看不出“文官待遇较高”,故排除A项。

从材料信息来看宋代重用“老成持重”的官员,故B项正确,C、D两项在材料中不能明显体现,排除。

考向二 魏晋至宋代经济重心的南移和土地制度

的变化

1.经济重心南移的四大特征、七大影响

(1)特征

①经济重心的南移伴随着北方人口的南迁。

②南移趋势往往在封建割据、战乱时较为突出。

③政治中心的南移(如南朝、南宋)对经济重心的南移有一定的影响。

④由北向南,从黄河流域转移到长江流域和江南一带;

由内地向沿海转移。

(2)影响

①对海外贸易的影响:

经济重心的南移,推动了南方沿海沿江城市的迅速发展,海上交通和运输有了很大改善,促进了宋元时期海上贸易的发展。

②对城市发展的影响:

经济重心南移完成后的元明清时期,南方工商业城市增多,商品经济发达,一直影响至今。

③对人口分布的影响:

北方人口的南迁一定程度上促进了经济重心的南移,而经济重心的南移又反过来吸引了北方人民进一步南迁。

南方人口迅速膨胀,我国南部、东南部人口在全国总人口中的比重不断增长。

④对文化教育的影响:

经济重心的南移,促进了南方地区文化教育事业的发展。

⑤对民族关系的影响:

经济重心南移,使我国各民族更好地融合在一起,促进了民族的多样性和统一性的发展。

⑥对生态环境的影响:

经济重心南移,导致南方某些地区过度开发,一定程度上破坏了生态环境,影响经济的可持续发展。

⑦对风俗习惯的影响:

如受经济重心南移的影响,唐中期北方饮茶之风盛行等。

2.屯田制(三国时期盛行)

(1)背景:

东汉末年,军阀混战,农民背井离乡,土地荒芜,在这种情况下,曹操推行屯田制。

(2)特点:

屯田制是封建制的土地国有制,屯田民只有土地使用权;

含有兵农合一成分。

(3)作用:

屯田制的推行,安置了大批流亡农民,有利于稳定社会秩序,缓和社会矛盾;

促进了农业生产的恢复和发展;

曹操推行屯田,保证了军粮供应,为统一北方提供了物质条件。

3.隋唐时期的均田制及相关赋税制度

(1)均田制

①前提:

政府掌握大量的无主荒地。

社会上存在大量无主荒地和劳动力。

②内容:

国家将掌握的土地实行分配,给农民一定数量的田地。

奴婢、耕牛也相应受田;

土地不得买卖;

官吏得给公田;

农民对封建国家的租、调、役负担。

(贵族、地主却无此负担)

③作用:

均田制保证农民得到土地,有利于社会的稳定和生产的恢复。

(2)租庸调制和两税法

①租庸调制保证了农民的生产时间,相对减轻了农民的赋税负担,有利于荒地的开垦,政府的赋税收入有了保障,巩固了府兵制。

②两税法使唐朝中期以来极端混乱的税制得到统一,在一定时期内,保证了国家财政税收;

改变了自战国以来以人丁为主的赋役制度,是我国赋税制度的一次重大改革和进步。

4.宋代的土地兼并

(1)概况:

土地兼并与集中,是我国古代土地私有制的突出特征,宋代的土地兼并尤为突出,主要表现在以下几个方面:

一是土地私有制大发展;

二是土地所有权频繁转移;

三是土地所有权的日益集中与土地经营的日趋分散;

四是官田的私田化。

(2)原因:

根本原因是封建土地的私有制,主要原因是宋代实行“田制不立”和“不抑兼并”的政策。

(3)影响

①消极影响:

由于大量自耕农丧失土地,使国家赋税收入受到影响;

另外激化了社会矛盾,导致农民起义不断。

②积极影响:

租佃制下,土地所有者对劳动者的人身控制松弛,劳动者有一定的自由权利,调动了劳动者的生产积极性,提高了农业生产效率。

在土地资源有限的情况下,富余的劳动力可以转向工商业、服务业等领域,最终实现社会的全面繁荣。

为了提高单位面积的产量,积极改进生产工具、革新技术,使精耕细作向纵深方向发展。

5.宋代的丝路贸易

(1)概况

①中国古代的海外贸易有陆路和海路两个方向,汉代开通的陆上“丝绸之路”在宋代大多数时期内都被西夏、吐蕃所阻隔,无复汉唐盛象。

随着经济重心的南移,宋代在东南沿海大力开拓海上贸易,西北陆上贸易的重要性不断衰落,海上贸易的重心地位日益巩固。

②宋代以前,从事中外贸易的主力军是波斯和阿拉伯商人。

进入宋代,中国不仅在商品结构中的优势进一步扩大,而且中国商人和商船取代了波斯和阿拉伯等国的地位,成为中外贸易中的主导力量。

③宋代设立市舶司,专门管理海上贸易,并制定了系统完备的市舶管理制度,并为后代所继承。

宋代的造船技术和航海技术也有不少创新,为航海业的发展创造了广阔的空间。

①覆盖范围广,远及西亚、北非、欧洲。

②对外贸易与文化交流同步进行。

③注重平等贸易、和平交往、睦邻友好。

(3)影响:

丝绸之路的开辟,有力地促进了东西方的经济文化交流,对促成中国古代经济的兴盛产生了积极的作用。

这条丝绸之路至今仍是中西交往的一条重要通道。

唯物史观:

生产力的发展引起生产关系的变化。

随着生产力的发展,北魏以来的均田制至唐代后期逐渐瓦解,与之相配套的租庸调制也遭到破坏。

到了宋代,封建国家的土地国有制退出历史舞台,土地转移加快,租佃关系得以确立。

传统的门阀士族被庶族的地主取而代之,平民社会的因素开始出现,宋代的士大夫阶层登上政治舞台。

3.命题点:

南方经济发展的影响

(2017·

课标全国Ⅱ,26)北朝时,嗜好奶类制品的北方人常常嘲笑南方人的喝茶习俗。

唐中期,北方城市中,“多开店铺,煎茶卖之,不问道俗,投钱取饮。

其茶自江、淮而来,舟车相继,所在山积”。

据此可知,唐中期( )

A.国家统一使南茶开始北运

B.南北方饮食习惯趋于一致

C.南方经济文化影响力上升

D.南方经济水平已超越北方

抓题眼 材料反映出北方由嘲笑南方人的饮茶习俗到饮茶习俗普遍化,这是南方经济文化影响力上升的结果。

找错点 “开始”在材料中不能体现;

“饮食习惯”与材料中饮茶习惯不能等同;

“已超越”不符合史实且在材料中不能体现。

4.命题点:

北宋时期南方民营手工业的发展

课标全国Ⅰ,26)北宋前中期,在今四川井研县一带山谷中,密布着成百上千个采用新制盐技术的竹筒井。

井主所雇工匠大多来自“他州别县”,以“佣身赁力”为生,受雇期间,若对工作条件或待遇不满意,辄另谋高就。

这反映出当时( )

A.民营手工业得到发展 B.手工业者社会地位高

C.雇佣劳动已经普及 D.盐业专卖制度解体

抓题眼 四川一县就有竹筒井成百上千个,且井主“雇工”生产,这说明了当时民营手工业的发展情况。

找错点 受雇工匠自主性较强不等同于其“社会地位高”;

四川一地的情况,不足以说明“已经普及”;

材料未涉及“盐业专卖制度”。

答案 A

中国古代经济重心南移对行政区划的影响

汉武帝元封五年(公元前106年)置十三刺史部,九部在北,四部在南。

西晋前期19州,南7北12。

至唐贞观元年,分全国为10道,正好5道在南,5道在北,北宋元丰时期23路,南方占14路而北方只有9路。

明清时期南北方省区基本是二比一。

这说明中国古代行政区划的设置( )

A.因中央集权的政治需要而调整

B.随着统治区域不断变化而调整

C.因为政治中心南移而不断调整

D.随着经济格局的变化不断调整

答案 D

解析 材料反映出从汉代到明清南北行政区划单位的数量由北到南增多的变化趋势,这与经济重心南移的趋势是吻合的,故选D项。

A、B两项在材料中不能体现,C项表述不符合史实,均排除。

宋代的土地兼并和经济发展

泉州质量检查,4)宋真宗在位期间(997~1022年),土地兼并严重,但农作物产量倍增,手工业、商业蓬勃发展,贸易盛况空前,市民阶层壮大。

这一现象说明( )

A.土地兼并的现象并不影响社会和谐

B.不抑兼并的政策导致贫富分化严重

C.经济的发展导致了社会阶层的固化

D.租佃经营方式适应了社会发展需要

解析 土地兼并容易激化社会矛盾,故A项错误;

题干强调土地兼并和经济发展繁荣这种看似矛盾的现象,反映不出贫富分化严重,故B项错误;

题干没有提到社会阶层固化的问题,故C项错误;

兼并中失去土地的农民靠租佃形式生活,对经济的发展有促进作用,故D项正确。

考向三 魏晋至宋元时期的思想文化成就和文化

交流

1.魏晋玄学

(1)曹魏时期,统治集团内部矛盾加剧,在现实政治的压力下,知识分子被迫转而采取明哲保身的态度,悉心研究三玄之学,倾向于“玄虚淡泊”。

(2)魏晋玄学的“三玄”为主要研究对象,并以《老子》《庄子》注解《易经》;

以辩证“有无”问题为中心;

以探究世界本体为其哲学的基本内容。

魏晋玄学使中国哲学发展到一个新阶段。

2.从中外交流的角度看魏晋隋唐时期的三教融合

(1)区别

①儒家思想:

倡导积极入世,提出“德治爱民”的政治文化,“孝悌和亲”的伦理文化,“文质彬彬”的礼乐文化,“远神近人”的人本取向。

②道教、佛教:

告诉人们尘世苦短,功名利禄如粪土,应该看破红尘,离开政治即“消极避世”。

(2)融合

①儒家的政治伦理思想和道家哲学思想有机地结合在一起。

魏晋时期的玄学即是披着道家思想外衣来宣传儒家纲常名教的外道内儒的主观唯心主义思想。

②道教理论和儒家思想结合起来,提出道教徒要以忠孝仁信为本,为封建等级制度辩护。

③佛教受中国古代经济政治及传统文化的影响,逐步走上了中国化的道路。

佛教调整了与世俗王权的关系,调整了与民俗的关系,特别是调整了与儒学的关系。

佛教解释出家不是不问世俗之事,而是降魔,统一了出家与入世的关系。

3.宋明理学兴起的社会条件

(1)理学的兴起适应了唐末以来重建伦理纲常的需要。

唐末和五代时期的长期分裂和混乱,使传统伦理道德规范遭到极大破坏。

因此,宋代统治者一开始就倡导尊儒读经,宋代的儒学复兴便由此开始。

(2)理学的兴起是宋代科学文化发展的必然结果。

宋代稳定政局后,农业、手工业得到迅速恢复和大规模发展,科学文化的进步尤其引人注目,为理学的发展奠定了基础。

(3)理学的兴起是儒、佛、道三教长期争论和融合的结果。

中国思想史在唐代中后期出现了一个重要转折,韩愈提出儒家“道统”思想,打破了三教并盛的局面。

宋代儒学为了与封建统治相适应,儒家“道统”思想自然成为其承续的对象。

(4)理学也是北宋初期思想解放的产物。

北宋学者大胆抛弃汉唐学者师古泥古的学风,敢于疑经改经,相互辩论,相互启发,独立思考,大胆立论,讲求义理,为理学的产生提供了一个相对宽松的思想环境。

4.宋元时期思想、科技文化与时代特征之间的关系

宋元时期,理学兴起,并逐渐成为官方哲学,适应了中央集权政治发展的需要。

宋元是三大发明的成熟阶段,更是其西传的重要时期,反映了宋元社会经济的高度发展和中外交流的空前繁荣。

宋词一方面是表达对国家分裂的悲愤情怀的形式;

另一方面也是商品经济发展,市民文化生活的需要。

元曲反映了少数民族入主中原所造成的民族矛盾和阶级矛盾尖锐、政治黑暗的现实。

(4)书画艺术:

宋元诸多书画家的产生是社会经济发展的结果;

盛行的风俗画是北宋城市经济繁荣景象的写照。

历史解释:

历史解释是以史料为依据,以历史理解为基础,对历史事物进行理性分析和客观评判的能力。

其要求之一是能够区分历史叙述中的“史实”与“解释”。

在上面“认知深化”栏目中对“宋元时期思想、科技文化与时代特征之间的关系”这一历史解释中,“适应了中央集权政治发展的需要”“是社会经济发展的结果”“是北宋城市经济繁荣景象的写照”等属于“解释”;

“理学兴起”“少数民族入主中原”等属于“史实”。

5.命题点:

王羲之书法与现实的关系