我国漏损管理体系分析-杨龙Word文档下载推荐.docx

《我国漏损管理体系分析-杨龙Word文档下载推荐.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《我国漏损管理体系分析-杨龙Word文档下载推荐.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

据《中国城市建设统计年鉴》,我国用水普及率从2000年的63.9%增加到2010年的96.68%,但早期给水管道设计的承受压力和管径有可能与今天的人口、环境不匹配,另外由于管材自身老化、外界因素的影响,从而在很大程度上构成了供水管道的漏水危机。

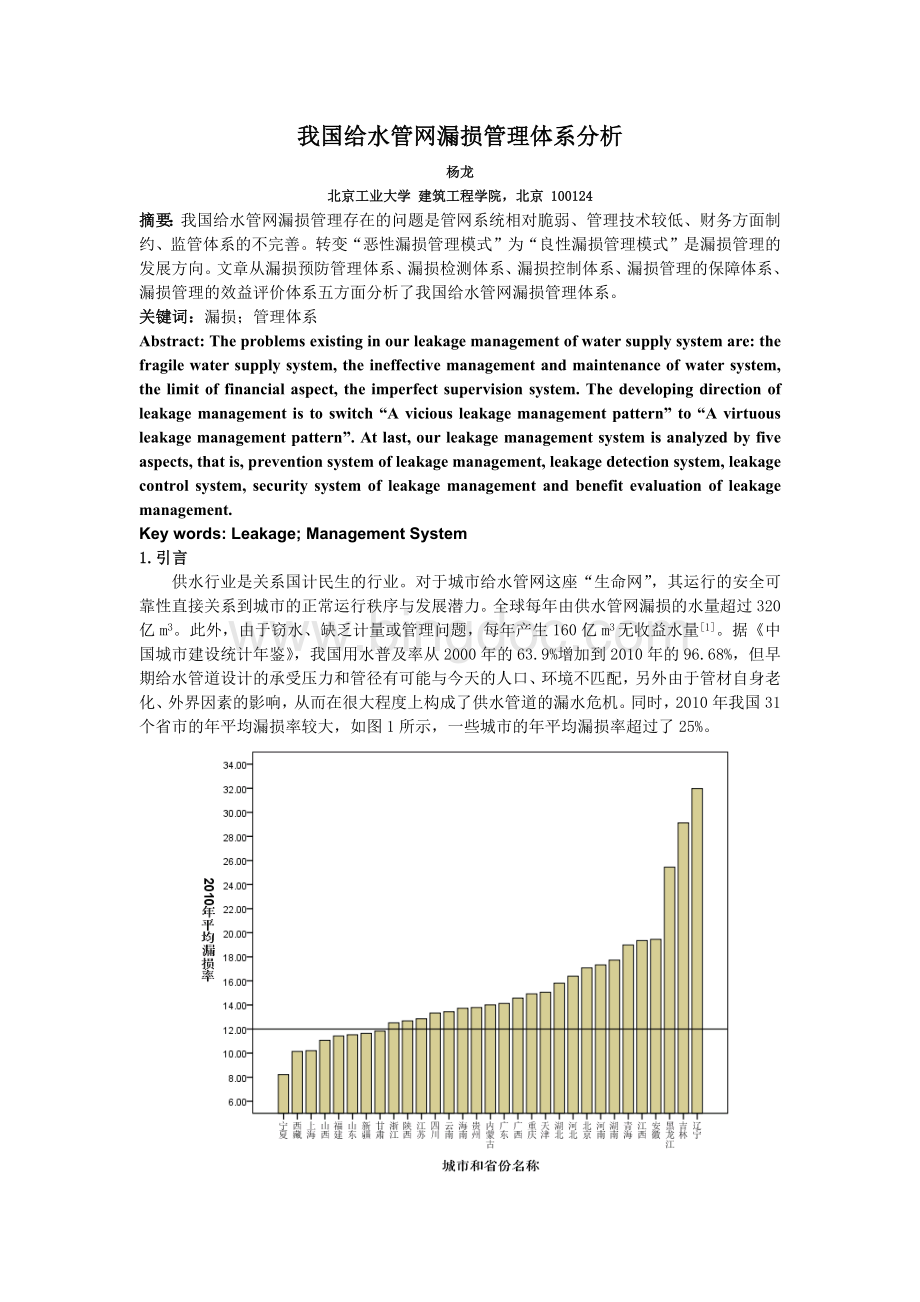

同时,2010年我国31个省市的年平均漏损率较大,如图1所示,一些城市的年平均漏损率超过了25%。

图12010年我国31个省市年平均漏损率图

漏损问题不仅是经济性问题,也是环境、安全以及可持续发展问题。

国内外一直很重视给水管网的漏损问题。

近年来,国内外关于漏损的研究主要可分为以下几方面:

①以漏损水量为重点的漏损状况评估研究;

②以发现漏损点为主的漏损探测方法研究;

③以降低管网漏损为主的漏损控制研究;

④以衡量漏损状况和评价漏损控制程度的漏损绩效指标研究[2];

⑤以预测漏损和制定漏损控制决策为主的漏损控制模型研究;

⑥基于现代信息化技术的管网漏损一体化系统管理的研究。

2.我国漏损管理的现状分析

《中华人民共和国水法》规定“供水企业和自建供水设施的单位应当加强供水设施的维护管理,减少水的漏失”。

给水管网漏损管理是城市供水系统健康持续发展的重要环节。

发达国家在漏损控制和管理方面拥有丰富的经验。

例如,日本作为国际上管网漏损控制最优秀的城市之一,漏损率从1955年的20%控制到2007年的3.3%。

日本漏损控制经验主要从管理体制、管理手段、技术研发、人才培养等方面为全球漏损管理提供经验[3]。

英国是最早实施区块化供水管网管理的国家。

法国给水管网的总体漏损率约为9.5%,法国有着成熟的漏损管理体制[4]。

与发达国家相比,我国给水管网漏损管理相对薄弱,且漏损控制管理工作起步较晚。

随着我国对节水工作的推进,漏损控制工作也逐步被加强。

近年来我国一些城市采取了一系列先进积极的漏损控制措施,例如,规范管理体系、建立管网地理信息系统、强化管网巡查、加强抄表力度、普及卡式水表、增加资金投入、运用先进的技术、实施精细化管理等措施,使得个别城市的供水管网漏损率控制在10%左右[5][6]。

管网漏损不仅浪费了宝贵的水资源,也降低了供水企业的服务水平。

漏损有效管理有4个基本活动:

定量年总漏损水量;

漏损监测和调查连续性实验;

确定经济漏损水平;

定位和修复漏损。

传统的“恶性漏损管理模式”是指漏损探测周期较长,且漏点修复速度慢的低效的被动的漏损管理模式。

而“良性漏损管理模式”是指采取积极主动的漏损管理方式,应用先进的漏损探测技术,缩短漏损探测周期以及缩短漏点修复时间的漏损管理模式。

因此,转变“恶性漏损管理模式”为“良性漏损管理模式”是漏损管理发展的方向。

我国给水管网漏损管理存在的问题主要有:

管网系统相对脆弱、管理技术较低、财务方面制约、监管体系的不完善。

管网系统相对脆弱主要表现在管材、城市建设发展、管网设计等方面导致的脆弱。

通过对某小区的明漏情况进行调查,由于供水管网为70年代左右敷设的,此小区2011年的明漏数量为7个,主要表现为管线的断裂有4起,还有3起为节门坏。

管理技术较低主要体现为:

管理人员未按照计划进行相应的管道及管件的保养、维护及更换,采用的检漏技术和设备相对落后等。

针对管网漏损管理问题,通过对某市的某小区的闸门、水表及消火栓漏水情况进行了相应的统计,对某市一个小区调查了42个给水闸门井、消火栓井以及水表井,其中有3个为消火栓井,并分析漏损管理所存在的问题。

通过调查发现主要问题为:

①井盖标识混乱,以39个闸门井的“井盖标识混乱”进行统计,统计结果如图2。

有的闸门井井盖标识为“污”、“雨”、“水”、“煤”、“下水”、“上水”、“消”,有的井盖无标示;

②井盖材质不统一,调查表明铸铁井盖占90.48%,有机井盖占7.14%,水泥井盖占2.38%;

③闸门漏水问题严重,某小区共调查了42个闸门井、消火栓井以及水表井。

其中16个闸门井漏水,占总调查数目的38.10%。

有的漏水较小,有的闸门被淹没,有的井中漏失的水清澈见底,这样白白浪费掉水资源。

这不仅造成管理不便,也产生一定的安全隐患。

图2井盖标识统计图

2.漏损管理体系的构建

漏损管理体系主要涉及漏损预防管理体系、漏损检测体系、漏损控制体系、漏损管理的保障体系、漏损管理的效益评价体系。

其中漏损预防管理体系是前提,漏损检测体系是重点,漏损控制体系是核心,漏损管理的保障体系是支持,漏损管理的效益评价体系是补充。

漏损管理体系分析不仅涉及到技术的支撑、政策规划的制定、资金的投入、效益的综合评价,各环节紧密联系,不可缺一,各个体系的和谐衔接才能保障漏损管理的高效运行。

漏损管理体系应具有预防性、系统性、有效性、动态性、可持续性的特征。

2.1漏损预防管理体系分析

东京供水管网漏损预防管理体系包括及时应对措施、预防措施以及漏损控制技术的研发等三个主要方面[3]。

针对我国管网实际情况,提出了我国给水管网漏损预防管理体系,如图3所示。

我国给水管网漏损预防管理体系可以从管网设计、管网施工、日常维护管理等方面综合考虑。

漏损预防管理体系

管网设计

管网施工

日常维护管理

漏损预防系统研发

设计考虑远期发展

合理选择管材

管道施工规范

采取防腐措施

制定检漏目标

开展水量平衡分析

实施主动检漏措施

制定管网改造计划

噪声预警系统研发

压力预警系统研发

图3给水管网漏损预防管理体系

2.2漏损检测体系

为加强城市供水管网漏损控制,统一供水管网漏损评定标准,2002年我国建设部颁布《城市供水管网漏损控制及评定标准》(CJJ92—2002)。

2006年建设部《节水型城市考核标准》中将“城市供水管网漏损率”作为考核节水型城市考核标准中的其中重要一项。

为了规范城镇供水管网漏水探测方法,统一相关技术要求,提高漏水探测成效,2011年建设部发布了中华人民共和国行业标准《城镇供水管网漏水探测技术规程》(CJJ159-2011)。

给水系统漏损引发一系列的给水不安全性,阻碍了供水企业的正常发展。

管网漏损控制的关键在于加强漏水检测、提高漏点定位的及时率和准确度。

快速准确地定位漏点,有助于缩短漏损修复时间,从而减少漏损所产生的经济损失和安全隐患。

漏损探测仪器是漏损探测工作的核心,漏损探测仪器已经从传统的第一代漏损探测仪器发展到现代的智能化的漏损探测仪器(如图4)。

与此同时,漏损探测技术也经历了预定位技术、精确定点技术、智能化精定点技术、区域泄漏普查预定位技术的发展历程。

图4漏损探测仪器发展进程

通常给水管网漏损探测方法可以分为声波探测法和非声波探测法。

管道的漏水在一定的压力作用下与管壁、漏水点周围的介质发生摩擦、冲击等产生漏水噪声。

这种声波同时在三种介质中传播。

非声波探测法可以通过三种方式探测,如下表1所示。

声波探测法在漏水探测中占有主要地位,非声波检测法可以解决一些声波检测法不能解决的问题,如声波小问题,声波受外界干扰大问题,非金属管材漏水探测等一系列问题。

表1漏水探测方法

漏水探测方法

声波探测法

以漏水管道传播的方法

阀栓听音法、钻孔听音法、噪音法

以管道介质传播的方法

地面听音法、相关分析法

以管道输送介质传播的方法

非声波探测法

以检测管道供水流量或压力变化的方法

流量法、压力法

以检测管道周围介质物性变化的方法

探地雷达法、地表温度测量法

以检测管道破损状况的方法

管道内窥法、气体示踪法

随着检测技术和系统理论的不断发展,系统的主动漏损检测技术将逐步被形成,系统的主动漏损检测技术综合了信号检测、处理、传输、微机应用等技术。

早期的检漏方法和技术集中于硬件方法,近年来逐渐形成了软硬件相结合的检漏方法。

城镇给水管网漏损探测方法有不同的分类方法,探测技术也有多种,目前较为有效的技术方法多为物理性手段,每一种方法都有其相应的应用条件,为了保证探测效果,应考虑两种或两种以上方法结合使用。

漏损探测效果的评价需要相应的指标来评价,基于漏损探测方法,将漏损探测方法的评价指标一级指标分为技术性指标、管理性指标和财务性指标。

相应的二级指标和三级指标如下图5所示。

检漏方法评价指标

技术性指标

管理性指标

财务性指标

定位能力

检测能力

适应能力

维护要求

检测费用

定位准确度

定位误差

检测灵敏度

检测响应度

检漏大小

抗干扰能力

维护易便度

设备投资费

设备维护费

图5检漏方法评价指标

2.3漏损控制体系分析

目前,DMA分区计量法、压力法是行之有效的漏损控制方法,对于我国水司,实施DMA技术受到经济投入、技术支撑、维护管理工作量、管网基础设施等方面因素的制约,需要结合我国国情来划分DMA。

对于一个DMA区域而言,由于压力是比较容易控制的指标,压力控制不仅降低现有的漏点的漏失率,同时也降低新漏点发生的频率。

漏损控制体系如图6所示。

水平衡分析

制定漏损控制目标

采取漏损控制手段

降低漏损率

分区计量法

区域漏损预警法

压力调节法

图6漏损控制体系

2.4漏损管理的保障体系分析

王璐等人[7]建立供水管网漏损规制基本模型,并从政府和供水企业两方面提出配套措施,为降低供水行业的管网漏损,完善政府对该行业的价格规制提供参考。

基本模型以政府为规制主体,供水企业为规制对象,通过绩效管理,激励供水企业主动降低管网漏损,如图7所示。

规制者对主动采取措施降低管网漏损以提高生产效率的企业进行奖励,激励函数为F(Q-Q1)。

漏损减少越多,即Q-Q1越大,则F(Q-Q1)越大,且F(Q-Q1)>

0,其中Q和Q1分别为供水企业没有采取降低漏损时的供水总量和降低管网漏损后的供水总量。

基于上述的漏损规制模型,初步建立了漏损管理的保障体系。

如下图8所示:

规制主体

规制对象

绩效管理

激励

政府

主动控制漏损

激励函数F

供水企业

漏损管理的保障体系

政策支持

资金投入

队伍建设

技术培训

公众参与

推动漏损管理工作

图7供水管网漏损规制基本模型图8漏损管理的保障体系

2.5漏损管理效益评价体系分析

薛磊等人[8]从技术潜力、经济潜力、社会潜力方面对城市供水管网漏损控制的潜力进行了分析。

漏损管理的效益包括环境效益、社会效益、经济效益,通常经济效益与环境效益、社会效益存在着矛盾点,如何在最大环境效益和社会效益的目标下实现经济最优是难点,这与经济漏损控制水平相关。

漏损管理效益评价体系简单如下图9所示:

漏损管理效益评价

环境效益

社会效益

经济效益

节约水量

降低能耗

降低爆管频率

提高服务水平

减少二次污染

增加企业效益

保障供水安全

降低供水成本

图9漏损管理效益评价体系

总之,我国给水管网漏损管理基础薄弱,而漏损管理体系是一个系统而复杂的体系,漏损管理体系的分析有助于漏损管理工作的开展,有助于制定漏损管理策略。

从漏损管理体系分析可得,漏损管理体系包含漏损管理预防体系、漏损管理检测体系、漏损控制体系、漏损管理的保障体系、漏损管理效益评价体系五方面,漏失管理体系是管理和技术的综合体,应从政策、技术、资金、人员方面强化漏损管理,实施规范的科学的漏损管理策略,推动漏损管理朝着良性的漏损管理模式发展。

参考文献

[1]MalcolmFarley等著,侯煜堃等译.无收益水量管理手册[M].上海:

同济大学出版社,2011:

2.

[2]PuustaR,KapelanbZ,DAS,etal.Areviewofmethodsforleakagemanagementinpipenetworks[J].UrbanWaterJournal.2010,1(7):

25-45.

[3]钟丽锦,傅涛,孔德艳.日本东京供水管网的漏损预防管理[J].环境科学与管理.2010

(2):

1-4.

[4]韩德宏,张金松.国外水务技术与管理[M].中国建筑工业出版社,2009:

217.

[5]张世泽,陈立新,王佳音.供水企业管网漏损控制措施探讨[J].供水技术.2011(3):

61-64.

[6]王贵成,周国庆.供水管网漏损分析及应对措施[J].供水技术.2010

(1):

[7]王璐,高连香.供水行业管网漏损规制分析[J].河南科技.2010(18):

56-57.

[8]薛磊,常抄.城市供水管网漏损控制潜力研究[J].环境科学与管理.2006(7):

79-81.