初三中考数学复习提纲知识点.docx

《初三中考数学复习提纲知识点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初三中考数学复习提纲知识点.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

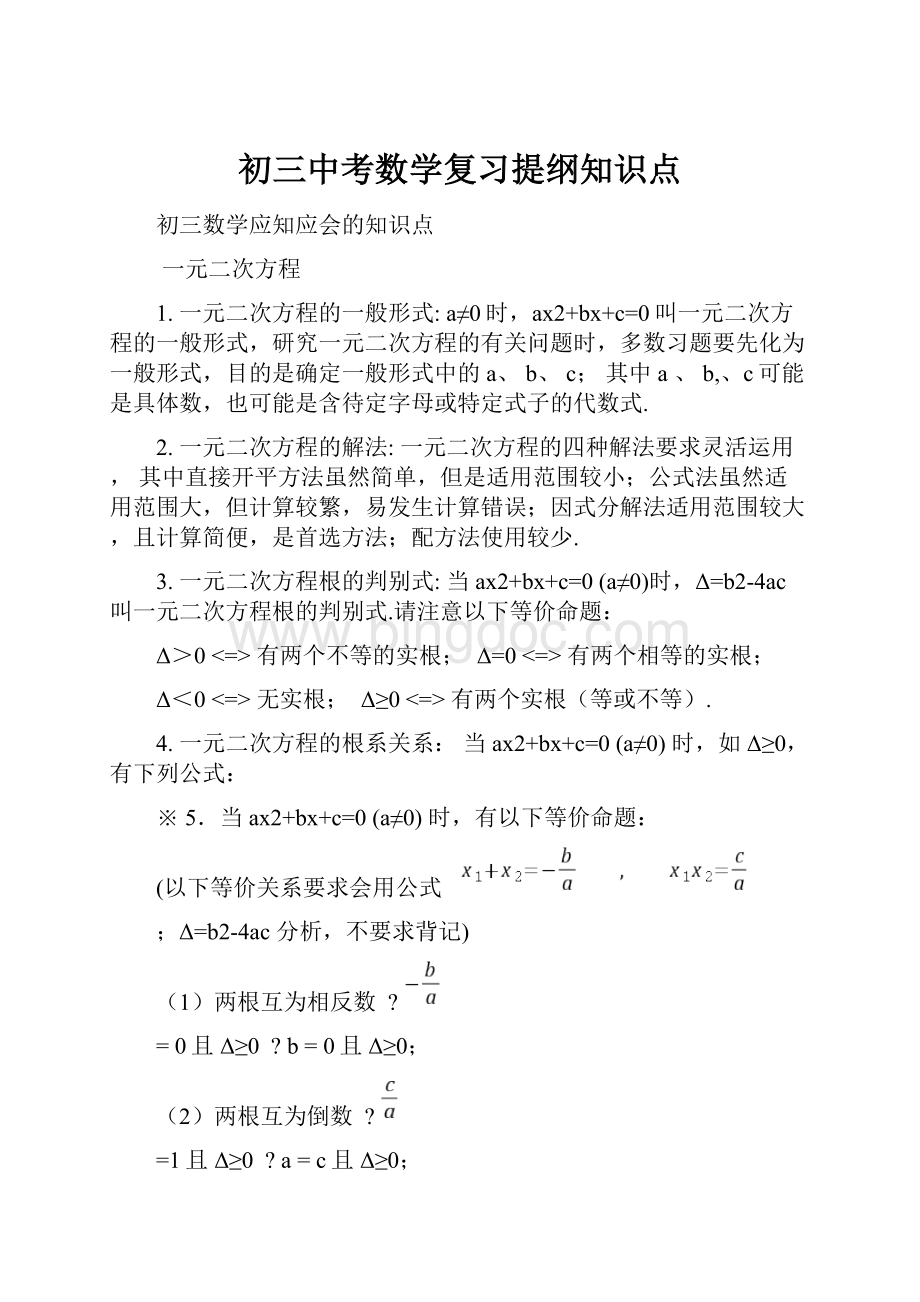

初三中考数学复习提纲知识点

初三数学应知应会的知识点

一元二次方程

1.一元二次方程的一般形式:

a≠0时,ax2+bx+c=0叫一元二次方程的一般形式,研究一元二次方程的有关问题时,多数习题要先化为一般形式,目的是确定一般形式中的a、b、c;其中a、b,、c可能是具体数,也可能是含待定字母或特定式子的代数式.

2.一元二次方程的解法:

一元二次方程的四种解法要求灵活运用,其中直接开平方法虽然简单,但是适用范围较小;公式法虽然适用范围大,但计算较繁,易发生计算错误;因式分解法适用范围较大,且计算简便,是首选方法;配方法使用较少.

3.一元二次方程根的判别式:

当ax2+bx+c=0(a≠0)时,Δ=b2-4ac叫一元二次方程根的判别式.请注意以下等价命题:

Δ>0<=>有两个不等的实根;Δ=0<=>有两个相等的实根;

Δ<0<=>无实根;Δ≥0<=>有两个实根(等或不等).

4.一元二次方程的根系关系:

当ax2+bx+c=0(a≠0)时,如Δ≥0,有下列公式:

※5.当ax2+bx+c=0(a≠0)时,有以下等价命题:

(以下等价关系要求会用公式

;Δ=b2-4ac分析,不要求背记)

(1)两根互为相反数?

=0且Δ≥0?

b=0且Δ≥0;

(2)两根互为倒数?

=1且Δ≥0?

a=c且Δ≥0;

(3)只有一个零根?

=0且

≠0?

c=0且b≠0;

(4)有两个零根?

=0且

=0?

c=0且b=0;

(5)至少有一个零根?

=0?

c=0;

(6)两根异号?

<0?

a、c异号;

(7)两根异号,正根绝对值大于负根绝对值?

<0且

>0?

a、c异号且a、b异号;

(8)两根异号,负根绝对值大于正根绝对值?

<0且

<0?

a、c异号且a、b同号;

(9)有两个正根?

>0,

>0且Δ≥0?

a、c同号,a、b异号且Δ≥0;

(10)有两个负根?

>0,

<0且Δ≥0?

a、c同号,a、b同号且Δ≥0.

6.求根法因式分解二次三项式公式:

注意:

当Δ<0时,二次三项式在实数范围内不能分解.

ax2+bx+c=a(x-x1)(x-x2)或ax2+bx+c=

.

7.求一元二次方程的公式:

x2-(x1+x2)x+x1x2=0.注意:

所求出方程的系数应化为整数.

8.平均增长率问题--------应用题的类型题之一(设增长率为x):

(1)第一年为a,第二年为a(1+x),第三年为a(1+x)2.

(2)常利用以下相等关系列方程:

第三年=第三年或第一年+第二年+第三年=总和.

9.分式方程的解法:

10.二元二次方程组的解法:

※11.几个常见转化:

;

;

解三角形

1.三角函数的定义:

在RtΔABC中,如∠C=90°,那么

sinA=

;cosA=

;

tanA=

;cotA=

.

2.余角三角函数关系------“正余互化公式”如∠A+∠B=90°,那么:

sinA=cosB;cosA=sinB;tanA=cotB;cotA=tanB.

3.同角三角函数关系:

sin2A+cos2A=1;tanA·cotA=1.※tanA=

※cotA=

4.函数的增减性:

在锐角的条件下,正弦,正切函数随角的增大,函数值增大;余弦,余切函数随角的增大,函数值反而减小.

5.特殊角的三角函数值:

如图:

这是两个特殊的直角三角形,通过设k,它可以推出特殊角的直角三角函数

值,要熟练记忆它们.

∠A

0°

30°

45°

60°

90°

sinA

0

1

cosA

1

0

tanA

0

1

不存在

cotA

不存在

1

0

※6.函数值的取值范围:

在0°90°时.

正弦函数值范围:

01;余弦函数值范围:

10;

正切函数值范围:

0无穷大;余切函数值范围:

无穷大0.

7.解直角三角形:

对于直角三角形中的五个元素,可以“知二可求三”,但“知二”中至少应该有一个是边.

※8.关于直角三角形的两个公式:

Rt△ABC中:

若∠C=90°,

9.坡度:

i=1:

m=h/l=tanα;坡角:

α.

10.方位角:

11.仰角与俯角:

12.解斜三角形:

已知“SAS”“SSS”“ASA”“AAS”条件的任意三角形都可以经过“斜化直”求出其余的边和角.

※13.解符合“SSA”条件的三角形:

若三角形存在且符合“SSA”条件,则可分三种情况:

(1)∠A≥90°,图形唯一可解;

(2)∠A<90°,∠A的对边大于或等于它的已知邻边,图形唯一可解;(3)∠A<90°,∠A的对边小于它的已知邻边,图形分两类可解.

14.解三角形的基本思路:

(1)“斜化直,一般化特殊”-------加辅助线的依据;

(2)合理设“辅助元k”,并利用k进一步转化是分析三角形问题的常用方法-------转化思想;

(3)三角函数的定义,几何定理,公式,相似形等都存在着大量的相等关系,利用其列方程(或方程组)是解决数学问题的常用方法---------方程思想.

函数及其图象

一函数基本概念

1.函数定义:

设在某个变化过程中,有两个变量x,、y,如对x的每一个值,y都有唯一的值与它对应,那么就说y是x的函数,x是自变量.

※2.相同函数三个条件:

(1)自变量范围相同;

(2)函数值范围相同;(3)相同的自变量值所对应的函数值也相同.

※3.函数的确定:

对于y=kx2(k≠0),如x是自变量,这个函数是二次函数;如x2是自变量,这个函数是一次函数中的正比例函数.

4.平面直角坐标系:

(1)平面上点的坐标是一对有序实数,表示为:

M(x,y),x叫横坐标,y叫纵坐标;

(2)一点,两轴,(四半轴),四象限,象限中点的坐标符号规律如右图:

(3)x轴上的点纵坐标为0,y轴上的点横坐标为0;即“x轴上的点纵为0,y轴上的点横为0”;反之也

成立;

(4)象限角平分线上点M(x,y)的坐标特征:

x=y<=>M在一三象限角平分线上;x=-y<=>M在二四象限角平分线上.

(5)对称两点M(x1,y1),N(x2,y2)的坐标特征:

关于y轴对称的两点<=>横相反,纵相同;

关于x轴对称的两点<=>纵相反,横相同;

关于原点对称的两点<=>横、纵都相反.

5.坐标系中常用的距离几个公式-------“点求距”

(1)如图,轴上两点M、N之间的距离:

MN=|x1-x2|=x大-x小,PQ=|y1-y2|=y大-y小.

(2)如图,象限上的点M(x,y):

到y轴距离:

dy=|x|;到x轴距离:

dx=|y|;

.

(3)如图,轴上的点M(0,y)、N(x,0)到原点的距离:

MO=|y|;NO=|x|.

※(4)如图,平面上任意两点M(x2,y2)、N(x2,y2)之间的距离:

※6.几个直线方程:

y轴<=>直线x=0;x轴<=>直线y=0;

与y轴平行,距离为∣a∣的直线<=>直线x=a;

与x轴平行,距离为∣b∣的直线<=>直线y=b.

7.函数的图象:

(1)把自变量x的一个值作为点的横坐标,把与它对应的函数值y作为点的纵坐标,组成一对有序实数对,在平面坐标系中找出点的位置,这样取得的所有的点组成的图形叫函数的图象;

(2)图象上的点都适合函数解析式,适合函数解析式的点都在函数图象上;由此可得“图象上的点就能代入”-------重要代入!

(3)坐标平面上,横轴叫自变量轴,纵轴叫函数轴;利用已知的图象,可由自变量值查出函数值,也可由函数值查出自变量值;可由自变量取值范围查出对应函数值取值范围,也可由函数值取值范围查出对应自变量取值范围;

(4)函数的图象由左至右如果是上坡,那么y随x增大而增大(叫递增函数);函数的图象由左至右如果是下坡,那么y随x增大而减小(叫递减函数).

8.自变量取值范围与函数取值范围:

一次函数

1.一次函数的一般形式:

y=kx+b.(k≠0)

2.关于一次函数的几个概念:

y=kx+b(k≠0)的图象是

一条直线,所以也叫直线y=kx+b,图象必过y轴上的点(0,b)和x轴上的点(-b/k,0);注意:

如图,这两个点也是画直线图象时应取的两个点.b叫直线y=kx+b(k≠0)在y轴上的截距,b的本质是直线与y轴交点的纵坐标,知道截距即知道解析式中b的值.

3.y=kx+b(k≠0)中,k,b符号与图象位置的关系:

4.两直线平行:

两直线平行<=>k1=k2※两直线垂直<=>k1k2=-1.

5.直线的平移:

若m>0,n>0,那么一次函数y=kx+b图象向上平移m个单位长度得y=kx+b+m;向下平移n个单位长度得y=kx+b-n(直线平移时,k值不变).

6.函数习题的四个基本功:

(1)式求点:

已知某直线的具体解析式,设y=0,可求出直线与x轴的交点坐标(x0,0);设x=0,可求出直线与y轴的交点坐标(0,y0);已知两条直线的具体解析式,可通过列二元一次方程组求出两直线的交点坐标(x0,y0);交点坐标的本质是一个方程组的公共解;

(2)点求式:

已知一次函数图象上的两个点,可设这个函数为y=kx+b,然后代入这两个点的坐标,得到关于k、b的两个方程,通过解方程组求出k、b,从而求出解析式------待定系数法;

(3)距求点:

已知点M(x0,y0)到x轴,y轴的距离和所在象限,可求出点M的坐标;已知坐标轴上的点P到原点的距离和所在半轴,可求出点P的坐标;

(4)点求距:

函数题经常和几何相结合,利用点的坐标与它所在的象限或半轴特征可求有关线段的长,从而使得函数问题几何化.

正比例函数

1.正比例函数的一般形式:

y=kx(k≠0);属于一次函数的特殊情况;(即b=0的一次函数)它的图象是一条过原点的直线;也叫直线y=kx.

2.画正比例函数的图象:

正比例函数y=kx(k≠0)的图象必过

(0,0)点和(1,k)点,注意:

如图,这两个点也是画正比例

函数图象时应取的两个点,即列表如右:

3.y=kx(k≠0)中,k的符号与图象位置的关系:

4.求正比例函数解析式:

已知正比例函数图象上的一点,可设这个正比例函数为y=kx,把已知点的坐标代入后,可求k,从而求出具体的函数解析式------待定系数法.

二次函数

1.二次函数的一般形式:

y=ax2+bx+c.(a≠0)

2.关于二次函数的几个概念:

二次函数的图象是抛物线,所以也叫抛物线y=ax2+bx+c;抛物线关于对称轴对称且以对称轴为界,一半图象上坡,另一半图象下坡;其中c叫二次函数在y轴上的截距,即二次函数图象必过(0,c)点.

3.y=ax2(a≠0)的特性:

当y=ax2+bx+c(a≠0)中的b=0且c=0时二次函数为y=ax2(a≠0);这个二次函数是一个特殊的二次函数,有下列特性:

(1)图象关于y轴对称;

(2)顶点(0,0);(3)y=ax2(a≠0)可以经过补0看做二次函数的一般式,顶点式和双根式,即:

y=ax2+0x+0,y=a(x-0)2+0,y=a(x-0)(x-0).

4.二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)的图象及几个重要点的公式:

5.二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)中,a、b、c与Δ的符号与图象的关系:

(1)a>0<=>抛物线开口向上;a<0<=>抛物线开口向下;

(2)c>0<=>抛物线从原点上方通过;c=0<=>抛物线从原点通过;

c<0<=>抛物线从原点下方通过;

(3)a,b异号<=>对称轴在y轴的右侧;a,b同号<=>对称轴在y轴的左侧;

b=0<=>对称轴是y轴;

(4)Δ>0<=>抛物线与x轴有两个交点;

Δ=0<=>抛物线与x轴有一个交点(即相切);

Δ<0<=>抛物线与x轴无交点.

6.求二次函数的解析式:

已知二次函数图象上三点的坐标,可设解析式y=ax2+bx+c,并把这三点的坐标代入,解关于a、b、c的三元一次方程组,求出a、b、c的值,从而求出解析式-------待定系数法.

8.二次函数的顶点式:

y=a(x-h)2+k(a≠0);由顶点式可直接得出二次函数的顶点坐标(h,k),对称轴方程x=h和函数的最值y最值=k.

9.求二次函数的解析式:

已知二次函数的顶点坐标(x0,y0)和图象上的另一点的坐标,可设解析式为y=a(x-x0)2+y0,再代入另一点的坐标求a,从而求出解析式.(注意:

习题无特殊说明,最后结果要求化为一般式)

10.二次函数图象的平行移动:

二次函数一般应先化为顶点式,然后才好判断图象的平行移动;y=a(x-h)2+k的图象平行移动时,改变的是h,k的值,a值不变,具体规律如下:

k值增大<=>图象向上平移;k值减小<=>图象向下平移;

(x-h)值增大<=>图象向左平移;(x-h)值减小<=>图象向右平移.

11.二次函数的双根式:

(即交点式)y=a(x-x1)(x-x2)(a≠0);由双根式直接可得二次函数图象与x轴的交点(x1,0),(x2,0).

12.求二次函数的解析式:

已知二次函数图象与x轴的交点坐标(x1,0),(x2,0)和图象上的另一点的坐标,可设解析式为y=a(x-x1)(x-x2),再代入另一点的坐标求a,从而求出解析式.(注意:

习题最后结果要求化为一般式)

13.二次函数图象的对称性:

已知二次函数图象上的点与对称轴,可利用图象的对称性求出已知点的对称点,这个对称点也一定在图象上.

反比例函数

1.反比例函数的一般形式:

图象叫双曲线.

※2.关于反比例函数图象的性质:

反比例函数y=kx-1中自变量x不能取0,故函数图象与y轴无交点;函数值y也不会是0,故图象与x轴也不相交.

3.反比例函数中K的符号与图象所在象限的关系:

4.求反比例函数的解析式:

已知反比例函数图象上的一点,即可设解析式y=kx-1,代入这一点可求k值,从而求出解析式.

函数综合题

1.数学思想在函数问题中的应用:

数学思想经常在函数问题中得到体现,例如:

分析函数习题常常需要先估画符合题意的图象,利用数形结合降低难度;而点求式、式求点、点求距、距求点等基本操作则是转化思想在函数中应用;当函数问题与几何问题相结合时,方程思想则成为解决问题的基本思路;函数习题中,当图象与图形不唯一、点位置不唯一、可知条件不唯一时,往往造成函数问题的分类.

2.数学方法在函数问题中的应用:

建立坐标系、建立新函数、函数问题几何化、挖掘隐含条件、分类讨论、相等关系找方程、不等关系找不等式、等量代换、配方、换元、待定系数法、等各种数学方法在函数中经常得到应用,了解这些数学方法是十分必要的.

3.函数与方程的关系:

正比例函数y=kx(k≠0)、一次函数y=kx+b(k≠0)都可以看作二元一次方程,而二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)可以看作二元二次方程,反比例函数

可以看作分式方程,这些函数图象之间的交点,就是把它们联立为方程组时的公共解.

4.二次函数与一元二次方程的关系:

(1)如二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)中的Δ>0时,图象与x轴相交,函数值y=0,此时,二次函数转化为一元二次方程ax2+bx+c=0(a≠0),这个方程的两个根x1、x2是二次函数y=ax2+bx+c与x轴相交两点的横坐标,交点坐标为(x1,0)(x2,0);

(2)当研究二次函数的图象与x轴相交时的有关问题时,应立即把函数转化为它所对应的一元二次方程,此时,一元二次方程的求根公式,Δ值,根系关系等都可用于这个二次函数.

(3)如二次函数y=ax2+bx+c(a≠0)中的Δ>0时,图象与x轴相交于两点A(x1,0),B(x2,0)有重要关系式:

OA=|x1|,OB=|x2|,若需要去掉绝对值符号,则必须据题意做进一步判断;同样,图象与y轴交点C(0,c),也有关系式:

OC=|c|.

5.二元二次方程组解的判断:

一个二元一次方程和一个二元二次方程组成的方程组,若消去一个未知数,则转化为一元二次方程,此时的Δ值将决定原方程组解的情况,即:

Δ>0<=>方程组有两个解;Δ=0<=>方程组有一个解;Δ<0<=>方程组无实解.

初三数学应知应会的知识点(圆)

几何A级概念:

(要求深刻理解、熟练运用、主要用于几何证明)

1.垂径定理及推论:

如图:

有五个元素,“知二可推三”;需记忆其中四个定理,

即“垂径定理”“中径定理”“弧径定理”“中垂定理”.

几何表达式举例:

∵CD过圆心

∵CD⊥AB

2.平行线夹弧定理:

圆的两条平行弦所夹的弧相等.

几何表达式举例:

3.“角、弦、弧、距”定理:

(同圆或等圆中)

“等角对等弦”;“等弦对等角”;

“等角对等弧”;“等弧对等角”;

“等弧对等弦”;“等弦对等(优,劣)弧”;

“等弦对等弦心距”;“等弦心距对等弦”.

几何表达式举例:

(1)∵∠AOB=∠COD

∴AB=CD

(2)∵AB=CD

∴∠AOB=∠COD

4.圆周角定理及推论:

(1)圆周角的度数等于它所对的弧的度数的一半;

(2)一条弧所对的圆周角等于它所对的圆心角的一半;(如图)

(3)“等弧对等角”“等角对等弧”;

(4)“直径对直角”“直角对直径”;(如图)

(5)如三角形一边上的中线等于这边的一半,那么这个三角形是直角三角形.(如图)

(1)

(2)(3)(4)

几何表达式举例:

(1)∵∠ACB=

∠AOB

∴……………

(2)∵AB是直径

∴∠ACB=90°

(3)∵∠ACB=90°

∴AB是直径

(4)∵CD=AD=BD

∴ΔABC是RtΔ

5.圆内接四边形性质定理:

圆内接四边形的对角互补,并且任何一个外

角都等于它的内对角.

几何表达式举例:

∵ABCD是圆内接四边形

∴∠CDE=∠ABC

∠C+∠A=180°

6.切线的判定与性质定理:

如图:

有三个元素,“知二可推一”;

需记忆其中四个定理.

(1)经过半径的外端并且垂直于这条

半径的直线是圆的切线;

(2)圆的切线垂直于经过切点的半径;

※(3)经过圆心且垂直于切线的直线必经过切点;

※(4)经过切点且垂直于切线的直线必经过圆心.

几何表达式举例:

(1)∵OC是半径

∵OC⊥AB

∴AB是切线

(2)∵OC是半径

∵AB是切线

∴OC⊥AB

(3)……………

7.切线长定理:

从圆外一点引圆的两条切线,

它们的切线长相等;圆心和这一

点的连线平分两条切线的夹角.

几何表达式举例:

∵PA、PB是切线

∴PA=PB

∵PO过圆心

∴∠APO=∠BPO

8.弦切角定理及其推论:

(1)弦切角等于它所夹的弧对的圆周角;

(2)如果两个弦切角所夹的弧相等,那么这两个弦切角也相等;(如图)

(3)弦切角的度数等于它所夹的弧的度数的一半.(如图)

(1)

(2)

几何表达式举例:

(1)∵BD是切线,BC是弦

∴∠CBD=∠CAB

(2)

∵ED,BC是切线

∴∠CBA=∠DEF

9.相交弦定理及其推论:

(1)圆内的两条相交弦,被交点分成的两条线段长的乘积相等;

(2)如果弦与直径垂直相交,那么弦的一半是它分直径所成的两条线段长的比例中项.

(1)

(2)

几何表达式举例:

(1)∵PA·PB=PC·PD

∴………

(2)∵AB是直径

∵PC⊥AB

∴PC2=PA·PB

10.切割线定理及其推论:

(1)从圆外一点引圆的切线和割线,切线长是这点到割线与圆交点的两条线段长的比例中项;

(2)从圆外一点引圆的两条割线,这一点到每条割线与圆的交点的两条线段长的积相等.

(1)

(2)

几何表达式举例:

(1)∵PC是切线,

PB是割线

∴PC2=PA·PB

(2)∵PB、PD是割线

∴PA·PB=PC·PD

11.关于两圆的性质定理:

(1)相交两圆的连心线垂直平分两圆的公共弦;

(2)如果两圆相切,那么切点一定在连心线上.

(1)

(2)

几何表达式举例:

(1)∵O1,O2是圆心

∴O1O2垂直平分AB

(2)∵⊙1、⊙2相切

∴O1、A、O2三点一线

12.正多边形的有关计算:

(1)中心角?

n,半径RN,边心距rn,

边长an,内角?

n,边数n;

(2)有关计算在RtΔAOC中进行.

公式举例:

(1)?

n=

;

(2)

几何B级概念:

(要求理解、会讲、会用,主要用于填空和选择题)

一基本概念:

圆的几何定义和集合定义、弦、弦心距、弧、等弧、弓形、弓形高

三角形的外接圆、三角形的外心、三角形的内切圆、三角形的内心、圆心角、圆周角、弦

切角、圆的切线、圆的割线、两圆的内公切线、两圆的外公切线、两圆的内(外)

公切线长、正多边形、正多边形的中心、正多边形的半径、正多边形的边心距、正

多边形的中心角.

二定理:

1.不在一直线上的三个点确定一个圆.

2.任何正多边形都有一个外接圆和一个内切圆,这两个圆是同心圆.

3.正n边形的半径和边心距把正n边形分为2n个全等的直角三角形.

三公式:

1.有关的计算:

(1)圆的周长C=2πR;

(2)弧长L=

;(3)圆的面积S=πR2.

(4)扇形面积S扇形=

;(5)弓形面积S弓形=扇形面积SAOB±ΔAOB的面积.(如图)

2.圆柱与圆锥的侧面展开图:

(1)圆柱的侧面积:

S圆柱侧=2πrh;(r:

底面半径;h:

圆柱高)

(2)圆锥的侧面积:

S圆锥侧=

.(L=2πr,R是圆锥母线长;r是底面半径)

四常识:

1.圆是轴对称和中心对称图形.

2.圆心角的度数等于它所对弧的度数.

3.三角形的外心?

两边中垂线的交点?

三角形的外接圆的圆心;

三角形的内心?

两内角平分线的交点?

三角形的内切圆的圆心.

4.直线与圆的位置关系:

(其中d表示圆心到直线的距离;其中r表示圆的半径)

直线与圆相交?

d<r;直线与圆相切?

d=r;直线与圆相离?

d>r.

5.圆与圆的位置关系:

(其中d表示圆心到圆心的距离,其中R、r表示两个圆的半径且R≥r)

两圆外离?

d>R+r;两圆外切?

d=R+r;两圆相交?

R-r<d<R+r;

两圆内切?

d=R-r;两圆内含?

d<R-r.

6.证直线与圆相切,常利用:

“已知交点连半径证垂直”和“不知交点作垂直证半径”的方法加辅助线.

7.关于圆的