高中语文必修三四文言文知识点.docx

《高中语文必修三四文言文知识点.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高中语文必修三四文言文知识点.docx(40页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

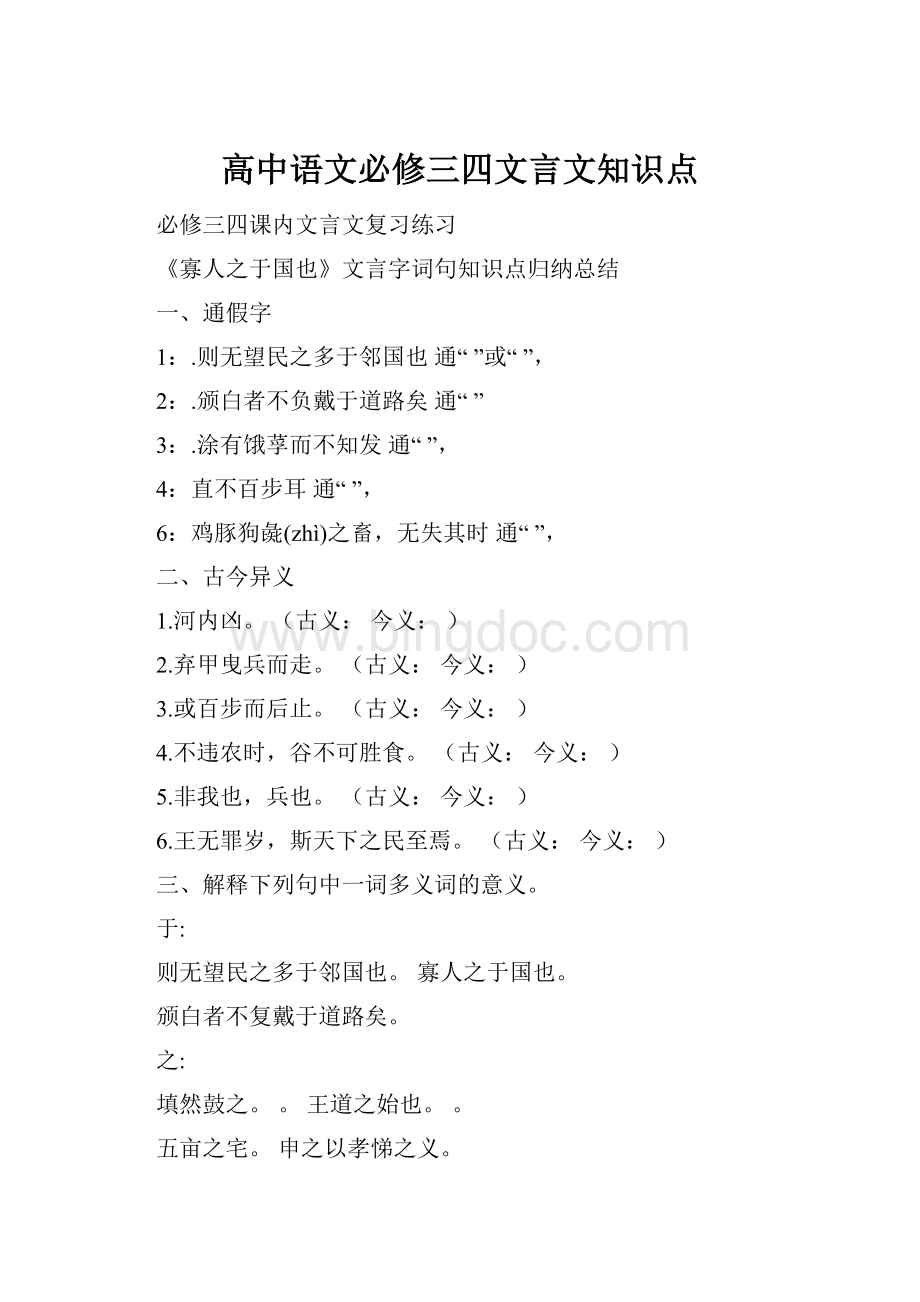

高中语文必修三四文言文知识点

必修三四课内文言文复习练习

《寡人之于国也》文言字词句知识点归纳总结

一、通假字

1:

.则无望民之多于邻国也通“”或“”,

2:

.颁白者不负戴于道路矣通“”

3:

.涂有饿莩而不知发通“”,

4:

直不百步耳通“”,

6:

鸡豚狗彘(zhì)之畜,无失其时通“”,

二、古今异义

1.河内凶。

(古义:

今义:

)

2.弃甲曳兵而走。

(古义:

今义:

)

3.或百步而后止。

(古义:

今义:

)

4.不违农时,谷不可胜食。

(古义:

今义:

)

5.非我也,兵也。

(古义:

今义:

)

6.王无罪岁,斯天下之民至焉。

(古义:

今义:

)

三、解释下列句中一词多义词的意义。

于:

则无望民之多于邻国也。

寡人之于国也。

颁白者不复戴于道路矣。

之:

填然鼓之。

。

王道之始也。

。

五亩之宅。

申之以孝悌之义。

然:

河内凶亦然。

填然鼓之。

然郑亡子亦有不利焉。

王:

然而不王者。

梁惠王曰。

食:

谷不可胜食也。

狗彘食人。

时:

不违农时。

无失其时。

以:

请以战喻。

可以无饥矣。

以时入山林。

申之以孝悌之义。

则:

则移其民于河东人死,则曰:

“非我也,兵也。

”

胜:

沛公不胜桮杓。

谷不可胜食也。

数:

数口之家,可以无饥矣。

数罟不入洿池。

四、找出下列句中的词的词类活用意义。

1、填然鼓之。

2、七十者衣帛食肉。

3、然而不王者。

4、树之以桑。

5、王无罪岁。

6、请以战喻。

7、是使民养生丧死无憾也。

8、谨庠序之教。

9、是使民养生丧死无憾也。

10、王无罪岁。

11、则移其民于河东,移其粟于河内。

12、或百步而后止,或五十步而后止:

五、指出下列句中文言特殊句式。

1、未之有也。

是亦走也。

2、非我也,兵也。

是使民养生丧死无憾也。

3、申之以孝悌之义。

树之以桑。

4、则无望民之多于邻国也。

六、解释下列句中固定格式的词的意义。

1、直不百步耳,是亦走也。

直……耳,

2、或百步而后止,或五十步而后止。

或…或…:

3、是何异于刺人而杀之。

是何异于…:

寡人之于国也练习题及答案

一、双基夯实

1.下列词语中加点的字,注音全部正确的一项是()

A.数(cù)罟洿(kuā)池弃甲曳(yè)兵B.孝悌(tì)饿莩(fú)养生丧(sānɡ)死

C.狗彘(zhì)鸡豚(tún)庠(xiánɡ)序之教D.衣帛(bó)畜(chù)养请以战喻(yù)

2.下列句子中的加点词,意义相同的一项是()

A.邻国之民不加少牺牲玉帛,弗敢加也B.直不百步耳系向牛头充炭直

C.弃甲曳兵而走斩木为兵,揭竿为旗D.不违农时,谷不可胜食也日出江花红胜火

3.下列句子中不含实词活用现象的一项是()

①填然鼓之,兵刃既接,弃甲曳兵而走②黎民不饥不寒,然而不王者

③五亩之宅,树之以桑④五十者可以衣帛矣⑤不违农时,谷不可胜食也

⑥是使民养生丧死无憾也⑦斯天下之民至焉⑧移其粟于河内

A.⑤⑦⑧B.①③⑤C.③⑥⑧D.②④⑤

4.下列句子的句式与“然而不王者,未之有也”相同的一项是()

A.养生丧死无憾,王道之始也B.夫晋,何厌之有

C.非其夫人之所织则不衣D.群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏

5.下列各项中都属于孟子的“仁政”措施的是()

①养生丧死无憾②不违农时③七十者衣帛食肉,黎民不饥不寒④五亩之宅,树之以桑⑤谨庠序之教,申之以孝悌之义⑥颁白者不负戴于道路矣

A.①②③B.②④⑤C.②③⑥D.①④⑤

6.下列说法错误的一项是()

A.孟子(前372-前289年),名轲,字子舆,战国时邹(现山东邹县东南)人。

儒家学派的代表人物,曾受业于孔汲(孔子的孙子)的再传弟子。

B.孟子30岁左右收徒讲学。

44岁开始周游列国,晚年回到家乡讲学着述,直到去世。

后世统治者都把他作为尊崇的偶像,元文宗时封他为“亚圣”。

C.《孟子》共七篇,由孟轲及其弟子编成,分别为《梁惠王》《公孙丑》《滕文公》《离娄》《万章《告子》《尽心》。

各章又都分为上下两篇,涉及政治活动、政治学说以及哲学、伦理、教育思想等。

D.南宋时,朱熹把《孟子》与《礼记》中的《大学》《中庸》两篇以及《论语》合为“四书”,成为后世(如明、清两代)科举考试八股文的唯一的取材依据。

7.下列句子中加点词的解释不正确的一项是( )

A.王无罪岁 罪:

归咎,归罪B.兵刃既接,弃甲曳兵而走兵:

兵器、武器

C.数罟不入洿池数:

多次D.涂有饿莩而不知发发:

指打开粮仓,赈济百姓

8.下列句子中加点词的意义和用法,完全相同的一组是( )

A.①河东凶亦然②填然鼓之,兵刃相接B.①涂有饿莩而不知发 ②是何异于刺人而杀之

C.①邻国之民不加少②数口之家可以无饥矣D.①西丧地于秦七百里②寡人之于国也

9.将文言文中画横线的句子翻译成现代汉语。

(4分)

(1)谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。

(2分)

译文:

_____________________________________________

(2)谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。

(2分)

译文:

______________________________________________

《劝学》文言字词句知识点归纳总结

1.文学常识

(1)荀子,名,字,战国末期赵国人,曾游学于齐,是继孔孟之后最着名的家学者,是战国时期的思想家、教育家。

他反对迷信天命鬼神,肯定自然规律是不以人的意志为转移的,并提出“”的认人定胜天的思想。

(2)《荀子》,思想家荀况所作,一小部分出于其弟子之手,现存篇。

该书由《论语》《孟子》的,发展为,标志着古代说理文的进一步成熟。

2.字音

靛青()蓼蓝()中绳()槁暴()参省()

跬步()骐骥()埃土()螯()

3.解释下列句子中加点实词的意思。

(1)学不可以已

(2)木直中绳(3)虽有槁暴

(4)金就砺则利(5)而闻者彰(6)假舆马者

(7)善假于物也(8)用心躁也

4.找出下列句子中的通假字并解释。

(1)虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也通,释义:

。

通,释义:

。

(2)则知明而行无过矣通,释义:

。

(3)君子生非异也通,释义:

。

5.古今异义词辨析

(1)君子博学而日参省乎己古义:

今义:

古义:

今义:

(2)声非加疾也古义:

今义:

(3)假舆马者古义:

今义:

(4)蟹六跪而二螯古义:

今义:

(5)用心一也古义:

今义:

(6)金就砺则利古义:

今义:

(7)蚓无爪牙之利古义:

今义:

6.找出词类活用的词并解释

(1)木直中绳,车輮以为轮:

(2)君子博学而日参省乎己:

(3)上食埃土,下饮黄泉:

(4)假舟楫者,非能水也:

(5)假舆马者,非利足也:

(6)用心一也:

7而

①青,取之于蓝,而青于蓝()②冰,水为之,而寒于水()

③君子博学而日参省乎已,则知明而行无过矣()

④吾尝终日而思矣()⑤吾尝跂而望矣()

⑥登高而招,臂非加长也,而见者远()

⑦顺风而呼,声非加疾,而闻者彰()

⑧假舆马者,非利足也,而致千里()

⑨假舟楫者,非能水也,而绝江河()⑩积善成德,而神明自得()

8.文言句式

(1)蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土,下饮黄泉,用心一也

(2)蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也

(3)青,取之于蓝,而青于蓝(4)冰,水为之,而寒于水

(5)君子博学而日参省乎己(6)蚓无爪牙之利,筋骨之强

(7)锲而不舍,金石可镂(8)无以至千里

9.翻译重点句子

(1)顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

(2)假舟楫者,非能水也,而绝江河。

(3)君子生非异也,善假于物也。

(4)积善成德,而神明自得,圣心备焉。

(5)锲而舍之,朽木不折;锲而不舍,金石可镂。

《劝学》语基检测

1.下列加点字的注音全都正确的一项是()

A.槁暴(pù)輮使之然(róu)舟楫(jì)舆马(yú)

B.蛟龙(jiāo)跬步(kuǐ)骐骥(jì)爪牙(zhǎo)

C.镂金(lóu)弩马(nǔ)生非异(xìng)洞穴(xué)

D.跂而望(qì)锲而不舍(qì)二螯(áo)参省乎己(xǐng)

2.下列各句中没有通假字的一项是()

A.则知明而行无过矣B.虽有槁暴不复挺者C.君子博学而日参省乎己D.君子生非异也

3.下列句中加点的词语解释正确的一项是()

A.輮使之然也(弯曲)其曲中规(合乎)砺(磨刀石)

B.假舟楫(借助、利用)声非加疾(快)劝学(勉励,鼓励)

C.绝江河(渡)驽马十驾(劣马)生非异也(通“性”,资质、禀赋)

D.金石可镂(雕刻)圣心备焉(完备)风雨兴焉(起)

4.选出与“筋骨之强”中的“强”意义相同的一项()

A.秦贪,负其强,以空言求璧B.学未有达,强以为知

C.策勋十二转,赏赐百千强D.人强马壮

5.从词类活用的角度看,下列加点的词用法不同于它三项的是:

()

A.君子博学而日参省乎己B.假舟楫者,非能水也,而绝江河

C.蚓无爪牙之利,筋骨之强,上食埃土D.箕畚运于渤海之尾

6.下列选项中加点词的古今意义相同的一项是()

A.君子博学而日参省乎己B.故不积跬步,无以至千里

C.非蛇鳝之穴无可寄托者,用心躁也D.蚯无爪牙之利,筋骨之强

7.找出与“蚯无爪牙之利,筋骨之强”的句式相同的一项是:

()

A.微斯人,吾谁与归B.青,取之于蓝,而青于蓝

C.马之千里者,一食或尽粟一石D.我孰与城北徐公美

8.下列句子中加点介词“于”的意义,用法相同的一组是:

()

①青取于蓝,而青于蓝②善假于物也③寡人之于国也

④屈原至于江滨⑤颁白不负于戴于道路矣⑥冉有、季路见于孔子

A.①④⑤B.①②③C.③⑤⑥D.②④⑥

9.“而”字主要有下列用法,后边句中的“而”属哪种用法,请把相应的用法的序号填在句后的括号里。

a.连词,表并列关系。

b.连词,表递进关系。

c.连词,表转折关系。

d.连词,表因果关系。

e.连词,表顺承关系。

f.连词,表修饰关系

①青,取之于蓝而青于蓝()②君子博学而日参省乎已()③吾尝终日而思矣()

④积善成德,而神明自得()⑤顺风而呼,声非加疾也()⑥蟹六跪而二螯()

10.按照“之”字的意义的用法,选出全是代词的一项()

①青,取之于蓝②黄鹤楼送孟浩然之广陵③不如须臾之所学也④蚓无爪牙之利,筋骨之强⑤冰,水为之⑥君将哀而生之乎⑦非蛇鳝之穴无可寄托者⑧孤之有孔明,犹鱼之有水也

A.②③⑤B.①⑤⑥C.③⑦⑧D.④⑤⑧

11.对下列句中加点的词的解释错误的一项是()

A.假舆马者,非利足也利:

对……有利

B.不积小流,无以成江海。

无以:

没有用来……的(办法)

C.假舟楫者,非能水也水:

游水,游泳

D.上食埃土,下饮黄泉,用心一也一:

专一

12.下列句中加点的虚词意义和用法相同的一项是()

A.君子生非异也,善假于物也青,取之于蓝,而青于蓝

B。

假舟楫者,非能水也虽有槁暴,不复挺者,輮使之然也

C.知明而行无过矣积善成德,而神明自得,圣心备焉

D.积土成山,风雨兴焉积水成渊,蛟龙生焉

13.将文中画线的句子翻译成现代汉语。

(1)顺风而呼,声非加疾也,而闻者彰。

(2)蟹六跪而二螯,非蛇蟮之穴无可寄托者,用心躁也。

《过秦论》文言字词句知识点归纳总结

一、掌握下列重点词语

1、席:

有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意

2、蒙:

惠言语、武、昭襄蒙故业,因遗策

3、因:

惠言语、武、昭襄蒙故业,因遗策

4、举:

有席卷天下,包举宇内,囊括四海之意

5、敲扑:

执敲扑而鞭笞天下6、却:

却匈奴七百余里

7、隳:

隳名城,杀豪杰8、蹑足:

蹑足于行伍之间

9、揭:

揭竿为旗10、抗:

非抗于九国之师也11爱:

向使三国各爱其地

12、度、絜:

试使山东之国与陕西省涉度长絜大

13、殊俗:

余威震于殊俗

14、谪戍:

谪戍之众,非抗于九国之师也15、余烈:

及至始皇,奋六世之余烈

16、鞭笞:

执敲扑而鞭笞天下17、作难:

一夫作难而七庙隳

二、通假字

1、合从帝交,相与为一 2、赢粮而景从

3、外连衡而斗诸侯

三、一词多义

1.固

①据崤函之固()②君臣固守以窥周室()③据亿丈之城,临不测之渊,以为固()

2.因①因遗策()②因利乘便()③因河为池()

3.亡①秦无亡矢遗镞之费()②追亡逐北()③吞二周而亡诸侯()

4.制①吴起……赵奢之伦制其兵()②秦有余力而制其弊()③履至尊而制六合()

5.兵①赵奢之伦制其兵/行军用兵之道()

②收天下之兵/信臣信精卒陈利兵而谁何/斩木为兵()

6.策①蒙故业,因遗策()②振长策而御宇内()

7.致①以致天下之士()②致万乘之势()

8.之①不爱珍器重宝肥饶之地()②赵奢之伦制其兵()③商君佐之()④聚之咸阳()

9.及①非及向时之士()②及至秦始皇()

10.北①乃使蒙恬非筑长城而守藩篱()②追亡逐北()

11.度①内立法度()②试使山东之国与陈涉度长絜大()

12.遗①因遗策()②秦无亡矢遗镞之费()

13.爱①不爱珍器重宝肥饶之地()②宽厚而爱人()

14.区区①然秦以区区之地()②何乃太区区()③感君区区怀()

四、词类活用

(1)有席卷天下()

(2)天下云集响应()(3)赢粮而景从()

(4)内立法度()(5)外连衡而斗诸侯()(6)南取汉中()

(7)金城千里()(8)子孙帝王万世之业也()(9)会盟而谋弱秦()

(10)履至尊而至六合()(11)执敲扑而鞭笞天下()(12)过秦论()

(13)然陈涉瓮牖绳枢之子()(14)且夫天下非小弱也()(15)会盟而谋弱秦()

(16)以弱天下之民()(17)以愚黔首()(18)秦孝公据崤函之固()

(19)因利乘便()(20)外连衡而斗诸侯()(21)吞二周而亡诸侯()

(22)却匈奴七百余里()(23)序八州而朝同列()

(24)山东豪俊遂并起而亡秦族矣()

(25)约从离衡()(26)流血漂橹()

五、难句翻译

1、振长策而御海内,吞二周而亡诸侯。

2、然后践华山为城,因河为池。

3、天下云集响应,赢粮而景从。

4、仁义不施而攻守之势异也。

六、指出句式特征

(1)然陈涉瓮牖绳枢之子,氓隶之人,而迁徙之。

(2)仁义不施而攻守之势异也。

(3)为天下笑者,何也(4)威振(于)四海(5)而倔起(于)阡

(6)铸以(之)为金人十二,临不测之渊以(之)为固略(7)身死(于)人手

(8)委命(于)下吏(9)非铦于钩戟长铩也(10)铸以为金人十二

(11)非抗于九国之师也(12)信臣精卒陈利兵而谁何

(七)知识积累

1.天下的别称宇内、四海、八荒,都是“天下”的意思。

2.九州

古时天下分九州,关于九州的说法不一,一般认为包括兖州、冀州、青州、徐州、豫州、荆州、扬州、雍州、梁州。

九州常用来代指“中国”。

3.五岳东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山、中岳嵩山

4.合纵、连横

合纵:

是联合六国共同对付秦国的策略。

亦作“合从”。

连横:

是一种离间六国,使他们各自同秦国联合,从而各个击破的策略。

《过秦论》基础知识及其运用

一、下列词语中加横线字的注音有误的一项是( )

A.甿隶(méng) 万乘(shèng) 锄耰棘矜(yōuqín)

B.鞭笞(chī) 从散约败(zòng) 瓮牖绳枢(yǒu)

C.隳名城(huī) 蹑足行伍(háng) 度长絜大(dù jié)

D.以窥周室(kuī) 亡矢遗镞(shǐiú) 逡巡(qùn)

二、下列词语中加横线字的音、义都正确的一组是()

A.蒙故业(méng承接)膏腴之地(gāoyú肥沃)B.履至尊(lǚ实行)振长策(cè马鞭子)

C.瓮牖绳枢(yǒu窗户)鞭笞天下(chí打)D.制其弊(bì疲惫) 逡巡(jùn xún徘徊)

三、下列加点词语的解释,完全正确的一项是( )

A.蒙故业,因遗策(前代的策略) 因利乘便(因为)

B.合从缔交相与为一(一体) 奋六世之余烈(余威)

C.追亡逐北(溃败的军队) 斩木为兵揭竿为旗(揭开)

D.将数百之众(率领) 关中之固金城千里(坚固的城)

四、下列各组句子中加横线词语意思相同的两项是( )( )

A.秦以区区之地,致万乘之势。

不爱珍器重宝肥饶之地,以致天下之士。

B.铸以为金人十二,以弱天下之民。

诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。

C.试使山东之国与陈涉度长絜大。

内立流度,务耕织。

D.秦人开关延敌。

延及孝文王、庄襄王。

E.收天下之兵。

斩木为兵。

F.振长策而御宇内。

因遗策。

G.赵奢之伦制其兵。

履至尊而制六合。

H.序八州而朝同列。

强国请服,弱国入朝。

五、以下各项中加横线的词词义解释有误的一项是( )

A.因遗策(由于) 膏腴之地(肥沃)

B.亡矢遗镞(损失) 秦有余力而制其弊(困乏,疲惫)

C.瓮牖绳枢(窗户) 据崤函之固(险固的地势)

D.履至尊(登上) 以致天下之士(招纳)

六、以下各句中没有通假字的两项是( )( )

A.赢粮而景从。

B.合从缔交,相与为一。

C.振长策而御宇内。

D.余威震于殊俗。

E.序八州而朝同列,百有余年矣。

F.孝公既没。

八、下列句子中加横线的词解释有误的一组是( )

(1)百越之君,俯首系颈,委命下吏(系,系上绳子。

委,委弃。

)

(2)孝公既没(没,殁,死去。

)(3)会盟而谋弱秦(谋,谋求。

)

(4)开关延敌(延,请,迎击)(5)九国之师逡巡巡而不敢前(逡巡,徘徊。

)

⑹伏尸百万,流血漂橹(橹,船桨。

)

A.②③ B.③④ C.①⑤ D.①④

九、以下句子中加横线的词,不是虚词的两项是( )( )

A.合从缔交,相与为一。

B.臣与将军戮力而攻秦。

C.辍耕之垄上。

D.予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。

十、下列句中“而”的用法与其他三句不同的一项是( )

A.序八州而朝同列。

B.信臣精卒,陈利兵而谁何

C.山东豪俊遂并起而亡秦族矣 D.素无亡失遗镞之费,而天下诸侯已困矣

十一、下列句中“之”的意义同其他三句不同的一项是( )

A.商君佐之,内立法度,务耕织。

B.北收要害之郡。

C.享国之日浅,国家无事。

D.行军用兵之道,非及向时之士也。

十二、以下句中加横线的词活用相同的两项是( )( )

A.天下云集响应,赢粮而景从。

B焚百家之言,以愚黔首。

C.序八州而朝同列,百有余年矣。

D.且夫天下非小弱也。

十三、以下句中加横线的字活用相同的两项是( )( )

A.内立法度,务耕织 B.履至尊而制六合。

C.乃使蒙恬北筑长城而守藩篱。

D.追亡逐北,伏尸百万,流血漂橹。

十四、以下句中加横线的字活用与其他三句不同的一项是( )

A.外连衡而斗诸侯。

B.胡人不放南下而牧马。

C.却匈奴七百余里。

D.诸侯恐惧,会盟而谋弱秦。

十五、下面句子译成现代汉语,有误的一项是

(1)( )A.外连横而斗诸侯:

对外用连横的策略同诸侯斗争。

B.流血漂橹:

流出的血多得能漂起盾牌。

C.从散约败:

合纵的盟约解散了。

D.秦人开关延敌:

秦人大开函谷关,迎战敌人。

(2)( )A.斩木为兵,揭竿为旗:

砍伐树木作武器,举起竹竿作旗帜。

B.然秦以区区之地,致万乘之势:

然而秦凭借着小小的地方,发展到了兵车万乘的国势。

C.信臣精卒,陈利兵而谁何:

可靠的大臣,精锐的士兵,拿出锋利的武器,谁能奈何他们

D.成败异变,功业相反也:

条件好者失败,而条件差者成功,功业完全相反。

《师说》文言字词句知识点归纳总结

(一)给下列词注音:

受业()解惑()愚笨()乐师()阿谀()郯子()苌弘()师襄()老聃()李潘()经传()或不焉()嘉()贻()句读()读书()嗟乎()长幼()

(二)解释下列句子中词语的含义

⑴【师】

①古之学者必有师:

()②巫医乐师百工之人:

()

③吾师道也:

()④师道之不传也久矣:

()

⑤吾从而师之:

()⑥则耻师:

()

⑦师者,所以传道受业解惑也:

()⑧十年春,齐师伐我:

()

⑵【之】

①择师而教之:

()②郯子之徒:

()

③古之学者:

()④道之所存,师之所存也()

⑤句读之不知:

()⑥六艺经传,皆通习之:

() ⑶【其】

①生乎吾前,其闻道也,固先乎吾:

()②惑而不从师,其为惑也,终不解矣:

()

③古之圣人,其出人也远矣:

()④夫庸知其年之先后生于吾乎:

()

⑤圣人之所以为圣……其皆出于此乎:

()⑥今其智乃反不能及:

()

⑦其可怪也欤:

()

⑷【惑】

①师者,所以传道受业解惑也:

()②于其身也,则耻师焉,惑矣:

()

⑸【道】

①师者,所以传道受业解惑也:

()②师道之不传也久矣:

()

③余嘉其能行古道:

()

⑹【乎】

①其皆出于此乎()②生乎吾前:

()③固先乎吾:

()

⑺【于】

①耻学于师:

()②其皆出于此乎()③于其身也:

()

④师不必贤于弟子:

()

⑤不拘于时:

()

2.而

(1)人非生而知之者()

(2)惑而不从师()

(3)吾从而师之()(4)择师而教之()

(5)授之书而习其句读者()(6)小学而大遗()

(7)则群聚而笑之()(8)如是而已()

3.之

(1)古之学者必有师()

(2)人非生而知之者()

(3)道之所存,师之所存也()(4)夫庸知其年之先后生于吾乎()

(5)师道之不传也久矣()(6)欲人之无惑也难矣()

(7)圣人之所以为圣()(8)彼童子之师,授之书而习其句读者()

(9)句读之不知,惑之不解()(10)巫医乐师百工之人()

(11)郯子之徒()(12)六艺经传皆通习之()

(13)作师说以贻之()

6.也

(1)师者,所以传道受业解惑也()

(2)其闻道也固先乎吾()

(3)其为惑也终不解矣()(4)其可怪也欤()

(三)指出下列句子中的通假字,并解释

⑴师者,所以传道受业解惑也(:

通,翻译:

)

⑵或师焉,或不焉(:

通,翻译:

)

(四)指出下列词类活用现象,并解释:

①吾从而师之:

(活用:

翻译:

)②吾师道也(活用:

翻译:

)

③其下圣人也亦远矣:

(活用:

翻译:

)

④是故圣益圣,愚益愚:

(活用:

翻译:

)(活用:

翻译:

)

⑤则耻师焉:

(活用:

翻译:

)⑥小学而大遗:

(活用:

翻译: