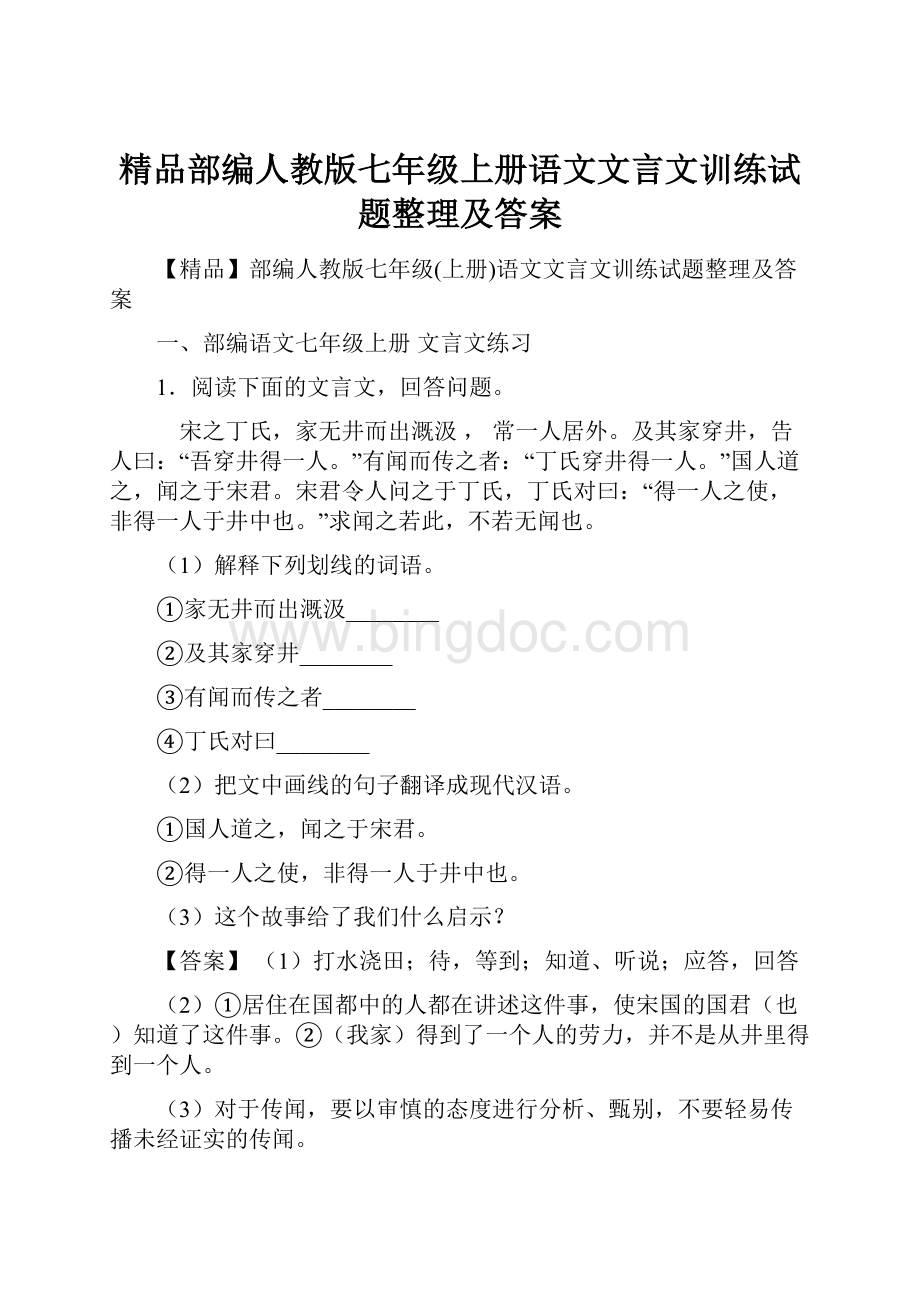

精品部编人教版七年级上册语文文言文训练试题整理及答案.docx

《精品部编人教版七年级上册语文文言文训练试题整理及答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《精品部编人教版七年级上册语文文言文训练试题整理及答案.docx(38页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

精品部编人教版七年级上册语文文言文训练试题整理及答案

【精品】部编人教版七年级(上册)语文文言文训练试题整理及答案

一、部编语文七年级上册文言文练习

1.阅读下面的文言文,回答问题。

宋之丁氏,家无井而出溉汲,常一人居外。

及其家穿井,告人曰:

“吾穿井得一人。

”有闻而传之者:

“丁氏穿井得一人。

”国人道之,闻之于宋君。

宋君令人问之于丁氏,丁氏对曰:

“得一人之使,非得一人于井中也。

”求闻之若此,不若无闻也。

(1)解释下列划线的词语。

①家无井而出溉汲________

②及其家穿井________

③有闻而传之者________

④丁氏对曰________

(2)把文中画线的句子翻译成现代汉语。

①国人道之,闻之于宋君。

②得一人之使,非得一人于井中也。

(3)这个故事给了我们什么启示?

【答案】

(1)打水浇田;待,等到;知道、听说;应答,回答

(2)①居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君(也)知道了这件事。

②(我家)得到了一个人的劳力,并不是从井里得到一个人。

(3)对于传闻,要以审慎的态度进行分析、甄别,不要轻易传播未经证实的传闻。

【解析】【分析】⑴①句意:

家里没有水井,需要出门去打水。

溉汲:

打水浇田;

②句意:

等到他家打了水井的时候。

及:

待,等到;

③句意:

有人听了就去传播。

闻:

知道、听说;

④句意:

姓丁的答道。

对:

应答,回答。

⑵①重点词:

道:

讲述;闻:

使……知道……。

翻译:

居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君(也)知道了这件事。

②重点词:

非:

不是;于:

从。

翻译:

(我家)得到了一个人的劳力,并不是从井里得到一个人。

⑶本题的答题角度有两个,一是从传播谣言者的角度,不能人云亦云,要善于分析,传闻是否合情合理;一是从丁氏的角度,与人交流时,必须做到表达准确、清晰,以避免不必要的误会和歧义。

故答案为:

⑴打水浇田;待,等到;知道、听说;应答,回答;

⑵①居住在国都中的人都在讲述这件事,使宋国的国君(也)知道了这件事。

②(我家)得到了一个人的劳力,并不是从井里得到一个人;

⑶对于传闻,要以审慎的态度进行分析、甄别,不要轻易传播未经证实的传闻。

【点评】⑴本题考查对文言实词的理解能力。

作答本题,重点在于文言实词的积累,同时也可以借助整个句子的意思来判断;

⑵文言文翻译首先做到直译为主,意译为辅,一定要字字落实,尤其是句中的重点词,如实词中的通假字、一词多义、词类活用等,翻译重点语句是一项综合能力的体现,不仅要求学生具有丰富的文言词汇知识储备,还要有一定的古汉语知识,同时要求语言表达流畅与优美;

⑶本题考查学生对阅读启示的把握能力。

解答此类问题,可以在理解文章内容的基础上,把握文章的主题,结合文章主题谈自己的启示。

2.阅读下面的文言文,完成下列小题。

陈太丘与友期行

陈太丘与友期行,期日中。

过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

”友人便怒曰:

“非人哉!

与人期行,相委而去。

”元方曰:

“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之。

元方入门不顾。

(1)解释下列加下划线词语的意思。

①与友期行________

②相委而去________

③下车引之________

(2)把文中画线句子翻译成现代汉语。

①过中不至,太丘舍去,去后乃至。

②君与家君期日中。

日中不至,则是无信。

(3)下列对内容的理解,不正确的一项是( )

A. “期日中,过中不至”这一句话点明了不守信用的人是客而不是陈太丘。

B. 元方小小年纪就能驳倒客人,客人致歉后,元方喜不自禁,头也不回地走进屋内。

C. 客人以“下车引之”表示认错,说明客人有知错能改的精神。

D. “尊君”“家君”,前者是敬辞,对别人父亲的一中尊称;后者是谦辞,是对人称自己的父亲。

【答案】

(1)约定;离开;拉,牵拉

(2)①过了中午还没到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。

②您与我父亲约在正午。

正午您没到,就是不讲信用。

(3)B

【解析】【分析】

(1)此题注意一词多义词,“期”:

约定。

“去”:

“离开”。

所以千万不要以今释古。

理解好上下文内容是作答的关键。

(2)本题注意“舍,放弃。

去,离开。

乃,才。

期,约定。

”等字词的翻译。

(3)B项错误,并不是喜不自禁。

故答案为:

⑴约定;离开;离开

⑵①过了中午还没到,陈太丘不再等候他而离开了,陈太丘离开后朋友才到。

②您与我父亲约在正午。

正午您没到,就是不讲信用。

⑶B

【点评】】⑴本题考查对常见文言词语意义的理解及知识的迁移能力。

解答此题要结合句子进行理解,词语的意思可根据知识的积累结合原句进行推断,考生在平时要注意对常见文言词语进行积累。

注意对文言词语的特殊用法:

通假字、词类活用、古今异义等的掌握。

⑵本题考查的是重点句子的翻译。

解答此题要遵循翻译的原则,掌握翻译的方法,要忠于原文,不遗漏、不随意增减内容,译文要顺畅,翻译时要注意重点词语和常见句式的正确理解。

⑶本题考查文章内容的理解和辨析能力。

考生要读懂文章,理解文章的内容,对选项逐项审读,仔细辨析,判断正误。

【参考译文】

陈太丘跟一位朋友约定一同出门,约好正午时碰头。

正午已过,不见那朋友来,太丘不再等候就走了。

太丘走后,那人才来。

太丘的长子陈元方那年七岁,当时正在门外玩。

那人便问元方:

“你爸爸在家吗?

”元方答道:

“等你好久都不来,他已经走了。

”那人便发起脾气来,骂道:

“真不是东西!

跟别人约好一块儿走,却把别人丢下,自个儿走了。

”元方说:

“您跟我爸爸约好正午一同出发,您正午不到,就是不讲信用;对人家儿子骂他的父亲,就是失礼。

”那人感到惭愧,便从车里下来,想跟元方握手,元方连头也不回地走进了自家的大门。

3.阅读下面文言文,完成后面题目。

左太冲①作《三都赋》初成,时人互有讥訾②,思意不惬。

后示张公③,张曰:

“此二京④可三。

然君文未重于世,宜以经高名之士。

”思乃询求于皇甫谧⑤,谧见之嗟叹,遂为作叙。

于是先相非贰⑥者,莫不敛衽赞述⑦焉。

(选自《世说新语》)

【注】①左太冲:

左思,字太冲,晋代诗人。

②讥訾(zǐ):

讥笑非难。

③张公:

指张华,张华学识广博,勇于赴义,名重一时。

④二京:

指东汉班固所做《两都赋》和张衡所做《二京赋》,是赋中的名篇。

⑤皇甫谧:

字士安,学识渊博,在当时名望很高。

⑥非贰:

非难、不同意。

⑦敛衽(rèn):

整理衣襟,指表示敬意。

赞述:

称赞传述。

(1)解释下列划线的词语。

①莫不敛衽________

②未重于世________

(2)下面句中划线的“于”与成语“受制于人”的“于”意思相同的一项是( 。

A. 然君文未重于世

B. 思乃询求于皇甫谧

C. 于是先相非贰者

D. 责任重于泰山

(3)用现代汉语翻译下面的语句。

①思意不惬。

②然君文未重于世。

③宜以经高名之士。

④遂为作叙。

(4)文中左思的做法和“时人”的表现说明了什么问题?

【答案】

(1)没有;重视

(2)A

(3)①(他)心情十分不好。

②但是你的文章没有被世人所重视。

③应当找个有名望的人士给推荐下。

④于是就为他做了《序》。

(4)表现了当时人们对权威的盲目崇拜,并不懂得真正去欣赏评价别人的作品。

【解析】【分析】

(1)本题考查解释文言文中实词的意义。

理解文言实词的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境来辨析推断,揣摩其意思。

莫:

否定副词,没有;重:

动词,重视。

(2)本题考查辨析一词多义。

首先要明确每组题目中这个词的正确解释或用法,再作比较适合多义词的哪一个义项,辨析正误得出正确选项。

A项和例句的“于”字都是介词,被。

其余三项都是介词,B、向;C、从;D、比。

故选A

(3)本题考查文言文句子翻译。

答题时应注意,翻译句子要把握句中的关键词,要弄清楚指示词指代的对象,把握句子间的关系,看字词是否有活用现象,还要明确句子的句式等。

另外,译文要合乎现代汉语语法规范。

注意关键字词的翻译。

注意“惬、然、宜、经高名、遂”等字要准确翻译。

(4)本题考查归纳文章阐述的道理。

要对原文语句进行加工概括,用凝练准确的语言来作答。

文段写左太冲写好《三都赋》时,受到很多人的讥刺,直到皇甫谧见了,赞叹不已又为他做了《序》。

说明人们不去认真读文章,人云亦云,表现了当时人们对权威的盲目崇拜,并不懂得真正去欣赏评价别人的作品。

故答案为:

(1)没有;重视。

(2)A

(3)①(他)心情十分不好。

②但是你的文章没有被世人所重视。

③应当找个有名望的人士给推荐下。

④于是就为他做了《序》。

(4)表现了当时人们对权威的盲目崇拜,并不懂得真正去欣赏评价别人的作品。

【点评】

(1)本题考查解释文言文中实词的意义。

答题时应注意,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,“莫不”指没有一个不,双重否定表示肯定。

(2)本题考查辨析一词多义,答题时应注意,要确定词语在本题句子中的意思,就要根据上下文的内容来考虑。

解答时,首先要明确每组题目中这个词的正确解释或用法,再作比较,得出正确选项。

(3)本题考查文言文句子翻译。

答题时应注意,文言语句的翻译一般有两种方法,直译和意译,中考时常采用直译。

直译讲究字字落实,特别是关键词语的意思必须要呈现出来。

不惬:

不好;然:

但是;宜:

应当;高名之士:

有名望的人士。

(4)本题考查归纳文章阐述的道理。

答题时应注意,读懂文章,准确的把握文章的思想内容,在读懂的基础上善于表达自己的理解。

这就要求学习里加强阅读能力的训练,主要是思考表达问题的能力。

一要通晓文意,二要抓住文中的关键词句,受其启发,深入思考,加以概括,简要表达。

【附参考译文】

左太冲刚写好《三都赋》时,当时的人们对他多有讥刺,他心里不好受,就拿去给张华看。

张华说:

“看来张衡的《二京赋》可以变成《三京赋》了,但是你的文章没有为世人所重视,应当找个有名望的人士给推荐下。

”左思就去询问皇甫谧,皇甫谧见了赞叹不已,就为他做了《序》。

这样,原来非议他的人,没有一个不行礼赞叹的。

4.阅读甲、乙两则文言文,完成后面的题目。

【甲】陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去,去后乃至。

元方时年七岁,门外戏。

客问元方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

”友人便怒:

“非人哉!

与人期行,相委而去。

”元方曰:

“君与家君期日中。

日中不至,则是无信;对子骂父,则是无礼。

”友人惭,下车引之,元方入门不顾。

(选自课文《陈太丘与友期》)

【乙】郭亻及始至行部①,到西河美稷②,有童儿数百,各骑竹马,道次迎拜。

亻及 问:

“儿曹何自远来?

”对曰:

“闻使君到,喜,故来奉迎。

”亻及 辞谢之。

及事讫,诸儿复送至郭外,问“使君何日当还”。

亻及 请别驾从事③,计日告之。

行部既还,先期一日,亻及 为违信于诸儿,遂止于野亭④,须期乃入。

其为人若此。

(选自《后汉书·郭亻及 传》,略有改动)

【注】①(郭伋(jí)始至行部)郭伋刚担任并州牧,首次出巡。

行部,出巡。

②〔西河美稷〕地名。

③(别驾从事)部下官吏。

④(野亭)郊野外的亭子。

(1)下列划线词语的解释不正确的一项是( )

A. 太丘舍去(舍弃、丢下)

B. 则是无信(不讲信用)

C. 及事讫(完毕)

D. 先期一日(约定的日期)

(2)下列各组句子中划线虚词的意义和用法相同的一项是( )

A. 相委而去 杂然而前陈者

B. 计日告之 传一乡秀才观之

C. 遂止于野亭 骈死于槽枥之间

D. 其为人若此 安陵君其许寡人

(3)用现代汉语翻译下面的句子。

客问元方:

“尊君在不?

”答曰:

“待君久不至,已去。

”

(4)文段理解。

①甲、乙两文告诉了我们一个同样的道理:

________。

但从选材角度看,甲文选取的是友人“无信”“无礼”的反面例子,乙文选取的是________的正面例子;从表达方式看,甲文侧重________,乙文侧重叙述。

②从甲、乙两文的故事中,你还得到了哪些新的启示?

________(就一个或两个故事来谈均可,至少两条)

【答案】

(1)A

(2)C

(3)那人便问元方:

“你爸爸在吗?

”(或:

那客人便问元方:

“你爸爸在家吗?

”)元方答道:

“等您好久都不来,他已经走了。

”

(4)做人要讲信用;郭伋守信(或:

郭伋不违信于儿童);描写(或:

对话描写;语言描写);①要有礼貌;②要勇于改正错误;③要容许别人改正错误;④成人要为儿童作出好的表率;⑤对儿童也要说话算数;⑥做人要言行一致

【解析】【分析】

(1)“舍”:

舍弃、丢下。

“去”:

离开。

故A错误。

ABD正确。

(2)A连词,连接两个动词,不译/连词,表修饰。

B代指儿童/代指仲永写的诗。

C于:

在。

D代指郭伋 /语气副词,加强语气。

故选C。

(3)本句中,尊君:

对别人父亲的尊称,“不”是通假字,通“否”,“去”:

离开。

理解这几个关键词后按照正常语序翻译即可。

(4)①甲文讲的是“友人”不讲信用的例子,乙文讲的是郭伋守信的事,因此甲、乙两文告诉了我们一个同样的道理:

做人要讲信用。

乙文中郭伋巡视回来,比原定日期早一天,但他怕失信于孩子们,于是在野外亭中歇宿,等到预定时期才进城。

因此乙文选取的是郭伋守信的正面例子。

甲文主要是通过元方和“友人”的对话来塑造人物,因此,表达方式属于语言描写。

②这两篇文章告诉了我们同样的道理:

做人要讲信用。

除此之外,友人听了元方的话后,感到很惭愧,说明他知错就改,这就告诉我们:

犯了错误要勇于改正;但元方入门不顾,不给别人盖过错误的机会也不太好,说明我们要容许别人改正错误;乙文中郭伋对孩子也说话算话,因此受到后人的尊敬,告诉我们:

对儿童也要说话算数等。

【点评】

(1)本题考查理解文言实词的能力。

解答此类题,要根据平时对课文注释的识记及积累,结合具体语境进行解释。

还要注意通假字、古今异义词、词类活用、一词多义等特殊用法的字词。

(2)本题考查理解文言虚词的能力。

此题中的几个虚词都是一词多义,要根据语境正确理解。

(3)本题考查翻译文言文句子的能力。

解答时一定要回到语境中,根据语境读懂句子的基本意思,然后思考命题者可能确定的赋分点,首先要找出关键实词、虚词,查看有无特殊句式,运用“留”“删”“调”“换”“补”的方法,直译为主,意译为辅,并按现代汉语的规范,将翻译过来的内容进行适当调整,达到词达句顺。

(4)本题考查概括文章内容及文章给人启示的能力,还考查辨析文章表达方式的能力。

首先要反复阅读故事,从故事中提取关键信息概括故事内容,然后再结合具体内容分析故事给人的启示并用恰当的语言进行概括。

常用的表达方式有:

记叙、描写、议论、抒情、说明。

在平时的学习中,要掌握表达方式的种类及各种表达方式的特征,答题时要结合文中的具体语句进行分析。

5.阅读文言文,回答问题

陈元方年十一岁时,候袁公。

袁公问曰:

“贤家君在太丘远近称之,何所履行?

”元方曰:

“老父在太丘,强者绥(suí)之以德,弱者抚之以仁,恣(zì)其所安,久而益敬。

”袁公曰:

“孤往者尝为邺(yè)令,正行此事。

不知卿家君法孤,孤法卿父?

”元方曰:

“周公、孔子异世而出,周旋动静,万里如一。

周公不师孔子,孔子亦不师周公。

”

(选自《世说新语·政事》)

(1)用“/”给下面句子断句。

(限断一处)

贤家君在太丘远近称之。

(2)解释下列句子中划线的字。

①孤往者尝为邺令________

②候袁公________

③久而益敬________

④孤法卿父________

(3)用现代汉语翻译下列句子。

强者绥之以德,弱者抚之以仁。

(4)指出元方所说的“周公不师孔子,孔子亦不师周公”的巧妙之处。

【答案】

(1)贤家君在太丘/远近称之

(2)曾经;拜访,问候;更加;效法,仿效

(3)对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚。

(4)借周公和孔子没有相互效法的例子,暗示袁公和自己父亲并不存在谁效法谁的问题,既尊重了袁公,又维护了父亲的尊严,顾全了双方的面子。

【解析】【分析】

(1)本题考查文言断句的能力。

首先要通读全文,理解句子主要意思,再根据文意和常用的断句方法加以判读。

常见的断句方法有:

语法分析、对话标志、常见虚词、结构对称、固定句式等。

句意:

你贤良的父亲在太丘为官,远近的人都称赞他。

据此断句为:

贤家君在太丘/远近称之。

(2)本题考查解释文言文中实词的意义。

理解文言实词的含义要注意其特殊用法,如通假字、词类活用、一词多义和古今异义词等;平时要多积累文言词汇,要能结合具体语境来辨析推断,揣摩其意思。

尝:

副词,曾经;候:

动词,拜访,问候;益:

副词。

更加;法:

动词,效法,仿效。

(3)本题考查文言文句子翻译。

文言文的翻译一般有直译和意译两种方法,无论是哪种方法,都应做到:

忠实原文、语句通顺、表意明确、语气不变、符合现代汉语语法规范。

翻译句子时,要注意重点词语,一定要翻译到位。

绥:

安,安抚。

句意:

对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚。

(4)本题考查分析人物语言的妙处。

陈元方年纪虽小,但是聪明机智,随机应变,很会说话。

“周公、孔子,异世而出,周旋动静,万里如一。

周公不师孔子,孔子亦不师周公。

”如此巧妙回答,既照顾了对方的尊严,又保住了自己的体面,不卑不亢落落大方,不损人也不损己,想袁公听了,定会暗暗点头称奇。

故答案为:

(1)贤家君在太丘/远近称之

(2)① 曾经;② 拜访,问候;③更加;④效法,仿效

(3)对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚。

(4)借周公和孔子没有相互效法的例子,暗示袁公和自己父亲并不存在谁效法谁的问题,既尊重了袁公,又维护了父亲的尊严,顾全了双方的面子。

【点评】

(1)题考查文言断句的能力。

答题时应注意,文言语句的节奏划分一般以句意和语法结构为划分依据,一般来说,主谓之间应该有停顿,句中领起全句的语气词后应该有停顿,几个连动的成分之间也应该有停顿。

所以划分句子节奏时,除了要考虑句子的意思,还要考虑句子的结构。

(2)本题考查解释文言文中实词的意义。

答题时应注意,一定要先翻译句子,知道句意然后再解释词语,并要注意通假字、古今异义、词类活用等特殊情况,平时要注意积累并识记一些常见的实词。

古今异义词有,尝:

副词,曾经;法:

动词,效法,仿效。

(3)本题考查文言文句子翻译。

答题时应注意,翻译以直译为主,意译为辅,注意落实重点字词,不能遗漏,句意要通顺连贯;还要注意通假字、古今异义、词类活用、一词多义等特殊用法的词语,以及省略句、被动句、倒装句等特殊句式的翻译。

绥、扶:

都表示安,安抚。

对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚。

(4)本题考查分析人物语言的妙处。

答题时应注意,“周公不师孔子,孔子亦不师周公”意思是周公、孔子生在不同时代,虽然时间相隔遥远,但他们的行为却是那么一致。

周公不学孔子,孔子也不学周公。

借周公和孔子没有相互效法的例子,暗示袁公和自己父亲并不存在谁效法谁的问题,既尊重了袁公,又维护了父亲的尊严,顾全了双方的面子。

【附参考译文】

陈元方十一岁时,去拜会袁公(绍)。

袁公问:

“你贤良的父亲在太丘为官,远近的人都称赞他,他到底做了些什么事情?

”元方说:

“我父亲在太丘,对强者用德行去安抚;对弱者用仁慈去安抚,让人们做心安理得的事,久而久之,大家就对我父亲更加敬重。

”袁公说:

“我曾经也当过邺县县令,正是做这样的事情。

不知是你的父亲学我,还是我学你的父亲?

”元方说:

“周公、孔子生在不同时代,虽然时间相隔遥远,但他们的行为却是那么一致。

周公不学孔子,孔子也不学周公。

”

6.阅读文言文,回答问题

记承天寺夜游

苏轼

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。

念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。

怀民亦未寝,相与步于中庭。

庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

何夜无月?

何处无竹柏?

但少闲人如吾两人者耳。

记过合浦

苏轼

余自海康①适合浦,连日大雨,桥梁大坏,水无津涯。

自兴廉村净行院下乘小舟至官寨,闻自此西皆涨水,无复桥船,或劝乘疍②并海③即白石。

是日六月晦,无月,碇宿大海中。

天水相接,星河满天,起坐四顾太息:

“吾何数乘此险也已济徐闻复厄于此乎?

”稚子过在旁鼾睡,呼不应。

所撰《书》、《易》、《论语》④皆以自随,而世未有别本。

抚之而叹曰:

“天未欲使从是也,吾辈必济!

”已而果然。

七月四日合浦记,时元符三年也。

【注释】①海康、合浦、廉村、官寨、白石、徐闻皆为地名。

②乘疍(dàn):

乘坐疍舟。

③并(bàng)海:

依海,沿着海路。

④《书》、《易》、《论语》:

即苏轼撰写的《东坡易传》、《东坡书传》、《论语说》三书。

(1)文言字词解释。

①欣然起行________

②念无与为乐者________

③余自海康适合浦________

④碇宿大海中________

(2)为下面句子断句。

(断两处)

吾何数乘此险也已济徐闻复厄于此乎?

(3)翻译下列句子。

①庭下如积水空明,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

②天未欲使从是也,吾辈必济!

(4)两篇文章都写出了作者一个心理变化过程。

分别结合文章内容具体分析。

【答案】

(1)高兴的样子;想到、考虑;到;下碇

(2)吾何数乘此险也/已济徐闻/复厄于此乎?

(3)①月光洒在庭院中,好像积水一样澄澈透明,水中的藻荇交错纵横,原来是竹子和柏树的影子。

②老天不会让事情这样的,我们肯定能平安渡过!

(4)作者看到皎洁的月色入户,便欣然起行,月色难得,不免欣喜;但想到无人和自己一起欣赏,心中又感到孤独;于是的承天寺寻同病相怜的张怀民,两人漫步中庭,又是悠闲至极;自比“闲人”,又抒发了自解、自嘲之情。

暮年的苏轼被贬到海南岛这个荒蛮之地,生活困苦,从海康到合浦,多日大雨冲毁桥梁,无法通行,漫天的洪水让他忧虑不已;中途停泊在大海之中,虽星河满天,但内心却一片迷茫,想不通自己为何屡屡遭难;但他不没有沉溺在迷惘之中,“吾辈必济”,又让人看到了一个不畏艰险的苏轼,对未来充满了坚定的信念。

【解析】【分析】

(1)第一句可译为:

高兴地起床出门散步。

第二句可以为想到没有可以共同游乐的人。

念,考虑,想到。

念是古今异义。

第三句可以翻译为我从海康去合浦,适是到的意思,也是古今异义,第四句可以译为我们就停靠在大海中。

碇是下碇,停泊。

(2)此题考查句子的断句。

此句加上标点符号为:

吾何数乘此险也?

已济徐闻,复厄于此乎?

(3)此题考查句子的翻译。

要抓住关键词语来理解。

第一句的关键词为:

空明:

形容水的澄澈。

在这里形容月色如水般澄净明亮的样子。

藻、荇(xìng):

均为水生植物,这里是水草。

藻,水草的总称。

荇,一种多年生水草,叶子像心脏形,面绿背紫,夏季开黄花。

交横:

交错纵横。

欣,高兴,愉快。

然,…的样子。

第二句的关键词为:

从是 可理解为先贤的理想得以实现 ,济是发扬光大。

(4)《记承天寺夜游》赏月的欣喜,漫步的悠闲,贬谪的悲凉,人生的感慨,失意情怀自我排遣的旷达!

怀民亦未寝(两人遭遇相同,心境也相同);相与步于中庭(两人亲密无间);但少闲人如吾两人者耳(两人遭遇相同,心境相同,志趣也相同,是真正志同道合的朋友)