江苏省苏北四市徐州宿迁淮安连云港届高三二模 语文.docx

《江苏省苏北四市徐州宿迁淮安连云港届高三二模 语文.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省苏北四市徐州宿迁淮安连云港届高三二模 语文.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

江苏省苏北四市徐州宿迁淮安连云港届高三二模语文

语文试题

注意事项

考生在答题前请认真阅读本注意事项及各题答题要求:

1.本试卷满分为160分,考试时间为150分钟。

选考历史的考生另有30分钟40分的加试卷。

2.答题前,请务必将县区、学校、姓名、考试号填写在试卷及答题纸上。

3.请用0.5毫米黑色签字笔按题号在答题纸上指定区域内作答;在其它位置作答一律无效。

一、语言文字运用(15分)

1.下列词语中加点的字,每对读音都不相同的一组是(3分)

A.纰缪/未雨绸缪哥俩/肮脏伎俩称职/称体裁衣

B.躯壳/金蝉脱壳艾草/自怨自艾扁担/一叶扁舟

C.诏书/昭然若揭对峙/恃才傲物桀骜/估屈聱牙

D.锋镝/嫡系后裔倾轧/安营扎寨裨将/稗官野史

2.下列各旬中,加点成语使用恰当的一项是(3分)

A.“六·三○”特大醉酒驾车肇事案司机张明宝一审被判无期徒刑,这一判罚引起广泛争议,许多人认为张明宝致五死四伤,后果特别严重,罚不当罪,判处死刑也不为过。

B.随着新年钟声的敲响,围坐在广场音乐水池旁的人们骤然爆发出一阵由衷的欢呼,他们情不自禁的手拉着手,忘乎所以地唱着、跳着。

C.本书自问世以来印数超过500万册,作为传统实用的基本英语语法书,能在众多同类出版物中脱颖而出,关键在于它有极强的针对性。

D.杜郎口中学三面黑板学生争相去写、去画的真实课堂把他们“学生是学习的主人,是具有独立人格的平等的人”的理念演绎得淋漓尽致。

3.阅读下面一段话,试概括出“草根文化”的四个主要特性。

(4分)

社会学家、民俗学家艾君在《改革开放30周年解读》中对草根文化这样界定:

“草根文化,属于一种在一定时期内由一些特殊的群体、在生活中形成的一种特殊的社会文化潮流,它实际是一种‘副文化、亚文化’现象。

它具有平民文化的特质,属于一种没有特定规律和标准可循的社会文化现象,是一种动态的、可变的文化现象。

它有区别于阳春白雪的雅文化、上流文化、宫廷文化以及传统文化。

”他认为。

健康向上的“草根文化”会形成对主流文化的重要补充,但愚昧落后的“草根文化”无可否认也会对传统意义上的主流文化带来辐射、腐蚀和冲击。

“草根文化”的特性:

①▲②▲③▲④▲。

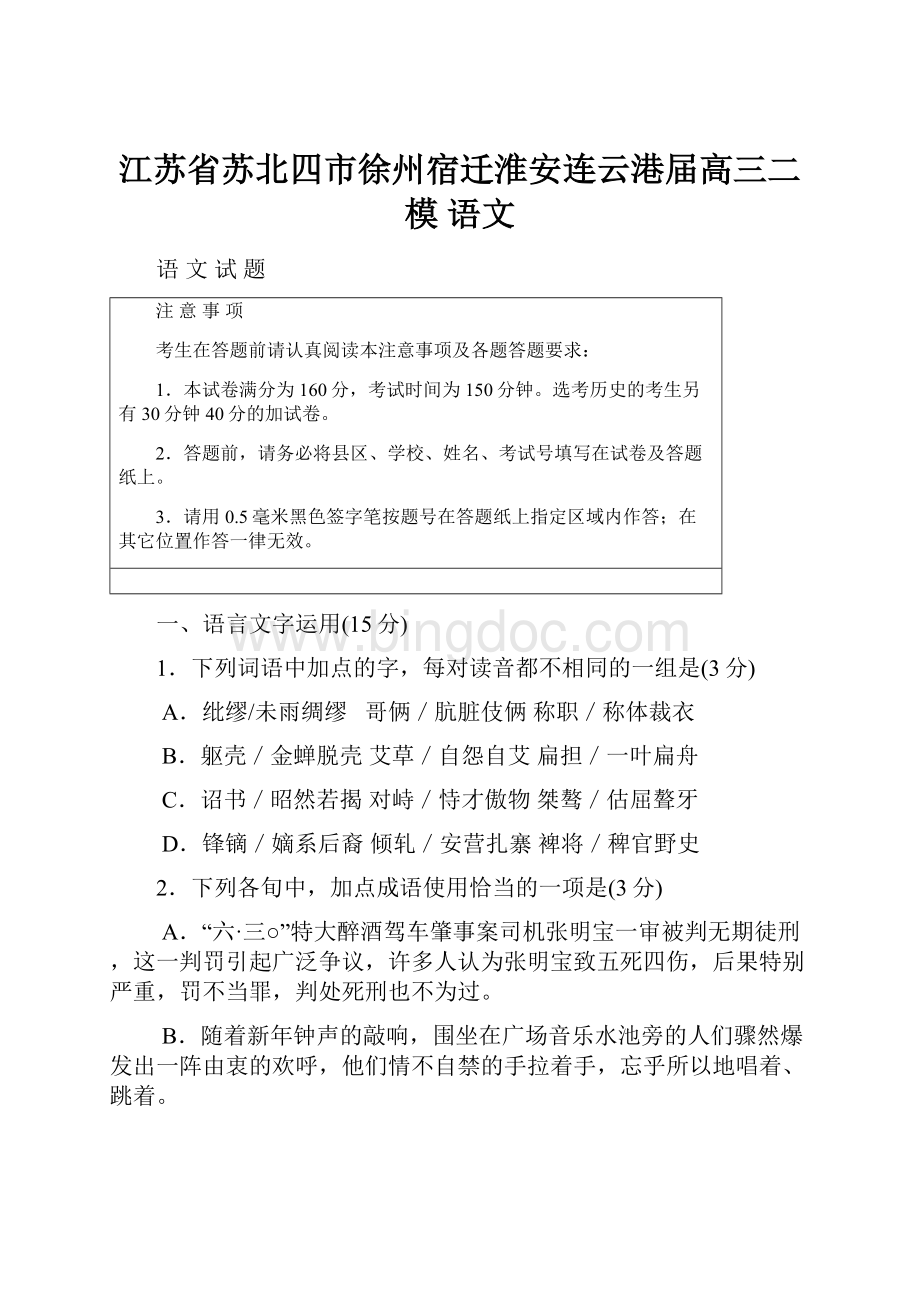

4.观察下面一幅漫画,根据要求完成题目。

(5分)

(1)写一段话描绘画面内容,要求至少运用一种修辞格。

(3分)

答:

▲▲

(2)用一句话点明漫画内涵,不超过15字。

(2分)

答:

▲▲

二、文言文阅读(19分)

阅读下面的文言文,完成5—8题。

张方平,字安道,南京人。

少颖悟绝伦。

举茂材异等,知昆山县。

赵元昊且叛,为嫂书来,规得谴绝以激使其众。

方平请:

“顺适其意,使未有以发,得岁月之顷,以其间选将厉士,坚城除器,必胜之道也。

”时天下全盛,皆谓其论出姑息,决计用兵。

方平上《平戎十策》,以为:

“入寇巢穴之守必虚,宜卷甲而趋之。

”宰相吕夷简善其策而不果行。

夏人寇边,四路以禀复失事机,刘平等覆师,主帅皆坐谴。

元昊既臣,而与契丹有隙,来请绝其使。

方平日:

“得新附之小羌①,失久和之强敌,非计也。

宜赐元昊诏,使之审处,但嫌隙朝除,则封册暮下。

如此,于西、北为两得矣。

”时韪其谋。

知益州。

未至,或扇言侬智高在南诏,将入寇,摄守亟调兵筑城,日夜不得息,民大惊扰。

朝廷闻之,发陕西步骑兵仗,络绎往戍蜀。

诏趣方平行.许以便宜从事,方平日:

“此必妄也。

”道遇戍卒,皆遣归,他役尽罢。

适上元张灯,城门三夕不闭,蜀人遂安。

方西鄙用兵,两蜀多所调发,方平为奏免横赋四十万。

又建言:

“国家都陈留,非若雍、洛有山川足恃,特倚重兵以立国耳。

兵恃食,食恃漕运,以汴为主,利尽南海。

天圣已前,岁调民浚之。

其后,浅妄者争以裁减役费为功,汴日以塞,是利尺寸而丧丘山也。

”乃上十四策,帝称善,悉如其说行之。

未几。

以工部尚书帅秦州。

谍告夏人将压境,方平料简②士马,声言出塞。

已而寇不至,言者论其轻举,曾公亮日:

“兵不出塞,何名轻举?

寇之不得至,有备故也。

倘罪之,后之边臣.将不敢为先事之备矣。

”

王安石弛铜禁,奸民日销钱为器,钱日耗。

方平极论其害,请诘安石:

“举累朝之令典,一旦削除之,其意安在?

”帝采其言。

元祜六年,薨,年八十五。

(选自《宋史?

张方平传》有删节)

注:

①羌:

指西夏,即元昊。

②料简:

清理检查,清点察看。

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是(3分)

A.宜卷甲而趋之趋:

驱赶

B.宜赐元昊诏,使之审处审:

谨慎

C.方西鄙用兵鄙:

边境

D.王安石弛铜禁弛:

放松

6.下列句子中,全都表明张方平敢于直谏的一组是(3分)

①皆谓其论出姑息

②得新附之小羌,失久和之强敌

③方平曰:

“此必妄也。

”

④是利尺寸而丧丘山也

⑤帝称善,悉如其说行之

⑥方平极论其害,请诘安石

A.①③⑤B.②③④C.①④⑤D.②④⑥

7.下列对原文有关内容的分析和概括,不正确的一项是(3分)

A.元吴意图用文辞轻慢的书信让朝廷谴责并与他断绝关系以激怒他的部属起来反叛。

张方平审时度势,反对草率用兵,结果他的意见没有被采用。

B.对元吴请求宋朝断绝与契丹往来这件事,张方平认为如果这样做会因小失大,给宋朝外树强敌。

只有尽快让西夏与契丹消除嫌隙,宋朝才能在西、北两面得利。

C.有人煽动说依智高将要入侵,益州大乱。

张方平却不为所惑,他迅速果断地解散士兵,停止其它战争,正值上元观灯,连续三天不关城门,百姓才安定下来。

D.张方平敏锐地意识到国家在陈留建都,弊端是没有山川等险要地形可以凭恃,只能靠重兵来立国,而军队依靠粮食,粮食又主要依靠漕运,所以他要求疏浚日益堵塞的汴河。

8.把文言文阅读材料中画线的句子翻译成现代汉语。

(10分)

(1)以其间选将厉士,坚城除器,必胜之道也。

(4分)

答:

▲

(2)诏趣方平行,许以便宜从事。

(3分)

答:

▲

(3)倘罪之,后之边臣,将不敢为先事之备矣。

(3分)

答:

▲

三、古诗词鉴赏(10分)

9.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

别韦郎中

张谓

星轺①计日赴岷峨,云树连天阻笑歌。

南入洞庭随雁去,西过巫峡听猿多。

峥嵘洲上飞黄蝶,滟灏堆边起白波。

不醉郎中桑落酒②,教人无奈别离何。

【注】①星轺(yáo):

使者所乘的车。

②桑落酒:

古代美酒名。

(1)“计日”一词在诗中什么意思?

有何作用?

(3分)

答:

▲▲

(2)颔联、颈联中,作者使用了哪些手法?

表达了怎样的情感?

(4分)

答:

▲▲

(3)本诗尾联意蕴十足,请予以解析。

(3分)

答:

▲▲

四、名句名篇默写(8分)

10.补写出下列名句名篇中的空缺部分。

(1)扈江离与辟芷兮,▲。

(屈原《离骚》)

(2)▲,以手抚膺坐长叹。

(李白《蜀道难》)

(3)彼童子之师,授之书而习其句读者,▲。

(韩愈《师说》)

(4)冰泉冷涩弦凝绝,▲。

(白居易《琵琶行》)

(5)香远益清,▲,▲。

(周敦颐《爱莲说》)

(6)▲,俯首甘为孺子牛。

▲,管他冬夏与春秋。

(鲁迅《自嘲》)

五、文学类文本阅读(23分)

阅读下面的作品,完成11~14题。

听松

熊召政

(1)今天,我又想去泰山极顶,去华山、恒山、黄山、庐山,或者武夷山、井冈山、大别山,去中国的任何一座千仞冈上,振我的衣,摄我的神,听一次混混沌沌、莽莽苍苍的松涛。

(2)我的故乡是一座松涛之城。

我呱呱坠地,故乡便把松涛作为第一首儿歌,也是一首永远的儿歌送给我。

从那时起,我就感受到其中的世界是那么喧闹,那么生机勃勃,穷极变幻。

四月的雨天里,尽管阴霾怒张,那不肯被黑暗吞没的万丈新翠,把春天赋予的全部生命力都注入柔韧的枝条,迸发出指天扫地的怒吼。

①在寒气凝冻的腊月,草木尽枯,瑟缩如僵虫。

唯有青松独领风骚,在凛冽的风中摇荡碧色。

旋起一轮轮穷天极地的呐喊。

(3)在这样的氛围里,我长大了。

我看惯了林松曳动的光影:

束束凝碧,一派空灵。

初似霓裳,继如乱发。

且舞且摇,光色渐乱渐暗。

终于,深浅有致的累累青柯好像有了淡墨泼进,变成一色的乌黛。

一林松骚动起来。

接着,一山松、千山松、万壑松都骚动起来。

松涛响了。

(4)带着松涛给予的启示,我离开了故乡——群山环绕的那座小城,走上了生命长途。

我走过许多城市,许多乡村。

在北国的长城上,我听过大雪;在南国的大海上,我听过风暴。

它们虽然都很壮观,表现了乾坤伟大力,但仍不及响在千峰万壑上的那千顷万顷松涛,那气吞山河的震荡,多么地摄人心魄!

(5)遗憾的是,离开故乡久了,离开大山久了。

住在城市的高楼里,眼中的世界色彩缤纷,竞使我渐渐淡忘了童年的耳中的世界。

心灵没有受到伟力的撞击,血管里的血也就不再汹涌。

(6)如同李白欣然相逢了西下峨眉的蜀僧,不久前的那一夜,一个森林里的朋友给我打来电话。

他似乎有消息告诉我,可是我一句也听不清。

我问他话筒里传来的是什么声音,他说是松涛。

(7)一根银线,为我送来了久违的松涛。

我重又获得了生机勃勃的耳中的世界,这简直是一个奇迹。

(8)我放下听筒,可是我仍在听着,听着,听远方的松涛:

(9)初时,舒缓如空蒙月夜的琴声,如纷纷扬扬的击瓦的雪声。

接着如哔哔剥剥的火声。

沸沸汤汤的水声又继之。

旋即错杂成踢踢踏踏的大马群的蹄声,马上又演变成轰轰隆隆的荒野炮声。

最后,响起石破天惊的雷声。

自霜皮虬枝的松干,自松干中弯弯曲曲的年轮;自拔云掸日的长柯,自条柯上戟张的针叶。

②那可怕的松涛,在幽邃的天穹下炸响了。

仿佛五百年内的声音,都聚到这一块儿同时爆炸。

(10)这真是一个葱岭欲拔、巨山若裂的时刻。

我没有见过龙,但从那松涛里我分明听到了龙叫。

山川震怒,让我听到中国魂的狂吼。

松既有情,发出摇荡乾坤的正气。

人非草木,在此振聋发聩的境界中,怎么可能心如枯井,微波不兴呢?

(11)放下听筒,我仍在听松。

我的心,始而醉,继而痴,尔后又惶然悚然,愧然愀然。

我以为人过中年,从此只谈风月为好。

岂知今夜的松涛,再一次冲刷了我的肺腑。

心中的尘垢被荡涤一尽。

松涛呵松涛,多谢你吹碎一个诗人病态的淡泊,再开他热血男儿的襟抱。

(12)从此,他不仅仅听松,感受剧烈的震荡。

他更想变成一棵松,植入中国的任何一座山,挺起他的腰,伸开他的臂,加入伟大的呐喊。

(选自《灯花带梦红》有删节)

11.说说文章第一节在文中所起的作用。

(6分)

答:

▲▲

12.从表达技巧的角度对文中画线的两个句子作简要赏析。

(6分)

答:

①(3分)▲▲

②(3分)▲▲

13.最后两小节人称有所变化,这种变化有何艺术效果?

(5分)

答:

▲▲

14.结合全文,探究一下作者从“听松”中获得了哪些启示。

(6分)

答:

▲▲

六、实用类文本阅读(15分)

阅读下面的文字,完成15~17题。

访《蚁族》作者廉思

却咏梅

“蚁族”群体多为“80后”,接受过高等教育,处境却如卑微的蚂蚁,群居在城市的边缘。

记者:

“蚁族现象”产生的原因是什么?

廉思:

研究发现,大城市均有大规模的“蚁族”存在。

来自农村的大学生大都倾向于留在城市,加剧了大城市的磁体效应。

2002年,有关部门制定高校毕业生就业政策,允许未落实工作单位的大学毕业生,其户口两年内可继续保留在原就读的高校,这就为“蚁族”的产生提供了依据。

同时,随着我国首批扩招大学生进入社会,逐年增加的毕业生与下岗再就业职工和民工潮汇聚成就业洪峰,造成我国就业压力空前增大。

这也必然要求大学毕业生的就业从精英化走向大众化,让更多受过高等教育的人进入普通劳动者的行列,但是很多学生在思想上还没有完全适应这种转变。

高等教育的发展也有值得反思的地方,市场需求情况并没有及时成为专业设置、招生人数划定的风向标。

记者:

有读者反映,每个人年轻的时候都是艰苦奋斗出来的,“蚁族”并不值得同情或怜悯。

你怎么看?

廉思:

“蚁族现象”也确实反映了我国社会一些深层次的问题。

比如,“蚁族”绝大多数来自经济欠发达地区,是名副其实的“穷二代”。

他们勤奋苦读考上大学,背负着家庭很高的期望,但是目睹同学中“富二代”、“权二代”毕业后轻易获得好职位、买房买车。

自己却从村到村(从农村到聚居村)、求职艰难。

他们对贫富差距、社会不公的感受跟其他群体是不一样的。

如果这样一群“精英候选人”无法参与社会,或者社会使他们“走投无路”,让他们以年轻脆弱的心灵和一无所有的经济能力裸露于经济危机之下,必将时我国社会的和谐与稳定构成潜在威胁。

记者:

通过你的研究,“蚁族”现在的思想状况是什么样子?

廉思:

中国社会存在大学生就是“天之骄子”的传统观念,很多乡村出来的大学生自身还承载着父母的厚望、家族的“面子”,所以也会有类似“宁要北上广一张床,不要外地一套房”的想法,迫使他们选择留下来做“蚁族”。

“蚁族”普遍认为,在大城市生活会更有利于自己的人生发展。

他们急切盼望以积极的思路有序地融入城市,成为新市民。

在这个思路的基础上,剩下的问题就是研究怎么解决、采取什么政策、条件和进程。

记者:

最后,请你对“蚁族”们说些心里话。

廉思:

我要为“蚁族”鼓掌,“蚁族”并不是失败者,只是尚未成功。

放平心态,坚信自己的选择,通过不懈的努力,“蚁族”一定能实现自己的梦想。

(节选自2010年2月25日《中国教育报》,有删改)

15.下列对文章有关内容的表述,不正确的一项是(3分)

A.“蚁族现象”在各大城市都有存在,它反映出了深层次的社会问题,如果不认真审慎地对待这一现象,将影响到和谐社会的创建。

B.“蚁族”群体特点鲜明,他们年轻,坚忍,个人条件较欠缺,来自较落后地区,群居城市边缘,但仍积极融入自己所处的城市。

C.中国社会传统观念将大学生视为“天之骄子”,使许多大学生不能随着社会现实的变化而改变自我的定位,奋斗目标的预设不切实际。

D.大量民工涌入、大批工人下岗再就业增大了“蚁族”社会生存竞争压力,许多“蚁族”无法获得“富二代”那样的家庭帮助。

16.试归纳概括“蚁族”现象产生的原因。

(6分)

答:

▲

17.结合全文,谈一谈对“蚁族”应持怎样的态度。

(6分)

答:

▲

七、作文(70分)

18.阅读下面的材料,根据要求作文。

(70分)

田野里、山坡上、道路旁、花园中,我们经常能够看到一朵朵鲜艳的花,不管脚下的土地是否肥沃,也不管是否有人停下来欣赏,它们总是那么自信、那么骄傲地悄然绽放。

其实,从这些绽放的花儿身上,我们能得到很多生活的启示。

请以“绽放”为题写一篇不少于800字的文章。

要求:

①角度自选;②立意自定;③除诗歌外,文体不限。

语文附加题

一、阅读材料,完成19—21题。

(10分)

19.用斜线(/)给下面面线的文言语句断句(限6处)。

(6分)

赵襄主学御于王子期,俄而与子期逐;三易马而三后。

襄主日:

“子之教我御。

术未尽也!

”对日:

“术已尽,用之则过也。

凡御之所贵,马体安于车,人心调于马,而后可以进速致远。

今君后则欲速臣先则恐逮于臣夫诱道争远非先则后也而先后心皆在于臣何以调于马此君之所以后也。

”

(选自《韩非子·喻老》)

20.“六艺”是指古代儒家要求学生掌握的六种基本技能。

除了上文提到的“御”之外,还包括“礼、乐、射、____________、___________”等五种技能。

(2分)

21.试从两个角度概括赵襄主学御这一故事蕴含的生活道理。

(2分)

答:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

二、名著阅读题(15分)

22.下列有关名著的说明,不正确的两项是【】【】(5分)

A.《呐喊·明天》通过寡妇单四嫂子含辛茹苦抚养独子阿毛结果却痛失独子的故事,抨击了黑暗社会的吃人本质和没落社会中人们的无情和冷漠。

B.郭沫若在《女神·炉中煤》中用“活埋在地底多年”的煤比喻长期深深地埋藏在心里的爱国感情,这种感情到了“五四”时期才从心里奔放出来,像煤一样“重见天光”。

C.《边城》结尾“这个人也许永远不回来了,也许‘明天’回来!

”以诗歌般精妙的几笔点缀,给人留下了悠长的惋惜和无限的牵挂期盼。

D.《三国演义》中,马谡刚愎自用,街亭失守。

诸葛亮挥泪斩马谡,再加上蜀军兵将俱被调遣在外,西城空虚。

为对付司马懿率领的魏军,诸葛亮策划了一场“空城计”。

E.《老人与海》中马诺林告诉桑地亚哥以后和他一起出海,一方面显示出他在老人的英雄气概的感召下走向了成熟,同时也使失败中的老人感到了一丝的欢乐与希望。

23.简答题(10分)

(1)<红楼梦>第九十六回“瞒消息凤姐设奇谋”,有人戏称“奇谋”为“掉包计”,试写出“奇谋”的具体内容。

(4分)

答:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(2)梁实秋评价哈姆雷特“不单只是个悲剧英雄,而且是一个多思想的少年”。

试从“悲剧”和“多思想”两个层面分析理解。

(6分)

答:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

三、材料分析鉴赏题(15分)

阅读下面的材料,完成24~26题。

“积”之为弊

杨于泽

如今在一些地方、一些部门,时兴的就是让问题堆积下去,堆积成“大事”,便集中力量大张旗鼓办之。

比如集中拆除城市违章建筑、集中销毁假冒伪劣、集中“打拐”、集中侦破大案要案,这些无不贯穿着“集中”的思想。

问题开始时当然是不大的,故而是不被重视的。

待到问题积累成堆,小事变大,就像寿星头上那团赘肉,一旦过于沉重,有关部门就着急起来,必欲除之而后快。

除掉后,便又心不在焉,岂知赘肉可能重新生长。

如此反复,形成对一刀割除的“路径依赖”。

单身汉是喜欢积累问题的,未洗的衣袜塞满墙角席底。

孤家寡人一个,既没有父母约束,也没有妻儿监督,不必对任何人负责,我想怎么搞就怎么搞。

这是一种拖延战术,借此逃避每天的责任,图个清闲自在。

到了万不得已之时,就来一次“大扫除”,这个周期,可能长达一个月甚至更长。

有些职能部门跟单身汉半斤八两,民众想解决问题,就得等待问题堆积如山,就得等待时机成熟。

我们这里有些人,今天的事最好拖到明天。

平时做事的,无人喝彩,甚至出了麻烦;平时不做事的,“集中”精力忙“大事”,领导重视,场面壮观。

平时做事的可能被淘汰出局了,平时不做事的锦绣前程指日可待。

这样地积累问题。

不是亟须祛除的积弊吗?

(选自《南方周末》,有删改)

24.试分析文中“路径依赖”的含义。

(3分)

答:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

25.从全文看,作者认为“积’之为弊”产生的原因有哪些?

(6分)

答:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

26.本文在说理方法上颇具特色,试从三个方面加以分析。

(6分)

答:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

语文参考答案

一、语言文字运用(15分)

1.(3分)【答案】C

【解析】A项miù/móuliǎ/liǎnɡchènB项qiàoài/yìbiǎn/piānC项zhào/zhāozhì/shì ào/áoD项dí yà/zhāpí/bài

2.(3分)【答案】D

【解析】A.罚不当罪:

处罚和所犯罪行不相当,多指处罚过重,与语境相反。

B.忘乎所以:

指因过分兴奋或得意而忘了应有的举止。

常用作贬义,此处属色彩不当。

C.脱颖而出:

比喻本领全部显露出来。

常用于人,此处属用错对象。

D.淋漓尽致:

形容文章或说话表达得充分、透彻,也指暴露得很彻底。

3.(4分)【答案】①社会性②平民性③动态性(或可变性)④两面性(答“非主流性”亦可)

4.(5分)①【参考示例】一只“硕鼠”,穿着西装,打着领带,拖着肥肠般的长尾巴,正想从铺着钞票的玻璃罐里逃出。

无奈,任他满头大汗、高呼大喊,贪来的金钱撑肥了躯干,就是爬不出欲望的“牢笼”。

(正确使用一种修辞格1分,描述符合画面内容,生动形象2分。

“老鼠、玻璃罐、钞票”每缺1点扣1分)

②【参考示例】贪得无厌者将自食其果∕贪婪者终究是作茧自缚。

(要点:

贪婪、自食其果各1分)

二、文言文阅读(19分)

5.(3分)【答案】A

【解析】趋:

奔赴。

如“夜趋高邮”(文天祥《指南录后序》),“尝趋百里外”(宋濂《送东阳马生序》)。

6.(3分)【答案】D

【解析】③和⑤不是。

③是说有人煽动说侬智高在南诏将要入侵之事,张方平认为一定是谣传。

⑤表现的是张方平上奏的十四条计策好。

7.(3分)【答案】C

【解析】(不是“解散士兵,停止其它战争,到上元观灯”,而是“路遇征调前来戍守的军队就让他们回去,并停止其他劳役,此时适逢上元节日(即元宵节),他又让城门三天不关”)

8.(10分)【答案】⑴(4分)在这期