江西省抗震防灾十一五规划和年规划纲要.docx

《江西省抗震防灾十一五规划和年规划纲要.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江西省抗震防灾十一五规划和年规划纲要.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

江西省抗震防灾十一五规划和年规划纲要

一、江西省抗震防灾现状与面临的形势

(一)现状

1.抗震设防区划现状。

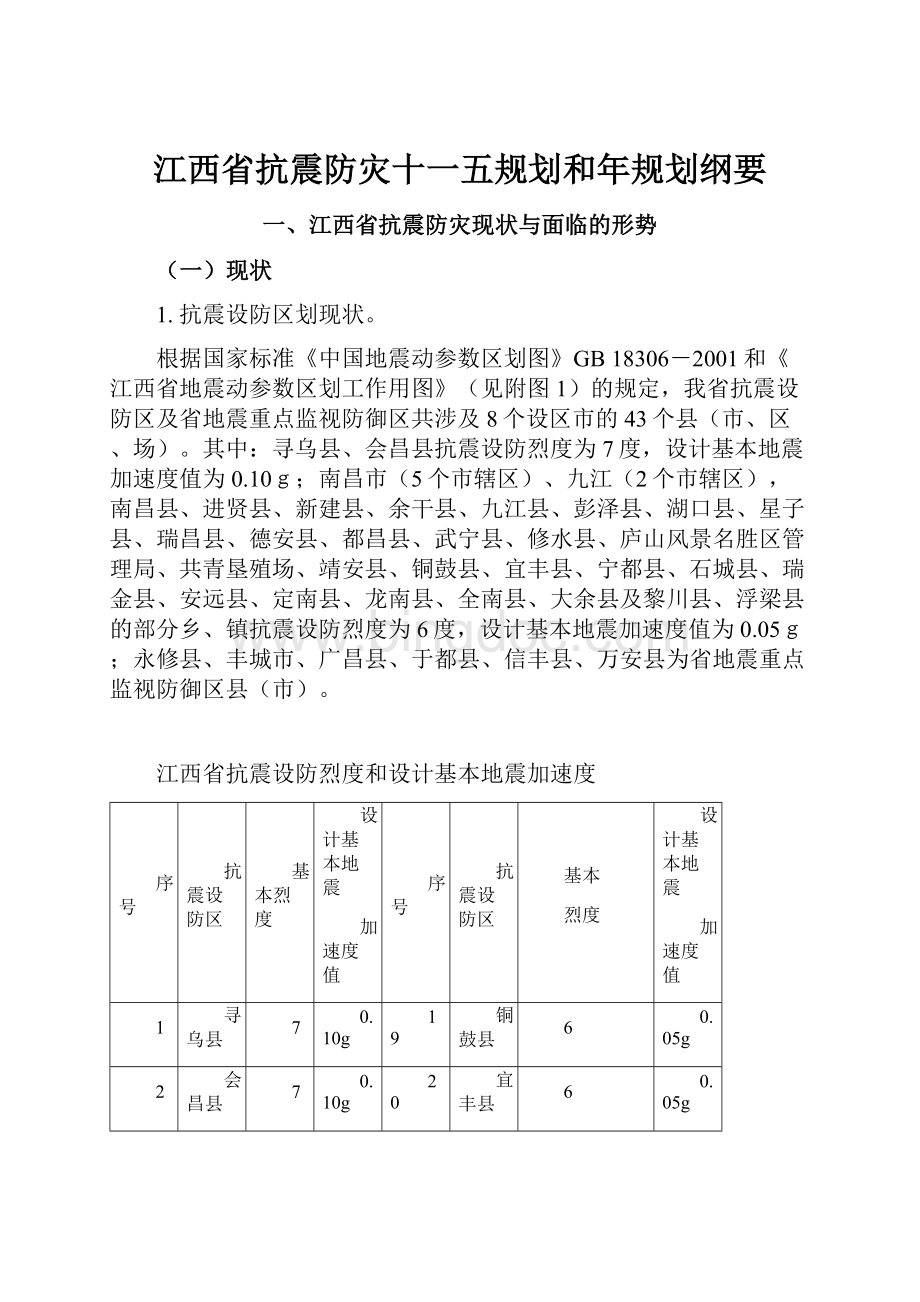

根据国家标准《中国地震动参数区划图》GB18306-2001和《江西省地震动参数区划工作用图》(见附图1)的规定,我省抗震设防区及省地震重点监视防御区共涉及8个设区市的43个县(市、区、场)。

其中:

寻乌县、会昌县抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g;南昌市(5个市辖区)、九江(2个市辖区),南昌县、进贤县、新建县、余干县、九江县、彭泽县、湖口县、星子县、瑞昌县、德安县、都昌县、武宁县、修水县、庐山风景名胜区管理局、共青垦殖场、靖安县、铜鼓县、宜丰县、宁都县、石城县、瑞金县、安远县、定南县、龙南县、全南县、大余县及黎川县、浮梁县的部分乡、镇抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g;永修县、丰城市、广昌县、于都县、信丰县、万安县为省地震重点监视防御区县(市)。

江西省抗震设防烈度和设计基本地震加速度

序号

抗震设防区

基本烈度

设计基本地震

加速度值

序号

抗震设防区

基本

烈度

设计基本地震

加速度值

1

寻乌县

7

0.10g

19

铜鼓县

6

0.05g

2

会昌县

7

0.10g

20

宜丰县

6

0.05g

3

南昌市(含5个市辖区)

6

0.05g

21

宁都县

6

0.05g

4

九江市(含庐山风景名胜管理局、共青垦殖场和2个市辖区)

6

0.05g

22

石城县

6

0.05g

5

南昌县

6

0.05g

23

瑞金市

6

0.05g

6

新建县(县城)

6

0.05g

24

安远县

6

0.05g

7

进贤县

6

0.05g

25

定南县

6

0.05g

8

余干县

6

0.05g

26

龙南县

6

0.05g

9

九江县

6

0.05g

27

全南县

6

0.05g

10

彭泽县

6

0.05g

28

大余县

6

0.05g

11

湖口县

6

0.05g

29

浮梁县(西湖乡)

6

0.05g

12

星子县

6

0.05g

30

黎川县(德胜关镇)

6

0.05g

13

瑞昌市

6

0.05g

31

永修县

为地震重点监测地区

这几个县市在抗震设防等级方面,甲类建筑工程按地震安全性评价结果确定其抗震设防等级;乙类建筑工程按6度设防,其他一般建筑工程应在逐步完成本地区抗震设防区划,报批准后,采取相应的措施.

14

德安县

6

0.05g

32

丰城市

15

都昌县

6

0.05g

33

广昌县

16

武宁县

6

0.05g

34

于都县

17

修水县

6

0.05g

35

信丰县

18

靖安县

6

0.05g

36

万安县

2.我省地震地质构造复杂。

我省地处北纬24°29′-30°04′、东经113°34′-118°29′之间,位于欧亚板块东南部,跨扬子准地台和华南褶皱系两个地块。

其南部地处华南沿海地震带,主要受河源-邵武断裂带与南岭纬向构造带控制;北部地处长江中游地震带,主要受郯城-庐江断裂带和扬州-铜陵断裂带控制,地质构造复杂,新构造及现代构造运动活跃,历史上曾多次发生破坏性地震(见附图2、3)。

根据震源机制解析资料表明,江西省北部地区主压应力方向以近东西向为主,与长江以北的苏、皖地区的主压应力方向一致;我省南部地区主压应力方向逐渐偏转为南东——北西向,与闽粤东南沿海地区的主压应力方向一致。

现有地质资料表明,主要活动断裂构造有4条大断裂带和14条小断裂带在江西省域展布。

(1)北北东向石城——寻乌断裂带

该断裂带是邵武——河源断裂带的中段,展布于南武夷山脉西缘的石城、瑞金、寻乌一线,北至福建邵武,南达广东河源。

在江西境内长160余公里,总体走向北北东,局部为北东,北段倾向北西,中段倾向南东,南段倾向北西。

该断裂带是江西境内最活跃的一条断裂带,历史上发生过8次5级以上的破坏性地震,我省最大的一次6级地震就发生在该断裂带上。

1987年8月,又在寻乌发生3次5级以上地震。

1995年1月再次发生一次4.5级地震。

(2)北北东向赣江断裂带

北起九江新港,向西南经湖口、新建、昌北、南昌市区、新干、吉水,后循吉安——泰和盆地西缘至崇义后,越过大余梅岭进入广东省境内,在江西省境内延伸长度600公里以上。

历史上沿着该断裂带发生26次中强地震,即:

东汉建安十四年(209年)吉水北大于5级、东晋大兴元年(318年)2月南昌5级、东晋大兴元年(318年)12月南昌大于5级、东晋大兴二年(319年)7月9日南昌5.5级、清乾隆二十一年(1756年)12月17日波阳东北5.5级、1911年2月6日九江5级地震。

其中公元318~319年17个月里,南昌连续发生3次5级以上地震,现今仍有小震活动。

(3)东西向全南——寻乌断裂带

该断裂带展布于南岭山脉中的全南、龙南、定南至寻乌一带,属南岭纬向构造带的一部分,长140余公里,宽40多公里。

它由近东西的褶皱、冲断裂、挤压带,花岗岩体和中新生代沉积盆地组成。

历史地震和现今小震活跃,1847年定南发生5级地震,1982年龙南又发生5级地震。

(4)北东向九江——靖安断裂带

该断裂带北起九江,沿庐山西麓南经德安、靖安到奉新罗坊西南,全长150余公里。

北段走向北北东,南段走向北东,倾向北西,倾角60—70o。

该断裂带的北段位于淮阳山字型的前弧和北东向断裂带复合处附近。

北北东向庐山——靖安断裂带由一系列走向北北东或北东的冲断裂硅化带和破碎带组成,规模不大,断裂切割中、新生代红色盆地,温泉沿断裂带呈串珠状分布。

靖安县1361年发生5.5级地震,1911年九江发生5级地震。

近期又有中强地震活动,1995年4月在瑞昌与九江县交界处发生4.9级地震,2005年11月26日8时49分瑞昌发生5.7级地震,南昌有较强震感。

(5)其他断裂带

其他断裂带主要有14条。

修水白沙岭断裂带,位于修水西北赣鄂交界的幕阜山区,过江西的白沙岭,向北入湖北通山附近,在赣长30余公里。

白沙岭出露温泉一处,历史上发生过5级地震。

武宁——铜鼓断裂带,位于赣西北武宁—铜鼓一带。

总长110余公里。

宜黄——宁都——定南断裂带,北起宜黄,过宁都、安远西,直达定南东侧。

全长300余公里。

时有小震活动。

乐安——于都——龙南断裂带,北起乐安,过于都直达龙南东南部的南亨。

全长300余公里。

宁都1978年6月27日4.4级地震与其有一定关系。

宜丰——新建断裂带,西起上栗、慈化,经罗城、宜丰、棠浦东达新建。

全长200余公里。

万载、宜丰、高安等县历史上有小震活动记载。

余干——婺源断裂带,西起进贤,过余干、乐平达婺源,东入安徽。

由东段的婺源断裂和大白——杨林断裂、中段的乐平——余干断裂带、西段的余干——进贤断裂带组成。

长近200公里。

历史上在余干发生过一次5级地震,70年代以来婺源、乐平等地有小震活动。

永丰——抚州断裂带,展布于永丰、抚州之间,东接东乡——广丰断裂带。

全长140公里。

南段永丰70年代以来有小震活动。

遂川——万安断裂带,西起遂川汤湖等地,过遂川、万安,北东达富田、白沙、古县等地,西出省境至湖南汝城等地。

全长200余公里。

70年代以来有少量微震。

大余——赣州——兴国——南城断裂带,西起大余,过南康、赣州、兴国,延绵直达南城西侧。

全长300余公里。

70年代以来兴国——宁都间中小地震频繁,宁都1978年6月27日4.4级地震震源机制解显示断裂右旋平移运动。

余干——鹰潭断裂带,北起永修吴城,沿鄱阳湖南西边界至余干,然后沿信江至鹰潭;北西延伸可能与湖北的蕲州——广济北西向断裂相接。

全长约150公里。

修水——武宁断裂带,展布于修水北、武宁、柘林区域,由修水河谷两侧两组平行的东西向断裂带组成。

全长100余公里。

拓林水库地震与其活动有关。

萍乡——东乡——广丰断裂带,沿萍乡、宜春、新余、东乡、铅山至广丰,横贯江西中部,东接浙江的江山——绍兴断裂带。

断续延伸约400余公里。

70年代以来仍有地震活动。

抚河北西向断裂带,北西起自南昌西山南部,过进贤李渡,沿抚河向南东延伸过抚州,断续达黎川北西。

断续延伸150余公里。

70年代以来无明显地震活动。

吉水——白沙断裂带,位于吉水至白沙、螺田、潭头一带。

长50余公里。

我省地震地质构造十分复杂,恰好有多组断裂相互交汇,第四纪以来部分断裂仍有活动,具有发生破坏性地震的背景。

江西北部的北东向九江——德安——靖安断裂带也由稳定向活动发展,存在着地应力集中与突然释放而发生地震的可能性。

位于其上的瑞昌市、九江县于1995年和2005年先后发生4.9级和5.7级地震,造成人民生命财产损失。

九江毗邻“剡庐断裂”、“付山大断裂”、“长江大断裂”。

这三条活动性断裂均有产生破坏地震的可能性。

因此,九江早就被国家列为地震重点防御城市。

上述18条大、小断裂带在全省抗震设防区与非设防区均有分布。

专家提出凡有断裂带的地方,在工程选址、措施加强方面要采取尽量避开或提高防御能力上的办法,以保障工程安全。

3.“十五”期间抗震防灾基本情况。

“十五”期间是江西省抗震防灾事业发展史上不平凡的五年。

在省委、省政府的正确领导下,在国家有关部门的大力支持下,成功处置了“11.26”九江地震突发事件,省建设厅及时启动《江西省建设系统破坏性地震应急预案》,第一时间紧急从全省各地建设部门抽调409名建筑专家到灾区排查受损房屋,第一时间组织开展灾后重建的规划设计工作。

全省建设系统在省抗震救灾指挥部的统一领导下,反应迅速、作风扎实、敢打硬仗,出色的完成了受损房屋应急评估和对灾后重建规划建设的指导,树立了建设部门的良好形象,得到国务院领导、有关部委领导和省委、省政府领导的充分肯定和九江灾区干部群众的一致好评。

我省在“十五”期间坚持“预防为主、平震结合”的方针,作为防震减灾三大体系之一的震灾预防体系建设进一步加强,为保护人民生命财产安全和保障经济社会发展发挥了积极作用。

(1)基本建立了抗震防灾管理机构,各级建设行政主管部门先后编制了破坏性地震应急预案。

“十五”期间,省、市、县(市、区)三级基本建立了抗震防灾管理机构,原抗震设防区建设行政主管部门的抗震办公室基本稳定,新设防区市、县建设行政主管部门大多建立了抗震管理的职能部门,上下联动的管理工作机制正在形成。

(2)加强了抗震防灾立法,制定了行业标准,出台了加强抗震防灾管理的政策性文件。

“十五”期间,省建设厅作为我省防震减灾工作的执法主体之一,积极参与了《江西省防震减灾条例》的修订工作,提出的有关加强对超限高层建筑工程抗震设防审批和加强城市抗震防灾规划编制工作的意见被采纳。

遵照《江西省人民政府关于进一步加强防震减灾工作的通知》(赣府发[2001]15号)和《江西省人民政府关于切实做好防震减灾工作的通知》(赣府发[2005]3号)的要求,依据自2001年8月1日正式实施的国家强制性标准《中国地震动参数区划图》GB18306-2001,省建设厅印发了《关于认真贯彻执行<中国地震动参数区划图>和<建筑抗震设计规范>有关问题的通知》(赣建抗[2001]8号),对抗震设防的政策和技术要点提出了具体要求。

由省建设厅牵头,会同省地震局,结合我省实际,绘制了《江西省地震动参数区划工作用图》,作为指导全省抗震工作的行业标准。

为了加强对既有建筑工程加固改造的管理,印发了《关于印发<江西省建筑改建工程抗震设防管理办法>的通知》(赣建抗〔2003〕2号)。

九江市建设局抗震设防管理工作措施得力,制定了《关于加强对建设工程施工图设计文件抗震设防专项审查进行监管的通知》;赣州市规划建设局印发了《关于进一步加强建筑工程抗震设防管理工作的意见》,提出中心城区(属非抗震设防区)建筑工程按照6度抗震设计、施工和监管;宜春市多数县、市属非抗震设防区,但市建设局率先在全省市一级制定了全市建设系统破坏性地震应急预案;各市、县采取的这些措施使全省抗震防灾工作有法可依,有章可循,营造了较好的抗震防灾法规与政策环境。

(3)推进城市抗震防灾专项规划的编制工作,纳入城市总体规划同步实施。

“十五”期间至2007年,我省新列入的抗震设防区的进贤、余干、都昌、武宁、南昌县,先后编制了城市抗震防灾专项规划,使抗震设防工作做到与旧城改造相结合,与城市开发建设相结合,与城市的电力、交通、通讯等设施的更新改造相结合。

(4)对抗震设防区内的一些重要的公共建筑、生命线工程进行加固处理。

在“十五”期间,全省抗震设防区市、县多方筹集资金,对设防区的部分学校、医院、桥梁和重要的公共建筑进行了抗震加固,提高了这部分既有建筑的安全性。

(5)加强了对新建工程的抗震设防质量管理。

“十五”期间,省建设厅认真履行管理职能,在有关市、县建设行政主管部门及工程各方主体的支持与配合下,组织专家对一批超限高层建筑工程、生命线工程、重大建设工程等项目开展了抗震设防专项审查,从结构设计上严格把关,增强了建筑物的抗震性能和结构安全,确保工程达到国家规定的抗震设防要求。

2003年,省建设厅组建了“江西省建筑工程抗震设防审查专家库”,为把好工程的抗震关提供了有力的技术支撑。

(二)存在的薄弱环节

我省抗震减灾工作虽然取得了明显进步,但还存在一些需要切实加强的薄弱环节:

一是对做好抗震设防工作的重要性认识不足,抗震设防的管理工作未能较好落到实处,城市部分建筑工程未达到抗震设防要求,农村建筑基本不设防;二是部分市、县尚未建立抗震工作机构,新建工程的抗震设防管理工作发展不平衡,有的建设行政主管部门存在对抗震工作行政基本不作为的状况,工程抗震设防缺乏有效监管;三是抗震经费投入短缺,多年来省财政每年只投入抗震设防的加固资金仅50万元,各级市、县财政未设抗震设防经费预算科目。

因此,一些亟待抗震加固的工程受经费的制约难以实施加固,地方编制城市抗震防灾规划的经费也不落实;四是部门间信息共享和协调联动机制不完善,大部分做了地震安全性评价的工程或省属重点工程,未能纳入经建设行政主管部门组织专家进行的抗震设防审查把关程序;五是各级抗震应急预案还不完备,应急处置的技术装备基本无配备;六是各级管理人员的业务素质还需进一步提高,面向广大群众的抗震防灾宣传还需加大工作力度。

(三)面临的形势

自20世纪80年代以来,我省地震活动呈现活跃的态势。

先后发生了1982年龙南5.0级地震、1987年寻乌5.5级、5.2级、5.0级地震。

2003年以来,先后发生了会昌4.2级、寻乌3.5级地震,南昌3.2级地震、德安-瑞昌4.1级地震,尤其是2005年“11.26”九江5.7级地震,造成了重大的人员伤亡和经济损失。

据研究,2006年-2020年,我国大陆可能发生10次左右7级以上地震,甚至有发生8级左右特大地震的危险,大陆东部可能发生多次6级地震。

华南地区自2004年9月17日广东阳江4.9级地震后进入中等地震活跃时段,已发生10次4-4.9级地震,3-4级地震频次起伏增高。

特别是九江瑞昌5.7级地震后,2007年3月13日福建顺昌又发生4.7、4.6级地震,表明华南地区的中等地震活跃状态仍在持续发展。

由于台湾南部海域7.2级地震后对华南内陆地区应力作用影响,未来一段时期内,我省存在5-6级地震的危险。

赣粤闽交界地区被国务院列为地震重点监视防御区(2006年-2020年),南昌市被列入全国地震重点防御城市。

国家对抗震设防区与非设防区的区划,只是对地震发生的可能性提出一个概率。

由于地震存在着一定的随机性、突发性,因此,非地震设防区亦存在发生破坏性地震的可能。

根据国务院确定的防震减灾工作的指导思想、奋斗目标和战略要求,《国家防震减灾规划(2006-2020年)》提出了国家防震减灾规划总体目标:

到2020年,我国基本具备综合抗御6.0级左右、相当于各地区地震基本烈度的地震的能力,大中城市和经济发达地区的防震减灾能力达到中等发达国家水平。

《江西省人民政府关于切实做好防震减灾工作的通知》(赣府发[2005]3号)中提出我省的奋斗目标是:

到2020年,全省基本具备综合抗御6级左右、相当于各地区地震基本烈度的地震的能力,大中城市的防震减灾能力达到全国中上水平。

这给我省抗震防灾事业提出了更高要求,不仅为抗震设防工作的发展提供了新机遇,也使抗震防灾事业面临新的挑战。

“十一五”时期是全面建设小康社会的关键时期,也是江西在中部地区崛起的关键时期。

在这一时期保障经济社会又好又快发展,对实现江西在中部地区崛起、全面建设小康社会的目标具有决定性意义。

城市建设的快速发展、重大建设项目的增加、新农村建设的蓬勃开展、和谐平安江西的构建,都需要提高我省防御和减轻地震灾害的综合能力。

二、指导思想、基本原则和规划目标

(一)指导思想

在未来的五年,乃至二○二○年全省抗震防灾事业的发展中,我们要认真贯彻党的十七大精神,以“三个代表”重要思想为指导,全面落实科学发展观,坚持抗震设防同经济建设一起抓,继续实行以预防为主、平震结合的方针,进一步健全管理机制。

依靠法制,依靠科技,依靠市、县建设行政主管部门,依靠全社会的力量,逐步实现我省抗震减灾工作由局部的重点防御拓展到有重点的全面防御,不断提高全省城乡的综合抗震防灾能力,为保护人民群众生命财产安全和推进全面建设小康社会的伟大事业,为江西在新起点上实现新跨越提供可靠保障。

(二)基本原则

坚持以人为本和可持续发展的原则,把保护人民群众生命财产安全放在首位;坚持依法行政,强化社会管理和公共服务职能;坚持明确工程参建各方的质量责任,落实各环节的抗震设防质量;坚持科学防灾,发挥专家优势,实行科学决策,提高防灾实效。

(三)规划目标

我省抗震防灾“十一五”规划目标为:

继续推进编制与修订城市抗震防灾专项规划,是从源头上减轻地震灾害的有效措施;落实新建工程尤其是超限高层建筑工程抗震设防专项审查,保证工程结构的地震安全性;逐步对既有建筑中重要的生命线工程、重点文物保护建筑开展抗震鉴定加固;分步骤有选择地开展农村民居地震安全工程的示范试点工作。

1.着力推进城市抗震防灾规划的编制

为新型城镇化、新型工业化进程提供安全保障,抗震设防区的大、中、小城市及省地震重点监视防御区的县(市),应完成抗震设防专业规划的编制与修编工作。

省会南昌的抗震防灾规划编制工作应尽快摆上议事日程;位于7度区的寻乌、会昌两县的规划编制工作应在2008年启动;其他位于6设防区的县,应在今后2-3年内完成编制与修编工作;省地震重点监视防御区的6个县(市),要立足防灾工作的高起点,体现对重要建筑有抗震概念设计的内容和其他防范措施。

因此,应在“十一五”末完成城市抗震防灾规划的编制工作。

2.强化新建工程的抗震设防管理

新建工程抗震设防管理不仅是抗震防灾工作的一个重要环节,更是保证工程质量的重要措施和手段。

地震灾害主要是土木工程灾害,九江“11.26”地震中的房屋毁损占全部直接经济损失的97.9%。

因此,要采取切实有效的措施,将抗震工作贯穿于工程建设全过程,把新建工程的抗震设防要求列入工程可行性论证、勘察、设计、施工图审查、施工、竣工验收的必备内容,纳入基本建设审批管理程序。

依照有关法律、法规开展对超限高层建筑工程、生命线工程、重大建设工程和可能产生严重次生灾害的工程项目的抗震设防专项审查。

加强对新建大型超市、体育场馆、机场航站楼、大型剧院、会展中心、互通式立交桥等大型公共建筑工程的抗震设防审查,确保达到国家规定的抗震设防要求。

3.搞好抗震加固,提高工程抗震设防能力

对抗震设防区市、县(市、区),仍需继续使用而又需要加固的生命线工程和全国重点文物保护单位的建(构)筑物的抗震性能进行普查。

在此基础上,分轻重缓急对抗震能力不达标的建筑进行鉴定与加固,使此类建构(筑)物的总体抗震能力基本达到能够抗御6级左右地震的能力。

4.稳妥推进农村民居地震安全工程建设

做好农村民居地震安全工程建设是科学防灾、主动减灾的有效途径。

各级建设行政主管部门与地震等部门分工协作,从实际出发,按照“试点先行,逐步推开”的原则,选择有条件、有代表性的地方,采取示范区、示范村、示范户等多种形式进行试点,新建、改造、加固一批安全适用、对周围农民有吸引力的农居,让广大农民群众看得见,学得会,受教育,得实惠。

发挥以点带面、典型示范作用。

(四)2020年远期目标

1.贯彻落实《关于规范全省超限高层建筑工程、生命线工程、重点工程、大型公共建筑等工程抗震设防专项审查的通知》(赣建抗[2007]2号),全省抗震设防区县级以上新建的超限高层建筑工程、生命线工程、重大(重点)工程、可能产生严重次生灾害的工程和大型公共建筑工程(以下简称“五大类”工程)均纳入抗震设防专项审查;全省非抗震设防区县级以上新建的“五大类”工程应体现抗震设防的概念设计,逐步纳入由专家把关,提出抗震性能与结构安全的咨询指导意见的工程项目范围。

2.全省抗震设防区内的大中型独立工矿区、经济开发区、工业园区编制完成抗震防灾专项规划;全省非抗震设防区内县级以上城市的总体规划中应补充体现抗震设防概念内容的抗震防灾专项规划。

3.全省抗震设防区内的生命线工程、县级以上文物保护单位的建(构)筑物、一般工程如民用住宅等的抗震加固基本完成;全省非抗震设防区的生命线工程、县级以上文物保护单位的建(构)筑物在改造加固时,应体现抗震概念设计的要求,保证加固质量。

4.全省抗震设防区的新建农房和村镇公共建筑全面按当地的抗震设防要求设计、施工,需改造的农房、公共建筑项目基本完成抗震加固;非抗震设防区经济条件具备的地方应考虑在农房和村镇公共建筑的设计上体现抗震安全的基本要求;全省农村民居地震安全工程建设实现科学防灾、有效减灾的目标。

5.制定和修编一系列的抗震工作管理办法和符合省情的抗震技术标准,做到抗震工作在管理上系统化、规范化;积极做好抗震科技成果的推广应用。

6.对全省的抗震设防区与非设防区实行分类指导,全省县级以上建设行政主管部门均制定了建设系统破坏性地震应急预案;全省城乡建筑工程基本具备防御6级左右地震的能力,大中城市的抗震能力达到全国中上水平,省政府提出的2020年的防震减灾目标基本实现。

三、主要任务

为保证我省“十一五”抗震防灾目标乃至远期目标的实现,要坚持以解放思想为先导,推进改革创新,加强机制和制度建设,逐步形成新的工作体系,努力开创抗震防灾工作的新局面。

在工作布局上,既要重视城市抗震防灾工作,又要在新农村建设的大形势下加强村镇抗震防灾工作。

在工作重点上,既要加强对单体工程的抗震设防管理,又要重视城镇抗震防灾规划的编制,提高城市综合防灾能力;既要重视震前的灾害防御,又要重视应急预案编制和应急演练。

在管理环节上,既要继续做好新建工程的抗震设防监管,又要强化工程全生命周期的抗震质量监管。

在管理对象上,既要重视房屋建筑,特别是大型公共建筑的抗震设防,又要强化市政基础设施的抗震设防与防灾减灾。

在工作方式上,既要将多年行之有效的管理手段规范化,又要结合当前实际及时探索适应社会主义市场经济的管理模式。

在工作内容上,既要加强法制建设,重视基础资料收集,重视新技术在抗震防灾中的应用,又要积极创造条件争取在工作经费等方面取得突破。

四、保障措施

按照国家及省政府提出的防震减灾的奋斗目标,我省在“十一五”期间乃至2020年的抗震防灾的任务十分繁重,城乡建设、工程建设的抗震设防涉及面广,必须加大依法行政的管理力度,必须采取有效措施,确保抗震防灾规划目标的全面实现。

(一)健全抗震防灾管理机制,加大依法行政管理力度

加强与健全市、县建设行政主管部门中抗震工作机构的建设,明确管理职能,加大依法行政的管理力度,推进抗震防灾各项任务的落实,充分发挥市、县建设行政主管部门抗震防灾中的作用,为实现我省抗震防灾由局部重点防御到有重点的全面防御战略转变提供各级