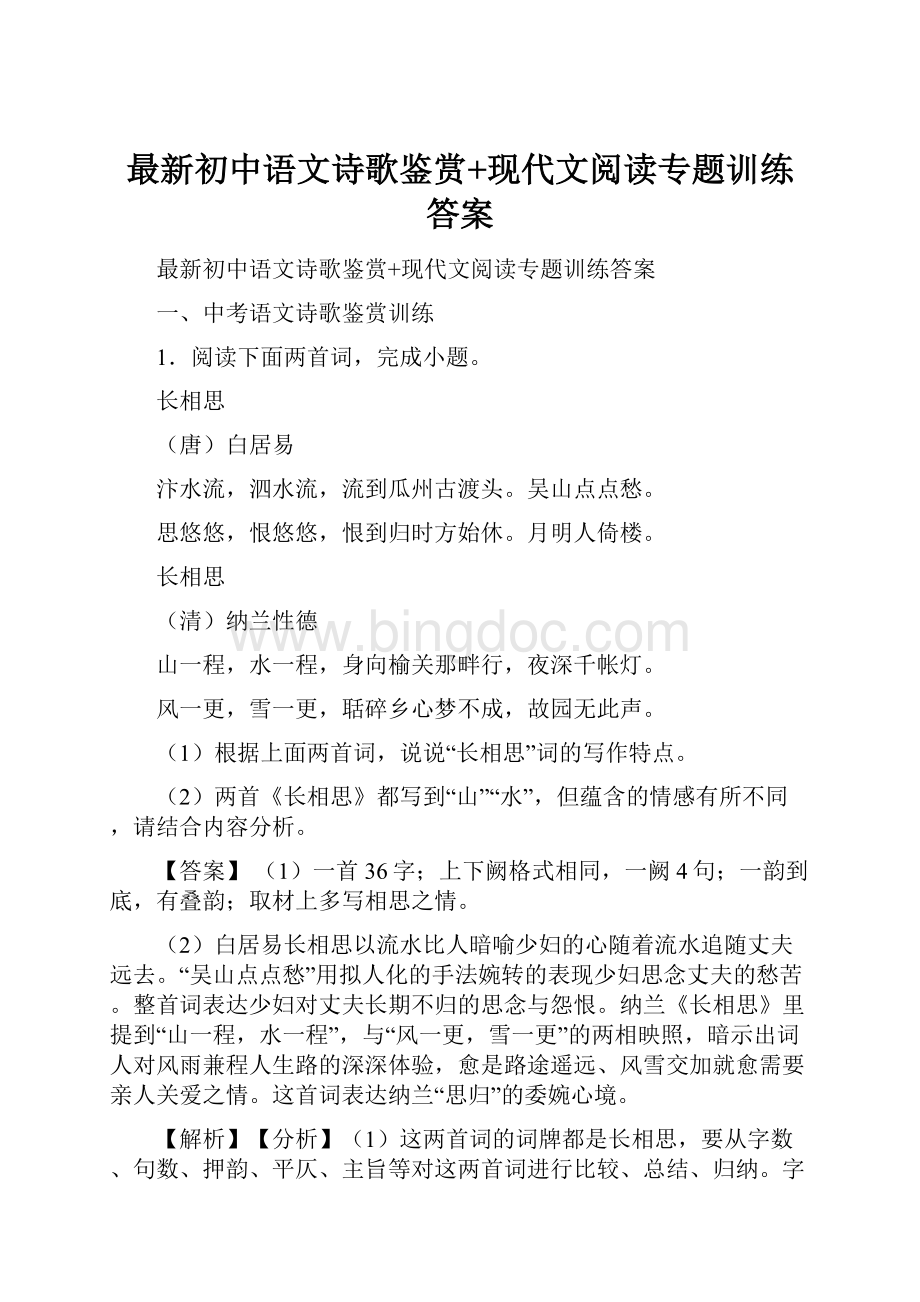

最新初中语文诗歌鉴赏+现代文阅读专题训练答案.docx

《最新初中语文诗歌鉴赏+现代文阅读专题训练答案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新初中语文诗歌鉴赏+现代文阅读专题训练答案.docx(47页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

最新初中语文诗歌鉴赏+现代文阅读专题训练答案

最新初中语文诗歌鉴赏+现代文阅读专题训练答案

一、中考语文诗歌鉴赏训练

1.阅读下面两首词,完成小题。

长相思

(唐)白居易

汴水流,泗水流,流到瓜州古渡头。

吴山点点愁。

思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休。

月明人倚楼。

长相思

(清)纳兰性德

山一程,水一程,身向榆关那畔行,夜深千帐灯。

风一更,雪一更,聒碎乡心梦不成,故园无此声。

(1)根据上面两首词,说说“长相思”词的写作特点。

(2)两首《长相思》都写到“山”“水”,但蕴含的情感有所不同,请结合内容分析。

【答案】

(1)一首36字;上下阙格式相同,一阙4句;一韵到底,有叠韵;取材上多写相思之情。

(2)白居易长相思以流水比人暗喻少妇的心随着流水追随丈夫远去。

“吴山点点愁”用拟人化的手法婉转的表现少妇思念丈夫的愁苦。

整首词表达少妇对丈夫长期不归的思念与怨恨。

纳兰《长相思》里提到“山一程,水一程”,与“风一更,雪一更”的两相映照,暗示出词人对风雨兼程人生路的深深体验,愈是路途遥远、风雪交加就愈需要亲人关爱之情。

这首词表达纳兰“思归”的委婉心境。

【解析】【分析】

(1)这两首词的词牌都是长相思,要从字数、句数、押韵、平仄、主旨等对这两首词进行比较、总结、归纳。

字数:

都是36字;句数:

上下阕各有4句话;押韵:

一韵到底;主旨:

取材上多写相思之情。

(2)白诗,从下阕“思悠悠,恨悠悠,恨到归时方始休。

月明人倚楼”可以看出这是一首闺怨词,少妇丈夫外出,随着汴水、泗水向东南行,到了遥远的地方。

少妇思念丈夫,她的心也随着流水去追随丈夫的行踪。

“吴山点点愁”用拟人化的手法,愁的不是吴山,而是少妇。

因此整首词表达少妇对丈夫长期不归的思念与怨恨。

纳兰诗,由“聒碎乡心梦不成,故园无此声”可看出这首诗表达对故园的思念,“山一程,水一程”,写出旅程的艰难曲折,遥远漫长。

词人翻山越岭,登舟涉水,一程又一程,愈走离家乡愈远。

离家越远,思乡之情越浓烈。

因此,这首词词人在写景中寄寓了思乡的情怀。

故答案为:

⑴一首36字;上下阙格式相同,一阙4句;一韵到底,有叠韵;取材上多写相思之情。

⑵白居易长相思以流水比人暗喻少妇的心随着流水追随丈夫远去。

“吴山点点愁”用拟人化的手法婉转的表现少妇思念丈夫的愁苦。

整首词表达少妇对丈夫长期不归的思念与怨恨。

纳兰《长相思》里提到“山一程,水一程”,与“风一更,雪一更”的两相映照,暗示出词人对风雨兼程人生路的深深体验,愈是路途遥远、风雪交加就愈需要亲人关爱之情。

这首词表达纳兰“思归”的委婉心境。

【点评】⑴ 本题考查对有关“词”的常识。

词牌规定了这首词的片数、句数、字数、用韵、字的平仄等,平时学习时多积累一些诗词,答题时才能得心应手。

⑵本题考查对诗人思想感情把握的能力。

把握诗中诗人的思想感情,要结合诗歌的写作背景,作者所处的时代及诗歌的具体内容来理解、分析作者的感情基调,同时,要联系诗中的景、物、意象来体会。

2.阅读下面这首诗,完成后面小题。

行路难(其一)

李白

金樽清酒斗十千,玉盘珍羞直万钱。

停杯投箸不能食,拔剑四顾心茫然。

欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。

闲来垂钓碧溪上,忽复乘舟梦日边。

行路难!

行路难!

多歧路,今安在?

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海。

(1)对这首诗的理解不恰当的一项是( )

A. 诗歌采用乐府古题“行路难”,以叙事开篇,渐而过渡到抒情。

B. 诗人面对美酒佳肴却“停杯投著”“拔剑四顾”,透露出内心的迷惘痛苦。

C. “闲来”两句连用两个历史典故。

表现诗人对乘舟垂钓悠闲生活的渴望。

D. 诗人反复感叹“行路难”,唱出了无穷忧虑、焦灼不安的心声。

(2)“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”两句表现了诗人怎样的思想感情?

【答案】

(1)C

(2)这两句话充满对现实理想的坚定信念;表现了诗人积极进取、执着追求的豪迈情怀。

【解析】【分析】

(1)C项理解不正确,诗人巧用典故“吕尚垂钓”“伊尹乘舟日边”表明自己虽然有着决意和无奈,但并没有就此消沉,想到政治上也曾经坎坷的吕尚和伊尹,他们的经历又增强了诗人的信心和信念。

(2)本题要结合字里行间和诗歌的主题来理解作者思想感情。

解答时需要读懂诗歌的内容,并且能够根据重点语句理解诗人的思想情感。

本诗表现了诗人积极进取、执着追求的豪迈情怀。

故答案为:

⑴C;

⑵这两句话充满对现实理想的坚定信念;表现了诗人积极进取、执着追求的豪迈情怀。

【点评】⑴此题考查了句意理解及作者的情感,作答时要结合全诗加以理解。

⑵本题考查体会诗歌感情的能力。

了解全诗内容,抓住关键诗句“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”来分析诗人的情感即可;要能写出表达了诗人积极乐观的人生态度即可。

3.阅读下面这首诗,回答问题。

银山碛西馆①

岑参

银山碛口风似箭,铁门关②西月如练。

双双愁泪沾马毛,飒飒胡沙③迸人面。

丈夫三十未富贵,安能终日守笔砚。

【注】①银山碛(qì)西馆:

银山碛又称银山,在今新疆吐鲁番西南,其西有吕光馆。

②铁门关:

在焉耆以西五十里。

③胡沙:

胡地的风沙。

(1)请赏析“飒飒胡沙迸人面”中“迸”一词的妙处。

(2)本诗主要运用了什么表现手法?

表达了诗人怎样的思想感情?

【答案】

(1)“迸”,原意是爆开,溅射,这里是扑打的意思,表面上表现飞沙的力度之大,实际上表现边塞风的力度之强,使“风似箭”更为具体化,十分突出地表现了边塞烈风的狂暴,从而展现了边塞的自然环境之恶劣,生活环境之艰苦。

(2)欲扬先抑(或反衬,或借景抒情)。

既反映了边塞艰苦的戎马生活,更表现了诗人建功立业的强烈愿望。

【解析】【分析】

(1)诗句“飒飒胡沙迸人面”的意思是:

飒飒飞扬的风沙扑打行人的脸面。

“迸”本是“爆开,溅射”的意思,这里是“扑打”的意思。

这句表面看似写“沙”,而实际是承第一句写“风”,具体传神地侧面写出塞外风的力度之强,表现了边塞的自然环境的恶劣,生活环境的艰苦。

并与上文的“风似箭”相照应。

(2)诗的前四句叙写了塞外的恶劣环境,末两句则借典言志,抛弃传统士人的性格气质而直逼功名的追求。

所以这首诗采用了衬托或借景抒情的写法,表达了诗人想要在艰苦的戎马生活中建功立业的强烈愿望。

据此分析作答。

故答案为:

⑴示例一:

我赞成更换,旧铜马立在闹市区不安全,而且新的外表有光泽,展现出咱们盐城新的风貌,体现出与时俱进的精神内蕴。

示例二:

我赞成修复,旧的精心修复(或修旧如旧式修复),比换新的更有纪念意义,老的铜马并不只是一个城市雕塑,而是代表着童年的回忆、曾经的故事、新四军的精神。

⑵欲扬先抑(或反衬,或借景抒情)。

既反映了边塞艰苦的戎马生活,更表现了诗人建功立业的强烈愿望。

【点评】⑴本题考查体味诗歌中遣词的分析能力。

解答时结合词语的原意和在现在语境中的含义进行内容和情感、手法等方面的分析即可。

⑵本题考查表现手法和情感的分析能力。

解答时通读全诗,在通译的基础上感受表现手法,情感则可通过题目、内容、关键词句、作者和注释等多方面来进行分析。

4.阅读下面古诗,完成后面小题。

A

B

C

过山农家

(唐)顾况

板桥人渡泉声,

茅檐日午鸡鸣。

莫嗔焙茶烟暗,

却喜晒谷天晴。

丽中游天竺灵感观音院

(宋)苏轼

蚕欲老,麦半黄,

山前山后雨浪浪!

农夫辍耒女废筐,

白衣仙人在高堂!

乡村四月

(宋)翁卷

绿遍山原白满川,

子规声里雨如烟。

乡村四月闲人少,

才了蚕桑又插田。

以上三首诗中,最能体现纪昀“刺当时之不恤民也,妙于不尽其词”这个评论的是哪一首?

请简述你选择的理由。

【答案】B;诗人在天竺灵感观音院游历,见到当地百姓遭受自然灾害,高高在上的统治者如泥塑木雕的神像一样虽受着百姓供养,却对造成夏收时节男废耕女废织的水涝灾情毫不关心。

本诗含蓄地讽刺高高在上不顾百姓死活的当权者,并对百姓深受天灾人祸的疾苦怀有深切的同情。

【解析】【分析】《雨中游天竺灵感观音院》背景:

此诗作于宋神宗熙宁五年(1072年),正是王安石大行新法的时候。

苏轼对新法取保守态度,对新法的弊端强烈不满,对官吏漠视百姓深为痛恨,对人民的生活疾苦十分关注,因而常在诗中讽世论政,希望“有补于国”。

作者在杭任职两年多,见到当地百姓一直受着水旱蝗灾的严重侵害,而高高在上的统治者如泥塑木雕的神像一样,受着百姓供养,却对造成夏收时节男废耕女废织的水涝灾情毫不关心,有感创作此诗。

这是一首纪游诗,但与一般纪游诗不同,它不是山水名胜的赞颂与刻画,而是一首反映现实、关心人民疾苦借题发挥的政治讽刺诗。

最能体现纪昀“刺当时之不恤民也,妙于不尽其词”这个评论。

故答案为:

B;诗人在天竺灵感观音院游历,见到当地百姓遭受自然灾害,高高在上的统治者如泥塑木雕的神像一样虽受着百姓供养,却对造成夏收时节男废耕女废织的水涝灾情毫不关心。

本诗含蓄地讽刺高高在上不顾百姓死活的当权者,并对百姓深受天灾人祸的疾苦怀有深切的同情。

【点评】解答此题,一是要熟读并了解诗歌内容,二是要结合重点语句深入解读诗意,体会出作者要表达的思想感情,三是平时多读,多积累,升化心智,能与作者“共鸣”。

5.阅读下面一首古诗,完成后面小题。

㶚上①秋居

马戴

㶚原风雨定,晚见雁行频。

落叶他乡树,寒灯独夜人。

空园白露滴,孤壁野僧邻。

寄卧郊扉久,何年致此身②。

【注】①㶚上:

地名,位于长安东,为作者来京城后的寄居之所。

②致此身:

以此身为国君尽力。

(1)请用自己的话描述“落叶他乡树,寒灯独夜人”的意境。

(2)诵读“空园白露滴,孤壁野僧邻”一句时,你会重读哪个字?

请说说你的理由。

(3)全诗抒发了作者哪些丰富的感情?

请简要概述。

【答案】

(1)秋夜寂静无声,只听见荒郊庭院内树叶飘落的声音,寒夜已至,独自一人被寒意包围,面对昏暗孤灯,倍感凄凉。

(2)示例一:

重读“空”字,意为“空旷,空荡",突出庭院的空寂氛围,抒发作者独处空园的孤寂愁苦之情示例二:

重读“滴”字,采用以声衬静,用露珠滴落在枯叶上的轻微响声来衬托秋夜的宁静,表达作者独处空园的孤寂愁苦之情示例三:

重读“孤”字,强调隔壁只有一个野僧作邻居,衬托作者孤身一人,只与野僧相伴的孤寂愁苦之情。

(3)羁旅漂泊的思乡思亲、久居荒郊的寂寞孤独、怀才不遇的惆怅苦闷。

【解析】【分析】

(1)本题作答要抓住“落叶”“寒灯”“夜”等意象,描绘秋夜寂静、凄凉的氛围,叙写人面对此景时寂寞孤独的心情。

(2)这首诗表达的是诗人羁旅漂泊的孤独、思亲之情,还表达诗人怀才不遇的惆怅苦闷的心情。

据此,诵读“空园白露滴,孤壁野僧邻”这一句时,可重读“空”字,抒发作者独处空园的孤寂愁苦之情;重读“滴”字,采用以声衬静,用露珠滴落在枯叶上的轻微响声来衬托秋夜的宁静,表达作者独处空园的孤寂愁苦之情;重读“孤”字,强调隔壁只有一个野僧作邻居,衬托作者孤身一人,只与野僧相伴的孤寂愁苦之情。

(3)此诗首联写灞原上空萧森的秋气,秋风秋雨已定,雁群频飞;颔联写在他乡异土见落叶时的酸楚和寒夜独处时的悲凄况味;颈联写秋夜寂静,卧听滴露,孤单无依,与僧为邻,更进一步写出孤独的心境;尾联抒发诗人的感慨,表达怀才不遇,进身渺茫的悲愤之情。

据此概括作答。

故答案为:

⑴秋夜寂静无声,只听见荒郊庭院内树叶飘落的声音,寒夜已至,独自一人被寒意包围,面对昏暗孤灯,倍感凄凉。

⑵示例一:

重读“空”字,意为“空旷,空荡",突出庭院的空寂氛围,抒发作者独处空园的孤寂愁苦之情示例二:

重读“滴”字,采用以声衬静,用露珠滴落在枯叶上的轻微响声来衬托秋夜的宁静,表达作者独处空园的孤寂愁苦之情示例三:

重读“孤”字,强调隔壁只有一个野僧作邻居,衬托作者孤身一人,只与野僧相伴的孤寂愁苦之情。

⑶羁旅漂泊的思乡思亲、久居荒郊的寂寞孤独、怀才不遇的惆怅苦闷。

【点评】⑴本题考查对诗歌意境的鉴赏能力。

考生要熟读诗歌,理解诗歌的内容和表达的情感,要抓住诗句中的意象,描绘出符合诗歌的意境。

⑵本题考查诗歌的鉴赏。

考生对诗句词语的重读音节的把握要建立在对诗句内容和情感的理解基础上。

因此要考生首先理解诗句的内容,感悟诗句蕴藏的情感,找准能体现作者情感的词语,而这些词语就是要重读的词语。

⑶本题考查对诗歌情感的鉴赏。

考生要理解诗歌的内容,了解作者的处境、时代背景、人生遭遇等等去感悟作者的情感。

6.阅读诗歌,回答问题。

冬天的池沼

——给WI

冬天的池沼,

寂寞得像老人的心——

饱历了人世的辛酸的心;

冬天的池沼,

枯干得像老人的眼——

被劳苦磨失了光辉的眼;

冬天的池沼,

荒芜得像老人的发——

像霜草般稀疏而又灰白的发;

冬天的池沼,

阴郁得像一个悲哀的老人——

佝偻在阴郁的天幕下的老人。

1940年1月11日

(选自《艾青诗选》)

(1)此诗写于1940年1月,原稿题下有注为“——给WI”据《长编》所计,1939年11月,诗人与前妻张竹如婚姻终结,而在此前的1939年6月20日艾青已经与韦嫈yīng女士结为伴侣,题注中的“WI”自然是韦嫈了。

请你根据此诗的写作时代背景和原稿下的注释,分析这首诗反映了诗人当时怎样的心情。

(2)请你仿写。

这首诗共有四节,请你模仿前三节诗的句式和意象特点,展开联想或想象,在第三节后再写一节。

(前三节与第四节是总分关系,加一节后,让前四节与后一节构成总分关系。

)

【答案】

(1)诗人看似主动的一场婚姻的终结中,却隐藏了难以言说的痛苦、辛酸。

同时国内正值抗战时期,诗人目睹国内人民的苦难,更是心有忧郁。

(2)略

【解析】【分析】

(1)结合诗歌内容分析,这首诗把冬天的池沼分别比作寂寞、心酸的老人的心,被劳苦磨失了光辉、枯干的老人的眼, 荒芜,霜草般稀疏而又灰白的老人的发,阴郁、悲哀的老人。

诗人选取这些意象表达自己痛苦、心酸、忧郁的心情,结合诗人当时经历和写作背景分析,诗人看似主动的一场婚姻的终结中,却隐藏了难以言说的痛苦、辛酸。

同时国内正值抗战时期,诗人目睹国内人民的苦难,更是心有忧郁。

(2)分析前三节诗,这三节诗句式是一样的,都是先把冬天的池沼比作什么得像老人的什么,接着在承接这个比喻进一步刻画。

仿写时注意修辞手法的运用和句式的特点。

比如冬天的池沼比作褶皱得像老人的脸, 像刀刻似的沟壑纵横的脸。

故答案为:

⑴诗人看似主动的一场婚姻的终结中,却隐藏了难以言说的痛苦、辛酸。

同时国内正值抗战时期,诗人目睹国内人民的苦难,更是心有忧郁。

⑵略

【点评】⑴本题考查理解诗人思想感情的能力。

体味诗中作者的思想感情,要在理解诗文内容的基础上,结合诗歌的写作背景、诗歌的意象来确定诗文的感情基调,从诗歌所表现的意境中去体会作者的情感。

⑵本题考查仿写诗句的能力。

仿写要注意三点,一是注意句式,二是注意修辞,三是注意字数,语意连贯。

如果给出的示例字数都相同,那么就要在字数保持相同的情况下做严格的仿写。

注意例句中的句式,我们写出来的句子字数要与例句一样多,结构也要一致。

7.阅读下面古诗,完成

(1)

(2)两小题。

秀州报本禅院乡僧文长老方丈①

(宋)苏轼

万里家山一梦中,吴音②渐已变儿童。

每逢蜀叟谈终日,便觉峨眉翠扫空。

师已忘言真有道,我除搜句③百无功。

明年采药天台去,更欲题诗满浙东④。

(选自《苏轼两浙诗选》)

【注释】①此诗为苏轼出京任杭州通判,到湖州察看堤堰,转道秀州返杭时所作。

文长老,蜀人,报本禅院方丈。

②吴音:

指江浙一带方音。

③搜句:

作诗。

④浙东:

指钱塘江以南越、婺、处、台七州。

(1)诗人离开家乡已经很久了,诗中最直接体现这个意思的一句是________。

(2)第三、四联表达了诗人怎样的情感?

【答案】

(1)吴音渐已变儿童

(2)表达了诗人对文长老淡泊、安闲生活的羡慕,自己除了作诗之外一事无成的无奈,遍赏浙东山水寄托诗情的愿望。

【解析】【分析】

(1)首联中,家山即家乡。

变儿童:

指诗人在秀州(今浙江嘉兴)呆得久了,习用当地的吴语,都快变掉儿时的乡音了。

通过理解可知,诗中直接体现诗人离家很久的诗句是:

吴音渐已变儿童。

(2)结合这两联内容分析、理解诗人的感情,“每逢蜀叟谈终日,便觉峨眉翠扫空。

”抒写对文长老淡泊、安闲生活的羡慕之情;“师已忘言真有道,我除搜句百无功。

”写自己一事无成,只会写诗的无奈;“明年采药天台去,更欲题诗满浙东。

”表达自己遍赏浙东山水寄托诗情的愿望。

据此答题意对即可。

故答案为:

⑴吴音渐已变儿童

⑵表达了诗人对文长老淡泊、安闲生活的羡慕,自己除了作诗之外一事无成的无奈,遍赏浙东山水寄托诗情的愿望。

【点评】⑴该题考查学生对诗歌内容的理解和分析能力。

该题型做题前要整体感知读懂诗歌,根据诗歌的注解,所选意象以及诗歌的情感语句即可把握诗歌主旨情感。

⑵此题考查学生对思想感情的理解能力。

理解诗句所表达的情感,一是间接的从诗中所描写的景物特点上揣摩,理解诗人心境和情绪,二是抓住诗中诗人直接表达情感的句子理解,三是结合诗歌的写作背景理解。

8.阅读下面两首古诗,完成小题。

月夜忆舍弟

(唐)杜甫

戍鼓断人行,边秋一雁声。

露从今夜白,月是故乡明。

有弟皆分散,无家问死生。

寄书长不达,况乃未休兵。

宿王昌龄隐居

(唐)常建

清溪深不测,隐处唯孤云。

松际露微月,清光犹为君。

茅亭宿花影,药院滋苔纹。

余亦谢时去,西山鸾鹤群。

(1)《月夜忆舍弟》和《宿王昌龄隐居》通过描写景物分别营造出怎样的意境?

(2)《月夜忆舍弟》和《宿王昌龄隐居》都借助“月”表达情感,但抒发的情感却各有不同,请简要分析。

【答案】

(1)《月夜忆舍弟》通过描写景物营造出悲凉(凄切)的意境,《宿王昌龄隐居》通过描写景物营造出清幽的意境。

(2)《月夜忆舍弟》借月表达了对因战争离散的家人的思念和担忧;《宿王昌龄隐居》中“松际露微月,清光犹为君”描写“微月”的“清光”照耀友人的隐居地,表达了对友人的思念。

【解析】【分析】

(1)首先描绘了一幅边塞秋天的图景:

“戍鼓断人行,边秋一雁声。

”路断行人,写出所见;戍鼓雁声,写出所闻。

耳目所及皆是一片凄凉景象。

沉重单调的更鼓和天边孤雁的叫声不仅没有带来一丝活气,反而使本来就荒凉不堪的边塞显得更加冷落沉寂。

“断人行”点明社会环境,说明战事仍然频繁、激烈,道路为之阻隔。

两句诗渲染了浓重悲凉的气氛。

“露从今夜白”,既写景,也点明时令。

那是在白露节的夜晚,清露盈盈,令人顿生寒意。

闻戍鼓,听雁声,见寒露等景物营造出悲凉的意境。

《宿王昌龄隐居》夜宿茅屋是孤独的,而抬眼看见窗外屋边有花影映来,也别具情意。

到院里散步,看见王昌龄莳养的药草长得很好。

因为久无人来,路面长出青苔,所以茂盛的药草却滋养了青苔。

营造出清幽的意境。

(2)《月夜忆舍弟》月光常会引人遐想,更容易勾起思乡之念。

诗人今遭逢离乱,又在这清冷的月夜,更是别有一番滋味在心头。

在他的绵绵愁思中夹杂着生离死别的焦虑不安,语气也分外沉痛。

“有弟皆分散,无家问死生”,上句说弟兄离散,天各一方;下句说家已不存,生死难卜,写得伤心折肠,感人至深。

这两句诗也概括了安史之乱中人民饱经忧患丧乱的普遍遭遇。

《宿王昌龄隐居》“松际露微月,清光犹为君”举头望见松树梢头,明月升起,清光照来,格外有情,而无心可猜。

想来明月不知今夜主人不在,换了客人,依然多情来伴,故云“犹为君”,“君”指王昌龄。

表达了对友人的思念。

故答案为:

⑴《月夜忆舍弟》通过描写景物营造出悲凉(凄切)的意境,《宿王昌龄隐居》通过描写景物营造出清幽的意境;

⑵《月夜忆舍弟》借月表达了对因战争离散的家人的思念和担忧;《宿王昌龄隐居》中“松际露微月,清光犹为君”描写“微月”的“清光”照耀友人的隐居地,表达了对友人的思念。

【点评】⑴本题考查诗句的赏析。

注意通读全文,把握句意,体会运用的写作方法或修辞手法,把握写出的内容,体会抒发的感情;

⑵本题考查学生对作者感情的理解与掌握,此类题目的答题方法如下:

先要通读全诗,从全诗中找到可以表现出作者感情的词,如果没有找到,就分析诗可词中的画面,看这画面中是否蕴含着作者的感情。

9.阅读下面的一首词,回答问题。

水调歌头

(宋)苏轼

丙辰中秋,欢饮达旦,大醉,作此篇,兼怀子由。

明月几时有?

把酒问青天。

不知天上宫阔,今夕是何年。

我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。

起舞弄清影,何似在人间。

转朱阔,低绮户,照无眠。

不应有恨,何事长向别时圆?

人有悲欢离合,月有阴睛圆缺,此事古难全。

但愿人长久,千里共婵娟。

(1)请赏析“起舞弄清影”中“清影”一词的表达效果。

(2)谈谈你对“人有悲欢离合,月有阴睛圆缺,此事古难全”的理解。

【答案】

(1)“清影”意为清冷的影子,营造出孤独、寂寞、凄清的氛围,表现了词人的孤独、苦闷。

(2)人世的悲和欢、聚和散犹如这月亮的阴晴圆缺,非人力所能为。

既然这样,就不必再慨叹和悲伤了。

【解析】【分析】

(1)“清影”,是指月光之下自己清朗的身影。

“起舞弄清影”,是与自己的清影为伴,一起舞蹈嬉戏的意思”。

与其飞往高寒的月宫,还不如留在人间,在月光下起舞,最起码还可以与自己清影为伴。

这首词从幻想上天写起,写到这里又回到热爱人间的感情上来。

从“我欲”到“又恐”至“何似”的心理转折开阖中,展示了苏轼情感的波澜起伏。

他终于从幻觉回到现实,在出世与入世的矛盾纠葛中,入世思想最终占了上风。

“何似在人间”是毫无疑问的肯定,雄健的笔力显示了情感的强烈。

(2)本题考查对诗句的理解。

人固然有悲欢离合,月也有阴晴圆缺。

她有被乌云遮住的时候,有亏损残缺的时候,她也有她的遗憾,自古以来世上就难有十全十美的事。

这三句从人到月、从古到今做了高度的概括。

从语气上,好像是代明月回答前面的提问;从结构上,又是推开一层,从人、月对立过渡到人、月融合。

为月亮开脱,实质上还是为了强调对人事的达观,同时寄托对未来的希望。

因为,月有圆时,人也有相聚之时。

很有哲理意味。

【点评】⑴本题考查诗歌炼字赏析。

首先在诗文中要找到该炼字,炼字一般为动词、形容词或特殊词(如叠词、拟声词、表颜色的词等).炼字赏析常见答题格式:

字在诗句中的意思是…,作用是…,它运用了…的修辞(或化静为动,或化抽象为具体,或化虚为实)写出了…的景象,表达了诗人…的思想感情;

⑵本题考查学生对诗歌内容的理解与掌握。

作答此类题目,一定要认真阅读诗作,正确理解其意思,然后结合题目的要求作答。

10.阅读诗歌,回答问题。

临江仙·探梅

辛弃疾

老去惜花心已懒,爱梅犹绕江村。

一枝先破玉溪春。

更无花态度,全是雪精神。

剩①向空山餐秀色,为渠②著句清新。

竹根③流水带溪云。

醉中浑不记,归路月黄昏。

【注】①剩:

更,再。

②渠:

它。

③竹根:

指竹林脚下。

(1)请结合语境,赏析“一枝先破玉溪春”中“破”字的妙处。

(2)下面对诗歌分析不正确的一项是( )

A. “探梅”,寻访梅花。

“探”字有一种前往慰问看望老友的情感融于其中。

B. 诗人首句用老去不再怜惜春花,之后再推出犹爱梅,突出了梅在自己心中的分量。

C. “更无花态度,全是雪精神”是梅的精神写照,也是诗人想要表达的主题。

D. 全词表现了诗人寄情山水排遣抑郁以及抱负不能施展无比忧愤、痛心的情感。

【答案】

(1)“破”,点破的意思,一枝早绽的梅花点破玉溪的春天。

这里化静为动,生动形象地写出了梅花初绽的盎然生机,表达了词人对梅花的赞美之情。

(2)D

【解析】【分析】

(1)结合诗歌内容分析,诗人已经有些年迈,有心爱惜花,可心已懒散,却独喜欢那江村边围绕的梅花。

一枝花点破玉溪的春天。

梅花没有一般的春花鲜艳娇嫩的样子,呈现在人们面前的全是傲雪耐寒的神韵。

“破”,是点破的意思,梅花一枝斜出,打破了春色闭锁的局面,透露了春之消息。

这里化静为动,生动形象地写出了梅花初绽的盎然生机,表达了词人对梅花的赞美之情。

(