第三部分专题一考点二 环境类题.docx

《第三部分专题一考点二 环境类题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《第三部分专题一考点二 环境类题.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

第三部分专题一考点二环境类题

考点二 环境类题

小说所塑造的人物形象和所构设的故事情节,总是出现于一定的时空位置,这就是小说的环境。

小说中的环境描写包括社会环境描写和自然环境描写。

社会环境,是指人物活动、事件发生、情节展开的社会背景、历史条件、地方的风土人情、时代风貌、社会关系、政治、经济等,主要是交代人物的生存环境、社会关系等。

它包括范围很广,小至房间住所、一街一巷,大至城区地区。

它涉及内容很多,可以是室内的布局、陈设,住宅内外装饰布置,以及当地风土人情等。

自然环境包括人物活动的时间、地点、季节、天气、景物等。

环境作为小说三要素之一,是小说阅读的重要考点之一。

在考查时,又往往以自然环境作为重点,命题的重心有三:

一是环境描写的特点,二是环境描写的手法,三是环境描写的作用。

这三个命题重心往往以两种形式呈现:

一是描写手法和作用相结合,二是描写的环境特点和作用相结合。

题型一 概括环境特点

概括环境特点是高考考查小说景物描写的最常见题型,主要考查赏析小说景物的能力。

人物在一定的环境中生存活动,事件也在一定的环境里发展,弄清小说中环境描写的特点对准确理解作品思想内容,提高考生的阅读能力有很大的作用。

但是要区分社会环境和自然环境。

解答此类题目需要:

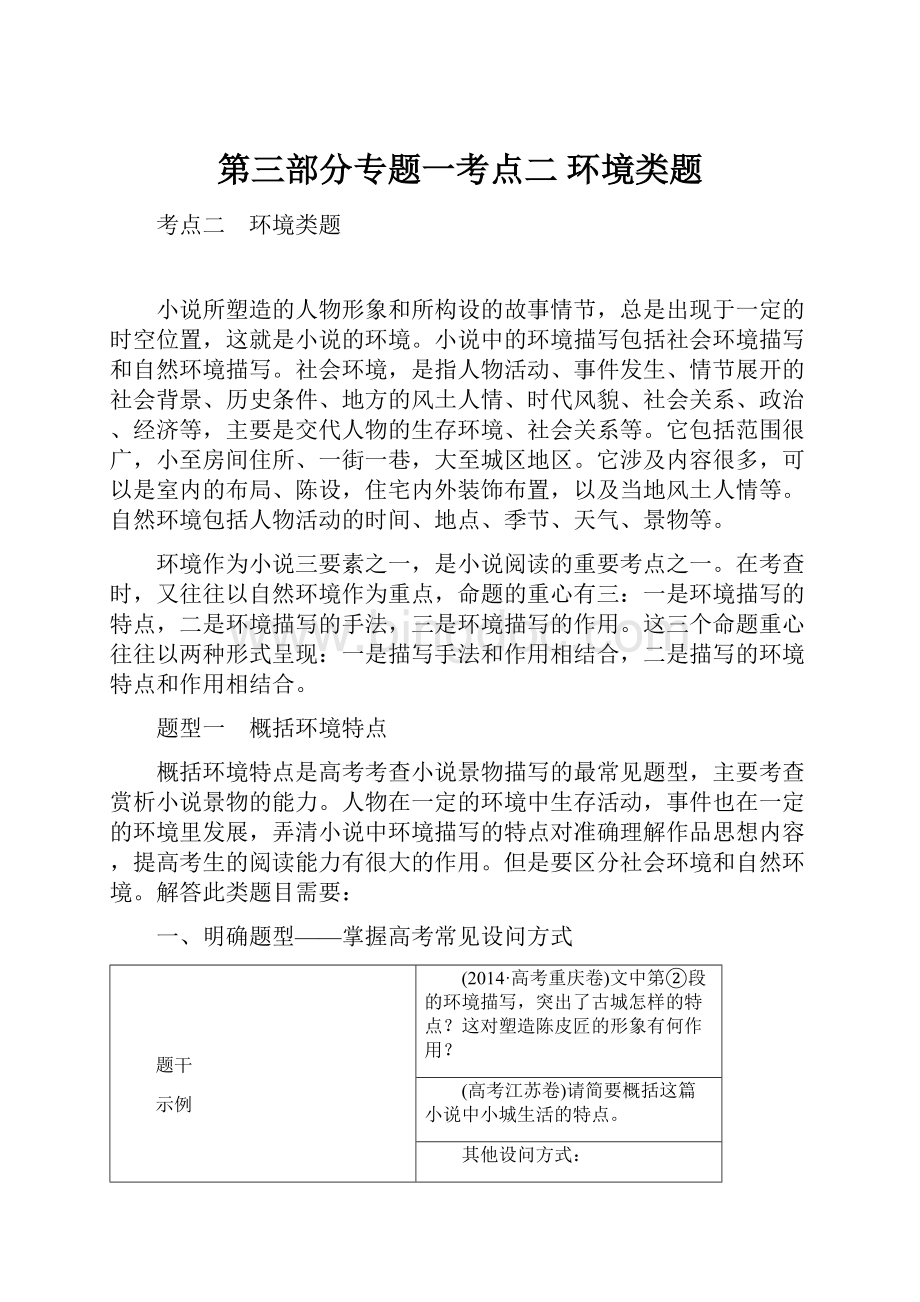

一、明确题型——掌握高考常见设问方式

题干

示例

(2014·高考重庆卷)文中第②段的环境描写,突出了古城怎样的特点?

这对塑造陈皮匠的形象有何作用?

(高考江苏卷)请简要概括这篇小说中小城生活的特点。

其他设问方式:

(1)概括某某段所写景物的特点并分析。

(2)小说中几次写到某一景物,请概括分析。

(3)找出文中描写环境的句子,分析其特点。

(4)某一社会环境具有怎样的特点?

明辨

题型

(1)题干中有“环境”“景物”“生活”等字样;

(2)题干中有“特点”“特征”等字样

二、掌握技巧——找到解题钥匙

概括环境特点类题目四步走

根据题干要求,分清环境描写的种类,是自然环境还是社会环境。

找出环境描写的句段。

自然环境语句很好找,在找社会环境语句时需要关注人物活动的场所、人物与人物之间的关系、人物的身份、人物的对话、情节发展过程以及写作时间等。

根据环境描写句段,抓住景物特征,从形、声、色等方面调动视觉、听觉、嗅觉等多种感官来感知景物特点;同时,在感知时重新组合画面并在脑海中再现画面,想象、品味画面的整体特色。

用几个形容词(多为自然环境)或名词(多为社会环境)概括环境的特点。

[考题印证]

阅读下面的作品,完成题目。

邮差先生

师 陀

邮差先生走到街上来,手里拿着一大把信。

在这小城里,他兼任邮务员、售票员,仍有许多剩余时间,就戴上老花眼镜,埋头在公案上剪裁花样。

当邮件来到的时候,他站起来,念着将它们拣好,小心地扎成一束。

“这一封真远!

”碰巧瞥见从云南或甘肃寄来的信,他便忍不住在心里叹息。

他从来没有想到过比这更远的地方。

其实他自己也弄不清云南和甘肃的方位——谁教它们处在那么远,远到使人一生也不想去吃它们的小米饭或大头菜呢?

现在,邮差先生手里拿着各种各样的信,从甘肃和云南来的邮件毕竟很少,最多的还是学生写给家长们的。

“又来催饷了,”他心里说,“足够老头子忙三四天!

”

他在空旷少人的街上走着,如果碰见母猪带领着小猪,便从旁边绕过去。

小城的阳光晒着他花白了的头,晒着他穿皂布马褂的背,尘土从脚下飞起,落到他的白布袜子上,他的扎腿带上。

在小城里,他用不着穿号衣。

一个学生的家长又将向他诉苦:

“毕业,毕我的业!

”他将听到他听过无数次的,一个老人对于他的爱子所发的充满善意的怨言,他于是笑了。

这些写信的人自然并不全认识他,甚至没有一个会想起他,但这没有关系,他知道他们,他们每换一回地址他都知道。

邮差先生敲门。

门要是虚掩着,他走进去。

“家里有人吗?

”他在过道里大声喊。

他有时候要等好久。

最后从里头走出一位老太太,她的女婿在外地做生意,再不然,她的儿子在外边当兵。

她出来得很仓促,两只手湿淋淋的,分明刚才还在做事。

“干什么的?

”老太太问。

邮差先生告诉她:

“有一封信,挂号信,得盖图章。

”

老太太没有图章。

“那你打个铺保,晚半天到局子里来领。

这里头也许有钱。

”

“有多少?

”

“我说也许有,不一定有。

”

你能怎么办呢?

对于这个好老太太。

邮差先生费了半天唇舌,终于又走到街上来了。

小城的阳光照在他的花白头顶上,他的模样既尊贵又从容,并有一种特别风韵,看见他你会当他是趁便出来散步的。

说实话,他又何必紧张,手里的信反正总有时间送到,又没有另外的什么事等候着他。

虽然有时候他是这样抱歉,因他为小城送来——不,这种事是很少有的,但愿它不常有。

“送信的,有我的信吗?

”正走间,一个爱开玩笑的小子忽然拦住他的去路。

“你的信吗?

”邮差先生笑了,“你的信还没有来,这会儿正在路上睡觉呢。

”

邮差先生拿着信,顺着街道走下去,没有一辆车子阻碍他,没有一种声音教他分心。

阳光充足地照到街道上、屋脊上和墙壁上,整个小城都在寂静的光耀中。

他身上要出汗,他心里——假使不为尊重自己的一把年纪跟好胡子,他真想大声哼唱小曲。

为此,他深深赞叹:

这个小城的天气多好!

一九四二年二月

请简要概括这篇小说中小城生活的特点。

答:

解析:

本题通过概括小城生活的特点来考查对作品结构及主题的把握。

小说写了如下内容:

邮差先生平静的工作状态,邮差先生对远方来信的感叹,邮差先生与学生家长的友好关系,邮差先生给一位老太太送信时费劲而亲切的对话,邮差先生对递送坏消息的歉意及忌讳,邮差先生跟一个小子的友好玩笑,邮差先生对小城生活的满意及其恬淡的心境。

邮差先生工作的闲暇、与老太太的对话及其心理活动,字里行间透露出舒缓的节奏。

答案:

平静、恬淡,人际关系友善,生活节奏舒缓。

题型二 分析环境描写的手法

环境描写的手法是指作者在交代环境时运用的各种描写技巧。

包括修辞、描写角度、描写方法等。

一、明确题型——掌握高考常见设问方式

题干

示例

(2015·高考湖南卷)分析文中画波浪线段

落景物描写手法。

(高考安徽卷)从修辞手法的角度,对文中

画线句子的景物描写进行赏析。

其他设问方式:

(1)小说中某段景物在描写上有何特点?

(2)从写景顺序及写景技法角度赏析某某

段。

(3)某某句是运用什么修辞手法写景的?

明辨

题型

(1)题干中有“写景”“景物描写”等字样;

(2)题干中有“写景特色”“表现特色”“手法”“技法”等字样

二、掌握技巧——找到解题钥匙

环境描写手法类题目四步走

审读题干,明确考向

通过题干中的关键词,要明确考查的是描写手法,还是写景的修辞手法。

根据考向,思考答题角度

这就需要掌握环境描写常见的手法:

(1)从描写技巧角度看,有:

①细节描写、场面描写、白描(粗笔勾勒、突出特征)与细描(精雕细刻、浓墨重彩);②动静结合,虚实结合,正侧结合,点面结合,色彩的渲染、衬托;③借助比喻、拟人等修辞方法来描写。

(2)从写景角度看,有:

①感觉角度——视觉、听觉、味觉、嗅觉等;②观察角度——定点观察、移步换景;③写景顺序——远近结合、高低结合、外内结合等;④抓住特征,进行形、声、色等方面的描写。

根据题干要求,判定方法并结合文本判断分析

运用模板,规范作答

答案一般采用如下模式:

景物描写的手法+景物描写的特点+景物描写的作用。

[考题印证]

(2015·高考湖南卷)《童年随之而去(节选)》(文本见本专题考点一【例1】)分析文中画波浪线段落景物描写手法。

答:

解析:

本题考查对景物描写手法的赏析。

“碧波像大匹软缎”是明喻,形象生动地写出了碧波的舒展柔软;橹声欸乃,船头水声,断续语声,声音多而杂,正是这行船中的琐碎细小之声反衬出周围环境的“异样地宁适”,以动衬静,动静相宜。

同时,综合运用多种感官写景,橹声、水声、人语声是从听觉角度写景,风“又暖又凉”是从触觉角度写景,碧波、山色苍翠、水中倒影鲜活闪袅是从视觉角度写景,听觉、触觉、视觉相结合,有声有色,形象具体可感,使人如身临其境。

答案:

①运用比喻(碧波像大匹软缎)、反衬(橹声、水声、人语声反衬“异样地宁适”)等手法描写景物,形象生动,动静相宜。

②从听觉(橹声、水声)、触觉(风“又暖又凉”)、视觉(碧波、山色苍翠、水里的倒影鲜活闪袅)描写景物,有声有色,使人如身临其境。

题型三 赏析环境描写的作用

小说中的环境描写,有时是为了用看似无心之笔推动故事情节发展;有时是为了烘云托月,塑造人物形象;有时是映射或暗示主旨。

它是小说中不可或缺的组成部分。

因此,备受高考命题者的青睐。

当然,自然环境描写的作用和社会环境描写的作用是不同的。

一、明确题型——掌握高考常见设问方式

题干

示例

(2013·高考山东卷)请简要分析小说最后一段景物描写的作用。

(高考江苏卷)请探究文中自然景物叙写的深刻寓意,以及对表现人物的作用。

其他设问方式:

(1)阅读文中画线部分的景物描写,请说明作者的描写意图。

(2)概括××段所写景物的特点并简析其作用。

(3)请指出小说开头画线部分景物描写的主要作用。

明辨

题型

题干中有“写景意图”“景物描写作用”“环境作用”“写景意义”等字样

二、掌握技巧——找到解题钥匙

环境描写作用类题目三步走

1.自然环境描写作用题三步走

找出自然环境描写的具体语句,分析环境的特点。

因为环境的特点与作者写此环境的作用是一致的。

明确分析自然环境描写作用的思维角度。

分析自然环境描写的作用可以从人物、情节、主题以及环境本身等多个角度去考虑。

具体地讲,自然环境描写通常有以下几方面的作用:

(1)环境方面:

①交代故事发生的时间或地点;②暗示社会环境,如背景、习俗、思想观念以及人与人之间的关系等;③渲染气氛,奠定基调。

(2)人物方面:

①烘托心情;②表现身份、地位、性格等;③暗示命运。

(3)情节方面:

①暗示或推动情节的发展;②为后面情节的发展做铺垫或制造悬念;③作为情节发展的线索;④与标题相呼应,诠释了标题的内涵;⑤开头的环境描写,引出下文……的内容(为下文……做铺垫),与结尾相呼应;结尾的环境描写,与上文……内容相呼应,结构完整。

(4)主题方面:

①揭示主题;②深化主旨。

组织语言,规范作答。

模板一:

①环境本身(交代……时间,交代……背景,营造……氛围,渲染……气氛)→②情节(推动、暗示、铺垫)→③人物(烘托、映衬)→④主题(表达、寄托、暗示、揭示)。

模板二:

××具体描写了……景色,营造(创设)了一种……气氛;渲染(定下)了……的抒情基调;烘托了人……的思想感情;为下文……的情节展开做了铺垫,推动……的情节发展。

2.社会环境描写作用题三步走

找出具体体现社会环境的语句,分析环境的特点。

明确分析社会环境作用的思维角度:

(1)交代人物活动及其成长的时代背景,揭示了各种复杂的社会关系。

(2)交代人物身份,表现人物性格;或影响或决定人物性格。

(3)揭示社会本质特征,揭示主题。

组织语言,规范作答。

模板:

①突出(烘托、描写、交代)了……,为……活动提供了背景,与……(情节)形成对比。

②烘托(衬托、映衬)了……(思想品质、精神世界),有助于塑造……的形象。

③触发……思想(情感)转变,推动了情节的发展。

[考题印证]

(2013·高考山东卷)阅读下面的文字,完成题目。

活 着

余 华

我遇到那位名叫福贵的老人时,夏季刚刚来到。

那天午后,我走到了一棵有着茂盛叶子的树下,看到近旁田里一个老人和一头老牛。

这位老人后来和我一起坐在了那棵茂盛的树下,在那个充满阳光的下午,他向我讲述了自己:

这辈子想起来也是很快就过去了,过得平平常常,我爹指望我光耀祖宗,他算是看错人了。

我啊,年轻时靠着祖上留下的钱风光了一阵子,往后就越过越落魄了,可寿命长,我家里五口人一个挨着一个死去,我还活着。

孙子死后的第二年,看看自己还得活几年,我觉得牛还是要买的。

牛是半个人,它能替我干活,闲下来时我也有个伴,心里闷了就和它说说话。

牵着它去水边吃草,就跟拉着个孩子似的。

买牛那天,我把钱揣在怀里走着去新丰,那里有个很大的牛市场。

路过邻近一个村庄时,看到晒场上有一群人,走过去看看,就看到了这头牛,它趴在地上,歪着脑袋吧哒吧哒掉眼泪,旁边一个赤膊男人蹲在地上霍霍地磨着牛刀,围着的人在说牛刀从什么地方刺进去最好。

我看到这头老牛哭得那么伤心,心里怪难受的。

想想做牛真是可怜。

累死累活替人干了一辈子,老了,力气小了,就要被人宰了吃掉。

我不忍心看它被宰掉,便离开晒场继续往新丰去。

走着走着心里总放不下这头牛,它知道自己要死了,脑袋底下都有一摊眼泪了。

我越走心里越是定不下来,后来一想,干脆把它买下来。

我赶紧往回走,走到晒场那里,他们已经绑住了牛脚,我挤上去对那个磨刀的男人说:

“行行好,把这头牛卖给我吧。

”

赤膊男人手指试着刀锋,看了我好一会才问:

“你说什么?

”我说:

“我要买这牛。

”

他咧开嘴嘻嘻笑了,旁边的人也哄地笑起来。

我从怀里抽出钱放到他手里,说:

“你数一数。

”赤膊男人马上傻了,他把我看了又看,还搔搔脖子,问我:

“你当真要买?

”

我什么话也不去说,蹲下把牛脚上的绳子解了,站起来后拍拍牛的脑袋。

这牛还真聪明,知道自己不死了,一下子站起来,也不掉眼泪了。

我拉住缰绳对那个男人说:

“你数数钱。

”

那人把钱举到眼前像是看看有多厚,看完他说:

“不数了,你拉走吧。

”

我便拉着牛走去,他们在后面乱哄哄地笑,我听到那个男人说:

“今天合算,今天合算。

”

牛是通人性的,我拉着它往回走时,它知道是我救了它的命,身体老往我身上靠,亲热得很。

我对它说:

“你呀,先别这么高兴,我拉你回去是要你干活,不是把你当爹来养着的。

”

我拉着牛回到村里,村里人全围上来看热闹,他们都说我老糊涂了,买了这么一头老牛回来,有个人说:

“福贵,我看它年纪比你爹还大。

”

会看牛的告诉我,说它最多只能活两年三年的,我想两三年足够了,我自己恐怕还活不到这么久。

谁知道我们都活到了今天,村里人又惊又奇,就是前两天,还有人说我们是“两个老不死”。

牛到了家,也是我家里的成员了,该给它取个名字,想来想去还是觉得叫它福贵好。

定下来叫它福贵,我左看右看都觉得它像我,心里美滋滋的,后来村里人也开始说像,我嘿嘿笑。

福贵是好样的,有时候嘛,也要偷偷懒,可人也常常偷懒,就不要说是牛了。

我知道什么时候该让它干活,什么时候该让它歇一歇。

只要我累了,我知道它也累了,就让它歇一会,我歇得来精神了,那它也该干活了。

老人说着站了起来,拍拍屁股上的尘土,向池塘旁的老牛喊了一声,那牛就走到老人身旁低下了头,老人把犁扛到肩上,拉着牛的缰绳慢慢走去。

两个福贵的脚上都沾满了泥,走去时都微微晃动着身体。

老人和牛渐渐远去,我听到老人粗哑的令人感动的嗓音从远处传来,他的歌声在空旷的傍晚像风一样飘扬。

炊烟在农舍的屋顶袅袅升起,在霞光四射的空中分散后消隐了。

女人吆喝孩子的声音此起彼伏,一个男人挑着粪桶从我跟前走过,扁担吱呀吱呀一路响了过去。

慢慢地,田野趋向了宁静,四周出现了模糊,霞光逐渐退去。

(节选自余华《活着》,有删改)

请简要分析小说最后一段景物描写的作用。

答:

解析:

本题考查赏析环境描写的作用。

分析某一处环境描写的作用,要注意从内容和结构两个方面回答:

从内容上,①“炊烟袅袅”,“霞光”由“四射”到“逐渐退去”,“田野宁静”等自然环境,及女人的吆喝声、男人扁担的吱呀声,融合成了老人乡间生活的环境,写出了乡间生活的特点(风貌);②这是“我”听了老人的故事后的一段景物描写,也是小说的结尾,其中蕴含着“我”对老人坚强活着的一些感慨,深化了小说的主题,也使表达更为含蓄。

从结构上,结尾段“霞光”“逐渐退去”与开头“充满阳光的下午”照应,使文章结构完整。

答案:

①点出了老人的乡间生活环境;②透露出乡间的生活都顺应着自然的规律;③以此结尾,深化主题,增添了小说的意味;④照应开头,使文章结构完整。

(2014·高考重庆卷)阅读下文,完成题目。

东坛井的陈皮匠

何 晓

①一个地方只要历史长了,就会产生些离奇的故事。

②古城就是这样一个地方。

当你花费了比去欧洲还要多的时间,从大城市曲里拐弯地来到这里时,疲惫的身心会猛然因眼前远离现代文明的古奥而震颤:

唐宋格局、明清街院,这化石一样的小城里,似乎每一扇刻着秦琼尉迟恭的老木门后面,都有一个传承了五千年的大家族在繁衍生息……而每一个迎面过来的人,他穿得越是普通,你越是不敢小瞧他,因为他的身上自然地洋溢着只有在这样的古城里生长的人才有的恬静和自信,哪怕他只是一个绱鞋掌钉的小皮匠。

③沿袭着“食不过午”老规矩的,似乎只有传统小吃。

但古城里曾经严格遵守另一种做生意“时不过午”老规矩的,却还有一个人,那就是东坛井的陈皮匠。

④东坛井是一条老街,街头有一口叫东坛井的千年老井。

老井现在是文物,周围砌了台子,被重点保护了。

陈皮匠的家就是陈家大院子,在老井东边,大院有两套天井一个后花园,一栋小巧的绣楼,后面一套天井是皮匠的藏书室。

陈家大院子的正门在与街面丁对着的巷子里,除了家人进出,平时总关着。

隔了街道,皮匠的摊子在老井西面的醋吧街沿上。

皮匠从十九岁开始就在那里摆摊,没人说他不能在那里摆摊,他是这条街上最正宗的土著。

⑤皮匠的手艺好,补的鞋既巴适又牢实。

了解他的人都说:

可惜哟,一个老高中生,灵巧得能绣花,随便做啥也能成气候嘛,去当皮匠。

皮匠才不这样想,他悠闲自在地守在摊子上,不管生意好坏,中午十二点都要准时收摊。

他上午挣了多少钱,下午就要买多少钱的书。

古城收售旧书和收藏旧书的人,都认得他,晓得他在意哪一类书,只要看到他来了,立马抱一摞出来任他选。

钱不够,也没关系,第二天拿来就是了。

古城的人都爱老书,或者自己读,或者倒来倒去当古董卖。

⑥晚上,皮匠一般都待在他的藏书室里。

至于他在里面干些啥,皮匠娘子从不过问。

要休息的时候,只是在外面喊:

老汉,等你哈。

皮匠听了,先咳嗽一声,然后才出来。

⑦皮匠的生活一直都像这样,很平静。

古城其他人的生活也很平静——直到上个月皮匠的女儿回来。

⑧女儿是在上飞机的时候才打电话说要回来的。

黄昏时,女儿回来了,后面还跟了一个干巴老头。

女儿一进屋就介绍说:

这是我的导师,历史学家牟汉达教授。

爸爸,老教授想看看我们的族谱。

⑨皮匠一听来人是历史专家,心里就已经有数了。

第二天,皮匠和女儿陪着教授在藏书室里整整待了六个小时。

这六个小时里,从《续〈资治通鉴〉长编》《宋人轶事汇编》《宋史选举志》到《南充史志》《保宁府志》《将相堂记》《重修三陈书院记》《陈氏家谱》……教授一直在翻书,皮匠女儿一直在拍照,皮匠一直在回答教授的提问。

⑩他们终于从藏书室里出来时,教授说:

你已经有了我想有的一切。

⑪皮匠回应说:

我这一辈子,就等这一天哩。

⑫数月后,一篇学术论文震惊了整个历史学界:

《南宋三陈故里之重考》。

而同时被震惊的还有古城的官员、文人和实业家:

那么著名的历史人物原来是古城人啊!

于是,古城迅速掀起了一股宣传、发现、挖掘的热浪,无限的商机突然摆在了眼前,安静的古城人一下子变得疯狂了!

一批又一批的游客被导游带来参观陈家大院,一批又一批的说客拥来劝皮匠合伙开发陈家大院……皮匠想:

这东坛井陈家大院的大门,怕是再也关不上了。

⑬收到女儿寄回的报纸、杂志,皮匠认认真真地把老教授的论文和与论文相关的评论文章,读了一遍又一遍。

然后他歇了十多天业,把家里的藏书整理出来,重新造册,一一核对之后,全部送给了牟汉达教授。

⑭从此,陈皮匠和古城的其他皮匠一样,下午也要补鞋了。

(有删改)

文中第②段的环境描写,突出了古城怎样的特点?

这对塑造陈皮匠的形象有何作用?

答:

解析:

本题考查环境描写的作用。

本题包括两个问题,实际上是一个问题,都是在讨论环境描写的作用。

分析环境描写的作用,可抓住一些关键字眼进行分析。

“远离现代文明的”“古奥”“唐宋格局”“明清街院”“五千年的大家族”“自然地洋溢着”,这些词句中所表现出来的正是中国五千年的文化传统和丰厚的历史底蕴。

写这些自然是为塑造陈皮匠这个人物形象服务,也为陈皮匠的活动提供一个环境依据,为表现文章的主题服务。

答案:

(1)突出了古城鲜明的中国传统文化色彩和丰厚的历史底蕴。

(2)为陈皮匠鲜明的性格特征的形成,提供了环境依据。

温馨提示

注意审题:

1.审清所给文字的类别:

是自然环境还是社会环境或者兼而有之,它决定了答题的基本走向。

2.审清所给文字及所在位置,尤其要把散见的写景文字找足找全。

3.审清问法:

问的是景物特点还是景物作用。

尤其区别好“景物特点”与“景物描写特点”的答题方向。

注意“环境特点”和“环境描写特点”的不同,“环境描写特点”是要答描写技巧的。

另外,环境这一考点,单一题型很少,往往是概括特点并阐释作用,或明确描写技巧并点明作用;即使题干的要求仅为阐释作用,答题时也要先概括景物的特点,然后阐释作用。

为了保证答案的完整,可以兼顾这三方面:

第一,点明景物描写的手法;第二,概括景物描写的特点;第三,点出景物描写有什么作用。

需要特别注意的是,环境描写在渲染气氛和烘托心情方面的作用在历年的高考试题中考查得最频繁。

要解决此类问题,需要平时养成“四循环”思维模式,就是答“环境作用”题时,既要从对环境本身的作用来考虑,又要综合从环境对情节、人物、主题这三方面的作用考虑。

以此循环往复,这样能避免答案要点不全的问题。

一、阅读下面的文字,完成1~4题。

生 命

曹德权

血色黄昏,硝烟滚滚。

日军56师团长驱直入,已彻底切断滇缅国际通道,进占怒江西岸,在惠通桥沿岸同中国军队接火,中日双方几十万部队摆开了决战架势。

怒江不保。

昆明危在旦夕。

整个大后方已感触到战争的迫近。

距惠通桥不到50公里的泥泞公路上,开来5辆重型卡车。

第一辆车上,坐着一个穿着少校制服的大胡子。

两小时前,他接到集团军总部的命令:

不惜一切代价,将弹药及食品送上惠通桥南高地。

这里,国军耿振华师已到了弹尽粮绝的地步,一个师打到不到一个团的兵力了,全体官兵已有4天没进过一口食物,士兵们连枪都端不起来了,而他们接到的命令是必须再坚守24小时,不惜一兵一卒。

惠通桥不保,怒江防线必毁于一旦,后果将不堪设想。

卡车在公路上疯狂地弹跳着向前冲去。

大胡子少校手提一挺轻机枪,两眼血红。

作为带队长官,他明白迟到一个小时的后果是什么。

不该发生的事发生了,第一辆卡车扎进炮弹坑里,熄火了。

随后的4辆卡车也被迫停下来。

前面的路面都布满炮弹坑。

押车官兵全部下了车,奔跑着搬石头填炮弹坑,推车,累得气喘吁吁。

也就是在这个时候,四野里聚集来不少饿得皮包骨头的饥民,怯生生地围着卡车转,也不知是谁喊了一声:

车里有白馍!

顿时,四野里的饥民打了强心针般振奋起来,呼啦啦冲上去钻进车厢,抢吃起馒头来!

大胡子少校手提轻机枪冲到被抢的车前,嘴角抽搐着,两眼滴血,一咬牙将枪端起来对准饥民,只听一片哗啦啦的枪栓声,全体押车官兵持枪围住了饥民。

就在这时,大胡子少校的双眼直直盯着车尾,然后痛苦地闭上了双眼。

在车尾,一个十二三岁的小女孩,饿得双眼深陷,浑身瘦骨骇人地撑着肉皮,一双脏兮兮的手抓住馒头,嘴里还咬着一只馒头,遮住了半张瘦脸,双眼惊骇而哀怜地望着大胡子少校。

大胡子少校浑身战栗着,两幅画面在眼前交替晃过:

一边,是饿着肚子同鬼子拼命的国军兄弟;一边,是手无寸铁饿得只剩一口气的小女孩!

他丢下机枪,面对饥民跪了下去,一拳砸在头上:

“乡亲们哪,前面守怒江的弟兄们已经4天没有吃饭了,他们空着肚子在和鬼子拼刺刀啊!

你们……”

四野霎时一片寂静:

所有人如石雕一般。

小女孩怯生生地挪到大胡子少校面前,将手里的馒头递到大胡子少校手上,然后取下嘴里的馒头也递上去:

“叔叔,我不知道这些馍馍是送到