届高考政治一轮复习第十一单元中华文化与民族精神第26课我们的中华文化讲义新人教版必修3.docx

《届高考政治一轮复习第十一单元中华文化与民族精神第26课我们的中华文化讲义新人教版必修3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《届高考政治一轮复习第十一单元中华文化与民族精神第26课我们的中华文化讲义新人教版必修3.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

届高考政治一轮复习第十一单元中华文化与民族精神第26课我们的中华文化讲义新人教版必修3

第十一单元中华文化与民族精神

第26课 我们的中华文化

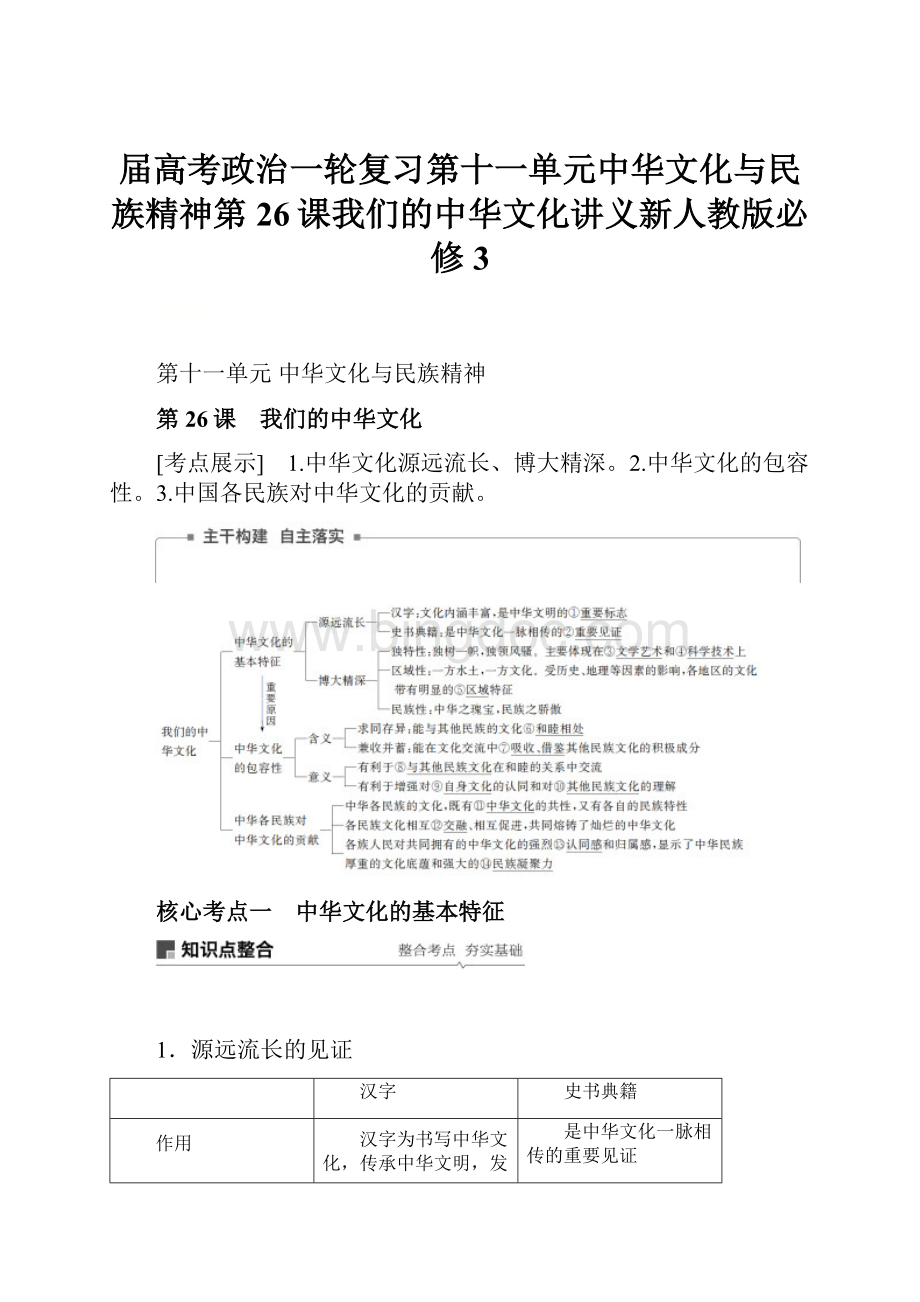

[考点展示] 1.中华文化源远流长、博大精深。

2.中华文化的包容性。

3.中国各民族对中华文化的贡献。

核心考点一 中华文化的基本特征

1.源远流长的见证

汉字

史书典籍

作用

汉字为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用,是中华文明的重要标志

是中华文化一脉相传的重要见证

意义

为书写中华文化,传承中华文明,发挥了巨大的作用

将大量的史实记载下来,将丰富的史料积累起来

特点

汉字文化内涵丰富,今天为中华各族人民所通用,是中华民族文明的重要标志

规模之大、存留之丰,为世界所仅有

2.博大精深的表现

独特性

中华文化独树一帜,独领风骚。

中华文化的文学艺术和科学技术,为世界文明的进步作出了重要贡献,在世界文学艺术宝库中占有重要位置

区域性

一方水土,一方文化。

我国幅员辽阔,各地自然条件千差万别,经济社会发展程度不同。

受历史、地理等因素的影响,各地区的文化带有明显的区域特征

民族性

中华之瑰宝,民族之骄傲。

在中华文化的百花园中,各具特色的民族文化异彩纷呈,都为中华文化的形成和发展作出了重要贡献

3.中华各民族对中华文化的贡献

贡献

中华民族是多民族的共同体,中华文化呈现着各民族文化的丰富色彩。

中华各民族的文化,既有中华文化的共性,又有各自的民族特性。

各民族的文化相互交融、相互促进,共同熔铸了灿烂的中华文化

意义

各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力

提示 中华文化与中华各民族文化是共性与个性的关系,理解二者的关系可以联系世界文化与世界各民族文化的关系,以及哲学中矛盾的普遍性与特殊性的关系。

4.正确理解中华文化、民族文化、区域文化、传统文化之间的关系

中华文化与区域文化

①从大的视野看,中华文化是东方文化的一部分

②从小的视野看,中华文化又可分为若干各具特色的地方文化

中华文化与民族文化

①从世界角度看:

中华文化是世界民族文化的一种

②从内部看:

中华文化由各民族文化构成。

各民族文化既有中华文化的共性,又有各民族文化的个性

区域文化与民族文化

区域文化与民族文化并不完全重合,区域文化包括民族文化。

民族性是区域文化研究中经常要面对的现实问题

中华文化与传统文化

传统文化是相对于现代文化而言,中华文化是相对于外来文化而言的,中华文化既包含传统文化,也包含现代文化

命题揭秘:

高考往往提供某种文化产品、某个民族文化、某个区域文化为素材,考查对中华文化的基本特征的理解。

命题形式主要是选择题。

热考点1 中华文化的基本特征

典例1 燕赵多慷慨悲歌之士,吴楚多放诞纤丽之文,自古然矣。

自唐以前,长城饮马,河梁携手,北人之气概也;江南草长,洞庭始波,南人之情怀也。

上述文字( )

A.形象地描述了中华文化源远流长的特征

B.生动地展现了区域文化独具特色的风采

C.说明了中华各民族文化多元一体的原因

D.彰显了中华五千年文化自强不息的品格

答案 B

解析 材料中的“燕赵”“吴楚”“北人”“南人”表明一方水土,一方文化,各地都有独具特色的地域文化,应选B项;A、C、D三项中的源远流长、多元一体、自强不息都不符合题意,舍去。

跟踪训练1 围棋发源于中华大地,已有5000年历史。

围棋是一项将智力、体力、品质、意志融为一体的娱乐活动,几千年来长盛不衰,并逐渐地发展成了一种国际性的文化竞技活动。

由此可见( )

①中华文化源远流长、博大精深 ②中华文化具有包容性的特征 ③文化是民族性和世界性的统一 ④文化交流应以我为主、为我所用

A.①③B.①④C.②③D.②④

答案 A

解析 “围棋发源于中华大地,已有5000年历史”,表明中华文化源远流长;“围棋是一项将智力、体力、品质、意志融为一体的娱乐活动”,表明中华文化的博大精深,①符合题意。

“围棋发源于中华大地……几千年来长盛不衰,并逐渐地发展成了一种国际性的文化竞技活动”,表明了文化是民族性和世界性的统一,③符合题意。

热考点2 中华文化与中华各民族文化的关系

典例2 3000多年前,黎族人民横渡琼州海峡来到海南。

他们在这方热土繁衍生息,创造了璀璨的文化:

华美绝伦的黎族织锦,造型独特的船形屋,用牛角、竹子、椰壳等制作的乐器……其中,钻木取火、低温制陶、黎族民歌、黎族织锦等已被列入国家级非物质文化遗产名录。

由此可见,黎族文化( )

①具有鲜明的民族特色,是中华文明的重要组成部分 ②具有悠久的历史,是黎族人民长期社会实践的产物 ③具有鲜明的地域特征,其性质是由海南地理环境决定的 ④具有强大生命力,是促进海南经济社会发展的根本动力

A.①②B.①③C.②④D.③④

答案 A

解析 黎族许多文化成果被列入国家级非物质文化遗产名录,说明了①正确;黎族文化产生于几千年前黎族人民的生活实践中,有着悠久的历史,②正确。

③错误,文化的性质不是由海南地理环境决定的;④错误,文化对经济具有反作用,但不是根本动力。

跟踪训练2 唐太宗主张“自古皆贵中华,贱夷狄,朕独爱之如一”,他还被尊为“天可汗”。

明太祖及明成祖也承认“胡汉一家”“华夷无间”“抚宇如一”。

这些主张给我们的启示是( )

①必须坚持中华各民族文化一律平等的原则 ②要充分认识到中华文化的源远流长 ③中华各民族文化都是中华之瑰宝和民族之骄傲 ④文化创新要继承传统,推陈出新

A.①②B.①③C.②④D.③④

答案 B

解析 材料主要体现了唐明两个朝代对少数民族文化的尊重,①③符合题意;②④与题意无关,不选。

失分点1 混淆中华文化的源远流长和博大精深两个基本特征

提醒 区分源远流长和博大精深

源远流长

博大精深

角度

从中华文化历史悠久(纵向)的角度来说的

从中华文化的内涵丰富、厚重(横向)的角度来说的

侧重点

侧重从动态上,即中华文化发展的轨迹上说明中华文化的特征

侧重从静态上,即中华文化的内涵上说明中华文化的特征

见证或表现

汉字和史书典籍

独特性、区域性、民族性

矫正训练1 “素胚勾勒出青花笔锋浓转淡,瓶身描绘的牡丹一如你初妆”,韵味传神的青花瓷穿越千年的历史,向人们展示了中华文化的( )

A.包容广纳B.推陈出新C.博大精深D.源远流长

答案 D

解析 本题意在考查中华文化的特点之一“源远流长”,故D项符合题意,而中华文化的另一特点“博大精深”未体现出来,C项排除;A、B两项不符合题意。

失分点2 错误理解中华文化与中华各地域文化、中华各民族文化的关系

提醒 中华文化是由中华各地域文化和中华各民族文化共同构成的,但不能认为是它们的简单相加。

各地域文化或各民族文化既渐趋融合,又保持各自特色。

矫正训练2 汉语言文字是中华民族共同使用的语言文字,其中许多词汇源于少数民族语言。

如“胡同”来自于蒙古语,“饽饽”“萨其马”来自于满族语言。

许多民族乐器在汉语上称谓也多是采用少数民族语言的谐音。

这表明( )

①各民族文化的相互交融是中华文化发展的必然过程 ②汉语言文化的发展得益于它特有的开放性和包容性 ③推广普通话有助于中华各民族文化的多样性发展 ④不同民族的语言融合可以消除民族间的文化差异

A.①②B.①③C.②④D.③④

答案 A

核心考点二 中华文化的包容性与中华文化的力量

1.中华文化的包容性的内涵

提醒

(1)中华文化的包容性,不仅指中华文化能和外来文化和睦相处,吸收、借鉴外来文化的积极成分,也指中华各民族文化之间能够和睦相处,彼此吸收、借鉴各民族文化的积极成分。

(2)包容性不是融合其他民族文化或融入其他文明,更不是全盘吸收其他民族的文化,而是说中华文化吸收、借鉴其他民族的优秀文化。

2.全面认识中华文化的包容性

(1)文化包容性的前提在于尊重文化的多样性,促进文化的交流与传播。

(2)在对待传统文化上,中华文化的包容性主要体现在对传统文化的批判的继承。

(3)在对待外来文化上,中华文化的包容性主要体现在中华民族敞开其博大的胸怀,吸收、借鉴其他民族的优秀文化。

3.中华文化的力量

(1)表现及原因

表现

对外:

始终显示了中华民族顽强的生命力和无穷的魅力,中华文化的力量,集中表现为民族精神的力量

对内:

深深地熔铸在民族的生命力、创造力和凝聚力之中,是激励中国人民几千年来克服艰难险阻、战胜内忧外患、创造幸福生活的强大精神力量,也是激励每一个中华儿女共同创造祖国美好明天的不竭力量之源

原因

中华文化具有源远流长、博大精深、包容性特征

(2)提升中华文化的竞争力

方向保证

坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,培育和践行社会主义核心价值观

文化传承

全面认识祖国传统文化,“取其精华、去其糟粕”,推陈出新、革故鼎新,使中华文化的发展与当代社会相适应、与现代文明相协调,既保持民族性,又体现时代性

文化交流

面向世界、博采众长,在文化交流中吸收和借鉴其他民族优秀文化成果,发展本民族文化,做到以我为主、为我所用

文化创新

立足于社会实践,发挥人民群众的主体作用

民族精神

弘扬和培育中华民族精神,增强中华文化的凝聚力

命题揭秘:

本考点选择题和主观题均有考查,且主观题常与文化的交流、继承和创新、中华文化的基本特征等结合起来考查,具有很强的综合性。

热考点 中华文化的包容性

典例1 早在春秋战国时期,扁鹊提出了“望、闻、问、切”的诊疗方法,奠定了中医临床诊断和治疗的基础。

此后,中医药在不断汲取世界文明成果、丰富发展自己的同时,也逐步传播到世界各地。

目前,世界卫生组织成员中已有103个认可使用针灸。

这充分说明( )

A.中华文化兼收并蓄、源远流长

B.文化交流以我为主、为我所用

C.文化多样性是人类进步的动力

D.中医药是中华文明的集中体现

答案 A

解析 早在战国时期就已奠定了中医治疗的基础,并一直发展到现在,这说明中华文化源远流长,“此后,中医药在不断汲取世界文明成果”,说明中华文化兼收并蓄,故A项正确;材料并没有体现文化间的相互交流,B项不选;材料没有强调文化多样性,C项不选;民族精神是中华文明的集中体现,D项错误。

跟踪训练1 (2013·全国Ⅰ)2012年6月,商务印书馆出版了《现代汉语词典》(第六版),词典的正文收录了NBA,BBS,GDP,UFO等239个西文字母开头的词语。

此举引起了广泛的争论,有的人反对,有的人支持。

反对《现代汉语词典》收录西文字母词的人认为:

“拉丁字母出现在方块汉字中,很是惹眼,看上去就是一个异类,是对汉语的污染。

”

“我想会不会过几十年,汉语成了汉英混杂的语言。

”

“文化有安全的问题,再国际化,也不能把自己的文字搞乱”。

……

支持《现代汉语词典》收录西文字母词的人认为:

“在对外开放条件下,字母词的产生有其必然性。

应善待字母词的使用,而非简单的拒斥。

”

“选录字母词只是对当下语言现实的承认,体现了语言使用的从简趋势,适应了社会生活变化的需要。

”

……

你是赞成还是反对《现代汉语词典》收录西文字母词?

请用文化生活有关知识阐明理由。

答案 观点一:

反对收录西文字母词

理由 语言文字是文化的基本载体,汉语是中华文明的重要标志,传承中华文明需要保持中华文化的民族特色,保持汉语的纯洁性。

不反对人们在日常生活中使用字母词,但《词典》是规范语言文字的范本,不应收录,至少不应在正文中收录。

观点二:

支持收录西文字母词

理由 其一,收录字母词体现了中华文化的包容性特点。

以包容的心态对待字母词的使用,有利于不同民族之间相互交流和相互理解,是汉语言文字具有活力的表现。

其二,《词典》收录的字母词数量很少,不会使汉语成为混杂的语言而损害其民族性。

其三,字母词的使用是文化多样性的表现,尊重文化多样性是发展本民族文化的内在要求。

17.中华文化的作用

典例2 (2011·全国卷)阅读材料,回答下列问题。

妈祖被誉为“海上女神”,传说妈祖姓林名默,宋代时出生在湄洲湾畔(今福建省莆田市境内)。

她一生救急扶危,行善济世。

妈祖去世后,人们在湄洲岛建庙祭祀。

宋元以后,随着闽南海上贸易和渔牧事业的发展,船工渔夫越来越多。

妈祖信仰越传越广。

妈祖从湄洲逐渐走向世界,据统计,目前世界上有妈祖庙5000多座(其中中国台湾800多座、港澳地区50多座),遍布20多个国家和地区,信奉者2亿多人。

每逢妈祖出生和升天纪念日,福建、台湾、香港、澳门等地都隆重举行各种庆祝活动,弘扬妈祖信俗蕴涵的传统美德,促进文化交流。

近年来,到湄洲来祭祀妈祖的台湾同胞、香港同胞、澳门同胞和海外华裔、华侨越来越多,妈祖文化日益成为凝聚华人、华侨的重要精神纽带。

(1)结合材料和所学文化生活知识,说明为什么妈祖文化具有凝聚华人、华侨的作用。

(2)结合材料并根据所学的文化生活知识,就如何更好地发挥妈祖文化的作用提出两条建议。

审题与解答

审设问

知识范围

文化生活知识

设问指向

妈祖文化的作用

审材料

有效信息

举行各种庆祝活动,弘扬妈祖信俗蕴涵的传统美德,促进文化交流;妈祖文化日益成为凝聚华人、华侨的重要精神纽带

考查知识点

文化对人的影响;中华文化的力量

写答案

(1)妈祖文化影响广大华人、华侨的实践活动和认识活动,丰富其精神生活,满足精神需要,促进了文化交流,有利于增强民族认同感和凝聚力。

(2)挖掘妈祖文化的传统美德,促进思想建设;发挥妈祖文化的凝聚作用,促进两岸文化交流;扩大妈祖文化的影响,扩大中华文化在全球的影响;赋予妈祖文化新的时代内容,更好地发挥其精神纽带作用。

跟踪训练2 阅读材料,完成下列要求。

中国古诗词中既有修身明志的警言佳句,也有风花雪月的绵柔细语,在中国文化史上有着不可替代的地位,是中国灿烂文化遗产中的瑰宝,是中华文化发展的根基。

《中国诗词大会》是由中央电视台科教频道自主研发的一档大型演播室文化益智节目,是央视首档全民参与的诗词节目,节目以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为基本宗旨,力求通过对诗词知识的比拼及赏析,带动全民重温那些曾经学过的古诗词,分享诗词之美,感受诗词之趣,从古人的智慧和情怀中汲取营养,涵养心灵,激发了大众对历史和传统文化的兴趣,甚至诗词创作热情,增加了观众对传统文化的敬畏之心、自豪之情。

《中国诗词大会》不仅吸引了国内媒体的关注,也引起了外国媒体的报道。

(1)结合材料,运用文化生活知识,说明央视播出《中国诗词大会》节目的积极影响。

(2)班级举行“品读诗词 涵养心灵”主题活动,请你提出两条具体的建议。

答案

(1)①彰显中华文化源远流长、博大精深。

②提升公民综合素质,树立民族文化自觉与文化自信,培育和弘扬中华民族精神,提高对中华文化的认同感和归属感,增强民族凝聚力。

③继承和发扬优秀传统文化,促进中华文化的复兴与发展。

④促进中华文化的传播,提高中华文化的影响力,增强我国的综合国力。

(2)答案须围绕主题,符合实际,科学、积极、可行。

中华文化的作用和影响

中华文化源远流长,博大精深。

各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

在近几年的高考主观题中,这一观点经常考查到。

常见设问方式

(1)运用所学文化生活知识,说明中华文化的作用。

(2)运用文化生活知识,说明中华文化的积极影响。

常用答题语言

如何认识中华文化的作用和影响

(1)文化作为一种精神力量,能够在人们认识世界、改造世界的过程中转化为物质力量,对社会发展产生深刻的影响。

(2)传统文化,是维系民族生存和发展的精神纽带。

继承和发扬中华优秀传统文化,有利于增强民族认同感和归属感,增强民族凝聚力,促进中华文化的复兴与发展。

(3)民族文化起着维系社会生活、维持社会稳定的重要作用,是本民族生存发展的精神根基。

各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力。

(4)中华文化的力量,集中表现为民族精神的力量。

弘扬和培育中华民族精神,增强中华文化的凝聚力。

(5)中华文化源远流长、博大精深,树立文化自觉和文化自信。

失分点 中华文化的包容性就是在交流中全盘吸收、借鉴其他民族文化

提醒 对于其他民族文化,中华民族敞开其博大的胸怀,发扬其“包容性”的特点,扬弃吸收。

吸收、借鉴其他民族文化中的积极成分,同时必须坚持文化发展的独立性。

矫正训练 在澳门,道教、佛教、天主教、基督教、伊斯兰教等几百年来和睦相处,中式建筑与西式建筑、中式婚礼与西式婚礼、中餐与西餐相映成趣。

这表明( )

①澳门文化的内容和形式具有多样性 ②澳门文化的性质是由其地理环境决定的 ③澳门文化全盘吸收、借鉴其他民族文化 ④澳门文化具有包容性、开放性

A.①②B.①④C.②③D.②④

答案 B

解析 文化受地理环境的影响,而不是由地理环境决定,②错误。

对待外来文化要“求同存异、兼收并蓄”,并不是吸收外来文化的所有成分,而是辩证吸收,③错误。

热点聚焦26 赏中华诗词 寻文化基因

热点解读

命题前瞻

[背景扫描]

中国古诗词在中国文化史上有着不可替代的地位,是中国灿烂文化遗产中的瑰宝,是中华文化发展的根基。

古人云:

诗言志,歌咏言。

一部中国诗歌史既是中华文明在语言文字上的浓缩精华,更是几千年来中国人精神风貌的展示。

中国古代即有“诗教”的说法,诗歌对完美人格的培养具有重要意义。

千百年来,中国人从意味无穷的诗词宝库中不断得到滋养。

由教育部、国家语委和中央电视台合办的《中国诗词大会》节目取得了巨大成功,被誉为“综艺清流”。

节目以“赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”为基本宗旨,力求通过对诗词知识的比拼及赏析,带动全民重温那些曾经学过的古诗词,分享诗词之美,感受诗词之趣,从古人的智慧和情怀中汲取营养,涵养心灵,激发了大众对历史和传统文化的兴趣,甚至诗词创作热情,增加了观众对传统文化的敬畏之心、自豪之情。

《中国诗词大会》不仅吸引了国内媒体的关注,也引起了外国媒体的报道。

[考点对接]

信息点① 文化对人具有潜移默化和深远持久的影响。

底蕴深厚的中国诗词文化能丰富人的精神世界,增强人的精神力量,促进人的全面发展。

信息点② 传统文化具有相对稳定性和鲜明的民族性,中国诗词文化对中华民族具有强大的认同感和凝聚力。

信息点③ 中华文化源远流长、博大精深,中国诗词文化展现了中华文化的独特魅力,扩大了中华文化的国际影响力。

信息点④ 丰富多彩、底蕴深厚的中国诗词文化能增强人们对中华文化的自觉和自信。

信息点⑤ 学习中国诗词文化有利于提升公民的思想道德修养和科学文化修养,推动社会主义精神文明建设。

信息点⑥ 大众传媒具有强大的文化传递、沟通、共享功能。

《中国诗词大会》采用现代传媒这种先进的传播手段,激发了人们传承诗词文化的热情。

[命题猜想]

中华五千多年的历史长河中,诗词以其独特的艺术表现形式成为中华文化一绝。

以古诗词为背景考查中华传统文化的知识是高考重要的命题形式。

[命题预测]

1.央视《中国诗词大会》赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美,从古人的智慧和情怀中汲取营养,涵养心灵。

这表明( )

A.电视节目是文化交流传播的重要途径

B.文化对人的影响深远持久,一成不变

C.传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带

D.中国古诗词是展现中华传统文化的重要标志

答案 C

2.《中国诗词大会》第二季引发如潮关注,似一股清流注入人们的心田。

武亦姝等表现抢眼的选手瞬间成为“网红”,被网友盛赞“腹有诗书气自华”。

这一档电视节目圈粉无数,是因为( )

①中华优秀传统文化具有强大生命力和感召力

②古诗词能浸润人们的心灵并激发向上的力量

③公众对中华优秀传统文化有着强烈的认同感

④古诗词是中华民族历史文化成就的重要标志

A.①②B.③④C.①③D.②④

答案 C

解析 《中国诗词大会》中的诗词属于中华优秀传统文化,具有强大生命力和感召力,各族人民对共同拥有的中华文化的强烈认同感和归属感,显示了中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力,①③符合题意。

3.《中国诗词大会》“圈粉”无数,恰恰说明了每个人内心都愿意亲近中国优秀传统文化,在每个人的心中都有“诗和远方”。

承续优秀传统文化要滋养更要底气。

这不只是自上而下的政府工程,更是一个“物质幸福时代已经结束”的社会,发自内心的渴求与呼唤,是随着中国成长为世界第二大经济体、出生于物质不再匮乏年代的90后和00后渐渐成长之后的必然向往。

《中国诗词大会》“圈粉”无数,恰恰说明了每个人内心都愿意亲近中国优秀传统文化,在每个人的心中都有“诗和远方”。

结合材料,运用中华文化相关知识,加以说明。

答案

(1)中华文化源远流长、博大精深。

亲近优秀传统文化,增强文化自觉和文化自信,增添中华文化的生命力、创造力和凝聚力。

(2)我国古代文学艺术内涵丰富、风格独特。

亲近优秀传统文化,丰富人们的精神生活,展示人们的精神世界,引导人们追求美好的精神向往。

(3)中华文化具有相对稳定性和鲜明的民族性。

亲近优秀传统文化,增强人们对中华文化的认同感和归属感,增强民族凝聚力。

(4)中华文化的力量集中表现为民族精神的力量。

亲近优秀传统文化,弘扬和培育以爱国主义为核心的中华民族精神,实现中华民族伟大复兴的中国梦。

课时作业

一、选择题

1.探访人类文明的发祥地,那些曾经与中华文明相伴而行的古老文明,有的衰落了,有的消亡了,有的融入了其他文明。

而中华文明虽历经沧桑,却犹如浩浩荡荡的黄河长江,奔流不息,连绵不断。

由此可以看出,中华文化( )

①具有顽强的生命力和无穷的魅力 ②因为基因单一,所以长存 ③一直都是强大的,引领世界文化 ④是源远流长、一脉相承的

A.①②B.①④C.②③D.③④

答案 B

解析 中华民族是多民族的共同体,中华文化呈现着各民族文化的丰富色彩,故②错误;中华文化曾长期走在世界前列,但也经历了衰微的过程,故③错误。

2.《竹书纪年》是战国时魏国的史书,是现今所知中国史学最早的一部具有通史性质的编年体史书。

该书原称《纪年》,亦称《古文纪年》《汲冢纪年》等,北魏郦道元注《水经》引该书时以“纪年”与“竹书”连用,方有《竹书纪年》之称。

《竹书纪年》等史书典籍( )

①是中华文化一脉相传的重要见证 ②是中华民族重视历史经验的具体体现 ③既保持了民族性,又体现了时代性 ④记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果

A.①②B.②③C.①④D.③④

答案 A

解析 《竹书纪年》等史书典籍是中华民族重视历史经验的具体体现,是中华文化一脉相传的重要见证,故①②符合题意;③④不符合题干主旨,排除。

答案选A。

3.筷子,古称箸,是中国古代独特的发明创造,距今已有六七千年历史。

中国传统的礼仪习俗,使得人们在用筷子品尝珍馐美味之时,还得承担一份严格的道义责任。

就考古学而言,成千上万种箸文物,可谓洋洋大观,通过小小的筷子,人们可以解读许多惊心动魄的历史场景。

由此可见( )

①箸文化是中国民族情感的集中表达 ②箸文化已成为中外文化交流的纽带 ③箸文物是中华文化源远流长的见证 ④箸是中华传统文化的重要物质载体

A.①②B.①④C.②③D.③④

答案 D

解析 庆祝民族节日是民族情感的集中表达,①表述不准确;材料中不涉及中外文化交流的内容,②不符合题意;中华文化源远流长的见证可以有很多,箸文物也是一个重要见证,③正确且符合题意;箸承载“道义责任”,通过小小的筷子,人们可以解读许多惊心动魄的历史场景,可以看出④正确且符合题意。

4.“画为不语诗