申请培养博士学位研究生.docx

《申请培养博士学位研究生.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《申请培养博士学位研究生.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

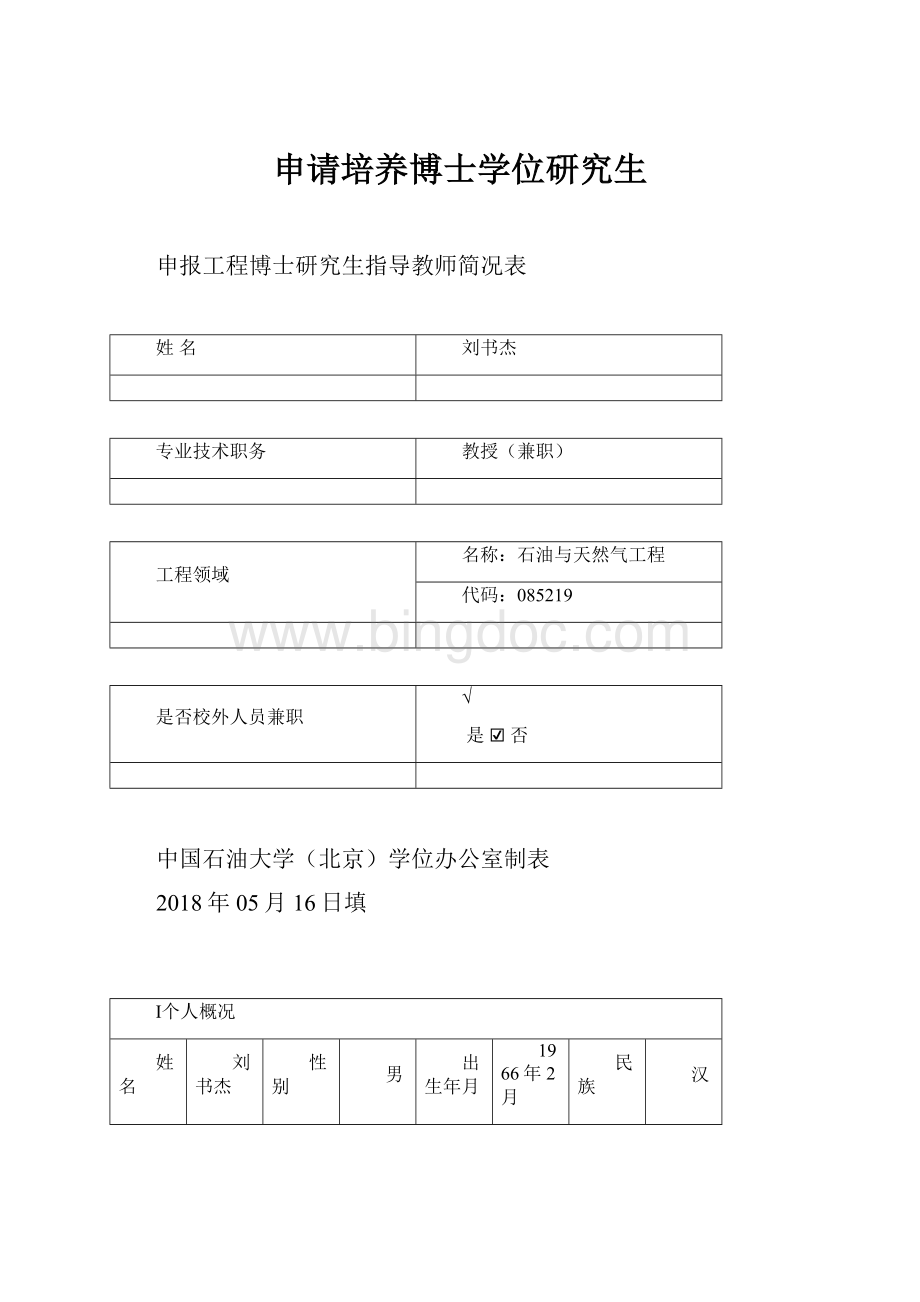

申请培养博士学位研究生

申报工程博士研究生指导教师简况表

姓名

刘书杰

专业技术职务

教授(兼职)

工程领域

名称:

石油与天然气工程

代码:

085219

是否校外人员兼职

√

是☑否

中国石油大学(北京)学位办公室制表

2018年05月16日填

Ⅰ个人概况

姓名

刘书杰

性别

男

出生年月

1966年2月

民族

汉

所在单位

(具体到学院、系)

中海油研究总院钻采研究院

联系电话

010********

专业技术职务

教授级高工

定职时间

2012年6月

行政职务

院长

任职时间

2012年8月

最后学历

研究生

最后学位

博士

毕业时间

2016年6月

毕业学校

中国石油大学(北京)

毕业专业

安全技术及工程

参加何学术团体

任何职务

2007年至今,《石油钻采工艺》核心期刊第十、十一届编委;

2011年至今,《船海工程》期刊特邀编委;

2013年至今,《中国海上油气》期刊编委;

2014年至今,国家自然科学基金重大项目学术领导小组专家;

2014年至今,国家科学技术奖励评审专家;

2016年中国石油学会石油工程专业委员会第九届副秘书长,中国石油学会天然气专业委员会学科专家。

本人近十年科学研究情况汇总

在本领域获得国家科学技术进步奖或技术发明奖或省部级一等及以上科学技术进步奖或技术发明奖(省部级奖的个人总排名前3)共5项,其中:

国家级2项,省部级一等及以上3项

作为第一发明人获得本领域的发明专利16项。

目前主持承担有国家或省部级重大、重点工程类科技项目或重大横向委托课题共3项

近五年科研经费共8388万元,年均1678万元

本人近十年在本领域获得国家科学技术进步奖或技术发明奖或省部级一等及以上科学技术进步奖或技术发明奖(省部级奖的个人总排名前3)

序号

项目名称

奖励类别、等级、时间

本人单位作为完成单位排序、本人总排名及在本人单位人员中排名

1

2

3

4

5

海洋钻井隔水导管关键技术及工业化应用

南海高温高压钻完井关键技术及工业化应用

中海油钻井隔水导管关键工具研究及应用

自升式钻井平台插拔桩技术研究与应用

钻井隔水导管下入深度控制技术及其应用

国家级、二等、2014.12

国家级、一等、2017.12

省部级、一等、2013.04

省部级、一等、2017.04

省部级、一等、2010.04

2、3、2

2、2、1

1、3、2

1、2、2

1、2、1

本人近十年以第一发明人获得本领域的发明专利

[序号]发明人,专利权人,专利名,专利号,公告日期,授权日期

[1]刘书杰,姜伟,曹砚锋,程载斌,周建良,李汉兴,李峰飞,武广瑷,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,基于井下钻具工具面动态控制的转盘式钻机系统及钻井方法,ZL201510408236.3,2017年8月4日.

[2]刘书杰,谢仁军,周建良,杨进,徐国贤,谢梅波,王平双,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,中国石油大学(北京),一种用于隔水导管的接头,ZL201410276214.1,2016年7月13日.

[3]刘书杰,高光亮,李汉兴,李永安,张滨海,杨乃加,周延荪,朱磊,冯明,中海油研究总院,浙江睿智钢业有限公司,钻井冲击装置,ZL201510200366.8,2017年09月05日.

[4]刘书杰,谢仁军,杨进,周建良,王平双,吴怡,魏倩,周波,文敏,周长所,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,中国石油大学(北京),一种快穿透隔水导管管鞋,ZL201310003629.7,2015年12月2日.

[5]刘书杰,谢仁军,杨进,周建良,王平双,吴怡,魏倩,周波,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,中国石油大学(北京),一种隔水导管管鞋楔形牙齿装置,ZL201310004757.3,2014年11月5日.

[6]刘书杰,谢仁军,杨进,周建良,王平双,吴怡,魏倩,周波,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,中国石油大学(北京),一种隔水导管管鞋V形牙齿装置,ZL201310004758.8,2015年6月17日.

[7]刘书杰,李轶明,张俊斌,耿亚楠,李相方,朱磊,石军太,中海石油深海开发有限公司,中海油研究总院,中国石油大学(北京),深水钻井数据测量与记录系统及方法,ZL201310551780.4,2016年3月9日.

[8]刘书杰,岳前升,周建良,王平双,胡友林,李玉光,邢希金,曹砚锋,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,长江大学,一种油田钻井提速剂,ZL201110299835.8,2014年7月16日.

[9]刘书杰,邱正松,赵欣,邢希金,黄维安,李玉光,江琳,钟汉毅,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,中国石油大学(华东),一种强抑制水基钻井液,ZL201310064155.7,2015年7月1日.

[10]刘书杰,黄志强,张强,谢仁军,郑双进,耿亚楠,吴红建,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,长江大学,一种多功能地锚装置,ZL201310258425.8,2016年3月2日.

[11]刘书杰,罗刚,谢仁军,舒福昌,周建良,向兴金,李玉光,林科雄,邢希金,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,荆州市汉科新技术研究所,一种高温高压蒸汽对岩心污染的实验评价装置,ZL201410102722.8,2016年4月6日.

[12]刘书杰,许明标,谢仁军,刘卫红,耿亚楠,王晓亮,邢希金,刘海轩,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,长江大学,一种超高温油井水泥石养护釜及其使用方法,ZL201410286887.5,2016年4月27日.

[13]刘书杰,邢希金,周建良,刘永辉,刘平礼,赵立强,李年银,罗志锋,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,西南石油大学,深水油田泥线井口引临井高压气液喷射增压采油方法及其装置,ZL201210559780.4,2016年6月15日.

[14]刘书杰,邢希金,周建良,邱正松,赵欣,黄维安,周国伟,张永君,钟汉毅,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,中国石油大学(华东),一种自解堵碳酸盐岩储层钻开液,ZL201410061928.0,2016年7月13日.

[15]刘书杰,张磊,曹砚锋,周建良,邓金根,闫伟,王厚东,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,一种全尺寸高温高压蒸汽吞吐防砂模拟系统,ZL201510468216.5,2017年11月21日.

[16]刘书杰,周建良,杨进,谢仁军,朱益,徐国贤,吴怡,焦金刚,邓贺,中国海洋石油总公司,中海油研究总院,一种模拟自升式钻井平台插桩时桩腿土压力的测量装置,ZL201510603269.3,2017年12月15日.

本人近十年具有代表性的科研成果简介(包括获得省部级一等及以上科技成果奖励或通过省部级鉴定的科技成果介绍和社会评价等)

名称

论文-CalculationoftheHydraulicExtensionLimitofanExtended-ReachWellwithAllowanceforthePowerLimitationsoftheAvailableMudPumps

完成时间

2016年1月

作者:

ShujieLiu,XiangfangLi,TengfeiSun,andHuiZhang.

题目:

CalculationoftheHydraulicExtensionLimitofanExtended-ReachWellwithAllowanceforthePowerLimitationsoftheAvailableMudPumps.

期刊名称:

ChemistryandTechnologyofFuelsandOils,

卷期页码:

Vol.51,No.6,January,2016.713-718.

级别:

SCI,Russian,4zone,0.273.

摘要:

Aprocedureforcalculatingthepressureandpowerofamudpumpusedindrillinganextendedreachwellisdescribed.Amethodisproposedfordeterminingthehydraulicextensionlimitlengthinthedrillingprocessdependingontheratedpressureandpowerofthepump.Anexampleisgivenofmaximumwelldepthcalculationwithallowanceforthelimitationsofaspecificpumphavingfixedcharacteristics.

注:

本页栏目内容填写不下,可另加附页。

(续上)

名称

论文-海上钻井隔水导管入泥深度预测与控制技术研究

完成时间

2013年12月

作者:

刘书杰等

题目:

海上钻井隔水导管入泥深度预测与控制技术研究.

期刊名称:

中国海上油气

卷期页码:

2013,25(6):

75-82.

级别:

核心.

摘要:

在大量室内及室外模拟试验的基础上,研究了隔水导管与海底土相互作用规律,定量描述了多因素条件下桩土载荷和位移关系;基于桩土作用规律和理论,从隔水导管功能特性分析入手,得出了群桩条件下双准则判别式的隔水导管最小入泥深度确定方法;依据大量模拟试验及工程实践数据分析,提出了适用于海上钻井隔水导管打桩顺序控制技术和贯入度及锤击数预测技术。

这些研究成果已在我国4个海域58个油气田2100多口井中得到成功应用,取得了良好的经济效益和社会效益。

注:

本页栏目内容填写不下,可另加附页。

名称

论文-海洋深水救援井钻井关键技术

完成时间

2015年5月

作者:

刘书杰等

题目:

海洋深水救援井钻井关键技术

期刊名称:

石油钻采工艺

卷期页码:

2015,37(3):

15-18.

级别:

核心.

摘要:

深水钻井具有较高风险,在救援井设计方面,国内外没有相关标准规范可参照,深水井实施救援井作业的数量也很少。

为了保证深水油气田安全高效开发,结合中国南海深水钻井的需要,对深水救援井的井位选择、井眼轨迹设计方法、探测定位技术、连通技术、动态压井方法等一系列关键技术进行了整理和分析。

救援井的井位选择需考虑海底地质条件、洋流、风向、热辐射、商业保险等因素,救援井井眼轨迹需根据连通点位置、探测定位工具的要求、轨迹实施难度进行设计,连通方式首选直接钻通事故井井眼,动态压井方案的制定应结合钻井船的能力优选最高效安全的压井方案。

研究结果对于建立深水救援井设计体系具有一定的参考价值。

注:

本页栏目内容填写不下,可另加附页。

名称

国家技术发明二等奖-海洋钻井隔水导管关键技术及工业化应用

完成时间

2014年12月

获奖名称:

海洋钻井隔水导管关键技术及工业化应用

级别:

国家技术发明二等奖

排名:

第三完成人

获奖内容简介:

本发明是集原理方法、入泥设计、施工监控、关键产品于一体的专项创新技术。

发明点1:

钻井隔水导管入泥深度及控制的原理方法。

揭示了海洋钻井条件下隔水导管与海底土相互作用机理,创建了综合海洋环境、钻井动载等多因素导管与土相互作用本构关系、群桩效应计算模型,发明了隔水导管下入深度及控制的原理方法和模拟3000m水深的试验装置,为突破隔水导管关键技术奠定了理论基础。

发明点2:

不同下入工艺的隔水导管入泥深度设计方法。

通过系统室内实验和现场大型模拟试验,揭示了导管作为“循环通道”、“持力结构”两大功能的动态力学特性,发明了锤入、钻入及喷射法下隔水导管入泥深度设计方法,创建了喷射下导管钻井参数设计图版,研发了应用软件,为工业化应用提供了设计基础。

发明点3:

钻井隔水导管海上施工监测方法及控制技术。

建立导管下入施工实时监控方法、研制实时监测装置,研制钻井隔水导管打桩防斜和扶正装置。

发明点4:

高强度、高效率隔水导管关键产品。

发明了承载能力提高40%、可抵御我国海域百年一遇冰载的抗冰隔水导管组合结构,研制了连接效率提高两倍以上的新型快速接头,突破了恶劣海况下常规隔水导管抗冰技术难题,保障了油气生产安全,大大提高了作业效率。

技术发明点均取得授权知识产权,已获授权发明专利11件,软件著作权2项,专著2部,论文35篇,企业标准1项,国际海洋油气大会等特邀报告16次。

个人贡献:

项目主要负责人,总体思路策划、风险评估、方案审查、质量控制以及整个项目的具体实施;发明点1、2、3、4的主要贡献者,研发了隔水导管扶正防斜系列装置;得出了深水施工关键参数影响规律及导管下入深度计算方法。

应用效果:

自2000年项目启动以来,成果不断投入到现场应用。

从2008年工业化应用至今,已在我国海域及海外(西非、赤道几内亚、刚果(布)、印尼等)58个油气田、2300多口井上成功应用,节约直接费用51.41亿元。

确保了海洋钻井和油气生产第一道关口的长效安全,有效防止了复杂及灾难性事故的发生,中国海油国内外海上新建油气田成果应用率为100%,事故率为零,为保护生态环境、友好开发海洋资源做出了重要贡献。

本发明突破了浅水隔水导管关键技术瓶颈,打破了国外深水技术垄断,保障了海上钻井和油气生产作业的安全,为海上稳产5000万吨、未来深水5000万吨及拓展海外市场打下坚实基础。

该技术的工业化应用极大推动了行业技术进步,使我国在钻井隔水导管技术领域处于国际领先地位,提升了我国在国际海洋石油界的竞争力和影响力。

社会评价:

2009年国家教育部科技成果鉴定结论:

在海上钻井隔水导管的入泥深度确定和控制技术方面取得了创新性成果,填补了钻井隔水导管入泥深度确定和控制技术的研究空白。

鉴定委员会认为:

海上钻井隔水导管入泥深度确定和控制技术达到了国际领先水平。

2013年中国海洋石油总公司组织专家鉴定:

苏义脑、彭苏萍等院士综合评价认为,该项目成果总体上达到国际先进水平,其中钻井隔水导管入泥深度设计方法和施工监测控制技术达到国际领先水平。

Schlumberger公司著名钻井专家,亚太区经理,MrHabid评价认为:

中海油的这项技术已达到行业一流水平。

美国Dril-Quip公司著名深水钻井专家MrThow评价认为:

中海油的这项技术在深水的应用结果非常好!

注:

本页栏目内容填写不下,可另加附页。

名称

国家科技发明一等奖-南海高温高压钻完井关键技术及工业化应用

完成时间

2017年12月

获奖名称:

南海高温高压钻完井关键技术及工业化应用

级别:

国家科技发明一等奖

排名:

第二完成人

获奖内容简介:

本项目属于海洋石油天然气钻完井领域。

南海地缘经济与政治地位特殊,油气勘探开发是维护国家权益的重要支撑,其天然气资源量高达15万亿方。

南海地处三大板块交汇,地质构造极其复杂,储层温度249℃,储层压力系数2.38,CO2含量50%,是世界公认的三大海上高温高压区域之一,钻完井难度极大。

BP等6家国际石油公司在该区域钻井15口,由于钻井事故频发,耗资49.5亿元均未实现钻探目的而退出。

该项目以国家863、重大专项等为依托,历经近20年攻关和实践,实现了南海高温高压钻完井关键技术重大突破,安全高效实施了52口高温高压井作业,发现了5个大中型气田,建成了我国第一个海上高温高压气田。

主要创新为:

1、创建了基于多源多机制压力精确预测的海上高温高压安全钻井技术,钻井成功率100%。

首次揭示了自源、他源耦合作用形成南海异常高压的机理及高温对压力窗口的影响规律,创立了多源多机制压力预测方法,精度由70%提高至95%;首次提出了双向动态循环井身结构设计方法,套管层次由7~8层优化至5层;发明了“微压差连续循环定量控制”钻井系统,实现了0.01~0.02g/cm3微压差下的安全钻井,使井下事故复杂时效由65%降至5%以下。

2、首创了海上高温高压高含CO2气井多级屏障井筒完整性技术,解决了环空带压世界级难题。

首创了“五防”及“自修复”固井水泥浆体系,建立了27.9MPaCO2分压条件下的组合防腐技术,构建了6级屏障井筒完整性技术,实现了南海所有高温高压井环空“零”带压,远低于国外海上50%~70%带压比例。

3、首创了海上多因素多节点高温高压测试技术,解决了平台狭小空间安全测试难题,成功率100%。

首创了基于远程动力控制、出砂监测、震动监控等8大因素98个控制节点的安全测试技术和环空保护液自动平衡控制系统,使我国海上高温高压气井测试成功率远高于国外56%的平均水平,创造了我国海上高温高压气井单层877万方/天无阻流量的测试记录。

4、创新形成了海上高温高压钻井综合提速和储层保护技术,使平均钻井周期由175天降至52天。

发明了复合冲击提速工具和射吸钻头,研发了高温高压丛式井表层“钻进、预斜、防碰”一趟钻高效钻井技术,研发了低成本高密度低固相双效钻完井液体系,解决了高温高压储层保护难题,渗透率恢复值由70%提高到90%以上,钻井速度较常规技术提高了162%。

该项目获发明专利32件,实用新型90件,技术秘密55项,软件著作权34件,论文169篇(其中SCI/EI收录35篇),专著5部,标准7部,获省部级一等奖2项。

成果已在南海高温高压勘探开发中全面工业化应用,部分技术已推广至国内外海上钻完井作业共计1820口井,经济效益216亿元,社会效益显著。

该成果的研发与应用使我国跻身于世界海上高温高压钻完井技术先进行列,成为南海周边唯一具备海上高温高压独立勘探开发能力的国家,为践行“一带一路”和海洋强国战略奠定了坚实的技术基础。

社会评价:

2011年9月20日,中国海洋石油总公司组织由宋振琪院士担任主任的鉴定委员会对“琼盆地超压地层压力预监测方法研究”成果进行了鉴定,认为该成果研究达到了国际领先水平。

2016年11月28日,中国海洋石油总公司组织以罗平亚、康玉柱、苏义脑、周守为、彭苏萍、曾恒一、曹耀峰、胡文瑞、聂建国等8位院士组成的鉴定委员会对该项目成果进行了鉴定,认为该成果形成了南海高温高压钻完井关键技术体系,实现了我国海上高温高压气田勘探开发历史性重大突破,推广应用前景广阔,总体达国际先进水平,其中多源多机制压力预测方法、多级屏障井筒完整性技术、多因素多节点海上高温高压完井测试全流程测试技术达到国际领先水平。

注:

本页栏目内容填写不下,可另加附页。

名称

省部级科技进步奖-自升式钻井平台插拔桩技术研究与应用

完成时间

2017年4月

获奖名称:

自升式钻井平台插拔桩技术研究与应用

级别:

省部级科技进步一等奖

排名:

第二完成人

获奖内容简介:

自升式钻井平台插拔桩作业是自升式钻井平台海上安全施工的关键环节。

多年来,我国海上钻井一直照搬国外经验做法,未考虑我国海洋环境(尤其是海底浅部土质)与国外有较大差别,常引起设计与施工存在较大误差,导致作业水深受限,风险增大,且无法保障“鸡蛋壳”等特殊地层上的插桩安全,项目成果未应用前出现过多起因桩腿失稳带来的复杂险情与事故,造成作业风险与巨大经济损失。

针对目前自升式钻井平台插拔桩施工作业过程存在的系列技术难题,本课题以现有自升式钻井平台各种类型桩腿结构,开展桩土相互作用机理、插拔桩影响因素与规律、桩腿承载力计算与入泥深度确定、就位风险识别及撤离拔桩阻力计算等系统性研究。

形成了一套自升式钻井平台插拔桩技术。

关键技术内容包括:

1、自升式钻井平台桩腿与海底土相互作用机理:

综合运用土力学、弹塑性力学,通过大量数值模拟与实验研究,建立了桩土相互作用本构方程,发现了桩周土体应力场和位移场影响因素与变化规律、群桩效应影响范围。

2、自升式钻井平台桩腿承载力和插深度计算方法:

首次建立了考虑“侧向摩擦力、群桩效应、压载速率、流塑回填效应”的四要素桩腿承载力计算模型与入泥深度计算方法,替代了API的两要素算法。

预测精度由原API算法的70%提高到90%以上。

3、“鸡蛋壳”地层平台就位主动穿刺安全控制技术:

基于应力扩散传递法,通过“鸡蛋壳”地层土承载力变化规律性实验,提出了多因素桩腿刺穿风险系数分析方法,创新提出“鸡蛋壳”地层主动穿刺平台就位技术,实现了极端海底土质条件下平台就位安全的有效控制。

4、自升式钻井平台拔桩阻力预测及安全撤离技术:

综合考虑桩腿结构和桩靴形状、桩靴吸附力及回填土压力等因素的影响,首次提出了三种不同桩靴结构形式的拔桩阻力计算模型和方法,形成了一套自升式钻井平台拔桩作业流程和安全撤离技术。

5、插拔桩就位及撤离对导管架平台桩腿影响分析方法:

利用有限元分析方法,建立了插拔桩就位及撤离对导管架平台桩腿影响分析方法,研究表明自升式平台桩腿边缘距导管架平台桩腿较近时,插桩作业对平台桩腿强度影响较大,拔桩后留下的桩坑会导管架平台桩腿承载力降低。

6、首次开发出一套自升式钻井平台插拔桩分析软件:

根据项目研究成果,构建了包括插桩深度预测、刺穿分析、各海域插桩施工数据库及就位作业三维模型数据库的综合自升式平台插拔桩分析软件,通过该软件已完成5种自升式钻井平台插桩作业,预测精度超过94%。

该成果已授权发明专利4件,在受理发明专利2件,软件著作权4项,实用新型专利2件;发表论文10余篇,著作1部,企业技术秘密5项。

个人贡献:

负责该项目总体思路策划、风险评估、方案审查、质量控制以及整个项目的具体实施;技术点1、2、3、4、5、6主要贡献者,发现不同土质条件下桩侧向摩擦力随时间变化规律。

参与研制自升式钻井平台插拔桩实验装置,得出了插桩深度计算方法,发明了海上自升式钻井平台桩腿入泥深度的确定方法、可伸缩钻井平台桩靴结构等。

应用效果:

自2009年项目启动以来,阶段成果不断投入到现场应用。

该技术成果已在我国海域30余个油气田现场应用,直接经济效益约20亿元人民币。

该技术成果不但显著节约了作业成本,更为自升式钻井平台作业和环境提供了安全保障。

该技术成果弥补了国外API做法的缺陷,形成了具有完全自主知识产权的核心技术,促进了我国在该领域的研究和工程技术的进步,为我国海洋石油工业的技术发展奠定了理论和工程技术基础,项目总体达到了国际先进水平,其中自升式钻井平台插桩深度确定技术达到国际领先水平。

注:

本页栏目内容填写不下,可另加附页。

名称

发明专利:

一种用于隔水导管的接头

完成时间

2016年7月

发明人:

刘书杰,谢仁军,周建良,杨进,徐国贤,谢梅波,王平双

排名:

第一发明人

发明专利名称:

一种用于隔水导管的接头

专利号:

ZL201410276214.1

摘要:

本发明涉及一种用于隔水导管的接头,其特征在于,它包括一公接头和一与所述公接头同轴且可拆卸连接的母接头,其中,所述公接头包括一两端开口的圆柱形第一壳体,以及若干沿周向紧固连接在所述第一壳体外壁上的第一翼板;所述母接头包括一内径、外径均与所述第一壳体相等的第二壳体,以及若干沿周向紧固连接在所述第二壳体外壁上且能够与每一所述第一翼板面接触的第二翼板;所述第一壳体和第二壳体的非连接端均预留夹持工具用部位。

本发明具有增强隔水导管连接处强度、提高隔水导管组合整体抗弯性和抗冰性等优点,可广泛用于隔水导管的加强连接。

注:

本页栏目内容填写不下,可另加附页。

名称

发明专利:

基于井下