采矿工程专业毕业设计.docx

《采矿工程专业毕业设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《采矿工程专业毕业设计.docx(87页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

采矿工程专业毕业设计

采矿工程专业毕业设计

1井田概况及地质特征

1.1井田概况

1.1.1交通位置

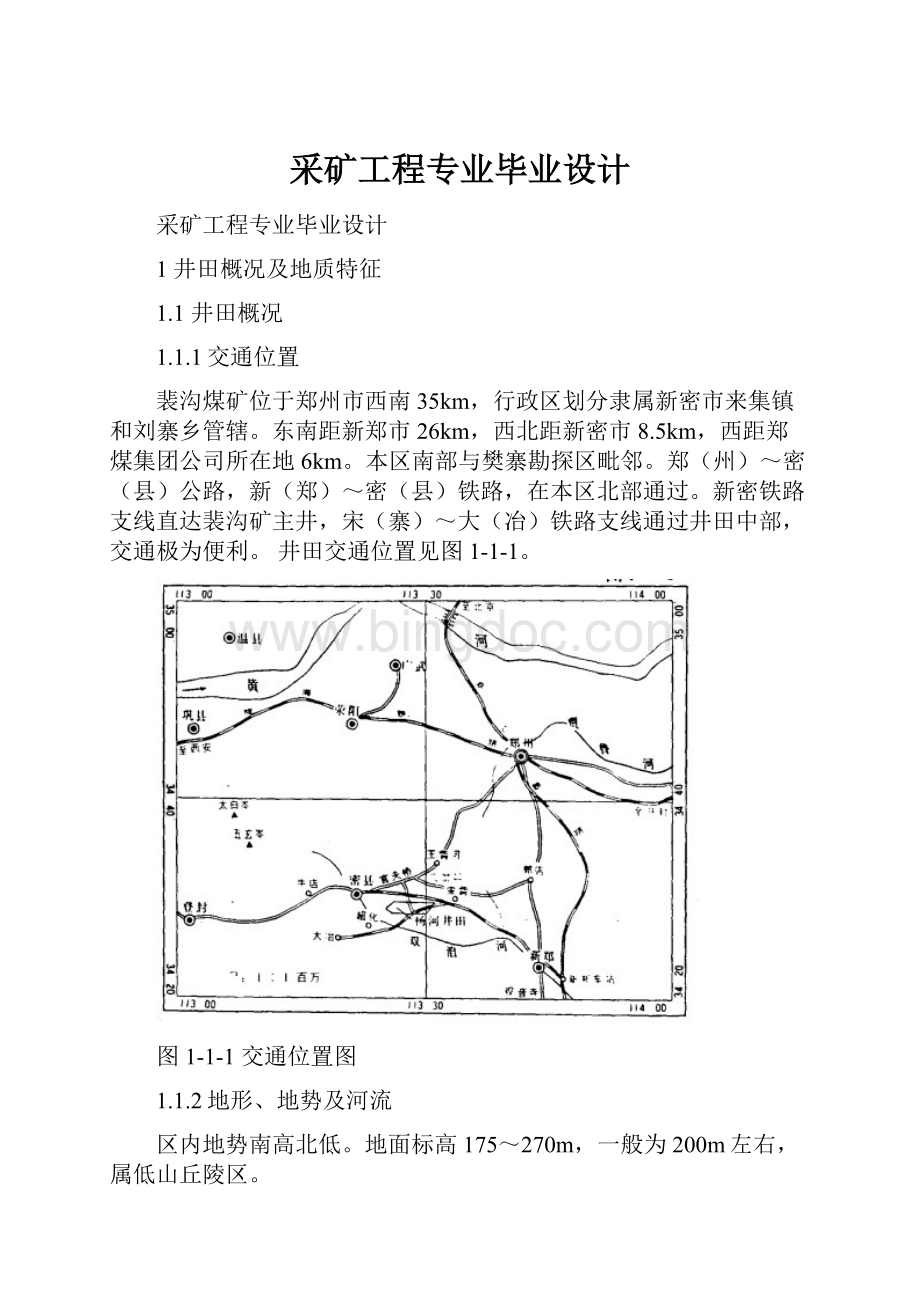

裴沟煤矿位于郑州市西南35km,行政区划分隶属新密市来集镇和刘寨乡管辖。

东南距新郑市26km,西北距新密市8.5km,西距郑煤集团公司所在地6km。

本区南部与樊寨勘探区毗邻。

郑(州)~密(县)公路,新(郑)~密(县)铁路,在本区北部通过。

新密铁路支线直达裴沟矿主井,宋(寨)~大(冶)铁路支线通过井田中部,交通极为便利。

井田交通位置见图1-1-1。

图1-1-1交通位置图

1.1.2地形、地势及河流

区内地势南高北低。

地面标高175~270m,一般为200m左右,属低山丘陵区。

地表水系不甚发育,仅有纵穿井田注入双洎河的水溪。

有常河、磨洞王河、杨河、韦圆河及尚滩河等。

受降雨补给,均属季节性溪流。

1.1.3气象及地震

本区属半干旱大陆性气候,据1975年至1990年统计气象资料,年平均气温14.3℃,极端最高气温41.8℃,年平均降水量687.87mm,雨量多集中在7、8、9三个月,降水量约占全年的60%,蒸发量2067.2mm,夏季多南风,冬季多西北风,最大风速20m/s,最大冻土深度20cm,最大积雪深度20cm。

区内地震烈度为5~6度区。

1.1.4地温

裴沟煤矿杨河井田在精查阶段未做测温工作,仅在9-补8孔进行抽水试验时,测得水温为19.5℃。

邻近裴沟矿1990年矿井温度观测资料:

工作面温度一般在20℃~26℃之间,煤巷温度一般在21℃~25℃之间,大巷温度一般在10℃~21℃之间。

另外,芦沟矿在生产补勘工作中,地温随深度增加而变化,近似地温梯度为1.19℃/100m。

深度500m地温在20℃左右,未发现地温异常区。

1.2地质特征

1.2.1地质特征

一)地层

本区地层出露不好,多被黄土掩盖,仅在河流两侧和深沟中,见有零星露头,地层系统由老而新有奥陶系、石炭系、二叠系、第四系。

石炭系太原群和二叠系山西组上下石盒子组为含煤地层。

现仅将钻孔揭露的非煤系地层扼要叙述如下:

(1)奥陶系中统马家沟组(O2)

由灰~浅灰色石灰岩组成,致密性脆,少含黄铁矿晶体,具溶蚀现象。

本组揭露厚度80.47m。

(2)石炭系中统本溪组(C2)

以浅灰色~深灰色铝土岩为主,在其上下部常有铝土质泥岩。

俗称“铁铝岩段”,全区发育。

层位稳定。

本组厚度2.8~13.2m,平均厚7m左右。

与下伏奥陶系马家沟组呈假整合接触。

(3)二叠系平顶山组(P

)

在本区的南部呈条带状分布。

钻孔中仅有9~补26孔穿过该层位。

以灰白色、灰绿色中粗粒砂岩为主,硅质胶结,质地坚硬。

本组厚60m。

(4)二叠系土门组(P

)

在本区的最南部分布,底界为平顶山砂岩顶,上界止于金斗山砂岩。

(5)第三系(R)

灰、灰绿色泥灰岩,具溶洞。

厚30~50m。

与下伏岩系呈不整合接触。

(6)第四系(Q)

顶部为黄土,具钙质结核,下部为粘土、砂质粘土夹砾石层,厚18m左右。

与下伏岩系呈不整合接触。

二)地质构造

(1)区域构造

杨河井田位于荥密大背斜南翼,为一较平缓的单斜构造,以近东西向之高角度南升北降之断裂为其特征。

在区内南部1~16勘探线南端出现低角度的郭岗滑动构造,使二1煤层遭受铲失,地层产状走向近东西向,倾向南。

倾角10°~25°,一般为15°左右。

目前浅部裴沟矿生产矿井内尚未新发现较大的褶皱与断裂,仅在边界断层附近发现较多的羽毛状断层和采区落差小于10m以下的正断层90条,呈北东和北西方向排列。

构造类型应属简单至中等。

杨河井田除井田边界断层外,在西南部有郭岗滑动构造和东部落差大于30mF47断层存在,构造属中等(二类)。

现将本区主要构造分述如下:

1、油坊沟断层

为杨河井田的北部边界,西端在16~17勘探线间交与浮山寨断层,区内长达7.5km。

断层性质为南升北降的正断层,走向北东东,倾向北,倾角70°左右。

落差14~72m,一般为40m左右。

断层在地表油坊沟中有出露,其余由钻孔进行控制,由西向东有A(139.86m见断层)15-补28,13-4、11-10、9-补3、7-4孔、4-7孔均见断层和0-补33孔(409.95m处穿过断层)。

2、浮山寨断层

为杨河井田的南部边界,区内东西长7.5km。

断层性质为南升北降的正断层,走向北东东,倾向北。

倾角70°左右。

落差中部大(7~12勘探线为144~190m),东西两端小(西13~16勘探线38~90m,东1~6线,72~98m)断层在地表未出露。

全部由钻孔控制由西向东分别有15-补16孔(210m见断层,断层角砾岩明显),12-补12孔、9-补26孔、6-补24孔与6-补25孔间二1煤层底板标高不连续。

4-补47孔、ZK1625孔(二1煤层断失)。

3、F47断层

分布在本区的东部。

断层性质为南升北降的正断层、走向北东倾向北西,倾角70°左右,落差0~150m,东部落差大,向西变小,并逐渐消失,确定依据为1A-4孔与1-补29孔、2-补27孔,二1煤层底板标高不连续。

付2-补38孔(513.66~514.76m见断层角砾岩),付2-补39孔(250m见断层)。

4、F47支断层

为F47断层上的羽毛状支断层,走向北东~南西向倾向南东。

倾角60°,为一北升南降的正断层。

0-补39孔于孔深539.90~558.31m见该断层,石炭系太原统L4灰岩顶与L8灰岩接触,落差50m左右,由东北向南西断距变小直至尖灭。

5、滑动构造

本区的滑动构造为芦店滑动构造东延部分。

位于本区的南部,西起16勘探线以西,东至1勘探线以东,走向呈北西西~东西展布,16~14线主滑面位于二1煤层顶附近,局部与油坊沟断层、浮山寨断层复合。

区内9个钻孔穿过滑动构造,主断裂面均见到二1煤层或二1煤层上部山西组与上石盒子组下段五煤组或六煤组接触,断层角砾带明显。

岩石破碎,擦痕多见。

二1煤层厚度被滑动构造破坏变薄直至全部铲失,尤其本区西南部外围李堂煤矿,甘寨煤矿及其南部王1、王2、王5、王6、4007、4008钻孔表现更为明显。

断失地层厚度规律是浅部大,深部小。

同时滑动断裂面上、下两盘的构造形态,极不协调,构成在剖面上双层结构形式。

详见区域地层简表(表1-2-1)

(2)井田构造

矿区在大地构造位置上位于昆仑~秦岭纬向构造带北亚带的东延部分,矿区夹持于荥密背斜和龙坡寨背斜之间的复式向斜构造,其展布呈近东西向,主体构造以断裂为主,次为褶皱,滑动构造在区内广泛分布是本区构造特征之一。

褶皱构造特征:

开阔平坦,背、向斜相间出现翼部多为断裂切割。

主要褶皱由北向南依次为:

荥密背斜、新密复式向斜、龙坡寨背斜。

断裂构造特征:

1、以近东西向高角度的正断层为主,逆断层少见;

2、与东西向断裂相伴随的有北西向、北东向两组断裂成X型。

主要断层由北向南依次为:

王口断层、梁山断层、魏寨断层、七里岗断层、牛店断层、大隗断层、樊寨断层、嘧咕山~关口断层等。

主要滑动构造有:

芦店滑动构造,大隗滑动构造,郭岗滑动构造等。

勘探资料表明滑动构造主滑面位于山西组二1煤层顶板,下伏系统以山西组二1煤层以下地层组成,滑体为二1煤层以上地层、滑动构造直接影响着二1煤层赋存。

表1-2-1区域地层简表

1.2.2煤层及煤质

一)煤层

(1)含煤性

本区含煤地层系指石炭系上统太原群,二叠系下统山西组。

下石盒子组及上统的上石盒子组。

总厚度670m左右,含煤26层,分属九个煤组,兹由老而新叙述如下:

1、石炭系上统—太原群(C3)

下界为本溪组铝土岩顶,上界止于L9石灰岩或相变为硅质泥岩顶,据钻孔揭露厚度51~83m,平均65m,按其岩性组合特征,将太原群划分三段。

⑴下部灰岩段

底界为一1煤层底板,上界止于L5灰岩顶,包括L1~L5五层灰岩及其对应的一1~一5煤层,其中一1煤层大面积可采,L4灰岩有时与L1~3灰岩合并。

本段标志层为L1~3灰岩,厚17m左右。

本段厚25.5~42m,平均厚28m,与下伏本溪组呈连续沉积。

⑵中部砂泥岩段

下界为下部灰岩段顶,上界止于L7灰岩底,包括L6灰岩和一6~一7煤层,本段主要由碎屑岩、粘土岩组成。

本段厚度8.5~18m,平均厚13m。

⑶上部灰岩段

下界为L7灰岩底,上界止于L9灰岩或硅质泥岩顶,包括L7~L9三层灰岩和一8~一9二层煤层,L9灰岩沿走向相变为硅质泥岩或泥灰岩,其顶面为山西组分界线。

本段标志层为L7灰岩,厚度2.3~10.00m,平均厚7m左右。

本段厚7~23m,平均厚14m左右。

2、二叠系(P)

底界为石炭系太原群L9灰岩或硅质泥岩顶,上界止于平顶山砂岩底面,与下伏地层连续沉积,含煤地层厚610m,分上、下两统八个煤组,现分别叙述如下:

⑴二叠系下统(P1)

①山西组(P

)

本组上界止于砂锅窑砂岩底。

由深灰色~灰黑色泥岩、砂质泥岩、砂岩、炭质砂岩、煤层组成含煤1~2层,其中二1煤层为主要可采煤层。

本组的标志层有⑴大占砂岩(SD)为灰~深灰色中、细粒结构,层位稳定,但厚度变化较大,由2.3~15.2m,平均厚7m左右,有时直接为二1煤层顶板;⑵香炭砂岩(SX),为浅灰~灰色,细~中粒结构,厚为0.5~17.5m,平均7m左右,在其砂岩上部有紫红色斑状泥岩和中鮞状泥岩,即俗称为“鮞状小紫泥岩”,是预见二1煤层的辅助标志。

本组厚48~50m,平均厚75m。

②下石盒子组(P)

下界为山西组顶,上界止于四煤底砂岩(SS)。

由泥岩、砂质泥岩、粉砂岩、砂岩和煤线组成,一般不含煤层。

区内仅有2-补27孔见薄煤一层。

本组标志层为砂锅窑砂岩(SSh)。

浅灰~灰白色,中粗粒结构,厚2~14m,平均9m左右,在该砂岩之上为灰绿色紫红色斑状泥岩,具豆状、大鮞状结构,俗称“大紫泥岩”,是预见二1煤层的辅助标志。

本组厚59~95m,平均为72m,与下伏山西组呈整合接触。

⑵二叠系上统(P2)--上石盒子组(P

)

据岩性特征,分上、下两段,又据煤岩层组合特征各段又分三个煤组,一般厚460m左右。

①上石盒子组下段(P

)

下界为下石盒子组顶,上界止于田家沟砂岩底面,按粒度旋回和煤岩组合特征,分四、五、六三个煤组。

本段厚169~255m平均厚214m,与下伏下石盒子组呈整合接触。

四煤组:

上部为灰色~灰绿色泥岩、砂质泥岩和灰白色中粗粒砂岩组成,泥岩中夹四3煤层,下部为灰色~紫红色砂质泥岩、泥岩和中、细粒砂岩组成,泥岩中夹四1、四2煤层,均属不可采煤层。

据钻孔揭露本煤组厚49~79m,平均厚60m。

平均7m左右,层位稳定下距二1煤层130m左右。

五煤组:

上部为灰色~灰绿色泥岩、砂质泥岩、砂岩组成,泥岩局部具鮞状结构,夹五5~五6二层煤层。

其中五5煤层局部达可采。

泥岩中富含植物化石夹五1、五3煤层,均属不可采煤层。

本组厚51~73m,平均厚63m左右。

底部为中粗粒砂岩,该砂岩沿走向局部相变为砂质泥岩,厚为1~21m,平均厚6m左右。

六煤组:

上部为灰色紫红色砂质泥岩及灰绿色、中粗粒砂岩组成,中部为灰白色、灰绿色中粗粒砂岩,间夹绿色紫红色砂质泥岩、泥岩,下部为灰色~灰绿色泥岩、细砂岩组成。

泥岩中夹有六1~六4四层煤,其中除六3煤局部达可采外,其余煤层仅显层位,本组厚69~103m,平均厚90m左右。

底部为中粗粒砂岩,该砂岩厚0.5~22m,平均厚6m左右。

②上石盒子组上段(P

)

下界为上石盒子组下段顶,上界止于平顶山砂岩底。

本段厚250m左右,与下伏地层呈连续沉积,据粒度旋回和煤岩层组合特征,分七、八、九三个煤组。

七煤组:

上部为棕黄色紫红色、灰色泥岩、砂质泥岩、中细粒砂岩。

局部夹鮞状泥岩。

下为灰~紫红色砂质泥岩、泥岩、细砂岩互层。

底部田家沟砂岩(St),厚1~17.5m,平均厚为6m左右,层位稳定,为本组良好标志之一。

八煤组:

上部以灰色紫红色砂质泥岩、泥岩、中细粒砂岩组成,下部为灰色泥岩、砂质泥岩、泥岩,本组厚78m。

底部为灰白色~灰绿色的中粒砂岩。

其厚度5m左右。

九煤组:

上部以灰褐色~青灰色泥岩、中细粒砂岩组成,中部为灰紫色~黄绿色的中细粒砂岩夹薄层的砂质泥岩、泥岩。

下部为浅灰色~灰白色的泥岩、砂质泥岩。

底部为灰白色~灰绿色中粒砂岩。

其厚为3m左右。

(2)可采煤层

本区含煤地层中,含煤九组共26层。

一1、二1煤层是在本区的主要可采煤层,二1煤层全区发育,普遍可采。

一1煤层大面积可采,属不稳定煤层,五5、七2、七3、七9煤层偶而可采,其余煤层均不可采。

1、一1煤层

赋存于太原群底部,煤厚0.38~2.09m,平均为1.24m,穿过该煤层见煤点19个,其中14点达可采,可采含煤系数74%。

煤层各煤组含煤情况表(表1-2-2)。

表1-2-2各煤层情况一览表

地层系统

煤组

煤层情况

主要

煤层

主要煤层的稳定性及可采情况

层数

编号

上

石

盒

子

组

(P

)

上段

(P

)

九煤组

0

未见煤层

八煤组

0

未见煤层

七煤组

6

七2~七4(分叉七

、七

、七

)

七2、七

、七4、七

不稳定,局部达可采

下段

(P

)

六煤组

3

六2~六4

六3

极不稳定,偶尔可采

五煤组

4

五1、五3、

五5、五6、

五3

极不稳定,仅五3煤局部可采

四煤组

2

四2、四3

极不稳定,不可采

下石

盒子

组(P

)

三煤组

1

三2

仅2-补27孔煤厚0.55m

山西

组(P

)

二煤组

2

二1(分叉二

)

二

、

二1

仅6-补25孔煤厚6.40m,煤层较稳定,全区基本可采

太

原

群

(C3)

一煤组

8

一1(分叉一

)一3、一4、一5、一6、一7、一8

一5、一1

仅3-补21孔达可采,煤厚0.87m,普遍发育,大面积可采,3-补17孔、1-补28孔、8-补6孔、9-补3孔均不可采

一1煤上距二1煤65m左右,下距奥陶系马家沟灰岩7m左右。

一1煤层厚度变化大,煤体形态为大的透镜~似层状,应属不稳定(三型)煤层。

2、二1煤层

赋存于山西组下部,煤厚0.81~23.39m,平均为7m左右,穿过该煤层见煤点47个,其中45个达可采,可采含煤系数为96%,煤层顶板有时为大占砂岩,直接压煤,多数为砂质泥岩、泥岩、炭质泥岩,煤层底板为深灰色泥岩,间接底板为砂质泥岩或细砂岩。

二1煤上距大占砂岩6m左右,距砂锅窑砂岩65m左右,距大紫泥岩73m左右,下距L9灰岩7m左右,距一1煤65m左右。

二1煤层在本区总的变化趋势为中部厚,向东西方向变薄,中部5~10线煤厚为8~22m,特厚点位于7-补4孔,煤厚达23.39m,5线以东多数煤厚为4~6m。

10线以西靠油坊沟断层,煤厚4~6m,向西南煤层突然变薄,煤厚仅有2~4m,15-补30孔出现不可采点,煤厚0.59m,为滑动构造铲后造成。

浅部生产矿井,发现煤厚由东向西,呈厚薄相间变化,厚煤带呈北西~南东向展布,煤厚0.65~25.86m,一般7m左右,尚未发现不可采区,仅在西部18采区,有一定范围的不可采区,煤层为较稳定型。

二1煤层:

煤厚沿走向、倾向均有变化,煤体为似层状—层状,应属较稳定(二型)煤层。

3、影响一1煤层和二1煤层厚度变化的原因浅析:

⑴沉积基底起伏引起煤层厚度的变化

一1煤层间接底板奥陶系马家沟灰岩,岩溶地形影响,在凹处煤厚1.26~2.09m,凸处煤厚0~0.38m。

二1煤层直接底板起伏不平,造成煤厚变化,煤层在底板下凹部位煤层厚,上凸部位煤层薄。

⑵成煤后期构造—滑动断层对二1煤层厚度的破坏

本区低角度郭岗滑动断层,使二1煤层变薄,直至全部铲失。

如14、15、16勘探线14-补14、15孔、15-补16、30、31孔,16-补32孔,煤厚分别为6.66、6.68、2.17、0.59、1.92、0,造成0.5km2范围的薄煤带。

通过主要煤层厚度变化初浅分析认为:

一1煤层主要受原生沉积基底起伏所控制,二1煤层主要受成煤环境和后期构造—滑动断层的控制。

二)煤质

(一)煤的物理性质和煤岩类型

1、煤的物理性质

二1煤层:

颜色为灰黑~黑色,条痕色为灰至棕黑色、多为松散粉末状,少为块状,局部受滑动构造的影响呈鳞片状,具均一状和不清晰的条带状结构,半亮~全亮型,玻璃、油脂光泽,参差状及不规则断口,节理发育。

煤易燃、微烟。

无膨胀现象,硬度小、性脆、易碎。

一1煤层颜色及条痕色为黑色,呈块状、粉末状为全亮型,具透镜状,条带状结构,玻璃光泽,贝壳状断口,具明显擦痕和星散状黄铁矿,硬度较大。

不易碎。

2、煤岩类型

根据浅部裴沟井田样品镜下鉴定:

二1煤层煤岩组分,以凝胶化物质为主,占87.44%。

丝炭化物质次之,占1.64%,矿物质更次。

按镜质组所占比例,二1煤显微煤岩类型为半亮型煤。

一1煤层煤岩组分同二1煤层一样,以凝胶化物质为主,占81.64%,丝炭化物质次之,占9.95%,矿物质更次,占8.46%,一1煤层显微煤岩类型为光亮型煤。

(二)煤的化学性质和煤的工艺性能

1、煤的化学性质

⑴主要煤质特征

本井田共采煤芯样37个,其中二1煤层33个,一1煤层4个,通过各种项目的分析化验,主要煤质指标见表1-2-3。

⑵煤的有害组分

①灰分

二1煤层:

原煤灰分12.30~31.58%,平均16.69%为中灰煤,经1.4比重液洗选后,平均灰分为7.06%,降灰率一般为50%左右。

一1煤层:

原煤灰分7.19~29.24%,平均16.05%,为中灰煤,经1.4比重液洗选后,平均灰分为8.72%,降灰率一般为50%左右。

表1-2-3主要煤质指标见

项目

煤层

Mad(%)

Ad(%)

Vdaf(%)

Qbad(J/g)

Qgrad(MJ/Kg)

Std(%)

二1

煤

原煤

0.53~1.53

12.30~31.58

12.87~17.16

28270~30862

34.73~35.67

0.24~0.52

0.95(15)

16.69(15)

14.16(14)

30366(3)

35.52(6)

0.49(4)

精煤

0.61~1.34

4.47~9.63

11.37~13.01

32726~35868

36.16~36.80

0.34~0.50

1.04(11)

7.06(11)

12.18(9)

33915(3)

36.28(5)

0.38(5)

一1

煤

原煤

0.38~1.32

7.19~29.24

13.18~16.56

35.04~36.15

3.40~5.91

0.78(4)

16.05(4)

14.99(4)

35.64(3)

4.77(4)

精煤

0.57~1.21

3.73~17.06

12.43~15.38

36.22~36.51

2.77~4.31

0.81(4)

8.72(4)

13.74(4)

36.39(3)

3.80(4)

灰成分分析据原裴沟井田取样分析:

Al2O3二1煤为34.22%,一1煤为27.52%;SiO2二1煤30.05%,一1煤37.52%。

煤灰熔融性的软化温度(T2)二1煤为>1400℃,一1煤为1338℃,均属高熔灰分。

②硫分

从表1-2-3上,可以看出:

二1煤层原煤全硫为0.24~0.52%,平均为0.49%,属特低硫~低硫煤,精煤全硫平均0.38%,一1煤原煤全硫3.4~5.91%,平均4.77%,属高硫煤。

精煤全硫平均3.80%。

2、煤的工艺性能

⑴煤的结焦性

根据浅部裴沟井田对二1、一1煤层胶质层和干埚粘结性测定结果,不具结焦性。

⑵煤的气化

本井田未作煤气化取样试验。

但从二1煤层煤质化验综合成果汇总表1-2-3可看出:

在气化指标上灰分低、硫分低、高灰熔点、化学活性好。

块煤太少,若粉煤加工成型,还可以达化肥工业的要求。

三)煤的元素组分和煤的筛分试验

1、煤的元素组分

根据裴沟井田二1、一1煤层精煤元素分析成果Cr为89.12~91.12%,说明煤的变质程度属高变质煤,但Hr含量均大于4%,故煤种为贫煤。

详见表1-2-4。

表1-2-4裴沟井田煤层元素分析成果

项目

煤层

Cr(%)

Hr(%)

Nr(%)

Or+Sr

备注

二1煤

91.12

4.32

1.52

2.80

一1煤

89.12

4.04

1.00

4.98

2、煤的筛分试验

浅部裴沟矿于1986年采二1煤层大样一个,由郑煤集团煤质处化验室进行筛分试验,筛分粒级为7个级别,样重5262.1kg,其筛分粒级、数量及质量。

1.2.3瓦斯、煤尘、煤的自然性及地温

一)瓦斯

裴沟煤矿现在矿井的相对瓦斯涌出量为6.25m3/t,绝对瓦斯涌出量为25.75m3/min。

按高瓦斯矿井进行管理。

根据河南省煤炭工业局豫煤安[2006]251号《河南省煤炭工业局关于2004年度国有重点煤矿瓦斯等级鉴定结果的批复》,郑煤集团裴沟矿井相对瓦斯涌出量为6.25m3/t,绝对瓦斯涌出量为25.75m3/min,采区或一翼最大相对涌出量7.46m3/t。

省局批复等级:

高瓦斯矿井。

本设计按高瓦斯矿井设计。

二)煤尘

据裴沟井田资料,煤尘爆炸性指数为18.1%。

具有爆炸性,但裴沟矿自投产以来尚未发生过煤尘爆炸事故。

根据2002年4月3日煤炭科学研究总院重庆分院关于郑煤集团裴沟煤矿二1煤层煤尘爆炸性鉴定报告,该矿井二1煤层的火焰长度20mm,抑制煤尘爆炸最低岩粉量40%,鉴定结果为有煤尘爆炸危险性。

三)煤的自然发火倾向

杨河井田在勘探过程中,未进行煤的自燃趋势的试验工作,仅采用毗邻生产矿井的有关资料,对煤的自燃趋势和引起自燃的因素作出评价。

煤的自燃发火期为2-6个月。

发生煤的自燃因素很多,不但决定煤本身的物化特性、煤岩自燃成分,但其主要原因是:

在生产过程中对安全工作的某些环节重视不够;灭火灌浆设备未能充分发挥作用;没有严格执行煤矿安全规程的有关规定;对已采工作面该回收的未及时回收,该封闭的未及时封闭而造成的。

据2002年4月8日煤炭科学研究总院重庆分院关于郑煤集团裴沟煤矿二1煤层自燃倾向等级鉴定报告,该矿井二1煤层自燃等级为Ⅲ类,属不易自燃煤层。

四)可采煤层顶、底板

(1)二1煤层顶、底板

二1煤层的直接顶板为泥岩或砂质泥岩,厚0.8~17.5m,一般厚为6~7m,老顶为中细粒长石石英砂岩(大占砂岩),厚2.3~15.2m,平均厚7m左右,伪顶板为炭质泥岩,随回采而垮落,老顶视厚度大小,回采后不立即垮落,待一段时间垮落。

二1煤层底板为泥岩或砂质泥岩,局部夹炭质泥岩,厚1.5~14m,平均为6m左右,测定垂直抗拉强度为0.09~4.25Mpa/cm2,一般起不到隔水作用,有时造成煤层底板突水和底鼓。

特别是与其下部石炭系太原群之石灰岩发生水力联系,开采时应注意防止水患。

(2)一1煤层顶、底板

一1煤层顶板为L1-3石灰岩,层位稳定,厚2.65~18.46m,平均厚13.20m,致密坚硬,一般不随回采垮落。

钻孔遇裂隙有漏水现象,应注意水患。

其底板为铝土质泥岩或铝土岩,厚2.8~13.20m,平均7m左右,一般起不到隔水作用。

1.2.4矿井水文地质类型及涌水量预测

1)区域水文地质

郑州矿区基本构造形态为一宽缓的西窄东宽的较为完整的复向斜构造,向斜轴近东西,西端抬起,东端倾没。

本区断裂构造极为发育,可分为近东西、北东、北西向三组,以高角度正断层为主,属纬向构造体系,裂隙发育,对地下水的贮存、阻隔、运移均起到控制作