广能集团龙滩煤矿采矿工程.docx

《广能集团龙滩煤矿采矿工程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广能集团龙滩煤矿采矿工程.docx(44页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

广能集团龙滩煤矿采矿工程

课程设计任务书

四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司

311采区(1500kt/a)设计

(倪俊杰)

1、设计参数

采区生产能力:

1500kt/a;

采区范围:

标高:

+310m~+545m;

煤层走向:

N25°~30°E;

煤层倾角:

0°~10°平均6º;

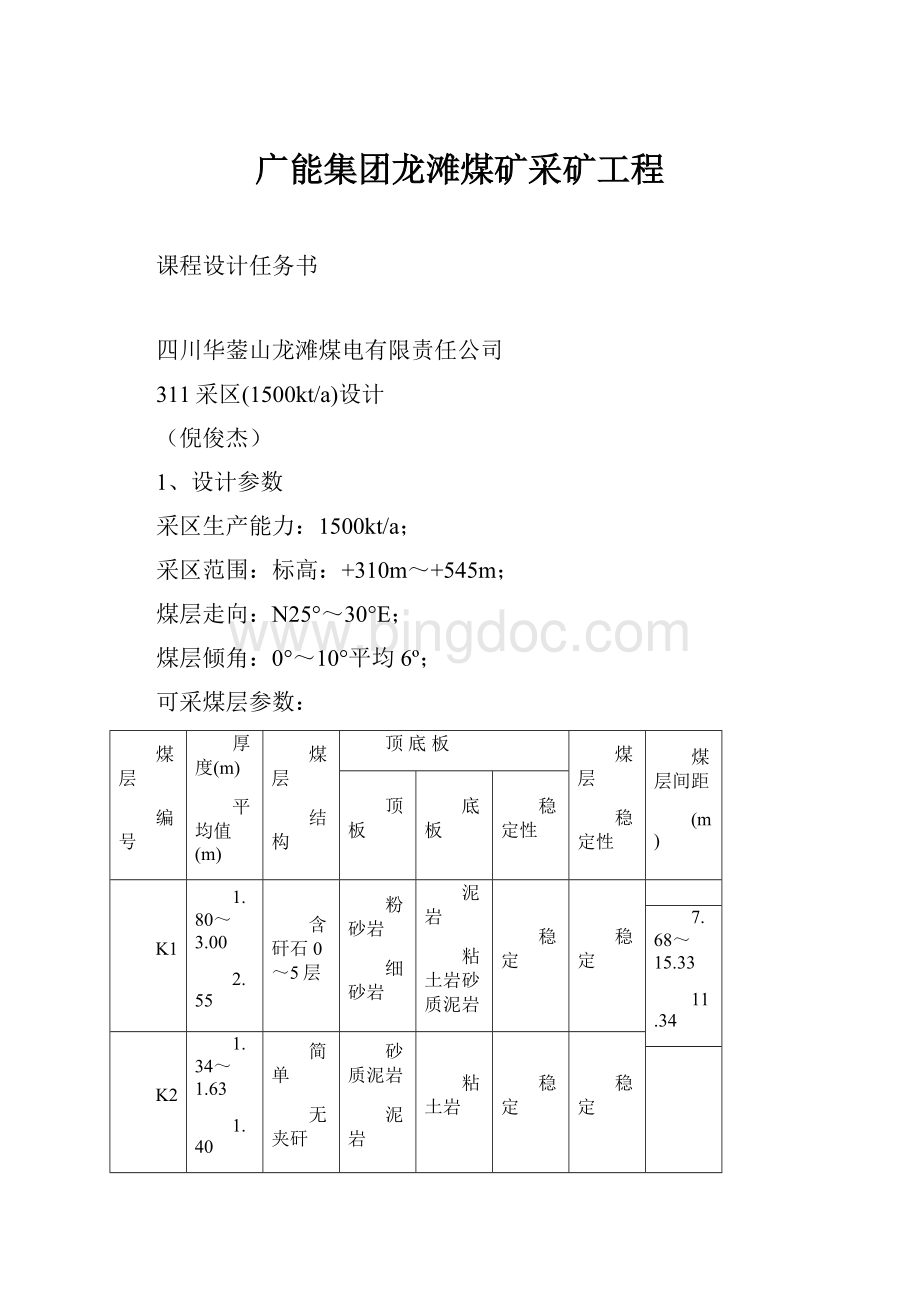

可采煤层参数:

煤层

编号

厚度(m)

平均值(m)

煤层

结构

顶底板

煤层

稳定性

煤层间距

(m)

顶板

底板

稳定性

K1

1.80~3.00

2.55

含矸石0~5层

粉砂岩

细砂岩

泥岩

粘土岩砂质泥岩

稳定

稳定

7.68~15.33

11.34

K2

1.34~1.63

1.40

简单

无夹矸

砂质泥岩

泥岩

粘土岩

稳定

稳定

煤炭容重:

γ1=γ2=1.35t/m3。

2、设计资料:

以实习矿井生产资料为准。

3、回采工艺设计煤层:

K2煤层

4、设计人:

5、设计指导教师:

李林

1带区地质特征、储量及服务年限

1.1带区的地质特征

1.1.1矿井基本情况:

1.1.1.1井筒的位置和数目

矿井初期开采一水平时共有五个井筒:

1、主平硐:

位于蒋家院子,井口标高+301.7m(轨面)。

2、排矸、进风斜井:

位于浸水沟,井口标高+410m,倾角15°。

3、进风斜井:

位于李家河边,井口标高+725m。

4、回风斜井:

位于李家河边,井口标高+725m。

5、施工斜井:

位于龙滩河南支流边,井口标高+402m。

1.1.1.2运输大巷和总回风巷布置

本矿井走向长度大,背斜轴部宽缓,分东西两翼开采,主要运输大巷沿东、西两翼布置。

每个水平分别设水平运输大巷。

水平运输大巷及总回风巷布置层位选择在K1煤层底板茅口灰岩中,由于茅口组顶部30m以下的黑色泥质灰岩中含有大量、浓烈的硫化氢气体,与井田毗邻的广安煤矿揭露K1煤层进入茅口组顶部30m以下掘进茅口运输大巷时曾发生事故。

故本矿井运输大巷、上山及带区石门均布置在茅口灰岩中,在开拓开采布置上,尽量考虑巷道布置距K1煤层底板25m以内。

1.1.1.3矿井主要生产系统

运输系统:

回采工作面的煤,经顺槽转载机转入可伸缩胶带输送机,再通过带区胶带输送机、溜煤立眼进入矿井主煤仓,再通过给煤机放入主平硐钢丝绳芯胶带输送机运至地面。

通风系统:

矿井投产时矿井通风路线为:

新鲜风流由新进风斜井→运输大巷→进风行人斜巷→煤层运输集中平巷→分带运输斜巷→采煤工作面→分带回风斜巷→煤层回风集中平巷→回风石门→回风运料斜巷→回风大巷→总回风上山→总回风联络巷→回风平巷,最后由回风斜井排出地面。

矿井3个主要进风井筒总断面积为38.58m2,其中:

主平硐断面积为11.5m2(扣除胶带机),新进风斜井净断面积为15.6m2,排矸斜井断面积11.48m2,主要进风巷通风能力为15758m3/min。

主要回风斜井、总回风上山净断面积为11.48m2,主要回风巷的通风能力为10332m3/min。

排水系统:

矿井水平采用平硐+斜井开拓,井下巷道均为自流排水。

在主平硐设双侧水沟,清、混水开自流出井,以利于井下水的处理与利用。

在带区南端工作面最低位置,施工放水石门与运南输大巷相连,形成带区自流排水系统。

带区采用采空区专用放水巷以及底板运输和回风石门自排工作面涌水。

电力供应:

根据《四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司龙滩矿井可行性研究》以及批复文件,龙滩矿井的供电电源确定为绿水洞35kV变电所和代市220kV变电站。

根据矿井附近地方电网情况,矿井施工电源可从龙滩水电站采用10kV电缆线路取得。

1.1.2设计带区的位置、范围

6、设计参数

采区生产能力:

1500kt/a;

采区范围:

标高:

+310m~+545m;

煤层走向:

N25°~30°E;

煤层倾角:

0°~10°平均6°;

可采煤层参数:

煤层间距煤层稳定性煤层结构煤层倾角煤层平均厚(m)

K1稳定含矸石0°~10°平均6°1.80~3.00

零到五层2.50

K2稳定简单无夹矸0°~10°平均6°1.34~1.63

1.50

带区位置:

设计的311带区位于井田中央龙王洞背斜轴部;

带区范围:

标高:

+310m~+545m;

煤层走向:

N25°~30°E;

煤层倾角:

0°~10°平均6°;

带区的走向长度:

约2900米;

带区的倾斜长度:

(545m-310m)/sin6°

2248m。

设计的311带区位于井田中央龙王洞背斜轴部,范围为第一水平+310m~+545m;煤层走向为N25°~30°E;倾角0°~10°,平均6°;水平走向长度为6000m,服务年限30年。

设计带区的走向长度约2900m,倾斜长度约(545m-310m)/sin6°

2248m。

1.1.3设计带区周边煤炭资源情况以及开采情况

带区周边煤炭资源暂时未开采,尚保存完整。

设计带区作为首带区,为311带区,达产时开采311带区,为防止蔡山洞煤矿破坏本井田资源,311带区结束后,由位于井田北翼的313带区接替,以后为南翼的312带区等。

1.1.4带区地质构造

1.1.4.1主要断层

本区断裂稀少,经地面调查发现断层17条,经钻探揭露发现隐伏断层3条。

大部份断层位于井田北端及龙王洞背斜西翼,并有部份出露在井田外围。

按断层性质分,正断层6条,逆断层13条,平移断层1条;按断层走向与褶曲轴向关系分,纵断层12条,横断层8条;按破坏煤层分,切割煤层的断层3条,未切割煤层的断层17条。

本带区地质构造简单,断层都分布于带区边界以外.

1.1.4.2褶曲

龙滩井田位于华蓥山复式褶皱带北段龙王洞背斜,区域内由龙王洞背斜、田湾向斜、打锣湾背斜三个近于平行的褶皱组成。

在龙王洞背斜~田湾向斜间,发育成两组N20°~40°E的小型褶曲,其延展长度300m~700m不等。

因规模小,又在井田边界外,对煤层无影响。

龙王洞背斜为复式褶皱的主体构造,呈箱状,其轴线的延展方向为N25°~40°E,在井田内5号勘探线附近略向西突出呈一弧形,褶曲枢纽呈波状起伏,以北端10~11线隆起最高(K1煤层标高+380m左右),再向南又有所抬升,呈一马鞍形。

背斜轴部较开阔、宽缓,地层倾角0°~10°,北端宽2000m,南端1000m,轴面向东倾斜,倾角80°~85°。

东翼地层倾角浅部缓,深部陡20°~25°,西翼地层产状变化复杂,呈一倒转扭折带,扭折带走向与褶曲轴向基本一致,呈N20°E。

轴面倾斜向东南,倾角30°~40°,煤层倒转以9勘探线为界,北端走向2.5km为正常带,煤层西倾,倾角向北向南逐渐增大至直立,倾角70°~90°。

南端走向约9km,煤层直立~倒转为向东倾,倒转倾角在走向上由85°~65°变化。

倾斜上扭折部位,由缓急骤变陡直至直立、倒转,向下再变为直立~西倾,呈“S”型,并伴有扭折断裂F1逆断层。

煤层倒转扭折点标高由北向南逐渐降低(北端+400m标高至南端+300m标高)。

故龙王洞背斜为两翼不对称背斜。

1.1.4.3水文地质情况

㈠区域水文地质

龙滩井田位于华蓥山腹部。

华蓥山山脊脊部(龙王洞背斜轴部)宽缓,一般标高在+1000m左右,向东西两侧降低。

龙王洞背斜东翼飞仙关组三段隆起,构成了井田地表分水岭。

井田内季节性溪沟由分水岭向东、西两侧发育。

常年性河流仅有一条,即龙滩河。

它的源头为飞仙关组三段灰岩中的泉水。

从发源地到本井田的龙滩子,总长5.2km,河床坡度35‰,河水流量150.33L/s~12462.702L/s。

㈡地层的含(隔)水层

井田内出露最老地层为:

二叠系上统长兴组,于井田北端沿龙王洞背斜轴部呈“天窗”出露。

出露最新地层为三叠系中统雷口坡组,分布于背斜两翼外缘。

井田内主要含(隔)水层的特征分述如下:

1、嘉陵江岩溶裂隙含水层:

该层平均厚度524.04m,由浅灰色中厚层状白云岩、细晶灰岩及薄层至中厚层状石灰岩组成,富水性强。

在龙王洞背斜东、西翼各出露25个和91个泉水,流量分别是102.25L/s和6652.30L/s。

东、西两翼相比,西翼含水性强于东翼。

2、飞仙关组上部隔水层:

飞仙关组厚度为450.46m。

其上部有厚度约为25.82m~34.90m的浅灰色、紫红色灰质泥岩,裂隙少见,富水性极弱,可起隔水层作用。

其下部及长兴组均为富水性中等的岩溶裂隙含水层。

3、长兴组岩溶裂隙含水层:

该层平均厚约193.33m,为岩性为灰色、深灰色中~厚层状泥晶灰岩及粉晶灰岩,局部为生物礁灰岩。

为富水性较强的岩溶裂隙含水层。

4、龙潭组一、三、五段隔水层:

龙潭组厚度为128.34m~153.24m,平均厚136.85m。

根据岩性可分五段。

其中:

一、三、五段为深灰色薄层状砂质泥岩、粉砂岩、薄层灰色石灰岩、泥岩组成(含K1、K2煤层及铝土质泥岩),属隔水层;二、四段为中厚层状粉晶石灰岩,属富水性弱的层间裂隙含水层,其水位标高为+940.78m~+751.87m。

5、茅口组岩溶裂隙含水层:

位于煤层底板,上距K1煤层6.76m。

在井田内未出露,埋藏较深,为一封闭式含水层。

其岩性为浅灰色中厚层状泥晶、粉晶灰岩,灰黑色灰岩和沥清质页岩。

该层为一富水性中等的岩溶裂隙含水层,地下水位标高+905.52~+709.08m。

通过邻近生产矿井调查:

井田北端的广安煤矿茅口灰岩涌水量较小,井田南边的绿水洞煤矿茅口灰岩涌水量占整个矿井涌水量的50%以上。

㈢断层导水性

本区经地面调查发现断层17条,经钻孔揭露隐伏断层3条。

据本井田(精查)中间地质报告得知:

f1、f2、F2逆断层、F9、F12等正断层均具有一定的导水能力。

㈣老窑积水

矿区内煤层隐伏,无小煤窑开采,仅北部有蔡山洞煤矿开采龙王洞背斜西翼K1煤层,采矿权与龙滩煤矿相邻,处于龙滩矿的上部,现开采标高+556m;南部与绿水洞煤矿相连,该矿+528m水平正在开采中,+350m水平正在建设。

以上两矿将在本矿井开采前采至矿权边界结束开采,其采空积水,未来该矿井开采至边界时,特别是处于该矿顶部的蔡山洞煤矿应防止上述生产井积水的突然溃入。

㈤钻孔封孔情况

各钻孔的封闭均按封孔操作规程执行,封闭井段、材料及其用量、取样检查、埋标等,质量基本合格。

但由于矿井水文地质条件复杂,采用分段封孔,未充填砂浆段有可能积水,采掘工程接近钻孔时要采取可靠的探防水措施。

㈥矿井水文地质类型及涌水量预计

1、矿井水文地质类型

本矿区属隐伏矿区,K1煤层位于位于当地侵蚀基准面以上(地下水位线以下),地表受水条件好,地形有利于自然排水。

⑴龙潭组岩溶裂隙含水层是K1煤层顶板直接充水含水层,富水性中等;长兴组岩溶裂隙含水层富水性较强,为K1煤层间接充水含水层,但由于构造裂隙的导通,上覆长兴灰岩可间接补给该层;底板茅口组岩溶强含水层上距K1煤层4.45m,富水性强。

⑵矿井单位涌水量变化较大,矿井正常涌水主要受降水的影响,与降雨关系明显,旱季和雨季的涌水量变化一般情况下为2~3倍,变化较大。

⑶矿井顶板三叠系灰岩和二叠系长兴灰岩岩溶发育,风井在掘进过程中多次发生突水事故,突水水量大,来势迅猛;矿井主平硐揭露底板茅口灰岩后涌水,灰岩水的突入对矿井开采和今后生产造成严重的威胁。

⑷该矿区位于区域地下水水文地质单元的径流区,周边没有地下水的疏排工程,所以矿井周边为无限补给边界。

矿区水文地质边界条件较简单。

故本井田是以顶、底板进水为主的,矿井水文地质类型为复杂型。

2、矿井涌水量

矿井涌水量采用地下水动力学法,因充水含水层富水性极不均一,抽水成果的代表性有限,且煤层开采后地下水位不可能降至井底等因素影响,计算结果可能较实际略偏大。

水文地质比拟法因绿水洞矿井与本区毗邻,且水文地质条件极为相似,此种方法也反映了各种因素的综合影响、计算结果与实际情况比较接近,矿井水文地质补充勘探建议采用比拟法计算结果,较大涌水量16033m3/d,一般涌水量5871m3/d作为建井设计依据。

1.1.4.4区域构造

矿区位于华蓥山。

华蓥山复式背斜属新华夏系第三沉降带四川盆地川东褶皱带西缘,它由龙王洞背斜、宝顶背斜、打锣湾背斜、李子垭向斜、天池向斜、田湾向斜及三百梯向斜等几个次级褶曲组成。

各褶曲轴线延伸方向基本一致,约N25°~30°E,轴面东倾。

华蓥山深大断裂带发育于宝顶背斜西翼,全长达75km,在矿区范围出露长约32.5km。

主要由F4、F8等十余条走向逆断层组成,其中以F4、F8断层规模最大,对煤层破坏也最大。

该断裂带在天池镇以北隐伏,至广安煤矿附近消失。

据钻探揭露,发育于龙王洞背斜与田湾向斜间,造成龙王洞背斜西翼直立倒转,呈“S”形褶皱。

1.1.6煤层顶底板特征(附煤层柱状图)

开采煤层柱状图

表1.2

柱状

厚度(m)

岩性描述

28.48

砂质泥岩及粉砂岩

57.24

中上部浅灰~灰色中厚层状泥晶~粉晶灰岩,含燧石结核,下部深灰色燧石灰岩,镜下鉴定为次生硅质岩,底部浅灰色中厚层粉晶灰岩。

5.68

深灰色泥岩,砂质泥岩,中夹泥质灰岩及含泥灰岩

28.51

深灰色中厚层状泥晶灰岩及泥岩、砂质泥岩

1.40

黑色半暗型煤,玻璃光泽,K2煤层

8.33

粘土岩,粉砂岩,细砂岩

2.55

黑色半亮型煤,条带状结构,层状构造,K1煤层

4.47

泥岩粘,土岩砂质泥岩

1.1.7设计煤层基本情况

1.1.7.1煤层结构

该带区煤层较稳定,局部地段煤厚有所变化且较厚(瓦斯赋存和压力随之增大),煤层疏松、破碎,预计在开采过程中有构造出现。

1.1.7.2煤层含瓦斯性

据本井田勘探(精查)中间地质报告:

K1煤层瓦斯含量为5.09~14.35m3/t·煤,平均为8.23m3/t·煤,在瓦斯气体中,甲烷含量为82.00%~97.46%,平均92.85%。

本次矿井设计按煤与瓦斯突出设计。

1.1.7.3煤层自燃发火倾向性

经测试,K1煤层原样着火温度(T1)为382℃~398℃,平均389℃;氧化样(T2)为380℃~389℃,平均385℃;还原样(T3)为330℃~384℃,平均365℃。

试验结果表明,K1煤层属很易自然发火~不易自然发火的煤层。

+450m运输石门钻孔取样,经重庆煤科院测试,K1煤层自然发火倾向性均为二类,即属自然发火煤层,自然发火期2~6个月。

1.1.7.4煤尘爆炸性

+450m运输石门钻孔取样,经重庆煤科院测试,K1煤层水分1.08%、灰分48.09%、挥发分28.34%,煤尘爆炸指数为55.75%,煤尘火焰长度平均10mm,抑制煤尘爆炸最低岩粉量30%,有煤尘爆炸危险性。

1.1.7.5煤质分析结果及其工业用途

煤层主要煤质指标是:

灰份(Ad)15.48%~33.03%,平均为26.51%,属高灰煤;全硫(Std)2.65%~6.89%,属高硫煤;发热量(Qgr.d)17.78~29.89MJ/kg,平均为25.9MJ/kg,属中等发热量煤;磷(Pd)O.005%~0.006%,平均为0.0056%,属特低磷煤;挥发份(Vdaf)平均19.28%;胶质层厚度(Y)13~19mm。

煤层属高灰、高硫、特低磷、中等发热量的炼焦煤和动力用煤,经简选试验及煤层大样半工业性试验,采用重——浮流程,精煤产率为54.5%~55.2%,精煤灰分为9.88%~9.9%,含硫为1.84%~1.86%。

若作动力煤,回收可达到84%~85%,硫分可降到2.32%~2.36%。

煤的工业牌号为焦煤、瘦煤,用途是动力燃煤。

主要用户是广安发电有限公司火力发电厂

1.2带区储量及服务年限

1.2.1带区边界煤柱

根据《采矿工程设计手册》中规定,采区边界煤柱宽度一般为10~20m(两个采区间),煤层大巷和上(下)山一侧煤柱:

20~30m(薄及中厚煤层),30~40m(厚煤层)。

当采区处于带压开采时,所留煤柱还必须满足隔水要求,在突水危险区域开采时,所保留的煤柱宽度必须是安全的隔水厚度。

该设计带区的煤层均为中厚煤层又考虑到带区大巷的影响,故走向边界煤柱宽度B1取30m和倾向边界煤柱宽度B2取15m。

(一)在K1煤层中

K1煤层永久煤柱损失量P1=2×L×B1×m1×γ+2×(H-2B1)×B2×m1×γ柱损失,式中B1为带区走向边界煤柱宽度取30m,B1为带区倾向边界煤柱宽度取15m。

故P1=30×2×2900×1.40×1.35+15×2×(2248−30×2)×1.4×1.35=45.3万吨

(二)在K2煤层中

K2煤层永久煤柱损失量P2=2×L×B1×m2×γ+2×(H-2B1)×B2×m2×γ柱损失,式中B1为带区走向边界煤柱宽度取30m,B1为带区倾向边界煤柱宽度取15m。

故P2=30×2×2900×2.55×1.35+15×2×(2248−30×2)×2.55×1.35=82.5万吨

(三)P=P1+P2=90.6万吨

(P包括上下两端永久煤柱损失量和左右两边永久煤柱损失量,万吨)

1.2.2带区煤炭储量

1.2.2.1带区的工业储量

Zg=H×L×(m1+m2)×

式中Zg----带区工业储量,万吨;

H----带区倾斜长度,2248m;

L----带区走向长度,2900m;

煤的容重

m1----K1煤层煤的厚度,为1.40m;

m2----K2煤层煤的厚度,为1.40m;

Zg1=2248×2900×1.40×1.35=1232.1万t

Zg2=2248×2900×2.55×1.35=2244.2万t

Zg=2248×2900×(1.40+2.55)×1.35=3476.3万吨

1.2.2.2带区的可采储量

Zk=(Zg−P)×C

式中Zk----设计可采储量,万吨;

Zg----工业储量,万吨;

P永久煤柱损失量,万吨;

C带区采出率,带区采出率,厚煤层取75%,中厚煤层取80%,薄煤层85%C1=0.80,C2=0.80。

ZK1=(Zg1-P1)×C1=(1232.1-45.3)×0.80=949.4万t

ZK2=(Zg2-P2)×C2=(2244.2-82.5)×0.80=1729.3万t

Zk=(Zg−P)×C=(3476.3–127.8)×0.8=2678.8万吨

1.2.3带区服务年限的计算

T=Zk/(A×K)×100%

式中T----带区服务年限(年)

A----带区生产能力150万吨/年

Zk----设计可采储量2678.8万吨

K----储量备用系数,取1.3

T=2678.8/(150*1.3)=13.7年

1.2.4带区采出率的验算

两个煤层均为中厚煤层,《采矿工程设计手册》中规定,中厚煤层采区采出率不应小于80%

(1)在K1煤层中:

C1=(Zg1-Z1-P1)/Zg1

式中:

C----带区采出率,%;

Zg1----K1煤层的工业储量,万t;

Z1----工作面落煤损失,万t,取Zg1×6%;

P1—煤柱损失,万吨

Zg1=H×L×m1×

=2248×2900×1.40×1.35=1232.1万吨

Z1=Zg1×6%=1232.1×6%=73.9万吨

故C1=(Zg1-Z1-P1)/Zg1=(1232.1-73.9-45.3)/1232.1=0.90>0.80

(2)在k2煤层中:

C1=(Zg2-Z2-P2)/Zg2

式中:

C----带区采出率,%;

Zg2----K2煤层的工业储量,万t;

Z2----工作面落煤损失,万t,取Zg2×6%;

P2—煤柱损失,万吨

Zg2=H×L×m2×

=2248×2900×2.55×1.35=2244.2万吨

Z2=Zg2×6%=2244.2×6%=134.7万吨

故C2=(Zg2-Z2-P2)/Zg2=(2244.2-134.7-82.5)/2244.2=0.90>0.80

1.2.5采区的工作制度

本带区采煤工作面按“三八制”工作,矿井年工作日330d,每天三班作业:

每班工作8小时(进出井时间不在内)每天净提升(运输)时间16h。

2采矿方法的选择

方案比较(技术分析比较和主要经济项目的概算比较)

开采煤层可选用走向长壁采煤法和倾斜长壁采煤法。

1、走向长壁采煤法:

采区式布置。

大巷可布置在底板岩层中,在采区中央布置两条煤层上山,由采区车场连接上山与区段平巷,工作面数目多,工作面较长,采落的煤沿平行于采煤工作面煤壁的方向运出工作面。

应用条件是:

近水平、缓倾斜薄及中厚煤层。

走向长壁采煤法的优点:

(1)在采煤工作面两端至少有一条回采巷道用于通风和运输

(2)随着工作面的推进能及时有计划的处理采空区。

走向长壁采煤法的缺点:

(1)区段平巷、联络巷掘进工程量大,维护费用高

(2)保护煤柱多,煤炭损失大。

2、倾斜长壁采煤法:

倾斜长壁采煤法的优点:

(1)取消了采区上(下)山巷道,巷道布置简单,巷道的掘进及维护费低。

巷道掘进工作量少15%,相应工期短。

(2)运输系统简单,占用设备少。

运输设备及辅助人员可减少30%-40%。

(3)回采巷道沿煤掘进,易固定方向,采面可等长布置,利于等长布置

(4)通风系统简单,风路短,通风构筑物减少约30%

(5)技术经济效应显著,采面单产增加,巷道掘进率降低,采出率增加,工效(吨/工)增加。

倾斜长壁采煤法的缺点:

(1)长距离倾斜巷道辅助运输和行人困难。

(2)当前采掘运机械不完全适应倾斜长壁的要求。

(3)大巷装车点多,可设带区,共用一个煤仓。

3、本着“安全上可靠,技术上先进,经济上合理”三原则,进行综合分析比较以及煤层情况(煤层倾角为6°小于12°,倾斜长度2248m,K1煤层1.40m,属中厚煤层,K2煤层2.55m,属中厚煤层)。

故采用倾斜长壁采煤法,带区布置。

沿倾斜方向推进,工作面长度200m以上,单工作面即可达产,减少采煤机搬家次数。

3带区巷道布置

3.1带区的布置方案

3.1.1巷道布置方案

3.1.1.1方案一:

带区巷道单一布置

分带单独布置。

系统简单,通风容易,每一个分带分别开斜巷进入上部煤层,每一个分带都布置一个煤仓直通运输大巷。

通风系统为:

新风从运输大巷→进风行人斜巷→分带运输斜巷→采煤工作面→分带运料斜巷→回风大巷。

3.1.1.2方案二:

带区巷道联合布置

(1)运输大巷通过进风行人斜巷进入上部煤层,在上部煤层布置两条煤层集中平巷,一条煤层运输集中平巷,一条煤层回风集中平巷。

整个带区布置一个煤仓直通运输大巷。

(2)仰斜推进采场顶板水直接流入采空区,工作面干燥;可以利用煤的自重装煤,残留煤量少;但如果采高较大时煤壁易片帮,且由于重力作用设备工作条件变差。

俯斜推进不易发生片帮事故;工作面不易积聚瓦斯;但工作面易积水,设备易向煤壁滑动,且采煤机自装率低。

比较适合厚煤层和煤层倾角较大的情况

设计煤层煤层顶板稳定,煤层易自燃,煤层厚度属于中厚煤层,倾角<12°,矿井水文地质类型为复杂型。

综合考虑,选择仰斜推进:

设置专用排水巷以防止工作面的涌水流入采空区不易排出的问题。

通风系统为:

新风从运输大巷→进风行人斜巷→煤层运输集中平巷→分带运输斜巷→采煤工作面→分带回风斜巷→煤层回风集中平巷→回风石门→回风大巷。

3.1.1.3方案比较

方案评价

方案一

方案二

优点

系统简单,通风容易,巷道掘进费用比采区少,投产快。

采用无煤柱护巷煤柱损失