团队推荐表国家级教学团队.docx

《团队推荐表国家级教学团队.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《团队推荐表国家级教学团队.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

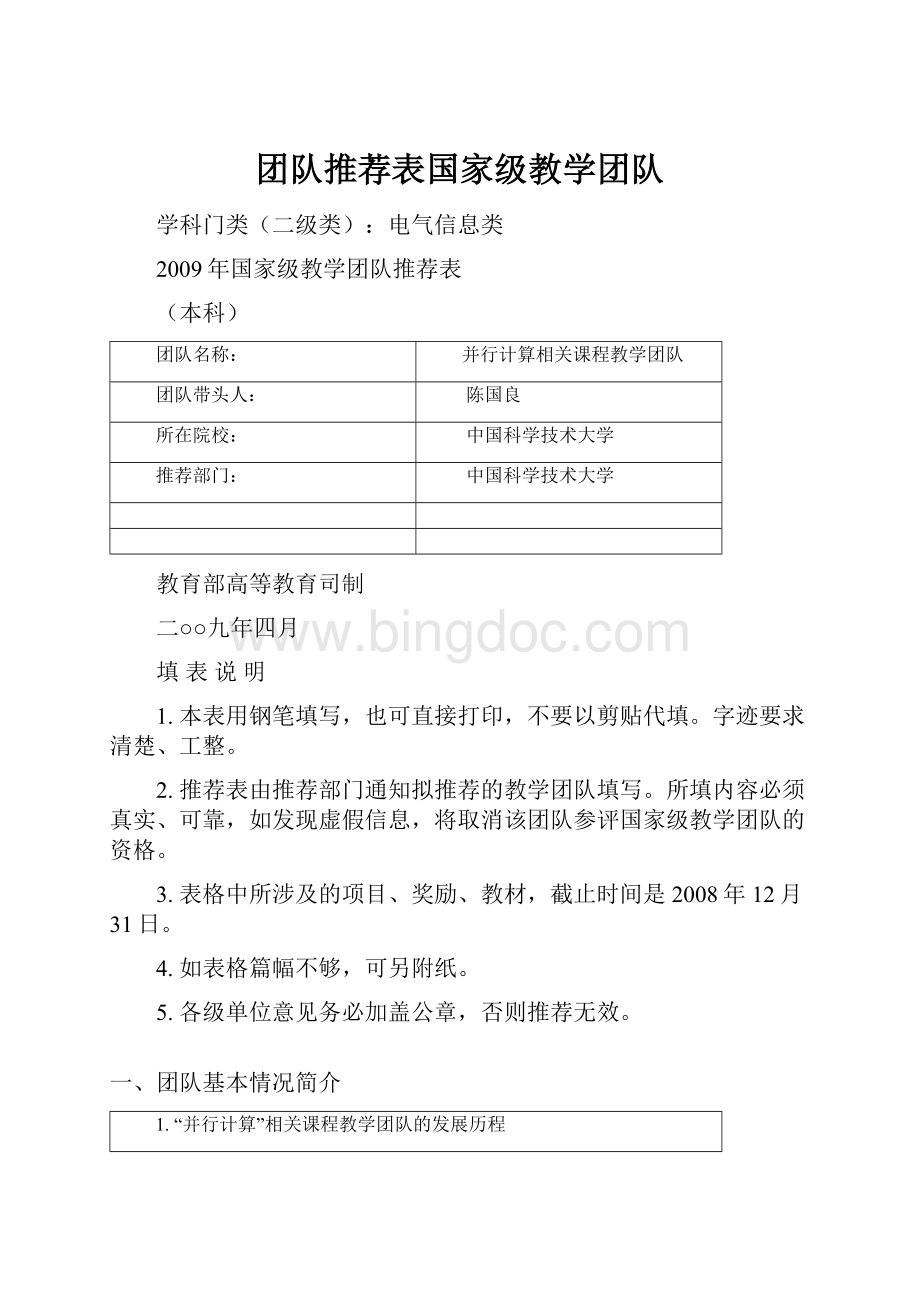

团队推荐表国家级教学团队

学科门类(二级类):

电气信息类

2009年国家级教学团队推荐表

(本科)

团队名称:

并行计算相关课程教学团队

团队带头人:

陈国良

所在院校:

中国科学技术大学

推荐部门:

中国科学技术大学

教育部高等教育司制

二○○九年四月

填表说明

1.本表用钢笔填写,也可直接打印,不要以剪贴代填。

字迹要求清楚、工整。

2.推荐表由推荐部门通知拟推荐的教学团队填写。

所填内容必须真实、可靠,如发现虚假信息,将取消该团队参评国家级教学团队的资格。

3.表格中所涉及的项目、奖励、教材,截止时间是2008年12月31日。

4.如表格篇幅不够,可另附纸。

5.各级单位意见务必加盖公章,否则推荐无效。

一、团队基本情况简介

1.“并行计算”相关课程教学团队的发展历程

90年代中期,中国科学技术大学就开展了“并行计算”相关课程的教学和研究工作,围绕着“并行计算”相关课程的教学,团队的形成与发展经历了10余年的历史。

(1)“并行计算”相关课程体系

如下图所示,“并行计算”相关课程体系分为三个层次:

1计算机专业本科生的“算法加强型课程”,包括“算法基础”(强化了“数据结构”中的算法内容和“算法设计”中的基本内容),“图论”和“代数结构”(强化了“离散数学”中的图论和代数的内容),“算法的数学基础”(简化了的具体数学等内容)。

2计算机专业本科高年级的“并行计算课程”,包括计算机体系结构、数值与非数值算法、程序设计,该课程也同时为全校计算物理、计算化学、计算生物、计算材料等非计算机专业的研究生所选修。

3计算机专业研究生的“计算扩展型课程”,包括“并行计算机体系结构”、“并行算法的设计与分析”、“并行程序设计”和“分布式算法”等。

(2)“并行计算”相关课程教学团队

该教学团队所教授的课程涵盖了计算机本科专业的专业基础课,计算机专业研究生限定选修课和全校计算学科的非计算机专业研究生的选修课。

2.团队的结构及特色

(1)年龄结构合理:

在并行计算系列课程长期建设过程中,逐步形成了相对稳定的老中青相结合的教学梯队。

(2)知识结构良好:

团队成员具有算法基础、离散数学、具体数学、并行机体系结构、并行算法、并行程序设计等方面宽广的专业知识。

外语运用能力较好,可用中英文授课,便于国际交流。

3.团队创建了全国并行计算教育与培养基地,在全国推广并行计算课程

(1)90年中期后,随着国家高性能计算中心(合肥)的成立,教学团队逐渐形成了全国并行计算教育、培训和人才培养基地。

基地建设的成果先后获得2001年国家级教学成果二等奖,2001年安徽省教学成果一等奖。

(2)教学团队在全国范围内开展课程推广和培训活动。

2004年以来先后在太原、大连、深圳和苏州等地举行课程讲习班,使得并行计算系列课程的教学成果逐步推广和辐射到全国各主要地区。

(3)2006年中国科技大学与教育部高等教育出版社联合成立了“高性能计算课程教学资源研发基地”。

该基地以并行计算系列课程及其教材为建设目标,致力于在高性能计算的课程建设、教学内容、教学资源等方面进行合作开发。

4.团队带动了并行计算系列教材建设

团队结合并行计算相关课程的教学出版了“并行计算系列丛书”:

《并行计算——结构?

算法?

编程》、《并行算法的设计与分析》、《并行计算机体系结构》、《并行算法实践》。

先后获得1995年国家优秀教材一等奖,1997年国家级教学成果二等奖,2001年中国高校科学技术一等奖。

5.团队促进了并行计算学科和交叉学科的发展

(1)在全国正式形成和开设了并行计算课程,通过国家教指委认证后各个高等学校都可开设该课程,完成了课程从少数研究型大学到多数普通院校的普及,为并行计算学科在国内的发展做出了贡献。

(2)并行计算的受益者除了计算机专业和计算数学专业的学生外,广大的计算应用型,如计算物理、计算化学等专业方向的学生也从该课程中受益。

二、团队成员情况

1.带头人情况:

姓名

陈国良

出生年月

参加工作时间

政治面貌

中共党员

民族

汉

性别

男

最终学历(学位)

大学毕业

授予单位

西安交大

授予时间

高校教龄

35年

职称

教授,中科院院士

行政职务

软件学院院长

联系地址、邮编

合肥市中国科学技术大学计算机系,230027

办公电话

移动电话

电子邮件地址

获奖情况(省部级以上)

1.2008年获安徽省教学成果特等奖

2.2003年获教育部首届高等学校教学名师奖。

3.2001年获宝钢优秀教师特等奖。

4.并行算法类教学基地建设,2001年国家级教学成果二等奖,2001年安徽省教学成果一等奖。

5.《并行计算-结构·算法·编程》,2001年中国高校科学技术一等奖。

6.安徽省减灾防灾智能信息决策支持系统,2001年国家科技进步二等奖,2000年中科院科技进步二等奖。

主要学习、工作简历

起止时间

学习工作单位

所学专业/所从事学科领域

–

西安交大

无线电系计算机专业

–

中国人民解放军总字142部队

军用数字指挥仪

–

太原785厂设计所

军用数字指挥仪

–

美国普度大学电气工程系

访问学者/并行算法

-

中国科学技术大学

计算机系

2.成员情况:

成员人数7

姓名

孙广中

年龄

30

参加工作时间

2003

最终学历(学位)

博士

专业

计算机

高校教龄

6

职称

讲师

职务

院士学术助理

姓名

徐云

年龄

48

参加工作时间

1983

最终学历(学位)

博士

专业

计算机

高校教龄

26

职称

副教授

职务

高性能计算中心安徽省重点实验室副主任

姓名

黄刘生

年龄

51

参加工作时间

1976

最终学历(学位)

硕士

专业

计算机

高校教龄

27

职称

教授

职务

信息学院副院长

姓名

顾乃杰

年龄

47

参加工作时间

1983

最终学历(学位)

博士

专业

计算机

高校教龄

26

职称

教授

职务

姓名

许胤龙

年龄

45

参加工作时间

1984

最终学历(学位)

博士

专业

计算机

高校教龄

25

职称

教授

职务

高性能计算中心常务副主任

姓名

郑启龙

年龄

39

参加工作时间

1994

最终学历(学位)

硕士

专业

计算机

高校教龄

15

职称

副教授

职务

高性能计算中心系统运行部主任

姓名

吴俊敏

年龄

35

参加工作时间

1994

最终学历(学位)

博士

专业

计算机

高校教龄

9

职称

副教授

职务

三、教学情况

1.主要授课情况:

(2005年以来)

课程名称

授课人

起止时间

课时/上机

并行计算(本科,示范教学)

陈国良

2008年3月-6月

10

并行计算(本科)

孙广中

2008年3月-6月

50/20

并行计算(本科,示范教学)

陈国良

2007年3月-6月

10

并行计算(本科)

孙广中,徐云

2007年3月-6月

50/20

并行计算(本科,示范教学)

陈国良

2006年3月-6月

10

并行计算(本科)

徐云,孙广中

2006年3月-6月

50/20

并行计算(本科,示范教学)

陈国良

2005年3月-6月

10

并行计算(本科)

徐云,孙广中

2005年3月-6月

50/20

代数结构(本科)

孙广中

2007年9月-12月

60

代数结构(本科)

孙广中,周智

2006年9月-12月

60

代数结构(本科)

周智

2005年9月-12月

60

算法基础(本科,计算机)

顾乃杰

2008年9月-12月

60/30

算法基础(本科,计算机)

顾乃杰

2007年9月-12月

60/30

算法基础(本科,计算机)

顾乃杰

2006年9月-12月

60/30

算法基础(本科,计算机)

顾乃杰

2005年9月-12月

60/30

算法基础(本科,信息安全)

徐云

2008年9月-12月

60/30

算法基础(本科,信息安全)

徐云

2007年9月-12月

60/30

算法基础(本科,信息安全)

徐云

2006年9月-12月

60/30

图论(本科)

许胤龙

2008年9月-12月

60

图论(本科)

许胤龙

2007年9月-12月

60

图论(本科)

许胤龙

2006年9月-12月

60

图论(本科)

许胤龙

2005年9月-12月

60

并行程序设计(本硕贯通)

郑启龙

2008年9月-12月

60/20

并行程序设计(本硕贯通)

郑启龙

2007年9月-12月

60/20

并行程序设计(本硕贯通)

郑启龙

2006年9月-12月

60/20

分布式算法(研)

黄刘生

2008年9月-12月

60

分布式算法(研)

黄刘生

2007年9月-12月

60

并行算法(研)

徐云

2008年3月-6月

60

并行算法(研)

徐云

2007年3月-6月

60

并行计算机体系结构(研)

吴俊敏

2008年3月-6月

60

并行计算机体系结构(研)

吴俊敏

2007年3月-6月

60

2.教材建设情况:

(主要教材的使用和编写情况)

教材名称

作者

出版社

出版年

入选规划或获奖情况

并行计算-结构·算法·编程

陈国良

高等教育出版社

1999(第一版)

2003(第二版)

“九.五”规划教材(1996),面向21世纪课程教材(1999),国家首届精品教材(2002),“十一.五规划教材”(2006),2001年获中国高校科学技术一等奖

并行算法的设计与分析

陈国良

高等教育出版社

1994(第一版)

2002(第二版)

“八.五”规划教材(1992),“十一.五”规划教材(2006),1995年国家优秀教材一等奖,1997年国家级教学成果二等奖

并行计算机体系结构

陈国良、吴俊敏、章锋、章隆兵

高等教育出版社

2002年

并行算法实践

陈国良、安虹、陈崚、郑启龙、单久龙

高等教育出版社

2004年

3.教学成果获奖情况:

(限国家级奖励)

项目名称

奖励名称

奖励级别

时间

并行算法的设计与分析

国家级教学成果奖

二等奖

1997

并行算法类教学基地建设

国家级教学成果奖

二等奖

2001

4.教学改革项目:

(省部级以上、2000年以来,如精品课程、教学基地等,限15项)

项目名称

经费

项目来源

起止时间

“并行计算”国家精品课程

8万

教育部

2003年-

高等教育百门精品课程教材建设计划

8万

教育部高教社

2003年-2004年

高性能计算课程教学资源研发基地

5万

教育部高教社

2006年-2010年

“算法基础”安徽省精品课程

1万

安徽省

2006年-

5.教学改革特色:

(团队设置特色、专业特色、课程特色,切实可行的创新性改革措施、实验教学或实践性教学、资源建设、网络教学等)

(1)团队设置特色

①年龄结构合理:

在并行计算系列课程长期建设过程中,逐步形成了相对稳定的老中青相结合的教学梯队。

教学团队的带头人为中国科学院院士、全国首届国家教学名师陈国良教授。

他长期致力于本团队课程建设,坚持在本校教学第一线为本科生和研究生授课,指导和培养年轻教师的教学工作。

教学团队成员中包括多名教授/副教授/讲师,年轻教师均具有博士学位。

②知识结构良好:

团队成员坚持教学科研相结合,专业蕴含了算法基础、离散数学、具体数学、并行算法、并行机体系结构和并行程序设计等领域。

每门课程都配备至少两位教员,以便轮流执教。

通过在职培养和短期出国进修,进一步扩充团队成员的知识面,优化知识结构。

(2)专业特色

①定位于全国高校计算机专业的专业基础课。

②面向全国普通高校中计算机本科专业。

③兼顾全国高校中面向计算型(计算物理、计算化学、计算生物、计算材料等)的非计算机专业。

④努力沟通“计算机科学”、“计算科学”和“计算型应用科学”等交叉学科专业。

(3)课程特色

①课程设置适应培养面向21世纪的宽口径、通才、适应性强的高等人才的需要。

②将“并行计算机体系结构”、“并行算法”和“并行编程”融为一体。

③以“并行计算”为核心,设置了相关的算法加强型课程和计算扩展型课程。

④将“课堂讲授”与“上机实践”融为一体;将“基础理论”与“学科前沿”融为一体;将“基础教学”与“培养学生创新能力”融为一体。

(4)教材建设

90年代中期以来,我们酝酿和筹划并行计算课程的配套系列教材建设工作,根据并行计算的课程体系,规划出版了并行计算课程的系列教材——《并行计算系列丛书》。

①《并行计算——结构?

算法?

编程》教材,是以并行计算为主题,探讨了并行计算的硬件平台(并行计算机)、并行计算的理论基础(并行算法)和并行计算的软件支撑(并行程序设计),强调了融并行计算机结构、并行算法设计和并行编程为一体,涉及的内容比较广泛。

该教材为“九.五”规划教材(1996),面向21世纪课程教材(1999),教育部高教社首批百门精品教材(2003),“十一.五”规划教材(2007),2001年获中国高校科学技术一等奖。

②《并行算法的设计与分析(修订版)》教材,是以并行计算模型为主线,探讨了计算机科学中诸多常用的数值和非数值计算问题的并行算法设计及其分析方法,加强了学科发展趋势的论述,充分吸收了学术界的最新成果。

该教材为“八.五”规划教材(1991)、“十一.五”规划教材,获得1995年国家优秀教材一等奖,1997年国家级教学成果二等奖。

③《并行计算机体系结构》教材,是以当代可扩放并行计算机系统结构为主题,着重论述了对称多处理机、大规模并行处理机、机群系统和分布共享存储多处理机系统的组成原理、结构特性、设计方法、性能分析,增加了相应系统的实例,强调了软件与硬件的结合。

④《并行算法实践》教材,是以并行算法编程实现为主题,详细介绍了并行程序设计的有关内容、典型的非数值并行算法和数值并行算法的MPI编程实现过程,突出了算法设计与实现的结合。

(5)团队推动了教学改革,形式了完整的教改思路

①创新的体系:

将计算机体系结构、算法设计、数值计算和程序设计有机结合在一起,在国内形成一门新型“并行计算”课程。

②先进的学科:

在保持本学科的经典完整内容的同时,力图反应本学科最新成就和学科前沿以及发展趋势

③新颖的内容:

保持内容先进与新颖,广泛吸取国际多本同期同类教材中的精彩内容。

宽广的适用面:

以计算机专业高年级本科生和研究生为主,兼顾信息科学、计算科学等相关专业的研究生,同时考虑国际交流的需要。

(6)实验教学

实验教学强化学生“结构—算法—编程”一体化学习方法的意识,让学生充分理解对于求解一个给定问题的任何并行算法,都必须采用某种并行编程语言,最终运行在一台具体的并行计算机上的全过程。

①实验要求熟悉三种以上的主流并行计算平台,包括共享存储的多处理机、分布存储的多计算机和目前流行的PC机群,其中PC机群是作为目前主要的实验平台。

②要求学生掌握至少两种并行程序设计语言标准:

即分布存储的MPI和共享存储的OpenMP,同时对面向大型科学和工程计算的HPF(高性能Fortran)也应了解和熟悉。

③选择某些典型的非数值并行算法和数值并行算法,使用上述的并行编程语言标准,至少在PC机群上编程调试、分析和运行。

(7)资源建设

①针对不同的课程设置和专业要求,制作了中文和英文的两套电子讲稿,并根据科学的最新发展不断加以补充和修订。

②对于教学中存在的一些难点和重点,采用了课件动画演示的方法来加强教学效果。

③此外,还针对部分内容进行了示范性教学录像,可在课堂教学中使用。

(8)网络教学

1我们提供的网上教学环境是一个相对完整的自学习环境,其中包括各章节的知识点、重点难点、例题讲解和习题实例,学习参考资料,并在网上提供讨论答疑。

2此外,为了更好的推广,“并行计算”国家精品课程建设过程中,我们完成了示范教学录像(10学时)和全程教学录像(60学时)上网。

实验教学中的相关素材,如上机演示,示例程序等也都成为网上教学资源的一部分。

6.教学改革成果应用推广情况:

并行计算系列课程的形成,经过了长期的积累与建设,它的建设对我国该课程的教学起到示范与推动作用。

为了将此成果尽早、尽快地推广并辐射到全国各地,我们采用了边建设、边推广的办法,在推广中不断地完善课程自身的建设。

(1)与全国有关高校交流

我们非常重视与高校同行交流,虚心征求兄弟院校的意见和建议,取长补短以达到不断完善课程建设的目的。

为此,我们曾分别在北京大学、国防科技大学、武汉大学、山东大学、南京航空航天大学、扬州大学、中山大学、广西大学等进行了有关并行算法方面的学术报告和并行计算方面的专题讲演,达到既传播并行计算类教学成果,又广泛吸纳各方意见的目的。

(2)在全国各大地区举办课程讲习班

并行计算课程的建设,自始至终得到教育部高等学校计算机教学指导委员会和高等教育出版社的大力支持,自2004年来,我们曾根据教育部统一安排,分别在全国各大地区举行过为期1周到10天的“全国并行计算系列课程”暑假教师(也包括研究生)课程讲习班,积极向全国推广并辐射并行计算教学成果。

①:

中国科大与太原理工大学联合举办“全国并行计算讲习班”:

学时为40,另有上机学时30;参加单位37个;学员80名。

②:

中国科大与大连理工大学联合举办“名师精品课程-并行计算讲习班”:

学时为40,另有上机学时30;参加单位15个;学员34名。

③:

中国科大与深圳大学联合举办“2006年并行计算国家精品课程教师培训及课程教学研讨会”:

学时为40,另有上机学时30;参加单位26个;学员38名。

④:

中国科大与苏州大学联合举办“2008年并行计算国家精品课程教师培训班暨课程教学研讨会”:

学时为40,另有上机学时30;参加单位20个;学员51名。

(3)国内使用系列教材情况

根据2006年不完全统计,全国重点高校,普通高校,边远地区高校等30余所,使用了并行计算系列丛书作为本科生/研究生的教材/教学参考书。

7.教学改革论文(限10项)

论文(着)题目

期刊名称、卷次

时间

并行计算课程的教学方法

中国大学教学,第2期,2004

2004

精品课程“并行计算”的建设

中国大学教学,第1期,2006

2006

并行计算系列课程教学团队的建设

中国大学教学,第2期,2008

2008

并行算法课程教学研究与探讨

教育与现代化,第4期,2008

2008

四、培养青年教师、接受教师进修工作

1.培养青年教师

(1)多年来,在并行计算这个专业领域内,我们共培养了硕士研究生50多名,博士研究生40多名,博士后5名,目前他们有的已经在国际学术界有相当的影响力和地位。

教学团队中许多中青年教师是在本学科的教学科研中得到培养和锻炼。

他们在教学科研方面取得了一定的成绩,主持了多项国家级,省部级的教学科研项目,在学校的课堂教学中得到了学生们的好评。

(2)为了提高青年教师的整体水平,帮助他们接触并行计算科研的最新进展,借鉴国际上的并行教学方法,近年来我们有计划的安排教学团队中的多名中青年教师在国内外教学科研单位短期访问和进修。

每门课程都配备至少两位教员,以便教员在外进修时轮流执教。

通过访问和交流,很好的提高了教员的专业水平和综合素质。

2.接受教师进修工作

(1)多年来为全国内地有关高校代培并行算法/并行计算方面的进修青年教师和访问学者约15名。

包括国防科工委有关单位、内蒙古大学、广西大学、太原理工大学,西安科技大学,安徽师范大学,淮南理工大学,深圳大学等。

(2)多年来为全国兄弟院校联合培养博士生十余名,包括安徽大学、广西大学、桂林电子科技大学、解放军电子工程学院、解放军炮兵技术学院,解放军蚌埠坦克学院等。

五、科研情况

1.科研项目(限5项)

项目名称

经费

项目来源

起止时间

当代并行机上并行算法应用基础研究

180万

国家自然基金委

2006-2009

合肥网格结点的建设及若干典型网格应用的研制

160万

国家863

2007-2010

基于应用调度的网格服务环境及若干网格应用的研制

173万

国家863

2002-2005

SMP机群系统上并行算法的研究与实现

40万

国家863

2001—2003

NP难解问题的工程实用高效算法

410万

国家973

1998—2003

2.科研转化教学情况

多年来,提出了并行计算“结构—算法—编程”一体化的研究方法。

由于我们在并行计算方面有一支训练有素的研究队伍以及具有较扎实的理论基础与研究经验,所以能够连续不断的申请到国家自然科学基金(重点),863计划(重点)和973计划以及国家教育部博士点基金等项目。

并行计算的科研成果很好的促进了并行计算类的教学建设。

(1)随着科研发展和学科需要,建立了并行计算课程的相关教材

①90年代初正式在国内首次出版了“并行算法”丛书:

《并行算法-排序和选择》,中国科大出版社/台湾儒林图书公司,1990/1991。

《VLSI计算理论与并行算法》,中国科大出版社/台湾儒林图书公司,1991/1992。

《并行图论算法》,中国科大出版社/台湾儒林图书公司,1991/1992。

②90年代末和近几年正式出版了“并行计算”丛书:

《并行计算——结构?

算法?

编程》(1999,2003,高等教育出版社)。

《并行算法设计与分析》(1994,2004,高等教育出版社)。

《并行计算机体系结构》(2003,高等教育出版社)。

《并行算法实践》(2004,高等教育出版社)。

(2)跟踪科研成果和学科前沿,反映在教材和教学中

①并行机体系结构教学中引入多核处理器知识,并讲授最新国际和国内并行机以及我们团队研制的国产并行机。

②并行计算理论中讲授我们提出的三层并行计算模型,以及并行算法设计方法学中讲授归纳总结的三种设计方法和基本设计技术。

③出版《并行算法实践》(2004,高等教育出版社)一书,补充并行编程的方法和大量实例。

(3)科研基地建设,提升了教学资源和实验环境

①1995年率先成立我国第一个国家级高性能能计算中心,为中国南方地区提供高性能计算服务和本校教学服务。

近几年,添置了曙光4000A和联想深腾1800集群系统,总计算能力达。

②2006年中国科技大学与教育部高等教育出版社联合成立了“高性能计算课程教学资源研发基地”,致力于在高性能计算的课程建设、教学内容、教学资源等方面进行合作开发并推广使用。

(4)科研转化教学,还体现在

①“结构—算法—编程”一体化的并行计算学科体系,让学生亲身接触到多种并行计算平台、编程语言和工具环境,充分锻