中国古代史知识表解.docx

《中国古代史知识表解.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国古代史知识表解.docx(69页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

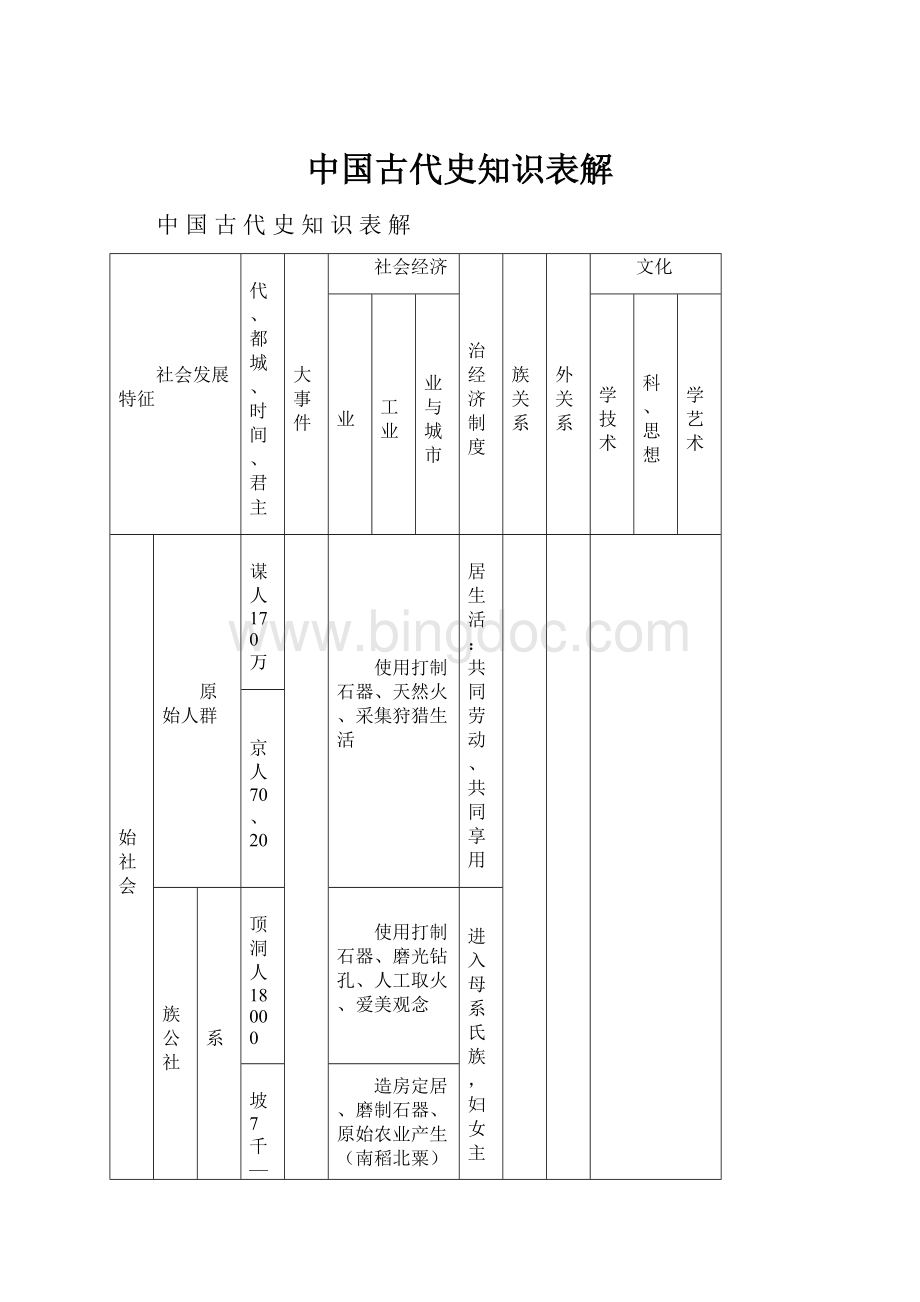

中国古代史知识表解

中国古代史知识表解

社会发展特征

朝代、都城、时间、君主

重大事件

社会经济

政治经济制度

民族关系

对外关系

文化

农业

手工业

商业与城市

科学技术

社科、思想

文学艺术

原始社会

原始人群

元谋人170万

使用打制石器、天然火、采集狩猎生活

群居生活:

共同劳动、共同享用

北京人70、20

氏族公社

母系

山顶洞人18000

使用打制石器、磨光钻孔、人工取火、爱美观念

·进入母系氏族,妇女主导;

·原始公有制,共同劳动共同消费

半坡7千—5千

造房定居、磨制石器、原始农业产生(南稻北粟)、制陶(半坡彩陶)、纺麻织布

河母渡7—5千

父系

大汶口4000—5000

磨制石器、黑陶白陶、玉器文化、养蚕缫丝

·进入父系氏族,男子主导;

·生产发展、剩余产品、私有财产、贫富分化、阶级产生、原始社会瓦解;

·部落联盟实行禅让制

在部落联盟融合的基础上产生了华夏族

传说时代4000—5000年

·逐鹿之战

奴隶社会

奴隶社会形成

夏朝:

阳城(豫西晋南)

·B2070—B1600

·大禹、启、桀

·大禹建夏

·启继王位

·夏桀亡国

·三代农作物品种丰富(五谷)

·耕作技术进步(集体耕作、木器石器、青铜农具少、用粪肥、草木灰、绿肥)

·畜牧业占有重要地位(拉车、祭祀)

·青铜铸造发达号称青铜时代(夏少、商繁盛、西周生活化)

·玉器加工发展(商妇好墓玉器)

·纺织业发展(西周平织物、斜纹提花、刺绣)

·陶瓷业(商周原始瓷器)

·制漆(河母渡红漆碗、商周用漆饰车)

·夏朝交通工具种类多

·商人善于经商,以贝为币

·商都成为繁华都市

·西周修筑大道,设有旅舍、建立邮驿传递制度

·三代都城是政治交通中心

·王位世袭制取代禅让制

·设立国家机器,实行奴隶主阶级专政

是中华文明勃兴时期,为后世博大精深的中国文化奠定基础

·天文历法:

夏小正、商朝干支纪日法、夏商日月食记录

·医药学:

商周分科治病、商朝出土石砭镰

·生物学地理学知识丰富(周易提出地理概念)

·文字:

商朝甲骨文是比较成熟的文字(河南殷墟、六书、意义);西周金文

·历史:

尚书是最早官方史书

·周易是最古老的占卜用书含有朴素辩证法思想

·艺术:

商朝青铜器有平雕和浮雕技术、作品有四羊方尊和司母戊,西周青铜器有大量铭文,三星堆出土商朝青铜铸像

奴隶社会发展

商朝:

亳—殷(河南安阳)

·B1600—B1046

·汤、盘庚、纣

·商汤灭夏

·盘庚迁殷

·商纣暴政

·人祭、人殉(奴隶制的残酷性)

·炮烙之刑

奴隶社会鼎盛

西周:

镐京(陕西西安)

·B1046—B771

·周武王、厉王、幽王

·牧野之战武王伐纣

·厉王无道国人暴动

·犬戎破镐幽王丧国

·井田制(目的、含义、权利与义务、生产方式、性质、发展过程、作用、瓦解原因与标志)

·分封制(原因、目的、内容、诸侯国、实质、作用、历史局限、分封制与井田制的关系)

奴隶社会瓦解

东周春秋:

洛邑(河南洛阳)

·B770—B476

·周平王

·平王东迁建立东周

·诸侯争霸的原因、目的、性质、评价(齐桓公、晋文公、楚庄王、吴王阖闾、越王勾践)

·春秋时期出现铁农具和牛耕、战国时期推广

·水利事业发展(中原桔槔、春秋楚孙叔敖芍陂、战国秦蜀守李冰都江堰、郑国渠)

·冶铸业(铸铁柔化处理技术,2000年)

·青铜铸造(莲鹤方壶、金银错技术、雕铸技术)

·制漆(夹贮技术、长沙战国麻布残片)

·煮盐(山西池盐、四川井盐、山东海盐)

·酿酒(用曲造酒)

·手工业专著考工记(齐国官营手工业工艺)

·商业发达,各地土特产品交流(南象牙、北马、东鱼盐、西皮革)

·许多城市成为商业中心(齐临淄、赵邯郸、楚郢)

·生产力进步(铁器、牛耕出现与推广)

·生产关系变化(私田产生—初税亩用法律形式确立土地私有制—出现封建地租剥削—产生新的阶级对立)

·上层建筑的变动:

新兴地主的变法运动(魏李悝、楚吴起、秦商鞅)

·商鞅变法(重点:

背景、目的、内容、性质、结果、成功原因、作用、局限、认识)

·少数民族与华夏族的融合为秦建立统一的多民族国家奠定基础(民族分布、融合方式、意义)

·春秋战国时期文化繁荣的原因、特点、影响

·百家争鸣的原因、意义

·天文(《春秋》记载最早哈雷慧星记录;历法形成固定系统,19年7闰;战国出现最早天文著作甘石星经)

·物理(墨经有大量物理知识)

·医学(战国扁鹊创立四诊法)

·春秋思想家(老子、孔子的思想与评价)

·战国百家争鸣(墨子、孟子、荀子、庄子、韩非子的思想与评价)

·学术、教育下移

·文学(诗经、屈原与离骚、诸子散文)

·艺术(绘画成为独立的艺术、长沙楚出土帛画妇女凤鸟图和御龙图;青铜装饰四川出土嵌错赏功宴乐铜壶;音乐湖北随州出土青铜编钟)

封建社会

封建社会确立

东周战国:

洛邑

·B475—B221

·战国七雄兼并战争的原因、目的、性质、评价(三家分晋、田氏代齐、齐魏桂陵之战、马陵之战、秦赵长平之战)

封建社会

封建大一统和封建社会的初步发展:

秦汉时期

秦朝

·咸阳

·B221-B207

·秦始皇嬴政、二世

·秦统一(历史条件、过程、意义)

·开凿灵渠的目的、地理位置、意义

·秦疆域四至

·修筑长城(目的、评价)

·秦末农民战争(原因、过程、特点、意义)

专制主义中央集权制度的确立

1、目的:

2、内容:

·政治:

皇帝制、三公(丞相、御史大夫、太尉)九卿制、郡县制、秦律

·经济:

土地私有按亩纳税;统一度量衡;统一货币;统一车轨弛道

·文化:

书同文;焚书坑儒;以法为教以吏为师

3、意义:

4、局限:

·统一越族、西南

·击匈奴,收河套,筑长城

·秦汉文化的特点(统一性与多样化有机结合、中外文化交流空前频繁、水平居世界先进行列、气势恢弘)

·繁荣的原因(政、经、民、外、文)

·意义:

是先秦文化的总结和升华,为后世封建文化的进一步发展奠定了基础

·天文历法(汉武帝制订第一部完整历书太初历、西汉最早记录太阳黑子、东汉张衡解释月食、制作地动仪1700年)

·数学(东汉九章算术是世界最先进的应用数学,古代数学形成完整体系)

·医学(战国问世西汉编定黄帝内经奠定了祖国医学的理论基础;东汉神农本草经是中国第一部药物学著作;汉末神医华佗发明麻沸散1600年;医圣张仲景伤寒杂病论)

·造纸(西汉有天水放马滩出土世界最早的纸;东汉蔡伦改进造纸术、8世纪传到中亚经阿拉伯人传到欧洲非洲)

·哲学(西汉董仲舒的主张、核心;东汉王充的主张、作品和意义)

·宗教(西汉末年佛教传入、东汉明帝建白马寺;东汉道教形成、太平经)

·史学(西汉司马迁史记是第一部纪传体通史;东汉班固第一部断代史汉书)

·文学(赋:

西汉气势恢弘,如司马相如子虚赋上林赋;东汉现实感强,如班固两都赋;乐府:

形式自然、内容丰富、语言通俗)

·雕塑(秦始皇兵马俑、东汉成都说唱俑和洛阳杂技俑、秦汉瓦当)

·绘画(马王堆出土帛画等)

西汉

·长安

·B202—9

·高祖刘邦

·文帝、景帝

·汉武帝

·楚汉战争(目的、过程、性质、胜败原因、结果)

·高祖休养生息政策(原因、目的、措施、作用、实质)

·文景之治(措施、意义)

·汉武帝大一统(原因、措施、意义)

两汉经济发展的特点:

封建经济初步发展

原因:

(政治、经济、民族、外交、文化)

意义:

为后世封建经济的发展奠定基础

两汉制度特点:

汉承秦制、有所损益

·监察制度—刺史制度(沿革:

汉武帝以州为监察区,设刺史监察;东汉增加地方行政权和军权;汉末州牧成为州的最高行政长官。

职能:

由西汉地方监察机构逐渐成为地方最高行政机构,郡县二级制变为州郡县三级制)

·地方行政制度—郡国并行制度(西汉初年实行郡县与封国并行制度,王国实际与割据无异,侯国相当于县,享有租税,无治民权;分封导致王国问题、威胁中央集权;汉武帝解决王国问题的推恩令、附益之法,意义:

王国问题得到进一步解决,中央集权大大加强)

·选官制度—察举制(目的:

加强中央集权;演变过程:

西汉有察举、征召、东汉注重孝廉、随着豪强地主势力发展门第族望成为选举的主要依据)

·经济制度—编户齐民(目的:

加强对人民的控制、保证国家税收;征税标准:

根据资产多少征收赋税徭役兵役;人民的负担:

田租较轻,人口税更赋重,还有田亩附加税,杂役)

民族关系的特点:

边疆民族发展较快;少数民族与中原的交往联系加强

原因:

(政、经、民族政策、外、文)

意义:

·与匈奴的关系(匈奴的生产生活、统一;西汉初被迫和亲、评价;汉武帝北击匈奴的条件、性质、评价;昭君出嫁呼韩邪的评价;东汉初匈奴分裂;东汉出击北匈奴,彻底解除对汉的威胁)

·与西域的关系(西域的地理概念;张骞通西域的目的、意义;设立西域都护,正式归属中央;东汉班超经营西域)

·与西南夷的关系(汉武帝设郡、意义)

·与百越的关系(汉武帝设立南海等九郡、意义)

·两汉时期民族关系的特点、途径、意义

外交特点:

以中国为中心的东亚文化圈影响突破东亚远及欧非

原因:

政经民外文

意义:

·与朝鲜的关系(政治关系:

三韩使节会见汉武帝、光武帝;经济关系:

输入檀弓果下马、输出铜镜漆器铁农具;文化:

辰韩引进中国文化称为秦韩)

·与日本(政治:

派遣使节会见汉武帝光武帝、光武帝赐印;经济:

输出铁器铜镜丝帛)

·与越南(经济:

输入象牙犀牛珍珠、输出铁犁牛耕水利技术)

·丝绸之路(陆路:

西汉以前就有、张骞沟通;输出铁器丝绸养蚕缫丝技术铸铁术井渠法造纸术、输入佛教。

海路:

从广东出发到达印度半岛南端、意义)

·与西亚安息(安息在汉朝与大秦之间进行转手贸易)

·与欧洲大秦(甘英出使大秦到达波斯湾、后汉书记载安敦派使节到达东汉是正史中关于中国与欧洲直接来往的最早记载)

·农具改进牛耕推广(铁器传到西域珠江、犁壁1000年、西汉赵过耧车、二牛抬杠、一牛挽犁)

·水利发展农耕扩大(黄河灌溉渠六辅渠、白渠;江淮修陂池;东南排水筑堤;西北坎儿井)

·稻麦推广成主要粮食作物(东汉有双季稻、汉水稻麦轮作)

·耕作管理技术(西汉干旱地区代田法、水稻育秧移植技术)

·农学研究(西汉汜胜之书、东汉四民月令)

·丝织业(陈宝光妻、长沙马王堆汉墓出土素纱禅衣、新疆棉纺织业、会稽葛布、贡品越布)

·冶铸业(西汉用煤冶铁、淬火技术、东汉杜诗发明水排、冶铁中心宛巩、低温练钢)

·制漆业(马王堆出土漆器)

·煮盐业(汉武帝盐铁专卖)

·造船业(橹舵帆锚)

·商业繁荣(商路、设立市、与少数民族贸易)

·货币(以黄金、铜钱为主、汉武帝五铢钱)

·城市繁华(长安、洛阳、成都、邯郸、临淄、宛号称五都)

东汉

·洛阳

·25—220

·光武刘秀

·光武中兴(原因、措施、作用)

·外戚宦官专权(原因、实质)

·党锢之祸(原因、性质、评价)

·豪强地主势力发展(原因、形成过程、特权、性质、影响)

·黄巾起义(原因、特点、意义)

·汉末军阀割据混战(原因、影响)

封建社会

封建国家的分裂和民族大融合时期:

三国两晋南北朝

三国鼎立

·魏:

220—266、曹丕、洛阳

·蜀:

221—263、刘备、成都

·吴:

222—280、孙权、建业

·曹操统一北方(官渡之战)

·赤壁之战促成三国鼎立初步形成

·三国鼎立局面形成的原因、性质、评价

社会经济发展的特点:

江南迅速开发中原相对缓慢;士族庄园经济和寺院经济有重要地位;商品经济水平低;民族经济交流加强

原因:

政经民文人

民族融合途径:

民族迁徒、杂居相处和相互通婚;联合斗争;友好交往;中央政权的开明的民族政策和少数民族统治者的改革;“和亲”、“册封”促进民族融合战争促进民族融合

原因:

三次高潮:

实质:

意义:

·少数民族内迁:

内迁民族(匈鲜羯氐羌);过程(东汉魏晋开始、西晋末内迁加快);民族矛盾与阶级矛盾;民族之间的混战的影响与客观作用

·北魏孝文帝改革:

原因(客观趋势、内部问题、游牧民族威胁、目的);内容(整顿吏治、颁布均田令、迁都洛阳、学习汉族文化);意义;评价孝文帝

·民族大融合:

北方民族大融合的原因、途径、实质、意义;南方西南和西北的民族融合(诸葛亮治理南中、吴国征服笼络越族)

文化发展的特点:

充分反映了本时期社会大分裂和民族融合的特点;思想领域异常活跃;科技文化继续领先于世界

原因(经、政、民、文化基础、人民劳动)

意义

·江南农业开发:

过程(东吴开始、东晋大规模、南朝赶上、唐安史后开始南移、两宋超过);特点(范围广、各地发展不平衡);原因(政经民等);作用(为经济中心南移打下基础)

·北方农业的恢复:

特点(中原农耕缩小畜牧扩展环境缓解、周期性的破坏与恢复);表现(农具有曹魏马钧翻车、水椎水磨;水利;开发边疆如河西走廊与辽东)

·丝织业:

曹魏在襄邑洛阳设织造机构;吴有八辈之蚕;蜀锦行销吴魏

·冶炼业:

北魏相州军刀;百炼钢技术成熟;发明灌钢法

·制陶业:

南青北白

·造纸业:

纸张取代简牍成为主要书写材料;中心有洛阳长安建业扬州

北方商业遭到破坏委琐;南方商品经济相对活跃

西晋的短暂统一

·266—316、司马炎、洛阳

·晋武灭吴统一南北

·八王之乱(原因、性质、影响)

·永嘉之乱匈奴灭晋(灭亡原因)

·数学:

魏晋刘徽提出圆周率的正确算法;南朝祖冲之计算圆周率早1000年;祖冲之的缀术

·农学:

北朝贾思勰的齐民要术总结黄河中下游农牧业经验,是中国现存最早的农书

·地理学:

西晋裴秀的禹贡地域图;北魏郦道元的水经注是一部综合性地理著作

·道教:

东晋葛洪结合儒家思想改造道教为统治者服务;南朝陶洪景吸收佛教和封建等级观念,建立道教神仙体系

·佛教:

盛因(宗教的欺骗性、适合统治需要、百姓精神解脱);危害(愚弄百姓、浪费社会财富、与官夺税人民负担加重);作用(文化方面)

·反佛思想家范缜的神灭论:

形神统一;北魏太武帝、北周武帝灭佛与意义

·文学:

建安文学(曹操蒿里行、王桀七哀诗、蔡文姬悲愤诗);东晋田园诗人绦渊明的归园田居、桃花园诗;南北朝民歌(南方缠绵婉转如采桑度;北方慷慨激昂如喇勒歌、木兰辞)

·书法:

东汉书法成为艺术,如蔡;曹魏钟繇把隶书转为楷书;东晋王羲之的兰亭序、黄庭经;王献之

·绘画:

有宗教色彩;三国槽不兴是佛像画始祖;东晋顾恺之的女史箴图、洛神赋图

·石窟:

山西大同云冈石窟;河南洛阳龙门石窟

东晋和十六国

·东晋:

317—420、司马睿、建康

·十六国:

少数民族割据政权

·东晋巩固统治:

加强内部团结;安抚流民休养生息

南朝和北朝

·南朝:

420—589、宋齐梁陈、建康、刘裕、陈后主

·北朝:

439—581、北魏、东西魏、北齐周

·宋武帝刘裕赋轻役稀民殷国富

·北周武帝改革:

内容(政、经、军)、作用

封建社会

封建社会的繁荣:

隋唐时期

隋朝

·581—618

·长安

·隋文帝、隋炀帝

·评价隋朝的历史地位(5方面)

·秦与隋的异同

·589年隋灭陈

·统一的原因(政、经、民、人民、趋势、陈衰、主观);意义(政、经)

·经济建设:

兴建两都(宇文恺建大兴城、洛阳城);广设仓库(洛口仓、含嘉仓);开通运河(时间人物;三点四段五河六省;开凿运河的原因、目的、评价);修筑弛道(目的、作用)

·隋炀帝的暴政(徭役、兵役、大兴土木、严刑峻法)与隋末农民战争(原因、爆发、典型、结果)

隋唐经济发展特点:

空前繁荣

原因:

政治、政策、经济、民族、外交、科技、人民

·三省六部制

沿革(隋文创立、太宗完善);组织机构与职能(中书草拟颁发、门下审核、尚书执行、吏部考核任免官吏、户部管理户籍和赋税、礼部管理国家礼仪、兵部管军政、刑部管刑罚、工部管工程建设);特点(分工合作、牵制监督);评价(加强中央集权、削弱相权加强皇权、对后世影响深远)

·科举制

原因(九品中正制无法维持);沿革(隋文分科考试、隋炀创建进士科科举制形成、唐太宗一进士明经为主、武则天创武举殿试、唐玄宗提高科举考试的地位);进步作用(抑制门阀、扩大基础、提高官吏素质、加强中央集权、促进唐诗发展);局限(忽视实际学问)

·府兵制

沿革(隋文实行军民同籍,寓兵于农,促进了生产、增加赋税、扩大兵源、清除胡汉分治、利于统一、促进民族融合;唐太宗健全府兵制,抑制了将帅兵权、加强了中央集权,但加重了农民负担;武则天时因均田制破坏、兵役沉重、府兵地位下降,到唐玄宗时崩溃)

·募兵制:

目的(加强军事力量);内容(招募兵丁、供给衣食、免征赋役);评价(减轻农民负担、有利生产、军事力量加强、但导致地方藩镇军阀割据力量)

·租庸调制

沿革(隋朝沿用北魏租调制,以庸代役但有年龄限制;唐朝实行租庸调制,庸没有年龄限制);意义(保证了农时、减轻了赋役、增加了赋税收入、巩固了府兵制)

·两税法

原因(封建土地制—土地兼并—均田制废弛—租庸调制无法维持—财政收入减少—为解决财政困难);概况(时间、人物);内容(按资产交户税按田亩交地税;夏秋两次收税);实质;作用(税种由繁杂到简化、征税标准由人丁为主到以田亩资产为主、人身控制放松、扩大了税源、增加收入、减轻农民负担);局限(事实上承认土地兼并的合法性、大地主把赋税转嫁给农民、增加苛捐杂税农民负担加重)

民族关系特点:

原因:

作用:

·突厥

族源(兴于阿尔泰山、6世纪建立汗国、隋初分裂、是中原与中亚贸易的桥梁)

关系(唐太宗打败动突厥,俘利可汗、设都督府管辖;唐太宗征服西突厥、设安西都护府,统辖高昌;唐高宗灭西突厥;武则天设北庭都护府,与安西都护府分治天山南北)

·回纥——回鹘

族源(7C居色楞格河、8C骨力裴罗统一、8C后期改名回鹘、是维吾尔族和裕固族祖先)

关系(归附唐朝,唐太宗任命为瀚海都督府都督;唐玄宗册封骨力裴罗为怀仁可汗;回纥出兵帮助平定安史之乱;与回纥和亲;回纥人到中原经商定居)

·漠河

族源(居松花江、黑龙江、渔牧为主、7C中期黑水和粟末强大)

关系(唐朝在黑水设立都督府,划入唐版图;唐玄宗封大祚荣为渤海郡王,加忽汗州都督,划入唐版图)

·南诏

族源(彝族白族祖先、居云南洱海、8C皮罗阁统一南诏)

关系(唐玄宗封皮罗阁为云南王)

·吐蕃

族源(藏族祖先、松赞干布统一、都逻些、学唐官制、建军事组织、定法律、创文字)

关系(文成公主、金城公主、长庆会盟)

对外关系特点:

与亚欧往来出现前所未有的盛况;对外开放,兼收并蓄,广泛吸收和容纳外国的先进事物;唐朝在对外交往中处于核心地位,中国的国际地位大大提高,

原因:

5+交通条件

意义:

·对外交通

陆路(长安东到朝鲜、西通印度、伊朗、阿拉伯、欧非);海路(登州扬州—韩国、日本;广州—波斯湾)

·新罗

政治交往(新罗参照唐朝制度)

经济交流(输出茶种、雕版印刷、制瓷制铜工艺)

文化交流(派遣留学生如崔志远、设立国学、教授儒学、喜欢唐诗等)

·日本

政治交往(互派使臣如遣唐使、仿照唐制推行大化改新、)

经济交流(贸易频繁)

文化交流(仿长安建都城、设立学校教授儒学、人物如吉备吉真、鉴真)

·东南亚(互派使节、交换土特产)

·印度(天竺)

传播佛教;输入菩提树、郁金香;输出十进位记数法;高僧玄奘、义静

·中亚:

使节往来;波斯到中国求援;波斯商人;

·西亚:

大食与唐高宗通使;造纸术传入大食

·东罗马:

使节往来;输入医术杂技、输出丝绸瓷器

·非洲:

史书有记载

隋唐文化的特点:

辉煌灿烂、光照四邻;科技走在世界前列;诗歌进入黄金时代;艺术成就多姿多彩

原因:

政治、经济、政策、民族、外交、继承、人民

意义:

·农业

江南进一步开发(圩田普遍、放火烧山、安史之乱后经济中心开始南移);灌溉和农具改进(大运河灌溉、筒车、曲辕犁);农产品商品化程度提高(茶叶生产规模大,政府征收茶税)

·手工业

产地分布广;生产规模大(世界最大的海船、洪州造船);分工细品种多产品新(唐三彩、秘色瓷);技术水平高(冶铸业中的切削抛光焊接技术、战舰上的机械推进器);融入波斯等外来风格

·商业

交通发达(交通要道有私家店肆、运河和长江水运);货币(唐高祖铸开元通宝成为历代货币范式);市场发达(城市有交易场所市、市中有邸店和柜房、柜房是最早的银行雏形、大城市出现夜市、农村有定期举行的草市、对市还有时间规模等限制);商人增多(外商、胡商);

城市:

北方长安(市坊分置)、洛阳(武则天引漕渠入市);南方扬州(成为全国最繁华的城市,经济地位超过洛阳)、成都(扬一益二)

·雕版印刷

有雕版印刷的佛经日历书籍

·火药

唐朝中期有火药配方;唐朝末期用于军事(火箭)

·天文历法

唐朝僧一行大衍历,历法体系成熟;一行最早测量子午线

·医学进步

唐朝孙思邈千金方;吐蕃元丹贡布四部医典;高宗编唐本草是世界最早由国家颁布的药典

·建筑成熟

隋朝宇文恺修筑大兴城;隋朝李春设计赵州桥在世界桥梁史上有重要地位

·诗歌

初唐诗人陈子昂是唐诗革新的先驱;盛唐田园诗人孟浩然王维、边塞诗人高适岑参、诗仙李白、诗圣杜甫;中唐白居易新乐府;晚唐杜牧李商隐咏史诗

·石窟

敦煌莫高窟是世界最大的艺术宝库

·绘画

宗教画生活气息浓厚、人物画注重用线条、山水花鸟成为绘画主题;隋朝画家展子虔、唐朝阎立本吴道子

·书法

隋唐之交的欧阳询受王羲之影响;盛唐颜真卿的颜体、如颜氏家庙碑;中晚唐的柳功权的柳体,如神策军碑;草圣张旭和怀素

·乐舞

隋朝九部乐,唐朝十部乐;秦王破阵乐;唐玄宗创作霓裳羽衣舞

唐朝

·618—907

·长安

·唐高祖、唐太宗、武则天、唐玄宗

·疆域:

东大海、西咸海、东北外兴安岭库页岛、南南海

·贞观之治:

含义、原因、政绩(政经文)、认识;评价唐太宗

·武则天统治:

国号、政绩与评价

·开元盛世:

原因、政绩(政、经、佛兵、文)、评价、启示

·比较汉唐长治久安的共同原因(从政、经、文、民族政策、外交政策方面分析)

·安史之乱:

原因(政治、军事);概况(时、人、地);平定叛乱的原因、安史之乱的影响

·唐朝后期三大乱象:

藩镇割据(原因、特点、实质、影响);宦官专权(原因、特点、影响);朋党之争(双方观点、性质、影响)

·唐末农民战争(原因、概况、特点、结果、意义)

封建社会

民族融合进一步加强和封建经济的继续发展:

五代辽宋夏金元时期

五代十国

·907—960

·五代(北方):

后梁(朱温)后唐后晋后汉后周,先后相继

后唐都洛阳其他都开封

·十国(南9北1):

先后并存

·是唐末藩镇割据的继续和发展

·北方政权更迭频繁,经济受到严重破坏;南方相对安定

·周世宗改革:

背景(统一趋势、人民渴望、统治者要求削弱地方势力);措施(政经军);结果与意义

南方经济的发展

原因:

政局安定、北民南迁、经济措施

意义:

经济中心继续南移,日益先进,人口超过北方

北宋与辽西夏的并立

1、辽

·契丹:

契丹兴起(辽河上游、唐末受汉族影响开始农耕);建国(10C阿保机统一、提倡农耕、汉化、916称帝、文字、耶律德光取幽云16州、改国号辽);番汉分治制(南面官、北面官)

·辽宋关系:

战争(宋伐辽目的、结果、影响;辽攻宋结果);和议(原因、内容、评价)

2、西夏

·兴起:

族源、生活、建国(时间、人物、国号、都城)

·封建化:

政治制度、科举制、创文字

·宋夏关系:

战争;和议(内容、评价)

宋金关系

·金的建立:

兴起(族源、统一、抗辽、建国);封建化政策(目的、猛安谋克制的性质、内容、作用)

·宋金关系:

1125金灭辽;灭北宋(1127、北宋灭亡原因);南宋抗金(北方人民的抗金斗争;岳飞抗金评价);和议(1141、内容、评价)

对外经济交流