六年级上册科学导学案57.docx

《六年级上册科学导学案57.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六年级上册科学导学案57.docx(65页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

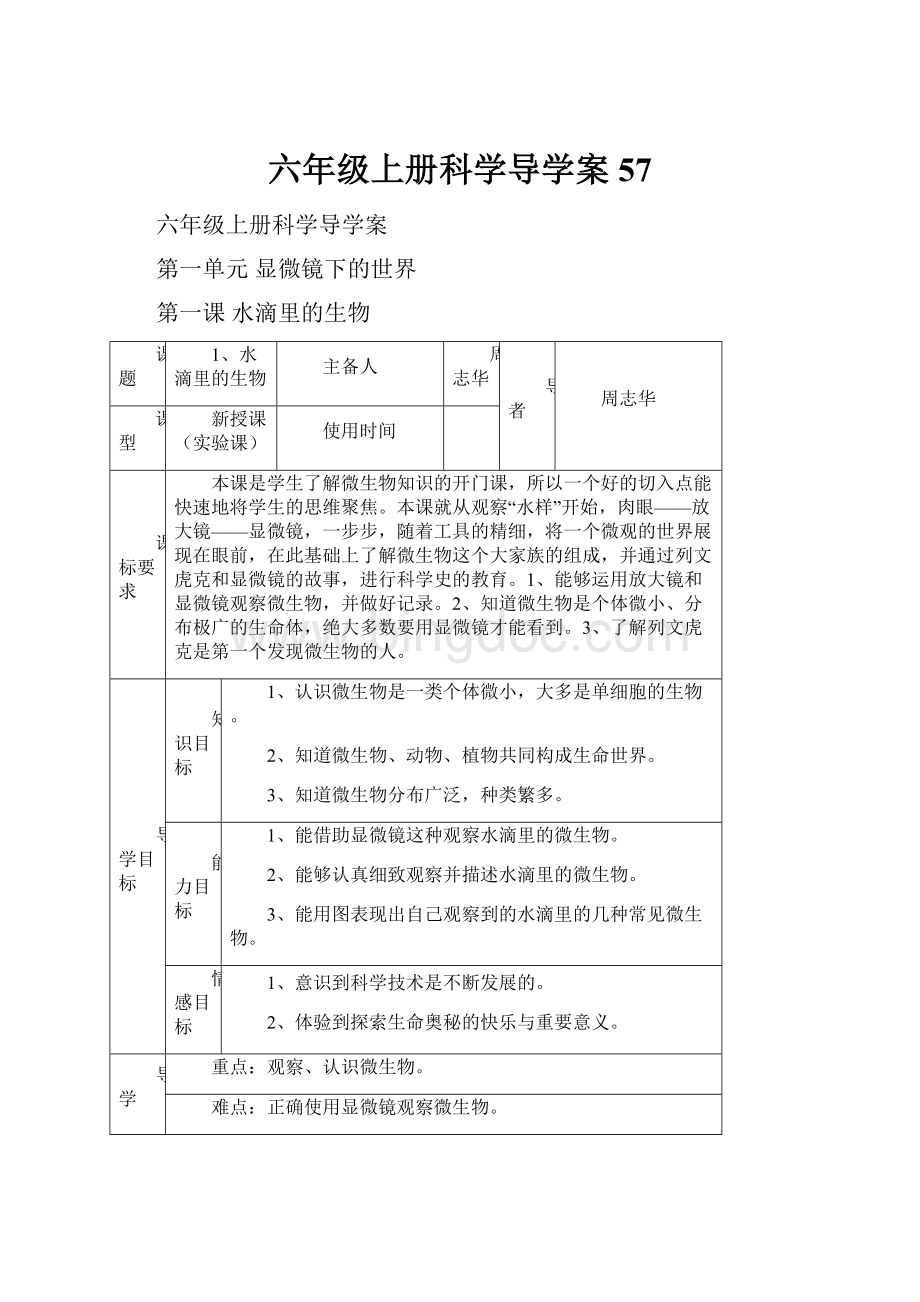

六年级上册科学导学案57

六年级上册科学导学案

第一单元显微镜下的世界

第一课水滴里的生物

课题

1、水滴里的生物

主备人

周志华

导者

周志华

课型

新授课(实验课)

使用时间

课标要求

本课是学生了解微生物知识的开门课,所以一个好的切入点能快速地将学生的思维聚焦。

本课就从观察“水样”开始,肉眼——放大镜——显微镜,一步步,随着工具的精细,将一个微观的世界展现在眼前,在此基础上了解微生物这个大家族的组成,并通过列文虎克和显微镜的故事,进行科学史的教育。

1、能够运用放大镜和显微镜观察微生物,并做好记录。

2、知道微生物是个体微小、分布极广的生命体,绝大多数要用显微镜才能看到。

3、了解列文虎克是第一个发现微生物的人。

导学目标

知识目标

1、认识微生物是一类个体微小,大多是单细胞的生物。

2、知道微生物、动物、植物共同构成生命世界。

3、知道微生物分布广泛,种类繁多。

能力目标

1、能借助显微镜这种观察水滴里的微生物。

2、能够认真细致观察并描述水滴里的微生物。

3、能用图表现出自己观察到的水滴里的几种常见微生物。

情感目标

1、意识到科学技术是不断发展的。

2、体验到探索生命奥秘的快乐与重要意义。

导 学

重难点

重点:

观察、认识微生物。

难点:

正确使用显微镜观察微生物。

导法

观察法、实验法、演示法、探索法

学法

练习法、讨论法、体验法、熟记法

导学准备

教师准备:

放大镜、显微镜、烧杯、盖玻片、图片、切片等

学生准备:

抹布、水样

技能准备:

课前简单培训制作玻片标本的注意点。

教案来源

自撰

导学过程

导学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

同学们!

你们知道什么叫生物和微生物吗?

今天我们就一起来学习:

第一单元第1课《水滴里的生物》。

1、倒水

激趣导入

观

1、出示水样,要求学生把采集的水样由瓶子倒进烧杯,提醒保持桌面整洁。

2、请学生观察水样。

3、教师质疑学生发现:

水滴里面除了一些肉眼可以看见的小颗粒外,还有其他的吗?

借助什么来观察可能会有收获?

4、教师示范用法。

强调轻拿轻放。

2、学生有序观察观察,然后进行交流。

显微镜:

3、生按顺序进行观察,并做好记录。

1、观察水样

引导学生取出水样,交流水样的采集地点,肉眼观察的发现和想进一步了解的知识。

2、用显微镜观察水样。

带领学生认识

显微镜的构造

和使用方法,并尝试用显微镜观察水滴里的生物。

学

5、教师强调:

(1)反光镜不能直接对着太阳,否则会伤害眼睛。

(2)使用时要小心,镜头不要碰着玻片;

(3)不能用手触摸目镜和物镜。

6、教师小结:

在一滴水中,生活着许许多多个体微小、结构简单、大多是一个细胞构成的生物,它们非常小,用肉眼根本看不到,只有借助显微镜才能看到,所以叫微生物。

(板书:

微生物)刚才我们看到的那些不动的微生物中,最常见的是水藻,有蓝藻、团藻、金藻等。

运动的微生物中有钟形虫、草履虫等。

此外,水中还有既不属于动物也不属于植物的微生物——细菌,细菌一般也是不动的,有球状的、杆状的、螺旋状的。

7、简单介绍列文虎克的故事。

4、小组汇报交流,选取代表进行全班交流。

5、学生观察投影中的的微生物,了解微生物的特点。

6、学生读列文虎克的故事:

(1)学生阅读荷兰生物学家列文虎克的故事。

(2)学生交流自己的想法。

3、认识微生物,了解列文虎克。

交流用显微镜观察水滴之后的发现,用语言文字或图画的方式记录所观察的现象。

了解列文虎克的故事。

创

8、生活中哪些地方可以找到微生物?

怎么证明他们的存在?

9、学生用多媒体认识在空气中,土壤里,动植物的体表、体内都存在微生物。

10、拓展:

用消毒牙签在牙缝里或在菜板上刮一刮,再把牙签放在载玻片上的水滴上划一下,盖上盖上盖玻片,用显微镜观察,看看能不能找到微生物。

7、请学生小组为单位课后解决。

4、拓展

了解微生物的分布情况。

板书设计

导学反思

1、水滴里的生物

水藻蓝藻团藻金藻

钟形虫草履虫细菌等

第二课做酸奶

课题

2、做酸奶

主备人

周志华

导者

周志华

课型

新授课(实验课)

使用时间

课标要求

本课是继前一课从整体上认识微生物地概况之后,再分类认识其中常见的一类微生物——细菌。

通过本课学习,可以帮助学生进一步认识细菌,知道细菌具有双重作用,引发学生关注病菌的传播。

在设计上,本课以做酸奶来激发学生研究细菌的兴趣和愿望,推动学生带着“牛奶为什么会变成酸奶”的问题,主动查找资料,进而认识细菌的基本形态特征、分布及繁殖特点,了解细菌的功与过。

导学目标

知识目标

1、认识细菌的主要特点和对人正反两方面的作用。

2、知道酸奶是由乳酸菌发酵而编变成的。

3、学会对有害细菌的预防措施。

能力目标

1、通过自制酸奶证明细菌的存在。

2、能通过收集资料模拟细菌的繁殖来探索细菌的特点。

3、学会一些防止病菌传播的方法。

情感目标

1、愿意与同学合作交流以便更好地了解所学知识。

2、通过搜集资料,能更好的学习知识。

3、关心科学和人类相关的社会问题。

4、体验科学技术进步给人类生活带来的好处。

导 学

重难点

重点:

做酸奶的活动。

难点:

在模拟细菌繁殖的实验中计算细菌繁殖个数。

导法

实验法、演示法、创造导学法、探索法

学法

练习法、讨论法、体验法

导学准备

教师准备:

酸奶、纯牛奶、保温壶、小盆、白糖

学生准备:

纯牛奶、纸杯、白糖

技能准备:

课前简单介绍牛奶的制作过程要注意的问题。

教案来源

自撰

导学过程

导学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

1、同学们是否喜欢喝酸奶?

知道酸奶是怎么做的吗?

想动手尝试吗?

1、品尝酸奶,评选出最好的。

一、品尝酸奶。

观

2、教师示范做酸奶的方法。

提醒学生注意:

①牛奶加热过程中要注意安全,最好请家长帮助,加热后一定要冷却到35~40℃

②加入酸奶后要保温5~6小时。

③酸奶做成后放入冰箱不可太久,变质的酸奶不可以饮用。

2、学生可以就自己对细菌的了解进行介绍。

也可以提出自己想知道的?

二、认识酸奶的制作原理。

学

3、请同学们把自己小组做成的酸奶拿出来进行品尝,选出每小组一名评委。

4、教师介绍:

细菌体积微小(几万个合起来只有头发丝那么粗),有三种基本形态(杆菌、球菌、螺旋菌),繁殖迅速(几小时内可以繁殖出几百万甚至上亿个后代)。

5、引导学生动手操作,并计算出细菌的繁殖数量。

6、酸奶是怎么制成的呢?

教师进行小结。

3、学生阅读资料,学习操作。

1-2―4―8―16―32―64―128―256―512-1024-2048-4096-8192-16384-32768-65536(16代)―131072―262144―524288―1048576―2097152(21代)

4、学生进行讨论交流。

5、交流汇报:

捂住鼻子打喷嚏、勤洗手、用热水冲洗筷子等。

三、体验其惊人的繁殖速度。

创

7、引导学生讨论:

今天我们认识了细菌的特点,你能联系生活说说生活中细菌有着怎样的作用?

又有哪些危害呢?

6、引发我们生病的细菌我们称之为病菌,你有哪些好的办法帮助我们预防它们?

四、认识细菌的功与过。

板书设计

导学反思

做酸奶

1、鲜牛奶——白糖——煮开

2、冷却到35℃——40℃加酸牛奶

3、保温8小时后,酸奶就做成了。

第三课馒头发霉了

课题

3、馒头发霉了

主备人

周志华

导者

周志华

课型

新授课(实验课)

使用时间

课标要求

本课按照“观察现象――发现问题――提出假设――设计实验――进行实验――分析证据――得出结论――拓展延伸”的顺序进行编排,主要教学内容有四个部分:

一、观察,认识霉有不同形态。

二、设计并进行控制变量的探究性实验,研究物体发霉的条件。

三、运用研究成果,探讨防止霉变的方法,四、霉的作用,害处,尤其是抗生素。

导学目标

知识目标

1、知道霉菌是微生物,了解其正反两方面的作用。

2、知道在温暖、潮湿的条件下,物体容易发霉。

3、了解防止食物和物品发霉的方法。

能力目标

1、用显微镜观察物体上的霉。

2、用对比实验的方法,探究物体发霉的基本条件。

情感目标

初步形成认真细致的科学态度,并乐于用科学知识解决日常生活中的问题

导 学

重难点

重点:

探究在什么情况下物体容易发霉。

难点:

设计有控制变量地探究性实验。

导法

谈话法、实验演示法、创造导学法、探索法

学法

练习法、讨论法、体验法

导学准备

教师准备:

发霉和新鲜馒头、放大镜、镊子、培养皿、学生显微镜、载玻片、大烧杯、霉菌切片、塑料袋、载玻片、水、滴管、手套。

学生准备:

发霉的橘子、记录本、课前收集有关霉菌的资料等。

技能准备:

简单介绍馒头的制作过程要注意的问题。

教案来源

自撰

导学过程

导学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

师:

你在哪些地方见过霉

渗透《中华人民共和国食品卫生安全法》教育。

生看(馒头和发霉的馒头)

比较、鉴别

观

1、请同学们出示各小组地馒头发霉情况,比较生霉的多少。

2、师小结:

霉菌在温暖潮湿的环境中最容易滋生与生长。

3、引发讨论:

那么我们该怎么来防止发霉?

4、介绍其他一些防止生霉的方法:

真空包装、放干燥剂、低温保存太阳曝晒。

5、这对我们的生活有什么意义?

1、小组展示并介绍馒头是在什么环境中。

2、进行记录。

一、展示霉菌生长情况,比较得出:

温暖潮湿的环境中最容易发霉。

学

6、霉菌在生活中经常可见,我们有时要运用它,有时要避开它。

介绍霉的功与过。

(制酱、做腐乳、生产农药、发酵饲料、孚莱明-青霉菌-青霉素,使食物霉变)

3.设计有控制变量的探究实验:

馒头(或面包、橘子皮)发霉的条件。

4、讨论得出:

寒冷、炎热、干燥的环境中都不易发霉。

5、黄梅天气后晒衣服,食物的存放等等。

6、学生自学。

二、讨论食物和其他物品防止发霉的办法。

创

7、了解霉的其他用途

目的是理解霉与人类关系密切,对人类有贡献,也有危害,事物都是一分为二的。

介绍青霉素和弗来明,这是进行科学发展历史教育。

7、我们通过观察交流,对霉有了初步认识:

霉也是有生命的,叫做霉菌。

我们还知道了霉的种类、颜色、样子,霉无处不在。

霉只有具备一定条件才能形成。

三、霉的功与过。

板书设计

导学反思

3、馒头发霉了

霉的生长条件:

温暖、潮湿

防止发霉:

(1)真空包装;

(2)放干燥剂;(3)低温保存;(4)太阳暴晒

霉的功过:

1、可以自制食品;2、制作药品(功)

3、霉菌会使物品损坏;4、霉变食品会危害人体健康。

(过)

第4课搭建生命体的积木

课题

第4课搭建生命体的积木

主备人

刘海国

刘秀菊

教者

课型

实践、探究

使用时间

课标要求

学生认识植物构造,是由宏观逐渐走向微观的。

本课旨在让学生认识植物的基本组成单位,认识到细胞的重要作用。

内容有:

一、说明细胞就好像是构成人体的“积木”。

二、让学生观察几种细胞的图片,引导学生发现细胞具有不同的形态和结构及特点。

三、让学生观察显微镜下的细胞,比较动植物细胞的不同。

四、阅读资料,进一步了解细胞及其发现。

导学目标

知识目标

理解构成生命体的基本单位是细胞,细胞有不同的形状、大小和功能;

能力目标

知道胡克利用自制显微镜最早观察到细胞,从而使人类发现和认识了生命体的微观结构——细胞

情感目标

体验到探索生命奥秘的快乐与重要意义;在探究活动中体验与人合作与交流的乐趣,愿意与同学合作交流;意识到科学技术给人类与社会发展带来的好处。

导 学

重难点

重点:

观察洋葱表皮和人体表皮的细胞拨并进行比较。

难点:

理解细胞是构成生命体的基本单位。

教法

实验、探究、讲授

学法

自主学习,小组讨论、老师教授

导学准备

学生显微镜、镊子、载玻片、洋葱、小刀

教案来源

借鉴小学第六册科学教学参考书

导学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

认识细胞的形状、结构和特点。

1、通过谈话“积木”引出细胞,请学生观察书中的插图,认识各种细胞。

2、组织讨论:

细胞有些什么特点?

1、学生观察,交流发现细胞的特点。

2、让学生观图讨论,汇报得出:

细胞很小(除了蛋黄),细胞各种各样,各不相同,细胞是组成生物体的最基本单位。

用“积木”引入课题——细胞,并观察细胞的结构和形状。

自主学习,提出疑问

借助显微镜比较洋葱表皮细胞和人体表皮细胞的区别。

1、组织学生观察洋葱表皮细胞和人体表皮细胞。

教师具体介绍洋葱表皮细胞的切片制作方法,及观察方法、注意事项等等。

2、教师到小组中巡视,具体指导有困难的小组完成实验。

1、学生领取材料和仪器。

并以小组为单位进行观察。

2、学生进行实验操作并进行记录。

3、学生观察人体表皮切片和洋葱表皮细胞切片。

观察并了解细胞的结构,并初步了解动植物细胞的区别。

合作探究,

点拨解疑

进一步了解细胞有着不同的功能。

1、引导学生自学资料“胡克发现了细胞”。

2、了解细胞的特殊作用。

3、教师补充介绍有关细胞的简单知识。

1、学生自学资料,并向全班同学介绍自己查找到的有关细胞的资料。

2、学生了解胡克关于细胞的发现。

3、由学生自学资料“伤口化脓是怎么回事”。

了解细胞的作用,利用自己的课外资源补充关于胡克的信息。

利用学过的细胞知识分析伤口化脓的原因。

拓展提升

你还知道那些关于细胞的信息?

学生补充自己搜集的细胞知识。

强化学生动手能力和对知识的总结概括

课堂练习

科学学习实践园地

板书设计

导学反思

搭建生命体的“积木”

细胞的定义:

是构成生物体的基本单位

单细胞生物和多细胞生物:

草履虫和细菌等式单细胞生物,人类是多种类细胞生物。

洋葱表皮细胞与人体表皮细胞的不同:

胡克与细胞:

英国物理学家和天文学家,第一个发现细胞。

生物体基本上都是由细胞构成,生物体的生长发育过程就是细胞的生长发育过程。

1、本节亮点:

2、待改进处:

第二单元我们的地球

第1课地球的形状

课题

第1课地球的形状

主备人

刘海国

刘秀菊

教者

课型

实践、探究

使用时间

课标要求

以历史发展的轨迹为线索,展示了人类对地球形状的认识过程,说明地球的形状。

内容安排了:

介绍人类认识地球形状的历史。

二、了解地球的大小情况。

希望引导学生认识到人类探索真理的过程是曲折漫长的。

导学目标

知识目标

知道地球的形状和大小。

知道人类探索地球形状经历了漫长而曲折的过程。

能力目标

了解科学探究的结果应该是可以重复验证的;会查阅书刊及其他信息源,提出一些关于地球形状的一些问题。

能尝试用不同的方式分析和解读现象,大胆想象,积极思考。

情感目标

体验科学探究中运用想象建立假设以及解释的重要性。

不迷信权威;认识科学是不断发展的。

导 学

重难点

重点:

知道人类认识地球形状的曲折过程。

难点:

比较观察船体在球面上和平面上航行的差异。

教法

实验、探究、讲授

学法

自主学习,小组讨论、老师教授

导学准备

课件、地球仪

教案来源

借鉴小学第六册科学教学参考书

导学过程

导学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

1、出示课件:

地球

2、谈话:

这是我们人类赖以生存的地球家园,我们人类自从在这个星球上诞生起就在不断的探寻它的真面目,有一首诗写到:

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

古时候的人们是如何认识地球的呢?

1、观察地球

2、阅读资料。

说说自己的想法:

古人愚昧。

古人落后,古人充满幻想,古人也在不断探索。

用“地球仪”引入课题——地球,并观察地球的结构和形状。

自主学习,提出疑问

了解人类认识地球形状的过程

3、教师补充介绍古代中国人对地球形状的认识。

“天圆地方说”和“擎天柱补充说”。

4、张衡有着怎样的大胆认识?

他的认识根据是什么?

5、教师补充介绍,强调:

张衡能够认识到地如鸡卵是很了不起的。

6、普通百姓对于地球又有着怎样的认识?

7、师做演示实验。

8、介绍麦哲伦的环球航行。

9、总结:

麦哲伦经历了重重困难,牺牲了生命终于证明了地球是球形的认识,这种勇于献身的精神是值得学习的。

3、学生质疑。

4、进一步阅读资料,张衡和亚里士多德的大胆推论。

5、普通百姓通过出航与归航的船只认识到地球的形状。

6、学生配合实验的完成。

7、生阅读相关材料,并介绍自己所查找到的资料,全班交流。

观察并了解人类认识地球的过程

合作探究,

点拨解疑

10、地球是个球体为什么古时候的人们没有认识到呢?

还出现了哪些荒唐的想法呢?

11、地球到底有多大呢?

8、地球很大。

9、根据资料测量绕地球行走一圈所需的时间。

了解地球到底有多大

拓展提升

你还知道那些关于地球的信息?

学生补充自己搜集的地球知识。

强化学生动手能力和对知识的总结概括

课堂练习

科学学习实践园地

板书设计

导学反思

地球的形状

人类认识地球的过程:

人类首次在太空中观察地球:

人类首次登上月球:

中国人第一次登上太空:

1、本节亮点:

2、待改进处:

第2课地球的表面

课题

第2课地球的表面

主备人

刘海国

刘秀菊

教者

课型

实践、探究

使用时间

课标要求

知道地球表面有着各种形态的地貌,欣赏各种地貌,感受自然的神奇。

导学目标

知识目标

知道地球表面的基本情况;知道地球表面多种多样的地形;知道地图是依据地形而来的;知道七大洲、四大洋的名称。

能力目标

收集各种不同的地貌特点的图片和资料。

能够制作地貌模型并交流地貌特点。

能够描述家乡地貌的特点。

情感目标

体验建立模型在科学研究中的重要意义;感受到大自然和祖国河山的秀美壮丽;渗透地图制作的科学方法;体验到动手做科学的乐趣。

导 学

重难点

重点:

知道地球表面有各种各样的地貌特征。

难点:

制作地表模型。

教法

实验、探究、讲授

学法

自主学习,小组讨论、老师教授

导学准备

收集各种不同的地貌特点的图片和资料、地图、地球仪、托盘、撒、沙、泥土、石块、小树枝、苔藓、小亭子、小桥。

教案来源

借鉴小学第六册科学教学参考书

导学过程

导学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

1、出示风景图片。

2、地球上除了这些美丽的风景还有什么样子的地方?

3、引导学生进一步观察书中插图。

认识几种典型地貌。

师介绍其特点。

1、学生观察。

2、学生交流后汇报:

沙漠、高山、河流、海洋、岛屿、绿洲、峡谷等等。

3、学生介绍自己所了解的有关这些地貌的资料。

用“风景图片”引入课题——地球的表面,并初步认识地球的几种地貌。

自主学习,提出疑问

制作地表模型

1、想不想把这些特别的地貌制作出来呢?

师指导制作方法。

要求:

明确分工,注意安全。

2、师巡视并予以指导。

3、要求用大块玻璃把制作的地形画下来,并试着画到纸上,用各种颜色表示不同的地貌:

绿色是平原,黄色是高原,蓝色是河流或海洋等等。

4、师补充:

地图由此得来。

1、学生以小组为单位用准备的材料尝试制作。

2、介绍制作中的地貌特征有哪些。

3、学生进行操作。

然后展示作品。

动手制作地表模型,让学生认识到地图绘制的由来。

合作探究,

点拨解疑

总体认识地球表面形状

1、师补充:

地图由此得来。

2、我们地球表面的情况十分复杂,前人制作一份地图非常的不容易。

3、补充介绍现今人们可以凭借的手段,及高科技。

1、了解前人制作地图的方式方法。

2、发表自己的看法。

了解地球地貌的具体信息。

拓展提升

你还知道那些关于地貌的信息?

学生补充自己搜集的地貌知识。

强化学生动手能力和对知识的总结概括

课堂练习

科学学习实践园地

板书设计

导学反思

地球的形状

人类认识地球的过程:

人类首次在太空中观察地球:

人类首次登上月球:

中国人第一次登上太空:

1、本节亮点:

2、待改进处:

第3课地球的内部

课题

第3课地球的内部

主备人

伍建国

教者

课型

实践、探究

使用时间

课标要求

1、了解地球的内部构造。

2、制作一个地球结构的模型。

导学目标

知识目标

1、知道地球的内部结构。

能力目标

1、能够制作一个地球结构的模型。

情感目标

1、树立科学的自然观。

导 学

重难点

重点:

能够根据一些自然现象推测地球的内部构造。

难点:

能够制作一个地球结构的模型。

教法

实验、探究、讲授

学法

自主学习,小组讨论、老师教授

导学准备

教师准备:

分别装有水、细沙、小石头的黑色胶卷盒若干。

介绍地球内部构造的录像。

火山、地震、地热、海啸等图片(也可以为录像)。

优美的音乐一段

学生准备:

煮熟的鸡蛋、不同颜色的橡皮泥、小刀。

教案来源

借鉴小学第六册科学教学参考书

导学环节

教师活动

学生活动

设计意图

导入

1、桌上有三个密封的胶卷盒,在不打开盖子的前提下,你们可以用什么方法知道盒子里装的是什么?

你准备怎样做?

1、学生实验:

(注意在实验中要及时记录你所得到的信息,然后依据所得的信息进行判断:

盒子里可能是什么?

)

2、学生汇报交流。

(给予学生充分的时间,并能提示学生完整的表达

引导学生猜想

自主学习,提出疑问

1、过渡提问:

刚才同学们说盒子里的物体的时候,都用到了“好象”这个词,说明大家对这个实验的结果还不能肯定,这仅仅是一个猜测而已。

地球也象一个无法打开的胶卷盒,那么关于地球内部的信息你可以通过哪些现象去猜测呢?

把你知道的说给大家听听。

1、学生汇报。

(让学生进行充分交流,注意让学生说出一些现象和判断。

)

2、看相关录像:

科学家们又是通过哪些途径来收集并了解有关地球内部的信息的呢?

我们先来看一组有关地表现象的图片。

(课件出示火山、地震、地热、海啸等图片,让学生进行观看。

)

3、通过这些现象引导学生对地球的内部情况做一个推测并画下来。

4、相互交流讨论

5、说说自己的构思,比比谁画的最有可能。

能够根据一些自然现象推测地球的内部构造。

合作探究,

点拨解疑

出示鸡蛋一只,讨论:

鸡蛋的内部结构会与地球的内部有什么关系?

1、用橡皮泥做一个地球构造模型

2、师生讨论制作步骤

3、学生交流自己想好的制作步骤,教师注意及时进行归纳

4、学生动手做地球模型。

(教师播放音乐)

5、制作完成后,让学生展示自己制作的地球构造模型,并说说自己是怎样做的以及制作时的一些想法和感受。

实验验证,弄清地核、地幔、地核与蛋壳、蛋白、蛋黄之间的相似之处。

拓展提升

现