毕节市杨家湾煤矿综合防突措.docx

《毕节市杨家湾煤矿综合防突措.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《毕节市杨家湾煤矿综合防突措.docx(63页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

毕节市杨家湾煤矿综合防突措

毕节市杨家湾煤矿

综合防突措施

编制人:

技术负责人:

矿长:

日期:

2010.9.10

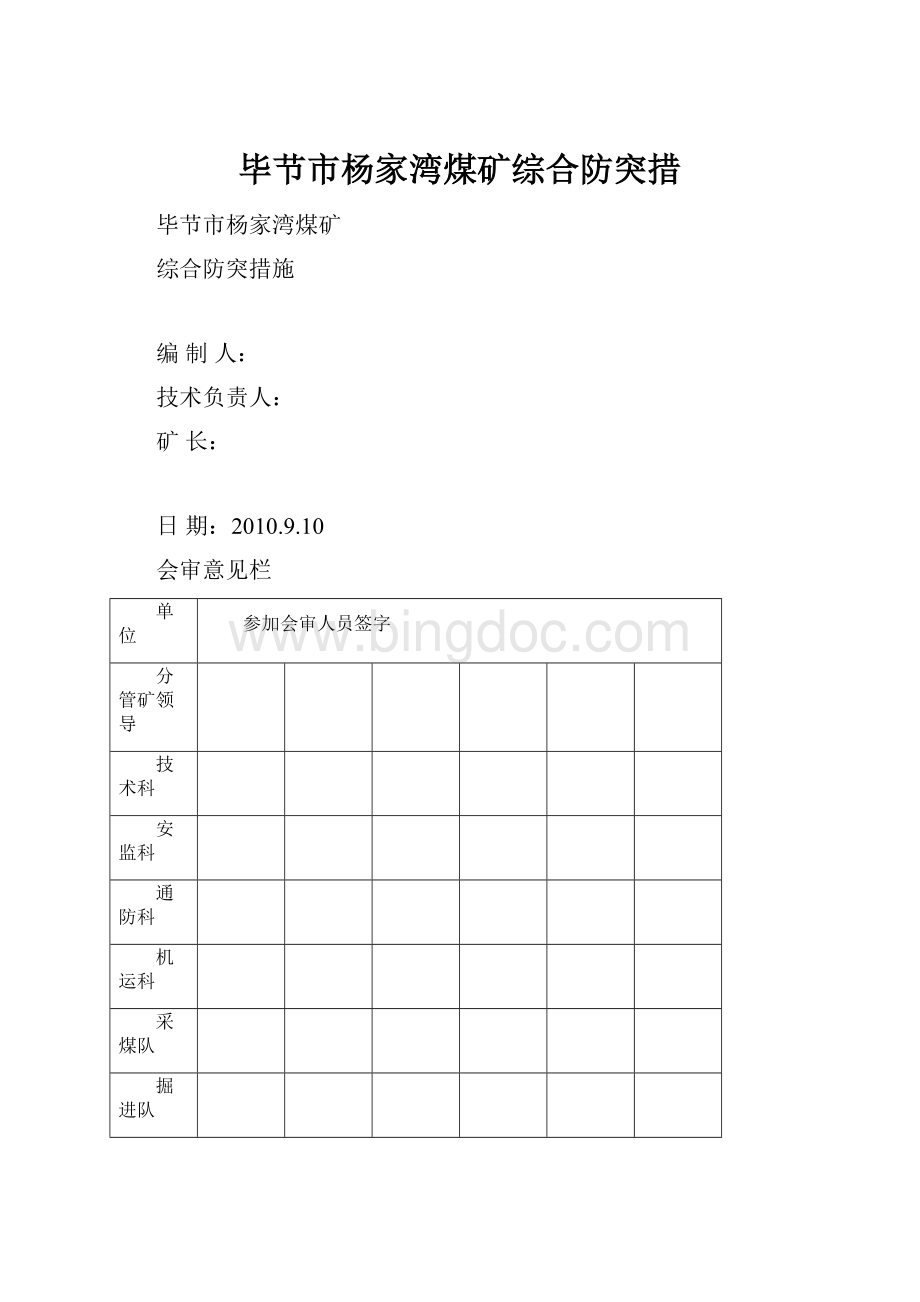

会审意见栏

单位

参加会审人员签字

分管矿领导

技术科

安监科

通防科

机运科

采煤队

掘进队

调度室

办公室

工程师审批意见

矿长审批

意见

目录

会审意见栏2

目录3

第一章概况6

第一节地质概况6

一、地层6

二、地质构造7

三、煤层7

㈠可采煤层7

㈡煤质7

第二节水文地质条件8

第三节开采安全、技术条件10

第四节生产系统概况11

一、井田开拓布置情况11

二、通风系统12

三、排水系统13

四、提升、运输运输系统13

五、供电系统13

第二章区域防突措施13

第一节区域突出危险性预测13

一、区域突出危险性预测方法13

㈠预测煤层瓦斯压力13

㈡测定煤层的原始瓦斯含量14

第二节区域防突措施14

一、开采保护层14

二、预抽煤层瓦斯14

㈠瓦斯抽放必要性及可能性14

⒈抽放瓦斯的必要性14

⒉瓦斯含量计算14

⒊工作面瓦斯涌出量预测15

⒋抽放瓦斯的可能性17

⒌瓦斯抽放难易程度分析18

㈡抽采控制范围和指标18

㈢矿井瓦斯来源分析19

㈣瓦斯抽放方法19

⒈抽放方案19

⒉煤巷掘进工作面先抽后掘20

⒊回采工作面本煤层先抽后采21

⒋采空区瓦斯抽放22

⒌石门揭煤预抽瓦斯23

⒍邻近层抽采方法23

㈤抽放钻机23

㈥封孔方式、封孔材料及工艺、封孔设备、主要检测仪表23

⒈封孔方式、封孔材料及工艺23

⒉其封孔工艺如下:

24

⒊封孔的操作方法:

24

⒋封孔设备24

㈦抽放系统设备选择25

⒈瓦斯抽采量的确定25

2.瓦斯泵的选型25

3.瓦斯抽采系统设备、材料见下表26

第三章防治突出措施的效果检验26

第一节区域防突措施效果检验26

一、区域防突措施效果检验26

二、区域验证29

第二节工作面效果检验29

第三节防止误穿煤层的措施32

第四章安全防护措施33

一、采区采区避难所的设置要求34

二、反向风门的设置要求34

三、防突挡栏的设置要求36

四、远距离放炮36

五、压风自救硐室或自救点的设置要求37

六、其它安全防护措施38

第五章防突管理38

一、机构设置及防突管理38

㈠机构设置38

㈡管理制度40

㈢突出记录及程序管理42

二、技术培训42

三、防突装备43

第六章附录44

毕节市杨家湾煤矿

综合防突措施

第一章概况

第一节地质概况

一、地层

矿区出露地层有二叠系上统龙潭组(P3l)、长兴组(P3c),三叠系下统飞仙关组(T1f)及第四系(Q)。

由老至新分述如下:

⒈二叠系上统(P3)

⑴龙潭组(P3l):

为本区的主要含煤地层,由泥质粉砂岩、细砂岩、粘土岩、粉砂岩、夹泥岩及煤层,按岩性及含煤组合特征,可化分为三段。

本组与下覆地层呈假整合接触。

第一段(P311):

灰色、中厚层状粉砂岩、泥质粉砂岩、泥岩及粘土岩,共含煤2--8层,煤层厚度小,变化大,属不可采或局部可采,底部含星点状,团块状黄铁矿凝灰质粘土岩,厚2—4.9米,本段厚54.2—85.8米。

产植物化石及碎片。

第二段(P3l2):

灰色中厚层状粉砂岩、细砂岩、夹泥质粉砂岩,泥岩及粘土岩,共含煤2—4层,煤层厚度小,变化大,均不可采。

底部为中厚层状细砂岩,厚2.0—6.8米,全区稳定,为二段和一段的分层标志层。

本段地层厚41.9—76米。

产植物化石碎片。

第三段(P3l3):

灰色、浅灰色中厚层状粉砂岩、泥质粉砂岩,夹细砂岩、粉砂质泥岩、泥岩及粘土岩,共含煤5--12层,其中M1⒏M23为全区可采煤层,煤层较稳定,结构单一,煤层厚度变化大,不稳定,顶部M18煤层,层位固定,特征明显,为长兴同龙潭组第三段分界的标志层,底部为灰色中厚层状细砂岩,为三段和二段的分层标志,本段地层厚60--76米。

为本矿区含煤地层,产植物化石。

⒉长兴组(P3c):

上部灰色、深灰色中厚层状粉砂岩、泥质粉砂岩夹细砂岩、石灰岩、泥灰岩;下部灰色中厚层状泥质粉砂岩夹细砂岩、泥岩及粘土岩,含煤2--5层,厚度小,全区均不可采,产腕足类化石。

本段厚43.6--73.0米.

⒊三叠系下统(T1)

飞仙关组第一段(T1f1):

灰绿色粉砂岩、粉砂质夹泥质粉砂岩、泥岩。

含瓣腮类及腕足类化石。

厚65--70米。

与下伏地层呈假整合接触。

飞仙关组第二段(T1f2):

紫红色、暗紫色粉砂岩、粉砂质泥岩夹细砂岩、泥岩及灰岩薄层,底部夹中层状灰岩,含瓣腮类化石。

厚385—405米。

⒋第四系(Q)

主要为坡积、残积、冲积物,岩性以粉质粘土、亚粘土为主,见泥灰岩、砂岩转块,多覆盖于煤系地层之上,厚度0—10m。

属松散岩工程岩组,结构松散,其力学强度低,稳定性差。

二、地质构造

矿区位于长春铺向斜北西翼,总体呈单斜构造,地层走向为南西—北东,倾向南东,倾角一般6—12°,沿走向出现波状起伏。

⑴褶皱构造

矿区内褶皱构造不发育。

⑵断裂构造

矿区内断裂构造不发育。

根据国土资源部2003年3月1日实施的《煤、泥地质勘查规范》(DZ/T0215-2002),矿区内的构造复杂程度属简单类型。

三、煤层

㈠可采煤层

矿区内可采煤层为M18,M23煤层,位于龙潭组第三段,各可采煤层的主要特征见下表。

可采煤层主要特征表

煤层编号

煤层厚度

(m)

煤层平

均厚度

(m)

煤层

倾角

(°)

煤层平均间距

(m)

煤层

结构

煤层稳

定性

顶底板岩性

顶板

底板

M18

2.0——2.5

2.24

9

较简单

稳定

粉砂岩

粘土岩

6

M23

1.4——1.6

1.5

9

较简单

稳定

泥质粉砂岩

粘土岩

㈡煤质

⒈ 煤的物理性质

主要可采煤层物理性质及其煤岩特性大体相同,外观为灰黑色,条痕黑色,具有玻璃光泽,棱角状断口。

主要为亮煤及镜煤组成,夹少量的暗煤及丝炭。

煤的质地教疏松,含硫低、无烟。

无机物主要为石英,次为粘土,偶见球状黄铁矿,矿物质主要集中在煤层下部。

⒉ 煤的化学性质

根据各煤层样品原煤的分析结果,有关煤质指标见下表。

主要可采煤层煤质指标汇总表

煤层

编号

煤样

类别

工业分析(%)

Qgr.d

(MJ/kg)

水份(Mad%)

灰份(Ad%)

挥发份(Vdaf%)

硫份(St.d%)

发热量

M18

原煤

3.08

11.75-11.81

11.78

8.36-8.45

8.41

1.06-1.16

1.10

30.797-30.807

30.803

M23

原煤

1.81

19.38-19.45

19.43

7.83-7.91

7.88

0.16-0.21

0.19

28.471-28.478

28.474

⒊煤类的确定

根据地质报告提供的各煤层煤质指标,按GB/T15224.1-200⒋GB/T15224.2-200⒋GB/T15224.3-2004标准分别对各煤层煤质评价如下:

本矿M18号煤层原煤属低中灰分、低中硫、特高热值无烟煤,M23号煤层原煤属低中灰分、特低硫、特高热值无烟煤。

可作为民用、化工及民用等用煤。

第二节水文地质条件

⒈矿区含水带划分及富水性

根据岩性、岩溶裂隙发育程度,地下水补给、排泄条件及富水性由新至老叙述如下:

A、第四系孔隙水含水带:

岩性为黄色、黄褐色粘土、亚粘土及植物根系,含砾砂、砂岩、泥岩碎块,一般厚度0—10米。

该带透水性好,地下水易于排泄,动态变化大,大部分是季节性泉水,富水性弱。

B、三叠系下统飞仙关组(T1f):

为一弱含水层组,是矿床顶板间接充水岩组。

岩性为灰绿色、紫红色泥岩、泥质粉砂岩及泥灰岩。

厚度435—480米。

含裂隙水及基岩裂隙水。

C、二叠系上统长兴组(P3c):

为一弱含水岩组,是矿床顶板间接充水岩组。

岩性为灰色、深灰色中厚层状泥质粉砂岩、粉砂岩为主,夹细砂岩、泥岩及粘土岩,本段厚43.6--73.0米。

含基岩裂隙水。

D、二叠系上统龙潭组(P3l):

为一弱含水层组,是矿区直接充水层。

岩性为一套砂岩、泥岩、粘土岩夹薄层泥灰岩及煤层(线)组成,厚度150.0—235.0米。

含基岩裂隙水,为弱含水岩组。

⒉地下水类型及其赋存特征

受地层、岩性、构造、地貌、气象及水文等因素的控制,区内地下水类型及赋存特征如下:

①基岩层间裂隙、溶隙水:

二叠系上统龙潭组:

岩性为一套砂岩、泥岩、粘土岩夹薄层泥灰岩及煤层(线)组成,含水性及导水性中等,富水性较强中等。

②孔隙水:

主要分布于矿区中部山腰、缓坡地段及北部的沟谷、低洼地段,主要为残坡积土,为透水而不含水层。

③地下水物理性质及化学成份

调查区内地下水一般无色、无味、无臭,水温正常,水质多为碳酸钙镁型水。

地下水和地表水对水泥制品和钢构件无腐蚀—弱腐蚀。

⒊矿坑充水因素分析及涌水量调查

⑴充水水源:

①地下水:

矿区内第四系含裂隙水,区内部分煤层埋藏较浅,裂隙水对矿区开采有一定的影响。

②老窑积水:

矿区内原有老窑以斜井为主,开采深度100-500米不等,为数较多,开采时间较长,基本形成封闭状态,均汇聚有一定的老窑积水,且位于拟建矿井开采煤层的较高地段,是矿床充水水源之一,对拟建矿井的生产安全会构成一定的威胁。

③地表水:

矿区内地表水主要为雨季性溪沟流水,受季节性影响,因此要防止雨季溪沟水渗入矿坑而成为充水水源,对各煤层的开采构成威胁。

⑵充水方式:

大气降水是矿坑充水的主要因素,大气降水多沿节理裂隙渗入矿井,矿井涌水量雨季有所增加,并且裂隙越发育,涌水量越大。

⑶充水矿床普探类型:

矿床的部分矿体开采下限位于当地侵蚀基准面以下,会受到地表水体的威胁。

该矿床水文地质条件简单型。

。

⒋矿区水文地质条件评价

综上所述,矿区水文地质条件简单,矿床以裂隙充水岩层为主,水文地质类型可列为“二类一型”。

矿区内主要煤层(M18、M23)小部分矿体位于当地侵蚀基准面以上,且本矿开采下限位于当地侵蚀基准面以下,区内地形有利于自然排水,当开采标高在当地侵蚀基准面以上时,地表水对其影响不大,当开采标高在当地侵蚀基准面以下时,地表水就可能通过裂隙、溶隙、漏斗等渠道渗入矿井,水文地质条件属简单类型。

根据本矿以往的生产实际中和《贵州省毕节市11号矿权煤矿资源/储量核实报告》推测,矿井正常涌水量约10m3/h,最大涌水量约30m3/h。

建议矿井在建设生产中注意收集有关水文地质资料,对矿井的充水因素,补给条件、涌水量进行分析和测定,以便为矿井的生产提供指导,达到安全生产的目的。

第三节开采安全、技术条件

⒈煤层顶底板条件

煤层直接顶板为为粉砂岩、泥质粉砂岩,总体稳定性较好,但在小断层发育地段,顶板稳定性稍差,有局部产生冒顶脱落的可能。

直接底板为粘土岩,遇水会产生底鼓。

综上所述,矿山工程地质条件复杂程度属于简单至中等类型。

因此,在采掘过程中应加强底板软岩管理及破碎地段顶板的支护。

在今后生产过程中,应根据实际情况,编制相应的作业规程,并根据顶板矿压显现和采高调整支护密度,以便更好的保证工作面的生产安全。

⒉瓦斯

根据贵州省煤炭管理局文件,黔煤生产字[2008]1457号,《对毕节地区2008年度矿井瓦斯等级鉴定报告的批复》,由于杨家湾煤矿属于新建矿井,没有相对瓦斯涌出量和绝对涌出量,鉴定结论为高瓦斯。

本矿未作煤与瓦斯突出鉴定,根据黔安监管办字【2007】345号文件,全矿井按照煤与瓦斯突出矿井进行设计和管理。

在开采过程中应加强通风及瓦斯检测记录,防止局部瓦斯积聚,必须关注瓦斯涌情况,根据情况采取措施。

矿井在建设及生产期间必须进行瓦斯含量、瓦斯涌出量的测定,并定期进行瓦斯等级鉴定。

同时本矿应及时请资质单位进行煤与瓦斯突出性鉴定,以便更好指导矿井的安全生产。

⒊煤尘爆炸性

根据贵州省煤田地质局实验2006年8月提交的《煤尘爆炸性鉴定报告》,M18和M23煤尘无爆炸性。

在开采煤层时,须采取综合防尘措施,使井下巷道空气中的粉尘浓度降低到安全标准以下。

⒋煤炭自燃倾向性:

根据贵州省煤田地质局实验2006年8月提交的《煤层自燃倾向性鉴定报告》,该矿M18和M23煤层为Ⅲ类不易自燃煤层,。

⒌地温情况

本井田无地温异常现象,属于正常地温矿井。

⒍冲击地压

地质资料中未提供冲击地压的相关资料,本矿区内无冲击地压的历史记录,根据开采方案设计,矿井冲击地压危险性较小。

第四节生产系统概况

一、井田开拓布置情况

㈠开拓方式及井筒数量

矿井采用斜井开拓方式。

布置有主斜井、副斜井、回风斜井三个井筒。

㈡水平及采区划分

⒈水平划分

根据煤层的赋存情况及矿井开拓方式,矿井划分为一个水平开拓,上下山开采,水平标高为+1665m。

⒉采区划分

沿煤层走向进行划分,矿区西南面划分一采区,矿区东面划分为二采区。

详见开拓系统平、剖面图。

⒊开采顺序

⑴采区间开采顺序:

一采区→二采区。

⑵区段间开采顺序:

区段间采用下行式开采。

⑶区段内开采顺序:

段内采用后退式开采。

⑷煤层间的开采顺序:

根据矿井实际情况,本矿有2层煤,从上往下为M18、M23,煤层间距4—6m,首先开采上部的M18煤层,后开采下部的M23煤层。

㈢采煤方法及回采工艺

⒈采煤方法

采用走向长壁后退式采煤法,爆破落煤,全部陷落法管理顶板。

⒉回采工艺

⑴工作面支护及顶板管理

本矿首采工作面布置在M18煤层中,煤层顶板为粉石岩,顶板稳定好;底板为粘土岩,易鼓底;按设计采用全部垮落法管理顶板,根据掘进揭露煤层为2.6—3.0m,工作面配备DW3.15-30/100型外注式单体液压支柱,支撑高度2600~3100mm,工作阻力为25t/根,选用HDJA——1200型金属铰接顶梁。

按设计“三、四”控顶,排距1.2m,柱距0.7m,最小控顶距3.8m,最大控顶距5.0m。

放顶步距1.2m,回柱绞车选用JH-8型。

直接顶不稳定时,可根据实际情况,加强支护;老顶坚硬难冒时,可采取强制放顶措施,若底板吸水后易膨胀,支护时可在支柱底部加柱鞋,防止支柱插入底板。

①基本支护

工作面支护采用DW28—30/100,DW31.5-30/100型单体液压支柱,配HDJA—1200型金属铰接顶梁,走向一梁一柱支架。

②特殊支护

在放顶线采用单体液压支柱打成丛柱(一窝三柱)、戗柱切顶。

在煤壁线采用单体液压支柱打成贴帮柱进行支护,贴帮柱柱距1.6m。

③在上、下安全出口20米范围内采用单体液压支柱打成托梁加强支护。

④回柱放顶:

在回柱放顶前必须先打好放顶线的特殊支护,禁止先回后打。

支柱卸载时,必须使用回柱器,卸载后的支柱用回柱绞车拉出,回下的支柱必须支撑承载,顶梁必须堆码整齐,不得影响退路。

⑤初次来压和周期来压放顶

在初次来压和周期来压期间必须在放顶线打双排丛柱,必要时加打木垛(木垛每6米打一个,呈“井”字形)切顶。

由于目前该矿尚未进行矿压观测,暂无矿压观测资料,待今后进行矿压观测后,利用矿压观测资料,进行合理的采场选型设计。

⑵采煤工作面机械配置及运输方式

回采工作面配GMZ—12型煤电钻2台,采用钻眼爆破法落煤,工作面运输采用SGB620—40T刮板运输机进行运输,采面下出口选用刮板SGB620—40T刮板运输机进行转载,运输巷设计采用型号为DTL80\20\2X55皮带进行运输煤炭,但因运输巷遇断层巷道直线长度不够,而变更为安装SGB620—40T刮板输送机运输。

二、通风系统

㈠通风方式:

中央并列式。

㈡通风方法:

机械抽出式。

㈢通风设备

1.主扇通风机:

风井安装两台FBCDZ№17/2×110KW抽流式通风机,一台工作,一台备用。

2.矿井总排风量:

3200m3,总有效风量3100m3。

三、排水系统

井底水泵房安装水泵46D—30×8型水泵3台,副井井筒布置主排水管路2趟。

井底水仓容量500m3。

四、提升、运输运输系统

㈠运煤:

主斜井安装DTL—100/40型矿用胶带运输一台;

㈡运料、排矸:

副斜井安装JTP1.6×1.5单滚筒绞车串车提升材料

五、供电系统

由地面变电所供给,地面低压自主斜井双回路电源电缆下井至井下各配电点后,对工作面及掘进面等进行供电。

第二章区域防突措施

第一节区域突出危险性预测

根据中国矿业大学矿山开采与安全教育部重点实验室2010年04月10日《贵州毕节市杨家湾煤矿M18、M23煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告》及黔能源煤炭[2011]473号《关于对毕节市杨家湾煤矿M18、M23煤层煤与瓦斯突出危险性鉴定报告的批复》,

鉴定结论为:

(1)杨家湾煤矿在鉴定范围内(法定矿界0-7号拐点圈定区域内,标高+1664米以上)M18煤层有突出危险。

(2)杨家湾煤矿在鉴定范围内(法定矿界0-7号拐点圈定区域内,标高+1664米以上)M23煤层有突出危险。

鉴定结果:

认定毕节市杨家湾煤矿M18、M23煤层为煤与瓦斯突出煤层,认定毕节市杨家湾煤矿为煤与瓦斯突出矿井。

一、区域突出危险性预测

㈠预测煤层瓦斯压力

掘进工作面开门5米起,在掘进迎头布置3个Φ75mm孔径,深70m的超前预测钻孔,封孔测定煤层瓦斯压力P,P<0.74MPa为无突出危险区,否则为突出危险区。

预测(防突措施效果检验)钻孔布置图(图2)

㈡测定煤层的原始瓦斯含量

取样化验煤层原始瓦斯含量W<8m3/t为无突出危险区,否则为突出危险区。

第二节区域防突措施

区域防突措施包括开采保护层和预抽煤层瓦斯两类。

一、开采保护层

本矿现开采M18煤层,无保护层开采,

二、预抽煤层瓦斯

㈠瓦斯抽放必要性及可能性

⒈抽放瓦斯的必要性

根据《煤矿安全规程》(2010版)第145条规定,有下列情况之一,必须建立地面永久瓦斯抽放系统。

⑴1个采煤工作面的瓦斯涌出量大于5m3/min,或1个掘进工作面瓦斯涌出量大于3m3/min,用通风方法不能解决瓦斯的问题的。

⑵矿井绝对瓦斯涌出量达以下条件的:

①大于或等于40m3/min;

②年产量1.0~1.5Mt的矿井,大于30m3/min;

③年产量0.6~1.0Mt的矿井,大于25m3/min;

④年产量0.4~0.6Mt的矿井,大于20m3/min;

⑤年产量小于或等于0.4Mt的矿井,大于15m3/min。

⑥开采有煤与瓦斯突出煤层的。

⒉瓦斯含量计算

⑴M18煤层瓦斯含量计算

根据煤层瓦斯含量经验公式计算煤层瓦斯含量

可采煤层煤质分析表

煤层编号

水分

(Mad)%

灰分

(Ad)%

挥发分

(Vdaf)%

全硫

(St,d)%

M18

3.08

11.78

8.41

1.10

M23

1.81

19.43

7.88

0.19

M18煤层

Wh=Wx+Wy

+

=14.7m3/t

式中:

Wx——煤的瓦斯吸附量,m3/t;

Wf、Af、VΓ——M18号煤的水分3.0⒏灰分11.7⒏挥发分8.41,%;

P——瓦斯压力,MPa;P=(2.03~10.13)H,H为垂高,本矿开采到最低准采标高时,H为260m;按P=6H=6×260=1.56MPa

en——温度系数,查表得1/en=0.671;

e——自然对数底;

n——

=0.39;

a——2.4+0.21VΓ=2.42;

b——1-0.004VΓ=0.99;

Wy——游离瓦斯量,m3/t;

fn——煤的孔隙率,%,查表取7;

γ——煤的容重,γ=1.39t/m3;

KY——相当于煤层瓦斯压力下的瓦斯压缩系数,查表得KY=1.04;

t——温度,取t=20℃。

⑵M23煤层瓦斯含量计算

同理,M23煤层原煤瓦斯含量16.5m3/t

⒊工作面瓦斯涌出量预测

⑴开采层相对瓦斯涌出量

矿井开采的煤层为薄及中厚煤层,一次采全高,按照AQ1018-2006标准附录A按下式计算:

q1=K1×K2×K3×

(W0-WC)=1.3×1÷0.95×0.93×2.24÷2.24×(14.7-4)=13.6m3/t

⑵邻近层相对瓦斯涌出量计算

q2=

=

=[16.5—6)×1.5÷2.24×0.80=5.6m3/t

mi------第i个邻近层煤层厚度,m;

M-------工作面采高,m;

----------第i个邻近层瓦斯排放率,取30%;

---------第i个邻近层煤层原始瓦斯含量,m3/t;

--------第i个邻近层煤层残存瓦斯含量,m3/t;

故Q采=q1+q2=13.6+5.6=19.2m3/t;

经上述计算,首采M18号煤层工作面相对瓦斯涌出量为34.1m3/t,绝对瓦斯涌量为19.2×145000÷330÷24÷60=5.85m3/min。

⑶掘进工作面瓦斯涌出量预计

按照AQ1018—2006标准及本矿井掘进工作面瓦斯涌出来源(掘进巷道煤壁和掘进巷道落煤瓦斯涌出量组成),掘进面瓦斯涌出量为:

Q掘=Q1+Q2m3/min

式中:

Q掘:

掘进工作面瓦斯涌出量,m3/min;

Q1:

掘进煤壁瓦斯涌出量,m3/min;

Q2:

掘进巷道落煤瓦斯涌出量,m3/min;

Q1=DVQ0[2(L/V)0.5—1]m3/min

式中:

D:

巷道断面的周长(半煤岩巷时只是煤层内的周界),m;

V:

巷道平均掘进速度,m/min;

Q0:

煤壁瓦斯涌出初速度,按以下经验公式计算:

Q0=0.026[0.0004(Vr)2+0.16]/ω0m3/min

Vr:

原煤挥发分;

ω0:

煤层瓦斯含量,m3/t;

L:

巷道长度,m。

Q0=0.026[0.0004(Vr)2+0.16]×ω0m3/min

=0.026×(0.0004×8.412+0.16)×21.2

=0.104m3/min

则:

Q1=9.8×0.0025×0.104×[2×(500/0.007)0.5—1]

=1.35m3/min

B、落煤瓦斯涌出量Q2

Q2=SVr(ω0—ωc)m3/min

式中:

S:

掘进巷道断面积(半煤岩巷时为掘进端头见煤面积),5.5m2;

ωc:

煤层残存瓦斯量m3/t;可根据各煤层的平均挥发分从(AQ1018-2006标准附录C)中进行插值选取。

r:

煤的容重t/m3。

纯煤的残存瓦斯含量取值表

煤的平均挥发分Vdaf(%)

6-8

8-12

12-18

18-26

26-35

35-42

42-56

可燃质残存瓦斯含量W1c(m3/t.r)

9-6

6-4

4-3

3-2

2

2

2

Q2=6.5×0.007×1.43×(8.41—4)

=0.28m3/min

根据矿井开拓布置及掘进工作面推进速度安排,经计算:

掘进工作面瓦斯涌出量:

Q掘=1.35+0.28=1.63m3/min。

本矿井正常生产为2个掘进工作面,则Q掘总=2×1.