历史统编高中必修中外历史纲要上第6课从隋唐盛世到五代十国学案.docx

《历史统编高中必修中外历史纲要上第6课从隋唐盛世到五代十国学案.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《历史统编高中必修中外历史纲要上第6课从隋唐盛世到五代十国学案.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

历史统编高中必修中外历史纲要上第6课从隋唐盛世到五代十国学案

【历史】统编高中必修中外历史纲要上:

第6课从隋唐盛世到五代十国学案

第6课从隋唐盛世到五代十国

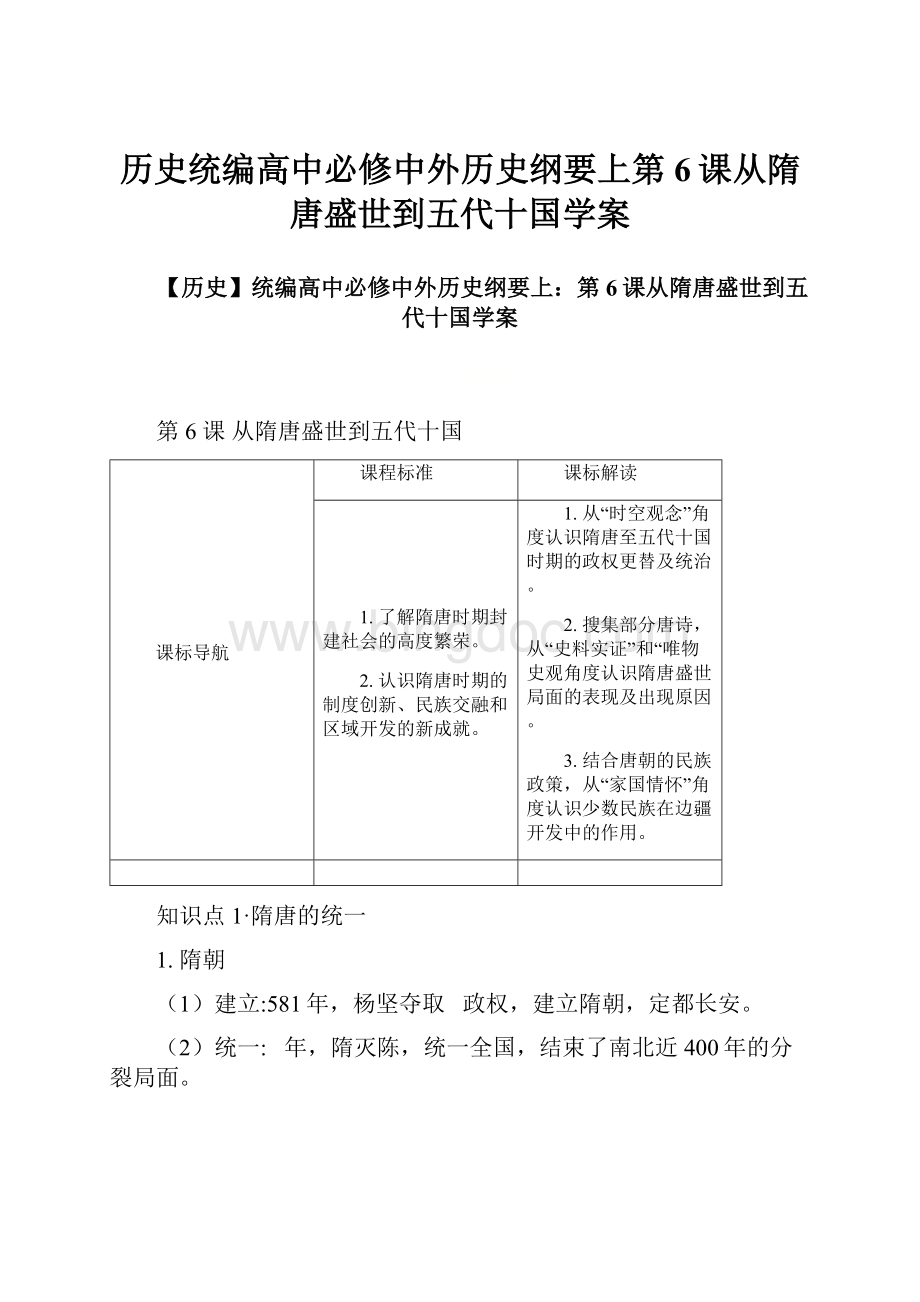

课标导航

课程标准

课标解读

1.了解隋唐时期封建社会的高度繁荣。

2.认识隋唐时期的制度创新、民族交融和区域开发的新成就。

1.从“时空观念”角度认识隋唐至五代十国时期的政权更替及统治。

2.搜集部分唐诗,从“史料实证”和“唯物史观角度认识隋唐盛世局面的表现及出现原因。

3.结合唐朝的民族政策,从“家国情怀”角度认识少数民族在边疆开发中的作用。

知识点1·隋唐的统一

1.隋朝

(1)建立:

581年,杨坚夺取政权,建立隋朝,定都长安。

(2)统一:

年,隋灭陈,统一全国,结束了南北近400年的分裂局面。

(3)建设

(4)灭亡

2.唐朝

(1)建立:

618年,李渊在称帝,建立唐朝。

(2)统一:

派兵消灭各支起义军和割据势力,统一全国。

知识点2·秦朝的暴政

1.政治统治

(1)唐太宗:

(2)武则天:

我国历史上唯一的女皇帝。

当权期间,尽管政局纷纭,但唐朝社会经济持续发展。

(3)唐玄宗:

具有革新魄力,最终将唐朝统治推向历史上的全盛时期,史

称。

2.民族关系开明的民族政策。

(1)与东突厥:

大败东突厥,俘获,在不改变原有部落组织和风俗习惯的情况下,委派突厥贵族管辖。

唐太宗被尊称为“天可汗”。

(2)与西突厥:

640年,唐朝在高昌设置;高宗时,灭亡西突厥;武则天在位时,设置。

与安西都护府分治天山南北。

(3)与吐蕃

(4)与靺鞨:

唐玄宗封靺鞨族粟末部的首领大祚荣为。

随堂演练

1.阅读教材P36“思考点”:

结合隋朝的历史及其影响,说说你是如何看待隋炀帝的。

试答:

2.阅读教材P37“历史纵横”:

根据材料并结合所学知识,谈谈你对玄武门之变的认识。

试答:

3.阅读教材P41“史料阅读”:

根据史料说明唐朝时期的藩镇有何危害?

试答:

教材剖析

1.阅读教材“隋炀帝乘龙舟航行于大运河上的情景(18世纪帛画)”(见教材P37)

信息解读:

帛画反映隋炀帝巡游时的奢华场面;客观上反映了大运河成为南北方的水路运输线路。

3.辽阔疆域

(1)表现:

东到大海,西达,东北至外兴安岭、一带,南及南海,疆域空前辽阔。

及相关领域纳入中国的版图。

(2)原因:

除了中央封建王朝的强大和开明外,周边少数民族建立的政权,对祖国边疆的开发作出了积极贡献。

知识点3·安史之乱、黄巢起义和五代十国

1.安史之乱

(1)原因

(2)过程:

755年,身兼三个地区节度使的趁机在范阳起兵,发动叛乱,于763年被唐平定。

(3)影响

2.黄巢起义

(1)背景:

唐朝后期,和朋党之争,进一步削弱了唐朝的统治。

(2)概况:

横扫大半个中国,一度攻占。

(3)影响:

沉重打击了唐朝的统治。

3.五代十国

(1)唐朝灭亡:

907年,废唐称帝,国号梁,史称后梁。

(2)五代:

指先后出现的后梁、后唐、后晋、后汉、五个政权。

(3)十国:

指南方各地先后出现的吴越、唐等9个政权和山西的。

2.

阅读材料“敦煌莫高窟壁画里的唐朝曲辕犁”(见教材P38)

信息解读:

唐代曲辕犁在甘肃敦煌莫高窟壁画中出现,说明该项农业生产技术已经在西北地区出现。

3.阅读教材“《职贡图》”(见教材P38)

信息解读:

上图表明唐朝时期的中外交流和民族交往频繁;反映了中外交往和民族关系的发展。

4.

阅读教材“唐蕃会盟碑”(见教材P39)

信息解读:

会盟碑是唐蕃之间友好交往的历史见证;也反映了唐朝开明的民族政策,具有重要的史料价值。

探究一隋唐封建经济的繁荣

史论要点

1.从“唯物史观”角度认识隋唐经济繁荣的原因

(1)国家统一,政治清明,社会稳定。

(2)政府推行轻徭薄赋、劝课农桑的政策。

(3)政府实行较为开放的政策,民族之间、中外之间交流频繁。

(4)人民群众的辛勤劳动。

2.隋唐经济空前繁荣的启示

(1)国家统一、社会安定是经济发展的前提条件。

(2)正确的政策是经济发展的重要保证。

(3)先进的科技是经济发展的条件之一。

(4)正确处理民族关系、开展对外交往是经济繁荣的重要因素。

(5)人民群众是推动历史发展的直接动力。

对点训练

1.唐太宗说:

“国以民为本,人以食为命。

若禾黍不登,则兆庶非国家所有。

”为此,唐太宗()

A.重视发展生产

B.扩充国学规模

C.注重虚心纳谏

D.加强边疆管理

2.中国历史上有许多大治之年。

唐玄宗统治前期“留心理道;革去弊讹,不六七年,天下大理。

”材料中“天下大理”的局面被誉为()

A.“文景之治”

B.“贞观之治”

C.“开元盛世”

D.“光武中兴”

探究二隋唐的更替及衰亡

史论要点

角度

内容

隋朝灭亡的原因

隋朝大运河的开凿,花费了大量的人力物力,让百姓们不满;隋炀帝横征暴敛,极度奢侈,朝廷腐败。

唐朝的衰落

(1)唐玄宗后期,沉湎酒色,不理朝政,重用奸臣,政治腐败,终于导致安史之乱。

(2)安史之乱后唐朝出现藩镇割据、宦官专政、朋党之争的混乱局面。

(3)土地兼并严重,阶级矛盾尖锐,终于引发了唐末农民战争。

在农民战争打击下,唐朝名存实亡。

对点训练

1.“冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”是唐末农民起义领袖黄巢的诗句。

唐末农民战争()

A.冲击了唐朝统治B.推翻了唐朝统治的

C.平定了安史之乱D.形成了藩镇割据局面

2.

对图1、图2所示历史变化,下列解释最合理的是()

(图1唐末藩镇割据形势图(902年)图2五代十国前期形势图(910年)

A.生产力发展影响王朝更替

B.历史发展具有一定的延续性

C.分裂割据在古代难以避免

D.社会形态由低级向高级演进

探究三(核心素养)隋唐时期统一多民族国家的发展

素养解读

1.从“历史解释”角度认识唐朝民族政策的特点和作用

(1)特点:

以通婚、和亲方式促进民族融合,以议代战,尊重民族习惯,交换使节,文化交流行德政。

(2)作用:

开明的民族政策对于各民族的发展是有利的,社会安定有利于经济等方面的发展,有利于各民族的发展,主要从民族交往的双方去理解相互发展的好处。

2.从“家国情怀”角度认识唐朝处理民族关系的启示

(1)民族团结、国家统一,则国家兴盛富强,海纳百川,积极吸收先进文明,有利于社会进步,闭关锁国则导致落后。

(2)各族人民共同缔造了中华文明。

(3)加强民族团结,实行对外开放,对今天构建和谐社会具有重要的意义。

对点训练

1.唐太宗说:

“其(夷狄)情与中夏不殊……四海可使如一家。

”下列史实中,与唐太宗直接相关并体现上述观念的是()

A.将文成公主嫁给松赞干布B.派卫青反击匈奴

C.开凿大运河D.发动玄武门之变

2.“大唐文武孝德皇帝,与大蕃圣神赞普,舅甥二主,商议社稷如一,结立大和盟约,永无沦替!

神人俱以证知,世世代代,使其称赞。

是以盟文节目,题之于碑也。

该碑颂扬与期盼的是()

A.仰慕唐朝盛世,扩大朝贡贸易

B.推进唐蕃联盟,保障丝路畅通

C.追念唐蕃和亲,增进汉蕃友谊

D.加强唐蕃合作,抵御佛教入

统编版部编版高中必修中外历史纲要上:

第7课隋唐制度的变化与创新学案

第7课隋唐制度的变化与创新

课标导航

课程标准

课标解读

认识三国两晋南北朝至隋唐时期的制度变化与创新。

1.结合汉至唐的选官制度,从“历史解释角度认识选官制度变化的原因、趋势及影响。

2.搜集“中外朝”“三省六部制”等史料,从“史料实证”角度认识汉至唐中枢政务机构的变化及作用。

3.结合赋税制度的变革,从“历史解释”角度认识唐代两税法改革的背景、内容和影响。

知识点1·选官制度

1.察举制

(1)创立:

汉代。

(2)特点:

由地方向中央推荐人才。

2.九品中正制

(1)创立:

曹魏。

(2)特点:

初创时家世和并重;西晋时主要看重

(3)作用:

逐渐成为维护士族特权的工具。

3.科举制

(1)创立:

隋朝建立后,废除九品中正制,同时把制度中的考试因素加以强化,科举制度开始形成。

(2)发展:

唐代科举最重要的科目是,考试方式为命题写作诗、赋。

(3)特点:

自由报名,通过差额录取。

(4)影响:

使一批出身社会中下层的读书人通过相对公平的考试参加政权扩大了统治的基础,提高了官员的文化素质,加强了。

知识点2·中枢政务机构

1.汉武帝时期:

中外朝制度

(1)形成以尚书为主的决策机构,具体事务分由六曹职掌。

(2)逐渐演化为一般的执行机构,即“外朝”。

2.魏晋南北朝时期:

三省制

尚书台改称,与中书省和门下省形成三省,共同执掌辅助决策和执行等权力。

3.隋唐时期:

三省六部制

(1)概况

(2)职能:

负责草拟和颁发皇帝的诏令;负责审核诏令;尚书省负责执行。

(3)影响

知识点3·赋税制度

1.汉代:

赋税有不同种类,田租较轻,人口税和更赋很重。

2.魏晋:

实行租调制,按征收粮食和绢帛。

3.北魏:

孝文帝改革时,颁布,受田农民承担定额租调,成年男子负担一定的徭役。

随堂演练

1.阅读教材P44“学思之窗”:

你是否赞同这一观点?

说说你的理由。

试答:

2.阅读教材P44“学思之窗”:

你是否赞同这一观点?

说说你的理由。

试答:

教材剖析

1.

阅读教材“唐三彩文官俑”(见教材P43)

信息解读:

唐朝葬俗中,人去世后多随葬各种明器,其中文官俑、武士俑、镇墓兽较为常见。

文官俑多长袍大袖,双手拱立,神情肃穆庄重,颜色以褐、绿、白为主。

主要反映唐朝时期科举制的发展以及陶瓷业的进步。

2.

阅读教材“唐三彩文官俑”(见教材P43)

信息解读:

唐朝葬俗中,人去世后

4.唐初:

租庸调制

(1)内容

(2)影响:

规定了农民负担的上限,保证农民有较充分的生产时间,政府的收入也有了保障。

5.唐中后期:

两税法

(1)背景:

安史之乱后,在籍户口大幅减少,政府财政收入锐降。

(2)实施:

780年,唐德宗接受宰相的建议,实行两税法。

(3)内容

(4)影响

多随葬各种明器,其中文官俑、武士俑、镇墓兽较为常见。

文官俑多长袍大袖,双手拱立,神情肃穆庄重,颜色以褐、绿、白为主。

主要反映唐朝时期科举制的发展以及陶瓷业的进步。

3.阅读教材“唐代三省位置图”(见教材P45)

信息解读:

太极宫是隋、唐两代的皇宫中书省和门下省分列左右,尚书省稍远,分别体现其决策和执行职能。

便于与皇帝共议国事,反映了唐代中央机构的完备。

探究一古代选官制度的演变

史论要点

角度

内容

选官制度的演变

先后经历夏商周的世袭制、战国的军功爵制、西汉的察举制、魏晋南北朝的九品中正制和隋唐以来的科举制。

选官制度的趋势

(1)选拔标准:

由家世门第、财产等级等演变为学识、才能。

(2)选拔方式:

由血缘、推荐、地方评论及品评演变为考试。

(3)选拔原则:

逐渐走向制度化,体现相对的公平、公开。

对点训练

1.“贡举之法,三代未尝有之,而汉武帝建元元年诏举贤良之士,亲策问董仲舒而始焉。

唐宋科举之法盖仿于此矣。

”材料中的“贡举之法”是指()

A.军功爵制B.察举制

C.九品中正制D.科举制

2.钱穆说:

“隋唐后通过科举考试来选拔人才,以德行和学识为依据,体现了平等的原则而非专断独占的作风。

”据此可知,科举制()

A.有利于强化君主专制B.加强了思想文化控制

C.重视官员的综合素质D.抑制了世族门阀势力

探究二隋唐时期的三省六部制

史论要点

1.

运转

2.特点

(1)相权三分:

中书省制定法令,门下省审核法令,尚书省执行法令。

这样可互相制衡,也能分工合作,从而提高了行政效率。

(2)职掌分明:

三省职权按行政程序划分,一切政令由起草(中书)、审核(门下)至执行(尚书),都经由三省处理。

(3)节制君权:

皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行;以相权节制君权,可弥补君主才干之不足。

3.作用

(1)三省之间既相互牵制,又互为补充,分工明确,提高了办事效率。

(2)完整的相权被分割,避免权臣独揽大权,有利于加强皇权。

(3)尚书省下设六部,分别贯彻各种政令,处理日常事务,提高唐朝办事效率。

对点训练

1.钱穆在《国史新论》记载:

“唐代制度,在下有…为政府公开选拔人才;在上有……综合管理全国行政事务。

这两种制度,奠定了中国传统政治后一千年的稳固基础。

”材料中“这两种制度”的“后者”指的是

()

A.三公九卿制B.中外朝制度

C.三省六部制D.九品中正制

2.隋唐时期,三省长官都是宰相,常常同时有七八个宰相议政。

统治者这样做的目的是()

A.防止宰相权重难控制B.完善中央集权

C.加强对地方的控制D.扩大民主权利

探究三(核心素养)中国古代中枢政务机构的变化

素养解读

1.从“历史解释”角度认识汉代的中枢政务机构

汉初以来,汉承秦制,丞相权力很大,威胁到皇权,汉武帝为进一步分散和限制相权,特意从身份低微的士人中破格选用人才,担任参与国家政治中枢主要决策的侍中、常侍、给事中等职,让他们能够出入宫禁参议要政,于是,与丞相、太尉、御史大夫、九卿所构成的官僚机构“外朝”相对应的“中朝”得以形成。

内朝在牵制、架空外朝的同时,久而久之逐步发展为制度化、合法化的中央机构。

2.从“唯物史观”角度理解古代中枢政务机构的变化

(1)中国古代的中枢政务机构在各朝代之间既有继承,又在继承的基础上有所创新:

汉代就有“汉承秦制、有所损益”;隋朝统一后,建立了一套以三省六部制为核心的中央官僚体制;唐朝建立后,承袭隋制,虽略有所改,但基本上没有突破隋代模式。

(2)古代中枢政务机构的变化也反映了专制主义中央集权制度的不断强化。

对点训练

1.图一和图二反映了中国古代中央机构的变化。

此变化所反映的本质是()

A.皇权不断得到加强B.中央官员数量增多

C.大臣分工逐渐明确D.丞相负责军事责任

2.钱穆在《国史新论》中说:

“汉代宰相是首长制,唐代宰相是委员制。

”这反映的实质问题是()

A.汉代宰相位高权重B.唐代宰相权力下降

C.皇权不断加强D.宰相数量逐渐增加