《诗经》3首 关雎蒹葭采薇.docx

《《诗经》3首 关雎蒹葭采薇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《诗经》3首 关雎蒹葭采薇.docx(19页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

《诗经》3首关雎蒹葭采薇

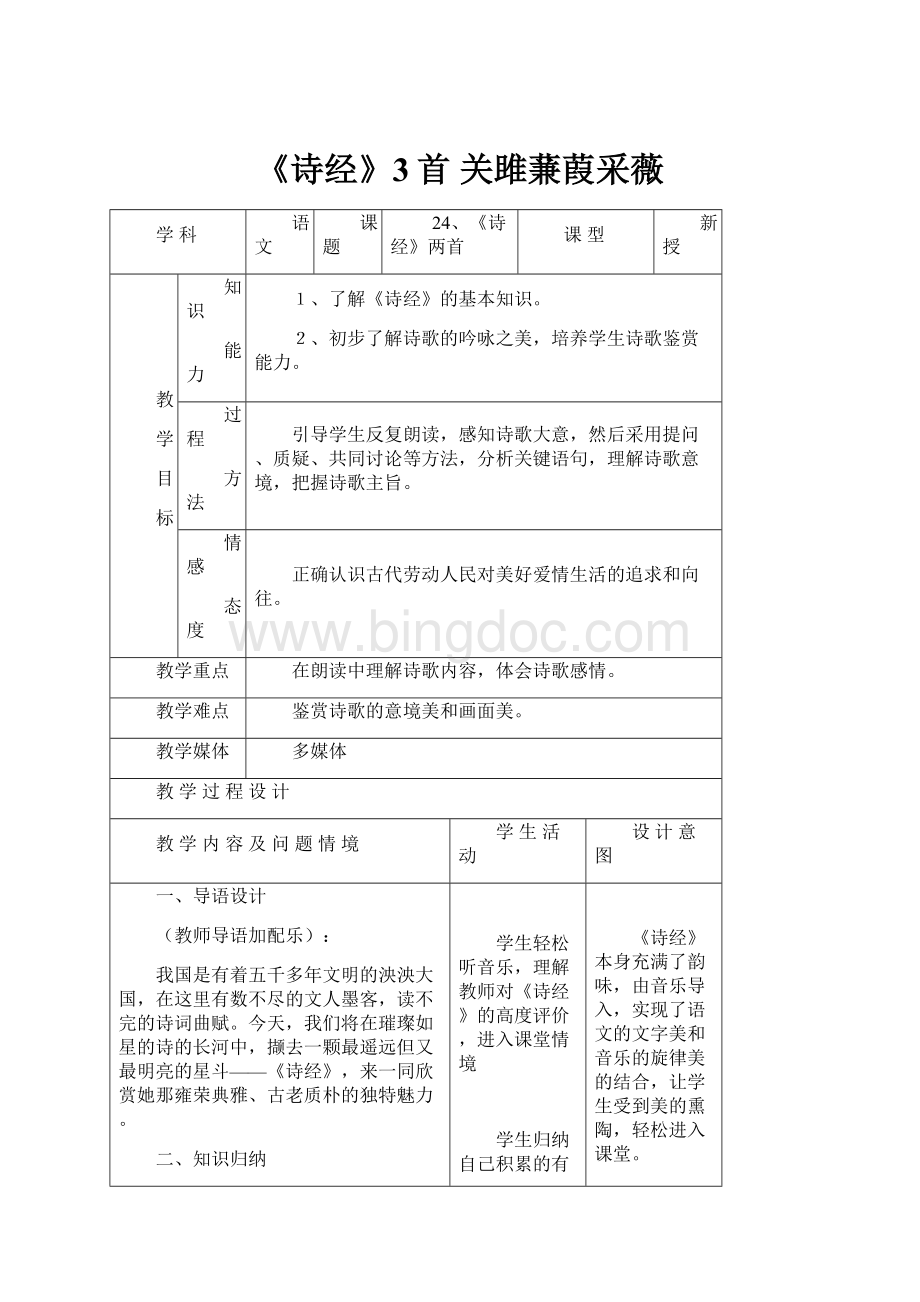

学科

语文

课题

24、《诗经》两首

课型

新授

教

学

目

标

知识

能力

1、了解《诗经》的基本知识。

2、初步了解诗歌的吟咏之美,培养学生诗歌鉴赏能力。

过程

方法

引导学生反复朗读,感知诗歌大意,然后采用提问、质疑、共同讨论等方法,分析关键语句,理解诗歌意境,把握诗歌主旨。

情感

态度

正确认识古代劳动人民对美好爱情生活的追求和向往。

教学重点

在朗读中理解诗歌内容,体会诗歌感情。

教学难点

鉴赏诗歌的意境美和画面美。

教学媒体

多媒体

教学过程设计

教学内容及问题情境

学生活动

设计意图

一、导语设计

(教师导语加配乐):

我国是有着五千多年文明的泱泱大国,在这里有数不尽的文人墨客,读不完的诗词曲赋。

今天,我们将在璀璨如星的诗的长河中,撷去一颗最遥远但又最明亮的星斗——《诗经》,来一同欣赏她那雍荣典雅、古老质朴的独特魅力。

二、知识归纳

导入语:

《论语》曰:

不学诗,无以言。

可见《诗经》的重要影响力,下面请同学们谈一谈你所掌握的有关《诗经》方面的知识。

1.学生自主归纳有关知识

2.教师明确、总结。

多媒体显示:

《诗经》是我国第一部诗歌总集,共收入自西周初年至春秋中叶大约五百多年的诗歌305篇。

《诗经》共有风、雅、颂三个部分。

《诗经》六义:

风、雅、颂、赋、比、兴。

五经:

《诗》、《书》、《礼》、《易》、《春秋》。

三、整体感知

导入语:

好诗如美酒,似香茶,在于品!

品诗在于读,在于听!

下面请同学们采用自己所喜欢的方式自由朗诵这两首诗。

学生轻松听音乐,理解教师对《诗经》的高度评价,进入课堂情境

学生归纳自己积累的有关《诗经》的知识

学生集体交流,实现资源共享。

根据教师出示的资料助读,归纳整理有关知识。

《诗经》本身充满了韵味,由音乐导入,实现了语文的文字美和音乐的旋律美的结合,让学生受到美的熏陶,轻松进入课堂。

知识积累有助于培养学生的文学积淀,让学生自己先交流可以增强他们平时的预习意识,注意平时的积累是学好语文的良好习惯,所以教师要在平时的教学中多多培养。

教学内容及问题情境

学生活动

设计意图

1.诵读《诗经》两首,初步认知文本。

(多媒体显示诗的内容)

《诗经》两首

<<关雎>>

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉。

辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右毛之。

窈窕淑女。

钟鼓乐之。

<<蒹葭>>

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晰。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之泗。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中址。

2.学生自由阅读诗歌,了解诗的内容。

3.老师范读,指导学生把握诗的节奏与语调的舒缓。

4.问题导读:

请说一说编者把这两首诗设计在一篇课文中的原因。

老师明确:

主题内容相同,艺术手法相似。

多媒体显示:

相同点:

①、主题内容相同——都是反映古代青年男女爱情的诗作;都是一方向另一方表达爱慕之情,但结果不尽如人意的内容。

②、诗的结构形式相似——都是采用了重章叠唱的手法。

③、艺术手法相同——都使用了“诗经六义”中比兴手法。

根据教师的出示,或者结合课文,用自己喜欢的方式朗读诗歌,自己解决生字词的读音和意义,初步感知诗歌的韵律美。

学生自由阅读诗歌

听老师范读

在教师指导下朗读,初步感知诗歌的内容。

学生小组讨论、合作交流,探究两首诗歌在内容和艺术手法上的异同。

结合教师整理的结果,自己作笔记,一边整理,一边理解,一边记忆。

这两首诗诵读是关键。

所有诗歌的内涵和韵味都是要通过学生读而感受出来的,所以通过多种方式的读让学生更好的感受诗歌的内容。

听读、指导朗读环节的设计是为了更好的感知诗歌的韵律美和诗歌内容。

在多次诵读的基础上比较两首诗歌在内容和艺术手法上的异同,通过学生的读、思、品、说,多种教学手段的运用,分解了学生学习的难度,提高了学生学习的热情,培养了学生的比较、鉴赏能力,达到了课堂预期的效果。

教学内容及问题情境

学生活动

设计意图

四、赏读诗歌

1.齐读文章,欣赏诗的意境美。

导入语:

苏轼曾这样评价王维的诗:

“味摩诘之诗,诗中有画;观摩诘之画,画中有诗。

”可见诗与画诗难以割舍的,请同学们听读诗歌感受一下诗中有画的特点。

2.再读诗歌,感受文本画面美和情感美。

⑴、听读诗歌,谈一谈,两首诗给我们带来了什么画面?

多媒体显示:

<<关雎>>:

(画面)相遇→→相思→→相悦

<<蒹葭>>:

(场景)蒹葭丛中觅伊人

⑵、齐读诗歌,再度走进文本

请同学们结合文中的具体诗句,来讲解画面。

多媒体显示:

<<关雎>>:

君子→→→淑女——求——寤寐思服→→辗转反侧→→→→琴瑟友之→→钟鼓乐之

<<蒹葭>>:

主人公→→→伊人

从——溯洄从之→→溯游从之

在水一方→→在水之湄→→在水之泗

(3)个性阅读,研知文本

导入语:

上面我们大家一直在寻找两首诗的共同点,我想由于我们的个性差别,同学们对这两首诗一定都自己的情感倾向,下面请同学们选择自己所喜爱的一首,仔细的朗诵一下,并谈一谈你喜爱它的理由。

①学生合作讨论,课堂交流。

(老师给予一定引导和评价)

②老师明确、总结。

多媒体显示:

<<关雎>>重在叙事,故事线索明确;画面形象可见内容明朗清晰。

<<蒹葭>>意境含蓄,场景朦胧,情感韵味更加浓郁,较为典型的重章叠唱的手法具有感染力与音乐美。

在艺术手法方面,<<蒹葭>>比<<关雎>>“兴”的特点更为突出,

“蒹葭”、“水”、“伊人”交相辉映,浑然一体营构出一个韵味十足的艺术世界。

齐读诗歌

欣赏意境美

再读诗歌

感受画面美

听读诗歌,

概括画面

学生结合具体诗句,个性阅读,讲解自己根据诗句想象的画面,与全班同学交流。

选择自己喜爱的诗歌,结合自己喜爱的诗句,有感情朗读,阐述自己喜欢的理由。

合作、讨论、集体交流、概括。

根据教师出示的资料,整理笔记,加强记忆。

通过三个环节的设计:

齐读诗歌

欣赏意境美;再读诗歌,感受画面美;听读诗歌,概括画面内容,这样让学生在多次朗读的基础上,在感知诗歌音律美的基础上,感知诗歌内容,不是抽象的塞给,而是调动学生的积极性主动地参与,主动地探究,主动地感知,教学设计更注重过程的教学,而不是只注重结果,而且培养了学生的想象力和口语表达能力。

尊重学生阅读体验,让学生结合诗歌、结合诗句,在有感情朗读的基础上发表自己的阅读见解,阐述自己的喜欢理由,培养他们鉴赏文本、独立思考感知的能力。

教学内容及问题情境

学生活动

设计意图

五、拓展迁移

导入语:

通过本课的学习,我们可以真正了解到《诗经》所含有的独特的魅力,那优美的意境,让我们流连忘返,那真挚的情感,更让我们神往不已。

是呀,我们生长在情的海洋之中,沐浴在爱的阳光之下,让我们怎能不为之高声赞叹呢!

请同学们运用已学过的诗歌或相关的歌曲,来赞美我们所拥有的亲情、友情,乃至我们以后所憧憬的爱情。

将学生分为三组:

一组谈友情,一组:

谈亲情,一组谈爱情,分组交流与合作,归纳出相应的诗词与歌曲,在课堂上进行全班交流

六、课堂总结

一首首诗词,陶冶了我们的情操;一曲曲乐章,升华了我们的灵魂。

是呀!

诗让我们博学多才,诗让我们潇洒多情,最后,让我们在音乐声中吟诵<<关雎>>和<<蒹葭>,再次领悟一下“思无邪”的艺术魅力。

搜集记忆

分组畅谈

集体交流

齐读感知

整理笔记

学生在音乐中吟诵两首诗歌,再次感受美。

实现学生生活和语文学习的结合,丰富学生的积累,培养学生学习的兴趣。

最后再让学生在音乐中吟诵,和课堂的开头实现呼应,再次实现音乐和文学的整合,感受韵律美。

作

业

设

计

1.收集整理自己喜欢的《诗经》中的诗歌

2.鲁迅先生说“别为了单纯的爱而把人生的一切都忘却了”请学生谈谈自己对中学生早恋的看法。

板

书

设

计

求 寤寐思服→→辗转反侧→→

<<关雎>>:

君子→→→淑女 →→琴瑟友之→→钟鼓乐之

从 溯洄从之→→溯游从之

<<蒹葭>>:

主人公→→→伊人 在水一方→→在水之湄→

→在水之泗

教

学

反

思

相

关

链

接

相

关

链

接

相

关

链

接

【资料宝藏】

〖《关雎》赏析(褚斌杰)〗

这是我国古老的诗歌总集《诗经》中的首篇。

古代说《诗》本有“四始”之说,列《关雎》为“风”之始,故倍受重视,为大家所熟习。

《诗经》的“十五国风”大多数是民歌,民歌作品本多男女爱情之作,《关雎》正是一篇产生于两千多年以前的古老的民间恋歌。

诗中写一个男子思慕着一位美丽贤淑的少女,由于爱恋的深切,这位少女的形象反复在他脑中出现,使他不安,使他难以忘却。

他幻想着终有—天,能与这位少女结为永好,成为夫妇,过上和谐美满的幸福生活。

诗中所表达的感情直朴、真率,千年后读起来,还是那么清新动人。

这首诗有人把它分为四句一章,计五章;有人则把它分为四、八、八句,共三章。

从全诗结构和内在脉络上看,分做三章则较适宜。

首章见物起兴,直写自己的爱情和愿望。

次章写自己的寤寐不忘。

三章则写愿望实现时的欢乐之情,实际上是向往之辞。

全诗以滩头水畔的一对雎鸠鸟的叫声起兴,然后写出自己的一片情思。

雎鸠,水鸟;古代传说它们雌雄形影不离。

关关,指其一递一声的相和而鸣。

“关关雎鸠,在河之洲”,这或者是作者的即目所见,或者解做以挚鸟为比,以挚鸟的求偶为兴,故前人对此有究属赋、比、兴何种手法的争论。

实际上就诗中这两句看来,并不排斥是作者的实见之景,但对全诗来说,确也起着媒介、比喻、联想,以至象征的作用。

因此我们认为正不必如此拘泥。

一个青年小伙儿,见到河洲上一对水鸟的相亲相爱,听到它们一唱一和的鸣叫,自然会引起自己的无限情思,何况他心目中正有着一位所爱的人儿呢!

“窈窕淑女,君子好逑”,他向往着那位美丽贤淑的好姑娘,能够成为自己理想的配偶。

细绎这四句诗,第一句“关关雎鸠”,是写传来的鸟鸣,是听;第二句“在河之洲”,是寻声而望,是所见;第三句“窈窕淑女”,是对自己倾心人之所思,是想;末句“君子好逑”,是主人公强烈的向往,默默的自我祝愿。

虽短短四句,却极有层次,而语约义丰。

第二章,以缠绵悱恻之情,直率地写出自己的追慕之心和相思之苦。

这个青年男子所恋的乃是河边一位采荇菜的姑娘,“参差荇菜,左右流之”。

荇菜,一种水生植物,叶径一二寸,马蹄形,可食(见李时珍《本草纲目》)。

“左右流之”,即顺着水流忽而侧身向左,忽而侧身向右的去采摘。

“流,顺水之流而取之也”(朱熹《诗集传》)。

正是这位采荇菜的姑娘在水边劳动时的窈窕身影,使他日夜相思,不能须臾忘怀。

“窈窕淑女,寤寐求之;求之不得,寤寐思服(思念)”极写他追求、想念的迫切心情;“悠哉悠哉,辗转反侧”,是写他相思之苦,已到了长夜不眠的程度。

悠,长,形容其夜长不寐时绵绵不断的忧思。

这里把两“悠”字,双双以感叹语气出之,着意加重了感情色彩,把长夜无眠、思绪万千以至难耐的相思之苦,都深深地表现了出来。

情到极处必生幻。

紧接着第三章,突然出现了“琴瑟友之”“钟鼓乐之”的欢快、热闹的场面。

这不啻是个戏剧性的转变。

“琴瑟友之”,“友”,亲密相爱;以弹琴奏瑟,喻其相会相处时的谐和愉快。

“钟鼓乐之”,则是结婚时的热闹场面。

无疑这正是这位害相思之苦的男子对未来的设想,是他寤寐求其实现的愿望。

幻想当然并非现实,但幻由情生,也是极自然的。

而这位抒情主人公,却简直陶醉在预想的成功之中了。

这一爱情心理的描写,正与《秦风·蒹葭》中的主人公追寻所爱不得,而出现了“宛在水中央”的幻影一样,富有浪漫情调。

而其实这又正是对生活中所习见的爱情心理的深微的捕捉和真实的刻画。

古人在解释这首诗时,曾进行封建礼教的涂饰,或说它是“美后妃之德”,或说它是“刺康王晏起”,名义上是“以史证诗”,实际上是一种歪曲。

但孔子在评说这首诗的风格特点时所说的两句话,确有一定见地,对我们仍有启发。

孔子说:

“《关雎》乐而不淫,哀而不伤”(《论语·八佾》)这首诗作为一篇爱情诗篇,它写思慕,写追求,写向往,既深刻细微,又止所当止。

它既写对爱情求而不得的相思之苦,但又不陷于难以自拔的低沉哀吟。

它感情率直、淳朴、真挚、健康,正是一篇古老而优秀的民歌作品。

《蒹葭》鉴赏

《蒹葭》属于秦风。

周孝王时,秦之先祖非子受封于秦谷(今甘肃天水)。

平王东迁时,秦襄公因出兵护送有功,又得到了岐山以西的大片封地。

后来秦逐渐东徙,都于雍(今陕西兴平)。

秦地包括现在陕西关中到甘肃东南部一带。

秦风共十篇,大都是东周时代这个区域的民歌。

对这首怀人诗,历来解说不一。

有人认为作者在思念恋人,诗的主旨是写爱情;有人说是诗人借怀友讽刺秦襄公不能礼贤下士,致使贤士隐居、不肯出来做官;也有人说作者就是隐士,此诗乃明志之作。

我们细味诗意,诗中并未明确显示男女恋情,况且“伊人”是男是女也难判定。

说它是讽刺诗则更无根据。

因此,我们只把“伊人”视为作者所敬仰和热爱的人,至于是男是女,且不论及。

“蒹葭苍苍,白露为霜”两句,从物象与色泽上点明了时间和环境。

那生长在河边的茂密芦苇,颜色苍青,那晶莹透亮的露水珠已凝结成白刷刷的浓霜,那微微的秋风送着袭人的凉意,那茫茫的秋水泛起浸人的寒气。

在这一苍凉幽缈的深秋清晨的特定时空里,诗人时而静立,时而徘徊,时而翘首眺望,时而蹙眉沉思。

他那神情焦灼、心绪不宁的情状,不时地显现于我们眼前,原来他是在思慕追寻着一个友人。

“所谓伊人,在水一方”两句,交代了诗人所追慕的对象及伊人所在的地点,表现了诗人思见心切,望穿秋水,一个劲儿地张望、寻求。

“伊人”,指与诗人关系亲密、为诗人崇敬和热爱而未曾须臾忘怀的人。

“所谓”二字,表明“伊人”是常常被提及,不断念叨着的,然而现在他却在漫漫大河的另一方。

“在水一方”,语气肯定,说明诗人确信他的存在,并充满信心去追求,只是河水隔绝,相会不易。

“溯洄从之,道阻且长;溯游从之,宛在水中央。

”沿着河边小道向上游走去,道路艰险,且又漫长,即使花费很长时间也难到达;如果径直游渡过去,尽管相距不远,但眼前秋水茫茫,思之可及,行之不易,仿佛看到了伊人的身影在水中央晃动。

诗人尽管立于河边,但他那恍惚迷离的心神早已飞动起来,思见伊人而不得的如醉如痴的形象栩栩可见。

诗句之奇妙,正如方玉润所说:

“玩其词,虽若可望不可即。

味其意,实求之而不远,思之而即至者。

”

诗的二、三章只换了几个词,内容与首章基本相同。

但它体现了诗歌咏唱的音乐特点,增强了韵律的悠扬和谐美,使表达的情感愈来愈强烈。

首章的“苍苍”,次章的“凄凄”,末章的“采采”,写出芦苇的颜色由苍青至凄青到泛白,把深秋凄凉的气氛渲染得越来越浓,烘托出诗人当时所在的环境十分清冷,心境十分寂寞。

白露“为霜”、“未”、“未已”的变换,描绘出朝露成霜而又融为秋水的渐变情状与过程,形象地面出了时间发展的轨迹,说明诗人天刚放亮就来到河滨,直呆到太阳东升。

试想,他独自一人久久徘徊在清冷索寞的旷野,面对茫茫秋水,等人不见,寻人不着,其心情该是何等焦急和惆怅!

描写伊人所在地点时,由于“方”、“湄”、“”三字的变换,就把伊人在彼岸等待诗人和诗人盼望与伊人相会的活动与心理形象而真切地描绘了出来,这样写,大大拓宽了诗的意境。

另外,像“长”、“跻”、“右”和“央”、“坻”、“”的变换,也都从不同的道路和方位上描述了他寻见伊人困难重重,想见友人心情急切的情景。

若把三章诗所用几组变换的词语联系起来加以品味,更能体会到诗的隽永淳厚的意味。

诗的每章开头都采用了赋中见兴的笔法。

通过对眼前真景的描写与赞叹,绘画出一个空灵缥缈的意境,笼罩全篇。

诗人抓住秋色独有的特征,不惜用浓墨重彩反复进行描绘、渲染深秋空寂悲凉的氛围,以抒写诗人怅然若失而又热烈企慕友人的心境。

正如《人间词话》所说:

“《诗·蒹葭》一篇,最得风人深致。

”具有“以我观物,故物皆著我之色彩”和“其言情也必沁人心脾;其写景也必豁人耳目;其辞脱口而出,无矫揉妆束之态。

”

这首被人传诵不已的诗,对后世的影响也是明显的。

且看宋玉《九辩》中的一段描写:

“悲哉秋之为气也!

萧瑟兮草木摇落而变衰;兮若在远行;登山临水兮送将归;寥兮天高而气清;寂兮收潦而水清;凄增欷兮薄寒之中人。

”这里通过对秋天的气象和草木摇落的情状的描写,制造一种肃杀的气氛,表达了诗人悲凉凄苦的心情。

这也许是受了《蒹葭》诗的影响,由此可以窥见《楚辞》对《诗经》的继承和发展线索。

《古诗十九首》中《西北有高楼》的发端,赋中见兴、以景托情的写法,也沿用了《蒹葭》诗的笔法。

其后的曹丕,从本诗中化出了“秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜”的诗句。

由此可见,《蒹葭》诗在古代诗歌史上有着很重要的地位。

原文:

《诗经》两首

<<关雎>>

关关雎鸠,在河之洲。

窈窕淑女,君子好逑。

参差荇菜,左右流之。

窈窕淑女,寤寐求之。

求之不得,寤寐思服。

悠哉悠哉。

辗转反侧。

参差荇菜,左右采之。

窈窕淑女,琴瑟友之。

参差荇菜,左右毛之。

窈窕淑女。

钟鼓乐之。

<<蒹葭>>

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晰。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之泗。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中址。

翻译:

关雎

雎鸠关关在歌唱,在那河中小岛上。

善良美丽的少女,小伙子理想的对象。

长长短短鲜荇菜,顺流两边去采收。

善良美丽的少女,朝朝暮暮想追求。

追求没能如心愿,日夜心头在挂牵。

长夜漫漫不到头,翻来复去难成眠。

长长短短鲜荇菜,两手左右去采摘。

善良美丽的少女,弹琴鼓瑟表宠爱。

长长短短鲜荇菜,两边仔细来挑选,善良美丽的少女,钟声换来她笑颜。

蒹葭:

葭河畔芦苇碧色苍苍,深秋白露凝结成霜。

我那日思夜想的人,就在河水对岸一方。

逆流而上去追寻她,道路险阻而又漫长。

顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在水的中央。

河畔芦苇一片茂盛,清晨露水尚未晒干。

我那魂牵梦绕的人,就在河水对岸一边。

逆流而上去追寻她,道路坎坷艰险难攀。

顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在沙洲中间。

河畔芦苇更为繁茂,清晨白露依然逗留。

我那苦苦追求的人,就在河水对岸一头。

逆流而上去追寻她,道路险阻迂回难走。

顺流而下寻寻觅觅,仿佛就在水中沙洲。

采薇

原文:

采薇采薇,薇亦作止。

曰归曰归,岁亦莫止。

靡室靡家,玁狁之故。

不遑启居,玁狁之故。

玁(xiǎn)

采薇采薇,薇亦柔止。

曰归曰归,心亦忧止。

忧心烈烈,载饥载渴。

我戍未定,靡使归聘。

采薇采薇,薇亦刚止。

曰归曰归,岁亦阳止。

王事靡盬,不遑启处。

忧心孔疚,我行不来!

盬(gǔ)

彼尔维何?

维常之华。

彼路斯何?

君子之车。

戎车既驾,四牡业业。

岂敢定居?

一月三捷。

驾彼四牡,四牡骙骙。

君子所依,小人所腓。

四牡翼翼,象弭鱼服。

岂不日戒?

玁狁孔棘!

昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

行道迟迟,载渴载饥。

我心伤悲,莫知我哀!

注释

①蔽:

一种野菜。

②亦:

语气助词,没有实义。

作:

初生。

止:

语气助词,没有实义。

③莫:

同“暮’,晚。

④玁狁(xianyun):

北方少数民族戎狄。

⑤遑:

空闲。

启:

坐下。

居:

住下。

(6)柔:

软嫩。

这里指初生的菠菜。

(7)聘:

问候。

(8)刚:

坚硬。

这里指菠菜已长大。

(9)阳:

指农历十月。

(10)盬(gu):

止息。

(11)疚:

病。

(12)尔:

花开茂盛的样子。

(13)路:

辂,大车。

(14)业业:

强壮的样子。

(15)捷:

交战,作战。

(16)騤騤(ku);马强壮的样子。

(17)腓(fei):

隐蔽,掩护.(18)翼翼:

排列整齐的样子。

(19)弭(mi):

弓两头的弯曲处。

鱼服:

鱼皮制的箭袋。

(20)棘:

危急。

(21)依依:

茂盛的样子。

(22)霏霏:

纷纷下落的样子。

译文

采薇菜啊采薇菜,

薇菜刚才长出来。

说回家啊说回家,

一年又快过去了。

没有妻室没有家,

都是因为玁狁故。

没有空闲安定下,

都是因为玁狁故。

采薇菜啊采薇菜,

薇菜初生正柔嫩。

说回家啊说回家,

心里忧愁又烦闷。

心中忧愁像火烧,

饥渴交加真难熬。

我的驻防无定处,

没法托人捎家书。

采薇菜啊采薇菜,

薇菜已经长老了。

说回家啊说回家,

十月已是小阳春。

战事频仍没止息,

没有空闲歇下来。

心中忧愁积成病,

回家只怕难上难。

光彩艳丽什么花?

棠棣开花真烂漫。

又高又大什么车?

将帅乘坐的战车。

兵车早已驾好了,

四匹雄马真强壮。

哪敢安然定居下,

一月之内仗不停。

驾驭拉车四雄马,

四匹雄马高又大。

乘坐这车是将帅,

兵士用它作屏障。

四匹雄马排整齐,

鱼皮箭袋象牙弭。

怎不天天严防范,

玁狁犹猖狂情势急。

当初离家出征时,

杨柳低垂枝依依。

如今战罢回家来,

雨雪纷纷漫天下。

行路艰难走得慢,

饥渴交加真难熬。

我的心中多伤悲,

没人知道我悲哀。

教学:

一、导入新课

1、寒冬,阴雨霏霏,雪花纷纷,一位解甲退役的征夫在返乡途中踽踽独行道路崎岖,又饥又渴;边关渐远,乡关渐近此刻,他遥望家乡,抚今追昔,不禁思绪纷繁,百感交集艰苦的军旅生活,激烈的战斗场面,无数次的登高望归的情景,一幕幕在眼前重现《采薇》,就是三千年前这样的一位久戍之卒,在归途中的追忆唱叹之作。

2、翻开人类几千年的文明史,你会发现,历史的年轮,并不总是从温馨宁静的田园中穿过,而常常碾压着累累尸骨前行不管你对它怀有什么样的情感,战争这个巨大的幽灵,一直伴随人类成长的历史于是,战争,一直是人类文学的一个永恒话题现在,我们来学习《小雅·采薇》去感受几千年前的古人对战争含辛茹苦的咀嚼,去感受积淀在其中的真切复杂的人生百味。

二初读

本诗写了什么?

《采薇》是一位久戍思归的戍卒在回乡途中吟唱的血泪之歌,是一幅凄凉的物是人非的图画。

我想,每个同学读完此诗,都会有自己独特的阅读感受。

今天,让我们一起读这首诗,再次走进戍卒的内心,感受那份凄苦与凄凉。

二、1——3章,把握重章叠句,感受戍卒远别家室、历久不归的凄苦心情.

1.吟诵1~3章,本诗前三章写采薇有何作用?

用了什么表现手法?

将使用赋、比、兴的诗句找出来?

赋:

曰归曰归,岁亦莫止。

靡室靡家,玁狁之故。

不遑启居,玁狁之故。

曰归曰归,心亦忧止。

忧心烈烈,载饥载渴。

我戍未定,靡使归聘。

曰归曰归,岁亦阳止。

王事靡盬,不遑启处。

忧心孔疚,我行不来!

比兴:

采薇采薇,薇亦作止;采薇采薇,薇亦柔止;采薇采薇,薇亦刚止

2.1~3章的兴咏唱的是什么?

“采薇”做什么?

为什么要采薇?

采薇,采集野生薇菜,戍防战士所为,粮草不够,为了生计,辛苦坦然去做,不勉强,也不做作。

凄凉的戍边生活画面,我们仿佛看到面带饥色的戍卒一边在荒野采集野菜,一边思念着久别的家乡,屈指计算着返家的日期。

3.1~3章在形式上有什么特点?

这种艺术手法叫什么?

具体