学年高中语文第一课走进汉语的世界第二节古今言殊汉语的昨天和今天教师用书新人教版选修语言文字.docx

《学年高中语文第一课走进汉语的世界第二节古今言殊汉语的昨天和今天教师用书新人教版选修语言文字.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《学年高中语文第一课走进汉语的世界第二节古今言殊汉语的昨天和今天教师用书新人教版选修语言文字.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

学年高中语文第一课走进汉语的世界第二节古今言殊汉语的昨天和今天教师用书新人教版选修语言文字

第二节古今言殊——汉语的昨天和今天

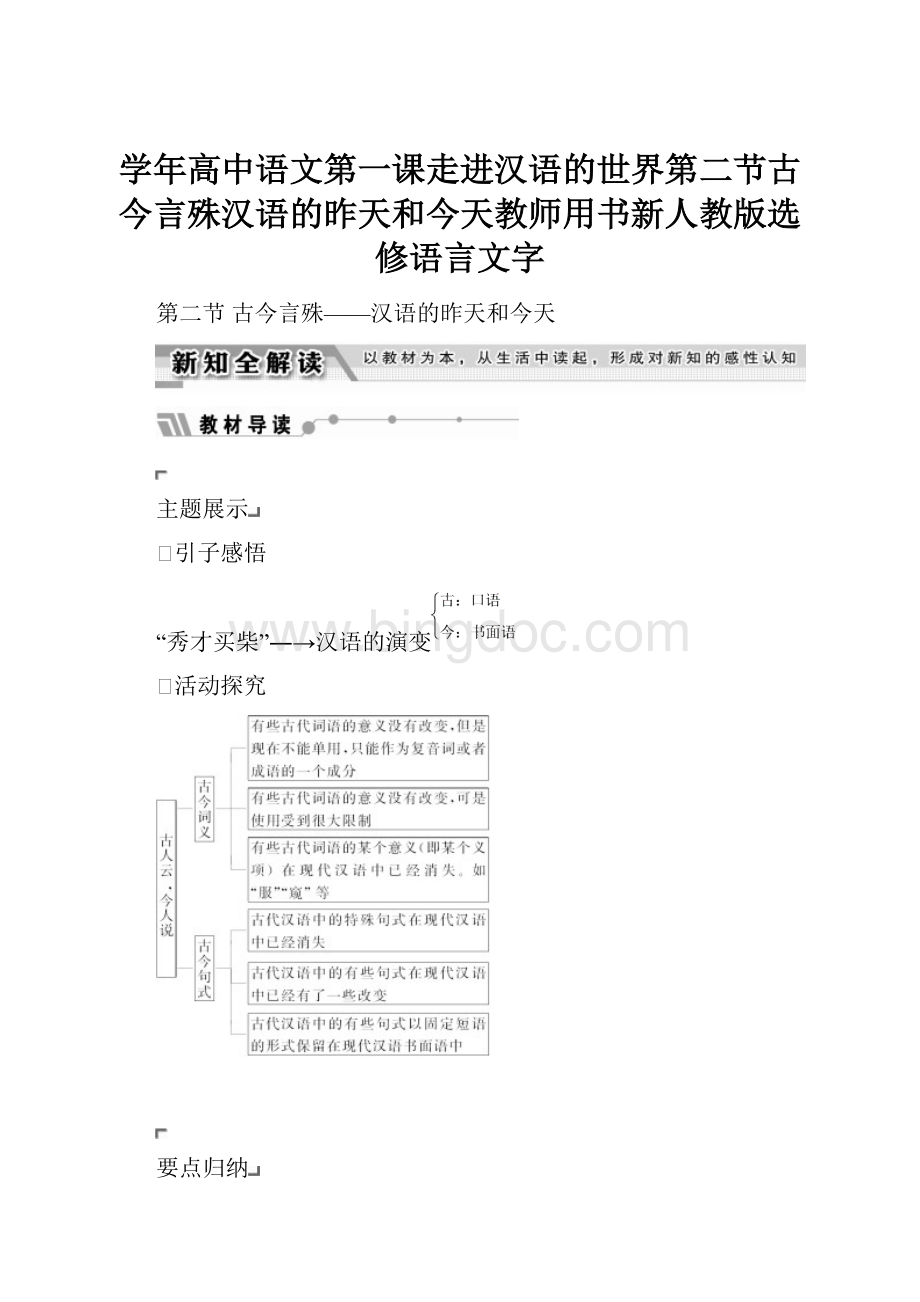

主题展示

引子感悟

“秀才买柴”―→汉语的演变

活动探究

要点归纳

汉语的演变

内容

表现

说明

语音演变

声调的变化

古代汉语的入声调在现代汉语普通话里已经消失,并入“平、上、去”等声调了

韵母的

变化

古代汉语的韵母在现代汉语普通话中发生了很大的变化,如带“�p/t/�k”塞音尾的韵母都消失了,带“�m”鼻音尾的韵母也已经消失了

词汇演变

词语的词形变化

古代汉语以单音节词为主,现代汉语则以双音节词为主

词语的消长变化词语的消长变化

随着社会进步,出现了一大批新词语,同时一些旧词语退出词汇舞台,或者仅在复合词或成语中作为构词成分保留下来

词语的替换变化

现实中某类现象本身没有发生变化,而表达这类现象的词语发生了变化

词语的引申变化

词语的形式不变,而意义发生了变化,或扩大,或缩小,或转移

语法演变

语序的变化

古代汉语中疑问句和否定句中的代词宾语放在动词前,在现代汉语中这些宾语都放到动词之后在动词前,在现代汉语中这些宾语都放到动词之后

句式的变化

古今汉语都有判断句,但表现形式不同。

“把字句”古代没有,到近代才逐步形成

词类的变化

古代汉语中的词类常常可以活用,而现代汉语中词类活用现象基本上已经消失了

1.下面对汉语演变的解说不正确的一项是( )

A.文言是很早以前的汉语口语,由于汉语的口语从古到今发生了很大的变化,文言也逐渐变成了一般人不懂的书面语。

B.汉语的演变包括语音的演变、词汇的演变和语法的演变。

C.语音的演变包括声母、韵母、声调以及音节组合规律的变化。

D.古代诗歌讲究“平仄”,“平”指平声字,“仄”包括上声、去声、入声的字。

入声调在现代已经彻底消失,并入“平、上、去”等声调了。

解析:

选D D项,入声调在普通话里已经消失,但在粤语等方言里还存在。

2.下面对汉语语法的演变解说不正确的一项是( )

A.古代汉语的语序和现代汉语有明显的不同,疑问句和否定句中的代词宾语置于动词前,而状语常常要放到动词后,有时定语为了强调也放到中心词的后面。

B.许多句式古今的表现形式是不同的。

如古汉语判断句的基本格式是“……者,……也”,现代汉语必须用动词“是”;被动句,现代汉语一般用“被”,而古汉语却常用“为”和“见”等。

C.古代汉语词类活用是很普遍的,常见的类型有名词活用为动词、名词作状语、使动用法、意动用法等,而现代汉语基本没有这种词类活用现象。

D.在汉语的演变中,语音、词汇比较稳定,发展变化慢,而语法则发展快,古今变化大。

解析:

选D D项,词汇相对不稳定,发展变化快。

3.下列说法不正确的一项是( )

A.古代汉语中“其”的一个重要用法就是作表示领有的第三人称代词,现代汉语里“各得其所、自得其乐、自圆其说、望其项背”等成语中的“其”就是这一用法。

B.“窥”在古代有“从小孔或缝隙里看”的意思,如成语“管中窥豹”。

从这个意思还引申出了“暗中查看”的意思,保留在“窥测、窥察、窥度、窥视”等词语中。

C.“我孰与城北徐公美”是古代汉语特有的句子格式,“吾与徐公孰美”与现代汉语句子的格式也不相同。

D.“忌不自信”是古代的说法,现代的说法是“邹忌不相信自己(比徐公美)”。

解析:

选C C项,“吾与徐公孰美”与现代汉语句子的格式相同。

4.下列说法不正确的一项是( )

A.汉语跟其他语言一样,语音、词汇、语法等也处在不断发展演变的过程中。

B.当人们用现代语音读古人的诗时,常常觉得它们的韵并不十分和谐。

一般来说,这并不是因为古人用错了韵,而是因为古今汉语的语音已发生了变化。

C.古今词义基本相同的词,在全部词汇系统中只占少数,大部分词语都发生了各种各样的变化。

D.古代汉语表示行为的数量,一般是把数词放在动词的后面,如“又与之遇,七遇皆北”(《左传》),“七遇”是“交战七次”。

解析:

选D D项,应该是“把数词放在动词的前面”。

5.在下列空白处填上合适的内容。

古代汉语中表示“行走”的词因使用场合和方式不同而有区别:

在室中慢步走叫“跱”,在堂上中步走叫“________”,在堂上举足徐行叫“________”,在门外快走叫“________”,在中庭快走叫“________”,在大路上疾行叫“________”,在草丛山林中走叫“________”,在水中走叫“________”,等等。

答案:

行 步 趋 走 奔 跋 涉

链接考点

文言文阅读

这一节的主要内容是了解汉语从古到今发生了什么样的演变,古代汉语和现代汉语有哪些主要的区别。

对应的高考考点主要是“能阅读浅易的古代诗文”。

“阅读浅易的古代诗文”具体体现在以下几个考点:

(1)理解常见文言实词在文中的含义;

(2)理解常见文言虚词在文中的意义和用法;

(3)理解与现代汉语不同的句式和用法(判断句、被动句、宾语前置、成分省略和词类活用);

(4)了解掌握常见的古代文化知识;

(5)理解并翻译文中的句子。

近几年,对文言实词的考查涉及面进一步拓展,复习过程中只注意《考试说明》规定的常用实词还远远不够,常见实词应引起高度重视。

虚词的考查也相对集中,规定考查18个,另外也要注意一下规定外的虚词,如“见”“已”等。

与现代汉语不同的句式和用法,很少直接设题。

另外,需要注意的是,对文言文的翻译,分数比例有逐年增加的趋势。

[例] (山东高考)阅读下面的文言文,完成1~5题。

景公问晏子曰:

“吾欲服圣王之服,居圣王之室,如此,则诸侯其至乎?

”

晏子对曰:

“法其节俭则可;法其服,居其室,无益也。

三王①不同服而王,非以服致诸侯也。

诚于爱民,果于行善,天下怀其德而归其义,若其衣服节俭而众说也。

夫冠足以修敬不务其饰衣足以掩形御寒不务其美身服不杂彩首服不镂刻。

古者常有处橧巢②窟穴而不恶,予而不取,天下不朝其室,而共归其仁。

及三代作服,为益敬也。

服之轻重便于身,用财之费顺于民。

其不为橧巢者,以避风也;其不为窟穴者,以避湿也。

是故明堂之制,下之湿润,不能及也;上之寒暑,不能入也。

土事不文,木事不镂,示民知节也。

及其衰也,衣服之侈过足以敬,宫室之美过避润湿,用力甚多,用财甚费,与民为仇。

今君欲法圣王之服,不法其制,若法其节俭也,则虽未成治,庶其有益也。

今君穷台榭之高,极污池之深而不止,务于刻镂之巧、文章之观而不厌,则亦与民而仇矣。

若臣之虑,恐国之危,而公不平也。

公乃愿致诸侯,不亦难乎?

公之言过矣。

”

景公禄晏子以平阴与藁邑。

晏子辞曰:

“吾君好治宫室,民之力敝矣;又好盘游玩好,以饬女子,民之财竭矣;又好兴师,民之死近矣。

敝其力,竭其财,近其死,下之疾其上甚矣!

此婴之所以不敢受也。

”

公曰:

“是则可矣。

虽然,君子独不欲富与贵乎?

”

晏子曰:

“婴闻为人臣者,先君后身,安国而度家,宗君而处身,曷为独不欲富与贵也!

”

公曰:

“然则曷以禄夫子?

”

晏子对曰:

“君商渔盐,关市讥③而不征;耕者十取一焉;弛刑罚,若死者刑,若刑者罚,若罚者免。

若此三言者,婴之禄,君之利也。

”

公曰:

“此三言者,寡人无事焉,请以从夫子。

”

公既行若三言,使人问大国,大国之君曰:

“齐安矣。

”使人问小国,小国之君曰:

“齐不加我矣。

”

(节选自《晏子春秋》,有删改)

[注] ①三王:

夏商周三代之明君,多指夏禹、商汤、周文王(或周武王)。

②橧(zēnɡ)巢:

用柴薪搭建的巢形住所。

③关市:

指集市。

讥:

稽查,盘问。

1.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是( )

A.若其衣服节俭而众说也 说:

同“悦”,高兴

B.土事不文,木事不镂文:

花纹

C.下之疾其上甚矣疾:

痛恨

D.宗君而处身宗:

尊崇

[解析] 文:

名词活用为动词,绘上纹饰。

[答案] B

2.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.

B.

C.

D.

[解析] D项,连词,表转折,但、却。

A项,副词,加强揣测语气,相当于“或许”“大概”/代词,他们;B项,介词,对于/介词,从;C项,介词,拿、用/表目的连词,来。

[答案] D

3.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.夫冠足以修敬/不务其饰/衣足以掩形御寒/不务其美/身服不杂彩/首服不镂刻

B.夫冠足以修/敬不务其饰/衣足以掩形御寒/不务其美身/服不杂彩首/服不镂刻

C.夫冠足以修/敬不务其饰衣/足以掩形/御寒不务其美/身服不杂彩首/服不镂刻

D.夫冠足以修敬/不务其饰衣/足以掩形/御寒不务其美身/服不杂彩/首服不镂刻

[解析] 在理解文意的基础上,可根据标志词或句式等断句。

画线句子中“冠足以修敬”“衣足以掩形御寒”结构相似,“不务其饰”“不务其美”结构相同,“身服不杂彩”“首服不镂刻”结构相同,据此即可正确断句。

[答案] A

4.下列对原文有关内容的理解与分析,表述不正确的一项是( )

A.晏子认为,古代圣王诚心诚意地爱护百姓,实实在在地对百姓行善,因此天下的人都感念其德义而归附他们。

B.晏子认为要想治理好国家,使天下归附,最重要的不是取法已过时的古圣王制度,而是效法他们的节俭风尚。

C.面对景公的封赏,晏子并不领情,他毅然决然地予以拒绝,并且指出了景公穷奢极欲与穷兵黩武的危害性。

D.本文采用对话的方式,批评了景公治理国家的错误观点和做法,表达了晏子减少赋税、减轻刑罚等政治主张。

[解析] 本题从曲解文意的角度考查对文章内容的把握。

“最重要的不是取法已过时的古圣王制度”理解错误。

原文中“不法其制”的意思是“不效法他们服饰宫室的形制”,而非“制度”。

故选B。

[答案] B

5.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)其不为橧巢者,以避风也;其不为窟穴者,以避湿也。

译文:

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)公乃愿致诸侯,不亦难乎?

公之言过矣。

译文:

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)是则可矣。

虽然,君子独不欲富与贵乎?

译文:

_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

[解析] 本题考查理解并翻译文言文句子的能力。

(1)“其”,代词,他们。

“为”,搭建,建造;“以”,连词,为了。

(2)“乃”,副词,却;“致”,使动用法,使……到来,这里应翻译为“使……归附”;“过”,错误。

(3)“是”,这样;“虽然”,虽然这样;“独”,难道。

[答案]

(1)他们不再造柴薪搭成的巢居住,是为了避风寒;不再造土穴居住,是为了避潮湿。

(2)您却还想让诸侯来归附,不是很难吗?

您的话错了。

(3)这样做是可以的。

虽然这样,难道您就不想要富有和尊贵吗?

参考译文:

景公询问晏子说:

“我想穿上古代圣贤之王的衣服,居住在圣贤之王的宫室,这样,那么诸侯们大概会来归附吗?

”

晏子回答说:

“效法古代圣贤之王的节俭就可以;效法圣贤之王穿的衣服,居住在圣贤之王的宫室,没有益处。

夏商周三代的明君穿不同的衣服而都能统一天下,不是凭借衣服招致诸侯。

诚心地爱护人民,坚决地推行善事,天下百姓都感念他们的德行而归向他们的道义,如果他们的衣服节俭人民大众也会喜欢他们。

帽子足够用来培养恭敬,不必致力于装饰;衣服足够用来掩护身体抵御寒冷,不必致力于华美。

身上穿的衣服不要色彩杂陈,头上的装饰不要精雕细刻。

古代曾有居住在用柴薪搭建巢穴(的君王)不厌恶人,只施惠而不向百姓索取,天下人不朝拜他们的宫室,而是共同归附于他们的仁爱。

到了三代制作衣服,是为了增加庄重恭敬。

衣服的轻重便于身体,使用钱财的多少顺于民意。

他们不再造柴薪搭成的巢居住,是为了避风寒;不再造土穴居住,是为了避潮湿。

因此明堂的形制是,(只求)地下的潮湿,不能上来;天降的寒暑,不能侵入。

土建筑物不绘上纹饰,木建筑物不加镂刻,这是向百姓显示懂得节俭。

等到他们衰败的时候,衣服的奢侈已超过足以培养恭敬的限度,宫室的华美已超过避开潮湿的限度,使用人力太多,使用钱财非常浪费,这是与民结为仇敌。

如今君主想要效法古代圣王的服饰,不效法他们服饰宫室的形制,而是效法他们的节俭,那么虽然未必能治理好,或许还是有益的。

如今君主穷尽所能使楼台亭榭高耸,竭尽水池的深度而没有止境,致力于刻镂雕花的技巧、花纹的美观而不满足,那么也是与民结为仇敌了。

如果按照我的想法,恐怕国家危险,而您也不得安宁呀。

您却还想让诸侯来归附,不是很难吗?

您的话错了。

”

景公赐给晏子平阴和藁邑作为食邑。

晏子谢绝说:

“我的国君喜欢修筑宫室,百姓的力量已经疲困了;又喜欢游乐玩赏器物,刻意打扮宫中女子,百姓的钱财都用光了;又喜欢发动战争,百姓的死亡很近了。

使民力疲困,使民财用尽,使民身临死境,下面的人非常痛恨上面的统治者了!

这就是我不敢接受的原因。

”

景公说:

“这样做是可以的。

虽然这样,难道您就不想要富有和尊贵吗?

”

晏子说:

“我听说做人的臣子的人,先国君而后自身,安定国家后才安居自己的家,尊重国君而后安处自身,为什么说偏偏不想要富有和尊贵呢!

”

景公说:

“这样那么我用什么封赏你呢?

”

晏子回答说:

“君王让渔业盐业进入商品市场,对集市只盘查而不征税;对耕地的人收取十分之一的赋税;减轻刑罚,犯死罪的改为判刑,该判刑的改为罚款,该罚款的就免了。

如果这三条(实行了),就是对我的赏赐,也是君王的利益所在。

”

景公说:

“这三条,我没有什么说的,就听从先生的吧。

”

景公按照这三条去做了以后,派人去问大国,大国的君主说:

“齐国安定了。

”派人去问小国,小国的君主说:

“齐国不会欺凌我们了。

”

一、理解常见文言实词在文中的含义

高考对文言实词的考查,既考查掌握文言实词知识的情况,也通过考查实词的语境义检测考生运用知识解决实际问题的能力。

考查范围包括课内出现的和课外传世名篇中经常出现的古今词义既有联系又有区别的实词。

在能力要求上,注重考查实词的古今异义和词类活用。

值得注意的是,古今词义在很多方面是既有联系又有区别的,不可单纯以现代汉语词义来解释古代汉语词义。

因此,不可以将古代汉语的两个单音节词误解释为现代汉语的双音节词。

实词断义五法

1.据形断义

汉字本是表意性质的,从字形可以推知字义。

字形结构(主要是象形字、会意字和形声字)可以帮助我们探求字的意义。

如“君径造袁所寓之法华寺”一句中“造”的意义。

“造”的形旁为“辶”,不难推测与处所关联的词义应是“到”“去”的意思,“造”的其他意义“制造”“成就”显然与文意不符。

“启听淮北取籴”——其中“籴”就是一个会意字,联系“粜”的意思是卖出粮食,“籴”与“粜”相对,意思是买进粮食。

2.据辞定义

古人行文,往往采用一些字数同、结构同的语句,各句在相对应的位置上,使用同义、反义或意思相关的词,其中有些是修辞上所说的排比、对偶、互文等。

可利用上下句与之对应的词的意义来帮助判断。

如“追亡逐北”,“亡”与“北”对应——败逃者。

又如“急湍甚箭,猛浪若奔”,“奔”与“箭”相对,可判断它是名词,意义是“奔马”。

又如“奉不可失,敌不可纵”,“失”与“纵”相对,“奉”与“敌”相对,敌是敌人,为名词,那么“奉”也是名词,据此可推断“奉”为“机会”之意。

3.语位定义

对实词所在的句子作成分分析,对实词所在的词组作结构分析,同样可以帮助我们确认该词的词性、活用及意义。

如“不审于何得此绢”,“审”在句中处于谓语的位置,用引申义“知道”。

“取樵炊爨”,“樵”作动词“取”的宾语,“樵”为名词,“柴草”的意思。

4.成语推义

不少成语源自文言文,我们在实际生活中掌握了不少成语,可利用这些成语中的意义来推断文言实词的意义。

如“收天下之兵”中的“兵”,我们可借助成语“短兵相接”中“兵”的意义去试解,可推断出是“兵器”之意。

又如“至丹以荆卿为计,始速祸焉”句中的“速”字,可借助成语“不速之客”很容易推断出是“招致、招引”的意思。

5.语境推义

语言环境可分为句子内部语境和外部语境。

内部语境指句子本身的语言环境,外部语境就是整段文字、整篇文章的语言环境。

有些句子中的实词义我们可以借助句子内部语境来推断。

如“恐为身祸,每遇人尽礼”,“遇”在句中处于谓语的位置,“优待”虽为动词,但从语境来看又译不通,只能是“对待”。

再如“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”,这里的“人事”是什么?

只要探究一下下文“庄宗之所以得天下,与其所以失之者”的事实和经验教训,即可理解为“人的作为”。

二、理解常见文言虚词在文中的意义和用法

高考对文言虚词的考查,注重根据上下文的语境识记与辨别的能力,也强调依据语感判断。

值得注意的是,对于文言虚词的辨析,要掌握《考试大纲》要求的虚词的不同用法,在分析词性时,要联系上下文语境分析用法,还要从句子的语法结构入手,了解其意义和用法。

如广东卷考查了比较辨别“非徒以武力雄一时也”与“越关以过,船皆设炮械”两句中“以”字的用法。

这两个“以”的词性明显不同,前一个是介词,后一个是连词,所以意义更不同,前一个译为“凭借”,后一个则相当于“而”。

湖南卷也曾考查过比较辨析“能推食与人者,尝饥者也”与“《齐谐》者,志怪者也”两句中“者”的用法。

这两个“者”字虽然在句中所处的位置相同,但作用却不同,前一个为代词,译为“……的人”,后一个没有实在意义,只是在句中起停顿作用,表判断的标志。

虚词辨析六法

1.语境分析法

虚词大多有多种用法,要确定其具体意义和用法,必须结合具体的上下文,利用文意解题。

如“而长子迈将赴饶之德兴尉,送之至湖口”一句里两个“之”,前“之”用在“饶”(州)与“德兴”(县)之间,州与县是从属关系,故应是“的”的意思;后“之”用在动词“送”后作宾语,属代词,代苏迈。

2.句意推敲法

判断虚词的意义和用法要有全句意识,许多虚词的意义不实在,在句中主要起一定的语法或语气作用,因此只有依靠对全句的分析和把握才能准确理解它。

如作语气助词的“也、矣、焉、哉”,在疑问句末助疑问语气,在感叹句末助感叹语气,在陈述句末助陈述语气,它们始终是与全句语气“息息相关”的。

3.句位判断法

一些虚词在句中不同位置就起不同作用。

比如“也”,句末助陈述、疑问、感叹等语气,在句中一般起舒缓语气的作用。

再如“其”,在句首一般是语气副词,如“其李广将军之谓乎”,因为“其”不能作主语;在句中,动词后一般是代词,如“秦王恐其(代蔺相如)破璧”,在名(代)词后一般是语气副词,如“尔其(语气副词,一定)无忘乃父之志”。

4.结构推断法

一是可以根据句子的对称关系来推断。

文言句子讲究整齐、对称,抓住这一点,我们可从一个词的意义和用法推知相同位置的另外一个词的意义和用法。

如“木欣欣以向荣,泉涓涓而始流”,“而”是表修饰关系的连词,那么“以”也该和它相同,作连词,表修饰关系。

二是根据词语在句子中所作的成分来推断。

不同的句子成分就决定了词语的词性和用法。

如“纵其所如,或立于陂田”“尽吾志也而不能至者,可以无悔矣,其孰能讥之乎”两句,第一句的“其”在句中作主语,因此应该是代词“它(指鹤)”;后一句的“其”不作句子成分,只表反问语气,因此应该是副词(难道)。

5.语法切入法

比如有虚词“以”的四个句子:

①俅以幸臣躐跻其位;②得全首领以没;③扈从以行;④至以刃裂颈断舌而死。

“以”字用法有一个规律,即“以”字的后面是名词,“以”为介词;“以”后面是动词,“以”为连词。

由此可知,题中①④两句是介词,用于名词之前,与名词构成介宾短语,但一用在身份前,一用在工具前,意义不同;②③同为连词,都是用于状语和中心语之间,表示修饰和被修饰关系,用法意义相同(表目的,用来)。

6.代入筛选法

如果知道某个虚词的基本用法和意义,就可将它的每个用法代入句子去理解,挑选其中讲得通的一项,从而筛选出正确的答案。

如“慎勿为妇死,贵贱情何薄”。

我们知道“何”的主要用法和义项有:

①疑问代词,译为“什么”“哪里”“为什么”“怎么样”等;②副词,译为“怎么能”“什么”“多么”等;③通“呵”,“喝问”;④复音虚词“奈何”“何如”“何乃”“何其”等。

一一代入进行理解和筛选,就不难确定副词“多么”这个义项了。

三、理解与现代汉语不同的句式和用法

对文言“句式和用法”的考查实际上是对文言语法的考查。

近年来全国卷和各省市卷大多不从语法理论角度单独设题,主要结合理解文意和文句翻译来考查。

如江西卷曾考查比较辨别文言阅读材料中的“郑人病之”的“病”字用法和来自课文文句中的“病”字用法的异同,就是对名词意动用法的考查;浙江卷中对句子中补出的省略成分正确与否的判断,如“流闻(于)禁中”“伪者(国相)即能辨之”,就是对文言省略句式的考查。

四、理解并翻译文中的句子

文言翻译有两种出题方式:

一种是直接从文言文阅读文段中选择2~3句;另一种是另外提供一段短文要求翻译。

在给分上常常采用分点给分的形式:

比如重点实词、活用、句式分别给分,句子大意正确只有1~2分。

所以,要注意以下几点:

①直译关键实词;②译出实词活用;③体现文言句式;④注意译文的规范与简洁;⑤译出某些虚词的语气。

翻译七法

1.留。

保留古今意义相同的词语。

其中包括古代的一些专有名词,如人名、地名、官名、制度名词等。

将它们保留下来,不要强行翻译。

如:

若使烛之武见秦君,师必退。

译文:

如果派烛之武去拜见秦君,秦军一定会撤退。

2.对。

对译是文言翻译最基本的方法。

文言词语以单音节为主,而现代汉语以双音节为主,所以对译主要是将古代的单音节词换译成现代汉语里对应的双音节词。

如:

是故无(无论)贵(高贵)无贱(卑贱),无长(年长)无少(年少),道(道理)之所存(存在),师(老师)之所存也。

3.换。

主要有两种情况:

(1)古汉语中有些现代汉语中已经消亡了的词语,需要用现代汉语里意义相当的词语将之替换过来。

如:

俄而(一会儿)崇韬入谢,因道之解焉。

(2)古代的通假字或古今字要用现代汉语对应的词语替换过来。

如:

①君子博学而日参省乎己,则知(智慧)明而行无过矣。

②距(拒,把守)关,毋内(接纳)诸侯。

4.拆。

文言中有时两个单音节词连在一起和现代汉语的双音节词形式上一样,这就需要将这两个单音节词拆开来进行翻译,不要误认成现代汉语的双音节词来翻译。

如:

①今齐地方(土地方圆)千里,百二十城。

②生乎吾前,其闻道也固先乎吾,吾从而(跟随而且)师之。

5.删。

部分文言虚词只有语法功能却没有实在意义,翻译时可以删去不译,如音节助词、结构助词、发语词、语气词等。

有些表敬称或谦称的词没有实在意义,也应不译。

尤其要注意偏义复词的翻译,偏义复词的意义只偏指一边,所以只需翻译一个词语的含义,另一个词语不译。

如:

①今者(不译)项庄拔剑舞,其意常在沛公也。

②此诚危急存亡(“存亡”是偏义复词,意义偏指“亡”,“存”不能翻译)之秋也。

6.补。

主要是省略句的省略成分需要补出来。

古汉语讲究言简意丰,省略的内容特别多,翻译时不补出来则语意难以完整。

如:

永州之野产异蛇,(蛇)黑质而白章,(蛇)触草木,(草木)尽死。

如果不补出括号内的主语,整个句子就会造成误解,以为蛇触了草木都死了,和原文相悖。

7.调。

主要