人口与环境单元检测.docx

《人口与环境单元检测.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人口与环境单元检测.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

人口与环境单元检测

《人口与环境》单元检测

一、单项选择题(每小题2分,共60分)

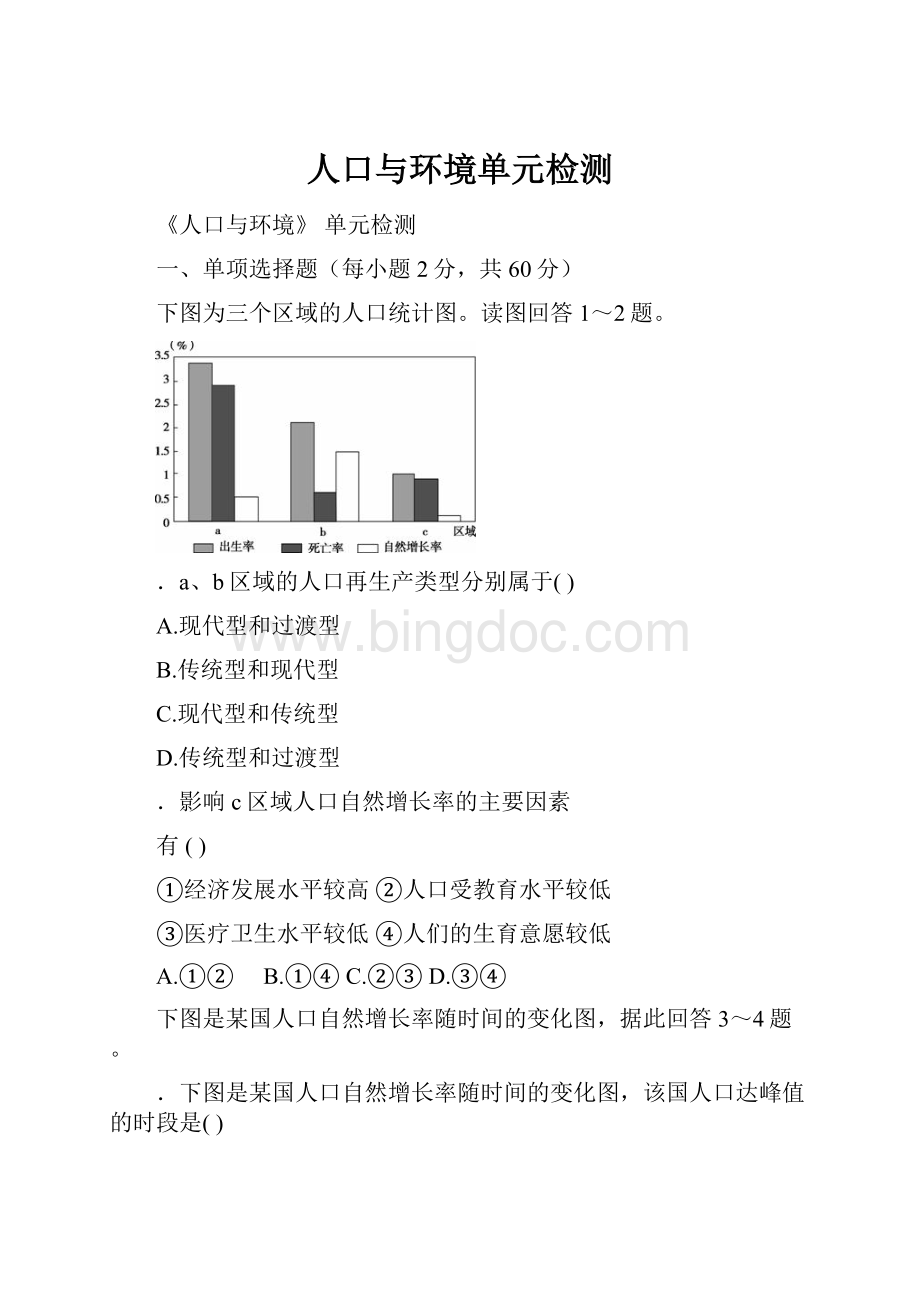

下图为三个区域的人口统计图。

读图回答1~2题。

.a、b区域的人口再生产类型分别属于()

A.现代型和过渡型

B.传统型和现代型

C.现代型和传统型

D.传统型和过渡型

.影响c区域人口自然增长率的主要因素

有()

①经济发展水平较高②人口受教育水平较低

③医疗卫生水平较低④人们的生育意愿较低

A.①② B.①④C.②③D.③④

下图是某国人口自然增长率随时间的变化图,据此回答3~4题。

.下图是某国人口自然增长率随时间的变化图,该国人口达峰值的时段是()

A.①B.②

C.③ D.④

4.下列各国中,人口发展情况与图示类型一致的是()

A.埃及B.中国

C.德国D.新加坡

读下图,a、b、c分别表示0~14岁、15~64岁、65岁以上三种年龄人数所占总人口比重。

据此回答5~6题。

5.图中①②③④四个国家中,老龄化问题最严重的是

A.①B.②C.③D.④

6.图中②国0~14岁年龄人数所占总人口比重大小及

应采取的相应正确措施是()

A.70%鼓励生育B.60%计划生育

C.15%采取移民政策D.30%鼓励人员出国

下图是甲、乙两国人口年龄结构示意图,椐此完成7~8题。

7.甲国人口增长模式属于

A.高出生率、高死亡率、高自然增长率

B.高出生率、低死亡率、高自然增长率

C.低出生率、高死亡率、低自然增长率

D.低出生率、低死亡率、低自然增长率

8.甲国或乙国目前的人口状况是

A.甲国男女比例失调,人口增长缓慢

B.乙国青壮年人口多,即将进入人口生育高峰期

C.甲国青少年人口少,劳动力不足

D.乙国已进入老龄化社会,社会负担加重

读某国总人口和外来移民的年龄结构图,回答9~10题。

9.由图中数据可知该国

A.男女比例不平衡

B.外来移民人口超过本国人口

C.老年人口超过青年人口

D.移民缓解了人口老龄化问题

10.影响该国人口迁移的最主要因素是

A.人口老龄化B.自然因素

C.政治因素D.经济因素

环境人口容量是指一个地区或一个国家能持续供养的人口数量。

1850年,清朝的人口为4.3亿。

当时的学者汪士铎惊呼:

“人多之害,山顶已植黍稷,江中已有洲田,川中已辟老林,苗洞已开深菁,犹不足养……”而今天的中国,不但养活了13亿人,人们的生活水平比那个时代还提高了许多。

据此回答11~13题。

11.以上材料表明,影响环境人口容量的重要因素是( )

A.地区对外开放程度B.人口的生活与文化消费水平

C.科技发展水平D.蕴藏的资源数量

12.随着人口不断增加,我国必须进行人口合理容量的估计,其主要意义在于( )

A.限制高消费现象的产生B.规划农业生产的发展规模

C.制定科学的人口战略和人口政策D.帮助贫困地区脱贫致富

13.提高环境承载力的直接方法是( )

A.加快城市化的步伐B.大量迁入人口

C.进行人工降水D.利用区域外的资源

阅读“PPE怪圈”材料:

“PPE怪圈”是指贫困(Poverty)、人口(Population)和环境(Environment)之间形成的一种互为因果的关系,如图一。

完成14~15题。

14.在图二a、b、c、d四点代表的人口增长状况中,最有可能产生“PPE怪圈”的是

A.aB.bC.cD.d

15.下列国家中目前基本不存在“PPE怪圈”的是

A.中国B.印度C.加拿大D.巴西

人口迁移受许多因素影响,有些来自迁出地,有些来自迁入地,还有些是来自中间障碍因素。

同时人口的迁移过度可能会给迁入地带来巨大的压力,产生一系列环境问题。

读“影响人口迁移的主要因素示意图”,回答16~17题。

16.近些年来,伊拉克居民大量外迁的主要原因是( )

A.①B.②C.④D.⑤

17.在某种特定条件下,任何一种因素都有可能成为促使人

口迁移的决定性因素,大量农村剩余劳动力涌入城市的决

定性因素是( )

A.①B.②C.③D.⑥

下图为某地人口迁移与年龄关系示意图。

读图回答18~19题。

18.从图中判断,影响该地区人口迁移的主要因素最有可能是( )

A.人口老龄化B.婚姻家庭

C.政治

因素D.经济因素

19.图中甲、乙、丙、丁不同年龄段的人口迁移有明显相关的是( )

A.甲、乙B.甲、丙

C.乙、丙D.乙、丁

下图为甲、乙、丙、丁四地人口变化统计图(人口迁移差额率为人口迁入与迁出的差额占总人口的比重)。

读图回答20~21题。

20.关于四地人口变化的叙述,正确的是( )

A.甲地人口迁出多于迁入

B.乙地迁入人口少于自然增长的人口

C.丙地人口迁入多于迁出

D.丁地迁出人口少于自然增长的人口

21.关于四地

就业机会和

经济发展水平的叙述,正确的是( )

A.甲地就业机会最多B.乙地经济发展水平最高

C.丙地就业机会最少D.丁地经济发展水平最低

下表为我国某城市人口资料。

读表完成22~23题。

1982年

1990年

2000年

总人口(万人)

35

167

701

0~14岁(%)

35.27

14.63

8.5

15~64岁(%)

58.36

83.15

90.39

65岁及以上(%)

6.37

2.22

1.11

22.该城市自1982年至2000年( )

A.人口自然增长率很高,人口增长迅速

B.人口出生率增高,人口老龄化问题得到缓解

C.人口出生率大幅度降低,人口死亡率大幅度增高

D.人口增长率很高,有大量青壮年人口迁入

23.该城市是( )

A.南京B.深圳C.西安D.沈阳

下图代表“中、印、美三国近年来新增人口结构图”。

读图回答24~25题。

24.图甲、图乙、图丙对应的国家

依次是( )

A.中国、印度、美国

B.印度、中国、美国

C.中国、美国、印度

D.印度、美国、中国

25.据图丙所在国人口普查局统计,人口增长大部分发生在南部和西部地区。

下列关于这两个地区人口增长的说法错误的是( )

A.西部和南部环境优美B.西部和南部基础设施日趋完善

C.新兴工业最发达的地区D.西部和南部的人口自然增长率高

读“我国南部沿海某城市人口增长统计示意图”,回答26~27题。

26.2009年,该市流动人口大约是有户籍人口的()

A.2倍B.4倍C.6倍D.8倍

27.该市近三十年人口迅猛增长的根本原因是(

)

A.气候暖湿,环境优美B.现代农业的迅速发展

C.海洋资源的大规模开发和利用D.优越政策促进了工业迅速发展

不同地域文化影响的婚俗差别明显,其对人口发展的影响也不尽相同。

结合所学知识,回答28~30题。

28.初婚年龄的大小不能影响()

A.出生率B.人口自然增长率C.死亡率D.亲子年龄差距

29.形成多育多子的传统生育观的根源是()

A.“不孝有三,无后为大”的传统观念B.劳动力的增殖能增加家庭财富

C.传统农业社会生产力水平低下D.社会经济发展水平不断提高

30.南美洲人口出生率高不是因为()

A.信奉天主教B.经济发展快C.医疗卫生事业进步D.初婚年龄偏高

二、综合题

31.(14分)图为“人口增长模式及其转变示意图”,表为“埃及、日本人口统计资料表”。

读图、表,回答问题:

表2000年埃及和日本人口统计资料

国家

总人口(万)

人口出生率(%)

人口死亡率(%)

埃及

6398

2.50

0.65

日本

12687

0.94

0.82

(1)2000年,埃及与日本相比,人口增长速度较快的是______,自然增长人口约______万。

(2)埃及与日本人口自然增长率不同的根本原因是_________________________________。

(3)甲阶段人口自然增长率低于乙阶段,主要是因为甲阶段______率较高。

(4)有关丙阶段人口自然增长率的变化,叙述正确的是( )

A.人口自然增长率加快

B.由于医疗卫生事业发展,人口出生率下降

C.人口自然增长率的变化,主要是由于人口出生率的下降

D.我国目前正处于该阶段

(5)日本、埃及的人口增长目前已分别进入图所示的______阶段和______阶段,两国人口增长的共同特点是________________________。

(6)一般情况下一个国家的人口总数达最大值时应处于_____阶段。

此时,多出现_____问题,简述其带来的不利影响及解决对策。

32.(10分)某学校地理研究性学习小组对本地区“人口增长与地理环境的演变”开展了大量实地调查工作。

研究发现:

一个地区土地资源的开发首先是在平原、河川地区,一般来讲,只有当人口增长到某一临界值,平原土地资源不足时,才开始向坡地、丘陵、山区发展。

下面是他们调查的一些资料数据。

资料1:

表一 六百余年来本地区人口与耕地的发展状况

时间(年)

人口

(×104人)

耕地

(×104hm2)

人均耕地

(hm2/人)

1368

6.693

4.151

0.62

1403

6.661

4.245

0.637

1465

9.497

4.245

0.447

1736

21.599

7.481

0.346

1875

32.724

17.25

0.527

1911

29.157

18.466

0.633

1983

49.86

20.36

0.408

1996

54.63

22.07

0.404

资料2:

表二 本地区现有耕地分类状况(×104hm2)

水田

水浇地

沟川地

平坡地

缓坡地

陡坡地

急坡地

其他

合计

河川阶地

0.01

0.1

1.12

0.22

0.28

0.01

0.37

2.11

丘陵沟壑

0.01

0.63

2.4

6.06

1.93

0.29

0.45

11.77

土石山区

0.41

1.21

2.9

2.26

1.27

0.14

8.19

小计

0.01

0.11

2.16

3.83

9.24

4.2

1.56

0.96

22.07

分析上述资料,完成下列问题。

(1)总体来看,该地区人口增长与耕地数量的变化状况是 。

(2)从地貌类型来看,该地区主要是 ;从耕地类型来看,该地区较为平缓的耕地(包括水田、水浇地、沟川地、平坡地、缓坡地)约占整个耕地比重的 %。

(3)从土地开发的时间来看,该地区开始开垦丘陵陡坡地的时间约为 。

A.1465~1736年B.1736~1875年

C.1875~1911年D.1911~1983年

(4)指出该地区人地关系存在的严重问题,并为改变这种局面提出科学、合理的对策和措施。

33.(16分)电视剧《闯关东》将其创作定位为:

小人物成为大英雄的故事。

“闯关东”这种民族行为是中华民族特定历史背景下被迫进行的民族大迁移。

“闯”意味着“犯禁”,代表着“冒险”,寓含着“开拓创新”。

据此完成下列各题。

(1)与“闯关东”同时期的我国人口迁移中,按迁移范围看,“走西口”属于 人口迁移,“下南洋”属于 人口迁移。

(2)促使山东、河北等地闯关东的原因主要有:

(3)华北平原与东北平原均是我国的重要农耕区,但在历史上分属燕赵文化、齐鲁文化和关东文化区,从社会意义上,东北三省基本上是华北农业社会的扩大。

东北发展农业生产的有利与不利自然条件分别是什么?

(4)1990年以后,出现了大量东北地区的人口迁往山东的“雁南飞”现象,该现象产生的原因及给山东经济发展带来的影响有哪些?

~()1.D

2.B

3.C

4.C

5.C

6.B

7.B

8.D

9.D

10.:

D

11-12.解析:

根据资料中前后对比可知清朝与今天的中国所供养的人口差距很大,其主要原因是生产力发展水平的差异。

我国进行人口合理容量的估计主要是为了制定科学的人口战略、人口政策,以促进我国的可持续发展。

答案:

11.C 12.C

13.解析:

环境承载力的高低与其拥有的资源数量有关,利用区域外的资源可以养活更多的人口,可直接提高环境承载力。

13.D

~()14.B

15.C

16-17.解析:

我国东南沿海地区,经济发达,有更多的就业机会,吸引了大量民工,而国家提出的西部大开发优惠政策使大量的科技人员到西部创业;伊拉克地区的战乱导致该区居民大量外迁;美国东北部老工业基地环境质量较差,老年人追求优美的环境多迁往光照充足、气候温和、空气清新的西部和南部地带;城乡经济收入的差异成为农民工进城的决定性因素。

答案:

16.D 17.C

18-19解析:

第3题,从图中可以看出,该地区的迁移人口中,以20~34岁的青壮年劳动力为主,这种迁移最可能是经济因素引起的。

第4题,图中乙年龄段的年轻人外出打工时,常常会将自己年幼的子女带在身边,从而导致甲年龄段的人口迁移数量也较大,即这两者之间的迁移具有相关性。

答案:

18.D 19.A

20-21解析:

第7题,甲地人口迁移差额率为正值,迁入人口多于迁出人口,A项错;无法判断迁入(迁出)人口与自然增长的人口数量的差别,B项和D项都不确定;丙地人口迁移差额率最高,迁入人口远大于迁出人口,故选C项。

第8题,丙地

人口迁移差额率最高,迁入人口远大于迁出人口,人口自然增长率最低,经济发展水平最高,就业机会最多,故选D。

答案:

20.C 21.D

22-23解析:

本题以我国某市人口资料变化切入,考查影响人口数量变化的因素。

第6题,一个地区人口增长是由自然增长和人口迁移(机械增长)决定的。

从表中数据可以看出,该市人口增长速度很快,但0~14岁青少年人口和65岁及以上老年人口的比重却不断下降,说明该地区人口自然增长缓慢,城市人口的增加主要是外来人口的大量迁入。

第7题,选项中的四个城市,深圳是改革开放后由一个小渔村发展起来的特大城市,经济的发展吸引了大量人口迁入,是典型的移民城市,符合题目中的人口资料特征。

答案:

22.D 23.B

24-25解析:

第5题,结合中、印、美三国国情可知,美国人口自然增长缓慢,移民在其新增人口中占重要地位,如图丙所示。

我国的民族构成以汉族为主,故新增人口也以汉族为主,如图乙所示。

第6题,美国西部和南部环境优美,近年来新兴工业发展迅速,基础设施日益完善,从而吸引了相当多的人口朝这两地迁移,这种人口增长属人口迁移的结果,并非由于自然增长率高而引起。

答案:

24.B 25.D

26.C27.D

28.C29.C30.D

31答案:

(14分)

(1)埃及(1分)118.36(1分)

(2)生产力发展水平不同(1分)

(3)人口死亡(1分)

(4)C(1分)

(5)丁(1分)丙(1分)人口死亡率低(1分)

(6)丁(1分)人口老龄化(1分)劳动力和兵源不足(1分)社会赡养负担加重(1分)鼓励生育(1分),接纳海外移民(1分)

32解析:

(1)题,结合表一数据分析即可。

(2)题,由表二数据分析可知丘陵沟壑区的耕地为11.77×104hm2,即所占比重最大,故该区地貌主要为丘陵。

(3)题,开垦丘陵陡坡地使得该地区耕地面积陡然增加,故对应的时间约为1736~1875年。

(4)题,可结合

(1)题分析。

32.答案:

(1)人口增加,耕地面积扩大,人均耕地面积减少(2分)

(2)丘陵(1分) 69.55(1分) (3)B(1分)

(4)问题:

人口增长的速度超过了耕地增长的速度,人口与耕地矛盾尖锐(1分);人口增长、扩大粮食生产、毁林开荒导致农业生态系统生产进入了恶性循环(1分)。

对策与措施:

控制人口数量;提高人口素质;退耕还林,植树种草;开展多种经营;提高亩产等。

(答案合理即可,每点1分,最多3分)

33.解析:

本题以电视剧《闯关东》为切入点,考查人口迁移的类型和原因。

第

(1)题,“走西口”没有跨出国界,属国内人口迁移,而“下南洋”跨越国界,属国际人口迁移。

第

(2)题,应注意从题干材料中提取相关信息,并结合历史知识进行回答。

第(3)题,发展农业生产的自然条件主要考虑地形、气候、土壤、水源等方面。

第(4)题,改革开放以来,受位置和政策等因素影响,沿海省份经济发展快,经济水平和经济收入要高于东北地区,吸引人口南下,出现了“雁南飞”现象,应注意从有利和不利两个方面进行分析。

33.答案:

(1)国内(1分) 国际(1分)

(2)①传统习惯的影响;②东北地区地广人稀,经济发展条件好;③华北地区自然灾害频繁发生,社会不安定等(答案合理即可,每点1分,最多3分)

(3)有利:

地形平坦(1分),土壤肥沃(1分),耕地、林地面积广;气候温暖湿润,发展农业生产条件适宜(1分)。

不利:

东北地区纬度较高,积温较低,秋季易发生霜冻等。

(1分)

(4)原因:

山东经济增长迅速,人均收入超过黑龙江省(1分)。

有利影响:

提供了大量廉价劳动力;促进第二、三产业的发展;促进了思想、文化交流(答案合理即可,每点1分,最多3分)。

不利影响:

增加了交通、卫生、教育、环保、计划生育、住房等压力。

(答案合理即可,每点1分,最多3分)