人教版七年级上册语文全册教案推荐教材.docx

《人教版七年级上册语文全册教案推荐教材.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版七年级上册语文全册教案推荐教材.docx(108页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

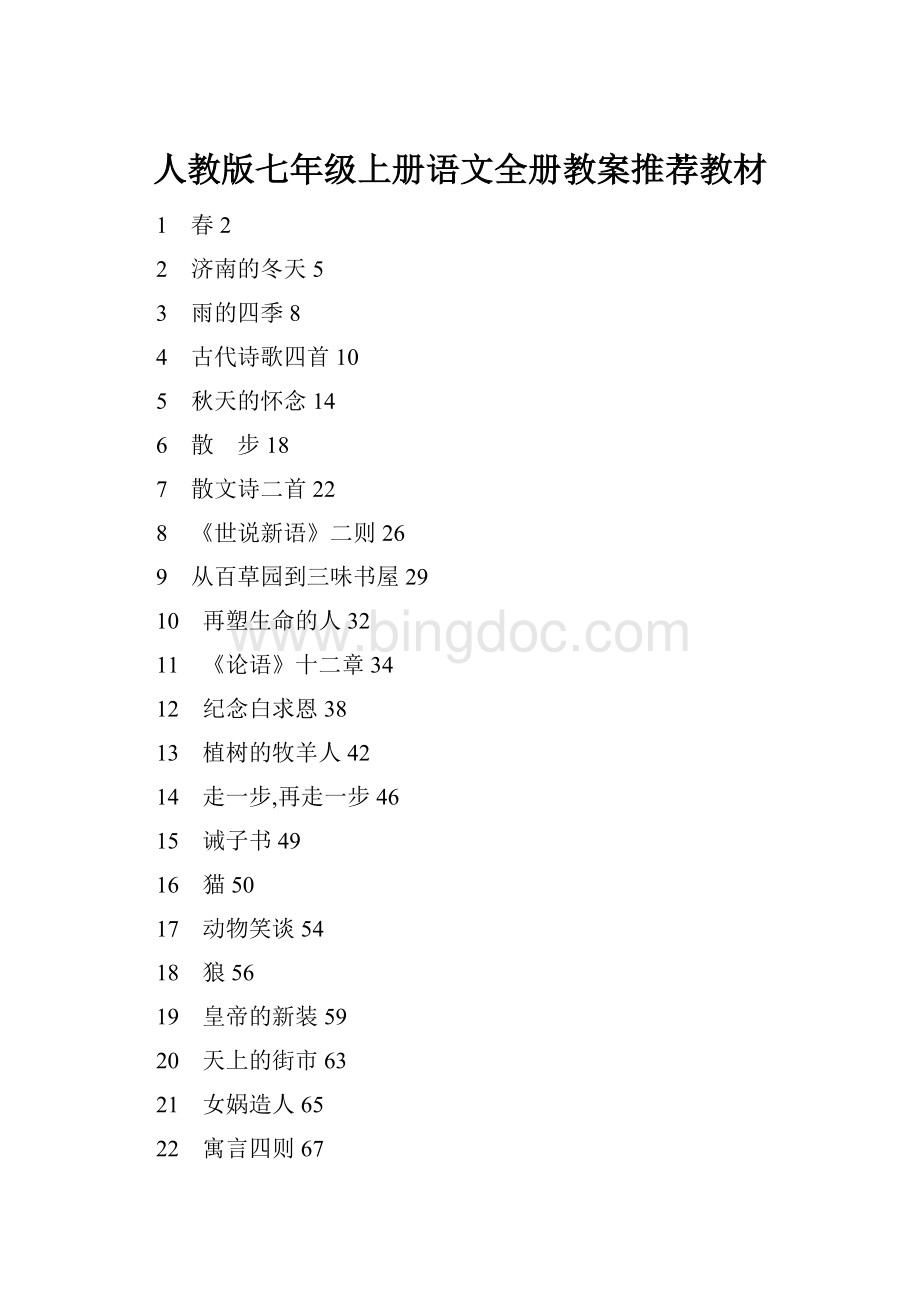

人教版七年级上册语文全册教案推荐教材

1 春2

2 济南的冬天5

3 雨的四季8

4 古代诗歌四首10

5 秋天的怀念14

6 散 步18

7 散文诗二首22

8 《世说新语》二则26

9 从百草园到三味书屋29

10 再塑生命的人32

11 《论语》十二章34

12 纪念白求恩38

13 植树的牧羊人42

14 走一步,再走一步46

15 诫子书49

16 猫50

17 动物笑谈54

18 狼56

19 皇帝的新装59

20 天上的街市63

21 女娲造人65

22 寓言四则67

1 春

知识目标,朗读课文,把握重音和停连,理清行文思路.

能力目标,品味优美语句,揣摩关键词句,积累语言;深入学习比喻的修辞手法.

情感目标,体会作者对春天的热爱和对未来的憧憬之情.

第1课时

1.整体感知课文,理清本文思路.(重点)

2.把握春草、春花、春雨、春风等景物的特征.(重难点)

一、导入新课

同学们,春天令人神往,春天充满生机,春天如诗情如画意.可记得孟浩然的《春晓》(放音乐,看投影,生背诗文);可记得杜甫的《春夜喜雨》(接着听音乐,看投影,生背诗文).多少作家的笔下曾这样深情地描绘过春天,今天让我们一起来学习现代散文大师朱自清先生的《春》,看他是如何通过自己的眼睛,用他的语言描绘春天、歌颂春天的.

二、教学新课

1.课文主要是从哪些方面来写“春”的?

你能划分出文章的结构层次吗?

明确:

全文围绕一个“春”字,写了盼春、绘春、赞春三个部分.作者运用总分总的结构,第一至二自然段盼春,第三至七自然段绘春,第八至十自然段赞春.

2.细读第三至七自然段,交流讨论:

作者具体描绘了春天的哪些景物?

如果将这些景物看成一幅幅的春景图,你能不能分别给它们拟一个恰当的三个字的小标题?

明确:

作者分别从草、花、风、雨、人五个方面具体描绘春天,这五幅画面分别为春草图、春花图、春风图、春雨图和迎春图.

3.你认为作者笔下哪幅画面最美?

美在哪里?

你能为你最喜欢的画面配上一句古诗吗?

明确:

示例一:

春草图——这是一幅生机勃勃的画面,令人见之则精神振奋.可配“浅草才能没马蹄”这句古诗.

示例二:

春花图——这是一幅百花争艳的画面,色彩明丽.可配“满园春色关不住,一枝红杏出墙来”或“乱花渐欲迷人眼”.

1.比较春草图、春花图、春风图、春雨图、迎春图的特点,小组合作,完成下面的表格.

图画名称,景物特征,描写角度(或顺序)春草图,嫩、绿、多、软,由景到人春花图,多、艳、甜,由高到低(树上—花下—遍地)春风图,和煦、芳香与悦耳,触觉、嗅觉、听觉、视觉春雨图,细密、轻盈,由物到人、由近到远迎春图,春到人欢,由景及人2.作者为什么把“迎春图”放在最后面写?

明确:

作者细致绘春,前面的草报春、花争春、风唱春、雨润春为人迎春做铺垫,用春的美好提醒人们“一年之计在于春”,一年的计划要早早做好安排,告诉人们抓住人生的大好春光,奋发向上.

春草图、春花图、春风图、春雨图四幅图画顺序能否调换?

为什么?

明确:

示例一:

不能调换,作者大体是按照时间的先后顺序写的,春天到来,最先长出的是小草,其次才是百花开放;按照生活常识,先有风,然后才有雨.有了以上四幅图的层层铺垫,春到人欢才水到渠成.

示例二:

可以调换,应当先写春风,再写春雨,有了风的爱抚和雨的滋润,草才能长势喜人,花儿才能更加繁茂,人们也才能更加喜爱这生机勃发的春天.(无固定答案,学生各抒己见)

三、板书设计

春

第2课时

1.品味文章生动优美的语言,学习本文运用比喻、拟人、排比等修辞手法描写景物的方法.(重点)

2.学习多角度描写景物,理解寓情于景的写法.(难点)

一、教学新课

1.本文主要运用了哪些修辞手法?

你能各举一例并说说它的作用吗?

明确:

(1)反复.如“盼望着,盼望着”叠用“盼望着”,生动地表达出作者盼望春天到来的急切心情.

(2)拟人.如“小草偷偷地从土里钻出来,嫩嫩的,绿绿的”写出了春草破土而出的挤劲,写出了不经意间,春草已悄然而出的情景和作者惊喜的感觉.同时,这样写使无意识、无情感的小草也似乎有了意识,有了情感.

(3)比喻.如“野花遍地是:

杂样儿,有名字的,没名字的,散在草丛里,像眼睛,像星星,还眨呀眨的”用“眼睛”“星星”作比,写出了野花的细小而明艳,点出春天的特点.

(4)排比.如“看,像牛毛,像花针,像细丝,密密地斜织着”运用了比喻、排比的修辞手法,写出了春雨多而细密、亮而闪烁、柔而绵长的特点.

2.除了修辞手法的运用,本文还有不少富有表现力的词语,这些词语的使用使作者笔下的春更加鲜明生动了.品读课文,圈画出文章中你认为富有表现力的字词,与同桌交流,尝试鉴赏.

(1)山朗润起来了,水涨起来了,太阳的脸红起来了.

赏析:

用“朗润”写春山光泽;用“涨”写春水涣涣;用“红”写春日暖人.

(2)花下成千成百的蜜蜂嗡嗡地闹着,大小的蝴蝶飞来飞去.

赏析:

“闹”字,不仅有声响,还呈现出一派喧嚣沸腾的热闹景象,境界全出.

(3)树叶子却绿得发亮,小草也青得逼你的眼.

赏析:

一个“逼”字,写出了在春雨的滋润下,小草特别的青.

3.结尾的三个自然段运用了三个比喻,这三个比喻句的顺序能否调换?

为什么?

明确:

不能调换.结尾的三个比喻句有先后顺序.作者把春天比作“刚落地的娃娃”,因为它是“新生”的;把春天比作“花枝招展”的“小姑娘”,因为它“娇美”;把春天比作“健壮的青年”,因为它有“无穷的活力”.这三个句子的顺序,从“娃娃”到“小姑娘”再到“青年”,形象地点明了春天的“成长”过程.

1.第三自然段共四个句子,各是从什么角度描绘春草的?

明确:

第一句是从“点”上描绘;第二句是从“面”上描绘;第三句写孩子们的游戏,侧面写春草带给人的欢乐;第四句以风衬草,从感受的角度表现春草的可爱.(由点到面,由近及远,从正面到侧面)

2.作者是从哪几个角度写“树上”的花的?

明确:

花朵多,花色艳,花味甜.“仿佛”一词由实及虚,由春花联想到果实,表现花儿甜香得引人遐想,令人心醉.

3.春风是无形的,看不到、摸不着,作者是从哪几个感官角度把春风写得有形、有味、有声的?

明确:

从触觉、嗅觉、听觉三个角度来写春风.首先从触觉方面,作者引用诗句,又打一比方,让人感觉到春风是温暖的.然后写“泥土的气息”“青草味儿”“花的香”,“都在微微润湿的空气里酝酿”,从嗅觉的角度写春风,仿佛让人闻到春风的芳香.接下来从听觉的角度来写,鸟鸣的清脆、宛转,风声和水声的轻盈,笛声的嘹亮,仿佛让人听到春风的柔和.

4.作者绘“春雨图”时,写景的层次上有什么特点?

明确:

这段在写景的层次上由物及人,由近到远,由静到动,描绘出一幅充满诗情的江南春雨图,流露出作者对春雨的喜爱之情.

本文是一篇春意盎然的写景美文,怎样描写景物,本文第四自然段给我们做了一个很好的示范:

既有实写,又有虚写,综合运用多种修辞手法.请你仿照课文,自选景物,采用虚实结合的方法,写一段描写景物的文字,300字左右.

示例:

几天前的一个清晨,早早起床的我推开窗户,忽然间闻到清新的空气中飘溢着一股沁人心脾的幽香.哦,牵牛花开了!

这些小花啊,一个个就像张扬的小喇叭,朝着天空,毫无顾忌地高喊着自己的豪言壮语;又像是满盛着琼浆玉液的高脚杯,等待着凯旋的将士们一同开怀痛饮.它们的形体虽然很小,但我此刻却分明感受到它们从来就没有过自贱和自卑,它们有的只是乐观向上和积极进取.要不然,这么细小的牵牛花茎藤上怎么能不时地伸出一根更细的长芽儿呢!

看这些长芽儿,像一只只柔嫩却韧性十足的小手,牢牢抓住旁边的花架,茎头则勇敢而坚决地向着花架的最高处攀登!

数不清的小喇叭齐声喊出“努力拼搏,再微小的生命也能结出累累硕果”的震撼人心的生命最强音!

二、板书设计

优美的语言

写景角度

可取之处, 在品读妙词、佳句活动中,把学生分成五个小组,每组自由选写草、花、风、雨、人的图景来进行品读,并在小组内交流品读的体会,最后择优到班上交流.让每个学生有了说话锻炼和交流的机会,而且又充分尊重学生的自主权,活动效果很好,可以说有意想不到的收获.不足之处,1.对时间分配不够合理,在组织学生品读妙词、佳句活动中很难控制时间.

2.在进行问题设计时,一些问题有些琐碎,有的学生抓不住问题的主干,不能理解所提问题的用意.有几句话表述不够严密,不易于课堂练习的进行.所以在今后的设计时还要更严谨.

2 济南的冬天

知识目标,朗读课文,掌握重音和停连的要领;积累文中优美语句.

能力目标,学习课文抓住景物特点进行描写的方法;品味课文精美的语言;学习比喻和比拟的修辞手法.

情感目标,体会景物描写中融入的作者感情,培养热爱祖国大好河山的思想感情.

第1课时

1.整体感知内容,了解济南冬天的特点.(重点)

2.领会自然之美,体会写景技巧.(重难点)

一、导入新课

春天是昂扬向上的,夏天是热情奔放的,秋天是收获幸福的.谈到冬天,大家常会联想到那凛冽的北风、刺骨的寒流以及那肃杀的气象;又会想起“千里冰封、万里雪飘”的辽远,想起那“千山鸟飞绝,万径人踪灭”的孤寂.北方的冬天,可能会令习惯于温暖的南方的人们望而却步,然而北国的济南,由于特殊的地形,冬天非但没有一副严酷的面孔,反倒是那么的“慈善可亲、笑容可掬”.今天,就让我们追随老舍先生的足迹,到济南去感受一下济南冬天特有的温馨吧!

二、教学新课

1.文章按照怎样的结构写济南的冬天?

明确:

总——分——总.总写“济南真得算个宝地”;分写部分,围绕山和水展开,写了阳光下的小山、薄雪覆盖下的小山、城外的远山、冬天的水色;最后以“这就是冬天的济南”结尾,照应开头.

2.这篇散文写了济南冬天的哪些景物?

明确:

阳光、山、雪、水.

3.课文一共有几个段落?

哪些段落是写山?

哪些段落是写水?

明确:

一共有六个自然段,其中第三至第五自然段写山;第六自然段写水.

4.课文写了哪些状态下的山?

各有什么特点?

写水又有什么特点?

明确:

①阳光照耀下的山:

舒适温暖.②白雪覆盖下的山:

娇美、秀气.③城外远山:

素淡雅致、安适宁静.④济南的冬水:

暖绿、清亮.

5.作者为什么把山、水作为描写重点?

明确:

(1)这是济南的代表景物,是济南的魅力所在.

(2)济南多水,有“泉城”的美誉.古人曾经留下“四面荷花三面柳,一城山色半城湖”的名句.

(3)在济南的南面,距市中心有著名的千佛山,是济南的天然屏障.

1.第一自然段作者用什么写作手法表现济南冬天“温晴”的天气特点?

有何好处?

明确:

通过和北平冬天多风、伦敦多雾、热带日光的毒和响亮(根据语境是指“晴朗得刺眼”)对比,写济南冬天无风声、无重雾、无毒日的“奇迹”“怪事”,突出它独有的“温晴”美景,赞赏它是个“宝地”.

2.第四自然段描写薄雪覆盖下的山,运用了移步换景的手法,请你简要分析.

明确:

作者运用移步换景的手法,从山上的矮松写到山尖、山坡和山腰的薄雪,自上而下,把雪的光、色、态逐步展现在读者面前,表现济南冬天的秀美.

3.最后一个自然段描写水色,运用了哪些手法?

有什么好处?

明确:

(1)衬托手法:

作者描写绿萍的绿、水藻的绿、水面柳影的绿,衬托出水绿.

(2)联想手法:

由水的绿联想到绿的精神,联想到春意盎然的生机.

(3)拟人修辞:

运用拟人修辞,写水藻“把终年贮蓄的绿色全拿出来了”,写“水也不忍得冻上”,突出水清、水暖的特点.

三、板书设计

济南的冬天

冬天的济南

第2课时

1.体会拟人、比喻等修辞手法在写景中的作用.(重点)

2.品味准确的用词,学习情景交融的写景方法.(难点)

一、教学新课

课文中多处用到了拟人和比喻的修辞,请从课文中找出几例加以体会.

1.这一圈小山在冬天特别可爱,好像是把济南放在一个小摇篮里,他们全安静不动地低声地说:

“你们放心吧,这儿准保暖和.”

明确:

用了比喻、拟人手法.用“小摇篮”比喻小山围城的地理环境,同时赋予小山以人的情感,把济南周围的一圈小山写得很有温情,写出这一圈小山的可爱.

明确:

“好像日本看护妇”这个比喻形象而贴切地描绘了小雪下矮松的秀美情态.

3.这样,一道儿白,一道儿暗黄,给山们穿上一件带水纹的花衣.

明确:

“带水纹的花衣”这个比喻传神地描绘了雪色与草色相间的美景,使小雪下的冬景充满了动态的美.

4.等到快日落的时候,微黄的阳光斜射在山腰上,那点儿薄雪好像忽然害了羞,微微露出点儿粉色.

明确:

把夕阳斜照下粉色的薄雪比拟为害羞的少女,突出了雪色的娇美和小山的秀丽,情态可掬.

5.天儿越晴,水藻越绿,就凭这些绿的精神,水也不忍得冻上;况且那长枝的垂柳还要在水里照个影儿呢.

明确:

用了拟人的修辞手法,人格化的水藻、水和垂柳楚楚可爱.用“不忍得”写出了水不仅有生命的质感,而且还有一副和善心肠,为了水藻的绿,为了垂柳的倒影,仍然充满着春意.虽没直接写天气暖和,却让人感受到了温暖.

老舍先生是语言大师,用词很是讲究,请仔细阅读全文,完成下列各题.

1.“济南的冬天是没有风声的”去掉“声”字可以吗?

为什么?

明确:

不可以.“没有风声”并不是没有风,济南的冬天只是没有那种令人战栗的呼啸的北风而已,如果去掉“声”就成了“没有风”,那是不切合实际情况的.

2.“山坡上卧着些小村庄,小村庄的房顶上卧着点儿雪”这里为什么用“卧”字?

明确:

用“卧”字传神地写出了村庄和雪的情态,表达了一种安适平静的气氛,与文章基调相和谐,有一字传神之效.

3.文中的色彩词用得好,请你指出并具体分析.

明确:

“看吧,山上的矮松越发的青黑,树尖儿上顶着一髻儿白花,好像日本看护妇”矮松与白雪相互映衬,在白雪的映衬下,矮松越发的青黑.“山尖全白了,给蓝天镶上一道银边”白雪与蓝天相互映衬.“有的地方雪厚点儿,有的地方草色还露着”,草的暗黄色和雪的白色相映衬.青黑,白,蓝,银,暗黄,微黄,粉色等.从视觉方面形象真切描绘出济南冬天的景物之美,让读者能更直观感受出济南冬天之美.

文章在描写济南的冬景时,处处流露出作者的赞美之情,作者是怎样表达出来的?

探究一:

直接抒发感情.如开头写“对于一个在北平住惯的人”“对于一个刚由伦敦回来的人”,通过对比,得出“济南真得算个宝地”的结论,既写出了自己的独特感受,又显得情真意切.后面还有“这一圈小山在冬天特别可爱”“那些小山太秀气”,结尾一句蕴含着“我爱济南的冬天,我爱冬天的济南”的情意.

探究二:

创造意境,流露深情.如,“请闭上眼想:

一个老城……这是不是个理想的境界”“最妙的是下点儿小雪呀”“这是张小水墨画”,在优美的意境中,表达作者赞美的真情.

自然界的景物本身并不带有感情色彩,可是一被写进作品,就会烙上作者感情的印记而表现出鲜明的感情色彩,此即古人说的“一切景语皆情语”.老舍先生笔下的济南的山山水水无不表现出他对济南的喜爱之情,这就是情景交融的写作手法,请你借鉴本文,描写一处或几处景物,要求使用情景交融的写作手法,不少于300字.

示例:

天气新晴,料峭的严寒,抖落在黄昏里,仍然有沁骨的凉意.夕阳,挂在脱尽了叶子的梧桐树梢上,许是奔波了一整天的缘故,光线里已经没有了热力,却充满了梦幻的色彩.整个晒谷场上,黄澄澄、亮晶晶的,宛如撒上一层金沙似的.天空中每一个粒子都染上颜色,流动着,跳跃着,一眨眼间便有种种奇妙的变化.神秘的紫色、鲜明的橙色、华丽的金色,酡醉的红色……从夕阳的中心向四周荡漾开,幻化成一片绚丽的异彩.但是,每一种颜色都带着黄蒙蒙的底子,这种黄像秋叶一般冷艳,也像秋叶一般渲染着浓郁的落寞,整个宇宙都笼罩在这奇瑰的光之网里.

二、板书设计

优美的语言

热爱祖国大好河山

可取之处, 本教学设计根据文章的特点,从工具性出发,如体会优美的语句,揣摩比喻、拟人等修辞手法,从而在字里行间感受济南的“温晴”,以提升人文性的原则,即在知识与能力、过程与方法的基础上,实现情感态度价值观的目标,最终完成新课标提出的三维目标.不足之处, 首先是对文本的研读不够到位.在对阳光朗照下的山和薄雪覆盖下的山进行教学的时候,对几个句子的赏析还是不到位.

3 雨的四季

知识目标,整体把握课文内容,感知各种“雨”的形象.

能力目标,1.感受文章的语言美、画面美,学会抓住景物特征进行描写的方法.

2.品味本文诗化的语言,学会联想与想象的方法.

情感目标,由作者对四季雨的不同特点的描绘,感受自然万物的美好.

第1课时

1.理清文章思路.

2.分析四季的雨不同的特点,体会作者对雨寄托的思想情感.(重点)

3.赏析本文的语言.(重难点)

一、导入新课

雨是大海的女儿,是天使的眼泪,是大地的微笑,是文人的宠儿.古人有很多写雨的诗句:

“好雨知时节,当春乃发生.”“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇.”“黑云翻墨未遮山,白雨跳珠乱入船.”……雨在古代诗人笔下,已经被写得如此之美,在当代诗人眼里,它会是怎样的呢?

让我们一起来欣赏当代诗人刘湛秋先生的散文——《雨的四季》.

二、教学新课

1.文章每个自然段分别写了什么?

第一自然段:

“我”喜欢雨,以及喜欢雨的原因;第二自然段:

写春雨;第三自然段:

写夏雨;第四自然段:

写秋雨;第五自然段:

写冬雨;第六、七两个自然段:

赞美雨.

2.根据每个自然段的意思,可以将文章分为几个部分?

第一部分:

(1)喜雨;第二部分:

(2—5)绘雨;第三部分:

(6—7)赞雨.

1.思考并找出描写四季的雨的句子,分析四季的雨各有什么特点.

春雨:

水珠子从花苞里滴下来,比少女的眼泪还娇媚.(美丽、娇媚)

夏雨:

夏天的雨也有夏天的性格,热烈而又粗犷.(热烈、粗犷)

秋雨:

雨,似乎也像出嫁生了孩子的妇人,显得端庄而又沉静了.(端庄、沉静)

冬雨:

它既不倾盆瓢泼,又不绵绵如丝,或淅淅沥沥,它显出一种自然、平静.(自然、平静)

2.作为一篇优美的散文,本文在写景上有许多亮点,你认为春雨图中有哪些亮点?

明确:

①树:

“每一棵树仿佛都睁开特别明亮的眼睛”把树写活了,人格化了.

3.如果把“每一棵树仿佛都睁开特别明亮的眼睛”一句中“特别明亮的”去掉,是否影响表达效果?

为什么?

明确:

影响.“特别明亮的”生动形象地写出树木刚刚从寒冬中苏醒过来,树干泛出黄青、嫩叶萌发时的那种鲜活的生命力.

4.作者在描绘四季的雨时,采用了哪些手法?

明确:

(1)运用了比喻、拟人、排比的修辞;

(2)运用不同的感官从听觉、视觉、嗅觉等角度描绘;(3)融情于景.

1.朗读第一自然段和最后两个自然段,思考本文表达了作者怎样的思想感情.

明确:

作者通过形象化的描写,写出了雨的亲切可爱,这实际上寄托了作者对雨的赞美与喜爱,表现了作者对生命与大自然的热爱之情.

2.如果把文章题目改成《四季的雨》好不好?

请说明理由.

明确:

不好.《四季的雨》单纯强调一个“雨”字,显得呆板、生硬;而《雨的四季》充满灵动,在一定程度上将“雨”人格化,充满情趣和意境.

三、板书设计

雨的四季

总

分

总

可取之处, 教学中,从课前的教学设计到课中的教学过程,我始终努力凸显学生的主体地位,赋予学生以广阔的学习空间,引导学生欣赏语言艺术,积累语言,感悟真情.不足之处, 时间把握不是很到位,字词占用时间稍长,后文分析有点紧促,品读感悟方面还不是很完美,在以后的教学中须多加注意,使各方面有所提高.

4 古代诗歌四首

知识目标,1.了解作者及古代诗歌体裁的有关知识.

2.朗读并背诵诗歌,感受诗歌中蕴含的丰富情感.(重难点)

能力目标,体味各首诗歌中作者所创设的意境,理解情景交融的写法.

情感目标,感受诗歌中蕴含的丰富情感,领会诗歌中所表达的感情和生活情趣.

第1课时

1.了解作者以及写作背景.

2.有节奏、有感情地朗读诗歌,感受诗中蕴含的丰富情感.(重难点)

3.理解情景交融的写法.(难点)

一、导入新课

同学们,谁知道在我国的唐代、宋代、元代分别是哪种文学体裁取得的成就最高?

(学生回答,教师明确:

唐诗、宋词、元曲)的确,中国自古就是一个诗的国度,以古老的《诗经》发端,优秀的诗歌作品浩如烟海,今天,我们就来学习四首脍炙人口的诗篇.

二、教学新课

(一)常识简介

1.作者简介.

曹操(155—220),字孟德,沛国谯县(今安徽亳州)人.东汉末政治家、军事家、诗人.他先后削平吕布等割据势力.于建安五年(200年)在官渡大败兵强地广的袁绍,此后逐渐统一了北方.善诗歌,《步出夏门行》《蒿里行》诸篇,用乐府旧题抒发自己的政治抱负,气魄雄伟,慷慨悲凉.对汉末人民的苦难生活也有所反映.

2.写作背景.

《观沧海》选自《曹操集》,是《步出夏门行》中的第一章.公元207年,曹操亲率大军北上,追歼袁绍残部,五月誓师北伐,登临碣石山.他面对洪波涌起的大海,触景生情,写下了这首壮丽的诗篇.

(二)朗读指导

1.学生自读,把握四言诗的诵读节奏.

2.教师范读,正音解词.(或播放录音)

3.学生齐读,要求准确整齐,有节奏感.

4.学生借助注释,疏通诗歌内容.

(三)合作探究

1.全诗围绕哪个字展开来写?

明确:

全诗以“观”字统领全篇,由“观”字展开,写登山所见.

2.这首诗写了几层意思?

哪些诗句是写实的?

哪些诗句是想象的?

明确:

第一层(开头两句):

交代观海的地点;第二层(“水何澹澹”至“洪波涌起”):

描写海水和山岛.这一层全是写现实中的实景.第三层(“日月之行”至“若出其里”):

借助奇特的想象来表现大海吞吐日月星辰的气概,是虚景.最后两句是附文,是为和乐而加的,与诗的内容无关.

3.诗中哪些诗句最能体现作者博大的胸怀?

明确:

“日月之行”四句写大海,全用虚写,却表现了大海有包容天地的气概,更显示了诗人的博大胸怀.

4.这首诗表达了作者怎样的思想感情?

明确:

“诗言志”,诗人写沧海,抒发统一中国、建功立业的抱负.这种感情在诗中没有直接表露,而是蕴藏在对景物的描写当中.

目标导学二:

学习《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》

(一)常识简介

1.作者简介.

李白(701—762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人,世称“诗仙”.

2.写作背景.

诗人王昌龄于天宝年间被贬为龙标尉,当时李白正在扬州,听说此事,便写下此诗,寄托对朋友的牵挂.

(二)朗读指导

1.学生自读,把握七言诗的诵读节奏.

2.教师范读,正音解词.(或播放录音)

3.学生齐读,要求准确整齐,有节奏感.

4.理解大意.

(学生概述,老师补充指正)杨树花已落尽,杜鹃鸟在不停地啼鸣,听说你被贬到龙标去了,一路上要经过五条溪水.我把为你而忧愁的心,托付给天上的明月,它伴随着你,一直走到那夜郎的西边.

(三)合作探究

1.诗中融情于景,含有飘零之感、离别之恨的句子是哪两句?

明确:

杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪.

2.联系《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》的写作背景思考,李白在诗的开头写景为什么选取“杨花”“子规”来写?

明确:

写“杨花”且“落尽”是先点时令,杨花漂泊不定,如友人的身世;“子规”是杜鹃鸟的别名,鸣声异常凄切动人,这样的“暮春”在古诗中是一个花与泪同落的季候,这就奠定了全诗伤感的基调.

3.“我寄愁心与明月,随君直到夜郎西”这一名句运用了什么修辞手法?

这样写有什么好处?

明确:

拟人.明月有了人性,能将“愁心”带给远方的朋友,诗句生动形象地表达了诗人的忧愁和无奈,以及对友人的关切之情.

三、板书设计

观沧海

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄

第2课时

1.学习《次北固山下》,体会叙事写景的哲理美.

2.学习《天净沙·秋思》,理解诗歌的优美意境,感受主人公的思乡之情.

一、导入新课

古时交通不发达,流落外乡或在外任职的人久不得归,自然会产生故园之思,因此乡愁成了诗歌中的一个重要主题.王湾的《次北固山下》就是一首写乡愁的诗,