八年级语文下册阶段检测题3.docx

《八年级语文下册阶段检测题3.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级语文下册阶段检测题3.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

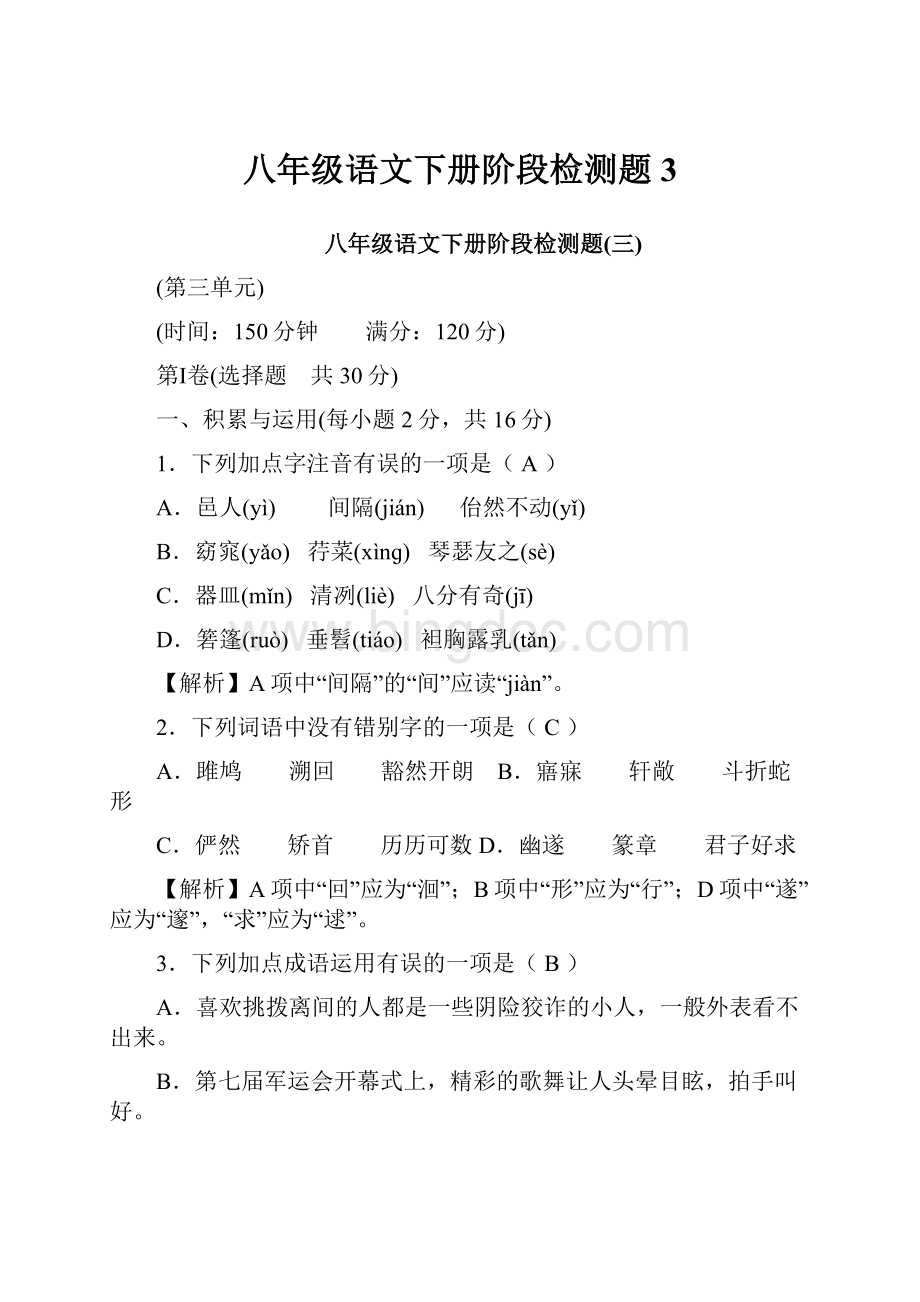

八年级语文下册阶段检测题3

八年级语文下册阶段检测题(三)

(第三单元)

(时间:

150分钟 满分:

120分)

第Ⅰ卷(选择题 共30分)

一、积累与运用(每小题2分,共16分)

1.下列加点字注音有误的一项是(A)

A.邑人(yì) 间隔(jián) 佁然不动(yǐ)

B.窈窕(yǎo)荇菜(xìnɡ)琴瑟友之(sè)

C.器皿(mǐn)清冽(liè)八分有奇(jī)

D.箬篷(ruò)垂髫(tiáo)袒胸露乳(tǎn)

【解析】A项中“间隔”的“间”应读“jiàn”。

2.下列词语中没有错别字的一项是(C)

A.雎鸠 溯回 豁然开朗 B.寤寐 轩敞 斗折蛇形

C.俨然 矫首 历历可数D.幽遂 篆章 君子好求

【解析】A项中“回”应为“洄”;B项中“形”应为“行”;D项中“遂”应为“邃”,“求”应为“逑”。

3.下列加点成语运用有误的一项是(B)

A.喜欢挑拨离间的人都是一些阴险狡诈的小人,一般外表看不出来。

B.第七届军运会开幕式上,精彩的歌舞让人头晕目眩,拍手叫好。

C.邻居张爷爷买了一把新二胡,他天天在家边拉边唱,怡然自乐。

D.世界各地的观光者纷至沓来,都来观赏这世外桃源一样的塞特凯达斯大瀑布。

【解析】头晕目眩:

头脑发昏,眼睛发花,感到一切都在旋转。

用在此处不合语境。

4.下列句子没有语病的一项是(D)

A.傅雷以深厚的学养、真挚的父爱,倾听着万里之外儿子的每一次心跳和儿子前进路上可能出现的困难,用一封封的书信传递着自己的惦念。

B.央视《经典咏流传》最大的创新点是将传统诗词经典与现代流行相结合,有了这种传承方式,中华优秀传统文化一定能在青少年中开花、生根、结果。

C.“伸手的人生没滋味,拼搏的人生才幸福。

”黄冈各级政府积极支持贫困户靠自己的努力走上脱贫致富,各地涌现了一大批不等不靠的自主脱贫典型。

D.文明是一种修养,这种修养是从日常生活的细节中一点一滴积累起来的,有时生活习惯中的细节才是一个人是否文明的最真实表现。

【解析】A项搭配不当,应删去“和儿子前进路上可能出现的困难”或改为“倾听着万里之外儿子的每一次心跳,关注着儿子前进路上可能出现的困难”;B项语序不当,应将“开花、生根、结果”改为“生根、开花、结果”;C项成分残缺,应在“脱贫致富”后加上“的道路”。

5.下列句子语言表达得体的一项是( D )

A.今天我能够站在这个舞台上唱我自己写的歌,感到万分荣幸;评委老师的点评让我受益匪浅,谢谢你们的聆听!

B.现在我介绍一下我们班的任课老师,他们都是从上届毕业班中直接蹲班下来的,知识渊博,经验丰富,没有一个省油的灯。

C.张经理,您家父今天来公司找您,您不在,我负责接待的;他叮嘱说您回公司后,一定要给他打个电话。

D.“认识你自己”是一个很深奥的哲学命题,王教授理解深刻,能够用生活中常见的事例加以解释,讲得非常浅显易懂,我收获很大。

【解析】A.“您们”不能用于复数;“聆听”使用对象有误。

B.“蹲班”一词不太恰当,“省油的灯”含贬义。

C.“家父”使用对象不对,“家父”是面对别人对自己父亲的称呼。

称别人的父亲,叫“令尊”。

6.下列依次填入文段画线处的语句,排列最恰当的一项是( A )

对于实现梦想而言,今天最重要。

今天是你搬来的砖石,虽然不足道,________;今天是你栽下的树苗,虽然不伟岸,________;今天是你写下的片段,虽然不完整,________。

请你珍惜今天,用今天的积淀成就明天的梦想!

①却谱就了你明天的华章 ②却垫起了你明天的高度 ③却给予了你明天的阴凉

A.②③① B.①②③ C.②①③ D.③①②

【解析】“垫起高度”对应“砖石”;“树苗”对应“阴凉”;“写下片段”对应“华章”。

7.下列文学文化常识表述有误的一项是(D)

A.柳宗元,唐代文学家,与韩愈共同倡导古文运动,并称“韩柳”。

B.记是古代的一种文体。

它可以写景状物,如《核舟记》,也可以叙事,如《桃花源记》,也可以将写景状物与议论抒情结合起来,如《岳阳楼记》。

C.《核舟记》的作者是魏学洢,明朝末年著名散文家。

其一生短暂,著有《茅檐集》。

D.《关雎》选自《诗经·秦风》,写了一个男子对一个女子的思念、追求的过程,表达了他求之不得的痛苦和对美满婚姻的美好期望。

【解析】《关雎》选自《诗经·周南》。

8.下列文学名著表述有误的一项是(A)

A.傅雷在家书中特举贝多芬的例子来激励儿子勇敢地直面困难,从消沉中振奋起来。

B.《朝花夕拾》是鲁迅回忆童年、少年和青年时期不同生活经历的一部散文集,《从百草园到三味书屋》《五猖会》《藤野先生》等都是其中的作品。

C.《骆驼祥子》中既有人物肖像描写,又有人物心理刻画,从不同角度对人物性格和命运展开叙述,具有强烈的艺术感染力。

D.凡尔纳没有到过海底,却通过非凡的想象力,在《海底两万里》一书中描绘了人们在大海里的种种惊险奇遇。

【解析】傅雷家书中特举的是克利斯朵夫的例子。

二、现代文阅读

(一)(每小题2分,共6分)

火种探源

①没有哪一种发明和发现对人类的贡献明显地高于火。

除了人类,没有其他任何一种动物可以利用火,更不要说掌握制造火的技能。

说人类是使用火的动物,要比说人类是使用工具的动物更合理。

何况火对人类的改变,很可能还远远没有被我们充分认识。

②学者们至今不能确定,人类何时开始利用火。

不容置疑的是,火对远古时代人类温饱的无与伦比的贡献。

它可以清除某些植物的毒素,软化某些植物的纤维,从而拓宽了人类的食谱,并改善了人类的消化。

又因为烧烤后的食物便于储存,从而以摆脱迅速腐败的方式,增加了人类的食物。

它让人类前所未有地体会到美味。

它还助长了人类饮食方式的分化。

火在“温”上对人类的影响,很可能比它对“饱”的影响更复杂。

它拓宽了人类的生存地,很可能人类从热带走向温带是依赖火的帮助。

它帮助人类深度休息和松弛身心。

因为火对人类的影响深刻巨大,对于一直不曾利用火的人来说,没有也罢,但是享受过了火的人,就再也不能忍受没有火的生存。

③人工取火是难度极高的门槛。

跨过这一门槛前的漫长岁月里,保存火种,以及丢失了火种后如何从拥有火种的人群那里重新获取,成为至关重要的事情。

持久地、日复一日地维持火种,所需燃料是巨量的。

灌木、草不能带来持久燃烧的火。

那时的人类还没有刀斧,不能砍伐乔木,只能捡拾干枯的落木。

而随着消耗,捡拾的距离将越来越远,负担越来越大。

因此,维持火种的单位只能是部落。

④考古发掘中,洞穴是发现原始人使用火的遗迹的主要地点。

于是有人认为,洞穴居住是当时人类的生存方式。

学者雄辩地反驳了这种认识。

原因其实很简单:

洞穴是物质环境中极具随机性的地貌。

食物源和新鲜水源是生存的第一要素,却未必在洞穴附近。

在绝大多数动物的生存策略中,都看不到牺牲第一要素去迁就洞穴的习惯性选择。

地下动物的洞穴往往是自挖的。

北极熊在冰雪上为自己挖洞过冬。

其他熊的洞穴选择也是随机的,利用树洞、山洞等等。

何况那是冬眠,不是日日觅食的温暖季节。

原始人要跟着食物源跋涉、迁徙,不会定居于附近缺水少食的山洞。

那为什么山洞中屡屡发现火的遗迹?

只能有一个解释,那里是他们保存火种的专门场所。

在不避风雨的露天场所保存火种太过冒险,且更消耗木材。

这是人类使用火不久就可以完成的认识。

于是,当保存火种的山洞距离食物源、水源较近时,山洞尚可兼作部落聚会的场所;当山洞距离食物源、水源较远时,山洞就只能充当火种保存地。

而为了降低因看管人能力低下而导致火种熄灭的概率,乃至一次次失败经验的吸取,都会导致专职保存火种者的产生。

很可能是这桩当时最紧要的事情,造就了人类社会中的第一次专业分工。

⑤火的恩泽无边。

享受过又失去了火种的部落的唯此为大的事情,就是寻找火种。

等待天火的概率小到难以期待。

在跨过人工取火的门槛之前,到其他部落找火,几乎是唯一的选择。

找到了有火的部落,如何获得火种呢?

⑥一开始,人们唯一的手段就是抢夺。

火种的保卫与抢夺,一定是部落间演绎了千万年的曲目。

精心和殊死的保护,使得抢夺的门槛大大提升。

而求火的欲望愈强,遂只好跌跌撞撞地摸索另外的途径。

9.根据原文内容,下列说法有误的一项是( B )

A.只有人类可以利用火,掌握制造火的技能。

B.人类何时开始利用火,学者们不可能确定。

C.跨过人工取火这一门槛前的岁月非常漫长。

D.人类生存的第一要素是食物源和新鲜水源。

【解析】原文是“学者们至今不能确定,人类何时开始利用火”。

10.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是( D )

A.说人类是使用工具的动物是没有道理的,说人类是使用火的动物则有充分理由。

B.虽然火不能增加人类的食物,但通过烧烤可以使食物摆脱迅速腐败,便于储存。

C.考古发掘中,原始人用火的遗迹都在洞穴中,因为洞穴居住是当时人类的生存方式。

D.掌握人工取火技术之前,失去火种的部落几乎唯一的选择就是到其他部落找火。

【解析】A项,原文是“说人类是使用火的动物,要比说人类是使用工具的动物更合理”;B项,原文是“烧烤后的食物便于储存,从而以摆脱迅速腐败的方式,增加了人类的食物”;C项,学者雄辩地反驳了“洞穴居住是当时人类的生存方式”这种认识。

11.下列对本文的分析有误的一项是( A )

A.全文采用总分的结构方式,并用时间顺序进行说明。

B.第④段画线句子运用了作诠释的说明方法,解释学者们反驳“洞穴居住是当时人类的生存方式”这种认识的原因。

C.第⑤段的加点词“几乎”表示限制,在句中表示“差不多”是“唯一的选择”,体现说明文语言的准确性。

D.文章开篇指出人类的最大发明和贡献就是利用火,接着从学者们至今无法确定人类开始利用火的时间、人工取火的难度极高两个方面阐述原因。

【解析】采用逻辑顺序说明。

三、古诗文阅读(12—15小题,每小题2分,共8分;16—19小题,共10分;本大题共18分)

(一)蒹葭

蒹葭苍苍,白露为霜。

所谓伊人,在水一方。

溯洄从之,道阻且长。

溯游从之,宛在水中央。

蒹葭萋萋,白露未晞。

所谓伊人,在水之湄。

溯洄从之,道阻且跻。

溯游从之,宛在水中坻。

蒹葭采采,白露未已。

所谓伊人,在水之涘。

溯洄从之,道阻且右。

溯游从之,宛在水中沚。

12.下列对诗作赏析有误的一项是(B)

A.本诗写主人公对心中思慕之人的追求,主人公上下求索,而伊人虽隐约可见却依然遥不可及。

B.本诗分三章,熔写景、抒情于一炉。

“蒹葭苍苍,白露为霜”为我们展现了一幅萧瑟冷落的初秋晨景图,为全诗营造了一个凄清落寞的情调。

C.本诗中“兴”的特点突出。

“蒹葭”“水”和“伊人”的形象交相辉映,浑然一体,用作起兴的事物与所要描绘的对象形成一个完整的艺术世界。

D.本诗大量运用重章叠句的形式,一唱三叹,反复吟咏,显得婉转缠绵,滋味隽永,充分表达了诗人执着而细腻的思想感情。

【解析】应为“深秋晨景图”。

(二)桃花源记

陶渊明

晋太元中,武陵人捕鱼为业。

缘溪行,忘路之远近。

忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。

渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。

便舍船,从口入。

初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗。

土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

阡陌交通,鸡犬相闻。

其中往来种作,男女衣着,悉如外人。

黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。

具答之。

便要还家,设酒杀鸡作食。

村中闻有此人,咸来问讯。

自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。

问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。

此人一一为具言所闻,皆叹惋。

余人各复延至其家,皆出酒食。

停数日,辞去。

此中人语云:

“不足为外人道也。

”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。

及郡下,诣太守,说如此。

太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。

未果,寻病终。

后遂无问津者。

13.下列句子加点词意思相同的一项是(A)

A.率妻子邑人来此绝境 沿溯阻绝

B.便舍船,从口入屋舍俨然

C.初极狭,才通人阡陌交通

D.寻向所志处处志之

【解析】A项“绝”,隔绝;B项“舍”,舍弃/房舍,房屋;C项“通”,通过/相通;D项“志”,记号/做记号。

14.下列句子加点词用法相同的一项是(D)

A.武陵人捕鱼为业为坻,为屿,为嵁,为岩

B.其中往来种作其如土石何

C.闻之,欣然规往曾不能损魁父之丘

D.后遂无问津者似与游者相乐

【解析】A项“为”,作为,当作/成为;B项“其”,代词,代指桃花源/加强反问语气;C项“之”,代词,代指这件事/此,这;D项“者”均解释为“……的人”。

15.下列对文章理解有误的一项是(A)

A.从“见渔人,乃大惊,问所从来”和“问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋”可以看出,桃源人害怕见到外面的人。

B.桃源中的人“设酒杀鸡作食”款待渔人,既表明他们生活富足,又表明他们热情好客。

C.文中的桃花源跟桃花林仅一洞之隔,洞极狭,仅容一人出入;洞口在山上,其下正是溪的发源地,长达数百步的桃林恰好至此而尽。

D.桃花源里,没有剥削和纷扰,土地肥沃,男女耕作,老幼欢乐,是古代理想中的“大同社会”的形象体现。

【解析】A项错误,结合上下文来看,桃源人在看到渔人时很吃惊,在询问过渔人之后才知道外面已改朝换代,随后桃源人邀请渔人做客并热情招待了渔人,从中可以看出他们与世隔绝已久,并不是害怕。

第Ⅱ卷(非选择题 共90分)

16.把第Ⅰ卷文言文中的画线句翻译成现代汉语。

(每小题2分,共4分)

(1)土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。

(呈现在他眼前的是)一片平坦宽广的土地,一排排整齐的房舍,还有肥沃的田地、美丽的池沼、桑树竹林之类。

(2)见渔人,乃大惊,问所从来。

(那里的人)看见了渔人,感到非常惊讶,问他是从哪儿来的。

(三)李存审戒子

李存审出①于寒微,尝戒诸子曰:

“尔父少提一剑去②乡③里,四十年间,位极④将相。

其间万死获一生者非一,破骨出镞⑤者凡百馀⑥。

”因授以所出镞,命藏⑦之,曰:

“尔曹⑧生于膏粱⑨,当知尔父起家如此也。

”子孙皆诺。

(据《资治通鉴》改写)

【注释】①出:

出身。

②去:

离开。

③乡:

此指家乡。

④极:

达到。

⑤镞(zú):

箭头。

⑥馀:

本义吃剩的食物,同“余”。

⑦藏:

收藏,保存。

⑧尔曹:

你们。

⑨膏粱:

比喻富贵人家。

17.解释下列加点词语。

(每小题1分,共2分)

(1)尝戒诸子曰 曾经

(2)尔父少提一剑去乡里 年轻时

18.把文中的画线句翻译成现代汉语。

(2分)

其间万死获一生者非一。

这中间九死一生的情况绝不止一次。

19.读完这篇文章,你得到了什么启示?

(2分)

启示一:

教育孩子富贵来之不易,需知创业艰难;在安逸的生活中不可丧失斗志,应多多历练,有所作为。

启示二:

创业要靠自己,依赖父辈祖辈是没出息的表现。

【参考译文】李存审出生贫穷没有地位,他曾经训诫他的孩子们说:

“你们的父亲年轻时只带一柄剑离开家乡,四十年了,地位到达将相之高,这中间九死一生的情况绝不止一次,被利箭射进骨头又取出的情况上百次。

”于是,把所取出的箭头拿出给孩子们,吩咐他们收藏起来,说:

“你们这一辈出生于富贵,应该知道你们的父亲是这样起家的。

”孩子们都答应了。

四、古诗文默写(共10分)

20.按要求填空。

(每空1分)

(1)青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

(柳宗元《小石潭记》)

(2)坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

(孟浩然《望洞庭湖赠张丞相》)

(3)清风徐来,水波不兴。

(魏学洢《核舟记》)

(4)窈窕淑女,君子好逑。

(《关雎》)

(5)《桃花源记》中描写老人和孩子生活幸福的句子是:

黄发垂髫,并怡然自乐。

(6)完整默写王勃的《送杜少府之任蜀州》的后四句:

海内存知己,天涯若比邻。

无为在歧路,儿女共沾巾。

五、综合性学习(共8分)

21.2020年的4月23日是第25个“世界读书日”,学校以此为契机,开展“阅读,让我绽放生命的光彩”主题活动,请你按照要求逐项完成以下任务。

(1)【观点论述】活动中,同学们观看了《中国诗词大会》第三季总冠军雷海为的精彩表现,颇受启发,一时间阅读成为热议话题。

请从阅读内容的选择和功能角度,展开论述,写出观点、理由及结论。

(80字以内)(4分)

阅

读

是

提

升

个

人

素

养

的

重

要

方

式

。

阅

读

内

容

的

丰

富

可

以

开

拓

人

的

视

野

;

好

的

阅

读

内

容

中

蕴

含

的

智

慧

可

以

启

迪

人

生

,

给

人

以

乐

趣

、

光

采

、

才

干

。

因

此

,

我

们

应

该

多

阅

读

优

秀

人

文

作

品

。

(2)【故事链接】右图与一则古人学习的故事有关,请简要复述这个故事。

(60字以内)(3分)

春

秋

时

孔

子

好

学

,

晚

年

仍

坚

持

反

复

钻

研

《

易

经

》

,

把

捆

竹

简

的

牛

皮

带

都

磨

断

了

三

次

,

终

于

将

研

究

心

得

写

成

十

篇

文

章

,

即

《

十

翼

》

。

(3)【撰写对联】根据下联,结合故事材料,补出上联。

(1分)

上联:

孔

丘

晚

年

韦

编

三

绝

传

佳

话

下联:

苏轼盛时学富五车改学联

六、现代文阅读

(二)(共12分)

想起母亲就想哭

①我小时候,不怎么看得起我的母亲。

她的漂亮,当年没有察觉;她的贤惠,更没有体会。

只觉得她太糊涂,甚至可以说是愚蠢。

再就是,嘴太笨。

不说跟外人说话了,就是跟我说话,也像是理短似的,嗫嗫嚅嚅,没个痛快的时候。

晚年她得了失语症,我一面心疼,一面又想,若她像我这样伶牙俐齿,虚说白道,什么病都可以得,也不会得这么个病。

②我家有些特殊,父亲在外省工作,每年只有短短的十几天假期,平日,家里是祖父祖母当家。

母亲15岁嫁到我家,直到祖父母过世,一直是个小媳妇。

祖父也有工作,在镇上的百货公司,家里实际当家的是祖母。

祖母是继室,只比她大10岁,很严厉,说一不二,偶尔也会问我想吃什么,就让做顿什么,从来不会问她。

她呢,只有做饭的份儿。

这也是让我看不起的一个原因。

③上小学时,学校要个什么费用,多是跟祖父要,有时祖父不在家,也会跟母亲要。

记得有次要买什么,三毛钱吧,我说五毛。

母亲一面掏钱一面问:

够吗?

那一刻,我一面后悔没有多说些,一面又暗暗埋怨母亲太糊涂,这么个小把戏也识不破。

后来多次都是这样,不问别的,只说:

够吗?

④大学毕业,迷上写作,有次在老家,要写篇散文,想写些小时候的事。

便问母亲,当年我那样骗她,她就没一点感觉吗?

我希望她说,她是感觉到了的,只是太爱我这个儿子,也就不点破。

不料母亲瞪着那双美丽而略显痴愣的大眼,反问我:

你那么小,就骗你妈吗?

!

弄得我一点情绪也没有,文章,只好不写了。

⑤上了中学离开家,每年只有假期才会回去。

假期满了,临走的时候,不管给带什么好吃食,叮嘱的话只有一句:

学好,甭惹事!

晋南话,“甭惹事”读音如“baorasi”,听起来要多土有多土。

这个时候,我常是脖子一拧,一脸的不屑。

心想,“听党的话,报效祖国”,这样的话你不会说,“听老师的话,好好念书”,这样的话也不会说吗?

⑥直到我经历种种磨难,一事无成而身心疲惫,有时间回味自己大半生得失的时候,才悟出母亲那“学好,甭惹事”的教诲,是多么的简要,多么的贤明。

“学好”等于指明了一条开阔而自律的前行之路,“甭惹事”等于避开了任何意外的伤害,平安地成长。

前有引导,后有护佑,怎么能成不了一个好人,成就一番事业呢?

淳朴而真挚的情感,是与神明相通的。

可惜我只记住了前面两个字,而忽略了后面三个字,就是前面两个字,也只理解为学习好,落得蹭蹬大半生而无所作为。

⑦六十大几,母亲失语,每年我都要回去看望。

她已说不成完整的话,只能说几个简单的词。

一见面,她冲我笑笑,眼里就溢出了泪水,然后呜呜地叫着,低头往我怀里撞。

这个时候,我也忍不住流下泪来。

撞上几下,抬起头,仰起脸,瞪着那双依然美丽却更显痴愣的大眼,撇撇嘴角,突兀地就是一句:

好!

明明该是一句问话,说出来却是感叹,只有我能听出,这是她那句贤明的教诲的缩略,说全了该是:

你学好了吗,惹事了吗?

这时我只有重重地说:

妈,好着哩!

她明白了我的意思,点点头。

扶她在沙发上坐下,此后一句话也不说,只是静静地听我和父亲谈话。

隔上一会儿,她指指厨房,示意父亲,该给我做饭了。

⑧想想自己这一生,妻子儿女都没什么对不起的地方,最最对不起的,该是我那贤明而略显糊涂的母亲。

⑨如今我也老了,一想起母亲就想哭。

(选自《文艺报》2018年9月10日,有删改)

22.根据文章内容,补全下表中的情节或“我”对母亲的情感与态度。

(3分)

情节

“我”对母亲的情感与态度

写母亲“嘴太笨”,在家里没有地位

①“我”不怎么看得起母亲

②写母亲多次给“我”钱,只问“我”够不够

“我”暗暗埋怨母亲的糊涂

③写母亲患失语症后的种种表现

“我”心疼母亲,心生愧疚

23.文中多次提到母亲讲的“学好,甭惹事”有什么好处?

(2分)

“学好”一是要学好知识,二是要学会自律,写母亲对我的叮嘱,表达我理解母亲及对她的感激。

24.请从人物描写的角度赏析画线的句子。

(3分)

一见面,她冲我笑笑,眼里就溢出了泪水,然后呜呜地叫着,低头往我怀里撞。

动作描写。

通过写母亲见到“我”时的一连串动作,写出了母亲的高兴与激动,以及因自己犯病而说不出话的悲伤与着急等情感。

25.你认为文中的母亲有着怎样的性格特点?

请结合文章内容具体分析。

(4分)

①少言寡语,性格内向:

“就是跟我说话,也像是理短似的,嗫嗫嚅嚅,没个痛快的时候。

”②任劳任怨:

在家里虽“只有做饭的份儿”,但也毫无怨言。

③心地善良,思想淳朴:

儿子骗了她的钱,她一点也不相信,还反问:

“你那么小,就骗你妈吗?

!

”④关心和爱护孩子:

母亲总是叮嘱“我”“学好,甭惹事”,得失语症后提醒父亲给“我”做饭。

(写出任意两个方面即可)

七、作文(50分)

26.汪国真在他的诗歌里说:

“给我一个微笑就够了/如薄酒一杯,像柔风一缕/这就是一篇最动人的宣言呵/仿佛春天,温馨又飘逸。

”

请以《给我一个________就够了》为题,写一篇文章。

要求:

(1)在横线上把题目补充完整。

(2)叙写自己真实的生活故事,内容充实,感情真挚;(3)不得抄袭、套作,不少于600字。

(4)行文中不得出现真实的地名、校名、人名。