湖南省长沙市高中地理会考复习主要知识点新人教版必修1docx.docx

《湖南省长沙市高中地理会考复习主要知识点新人教版必修1docx.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖南省长沙市高中地理会考复习主要知识点新人教版必修1docx.docx(40页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

湖南省长沙市高中地理会考复习主要知识点新人教版必修1docx

复习主要知识点

一、多层次的天体系统

1,天体:

银河系及河外星系主要是由恒星组成,银河系主要由恒星和星云组成。

2、天体系统

2.层次(级别):

I地月系旨1太阳系I—*I银河系I

河外星系

.总星系

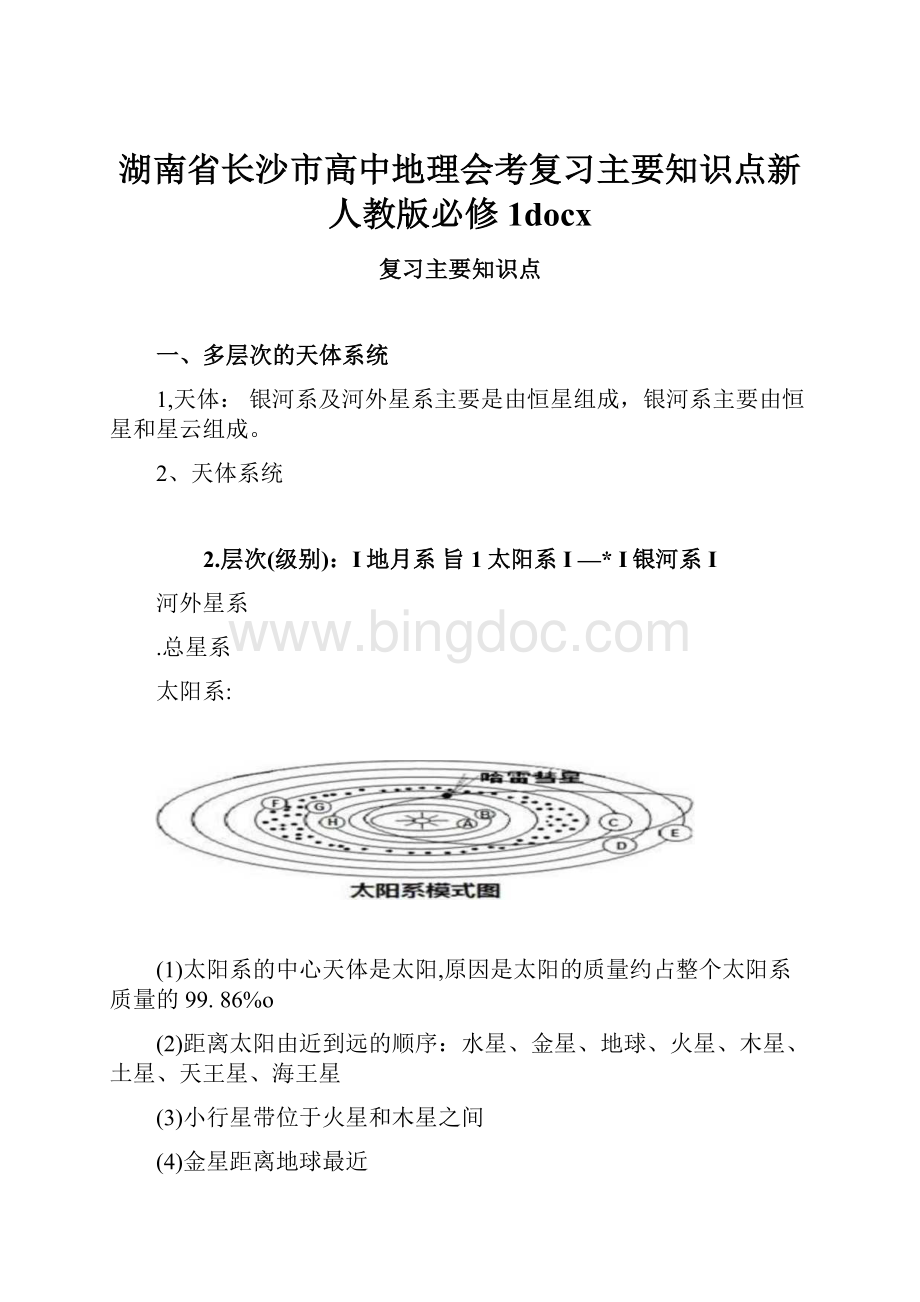

太阳系:

(1)太阳系的中心天体是太阳,原因是太阳的质量约占整个太阳系质量的99.86%o

(2)距离太阳由近到远的顺序:

水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星

(3)小行星带位于火星和木星之间

(4)金星距离地球最近

(5)哈雷彗星的公转周期是76年,公转方向是自东向西(顺时针,唯一逆向自转的天体。

)

(6)类地行星:

水星、金星、地球、火星巨行星:

木星和土星

远日行星:

天王星和海王星

(7)八大行星运动特征:

近圆形、共面性、同向性(公转方向为自西向东)

普通而特殊的行星地球

1、普通性——就外观和所处的位置而言,地球是一颗普通的地球

特殊性——地球上存在生命

2、地球存在生命的条件:

宇宙环境条件稳定的光照条件安全的空间运行轨道

地球自身条件充足的水分(适宜的日地距离、放射性元素衰变致热)

恰到好处的大气厚度和大气成分(地球的质量和体积适中)

适宜的光照和温度(适宜的日地距离、适宜的自转周期)

1.2太阳对地球的影响

一、太阳辐射与地球

1、太阳的主要成分:

氢和氮

2、太阳辐射:

太阳以电磁波的形式向宇宙空间释放的能量

3、太阳辐射能的来源:

太阳内部的核聚变反应

4、太阳辐射波长范围是0.15—4微米,分为紫外光、可见光和红外光,50%的能量集中于可见光。

5、太阳辐射对地球的影响:

太阳直接为地球提供光热资源,生物生长离不开太阳维持地表温度,促进地球上的水、大气运动和生物活动的主要动力太阳辐射本身及大气运动、水循环等为人类提供能源为生产生活提供煤、石油等能源

二、太阳活动与地球

太阳外部结构的分层由里到外:

光球层、色球层、日冕层

太阳活动:

黑子(温度比其他区域低)、耀斑、日珥和太阳风

(光球层、周期11年)(色球层)(日冕层)

太阳活动对地球的影响:

影响气候

扰动电离层,使地球上无线电短波通信受到影响甚至中断

干扰地球磁场,产生磁暴现象,两极地区产生美丽的极光

许多自然灾害发生与太阳活动有关,如地震、水旱灾害

1.3地球的运动

一)、地球自转和公转基本内容

中

心

运动

轨道面

方向

周期

速度

地球自转

地

轴

赤道面

自西向东

北逆南顺

恒星日:

360°

23小时56分4秒

真正的周期

太阳日:

360°59'

24小时

角速度:

两极为零,其余各

地均为15°/h

线速度:

赤道最大,向两极递减,两极为零。

地球

公转

太

阳

黄道面

自西向东

逆时针

恒星年:

365日6时9分10秒回归年:

365日5时48分46秒

近日点:

1月初,最快

远日点:

7月初,最慢

二)、

也球自转的意义

1、导致昼夜交替现象

(1)晨昏圈:

昼半球和夜半球的分界线。

(2)晨昏线(圈)与太阳光线始终垂直。

晨昏线的位置在不断自东向西移动。

⑶晨昏线上的时间问题:

晨线与赤道交点为6点,昏线与赤道交点为18点.

(4)晨昏线一年中只有春分日和秋分日与经线圈重合,全球各地昼夜平分,其余日期斜交。

(5)同一纬线上的点昼夜长短相同

2、产生地转偏向力

(1)地转偏向力只作用于水平运动的物体,始终垂直于物体的水平运动方向,并随着物体水平运动速度的增加而加大。

(2)北半球向右偏,南半球向左偏,赤道上不发生偏转。

(南左北右赤无)

3、产生时差

(1)地方时的产生:

地球自西向东自转,东边地点的时刻总比西边地点的时刻要早。

(2)同一条经线上地方时相同,不同经线上地方时不同。

经度相差15°,地方时相差1小时。

(3)全球分为24个时区,各时区都以中央经线的地方时为本区的区时;相邻两个时区的区时相差1小时。

(4)北京时间:

东八区的区时,东八区中央经线即东经120°上的地方时。

(5)二个日期分界线:

一是国际日期变更线(日界线一固定的):

一大体沿经线穿行的折线.东十二区比西十二区早一天,但是区时是相同的。

另一条是零时所在经线(活的)。

从零时经线向东一一180°经线日期要早一天;若上述二条经线重合时(即180。

经线为零点时)全球为同一个日期。

(6)简单区时计算:

某地的区时=已知时间土时区差,东加西减,即所求地点位于已知地点的东侧,用所求地点在已知地点西侧,用”-”。

例:

己知北京时间为4月9日16时,求纽约(西五区)的区时,莫斯科(东三区)的区时

三、地球公转的意义(二分二至图的判断)

由于黄赤交角(23.5°)的存在,导致太阳直射点的南北移动、正午太阳高度的变化、昼夜长短的变化、四季的更替和五带的划分。

1、太阳直射点的南北移动(三线图)

太阳直射的范围,最北到达北纬23°26,,最南到达南纬23°26,。

北半球夏至日(6月22日前后),太阳直射在北纬23°26';北半球冬至日(12月22日前后),太阳直射在南纬23°26';春秋二分直射赤道。

2、昼夜长短的变化

(1)在春、秋分日,太阳直射在赤道上,全球各地昼夜平分;

(2)自春分日至秋分日,太阳直射点位于北半球,北,半球昼长夜短;纬度越高,昼越长;自秋分日至春分日,太阳直射点位于南半球,北半球昼短夜长;纬度越高,昼越短。

(3)夏至日,太阳直射点在北回归线上,北半球昼达一年中最长,北极圈及其以北地区出现极昼;冬至日,太阳直射点在南回归线上,北半球昼达一年中最短,北极圈及其以北地区出现极夜;南半球反之。

(4)赤道上全年昼夜平分。

规律:

太阳直射点所在半球,昼长夜短,且纬度越高,昼越长。

太阳直射点纬度与晨昏线切点的纬度之和=90度

3、正午太阳高度的变化(跟着太阳直射点走,太阳直射点所在纬度其正午太阳高度=90度)

(1)同一纬线上的点正午太阳高度相同。

(2)变化规律:

同一时刻,不同纬度的正午太阳高度由太阳直射点向南北两侧递减。

(3)特殊日期的太阳高度

a.春分日和秋分日,太阳直射赤道。

正午太阳高度自赤道向两极递减。

b.夏至日,太阳直射北回归线,此时,北回归线上及其以北地区,正午太阳高度达到一年中的最大值;南半球各地区,正午太阳高度达到一年中的最小值。

c.冬至日,太阳直射南回归线,此时,南回归线上及其以南地区,正午太阳高度达到一年总的最大值;北半球各地区,正午太阳高度达到一年中的最小值。

4、四季的更替

(1)产生原因:

昼夜长短和正午太阳高度随季节的变化而变化

(2)地球中纬度地区有明显的四季变化

(3)从天文含义看四季,夏季就是一年中白昼最长、正午太阳.高度最高的季节;冬季就是一年中白昼最短、正午太阳高度最低的季节;春秋二季是冬夏的过度季节。

5、五带的划分

(1)北回归线:

23.5°N南回归线:

23.5°S北极圈:

66.5°N南极圈:

66.5°S

(2)热带(南、北回归线之间)、北温带(北回归线与北极圈之间)、北寒带、南温带(南回归线与南极圈之间)、南寒带。

1.4地球的结构

一、地球的内部结构

1、判断依据:

地震波——纵波(P):

可在固体、液体中传播;传播速度快

横波(s):

只可在固体中传播;传播速度慢

2、两个界面:

莫霍面一-纵波和横波到达莫霍面以后速度变大

古登堡面——纵波到达古登堡面后速度变小,横波到达古登堡面后消失

三个内部圈层

地壳一一地面以下,莫霍界面以上部分,岩石组成。

地壳的平均厚度为17km,大陆部分的平均厚度为33km,高山、高原地区地壳厚度可达60-70km,海洋地壳厚度约为6km。

海拔越高,地壳越厚。

地壳上层为硅铝层,是不连续的;地壳下层是硅镁层,是连续的。

地幔-一莫霍界面以下,古登堡界面以上,铁、镁的硅酸盐类矿物组成。

在上地幔的上部,一个物质呈融熔状态的软流层,一般认为软流层是岩浆的发源地。

地壳和上地幔顶

(软流层以上)合在一起叫做岩石圈。

地核一-古登堡面所包围的球体,高温高压条件下的铁和镣组成。

外核部分呈液态(地球磁场产生的原因),内核为固态。

地球的外部圈层

大气圈:

随着高度的增加,大汽的密度下降。

水圈:

按照位置可分为海洋水、陆地水、大气水和生物水。

陆地水包括地表水和地下水。

生物圈:

包括大气圈的底部,水圈的全部和岩石圈的上部,是整个系统的主体和最活跃的因素。

2、1地壳的物质组成和物质循环

地壳的物质组成

化学元素矿物岩石地壳

气态的矿物:

天然气液态的矿物:

石油、天然汞固态的矿物:

石英、金刚石

岩石的分类:

岩浆岩(火成岩)喷出岩:

玄武岩、流纹岩、安山岩

侵入岩:

花岗岩(由石英、长石、云母三种矿物组成)

沉积岩特征:

具有层理结构、含有化石,典型岩石:

石灰岩、砾岩、砂岩、页岩

变质岩花岗岩变成片麻岩;石灰岩变成大理岩;砂岩变成石英岩;页岩变成板岩

地壳的物质循环

1、推动地质循环的能量,主要来自地球内部放射性物质的衰变。

规律:

有三个箭头指向的是岩浆,指向变质岩的只能是变质作用,沉积岩只能由外力作用形成,岩浆岩只能由岩浆冷却而成,化石只能保存在沉积岩中。

2、2地表形态

一、不断变化的地表形态

1、分类:

内力作用和外力作用

2、内力作用和外力作用比较分析

形式

能里来源

主要形式

作用结果

综合

内力作用

地球内部,放射性元素衰变产生的的热能

地壳运动'岩浆活动、亶质作用

使地表形态变得高低不平

地表形态是内外力

外力作用

地球外部,太阳辐射能

风化、侵被、搬运、堆租、固结成岩

使地表形态超向平坦

共同作用的结果

3、在内力作用中,地壳运动是塑造地表形态的主要方式.

4、就全球规模的运动而言,地壳的运动以水平运动为主,以垂直运动为辅

二、内力作用与地表形态

1、板块构造学说挤压碰撞(消亡边界):

山脉(喜马拉雅山脉、阿尔卑斯山脉、

落基山(六大板块)安第斯山脉)、岛弧(东亚岛弧)

彼此分离(生长边界):

海洋(红海、大西洋)、裂谷(东非大裂谷)

2、地质构造包括褶皱和断层。

褶皱:

形态

岩层新走关系

-般地貌

地形倒置

原因

实践意义

背

斜

岩层向上供起

中老两新

山岭

背斜成谷地

背斜顶部受张力,易被侵蚀成谷地

石油、天然气

向

斜

岩层向下弯曲

中新两走

谷地

向斜成山地

向斜槽部受挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀

地下水

断层:

上升一块为地垒,形成块状山或高地,如华山、庐山、泰山;

下降一块为地堑,形成谷地或低地,如渭河平原、汾河谷地。

应用:

水库等大型工程应避开断层

三、外力作用与地表形态

外力作用

侵蚀地貌

堆积地貌

流水

河谷'峡谷'湿布、黄土高原上的沟壑

冲租平原、洪租扇、冲租扇'三角洲

风力

风湿蘑菇、风蚀城堡、沙漠、戈壁

沙丘、沙垄黄土高原

冰川

冰斗、角峰

冰磋湖'冰磕丘陵

2、3大气环境

一、大气的垂直分层高层大气:

存在电离层平流层:

飞机飞行、存在臭氧层

对流层:

成云致雨、气温随高度升高而降低

二、大气的受热过程

1.大气受热过程

1是经大气的削弱作用后的太阳辐射2是大气逆辐射(对地面具有保温作用)

3是地面辐射4是大气对太阳辐射的削弱作用

结论:

地面是近地面大气主要、直接热源

影响地面辐射的主要因素:

纬度位置、下垫面因素、气象因素。

2、大气对太阳辐射的削弱作用

(1)吸收作用一具有选择性。

(二氧化碳和水汽吸收红外线、臭氧吸收紫外线)

(2)反射作用一无选择性。

(如白天有云温度不会太高)

(3)散射作用一有一定选择性。

(如晴朗的天空呈蔚蓝色)

3、大气的保温作用(大气逆辐射)

夜晚云层厚大气逆辐射强,夜晚晴朗大气逆辐射弱。

三、热力环流

1、大气运动的根本原因:

地表冷热不均。

2、热力环流的形成:

E,v—、E

近地面空气受热或冷却(冷热不均)一引起气流的上升或下沉运动(大气受热膨胀上升、遇冷收缩下降;热低压、冷高压)一导致同一水平面上气压的差异(大气由高压指向低压,大气的水平运动)。

四、大气的水平运动(风)

1、形成风的直接原因:

水平气压梯度力形成风的根本原因:

地表冷热不均

2、近地面的风和高空的风

(1)受水平气压梯度力和地转偏向力作用一风向与等压线平行(高空状况)

(2)受水平气压梯度力和地转偏向力、摩擦力作用一风向与等压线成一夹角(近地面状况)

3、如何在等压线图上确定任一地点的风向?

第一步:

在等压线图中,按要求画出过该点的切线,画水平气压梯度力,垂直于该切线,由高压指向低压。

第二步:

确定南北半球后,面向水平气压梯度方向向右偏(北半球)或向左(南半球)偏转30°—45°,画出实箭头,即为经过该点的风向。

五、全球气压带风带的分布

1、分布:

(如下图)七个气压带,六个风带

2、热力因素形成的气压带:

赤道低气压带、极地高气压带

动力因素形成的气压带:

副热带高气压带、副极地低气压带

3、移动规律:

就北半球而言,大致是夏季北移,冬季南移(与太阳直射点移动方向一致)

4、带来降水:

盛行西风带、赤道低气压带、副极地低气压带

30

被地毒气压带

90°

区密副曲ft偃气压带

f氏坏信反蒂

60°、y克任乜E=.王K'

极地iS气压标*

地球上的气压带和风带图

六、季风环流

1、典型地区一东亚。

原因是东亚地处最大的海与陆之间,海陆热力对比显著,产生的气压梯度力最大,季风最典型。

2、东亚季风冬季:

西北风(低温干燥)夏季:

东南风(高温湿润)

(海陆热力性质差异)

南亚季风冬季:

东北风(低温干燥)夏季:

西南风(高温湿润)

(海陆热力性质差异、气压带风带的季节移动)

3、1月份,大陆上形成高压中心,叫做亚洲高压(蒙古-西伯利亚高压);

7月份,大陆上形成低压中心,叫做亚洲低压(印度低压)

南纬30°以南的地区,气压带基本上呈带状分布。

七、锋面系统与天气领1、冷锋和暖锋

冷锋

暖锋

翻念

冷气团主动向暖气团移动的锋

暖气团主动向冷气团移动

暖气团上升状况

堑迫抬升

主垫徐徐爬升

降水位盖

锋后

锋前

囹示

天气

特征

单一暖气团控制,温暖晴朗

单一冷气团的控制,低温晴朗

谊境时

出现阳天、下雨、刮风、天气

连续性律水

过境后

冷气团替代了原来暖气团位置,气压升

高,气温骤降,天气转暗。

暖气团占据原来冷气团的位置,,疆

上升.气压下阵.天气转暗。

天气案例

我国北方夏季的暴雨:

冬季暴发的寒翩;北方冬春季岩的沙尘暴、风沙天气

一"

八、高气压、低气压中心与天气

气派

反气旋

气压状况

低气压

高气压

北半球水平气矢

逆时升向中心辐合

顺时升向四周辐散

南半球水平气洎

顺时针向中心辐合

逆时针向四周辐散

垂直气流

上升

下沉

天气状况

多阴雨天气

多晴朗、干燥天气

示意囹6匕半球)

I

Jh「里

kN

■

1

我国典壁的气俣

夏秋季节影响我国东南沿海地区的“台风"

我国北方“秋高气爽"的天气;冬季爆发的寒朝;长江流域七、八月份的伏旱天气

2、准静止锋

江淮准静止锋一一江淮地区的梅雨

昆明准静止锋一一贵阳"天无三日晴”

九、锋面气旋系统与天气(P572-38图)

明确锋面气旋系统中冷锋和暖锋的位置,明确处于雨区的地点,明确处于暖气团控制的地点,明确处于冷气团控制的地点。

(规律:

图例都标在锋前位置,雨区都在冷气团一侧,锋面气旋系统图中,左侧冷锋右侧为暖锋)

2、4水循环和洋流

一水循环

1、主要类型:

海陆间大循环、陆地内循环、海上内循环

2、主要环节(海陆间大循环):

蒸发、水汽输送、降水、地表径流、下渗、地下径流

3、水循环的地理意义:

1促进陆地上水资源不断更新②维持全球水体的动态平衡

③调节全球热量平④不断塑造地表形态。

⑤是海陆之间联系的重要纽带。

二、洋流(洋流分布模式图一一8字形)

1、性质分类:

暖流一一较低纬度流向较高纬度(水温较高的海区流向水温较低的海区)

寒流一一较高纬度流向较低纬度(水温较低的海区流向水温较高的海区)

2、分布规律:

(1)以副热带为中心的大洋环流(中低纬度):

北顺南逆

(2)以副极地为中心的大

(3)北印度洋季风洋湫

曰硬陆腐筋度,:

|」匕也快陆内函

大陆东岸

夏顺(自西向东流)冬逆禅融冏醐)

3、对地理环境的影响70。

(1)对气候的影响60°

寒带苔原带

亚寒带针叶林带

温带落叶阔叶林带

1暖流增温增湿一西欧忡嬲藉胜阔嘲岫温带草原带

2寒流降温降湿一场蓦湾

(2)对海洋生物的影3再」

a.北海道渔场一Wfet

温带荒漠带

温带草原带

亚垫带常绿阔叶林带

b,纽芬兰渔场一」

热带荒漠带"岛寒*奴带疏林质j

热带季雨林带

暖流和拉布拉多寒流交汇热带雨林带

90°

70°

50°

35°

25°

r(r

c.北海渔场一北大西洋暖流和北冰洋南下的添薄球购才陆自然带分布

d.秘鲁渔场一沿岸上升补偿流的影响

(3)对海洋航行的影响:

顺洋流航行可以节约燃料,加快速度;

(4)对海洋污染物的影响

a.有利于污染物的扩散,加快净化速度;b.使污染范围扩大。

第三章自然地理环境的整体性与差异性

地域分异规律

分异规律

形成基础

地理位置

分布特点

表现明显的地区

纬度地带分异

热量

纬度位置

从低纬向高纬递

低纬度和高纬度

地区

经度地带分异

水分

海陆位置

从沿海向内陆递

变__

中纬度地区

垂直地带分异

热量和水分

海拔高度

从基带向山顶递

海拔较高的山地

地方性分异

地方因素

世界各地

零星斑块状分布

地貌不同的部位

主要陆地自然带分布:

(以气候类型定自然带,见上图)

第四章自然环境对人类活动的影响

一、地形对聚落及交通线路分布的影响

二、地形对聚落分布的影响

聚落分类:

按照聚落的性质和规模,聚落分为一乡村和城市两大类型。

表现北方平原地区,村落的规模一般较大,多呈团聚型棋盘式格局,聚居的人口也比较多;南方地形复杂的丘陵地区和山区,村落的规模一般较小,空间分布相对分散,聚居的人口也较少。

地形对交通线路分布的影响1、影响交通线路分布的主要因素:

地形

2、地形对交通线路分布的影响

布局

形态

走向

平原

密度高

网状

限制少,造价低

山区

密度低

线状(山区呈“之”字形)

多沿河谷延伸

三、全无

R气候变化对人类活动的影响

气候变化气候变化史

地质时期:

全球气候一直处于波动变化中,冷暖干湿相互交替,变化周期长短不一。

历史时期:

期间全球气候有两次较大的波动。

近现代:

:

全球平均地表温度呈上升趋势;

全球气候变化的影响1全球气候变化本身就是资源条件的变化。

2加剧了自然灾害。

3将导致原有生态系统的变化。

4对主要生产领域,如农业、林业、牧业、渔业的影响更为显著。

5通过极端天气和气候事件(如厄尔尼诺、干旱、洪涝、热浪等),对人体健康造成危害。

四、自然资源与人类活动

(一)、自然资源概述及其分类:

(1)按自然属性:

矿产资源、气候资源、水资源、土地资源、生物资源等。

(2)按自我再生性质:

可再生与非可再生。

(凡矿产资源都属于非可再生资源)

(二)、自然资源及其利用一一以煤炭为例(利用过程)

1、前煤炭时期:

能源消费以木柴为主,被称为能源的“木柴时代”。

2、煤炭时期:

能源消费以煤炭为主,被称为能源的“煤炭时代”。

(蒸汽机)

3、后煤炭时期:

能源消费以石油天然气为主,被称为能源的“石油时代”。

(内燃机)

(三)、自然资源对人类活动的影响

1、农业社会阶段:

人类生产、生活对自然环境和自然资源的以来程度大。

2、工业社会阶段:

矿产资源对资源性产业和工业布局有着决定性的影响。

我国典型的矿业城市:

大庆、克拉玛依、东营、鞍山、本溪、攀枝花、金昌、铜陵、个旧。

3、后工业化社会:

自然资源在地区发展中的作用相对下降,而各种后天性资源的地位迅速上升。

第四节自然灾害对人类的危害

一、自然灾害的概念

分类:

按自然灾害的成因与发生过程,可分为地质地貌灾害、气象灾害、生物灾害、海洋灾害

等。

二、自然灾害的危害

1、表现:

不仅造成直接经济损失和人员伤亡,而且还会带来各种间接损失,甚至影响社会稳定和持续发展。

2、中国的自然灾害:

种类多,频率高,范围广,且以洪涝和干旱最常见。

三、中国的洪涝灾害

1、洪涝灾害包括洪水和雨涝两大类型,往往同时发生。

2、我国洪涝灾害频繁发生的原因:

(1)气候原因:

多暴雨,具有季节性、频发性、高强度特点。

我国大部分地区受季风影响,降水量年际变化大,季节分配不均;如夏季风的推进规律如下:

1春夏之交,夏季风开始在华南一带盛行,该地区暴雨时常发生。

26、7月份,夏季风推进到江淮地区,该地区形成梅雨天气。

37、8月份,夏季风推进到华北和东北地区,该地区出现盛夏暴雨季节,西南地区受西南夏季风的影响,也时降暴雨。

48、9月份,东南沿海常受热带气旋,尤其是台风的影响,形成狂风暴雨。

(2)其他原因:

流域地貌特征(地势低平,排水不畅)、植被分布(森林覆盖率低)。

人类活动,滥垦滥伐,破坏植被,导致水土流失、河道淤塞,围湖造田,导致湖泊萎缩。

3、治理措施

工程措施:

植树造林、恢复天然植被、修建水库、整治河道、加固大堤、退田还湖。

非工程措施:

建设分洪蓄洪工程、加强洪泛区管理、建立灾情预警系统、实行防洪保险等。

必修二第一章人口与环境第一节人口增长模式

人口增长

1.人口自然增长率=出生率-死亡率。

2.影响因素:

生物学规律、(自然资源及自然灾害)等自然因素、(经济发达程度、文化教育水平、医疗卫生条件、妇女就业状况、婚姻生育观、宗教信仰、风俗习惯、战争、人口政策等)社会经济因素。

3.人口增长的快慢,归根结底取决于生产力的发展水平。

二.人口增长模式

1.“高-高-低”模式(原始型和传统型):

⑴原始人口增长模式:

出生率高、死亡率高、极低的自然增长率;

⑵传统人口增长模式:

出生率高、死亡率高、较低的自然增长率;

⑶分布:

目前非洲少数国家属此类型。

2.“高-低-高”模式(过渡型):

⑴特点:

高出生率、低死亡率和高自然增长率。

⑵分布:

广布于亚、非、拉几大洲的发展中国家。

3.“低-低-低”模式(现代型):

(人口老龄化)

⑴特点:

低出生率、低死亡率和低自然增长率。

⑵分布:

世界主要发达国家和少数发展中国家属此类型。

4.中国人口增长状况:

由过渡型向现代型转变。

人口增长模式基本已进入现代型。

第二节人口合理容量

人口的合理容量

1.环境承载力:

一定时期内,在维持相对稳定的前提下,环境、资源所能容纳的人口规模和经济规模的大小。

2.人口合理容量:

指在有效和持续地利用资源、环境并获得最大经济效益的情况下,一定地区所能容纳的人口