版高中地理 自然地理环境中的物质运动和能量交换第三节地壳的运动和变化第1课时学案中图版.docx

《版高中地理 自然地理环境中的物质运动和能量交换第三节地壳的运动和变化第1课时学案中图版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《版高中地理 自然地理环境中的物质运动和能量交换第三节地壳的运动和变化第1课时学案中图版.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

版高中地理自然地理环境中的物质运动和能量交换第三节地壳的运动和变化第1课时学案中图版

第1课时 地质作用 造成地表形态变化的内力作用

[学习目标] 1.了解地质作用的含义及其能量来源。

2.结合实例,分析造成地表形态变化的内力作用。

3.了解地壳运动形成的褶皱、断层的特点及其地表形态。

一、地质作用

1.概念:

由自然力引起的地壳的物质组成、内部结构和地表形态发生变化的各种作用。

2.分类

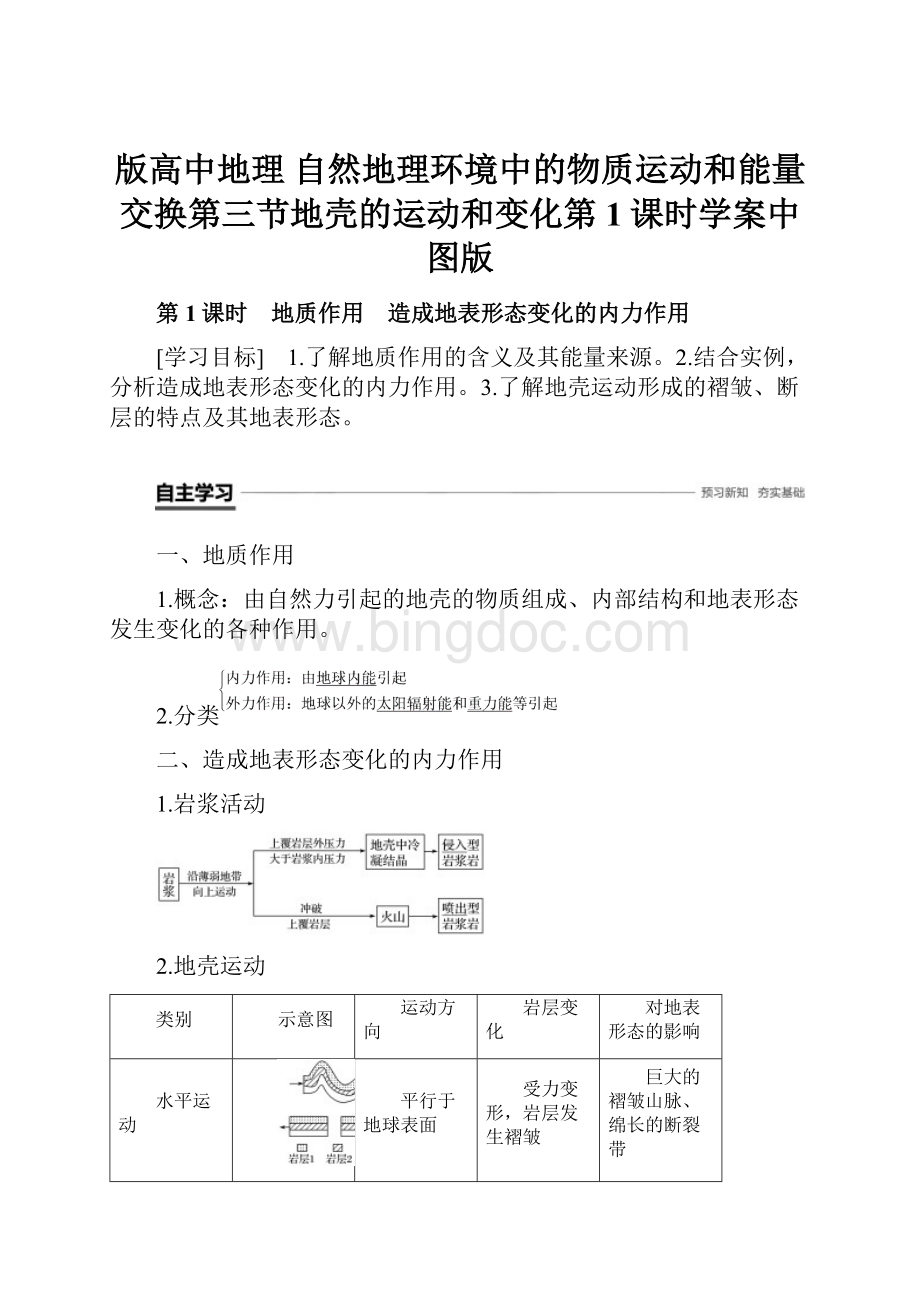

二、造成地表形态变化的内力作用

1.岩浆活动

2.地壳运动

类别

示意图

运动方向

岩层变化

对地表形态的影响

水平运动

平行于地球表面

受力变形,岩层发生褶皱

巨大的褶皱山脉、绵长的断裂带

垂直运动

垂直于地球表面

沿地球半径方向上升或下降

地势起伏变化、海陆变迁

3.地震

(1)概念:

是地球内部能量急剧释放的表现,是地球内部变动引起的地壳震动。

(2)成因分类

4.变质作用:

地壳中原有的岩石,由于经受构造运动、岩浆活动或地壳内的热流变化等内动力的影响,使其矿物成分、结构和构造发生不同程度的变化。

思考

1.黄河每年将16亿吨泥沙注入渤海,但千百年来,渤海的形状并没有太大的变化,为什么?

答案 这是因为渤海位于地壳构造运动的下沉地带,泥沙入海后,很快沉积或随洋流流入黄海,即内外力互补。

2.喜马拉雅山脉的形成是水平运动还是垂直运动的结果?

答案 从形式上看,喜马拉雅山的上升属于垂直运动,但从本质上看,喜马拉雅山的上升是由于亚欧板块和印度洋板块碰撞而形成的,是地壳水平运动的结果。

探究点一 内力作用

东非大裂谷是世界大陆上最大的断裂带,从卫星照片上看去,犹如一道巨大的伤疤。

这条裂谷带位于非洲东部,南起赞比西河口,向北穿过埃塞俄比亚高原入红海,再由红海向西北方向延伸抵约旦谷地,全长近6000km。

这里的裂谷带宽度较大,谷底大多比较平坦,裂谷两侧是陡峭的断崖,谷底与断崖顶部的高差从几百米到2000m不等。

东非裂谷带两侧的高原上分布有众多的火山,如乞力马扎罗山、肯尼亚山、尼拉贡戈火山等。

(1)这一巨大的裂谷带是怎样形成的?

(2)材料中众多的火山是何种内力作用形成的?

答案

(1)是裂谷两侧的地壳发生背离的水平运动形成的。

(2)岩浆活动。

水平运动和垂直运动的比较

类型

水平运动

垂直运动

概念

组成地壳的岩层沿平行于地球表面的方向运动

组成地壳的岩层作垂直于地球表面的方向运动

运动方向

水平挤压

水平张裂

地壳抬升、地壳下沉

对地表的影响

形成巨大的褶皱山系

形成裂谷或海洋

引起地表高低起伏和海陆变迁

运动形态

举例

喜马拉雅山、阿尔卑斯山等

东非大裂谷、大西洋、红海等

意大利那不勒斯湾海岸三根大理石柱的升降变化

相互关系

在不同的时期和不同的区域有主次之分,就全球规模的运动而言,以水平运动为主,垂直运动为辅

(2018·日照期末)塞拉比斯古庙遗址位于意大利的那不勒斯湾海岸,这座古庙早已倒塌,只剩下三根大理石柱子,每根石柱中间都有“百孔千疮”的一段,而它的上截和下截却保存得比较完整。

读图,回答1~2题。

1.图中“被火山灰覆盖部分”说明那不勒斯湾海岸所受到的内力作用是( )

A.地壳运动B.变质作用

C.岩浆活动D.地震

2.从公元79年到1955年,那不勒斯湾海岸( )

①以水平运动为主

②经历了上升—下降—上升的地壳运动过程

③以垂直运动为主

④经历了下降—上升—下降的地壳运动过程

A.①②B.③④

C.②③D.①④

答案 1.C 2.B

解析 第1题,图中被火山灰覆盖部分是岩浆活动的结果。

第2题,根据三根大理石柱和海平面的关系可知是以垂直运动为主;据图可知该地经历了下降—上升—下降的地壳运动过程。

探究点二 地质构造与地貌

2017年1月12日,鄂尔多斯市东胜区背斜首口页岩气预探井开始压裂施工。

背斜是褶皱的基本形态之一,多埋藏有石油、天然气。

(1)判断甲、乙两地何处是背斜?

何处是向斜?

(2)解释甲地成为山岭,乙地成为谷地的原因。

(3)假设在这里修建一条东西向的地下隧道,应选择甲地还是乙地?

为什么?

(4)假设该地地下有煤层,在甲、乙两处挖煤易发生哪些事故?

答案

(1)乙地是背斜,甲地是向斜。

(2)背斜顶部因受到张力,易被侵蚀成谷地,而向斜由于槽部岩层受挤压,不易被侵蚀,反而形成山岭。

(3)如果在这里修建一条东西向的地下隧道,应该选择在乙地,因为背斜的岩层走向类似于石拱桥,能保证工程的安全稳定,而且不利于地下水储存,便于施工。

(4)甲处易透水,乙处易瓦斯爆炸。

1.背斜和向斜的比较

背斜

向斜

判读方法

从形态上

岩层一般向上拱起

岩层一般向下弯曲

从岩层的新老关系上

中心老,两翼新

中心新,两翼老

图示

构造地貌

未侵蚀地貌

山岭

谷地

侵蚀后地貌及成因

谷地

山岭

背斜顶部因受张力,岩石脆弱,常被侵蚀成谷地

向斜槽部受挤压,岩性坚硬不易被侵蚀,常形成山岭

图示

①~④岩层由老到新;P处向斜成山;M处背斜成谷

2.地垒和地堑的比较

组合形式

岩层运动方向

地表形态

例证

图解

地垒

两条断层之间的岩块相对上升,两边岩块相对下降

常形成块状山地

华山、庐山、泰山等

地堑

两条断层之间的岩块相对下降,两边岩块相对上升

常形成狭长的凹陷地带

渭河平原、汾河谷地

3.主要地质构造的实践意义

构造名称

实践意义

原因或依据

背斜

石油、天然气埋藏区

岩层封闭,常有“储油构造”,最上为天然气,中为石油,下为水

隧道的良好选址

天然拱形,结构稳定且不易储水

顶部地带适宜建采石场

裂隙发育,岩石破碎,不适合建水库大坝

向斜

地下水储藏区,常有“自流井”分布

底部低凹,易汇集水,承受静水压力

断层

泉水、湖泊分布地;河谷发育

岩隙水易沿断层线出露;岩石破碎易被侵蚀成洼地,利于地表水汇集

铁路、公路、桥梁、水库等的回避处

岩石不稳定,易诱发断层活动,破坏工程;水库水易渗漏

4.板块构造学说

板块构造学说是20世纪60年代后期形成的一种地球构造理论。

其基本观点包括:

(1)岩石圈是由板块构成的

全球岩石圈分为六大板块,大板块又可以划分为若干小板块。

(2)板块是不断运动的

板块漂浮在“软流层”之上,处于不断运动中。

一般来说,板块内部地壳比较稳定,板块交界处地壳比较活跃。

(3)板块的相对移动形成地球表面的基本面貌

板块相对运动的方向

对地球面貌的影响

举例

板块背离

形成裂谷或海洋

东非大裂谷、红海、大西洋等

板块相撞(相对移动)

大陆板块与大陆板块相撞

形成巨大的褶皱山脉

大陆板块与大洋板块相撞

大洋板块因密度较大、位置较低,便俯冲到大陆板块之下,这里往往形成海沟(它是海洋中最深的地方);大陆板块受挤上拱,隆升并形成岛弧和海岸山脉

1.背斜和向斜的判断方法

方法一:

依据岩层的弯曲形态判断。

岩层向上拱起的是背斜,岩层向下弯曲的是向斜。

方法二:

依据岩层的新老关系判断。

在岩层弯曲形态不明显的地质构造图中,在水平方向上显示出中心部分岩层较老,两翼岩层较新的是背斜;而中心部分岩层较新、两翼岩层较老的是向斜。

由于地壳运动的复杂性,仅从形态上判断背斜和向斜是不准确的,而岩层的新老关系才是判断背斜和向斜的科学依据。

(如图A为背斜,B为向斜)

2.“两看”法判断断层

判断某一构造是不是断层的依据有两个:

一是看岩层是不是受力断裂,二是看它是否沿断裂面有明显的位移,只有同时具备这两个条件的才是断层。

例如,下图中A、B、C三处岩石既受力断裂,又沿断裂面有明显的位移,所以A、B、C三处都是断层;而D处岩石虽然断裂但无位移,故不是断层。

读“我国南方某地区地质构造示意图”,回答3~4题。

3.库区所在谷地形成的主要原因是( )

A.位于向斜顶部容易被侵蚀

B.风力侵蚀作用为主

C.岩层受张力作用容易被侵蚀

D.断层附近岩层破碎易被侵蚀

4.该地区地质构造形成的主要原因是( )

A.地壳运动

B.流水作用

C.外力作用

D.内外力共同作用

答案 3.C 4.A

解析 第3题,库区是一个背斜,而背斜谷是岩层受张力作用被侵蚀而形成的。

第4题,该地区地质构造是褶皱和断层,所以形成的主要原因是地壳运动。

读图,回答下列问题。

(1)图中的地质构造有哪些类型?

(2)判断图中地质构造的先后顺序?

(3)岩层分布与地壳运动的关系是怎样的?

读图,回答下列问题。

在图中找出岩层的弯曲方向或岩层的新老关系,找出发生断裂位移的地带。

1.判断地质构造:

向斜、断层。

2.判断岩层分布与地壳运动的关系:

岩层弯曲变形,说明地壳发生水平运动;断裂错位说明地壳发生垂直运动(或水平运动)。

3.判断地质构造形成的先后顺序:

丙处岩层断裂,且岩层是弯曲的,说明该处先形成褶皱,后形成断层。

4.判断地质作用形式:

甲处表面岩层缺失,说明发生侵蚀、搬运等外力作用;乙处有新的沉积,说明该处出现沉积作用。

(1)图中的地质构造有哪些类型?

(2)判断图中地质构造的先后顺序?

(3)岩层分布与地壳运动的关系是怎样的?

(1)岩层向上拱起为背斜,向下弯曲为向斜,断裂并发生位移为断层。

(2)断裂处岩层不连续且是弯曲的,说明先有褶皱后有断层。

(3)岩层弯曲说明地壳发生水平运动,断裂错位说明发生垂直运动(或水平运动)。

读“某地区的地质剖面图”,回答

(1)~

(2)题。

(1)图中表现的内力作用主要有( )

①固结成岩 ②褶皱 ③沉积作用 ④岩浆侵入 ⑤断层 ⑥侵蚀作用

A.①②③B.②④⑤

C.③④⑤D.④⑤⑥

(2)图中最先发生的地质作用是( )

A.岩浆的侵入B.断层的发生

C.页岩的沉积D.褶皱的发生

答案

(1)B

(2)D

解析 第

(1)题,读图可知,图中岩层发生了弯曲,形成背斜构造,所以有褶皱作用;众多岩层发生断裂、位移,属于断层构造;有明显的花岗岩层,花岗岩属于侵入型岩浆岩,所以选B。

第

(2)题,读图可知,图中地质作用发生的顺序是:

先是众多岩层发生褶皱弯曲,然后岩浆侵入,形成花岗岩,再岩层发生断裂、位移,形成断层,最后在表层发生页岩的沉积,故本题选D。

大自然简直就是一个神奇的魔术师,她把地球表面的景观塑造得如此惟妙惟肖,令人叹为观止。

读“南斯拉夫的‘猫咪’山图”,完成1~2题。

1.“猫咪”山形态形成的根本能量来源是( )

A.太阳辐射

B.岩浆活动

C.大气

D.流水

2.“猫咪”山所在地区的地表形态是( )

A.内力作用单独形成的

B.外力作用单独形成的

C.内、外力作用共同形成的

D.板块运动形成的

答案 1.A 2.C

解析 第1题,“根本能量”是关键词,“猫咪”山的形态是遭受外力侵蚀的结果,其能量来源是太阳辐射。

第2题,所有地表形态都是内、外力共同作用形成的。

读下图,回答3~4题。

3.图中字母与其所对应的地质构造和地貌,组合正确的是( )

A.S—向斜—山谷 M—背斜—山地 V—断层—山谷

B.S—背斜—山谷M—向斜—山地V—断层—山谷

C.S—向斜—山谷M—断层—山谷V—背斜—山地

D.S—断层—山谷M—向斜—山谷V—背斜—山地

4.图中所示的地形类型主要是( )

A.山地B.高原C.丘陵D.平原

答案 3.D 4.A

解析 第3题,地质构造的判断可从图中岩层弯曲方向分析。

第4题,地形判读注意图中地势起伏情况及海拔,山地海拔大于500米且地势起伏较大。

5.读图,回答下列问题。

(1)图中C、D处,属背斜的是__________。

(2)从地形上看,C处是__________,形成原因是______________________________________;

D处是__________,形成原因是_______________________________________________。

(3)C、D两处找油气应在____________处;找地下水应在__________处。

(4)A、B、C、D四处,不宜建地下隧道的是__________处,原因是_________________。

答案

(1)D

(2)山岭 向斜槽部岩层坚实,不易被侵蚀而成为山岭 谷地 背斜顶部因受张力,裂隙比较发育,易被侵蚀而成为谷地

(3)D C

(4)C C为向斜部位,可能使隧道变成水道

解析 本题主要考查地质构造类型的判读及研究地质构造的实践意义。

第

(1)题,从形态上看,中间岩层向上拱起的为背斜,向下凹陷的为向斜。

第

(2)题,向斜槽部由于长期受挤压,岩层变得坚实,不易被侵蚀,反而形成山岭;背斜顶部因受张力,裂隙比较发育,易被侵蚀而成为谷地。

第(3)题,背斜是良好的储油构造,向斜构造易于储水。

第(4)题,由于背斜处岩层向上拱起,较为牢固、稳定,适合修建地下隧道,向斜部位可能使隧道变成水道。

2017年1月28日,四川宜宾筠连县发生4.9级地震,震区内有房屋倒塌现象,周边地区震感强烈。

据此回答1~2题。

1.有关该次地震的成因,叙述正确的是( )

A.火山活动引起

B.地壳运动引起

C.山崩和滑坡引起

D.人类活动诱发而成

2.从地质作用方面分析,下列地质现象的成因与该次地震相似的是( )

A.云南路南石林的形成

B.崇明岛的形成

C.澳大利亚大堡礁的形成

D.约旦地沟的形成

答案 1.B 2.D

解析 第1题,地震的发生是地壳运动的结果,属于内力作用,虽然火山活动也能引起地震,但筠连地震发生时并没有火山喷发。

第2题,云南路南石林是流水侵蚀、溶蚀形成的地貌,属于外力作用;崇明岛是流水携带泥沙沉积而成;澳大利亚大堡礁是生活在热带地区的珊瑚虫遗体堆积而成;约旦地沟处于大陆板块内部的断裂下陷处,由内力作用形成。

3.在内力作用下,塑造地表形态的主要方式是( )

A.地壳运动B.岩浆活动

C.变质作用D.堆积作用

答案 A

解析 变质作用一般发生在地壳深处,沿浆只有喷出地表才可以直接影响地表形态,它们都不是塑造地表形态的主要方式。

堆积作用属于外力作用。

读“六大板块示意图”,完成4~5题。

4.喜马拉雅山脉是由( )

A.c和a挤压而成

B.b和d挤压而成

C.c和b挤压而成

D.a和b挤压而成

5.红海的成因以及今后面积的变化是( )

A.板块张裂形成的,面积将扩大

B.板块碰撞形成的,面积将缩小

C.板块张裂形成的,面积将缩小

D.板块碰撞形成的,面积将扩大

答案 4.C 5.A

解析 第4题,喜马拉雅山是亚欧板块(c)与印度洋板块(b)碰撞挤压而成。

第5题,红海是板块张裂形成的,面积将扩大。

读图,回答6~7题。

6.下列说法正确的是( )

A.甲处向斜成谷

B.乙处背斜成山

C.从1~4,岩层年龄渐新

D.甲处岩层中心老,两翼新

7.图中甲地貌的成因是( )

A.岩层受到挤压,岩层向下弯曲

B.背斜顶部受侵蚀而成为谷地

C.向斜受到挤压,岩石断裂形成谷地

D.岩层不连续地沉积

答案 6.D 7.B

解析 第6题,由图中的地貌可以看出甲为谷地,乙为山岭,从岩层的弯曲状态可以判断甲为背斜,乙为向斜。

所以甲处为背斜成谷,乙处为向斜成山。

背斜的中心部分岩层较老,两翼岩层较新;向斜的中心部分岩层较新,两翼岩层较老。

第7题,背斜成谷的原因是背斜顶部因受到张力,岩石破碎,易被侵蚀成谷地;向斜成山的原因是向斜槽部由于受到挤压,岩性坚硬,不易被侵蚀而成为山岭。

下图为“某种地形的示意图”。

读图回答8~9题。

8.判断图中甲地为哪种地质构造( )

A.向斜B.背斜

C.断层D.海沟

9.依地势的高低起伏来判断,图中乙、丙、丁三种地层的软硬程度,由硬至软的排列应为( )

A.乙、丙、丁B.乙、丁、丙

C.丙、乙、丁D.丙、丁、乙

答案 8.B 9.A

解析 由岩层的弯曲状况,可以判断出甲处地质构造为背斜。

地势高低不同,显示了受侵蚀的程度,从而反映了岩性的坚硬程度:

乙—丙—丁。

读下图,回答10~11题。

10.下列有关图中地理事物的描述,正确的是( )

A.a处为向斜,b处为背斜

B.abcd岩层关系由新到老

C.abcd岩层形成后曾发生地壳水平运动

D.c岩层一般不含化石

11.在a、b两处采煤,最容易发生的矿难事故分别是( )

A.瓦斯爆炸和透水事故

B.瓦斯爆炸和井喷事故

C.透水事故和瓦斯爆炸

D.透水事故和井喷事故

答案 10.C 11.A

解析 第10题,根据岩层的弯曲状态可以判断,岩层受水平挤压力作用,a处为背斜,b处为向斜,A错、C对;在沉积岩中均有化石存在的可能;c岩层形成晚于b岩层。

第11题,a(背斜)是良好的储油、储气构造,b(向斜)是良好的储水构造,据此可判断答案为A。

(2018·济南期末)为解释某种地理现象或事物的成因,张老师在地理课上就地取材用书本进行了现场演示。

下图为张老师演示过程中的一组照片。

据此完成12~13题。

12.张老师通过演示解释的地理现象或事物是( )

A.火山爆发B.褶皱

C.地震D.断层

13.通过图1向图2的变化,张老师也演示了( )

A.板块挤压碰撞B.岩块断裂上升

C.岩层水平挤压D.外力侵蚀搬运

答案 12.B 13.C

解析 第12题,岩层受到挤压发生弯曲,形成的地质构造叫做褶皱。

第13题,岩层受到水平挤压,不断发生弯曲。

14.读图,回答下列问题。

(1)甲、乙、丙三地的地质构造和地形,分别是:

地形:

甲是________,乙是________。

地质构造:

甲是________,丙是________。

(2)简要分析甲地地形的形成原因。

(3)简要说明判定乙地地质构造的依据。

(4)简要分析不能选择乙和丙两地建设隧道的原因。

答案

(1)谷地 山地 背斜 断层

(2)背斜顶部受张力岩层破碎,容易受侵蚀,成为谷地。

(3)岩层年龄:

中心岩层新,两翼岩层老;岩层弯曲形态:

岩层向下弯曲。

(4)乙地为向斜,向斜是雨水和地下水的汇集区,隧道可变成水道;丙地为断层,断层地带搞大型工程易诱发断层活动,产生地震、滑坡、渗漏等不良后果,造成建筑物塌陷。

解析

(1)要注意区分地质构造和地形的区别,地质构造是指背斜、向斜和断层等,而地形则是指山地、谷地等。

(2)甲地从岩层的新老关系上看为背斜,背斜易形成山岭,但从图上看该地的地形是谷地,这是由于背斜顶部受到张力,岩石破碎极易被外力侵蚀成谷地。

(3)乙地地质构造,可以从两个方面判断,即岩层的年龄和岩层的弯曲方向。

(4)建隧道要选择在背斜处,向斜和断层处都不能建隧道。

15.下面是关于“内力作用过程和地质构造”的研究性学习过程,请你把缺少的部分补充完整。

(1)研究方法:

模拟实验法。

(2)研究目的:

把大尺度的时间变化过程“浓缩”在几分钟内完成,通过模拟实验感悟地质变化过程。

(3)实验材料:

4厘米×30厘米的竹片(或__________)2片。

(4)实验设计的合理性:

内力作用过程,是一个受力的过程;竹片与岩石都具有“刚性”和“塑性”,竹片的受力形变过程与岩石的受力形变过程比较接近。

(5)实验过程和现象(在方框内画上相对应的示意图):

(6)研究结论:

①褶皱、断层和火山(地震)都是____________________作用的结果。

②背斜成谷、向斜成山是____________________共同作用的结果。

③地球上最容易发生地震和火山活动的部位是____________。

答案 (3)木片、三合板(有塑性的材料即可)

(5)(褶皱要体现出“岩层连续”和“弯曲变形”,断层要体现出“断裂”和“上下错动”)

(6)①内力 ②内、外力 ③活跃的断层处(板块交界处)

解析 该题通过实验的形式来考查地壳运动、褶皱、断层的有关知识。

实验材料必须有塑性才能模拟出岩层的弯曲变形等情况。

褶皱、断层和火山都是内力作用的表现。

背斜成谷、向斜成山等都是内、外力共同作用的结果。

火山、地震主要分布在板块的交界处。