初级经济法基础第一章.docx

《初级经济法基础第一章.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《初级经济法基础第一章.docx(84页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

初级经济法基础第一章

第一章总论

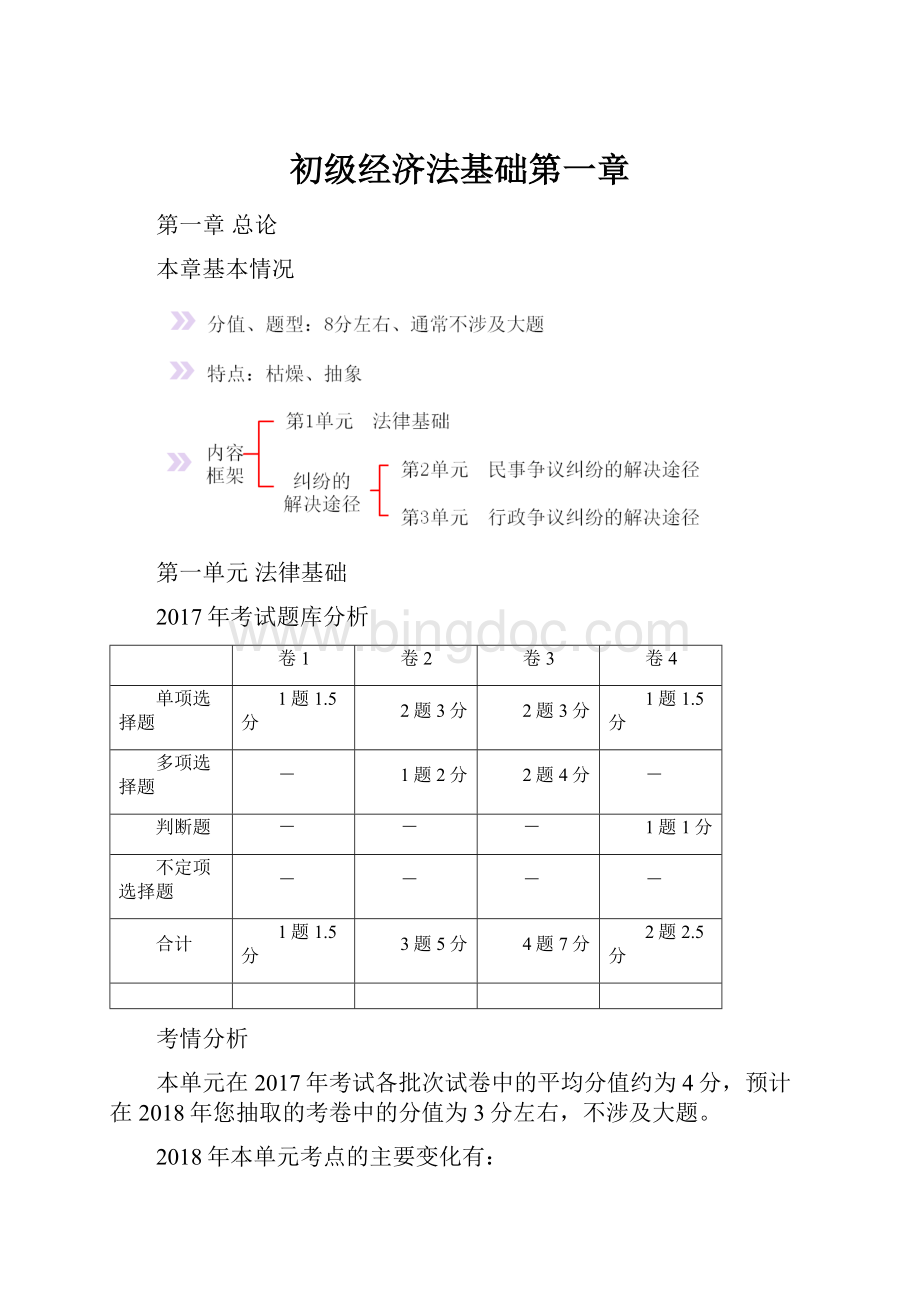

本章基本情况

第一单元法律基础

2017年考试题库分析

卷1

卷2

卷3

卷4

单项选择题

1题1.5分

2题3分

2题3分

1题1.5分

多项选择题

-

1题2分

2题4分

-

判断题

-

-

-

1题1分

不定项选择题

-

-

-

-

合计

1题1.5分

3题5分

4题7分

2题2.5分

考情分析

本单元在2017年考试各批次试卷中的平均分值约为4分,预计在2018年您抽取的考卷中的分值为3分左右,不涉及大题。

2018年本单元考点的主要变化有:

1.对“法的特征”进行了调整;

2.根据《民法总则》,对“法律关系的主体”、“法律关系的客体”、“民事责任的形式”进行了重大调整;

3.新增“只能制定法律的事项”。

本单元考点框架

考点解读

考点1:

法的本质和特征(★)

(一)法的本质

法是统治阶级的国家意志的体现。

1.统治阶级意志

(1)法所体现的统治阶级意志,是由统治阶级的物质生活条件决定的,是社会客观需要的反映。

(2)法体现的是统治阶级的整体意志和根本利益,而不是统治阶级每个成员个人意志的简单相加。

(3)法律反映统治阶级的意志,并不意味着法律就完全不顾及被统治阶级的愿望和要求,法律也会在一定程度上照顾被统治阶级的利益。

2.国家意志

法体现的不是一般的统治阶级意志,而是被奉为法律的统治阶级意志,即统治阶级的国家意志。

(二)法的特征(2018年调整)

1.国家意志性

法是经过国家制定或认可才得以形成的规范。

【提示】制定、认可,是国家创制法的两种方式。

2.国家强制性

法凭借国家强制力的保证而获得普遍遵行的效力。

3.规范性(2018年调整)

法是确定人们在社会关系中的权利和义务的行为规范,具有规范性;具体又表现为:

(1)概括性。

法是调节人们行为的一种社会规范,具有能为人们提供一个行为模式、标准的属性

(2)利益导向性。

法通过规定人们的权利和义务来分配利益,从而影响人们的动机和行为,进而影响社会关系,实现统治阶级的意志和要求,维持社会秩序

4.明确公开性和普遍约束性(2018年调整)

(1)法是明确而普遍适用的规范,具有明确公开性和普遍约束性

(2)可预测性:

法具有明确的内容,能使人们预知自己或他人一定行为的法律后果

(3)普遍适用性:

凡是在国家权力管辖和法律调整的范围、期限内,对所有社会成员(包括统治阶级和被统治阶级)及其活动都普遍适用

【小结】

【例题1·多选题】下列关于法的本质与特征的表述中,正确的有( )。

(2009年)

A.法由统治阶级的物质生活条件所决定

B.法体现的是统治阶级的整体意志和根本利益

C.法是由国家制定或认可的行为规范

D.法由国家强制力保障其实施

【答案】ABCD

【解析】

(1)选项AB:

属于法的本质;

(2)选项CD:

属于法的特征。

【例题2·多选题】下列各项中,属于法的特征的有( )。

A.国家意志性

B.国家强制性

C.利益导向性

D.明确公开性

【答案】ABCD

【解析】选项C:

利益导向性属于法的规范性的具体表现,也体现了法的特征。

第一单元法律基础

考点2:

法律关系(总述)(★★★)

(一)总述

1.法律关系是指被法律规范所调整的权利与义务关系。

【相关链接】会计法律制度侧重于调整会计人员的外在行为和结果的合法化,具有较强的客观性;会计职业道德不仅调整会计人员的外在行为,还调整会计人员内在的精神世界。

2.法律关系的构成要素和变动原因

(二)法律关系的主体的种类(2018年重大调整)

1.自然人:

包括中国公民、外国公民和无国籍人

2.组织

法人组织

营利法人

有限责任公司、股份有限公司和其他企业法人等

非营利法人

事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等

特别法人

机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人

非法人组织

个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等

3.国家

国家可以作为一个整体成为法律关系主体。

如在国内,国家是国家财产所有权唯一和统一的主体;在国际上,如国家作为主权者是国际公法关系的主体,也可以成为对外贸易关系中的债权人或债务人。

【例题1·多选题】下列各项中,可以成为法律关系主体的有( )。

A.国有独资公司

B.农村集体经济组织法人

C.合伙企业

D.个人独资企业

【答案】ABCD

【解析】

(1)选项A:

属于营利法人;

(2)选项B:

属于特别法人;(3)选项CD:

属于非法人组织;(4)选项ABCD均可成为法律关系的主体。

【例题2·多选题】下列各项中,属于法人的有( )。

A.北京大学

B.中华人民共和国最高人民法院

C.中国人民保险集团股份有限公司

D.中国注册会计师协会

【答案】ABCD

【解析】

(1)选项AD:

属于非营利法人;

(2)选项B:

属于特别法人;(3)选项C:

属于营利法人。

(三)内容

1.法律关系的内容是指法律关系主体所享有的权利和承担的义务。

2.法律权利是指法律关系主体依法享有的权益,表现为权利享有者依照法律规定有权自主决定作出或者不作出某种行为、要求他人作出或者不作出某种行为和一旦被侵犯,有权请求国家予以法律保护。

3.法律义务包括积极义务(如纳税、服兵役)和消极义务(如不得毁坏公共财物、不得侵害他人生命健康权)。

(四)客体(2018年调整)

1.物

类别

具体阐述

分类1

自然物

如土地、矿藏、水流、森林等

人造物

如建筑、机器、各种产品等

货币及有价证券

—

分类2

有体物

可以是固定形态的,也可以是没有固定形态的(如天然气、电力等)

无体物

如权利、数据信息、网络虚拟财产

2.人身、人格

(1)人身和人格是生命权、身体权、健康权、姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权、婚姻自主权等人身权指向的客体。

(2)人身和人格又是禁止非法拘禁他人、禁止对犯罪嫌疑人刑讯逼供、禁止侮辱或诽谤他人、禁止卖身为奴、禁止卖淫等法律义务所指向的客体。

(3)VS主体、VS物

①人的整体只能是法律关系的主体,不能作为法律关系的客体。

②当人的头发、血液、骨髓、精子和其他器官从身体中分离出去,成为与身体相分的外部之物时,在某些情况下也可视为法律上的“物”,成为法律关系的客体。

3.非物质财富(精神产品或精神财富)

(1)知识产品(智力成果):

作品;发明、实用新型、外观设计;商标等。

(2)荣誉产品:

荣誉称号、奖章、奖品等。

4.行为:

生产经营行为、经济管理行为、完成一定工作的行为、提供一定劳务的行为等。

【例题1·多选题】非物质财富可以成为法律关系的客体,下列各项中,属于非物质财富的有( )。

(2017年)

A.作品

B.奖章

C.发明

D.荣誉称号

【答案】ABCD

【解析】非物质财富包括:

(1)知识产品,如作品(选项A);发明(选项C)、实用新型、外观设计;商标等。

(2)荣誉产品,如荣誉称号(选项D)、奖章(选项B)、奖品等。

【例题2·多选题】下列可成为法律关系的客体的有( )。

(2016年)

A.土地

B.荣誉称号

C.人民币

D.天然气

【答案】ABCD

【解析】

(1)选项ACD:

属于物;

(2)选项B:

属于非物质财富(荣誉产品)。

(五)法律事实

1.任何法律关系的发生、变更和消灭,都要有法律事实的存在。

2.法律事件

法律事件是指不以当事人的主观意志为转移的,能够引起法律关系发生、变更和消灭的法定情况或者现象。

(1)绝对事件—自然现象:

如地震、洪水、台风、生老病死等。

(2)相对事件—社会现象:

如爆发战争、重大政策的改变等。

3.法律行为

法律行为是指以法律关系主体意志为转移的,能够引起法律后果,即引起法律关系发生、变更和消灭的人们有意识的活动。

根据不同的标准,可以对法律行为进行如下分类:

分类标准

具体类别

行为是否符合法律规范的要求

合法行为与违法行为

行为的表现形式不同

积极行为与消极行为

行为是否通过意思表示

意思表示行为与非表示行为

主体意思表示的形式

单方行为与多方行为

行为是否需要特定形式或实质要件

要式行为与非要式行为

主体实际参与行为的状态

自主行为与代理行为

【例题1·判断题】甲公司向乙公司签发银行承兑汇票的行为属于法律事件。

( )(2017年)

【答案】×

【解析】甲公司向乙公司签发银行承兑汇票的行为属于“法律行为”。

【例题2·多选题】引起法律关系发生、变更或者消灭的下列各项中,属于法律行为的有( )。

(2016年)

A.订立合同

B.发生海啸

C.销售货物

D.签发支票

【答案】ACD

【解析】选项B:

属于法律事件(绝对事件)。

【例题3·单选题】下列法律事实中,属于法律事件的是( )。

(2015年)

A.买卖房屋

B.订立遗嘱

C.台风登陆

D.租赁设备

【答案】C

【解析】选项ABD:

属于法律行为。

【例题4·多选题】下列各项中,能够引起法律关系发生、变更和消灭的法律事实有( )。

(2011年)

A.自然灾害

B.公民死亡

C.签订合同

D.提起诉讼

【答案】ABCD

【解析】不论是法律事件,还是法律行为均属于法律事实:

(1)选项AB:

属于法律事件;

(2)选项CD:

属于法律行为。

【例题5·单选题】根据行为是否需要特定形式或实质要件,法律行为可以分为( )。

(2015年)

A.单方行为和多方行为

B.积极行为和消极行为

C.要式行为和非要式行为

D.自主行为和代理行为

【答案】C

【解析】

(1)选项A:

根据主体意思表示的形式所作的分类;

(2)选项B:

根据行为的表现形式不同所作的分类;(3)选项D:

根据主体实际参与行为的状态所作的分类。

【例题6·多选题】根据我国法律制度的规定,下列各项中,能够成为法律关系主体的有( )。

(2012年)

A.自然人

B.商品

C.法人

D.行为

【答案】AC

【解析】选项BD:

属于法律关系的客体。

【例题7·单选题】甲公司与乙公司签订买卖合同,向乙公司购买了一台设备,价款8万元,该买卖合同的法律关系的主体是( )。

(2017年)

A.买卖合同

B.设备

C.8万元价款

D.甲公司与乙公司

【答案】D

【解析】

(1)选项A:

买卖合同的签订,在甲公司与乙公司之间建立了买卖合同法律关系,属于“法律事实——法律行为”;

(2)选项D:

属于买卖合同法律关系的主体。

【例题8·单选题】甲公司与乙公司签订租赁合同,约定甲公司承租乙公司一台挖掘机,租期1个月,租金1万元。

引起该租赁法律关系发生的法律事实是( )。

(2016年)

A.租赁的挖掘机

B.甲公司和乙公司

C.1万元租金

D.签订租赁合同的行为

【答案】D

【解析】

(1)选项D:

租赁合同的签订,在甲公司与乙公司之间建立了租赁法律关系,属于引起法律关系产生的法律行为;

(2)选项B:

属于租赁法律关系的主体。

【小结】

考点3:

民事权利能力与民事行为能力(★★★)

1.法律关系主体的权利能力

(1)权利能力就是自然人或组织能够成为法律关系主体的资格。

(2)公民的权利能力

①根据法律部门的不同,可以分为民事权利能力、政治权利能力、行政权利能力、劳动权利能力和诉讼权利能力。

②根据享有权利能力的主体范围不同

分类

具体规定

一般权利能力

(基本权利能力)

所有公民(不论年龄大小)均具有

【提示】自然人从出生时起到死亡时止,具有民事权利能力

特殊权利能力

公民在特定条件下具有的法律资格,如国家机关及其工作人员行使职权的资格

(3)法人的权利能力

法人权利能力的范围则由法人成立的宗旨和业务范围决定,自法人成立时产生,至法人终止时消灭。

2.法人的行为能力

法人的行为能力与权利能力是一致的,同时产生、同时消灭。

3.自然人的民事行为能力

类型

界定标准

完全民事行为能力人

18周岁以上(≥18周岁)

16周岁以上(≥16周岁)的未成年人(<18周岁),以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人

限制民事行为能力人

8周岁以上(≥8周岁)的未成年人

不能完全辨认自己行为的成年人

无民事行为能力人

不满8周岁(<8周岁)的未成年人

8周岁以上的未成年人,不能辨认自己行为的

不能辨认自己行为的成年人

【提示1】具有民事权利能力并不必然具有民事行为能力。

【提示2】自然人民事行为能力的判定主要看两个因素:

(1)年龄;

(2)精神状态。

与肢体是否残缺、智力高低等不直接相关。

【例题·单选题】下列公民中,视为完全民事行为能力人的是( )。

(2017年)

A.赵某,9岁。

系某小学学生

B.王某,15岁。

系某高级中学学生

C.张某,13岁。

系某初级中学学生

D.李某,17岁。

系某宾馆服务员,以自己劳动收入为主要生活来源

【答案】D

【解析】

(1)“视为”二字极为关键,它们提示考生题目考查的是16周岁以上不满18周岁的年龄区段,看透这一点,此题可以立即锁定选项D;

(2)主要法律依据:

16周岁以上不满18周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为完全民事行为能力人。

【小结】

考点4:

自然人的刑事责任能力(★)

1.刑事责任年龄

(1)已满16周岁的人犯罪,应当负刑事责任。

(2)已满14周岁(≥14周岁)不满16周岁(<16周岁)的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒罪(8种)的,应当负刑事责任。

2.对特殊年龄段自然人的量刑规则(2018年新增)

(1)未成年人

已满14周岁不满18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚。

未成年人犯罪的具体情形

处刑规则

不满14周岁的未成年人

不负刑事责任

(谈不上从轻、减轻)

已满14周岁不满16周岁的未成年人

触犯法定的8种罪行

负刑事责任,但应当从轻或者减轻处罚

触犯法定的8种罪行以外的其他罪行

不负刑事责任

(谈不上从轻、减轻)

已满16周岁但不满18周岁的未成年人犯罪

负刑事责任,但应当从轻或者减轻处罚

(2)老年人

老年人犯罪的具体情形

量刑规则

已满75周岁的人

故意犯罪

可以从轻或者减轻处罚

过失犯罪

应当从轻或者减轻处罚

3.精神状态异常的自然人(2018年新增)

(1)精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任,但是应当责令他的家属或者监护人严加看管和医疗;在必要时,由政府强制医疗。

(2)间歇性的精神病人在精神正常的时候犯罪,应当负刑事责任。

(3)尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚。

【例题·多选题】有关自然人的刑事责任能力,下列表述正确的有( )。

A.已满14周岁不满18周岁的人犯罪,应当从轻或者减轻处罚

B.已满75周岁的人犯罪,可以从轻或者减轻处罚

C.精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果,经法定程序鉴定确认的,不负刑事责任

D.尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的,应当负刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚

【答案】ACD

【解析】选项B:

已满75周岁的人故意犯罪,可以从轻或者减轻处罚;过失犯罪的,应当从轻或者减轻处罚。

【小结】

第一单元 法律基础

考点5:

法的形式(★★)

(一)种类

我国法的主要形式包括宪法,法律,行政法规,地方性法规、自治条例和单行条例,特别行政区的法,规章(包括部门规章和地方政府规章),以及我国签订和加入的国际条约。

【提示】判例不属于我国法的形式,人民法院所作的判决书、最高人民法院指导案例等不能作为法的形式。

(二)主要形式的制定机关与效力等级

形式

制定机关

效力等级

宪法

全国人民代表大会

具有最高法律效力

法律

全国人民代表大会及其常务委员会

仅次于宪法

行政法规

国务院

仅次于宪法和法律

地方性法规

有地方立法权的地方人民代表大会及其常务委员会

(1)地位低于宪法、法律、行政法规,不得与它们相抵触

(2)效力高于本级和下级地方政府规章

规章

部门规章

国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构

根据法律和国务院的行政法规、决定、命令,在本部门的权限范围内制定

地方政府规章

有地方立法权的地方人民政府

根据法律、行政法规和本省、自治区、直辖市的地方性法规制定

(三)法律的制定与修改

1.下列事项只能制定法律:

(2018年新增)

(1)国家主权的事项;

(2)各级人民代表大会、人民政府、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权;

(3)民族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度;

(4)犯罪和刑罚;

(5)对公民政治权利的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚;

(6)税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基本制度;

(7)对非国有财产的征收、征用;

(8)民事基本制度;

(9)基本经济制度以及财政、海关、金融和外贸的基本制度;

(10)诉讼和仲裁制度;

(11)必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项。

2.基本法律与非基本法律

形式

制定

修改

基本法律

全国人民代表大会

(1)全国人民代表大会

(2)在全国人民代表大会闭会期间,全国人民代表大会常务委员会也有权对其进行部分补充和修改,但不得同其基本原则相抵触

非基本法律

全国人民代表大会常务委员会

(四)法的适用规则

1.上位法优于下位法

即下位法与上位法冲突时,以上位法为据,不再适用下位法。

【提示】效力层级:

(1)宪法>法律>行政法规>地方性法规>本级和下级地方政府规章;

(2)省、自治区的人民政府制定的规章>本行政区域内设区的市、自治州的人民政府制定的规章。

2.特别法优于一般法

同一机关制定的法的形式,但特别规定与一般规定不一致的,适用特别规定。

【解释】《香港特别行政区基本法》是专门适用于香港特别行政区的特别法,《中华人民共和国宪法》则为一般法,二者规定不一致的,在香港特别行政区内,应优先适用《香港特别行政区基本法》。

3.新法优于旧法

同一机关制定的法的形式,但新的规定与旧的规定不一致的,适用新的规定。

【解释】《民法通则》是旧法,《民法总则》是新法,二者对同一内容规定不一致的,原则上应适用《民法总则》的规定。

4.新的一般规定与旧的特别规定不一致

(1)法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决。

(2)行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决。

(3)同一机关制定的地方性法规(或者规章)新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关裁决。

5.同一位阶的法规定不一致

(1)两个邻家的小男孩打架

地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院提出意见,国务院认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。

(2)两个堂兄弟打架:

爷爷说了算

部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。

(3)根据授权制定的法规与法律不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决。

【解释】“根据授权制定的法规”,是指国务院根据全国人民代表大会的授权制定的行政法规,例如《增值税暂行条例》。

【小结】

【例题1·单选题】下列规范性文件中,属于行政法规的是( )。

(2017年)

A.国务院发布的《企业财务会计报告条例》

B.全国人民代表大会通过的《中华人民共和国民事诉讼法》

C.中国人民银行发布的《支付结算办法》

D.全国人民代表大会常务委员会通过的《中华人民共和国会计法》

【答案】A

【解析】

(1)选项BD:

属于法律;其中选项B属于基本法律,选项D属于非基本法律。

(2)选项C:

属于部门规章。

【例题2·单选题】下列法的形式中,效力等级最低的是( )。

(2017年)

A.宪法

B.地方性法规

C.行政法规

D.法律

【答案】B

【解析】法的效力等级:

宪法>法律>行政法规>地方性法规>本级和下级地方政府规章。

【例题3·多选题】下列关于规范性法律文件适用原则的表述中,正确的有( )。

(2017年)

A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院裁决

B.根据授权制定的法规与法律不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决

C.部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决

D.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决

【答案】ABCD

考点6:

法的分类(★)

标准

分类

法的创制方式和发布形式

成文法和不成文法

法的内容、效力和制定程序

根本法和普通法

法的内容

实体法和程序法

法的空间效力、时间效力或对人的效力

一般法和特别法

法的主体、调整对象和渊源

国际法和国内法

法律运用的目的

公法和私法

【例题·单选题】下列对法所作的分类中,以法的创制方式和发布形式为依据进行分类的是( )。

(2011年)

A.成文法和不成文法

B.根本法和普通法

C.实体法和程序法

D.一般法和特别法

【答案】A

考点7:

法律责任(★★★)

1.民事责任

停止侵害,排除妨碍,消除危险,返还财产,恢复原状,修理、重作、更换,继续履行,赔偿损失,支付违约金,消除影响、恢复名誉,赔礼道歉。

(2018年调整)

2.行政责任

(1)行政处罚

①行政处罚形式通常包括警告,罚款,没收违法所得、没收非法财物,责令停产停业,暂扣或吊销许可证、暂扣或者吊销执照,行政拘留和法律、行政法规规定的其他行政处罚。

②税务行政处罚的具体形式包括罚款、没收财物和违法所得、停止出口退税权

(2)行政处分

警告、记过、记大过、降级、撤职、开除(共6类)。

3.刑事责任

【提示】请简单了解“剥夺政治权利”中所剥夺的政治权利:

(1)选举权和被选举权;

(2)言论、出版、集会、结社、游行、示威自由的权利;

(3)担任国家机关职务的权利;

(4)担任国有公司、企业、事业单位和人民团体领导职务的权利。

【小结】

【例题1·多选题】下列行政责任形式中,属于行政处罚的有( )。

(2017年)

A.撤职

B.行政拘留

C.没收非法财物

D.开除

【答案】BC

【解析】选项AD:

属于行政处分。

【例题2·单选题】下列法律责任形式中,属于行政责任的是( )。

(2017年)

A.支付违约金

B.罚金

C.罚款

D.返还财产

【答案】C

【解析】

(1)选项AD:

属于民事责任;

(2)选项B:

属于刑事责任。

【例题3·多选题】甲行政机关财务负责人刘某因犯罪被人民法院判处有期徒刑,并处罚金和没收财产,后被甲行政机关开除。

刘某承担的法律责任中,属于刑事责任的有( )。

(2016年)

A.没收财产

B.罚金

C.有期徒刑

D.开除

【答案】ABC