西师版小学二年级上册数学全册教材分析.docx

《西师版小学二年级上册数学全册教材分析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《西师版小学二年级上册数学全册教材分析.docx(23页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

西师版小学二年级上册数学全册教材分析

义务教育国家课程标准实验教科书

数学·二年级(上)教材分析简明手册

朱福荣

第一部分教材总体说明

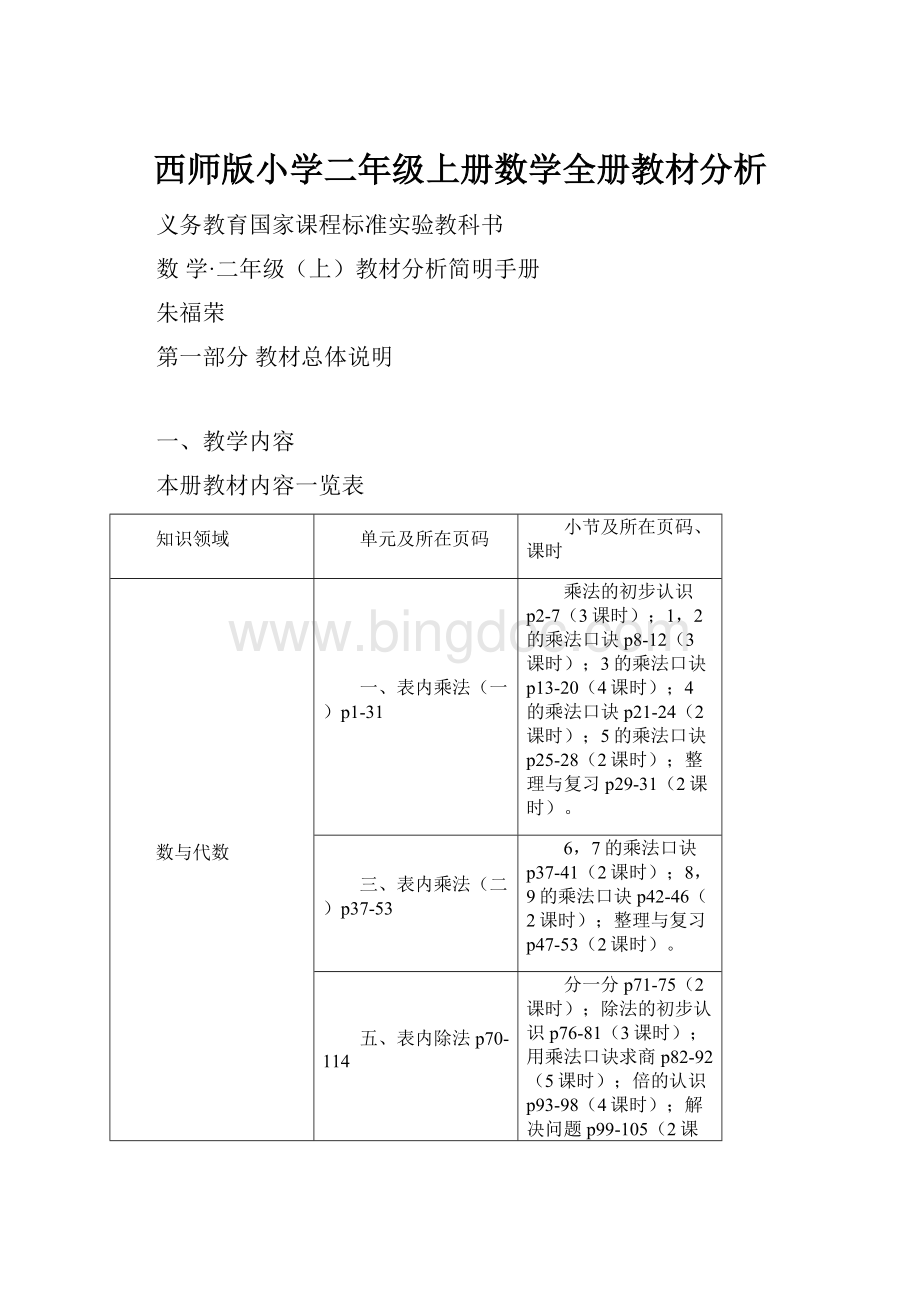

一、教学内容

本册教材内容一览表

知识领域

单元及所在页码

小节及所在页码、课时

数与代数

一、表内乘法

(一)p1-31

乘法的初步认识p2-7(3课时);1,2的乘法口诀p8-12(3课时);3的乘法口诀p13-20(4课时);4的乘法口诀p21-24(2课时);5的乘法口诀p25-28(2课时);整理与复习p29-31(2课时)。

三、表内乘法

(二)p37-53

6,7的乘法口诀p37-41(2课时);8,9的乘法口诀p42-46(2课时);整理与复习p47-53(2课时)。

五、表内除法p70-114

分一分p71-75(2课时);除法的初步认识p76-81(3课时);用乘法口诀求商p82-92(5课时);倍的认识p93-98(4课时);解决问题p99-105(2课时);整理与复习p106-111(2课时)。

空间

与图形

二、角的初步认识p32-36

角的初步认识p32-36(3课时)。

四、测量长度p54-69

用厘米作单位量长度p55-61(3课时);用米作单位量长度p62-67(2课时)。

实践与

综合应用

六、总复习p115-125

各单元整理与复习;总复习p115-123(6课时)。

实践活动

小小测量员p68-69(2课时);庆祝元旦p112-113(2课时);走进田园学数学p124-125(2课时)。

注:

共设计单元主题图3幅;例题41道(整理与复习中的复习题未计入);课堂活动21个,活动题49道;练习21个,习题197道,思考题14道;数学文化专题3个。

二、教学目标

(一)知识与技能

1结合具体情境初步了解乘法、除法运算的意义,经历编乘法口诀的过程,掌握乘法口诀并能熟练地用乘法口诀口算表内乘除法。

2.结合生活情境初步认识角,了解直角、锐角、钝角。

3.结合生活实际,经历用不同方式测量物体长度的过程,在测量活动中,体会建立统一长度单位的重要性;在实践活动中,体会m,cm的含义,知道dm,会进行简单的单位换算,能恰当地选择长度单位。

(二)数学思考

1.在探讨乘、除法的意义和编乘法口诀的过程中,初步学会选择有用信息进行简单的归纳、类比以及有条理的思考。

2.在测量长度、认识角的过程中,开始建立初步的空间观念。

(三)解决问题

1.在教师指导下,能从日常生活中发现并提出简单的数学问题;能根据乘、除法的意义和乘法口诀解决生活中的一些简单实际问题。

2.在测量活动、探讨不同算法的过程中,初步了解同一问题可以有不同的解决办法,并有与同伴合作解决问题的意识。

3.初步学习用自己的语言表达解决问题的大致过程和结果。

(四)情感与态度

1培养学习数学的兴趣,能积极主动地参与编乘法口诀和测量长度的数学活动。

2.在他人的鼓励与帮助下,感受编乘法口诀、测量长度等数学活动中的成功,尝试克服这些活动中遇到的某些困难。

3.经历归纳与探索乘法口诀和观察角、测量长度等学习数学的过程,感受数学思考的合理性。

4.在表内乘、除法计算和测量长度的数学活动中培养良好的学习习惯。

三、主要特点

(一)根据新课程理念编排表内乘除法

皮亚杰认为,儿童在理解乘除法过程中,其数学思维发生了重要变化。

为此,在表内乘除法内容的编排上特别重视3方面,一是改变表内乘法和表内除法的编排顺序,把表内乘法分为两个单元,乘法口诀句数由多到少,从1的口诀到9的口诀,依次为9句、8句……1句,编口诀与应用口诀相联系。

在表内除法中,也是将“用口诀求商”集中安排,打破了传统的“用几的口诀求商”的编排方式。

二是提供与乘除法相关的新的数学情境,“一对多”的情境,“平分”的情境。

三是把操作活动贯穿在乘、除法学习的始终。

(二)选取密切联系儿童生活的、生动有趣的素材,让学生在活动中学习数学知识

本册教材在编写时重视学生的生活经验和体验,从学生熟悉的生活情境出发,选择学生所关注的事物和活动为探究对象,使学生初步感受数学与日常生活的密切联系,教材中几乎每个课题都是以学生的生活经验引入的。

如在乘法口诀的学习中,以吃饭用的筷子去探究2的乘法口诀,以学生平时的体育活动中3人一组跳绳来探究3的乘法口诀,以奥运会会旗上的圆环个数来推导5的乘法口诀;从生活中的钟面上时针与分针所成的角,剪刀张开时所成的角,纸扇打开时所成的角等来引入认识数学上的角;在测量中让学生去测书、课桌、身高、臂长等;让学生在分东西的活动中来认识“平均分”,了解除法的意义等。

(三)提供探索的空间,引导学生独立思考与合作交流

本册教材在编写时注意了给学生提供观察、操作、推理、交流等活动。

大量采用“摆一摆”、“说一说”、“编一编”、“圈一圈”、“看一看”、“做一做”、“分一分”等形式,引导学生进行自主学习活动。

如第91页的“分一分”、“议一议”,第47页测量长度,第73页的游戏情景等。

(四)创设有利于学生学习的情境,关注数学知识的形成过程

本册教材一是注重提供有利于学生学习的数学情境,每个单元的主题图,就既反映了与现实生活类似的学习情境,又与本单元的学习主题相关。

二是关注数学知识的形成过程,每一个新知识都不是直接灌给学生的,而是引导学生去思考、探究、讨论,最后获得新的数学知识。

如学习乘法口诀,教材每一节都没有给出完整的乘法口诀,而是让学生在给定的数学情境中通过操作活动自己编出部分乘法口诀。

(五)重视学生空间观念的培养

“角的初步认识”中,教材通过“看一看”、“做一做”、“比一比”、“数一数”和“议一议”等活动初步感知角,了解角、锐角、直角和钝角,活动的着力点是形成角的表象。

“测量长度”的编写与传统教材明显不同,包括单元题目名称、呈现方式、教学的重心等方面。

把空间观念的形成放在首位,认识厘米和米不是目的,目的是让学生从现象出发,通过自选测量工具去测量物体的长度,到统一测量工具去测量物体长度并发现问题,激起认知需要,建立初步的空间观念。

(六)注重数学文化背景知识的介绍

结合表内乘法介绍了“×”的由来(第53页),结合表内除法介绍了“÷”的由来(第114页),结合米和厘米的认识介绍了长度单位米的来历(第67页)。

(七)实践活动特色鲜明

本册教材在注意让学生通过动手操作,探究活动获得数学知识的基础上,设计了3个专门的数学实践活动,分别安排在第四、五、六单元之后。

这3个实践活动充分体现了实践性、开放性和自主性等特点。

四、教具、学具准备

乘法口诀表,圆形乘法练习板,测量工具,表内除法练习表等。

第二部分各单元教材说明和教学建议

一、表内乘法

(一)

(一)教学目标

1.结合现实情境,经历把几个相同数的连加表示成乘法算式的学习过程,初步理解乘法的含义,知道乘法算式各部分的名称,会读、写乘法算式。

2.经历编1~5的乘法口诀的过程,知道乘法口诀的来源,熟识1~5的乘法口诀并能熟练地口算1~5的乘法。

3.在具体的情境中初步感知乘加、乘减式题的运算顺序,会计算乘加、乘减式题。

4.在编乘法口诀的过程中,初步培养抽象、概括以及发现简单规律的能力,增加自主学习的意识,感受学习成功的乐趣。

5.结合情景图,在学习中受到热爱自然、热爱科学、保护环境等方面的教育,在情感、态度方面健康发展。

(二)教材说明

乘法的含义

乘法的初步认识

乘法算式中各部分名称

表内乘法

乘法算式的读法和写法

1~5的乘法口诀

应用口诀

用口诀求乘积

加、乘减计算

编乘法口诀

1.乘法口诀编排上与传统相比:

(1)1~6的乘法口诀,7~9的乘法口诀→1~9的乘法口诀整体编排。

(2)口诀由1句、2句……9句→9句、8句……1句。

(3)书写时不考虑因数位置,无“乘”与“乘以”之分。

(4)利于建立完整的知识结构,在探索新知中迁移旧知。

(5)节省教学时间,提高教学效率。

2.本单元教材编排特点:

(1)利用情景图为学生编乘法口诀提供素材。

(P8例1图表P13例1图表P21例1图表P25例1图表P37例1图P42例1图表)

(2)编乘法口诀和用乘法口诀求积穿插编排。

(P9例2开始,每学完几的乘法口诀,就紧接着用口诀求出两个乘法算式的积)

(3)将乘法口诀的学习与解决实际问题有机联系,让学生体验数学学习的价值。

无论是乘法意义的教学,还是乘法口诀的教学,都以“解决实际问题”作为学生探究新知的动机。

如第2页例1,第18页例3,第24页第5题等。

把“解决问题”既看作是学习的出发点,又作为学习的归宿。

(三)教学提示

1.重视“乘法初步认识”的教学,为乘法口诀的教学奠定基础。

(1)体会相同的数相加用乘法算简便。

(2)知道乘法算式的读写方法。

4×6=24读作:

四乘六等于二十四口诀:

四六二十四。

2.充分发挥教材插图的作用,在操作、观察活动中感受规律,发现规律。

3.教给学生迁移方法,培养学生主动获取知识的能力。

4.注意培养学生初步的应用意识和解决问题的能力。

(四)各节教材内容分析和教学建议

1.乘法的初步认识(3课时)

单元主题图:

提供看、数、说的素材,激发新的学习需求和学习兴趣

例1:

提供列出同数连加算式的素材,初步体会由几个几相加还可以用别的算法来计算。

告诉学生怎样由几个几连加写出乘法算式,由加法的结果得出乘法的结果。

4个8相加→4×8,8个4相加→8×4

读作4乘8或8乘4,4和8都叫因数或乘数。

例2:

在例1基础上,体现一个同数连加算式直接写出两个乘法算式,教学重点仍在通过同数连加来理解乘法意义,进一步熟悉乘法算式。

课堂活动的第1题检验学生是否会读乘法算式;第2题自摆自说,图式结合理解乘法意义,注意一个算式摆出两个图;第3题我摆你说(你摆我说)理解乘法意义,注意看图说出两个算式。

练习一第1题借助实物图列加法算式,再写乘法算式;第2题脱离图借助连加写乘法式子;第3题根据对乘法算式的理解写乘法算式;第4、5题是脱离加法直接写乘法算式;第6题是一道开放题,注意添几个几与算式对应;第7题直观理解有一个因数是0的乘法算式的含义;第8题通过不同形式,沟通加法和乘法的关系;第9题选取单元主题图中的部分情境,让学生利用对乘法的理解来解决问题。

介绍“×”的产生(P53)

2.1,2的乘法口诀(3课时)

例1编2的乘法口诀,图、表,由加法→乘法→口诀为一体。

编2的口诀以扶为主。

例2用口诀,根据口诀求积,一句口诀可以求出两个乘法算式的积。

第一次用口诀求积。

例3教学1的乘法口诀(与过去不同)边摆边数(1个1,2个1……)“1乘几,积就是几”。

所有乘法口诀要突出编、用、记(引导学生用各种方法记)。

课堂活动旨在引导一种活动方式或方向,教学了例1、例3后都可以用这两个课堂活动。

练习二的第1、2题巩固2的乘法口诀,帮助学生熟记乘法口诀。

第3题用1、2的乘法口诀求积;第4题除巩固2的乘法口诀外,还让学生初步感受到2乘几得到的积都是双数;第6题对比练习,让学生对加法和乘法的定义及其计算方法加以区别;第7题综合练习,要列出乘法算式又要根据口诀求出积;思考题可以达到巩固2的口诀的目的。

3.3的乘法口诀(4课时)

例1编3的乘法口诀,已经历了编1,2的乘法口诀,省去了由加法算式过渡到乘法算式。

编口诀突出师生共同编,明确提出怎样记口诀。

例2用3的乘法口诀求积(方法同前),有意识安排了一道前一个因数比后一个因数大的式题。

例3乘加、乘减,不是学习混合运算,而是借助直观巩固乘法口诀、解决问题。

它仍然是一种口算题。

第14页课堂活动第1题用小棒摆三角形、说算式、说口诀,巩固1,2,3的乘法口诀。

第2~3题巩固3的乘法口诀(题型已见过)。

第15页练习三第6题第一次出现根据一句口诀写两个乘法算式;第8题数表不仅可以直观地看出4个3是12,2个6是12(即3×4=12,6×2=12),还可以看出12可以分成2个6、4个3,为学生学习表内除法作了一定的孕伏;第11题解决问题。

思考题除培养学生观察、分析力外,也可以巩固3的乘法口诀。

第18页课堂活动让学生通过操作感受乘加、乘减的计算方法。

练习四第1题借助直观巩固乘加、乘减。

第2题是通过计算、对比,强化对乘法口诀的记忆。

第3、4题仿例题,第3题可以看成2个或4个一组。

4.4的乘法口诀(2课时)

例1编4的乘法口诀(与3的乘法口诀编排相同)。

教师指导学生编1,2的乘法口诀——我们一起来编3的乘法口诀——我能编出4的乘法口诀。

例2用4的乘法口诀求积。

课堂活动第1题通过操作巩固乘法意义和4的乘法口诀;第2题游戏1“对口令”,可以说算式拿卡片,也可以出卡片说算式;游戏2不仅复习4的乘法口诀,还对1~3的乘法口诀进行了复习,不仅可以课内做,还可以课外做。

练习五第1题既让学生巩固4的乘法口诀,也让学生初步感知一个因数不变,另一个因数变大(小),积就变大(小)这一规律;第2题改变了前面主要补充口诀中的积的练习形式;第3题形式有趣实质巩固2~4的乘法口诀;第5题是借助学生熟悉的实物——写字台,解决求4张写台抽屉、门及腿的问题,其目的巩固4的乘法口诀;第6题除了巩固3和4乘法口诀外,还让学生感受交换因数位置的两个乘法算式可用一句口诀计算以及孕伏了两个数的公倍数;第7题意图同第17页练习三第11题。

思考题是利用数形结合,一方面巩固对长方形的初步认识,同时巩固用4的乘法口诀求积。

5.5的乘法口诀(2课时)

例1编口诀,情景图下的表格中“数量”不再从“1”开始,而是从“5”开始,不再提示“相邻两句口诀之间有什么联系?

或“怎样记住这些口诀?

”等要求。

例2用口诀,有意识安排4道表面看与5的口诀无关的练习。

课堂活动第2题既巩固1~5的乘法口诀,又找到5乘1~9的积的规律有助于熟练记忆5的乘法口诀并口算有关5的乘法。

练习六第1~4题的形式在前面出现过。

第5题在○里填上“+”、“-”、“×”,检测学生对20以内的加、减法及1~5的乘法口诀的熟练程度;第6题题材好,可以培养学生的观察分析能力,还巩固5的乘法口诀;第7题信息丰富,开放度大,可以提出多个乘法解决的问题。

6.整理与复习(2课时)

整理与复习第1题,用1~5的乘法算式卡片合作排列乘法表,完善1~5的乘法口诀表,读1~5的乘法口诀,横背、竖背1~5的乘法口诀,特别提示:

通过各种办法让学生把1~5的乘法口诀背得滚瓜烂熟,才利于后面的学习;第2题对乘法意义及用1~5的乘法口诀求积进行复习。

练习七1~3题以口算为主,有乘法口算,有乘加、乘减的口算,还有100以内数加、减法的口算;4~6题可以视为对1~5乘法口诀的运用,特别是第6题是典型的解决问题;第7题是逆向思维题,让学生通过填算式并思考算式中因数与积的关系,初步感受交换因数的位置积不变,以及两个不同的因数相乘,可能得到相同的积。

三、表内乘法

(二)

(一)教学目标

1.经历编写6~9的乘法口诀的过程,熟记6~9的乘法口诀并能熟练地口算相应的乘法。

2.在编乘法口诀、应用口诀的过程中,感受数学与生活的联系,初步获得解决简单问题的一些基本策略。

3.在编制和整理乘法口诀的过程中,培养简单推理以及发现规律的能力,进一步感受与同学合作交流的价值,增强学好数学的自信心。

(二)教材说明

本单元学习基础是1~5的乘法口诀,编排特点:

一是基于学生已有编乘法口诀的经验,且6~9的乘法口诀的句数相对减少,故将6和7,8和9的乘法口诀同时编排,二是将解决简单的实际问题放在重要位置。

(三)教学提示

本单元教学把握两点:

一是充分发挥学生对编写乘法口诀的基本方法积累的一些经验来学习6~9的乘法口诀;二是充分用好每个练习中安排的解决问题的素材,培养学生初步的应用意识和解决问题的能力。

(四)各节教材内容分析和教学建议

1.6、7的乘法口诀(2课时)

例1是编6和7的乘法口诀,教材的情景图由为学生提供编制1~5的乘法口诀所需乘法算式的具体情景(如3个孩子为一组跳绳,每辆车有4个轮子……)变为引出要解决的主要问题。

有意识地安排了:

“1本台历6元”作过渡,从6的乘法口诀起,仍然编出前两句引导学生编后两句。

7的乘法口诀编写与教学都同6的乘法口诀。

例2是应用6、7的乘法口诀计算。

练习九以多种形式来巩固6、7的乘法口诀。

第1、5题让学生进一步体会交换因数位置积不变;第4题第1~2行的6个小题以及第第9题第一次出现填乘法算式中的因数,既巩固所学的乘法,又为学习除法做些准备;第4题最后一行两个题的安排有助于学生理解乘法意义,还有助于学生进一步知道相邻两句口诀之间的联系,以帮助学生更好地记忆乘法口诀。

第8、10题都是解决实际问题的,第8题让学生在解决问题感悟加法和乘法的不同含义,第10题既巩固6、7的乘法口诀,又让学生感受到两个因数较大,积就较大。

2.8、9的乘法口诀(2课时)

例1、例2编口诀,用口诀在编排与教学上与6、7的乘法口诀相同。

课堂活动第1题手指游戏,要让每个学生在课中课后去参与游戏记忆9的乘法口诀。

课堂活动第2题可以从不同视角找出规律,通过找规律达到理解并记忆9的乘法口诀。

练习十第1~6、8题以巩固8、9的乘法口诀的口算为主,也包括了过去学习的加减口算,第8题可让学生初步感受一个因数不变时,另一个因数变化,积也会发生变化;第7题既可巩固8、9的乘法口诀,又能培养学生仔细看图,还可感受到物品价钱相同时,知道物品件数,就能算出总价钱。

第9题设计学生在游园活动提出并解决数学问题,增强应用数学的意识;思考题是逆向命题,让学生思考分别用哪两数相乘能得到相同的积。

3.整理与复习(2课时)

第47~48页让学生经历填写口诀表、观察并找规律、议一议等活动过程,达到熟记乘法口诀的要求(《课标》明确提出)。

练习十一第1题复习乘法意义;第2题对第48页乘法口诀表的补充,给学生的合作交流、发现规律提供了空间,为学生较熟练地记忆、应用乘法口诀提供了资源;第3~6题重点复习口算;第7~9、11、12题都是解决简单问题,每题的侧重点有所不同,第7题巩固乘法意义及乘加或乘减,第8题感知单价、数量与总价的关系,第9题对隐含条件的灵活处理及根据信息提出问题,第11题对比练习,进一步理解乘法和加法的意义。

五、表内除法

(一)教学目标

1.在“分一分”的活动中,经历不同分法的过程,理解“平均分”的意义。

2.能结合具体情境,体会除法的意义,并能说出除法算式各部分的名称。

3.经历探索用乘法口诀求商的过程,能根据具体的除法算式正确选择乘法口诀求商,能熟练地口算表内除法。

4.在摆学具和解决问题的活动中理解倍的含义,能解决一些有关倍的简单实际问题。

5.会运用所学习的乘除法知识解决生活中的一些简单实际问题,培养数学应用意识和解决问题的能力。

6.了解除法与实际的联系,体会表内除法的应用价值。

(二)教材说明

与传统的表内除法比,改变如下:

(1)不再给出“第一种分法”与“第二种分法”。

(2)把学生经历“分一分”的过程落到了实处。

第72页的例3,让学生把自己分的过程说一说,第73页“课堂活动”中的第3题“游戏”。

(3)“用乘法口诀求商”由过去的分段编排改为现在的集中编排。

(4)“学生的数学学习内容应当是现实的、有意义的、富有挑战性的,有利于学生主动地进行观察、实验、猜测、验证、推理与交流等数学活动”得到了较好体现。

如第82页的分苹果、第87页的游泳比赛、喝牛第88页的小朋友就餐以及“解决问题”中的内容。

(5)结合除法内容,安排倍的认识。

(6)强化表内乘、除法知识的应用。

(7)配合表内除法安排数学实践活动和数学文化。

(三)教学提示

1.将“做数学”的理念落实到实践操作活动中。

(1)布鲁纳:

儿童认知发展程序动作—表象—符号。

(2)贝利克:

学生数学学习为经验、语言、图象、符号4环节。

(3)13个例题中有10个要求进行操作。

2.让学生在现实的情境中建构数学知识。

(1)小学生学习数学首先是他们生活经验的系统化。

(2)学习数学是学生自己的活动过程(摆学具、作记录、搞游戏、圈一圈、分一分、填一填)(P73第3题)。

(3)把数学学习过程变为一个思考和再创造的过程(P75第6题)。

3.重视表内除法这一基本口算能力的培养(熟练口算)。

切实掌握用口诀求商的方法,表内除法口算和表内乘法口算训练结合,把解决问题与口算训练有机结合起来,《标准》要求学生期末每分钟能正确地口算8~10道表内乘法口算即可。

4.加强解决问题的教学。

本套教材第一次以独立章节出现运用新学数学知识解决生活中的实际问题。

重视学生对数量关系的理解,重视学生生活经验在解决问题中的作用,规范解决问题的书写格式。

(四)各节教材内容分析和教学建议

1.分一分(2课时)。

(1)设置学生熟悉的情境,激发学生的学习兴趣(P70主题图及各例题图)。

(2)不提两种分法、重视操作过程,3个例题层次分明重点突出

例1平均分例2按每份数平均分例3按份数平均分(P71例1,例2,72例3)。

课堂活动第1题经历多种分法来巩固“平均分”;第2题在圈的过程中体会平均分的意义。

第3题让学生在生动有趣的数学游戏活动中进一步理解平均分。

练习十四的6个题都要求学生动手分一分(用学具代替进行分)。

第1题不是要学生抽象地说分法,而是让学生在分的过程中边分边说。

第4题同一素材,既按份数分又按每份数分。

第5~6题渗透了有余数的除法,让学生体会到在实际分东西时,并不是每次都能把总数刚好分完。

2.除法的初步认识(3课时)。

(1)在操作活动中建立除法的概念、理解除法的意义

例1、例2先操作,再联系操作写除法算式,重点认识÷并读除法算式。

例3、例4根据除法意义结合问题情景写除法算式,通过操作学具得到商,最后认识除法算式中各部分的名称。

(2)课堂活动让学生在摆、圈的活动中理解除法意义,难度逐渐加深。

第3题可以有两种圈法。

(3)练习十五均围绕平均分和除法的意义,开放性挑战性逐渐加强。

第1、2题属基本题;第3题要求先摆再填空,更要重视摆的过程;第4题看图可明确被除数(要分的总数)和除数(份数或每份数),但只能通过操作确定商,第(3)题是一个条件开放的问题;第5题是比较复杂的分一分,学生写的算式可能不只一种;第六题一图写1个乘法算式2个除法算式。

思考题培养学生“猜想——验证”的思维方法。

(4)介绍数学文化(P114图)。

3.用乘法口诀求商(5课时)

(1)内容安排:

集中编排、利用乘法口诀求积随机编排(P83例2)。

(2)沟通乘除法之间的联系,初步感知用乘法口诀求商的原理(P82例1)。

(3)注重指导用乘法口诀求商的方法(每个例题旁都配有“想……”)。

(4)加强训练,提高学生口算能力是重点,必须达到熟练程度。

第83页的课堂活动主要感受乘除法之间、乘除法算式与相应的乘法口诀之间的联系,以此巩固相应口诀求商的方法。

第88页的课堂活动除复习除法的意义外,重点用一句乘法口诀算两道除法。

练习十六主要是训练用乘法口诀求商的方法和口算能力,一般用到6以内的乘法口诀。

基本题比较多,指导的重点放在列出除法算式和用乘法口诀求商上。

练习十七一方面继续巩固用乘法口诀求商的方法,同时加强表内除法在生活中的应用,指导的重点同样放在列出除法算式和用乘法口诀求商上。

4.倍的认识(4课时)。

例1通过摆小棒联系一个数里有几个几认识倍,例2通过求一个数是另一个数的几倍来继续认识倍,例3对倍的应用,既解决求一个数是另一个数的几倍,又要求一个数的几倍是多少。

课堂活动强调通过操作来强化对倍的认识。

第1题圈、填、