考点9中国特色社会主义建设的道路.docx

《考点9中国特色社会主义建设的道路.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《考点9中国特色社会主义建设的道路.docx(9页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

考点9中国特色社会主义建设的道路

考点9-中国特色社会主义建设的道路

温馨提示:

此题库为Word版,请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观

看比例,关闭Word文档返回原板块。

考点9中国特色社会主义建设的道路

一、选择题

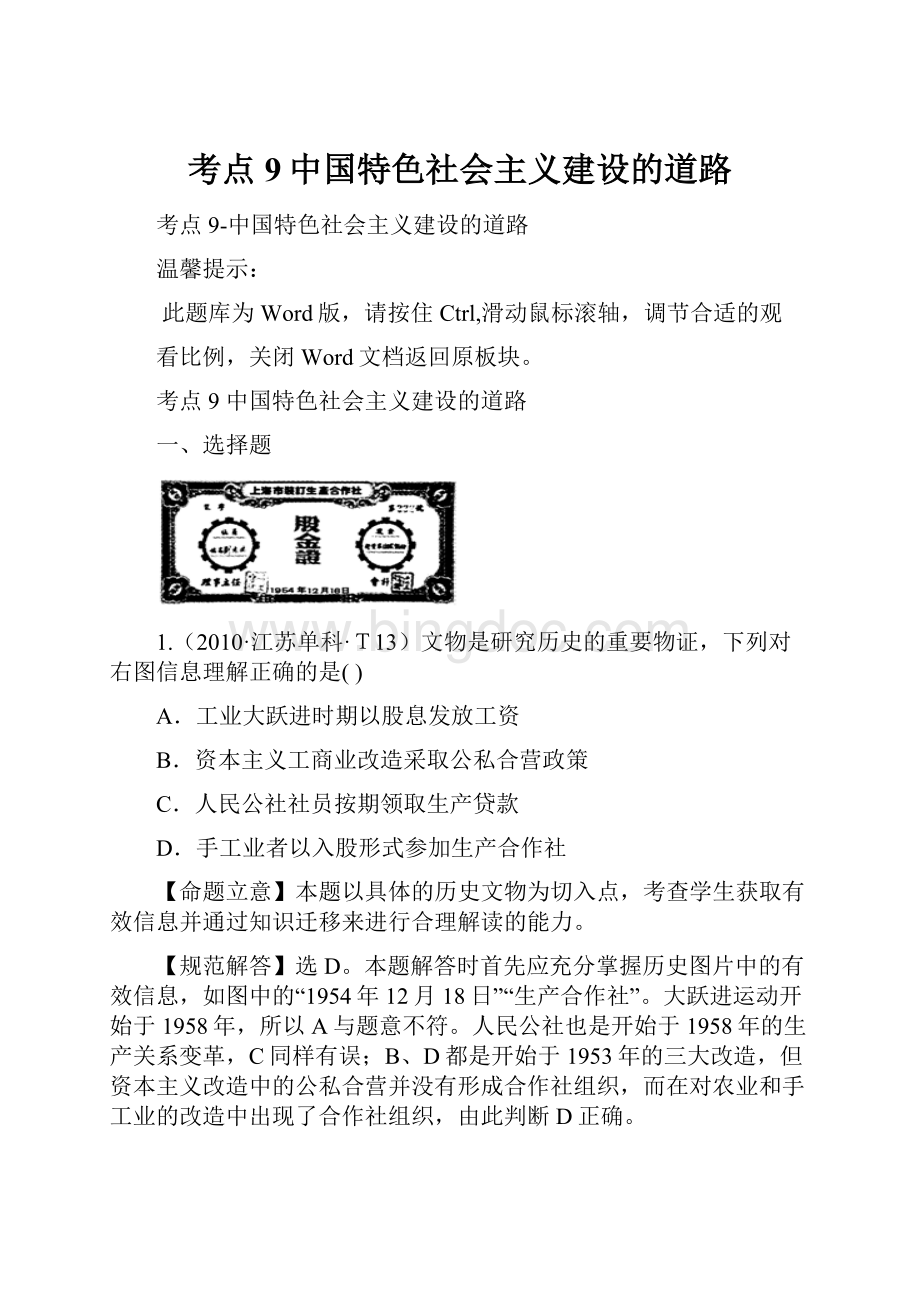

1.(2010·江苏单科·T13)文物是研究历史的重要物证,下列对右图信息理解正确的是()

A.工业大跃进时期以股息发放工资

B.资本主义工商业改造采取公私合营政策

C.人民公社社员按期领取生产贷款

D.手工业者以入股形式参加生产合作社

【命题立意】本题以具体的历史文物为切入点,考查学生获取有效信息并通过知识迁移来进行合理解读的能力。

【规范解答】选D。

本题解答时首先应充分掌握历史图片中的有效信息,如图中的“1954年12月18日”“生产合作社”。

大跃进运动开始于1958年,所以A与题意不符。

人民公社也是开始于1958年的生产关系变革,C同样有误;B、D都是开始于1953年的三大改造,但资本主义改造中的公私合营并没有形成合作社组织,而在对农业和手工业的改造中出现了合作社组织,由此判断D正确。

2.(2010·山东文综·T14)下列曲线图反映了我国1953-1958、1959-1964、1970-1975、1979-1984年四个时期国内生产总值(GDP)增长率的变化。

其中与1959-1964年相对应的是()

(国内生产总值)所消耗掉的能源。

不难看出应选D。

A、B不是直接原因,C与题干无关。

【类题拓展】单位GDP能耗

单位GDP能耗,又叫万元GDP能耗。

每产生万元GDP(国内生产总值)所消耗掉的能源,是反映能源消费水平和节能降耗状况的主要指标,一次能源供应总量与国内生产总值(GDP)的比率,是一个能源利用效率指标。

该指标说明一个国家经济活动中对能源的利用程度,反映经济结构和能源利用效率的变化。

6.(2010·海南单科·T22)与1952年相比,1957年我国生产资料的生产增长210%,消费资料的生产增长83%,重工业生产在工业总产值中的比重由35.5%提高到45%。

这说明第一个五年计划期间()

A.工业结构得到了改善B.国家基本实现工业化

C.工农业生产比例协调D.工业总产值超过农业

【命题立意】本题以我国“一五”计划期间的一组数字材料为切入点考查学生分析材料、获取信息的能力。

【规范解答】选A。

新中国成立初我国工业尤其是重工业基础十分薄弱,材料中显示“一五”期间生产资料的生产有了大幅度提高,重工业生产在工业总产值中的比重也有了很大提高,因此,工业结构得到了改善,A符合题意;B、C的说法不符合史实,排除;D在材料中也没有体现,排除。

故本题正确选项为A。

【类题拓展】“一五”计划的特点

(1)“一五”计划确定工业化为经济建设的主要任务,并且优先发展重工业。

(2)发展生产力和变革生产关系相统一,社会主义革命和社会主义建设同时并举。

(3)从中国国情出发,实事求是、统筹兼顾。

(4)“一五”计划将工业化建设的重点放在东北地区。

这是由于东北地区具有相对优越的工业基础,且工业资源丰富,又是重要的农产品基地、靠近苏联易于接受援助,具有独特的优势。

7.(2010·安徽文综·T17)邓小平曾将一张飞乐音响公司股票作为礼物赠送美国纽约证券交易所董事长范尔霖。

依据图5中的信息判断,当时的中国()

图5

①已经出现了股份制企业

②开始建立股票交易市场

③初步形成市场经济体制

④城市经济体制改革已全面展开

A.①③B.①④C.②③D.②④

【命题立意】本题以图片股票为切入点,主要考查学生从材料中提取有效信息及知识的运用、判断分析能力。

【规范解答】选B。

图片中时间1984年,此时我国城市体制改革正式启动,出现了股份制企业,①④正确;②建立股票交易市场是在20世纪90年代初,排除②;③初步形成市场经济体制是在中共十四大之后,排除③。

二、非选择题

8.(2010·海南单科·T27)(10分)根据材料并结合所学知识回答问题。

材料一1964年6~8月,毛泽东提出建设西部后方的主张:

要搞三线工业基地的建设。

要准备帝国主义可能发动侵略战争。

现在工厂都集中在大城市和沿海地区,不利于备战。

8月19日,国务院副总理李富春等人向中共中央提出报告,建议一切新的建设项目,不在第一线建设;要把能搬的一线重要企业、科研机构、学校一部分迁移到三线、二线;今后一切新建项目都应贯彻执行分散、靠山、隐蔽的方针。

——摘编自《六十年代三线建设决策文献选载》,《党的文献》1995年第3期

(注:

一线指东部沿海和边疆地区;三线指云、贵、川、陕、甘、宁、青省区及晋、豫、湘、鄂等靠近内地的地区;二线指一、三线之间的中间地带。

)

材料二到20世纪70年代末,三线地区的工业总产值由258亿元增加到1270亿元。

建成了西昌卫星发射基地、陕西航空等一批现代化生产和科研基地,成昆、湘黔等重要铁路,湖北第二汽车制造厂、德阳重型机器厂等工业基地以及攀枝花、十堰等新兴工业城市。

——摘编自魏后凯《中西部工业发展战略》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明三线建设的背景。

(7分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出三线建设的意义。

(3分)

【命题立意】本题以我国20世纪60年代的“三线建设”为主题材料,考查新中国成立后我国进行三线建设的原因、成就。

考查学生阅读材料、分析问题的能力。

【规范解答】第

(1)题主要从20世纪60年代我国所面临的国际(美国的遏制、苏联的压力)、国内(工业与科研力量比较集中,不利于国防建设)形势回答即可;第

(2)题从工业布局的改变,对中西部地区的经济发展及开发等方面回答。

【参考答案】

(1)美国对华采取遏制政策,越南战争逐步升级;中苏关系破裂,苏联在中国北方边境增设重兵;国防安全面临威胁;工业与科研力量比较集中,不利于备战。

(7分)

(2)改变了工业布局;促进了中西部的发展;有利于西部开发。

(3分)

9.(2010·福建文综·T38)(37分)人均国内生产总值(人均GDP)是衡量一国(或地区)经济增

长水平的基本指标。

阅读下列材料,回答问题。

材料一中国与西欧人均GDP水平基本变化趋势比较(公元400-1998年)

材料二19世纪下半叶,中国近代工业化开始缓慢起步。

……1912年至1920年中国工业年平均增长率为13.4%,1923年至1936年为8.7%。

——摘编自刘佛丁《中国近代经济发展史》

材料三1921-1937年主要资本主义国家工业生产年均增长速度(%)

年份

日

英

美

法

德

1921-1929

3.0

1.7

4.3

9.4

7.1

1930-1937

9.9

2.7

0.7

-3.9

-0.3

——摘自任文侠等《日本工业现代化概观》

材料四中国在1887年时为纯粹的农业生产国,工业生产只占很小的比例……到了1920年,工业产值增加到54.27亿元,所占比例也由原来的9.1%提升为23.8%……需要指出的是……近代机器工业产值占工业产值尚不到20%,并且农业仍占主导地位,中国仍然为一个农业国。

——摘自杨德才《中国经济史新论》

(1)根据材料一,比较并指出A、B、C三个时段中国与西欧人均GDP水平的走势。

(8分)

(2)分析影响B段中国与西欧人均GDP走势变化的主要原因(不考虑人口因素)。

(12分)

(3)据材料二、三,指出民国成立至抗战爆发前中国工业发展的特点。

据统计该时期中国人口总数相对稳定,但工业的发展未能改变中国人均GDP下滑的走势,结合材料四及所学知识解释这一历史现象的原因。

(12分)

(4)据材料一并结合所学知识,总结20世纪80年代以来中国与西欧人均GDP强劲上扬的共同经验。

(5分)

【命题立意】本题跨越中外古代、近代和现代历史,以中国和西欧不同历史时期的GDP发展水平为比较对象,主要考查以中国和西欧为代表的世界经济发展变化的历史概貌、演变原因及其特点经验。

本题作为学科知识和能力综合考查的载体,试题背景材料出自中英历史文献和呈现文字图表多种形式,既有古今中外历史时空的知识跨度,也有多项学科能力考查的层次梯度,是一道富有新课程高考特色的综合试题。

【规范解答】解答此类学科综合大题,需先把握本大题的主题,以明确解题方向。

为明确本题的主题,先通过阅读试题前面的一小段引言获取“人均GDP”的主题提示,再结合通读四段材料的正文和出处,确定诸如“中国和西欧古今经济增长对比”的主题。

确定了本题的主题后,再根据四个设问逐次回答问题。

第

(1)题,根据材料一的图示,找出中国和西欧两条经济增长线并观察比较其在A、B、C三个历史阶段的运动轨迹,再根据这些运动轨迹的上升、下降或持平状况,其走势分别以A、B、C三个时段予以概述。

第

(2)题,首先明确图示B段大体与鸦片战争前的中国明清时期对应,西欧则处于资本主义萌发的中世纪晚期和资本主义迅速发展的近代前期。

基于上述历史时期的中外社会经济、政治和科教文化发展概况和阶段特征,即可分析得出中国与西欧经济增长不同走势的多重社会原因。

第(3)题,首先明确中国经济考查期为1921-1937年,提取材料二、三的文字和表格信息并概括出中国经济迅速增长的特点,再结合材料四中国经济结构特点以及所学该时期的中国政治、经济状况分析其历史原因。

第(4)题,主要结合所学中国改革开放和西欧一体化加强的相关史实,从探索发展模式、加强区域合作、利用全球化有利时机等方面加以总结。

【参考答案】

(1)A段:

中西大致保持一致,走势相对平稳,中国略高于西欧。

B段:

中国稳定不前,西欧超过中国并持续上升。

C段:

中国总体下降,西欧加速上升。

(2)中国:

自然经济为主;君主专制统治强化;重农抑商、闭关锁国政策;思想文化专制。

西欧:

商品经济发展,工业革命与科技进步;资本主义制度逐步确立;海外贸易、殖民扩展与掠夺;民主思想发展。

(3)特点:

中国工业得到较大发展;增长速度超过主要资本主义国家。

原因:

近代中国工业产值基数低,在工农业总产值中所占比重小;落后的社会制度;动荡的社会环境;资本主义列强的掠夺与压制。

(4)走适合本国国情的发展道路;加强区域合作,顺应全球化潮流;重视科技创新、理论创新;重视教育,提高国民素质等。

关闭Word文档返回原板块。