八年级上古文总结练习版.docx

《八年级上古文总结练习版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八年级上古文总结练习版.docx(33页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

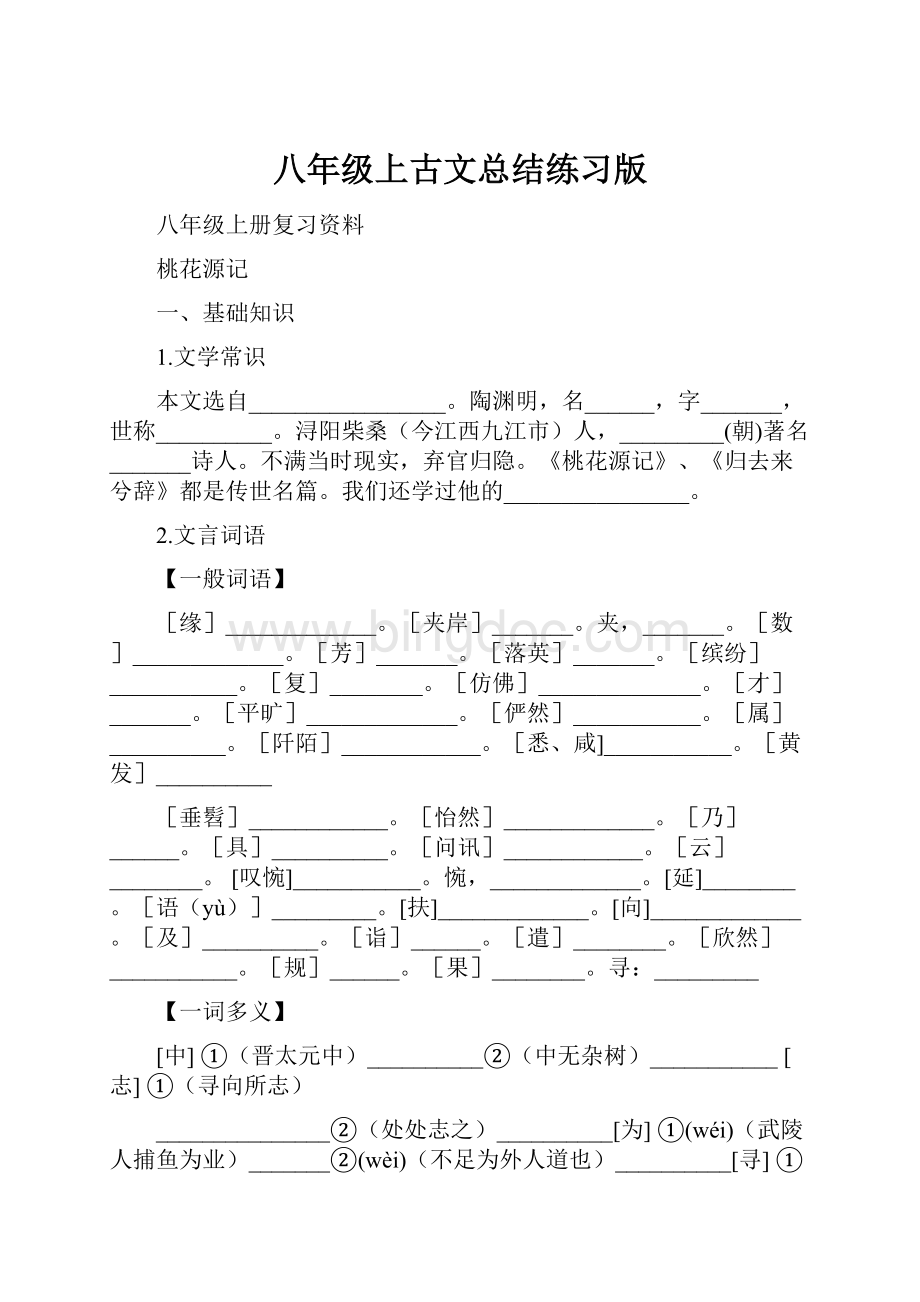

八年级上古文总结练习版

八年级上册复习资料

桃花源记

一、基础知识

1.文学常识

本文选自_________________。

陶渊明,名______,字_______,世称__________。

浔阳柴桑(今江西九江市)人,_________(朝)著名_______诗人。

不满当时现实,弃官归隐。

《桃花源记》、《归去来兮辞》都是传世名篇。

我们还学过他的________________。

2.文言词语

【一般词语】

[缘]_____________。

[夹岸]_______。

夹,_______。

[数]_____________。

[芳]_______。

[落英]_______。

[缤纷]___________。

[复]________。

[仿佛]______________。

[才]_______。

[平旷]_____________。

[俨然]___________。

[属]__________。

[阡陌]____________。

[悉、咸]___________。

[黄发]__________

[垂髫]____________。

[怡然]_____________。

[乃]______。

[具]__________。

[问讯]____________。

[云]________。

[叹惋]___________。

惋,_____________。

[延]________。

[语(yù)]_________。

[扶]_____________。

[向]_____________。

[及]__________。

[诣]______。

[遣]________。

[欣然]___________。

[规]______。

[果]________。

寻:

_________

【一词多义】

[中]①(晋太元中)__________②(中无杂树)___________[志]①(寻向所志)

_______________②(处处志之)__________[为]①(wéi)(武陵人捕鱼为业)_______②(wèi)(不足为外人道也)__________[寻]①(寻向所志)__________②(寻病终)_____________[闻]①(村中闻有此人)_____________②(具言所闻)_______________[舍]①(shě)(便舍船)_____________②(shè)(屋舍俨然)____________[作]①(其中往来种作)__________②做。

___________________-

【古今异义】

[鲜美]古:

_____________。

今:

_______________。

[开朗]古:

____________。

今:

________________。

[交通]古:

_____________。

今:

________________________。

[妻子]古:

______________。

今:

______________。

[绝境]古:

___________________。

今:

_____________。

[无论]古:

_____________,今:

_____________________________[如此]古:

__________。

今:

_________。

[不足]古:

________。

今:

_______________。

【特殊词】

[穷]_______________。

[尽]_____________________

【通假字】

[要]_________________________【成语】

___________________:

形容由狭窄幽暗变得开阔明亮的样子。

也比喻对某个道理长期思索不解而后突然明白。

豁然,开阔敞亮的样子。

_______________:

比喻无人探问价格或情况。

津,渡口。

_____________:

形容高兴而满足的样子。

______________:

借指一种空想的脱离现实斗争的美好世界。

二、理解探究

(一)用原文语句回答:

1.描写桃花林美丽景色的语句是:

____________,____________。

2.描写桃花源社会环境安定平和的语句是:

____________,____________。

3.描写桃花源人热情好客的语句是:

____________,____________;____________,____________;____________,____________。

4.表现桃花源中自然环境美好的句子:

____________,____________,____________。

____________,____________。

5.表现人民生活恬适的句子:

____________;____________。

6.表明渔人总体感受的句子:

____________。

7.表明桃花源中人来桃花源原因的句子:

____________。

8.表明渔人背信弃义的句子:

____________,____________。

(二)用自己的话概括回答:

1.第一段描写桃花林又什么作用?

___________________________________________________________________。

2.“忽逢桃花林”中的“忽”字表现了渔人怎样的心情?

___________________________________________________________________

3.“欲穷其林”中的“穷”字表现了渔人怎样的心理?

___________________________________________________________________。

4.“豁然开朗”照应前文什么内容?

_______________________________________

5.为什么村人“见渔人,乃大惊”?

___________________________________________________________________

6.“先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境”表明先世生活年代的社会环境是怎样的?

___________________________________________________________________。

7.桃花源的自然环境、社会环境以及人民的生活状况、精神状态怎样?

自然环境:

_______________②社会环境:

_____________;③生活状况:

__________;④精神状态:

______________。

8.“此人一一为具言所闻”,从文中可推断渔人向桃花源中人说了什么?

___________________________________________________________________。

9.桃花源中人为什么叹惋?

作者为什么不一一写出渔人的话?

___________________________________________________________________。

___________________________________________________________________

10.桃花源中人“不复出焉”的原因是什么?

___________________________________________________________________。

11.为什么村人说“不足为外人道也”?

___________________________________________________________________

12.作者为什么要写“寻向所志,不复得路”?

___________________________________________________________________

13.作者为什么要写刘子骥寻访桃花源“未果”?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________。

14.作者笔下的桃花源具有怎样的特点?

(作者追求的是怎样的生活?

)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15.作者为什么要虚构一个与现实对立的美好世界?

___________________________________________________________________。

16.写出文章的整体思路。

(渔人)_______________________________________________________

三、迁移拓展

1.与“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”意境相似的成语是什么?

__________________________________________________________________

2.你怎样看待陶渊明笔下的理想社会?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.渔人是个怎样的人?

写渔人有怎样的作用?

渔人:

___________________________________________________________________。

写渔人的作用:

____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

4..由“初极狭,才通人。

复行数十步,豁然开朗”你能从中联想到哪些人生道理或启示?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

6.第二段作者是从哪些方面入手描写的?

请你以“桃花源美在……”领起,写两点赏析性文字。

例:

桃花源美在自然环境的优美,桃花源美在社会生活宁静

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________。

7.你是如何看待桃花源人避难于桃花源,不复出焉的行为的?

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

8.每个人心中都有自己的理想王国,你的理想王国是怎样的?

用生动的语言描述来

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

& 爱莲说

1 基础知识

1.文学常识

本文选自_____________。

作者______,字___________朝_____家。

元公是周敦颐的谥号。

2 文言词语

【蕃(fán)】______。

【独】_______。

【盛】_______。

【予】____。

【染】______。

【濯】______。

【清涟】_________。

【妖】_______________。

【植】_____。

【亵(xiè)玩】________。

亵,___________。

【谓】________。

【隐逸】________。

【君子】___________。

【鲜】________。

【宜】__________。

【众】____________。

词类活用

【蔓】生枝蔓。

【枝】张枝节。

【亭亭】耸立的样子。

阅读探究

1.在第一段中,作者从哪几个方面写莲的可爱形象,赋予莲以美好的品质?

意在表达作者怎样的情操?

________________________________________________________________________

___________________________________________________

2.“陶后鲜有闻”中的“陶”指谁?

文中的“鲜”与哪个词语构成反义词?

指。

文中与“鲜”构成反义词的是:

。

3.从作者对莲的赞美来看,这种君子应具备怎样的品格?

________________________________________________________________________

4.“予独爱莲”中的“独”表现了作者什么态度?

___________________________________________________________________

5.“可远观而不可亵玩焉”表现了莲花什么特点?

___________________________________________________________________

6.作者把莲和牡丹对举,其用意是什么?

__________________________________________________________________ 。

7.作者不愿隐逸,也不贪图富贵,他追求什么?

________________________________________________________________

8.作者以莲自况,表现了他洁身自好的生活态度,委婉地批判了

_______________________的世风。

9.文中的莲花的象征意义是什么?

________________________________________________________________

10.作者写莲表白自己的生活态度,写菊表白自己的生活态度,写牡丹表白自己的生活态度。

11.“莲之爱,同予者何人”表达了作者怎样的思想感情?

________________________________________________________________。

14.怎样理解作者在文尾的慨叹?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

15.用原文语句回答。

1)莲象征什么?

_______________________________________(用自己的话回答)

2)文中比喻君子既不与世俗同流合污、随俗浮沉,又庄重、质朴,不孤高自许、哗众取宠(或表现莲的高洁,概括不慕名利、洁身自好的高贵品德和坚贞操守)的名句是:

。

3)高度概括莲高贵品质的句子(点明中心的主旨句)是:

4)比喻君子通达事理,行为方正,(或特立独行,正直不苟,豁达大度)因而美名远扬的句子是:

5)比喻君子志洁行廉,又有庄重的仪态,令人敬重而不敢轻侮的句子是:

6)“世人甚爱牡丹”,这是因为牡丹是:

;“予独爱莲”的根本原因是:

。

16.请在文中找出一句骈句。

___________________________________________________________

17.衬托分正衬和反衬两种。

本文用菊花和牡丹来衬托莲,其中菊花属于,牡丹属于。

迁移拓展

1.细细考虑,“菊之爱”可以有两重含义:

①做一个避世的隐士;②像陶渊明那样保持独立的人格。

你赞成哪一种说法?

谈谈看法。

(自圆其说既可。

)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2.鲁迅有诗:

“扫除腻粉呈风骨,褪却红衣学淡妆。

好问濂溪称净植,英随残叶坠寒塘。

”这首诗称颂的是哪一种花?

_____________________________________

3.喜欢哪一种花是人的志趣的表现。

你喜爱哪一种花?

说明喜爱的原因(包含骈句)。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4.孟子认为:

“近朱者赤,近墨者黑”,这与周敦颐的“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”的看法相反,你同意哪种观点,谈谈你的看法。

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

陋室铭

一、基础知识文学常识

1.本文选自____________。

作者,____________,字____________,洛阳人,____代诗人。

世称____________。

有《刘禹锡集》。

2.铭,________________________________________________________

二、文言词语

【名】____________【灵】____________【斯】___。

【德馨(xīn)】____________。

馨,_________【鸿儒(rú)】____________。

鸿,____。

儒,旧指读书人。

【白丁】________________________【调】________。

【素琴】____________。

素,______【金经】________。

【丝竹】。

________________________丝,________。

竹,_______。

【案牍(dú)】____________。

案,_______牍,_______。

【劳形】_________。

形,________

三、理解探究

1.统领全篇并点明主旨的句子(词语)是:

。

2.文章的前四句,既是形象的比喻,又是事物的类比,表面陋室也具有“”、“”的性质。

3.文章的点题句是:

。

4.文章是从、、三方面表明陋室的景色之雅、之雅、之雅,见“惟吾德馨”,而明“陋室不陋”的。

5.写陋室环境,突出景色之雅的语句是:

。

由此可知其环境特点是:

6.写室中人,突出交往之雅的语句是:

____________________________________。

由此可知室主人也是一位。

用一成语概括室中情景:

。

7.写室中事,突出情趣之雅的语句是:

____________。

从前两句正面实写的句子可知室主人的情致;从后两句反面虚写可知室主人之情。

8.以古代名贤自况的语句是:

。

运用类比的目的是:

________________________________________________。

9.全文画龙点睛的句子是:

”引用孔子的话有之意,说明“。

”

10.本文通过描写陋室,表达室主人的节操和的情趣。

11.《陋室铭》和《爱莲说》都采用了的写法。

本文以有仙之山,有龙之水比喻,引出主旨。

“”立意贯穿全篇。

13.“仙”和“龙”比喻的人,能概括出全文大意的词语是:

14.本文写陋室,却没有一个表现“陋”字,请用四个字概括本文的意思:

四、迁移拓展

1.本文中含有“有德者居之,则陋室不陋”的意思,你是否同意这个看法?

为什么?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

2.作者做此铭主要表明自己的抱负和情操,也流露出讽刺现实的意味。

你能看出当时的现实是怎样的吗?

_______________________________________________________________________。

3.从文中可以看出作者的思想是积极的还是消极的?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4.人人都有居室,你喜欢的居室是什么样的?

请描绘出来,并说明你喜欢的原因。

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

三峡

一、基本知识

文学常识

《三峡》选自______________。

三峡,瞿塘峡、巫峡和西陵峡的总称,在长江上游重庆奉节和湖北宜昌之间。

作者______________,字________,范阳涿(Zhuō)县(现在属河北)人,______________地理学家。

好学博览,留心水道等地理现象,撰________