教科版五年级上册科学实验报告单.docx

《教科版五年级上册科学实验报告单.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《教科版五年级上册科学实验报告单.docx(18页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

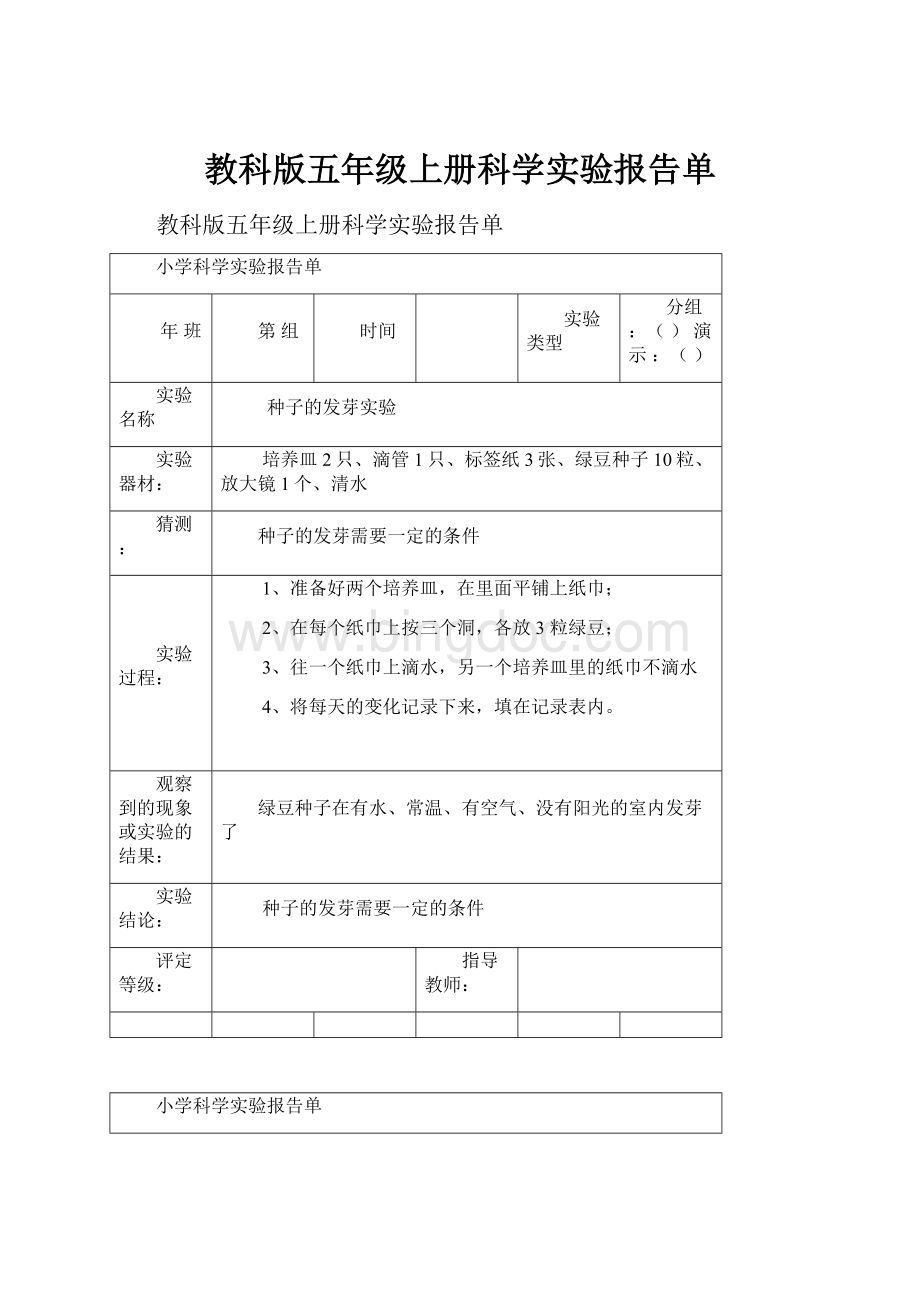

教科版五年级上册科学实验报告单

教科版五年级上册科学实验报告单

小学科学实验报告单

年班

第组

时间

实验类型

分组:

()演示:

()

实验名称

种子的发芽实验

实验器材:

培养皿2只、滴管1只、标签纸3张、绿豆种子10粒、放大镜1个、清水

猜测:

种子的发芽需要一定的条件

实验过程:

1、准备好两个培养皿,在里面平铺上纸巾;

2、在每个纸巾上按三个洞,各放3粒绿豆;

3、往一个纸巾上滴水,另一个培养皿里的纸巾不滴水

4、将每天的变化记录下来,填在记录表内。

观察到的现象或实验的结果:

绿豆种子在有水、常温、有空气、没有阳光的室内发芽了

实验结论:

种子的发芽需要一定的条件

评定等级:

指导教师:

小学科学实验报告单

年班

第组

时间

实验类型

分组:

()演示:

()

实验名称

绿豆芽生长需要阳光吗

实验器材:

培养皿2只、滴管1支、第一课中已发芽绿豆种子10粒、黑色纸1张、

透明一次性饮水杯2个、湿润土壤若干

猜测:

条件不同,绿豆芽的生长情况会有不同

实验过程:

1、把两个培养皿里,分别装上深约2厘米的土壤,

2、将上个实验中的已经发芽的绿豆芽,从纸巾里移植到这两个培养皿里,每个里面种植2--3棵;

3、把透明饮料杯,一个罩在培养皿上,另一个用黑纸包严,罩在另一个培养皿上;

4、这两盆培养皿里的绿豆芽,放在相同温度的地方,浇上相同的水,每天定时观察生长情况,并做好记录,填入以下记录表:

绿豆芽的总数量

茎、叶的颜色

茎的粗细

阳光下的绿豆芽

黑暗处的绿豆芽

观察到的现象或实验的结果:

绿豆芽在生长时,有阳光照射的,生长情况是正常,茎叶发绿,没有阳光照射的则茎叶发黄,生长不旺盛

实验结论:

植物的生长需要阳光

评定等级:

指导教师:

五年级上册科学学生实验报告单

五年级___班指导教师________年月日

一、实验名称:

绿豆种子发芽是否需要水的实验

二、实验目的:

1.增强对科学小实验的兴趣。

2.在实验过程中养成实事求是的科学态度。

3、知道种子发芽需要一定条件。

三、实验原理:

种子发芽需要一定的条件,如空气、水和适宜温度等。

四、实验器材及装置简图:

实验器材:

绿豆种子、放大镜、镊子。

五、实验步骤:

1、取两个一次性杯子,下面放上纸巾。

2、各放入三颗大小差不多的绿豆。

3、一组浇适量的水,一组不浇水。

4、定期观察、记录、浇水。

结论:

种子发芽需要充足的水。

小学科学实验报告单

年班

第组

时间

实验类型

分组:

()演示:

()

实验名称

寻找土壤的成分

实验器材:

小铲子1、放大镜1、镊子1、150ml烧杯1、湿润土壤若干、报纸2张、玻璃搅棒1根

猜测:

土壤里有各种成分,并且各有各自的作用

实验过程:

1,把土壤倒到一张报纸上,先用肉眼观察土壤里有什么,再借助放大镜观察

2,用镊子把土壤颗粒分开,借助放大镜仔细观察,观察土壤颗粒大小,你有什么发现?

3,把水倒入水中,搅拌水中的土壤,然后静置一段时间,你观察到什么现象?

观察到的现象或实验的结果:

方法

寻找土壤的成分

肉眼

发现土壤是潮湿的,说明含有水分,里面还有植物的细根、碎叶、腐烂的小虫等动植物的残体。

放大镜

土壤本身的颗粒也大小不同,有小石子、大小不同的沙粒、黏土微粒、还有非常细小的粉尘颗粒

倒入水中

土壤颗粒就会沉到水底,可以观察到,泥土是分层沉积的。

从下到上依次是:

石子、沙子、黏土、粉砂、植物残体的漂浮物,在搅动土壤时,有气泡产生,说明土壤中含有空气。

实验结论:

土壤是风化后的岩石颗粒、石子、沙子、黏土、粉砂、以及动植物残体、空气等其他物质的混合物。

评定等级:

指导教师:

小学科学实验报告单

年班

第组

时间

实验类型

分组:

()演示:

()

实验名称

模拟雨如何影响土地

实验器材:

长方体水槽2、降雨器(饮料瓶底部钻孔)1、混有沙石的土壤、接水盆1塑料薄膜、小铲子1、报纸3张

猜测:

雨水会对土地形成侵蚀,改变地形地貌。

实验过程:

1、用混有沙石的土壤在长方形塑料水槽里堆一个斜坡地形,并用小铲子拍紧,再在土的边缘造一个“悬崖”;

2、在一个塑料饮料瓶的底部钻一些小孔,做成“喷水器”,在瓶里装满水

3、把装有“悬崖”的盒子(或水槽)放在废报纸上,在报纸上铺塑料膜,并把盒子(水槽)的一端垫高;

4、把喷水器放到一定的高度,让“雨水”尽量降落到斜坡的土地上,观察雨水降落到“模拟地形”时,雨水、径流以及土地的变化。

观察到的现象或实验的结果:

“雨水”降落到土地上,溅起土壤的颗粒,当雨水流动时,带走了这些泥土的颗粒,原来平整的地面,开始出现了小冲沟,汇集在一起的地面水漫过斜坡,又冲蚀斜坡形成大的冲沟,在接水盆里可以看到是浑浊的泥水。

实验结论:

雨水会对土地形成侵蚀,雨水和径流会把地表的泥土带走,使土地受到侵蚀,使地形地貌发生改变。

评定等级:

指导教师:

小学科学实验报告单

年班

第组

时间

实验类型

分组:

()演示:

()

实验名称

探索侵蚀的实验

实验器材:

水槽2只、铁架台1座、铁环夹2个、降雨器2个(底部钻大小、数量不同孔)、蒸发皿6个、长有草皮的土壤层2块、纯土壤4块(分别放置在蒸发皿内)

猜测:

有植物覆盖的土地受侵蚀的程度小,无植物覆盖的土地受侵蚀的程度大;坡度大的土地受侵蚀的程度大,坡度小的土地受侵蚀的程度小;降雨量大对土地的侵蚀程度严重,降雨量小对土地的侵蚀程度就轻。

实验过程:

1、组装好铁架台,将铁环夹水平旋紧在立柱上,2、将装好土壤层的蒸发皿水平放在铁环夹中间,一种是有草皮的,一种是纯土壤

3、用同一个降雨器灌相同多的水,在相同高度淋洒这两个不同的土壤层,用接水的水槽分别接住流下来的“径流水”,观察水质的不同点;

4、换上两个相同的土壤层,用大孔、小孔不同的两个降雨器,分别灌一整瓶水、半瓶水,也是在相同的高度对这两个土壤层进行各自喷淋,接住径流水后观察;

5、同样的方法,换上另外两个相同的土壤层,进行坡度不同的侵蚀实验,观察径流水的水质有什么不同点。

观察到的现象或实验的结果:

无植物覆盖的土地被“雨水”冲下来的泥土比有植物覆盖的要多;斜坡的土地被“雨水”冲下来的泥土比平地上要多几倍;降雨量大比降雨量小的冲蚀得厉害。

实验结论:

无植物覆盖的土地比有植物覆盖的土地受侵蚀的程度严重;降雨量大比降雨量小对土地的侵蚀程度严重;土地的坡度大比坡度小受侵蚀的程度严重

评定等级:

指导教师:

小学五年级学生分组实验报告单

五年级班第组姓名年月日

实验

名称

做一个生态瓶

实验

目的

通过制作生态瓶,培养学生的动手能力。

实验器材

塑料桶、沙子、水草、浮萍、小鱼、小虾、田螺等。

步

骤

和

方

法

1、找一个大油桶,清洗干净后剪掉上面一部分;

2、在桶底放一层淘洗干净的沙子,再装入大半瓶自来水或域水;

3、在桶里种上几棵水草,在水面放一些浮萍;

4、在植物存活后,再放入小鱼、小虾、田螺等小动物。

5、每天注意观察生态瓶里发生的变化:

把观察到的现象填入表中。

观察到的现象或结果

实

验

结

果

制作态瓶一定要注意各种物体之间的和谐。

实验名称:

用实验证明蚯蚓适宜生活在黑暗、湿润的环境里(第一单元第4课)

实验目的:

让学生学会用对比实验证明自己的猜测是否正确。

实验材料:

长方体盒子(有盖子)、干土、湿土、蚯蚓、报纸

实验过程:

1、在长方体盒子(里面涂黑)底部铺上一层湿报纸,把5条以上的蚯蚓放到盒子中间,盖上盖子,5分钟后打开观察蚯蚓的位置。

2、在长方体盒子里一边铺一层干土,一边铺一层湿土(土不能太厚,中间留一定空隙),将5条以上的蚯蚓放在盒子中间,用盖子盖子上一半,过5分钟观察蚯蚓的位置。

注意:

为了保证实验数据的可靠性,以上两个实验都需要反复做几次,而且还要多准备一些好动的蚯蚓。

结论:

蚯蚓适宜生活在黑暗、湿润的环境里。

实验名称:

设计生态瓶(第一单元第6课)

实验目的:

让学生学会设计生态瓶,知道在制作过程中需要注意哪些问题。

实验材料:

大塑料瓶(透明、去盖)、水草、浮萍、沙石、鱼虾等

实验过程:

1、先在大塑料瓶里装入适量的池塘水或河水(如果是自来水最好静置一天)。

2、在瓶底放一些洗静的沙石,种上水草,放入浮萍。

3、待水草成活之后再放入适量的水生动物(放的动物之间不能存在食物关系)。

结论:

制作态瓶一定要注意各种物体之间的和谐。

实验名称:

改变生态瓶的一些条件、生态瓶里的生物会怎样(第一单元第7课)

实验目的:

让学生知道增减水或动物的数量都会破坏生态系统的平衡。

实验材料:

生态瓶、小鱼若干条、鱼网

实验过程:

1、增减生态瓶中的水,观察小鱼在1分钟内浮出水面的次数(至少数3次),分析原因。

2、增减生态瓶中的小鱼,观察小鱼在1分钟内浮出水面的次数(至少数3次),分析原因

结论:

增减生态瓶中的水和小鱼都会使生态失衡。

实验名称:

影子有什么特点(第二单元第1课)

实验目的:

让学生知道影子的特点及变化规律,

实验材料:

不透明圆柱体、电筒、针架、白纸、铅笔

实验过程:

1、将圆柱体立放在白纸上,用电筒在不同位置照射(距离不变),在白纸上画出不同位置时的影子。

2、把圆柱体固定在针架上,用电筒在同一个方向照射(侧面或底面),位置不变,改变圆柱体与电筒的距离,观察影子的变化并画出来。

3、把圆柱体固定在针架上,分别用电筒照射圆柱体的侧面和底面,在对应的纸上画出它们的影子。

结论:

光照位置不同,影子的位置不同;光照距离不同,影子的大小不同;光照面不同,影子的形状不同。

实验内容:

阳光下物体的影子长度及太阳高度(第二单元第2课)

实验目的:

让学生学会测量影子的长度及太阳高度,知道影子长度变化规律,与太阳高度的关系。

实验器材:

10厘米长的筷子1根、平滑的木板1块、白纸1张、橡皮泥1块铅笔1枝、尺子1根、太阳高度测量器

实验过程:

1、做一个简易的日影观测仪,并把它放在校园能照到阳光的地方。

2、记录时,先看看太阳的位置和方向,再量出影子的长度,然后在白纸上描下影子。

3、课堂上每10分钟观察1次,课后每1小时观察1次。

4、学习用太阳高度测量器测量不同时刻太阳高度。

5、引导学生分析影子长度的规律、与太阳高度的关系。

结论:

阳光下的影子在太阳刚出来和要下山时最长,正午最短;太阳高度越高影子越短。

实验内容:

验证光的传播路线(第二单元第3课)

实验目的:

让学生知道光是沿直线传播的。

实验器材:

手电筒1个、同一位置打孔的长方形卡纸3张、无孔卡纸1张、票夹4个。

实验过程:

1、把3张有孔卡纸用票夹固定并排在桌面上,后面再放1张无孔卡纸,用电筒从第一张卡纸的小孔中照射过去,调整另外两张卡纸的位置,使电筒光能照射到无孔卡纸上,观察3个孔的位置。

2、随便将一张有孔的卡纸往旁边轻微移动一下,观察电筒光能不能射到无孔卡纸上。

结论:

光是沿直线传播的。

实验内容:

小孔成像(第二单元第3课)

实验目的:

让学生知道小孔成像的特点及原因。

实验器材:

蜡烛、火柴、有小孔的长方形卡纸1张、无孔卡纸1张、票夹2个。

实验过程:

1、把有孔子卡纸摆在中间,蜡烛和无孔卡纸分别摆在两边。

2、点燃蜡烛,然后调节距离,使无孔卡纸上能出现蜡烛火苗的清晰倒像,再移动距离观察倒像有什么变化。

结论:

由于光是没直线传播的,所以蜡烛的光通过小孔传播过去之后,上下左右方向都反了,而且像的大小也会随着距离的变化而变化。

实验内容:

照亮目标(第二单元第4课)

实验目的:

让学生学会利用光的反射照亮不同位置的物体。

实验器材:

手电筒、书、一个小物品

实验过程:

1、把书平放在桌面上,用电筒直接将它照亮。

2、电筒不动,把书立起来,用一面镜子反射光照亮书。

3、电筒不动,在书的后面放一个物品,用两面镜子反射光将它照亮。

4、画出每种情况下的光的传播路线图。

结论:

光碰到镜面改变了传播方向,被反射回去,这种现象叫做光的反射,反射光也是直线传播的。

实验内容:

光的强弱与温度高低的关系(第二单元第5课)

实验目的:

让学生知道光越强温度越高。

实验器材:

小镜子5面、温度计1支、白纸1张。

实验过程:

1、先用镜子将阳光投射到纸上,观察比较使用一面镜子和多面镜子时反射光的强弱并记录。

2、用温度计分别测量纸上光斑处的温度,比较用一面镜子和多面镜子时温度计显示的温度并记录。

注意:

1、手拿温度计的上端,且要拿稳。

2、镜子的反射光斑调整集中到温度计的玻璃泡部位。

3、读数时,视线与温度计的液面持平。

4、在液柱停止上升或下降时再读数。

5、靠近温度计读数时,尽量屏住呼吸,因为呼出的热气能使温度计中的液柱上升,影响测量的准确性。

结论:

光越强、温度越高。

实验内容:

怎样得到更多的光和热(第二单元第6课)

实验目的:

让学生知道物体颜色、光照角度与吸热的关系。

实验器材:

白色、粉色、、黑色蜡光、铝箔纸袋各1个,黑色纸袋3个,每个纸袋配温度计1支

实验过程:

实验1——物体的颜色与吸热关系的实验

1、把不同颜色和材料的纸袋分别插上温度计平放在阳光下。

2、每隔一定的时间观察、记录、比较一次。

3、除了纸的颜色和光滑程度不同外,摆放的地点、方式、时间和观察的时间、方法等尽量要保持一致。

实验2——阳光直射、斜射与吸热关系的实验

1、把三个同样的黑色纸袋分别插上温度计,按照与地面水平、垂直、与阳光垂直这三种方式摆放在阳光下。

2、每隔一定的时间观察、记录、比较一次。

3、除了摆放时的角度不同外,摆放的地点、时间和观察的时间、方法等尽量要保持一致。

结论:

深色物体比浅色物体吸热快,物体与阳光垂直比倾斜吸热快。

实验内容:

设计制作简易太阳能热水器(第二单元第7课)

实验目的:

让学生了解太阳能执水器的构造及原理,学会设计制作简易的太阳能热水器。

实验器材:

带盖大纸盒1个、泡沫塑料若干、饮料瓶1个、塑料薄膜1张、黑色纸1张、镜子或锡箔纸若干。

实验过程:

1、观察了解太阳能热水器的构造及原理

2、引导学生弄清教材中的设计方案的思路,在此基础上完成本组的设计和制作;

3、升温措施有:

塑料瓶直接吸热、盒子内外涂成黑色、盒内瓶子背面贴锡纸、盒盖用塑料薄膜、盒子装上支架、盒子后面用镜子或锡箔纸反光照射等;

4、保温措施有:

盒子加盖、瓶子加盖、瓶子周围放泡沫塑料等。

实验内容:

光的色散实验(第二单元资料库)

实验目的:

让学生了解太阳光是由七种色光组成的,

实验器材:

三棱镜

实验过程:

将三棱镜的侧面对着太阳光,然后慢慢旋转,使阳光出现七种色光。

结论:

阳光是由红橙黄绿蓝靛紫七种色光组成的。

实验内容:

探索岩石变化的原因(第三单元第3课)

实验目的:

让学生知道温度变化、流水等会使岩石破碎、变形。

实验器材:

较小的岩石块(最好是板岩)1块、酒精灯1盏、火柴1包、镊子1个、烧杯1个(装半杯水)、带盖的塑料瓶或玻璃瓶1个、碎砖块若干。

实验过程:

实验1——温度变化对岩石的作用

1、点燃酒精灯,用镊子夹着岩石块在酒精灯上加热。

(注意捏的方法)

2、将加热的岩石块立即放入冷水中进行冷却。

3、如此反复进行数次,直至岩石块分裂成更小块的岩石为止,才熄灭酒精灯。

实验2——流水对岩石的作用

1、在瓶子中装上大半瓶水,放入一些碎砖块,盖好瓶盖。

2、两手分别握紧瓶盖和瓶底部分,用力摇晃瓶子,让砖块互相摩擦、碰撞。

3、取出砖块观察,并与原砖块进行比较。

结论:

温度变化、流水等对岩石的破坏作用叫做风化。

实验内容:

寻找土壤的成分(第三单元第4课)

实验目的:

让学生学会用不同的方法寻找土壤的成分,知道土壤是由沙、小石子、黏土、腐殖质、水和空气等物质组成的混合物。

实验器材:

一些新鲜湿润的土壤和干燥的土壤、小铲子1个、塑料盒1个、报纸1张、放大镜1个、塑料杯、镊子1个、筷子或小棍1根、水半瓶、牙签1根。

实验过程:

1、分别用肉眼、放大镜观察新鲜土壤中有什么。

2、用牙签将干土按颗粒大小分类,看书了解各种颗粒的名称及特点。

3、把新鲜土壤放入水中,先观察有什么现象,然后再将土壤搅散、静置。

4、观察沉淀后水面和杯底能发现什么。

结论:

土壤是由沙、小石子、黏土、腐殖质、水和空气等物质组成的混合物。

实验内容:

雨水如何浸蚀土地(第三单元第5课)

实验目的:

让学生知道雨水及雨水形成的径流会带走土壤,改变地表形态。

实验器材:

一侧有小孔的长方形塑料水槽1个、湿润并混有少量沙石的土壤若干、报纸1张、塑料薄膜1张、小铲子1个、脸盆1个、喷水器1个、水1瓶

实验过程:

1、在塑料水槽底部一角钻一个孔,在水槽中装一些湿土,做一个斜面,在离小孔一定距离的地方做成悬崖、用小铲拍紧。

2、用洒水瓶在一定高度往斜面上喷水,小孔下面用盆接水,注意观察土壤和水的变化。

结论:

雨水的重力和形成的径流会带走土壤、并破坏地表形态。

实验内容:

什么样的土地容易被浸蚀(第三单元第6课)

实验目的:

让学生知道没有植物覆盖的土地容易被浸蚀。

实验器材:

一侧有小孔的长方形塑料水槽2个、湿润并混有少量沙石的土壤若干、有植物生长的土壤若干、报纸2张、塑料薄膜2张、小铲子1个、脸盆或水桶2个、喷水器2个(孔有大小之分)、水2瓶。

实验过程:

1、在一个水槽中装上混有少量沙石的土壤,另一个水槽中装上有植物覆盖的土壤,坡长、坡度一样。

2、分别往两个斜面上洒水(高度、水量一样。

),下面用盆接水,

3、观察比较两个水槽中土壤及水的变化。

结论:

没有植物覆盖的土地容易被浸蚀。

实验内容:

河流对土地的浸蚀和沉积作用(第三单元第7课)

实验目的:

让学生知道河流会浸蚀土地,并改变地形地貌。

实验器材:

一侧有小孔的长方形塑料水槽1个、湿润并混有少量沙石的土壤若干、报纸1张、塑料薄膜1张、小铲子1个、脸盆1个、大饮料瓶2个 、木块1块

实验过程:

1、在水槽中装上混有少量沙石的土壤(注意空出盒子的三分之一不要装土),做成一个斜面,稍微拍紧,然后在斜坡上挖一个宽、深都约一厘米的“河道”。

并用笔记录好河道的形状、深度宽度。

2、在河道上方用木块固定一个漏水的瓶子(剪去底部),让水流进河道,上面不断加水。

3、观察水流速度及河道的变化。

4、根据实验结果画图。

结论:

河流会浸蚀土地,并改变地形地貌。

实验内容:

拉力大小与小车运动的关系(第四单元第1课)

实验目的:

让学生知道拉力大、小车就运动得快。

实验器材:

实验用小车1辆、粗线或细绳1根、挂铁垫圈的小钩(可用回形针弯制)1个、铁垫圈若干、秒表1个。

实验过程:

1、用线拴住小车,另一端捆一个挂钩,确定小车的出发位置。

2、在挂钩上不断增加垫圈,看要挂多少个才能使小车运动起来。

3、测出挂不同数量的垫圈时小车运动相同距离所需的时间(至少重复3次)。

4、比较垫圈数量与小车运动的关系。

注意:

1、小车动起来之前要一个一个地增加垫圈,才能发现不是任何小的力都能使小车运动起来,也才能比较准确地找到使小车运动起来的最小的力。

2、小车动起来之后要多个多个地增加垫圈,才能更容易用秒表测量或目测出小车运动的快慢。

结论:

垫圈数量越多,拉力越大,小车运动得越快。

实验内容:

用弹簧测力计测定力的大小(第四单元第4课)

实验目的:

让学生知道力的单位,能比较准确地估测,会用弹簧测力计正确地测量力的大小。

实验器材:

弹簧测力计1个、钩码1盒、用于测量重力的小物体若干。

实验过程:

1、拿起测力计,检查指针是否在“0”位置,不准的请教师调整。

2、测量物体重力时,要求学生先估计再实际测量,作好记录进行比较。

3、在测量时要慢慢提起物体,不要用力过猛。

如果指针已经达到最大数值还没有提起重物,应停止测量,或改用测量范围更大的测力计。

4、读数时,视线与指针相平。

实验内容:

物体运动与摩擦力的关系(第四单元第5课)

实验目的:

让学生知道摩擦力大小与物体的重量和接触面的光滑程度的关系。

实验器材:

弹簧测力计1个、线绳1根、纸盒1个、钩码1盒、砂纸1张、两块木板

实验过程:

实验1——摩擦力大小与接触面的关系

1、推测摩擦力大小与接触面的关系。

2、利用提供的材料设计实验,讨论要改变的和不能改变的条件并记录。

3、在光滑程度不同的平面上分别用测力计拉动装有相同数量钩码的纸盒,读数、记录、比较。

注意:

对比实验时,光滑程度的差别要大些才好。

可以同时把接触的两个面都弄粗糙,摩擦力就会大大增加。

实验2——摩擦力大小与物体重量的关系

1、推测摩擦力大小与物体重量的关系。

2、利用提供的材料设计实验,讨论要改变的和不能改变的条件并记录。

3、在同一平面上分别用测力计拉动装有不同数量钩码的纸盒,读数、记录、比较。

结论:

接触面粗糙,摩擦力大;拉动的物体重,摩擦大。

实验内容:

滑动、滚动与摩擦力的关系(第四单元第6课)

实验目的:

让学生知道滑动时摩擦力比滚动大得多。

实验器材:

弹簧测力计1个、实验用小车1辆、线绳1根、纸盒1个、钩码1盒、胶带。

实验过程:

1、推测摩擦力大小与物体运动方式的关系。

2、利用提供的材料设计实验,讨论要改变的和不能改变的条件并记录。

3、在同一平面上分别用测力计拉动轮子滚动前进和滑动前进的两辆小车,读数、记录、比较。

结论:

滑动比滚动摩擦力大得多。