人教版高中地理必修二第六章人类与地理环境的协调发展第一节人地关系思想的演变.docx

《人教版高中地理必修二第六章人类与地理环境的协调发展第一节人地关系思想的演变.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教版高中地理必修二第六章人类与地理环境的协调发展第一节人地关系思想的演变.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

人教版高中地理必修二第六章人类与地理环境的协调发展第一节人地关系思想的演变

人教版高中地理必修二第六章 人类与地理环境的协调发展

第一节 人地关系思想的演变

一、填空题。

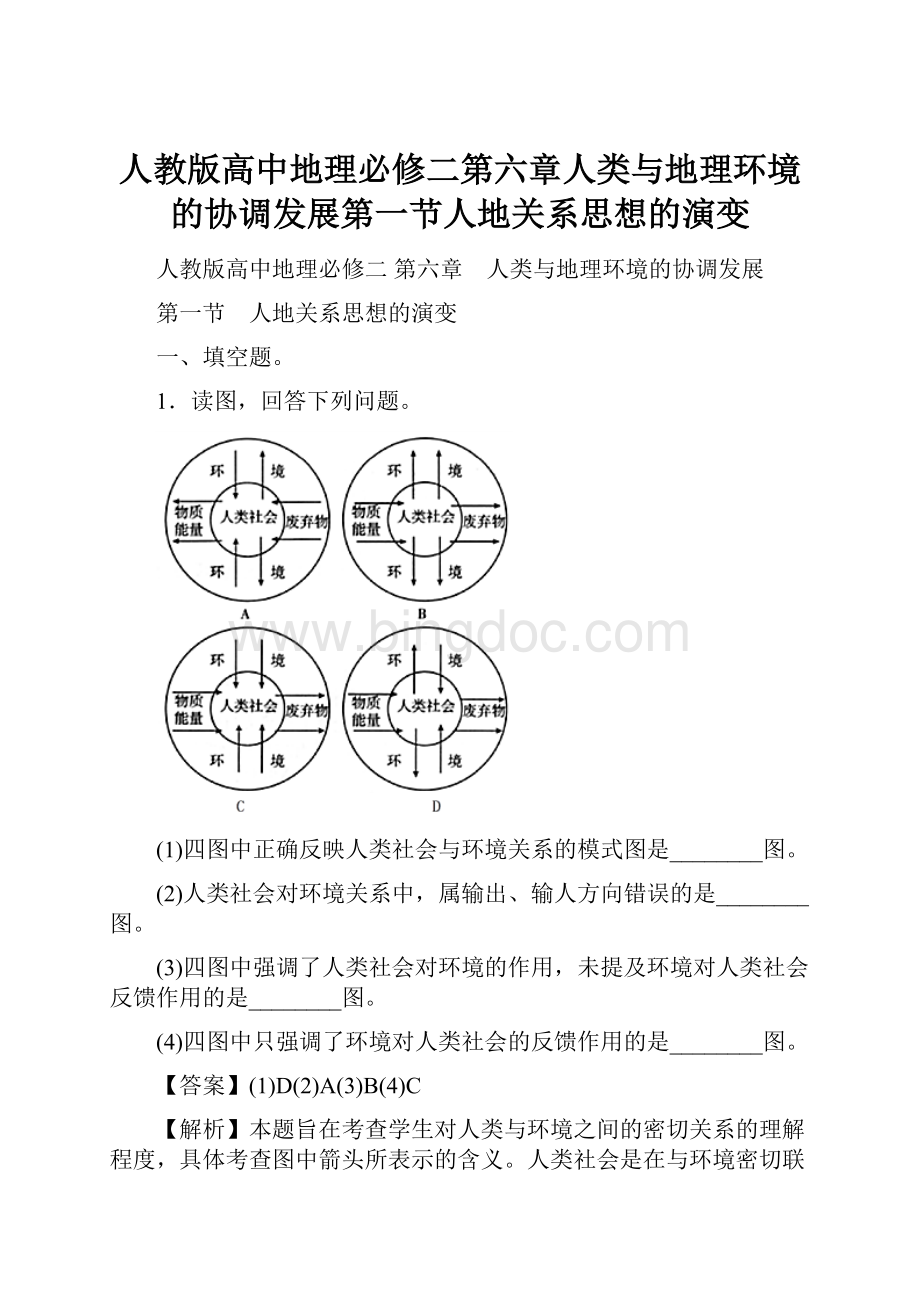

1.读图,回答下列问题。

(1)四图中正确反映人类社会与环境关系的模式图是________图。

(2)人类社会对环境关系中,属输出、输人方向错误的是________图。

(3)四图中强调了人类社会对环境的作用,未提及环境对人类社会反馈作用的是________图。

(4)四图中只强调了环境对人类社会的反馈作用的是________图。

【答案】

(1)D

(2)A(3)B(4)C

【解析】本题旨在考查学生对人类与环境之间的密切关系的理解程度,具体考查图中箭头所表示的含义。

人类社会是在与环境密切联系、互相制约、互相影响中不断向前发展的,具体表现在:

人类通过生产活动从环境中吸收物质和能量(两进箭头),通过消费活动把废弃物输出到环境中去(两出箭头),周围环境又把它受到的影响反作用于人类本身(上下两箭头)。

得出答案的关键是正确处理箭头所表述的上述含义。

二、综合题。

2.中国科学院可持续发展战略研究组将人类社会划分为四个发展阶段,下图是人类社会不同发展阶段人口增长的示意图。

读图,完成下列各题。

(1)A处人口迅速增加的原因是

A.农业革命为人类提供了更多的食物,同时从事农业生产也需要更多的劳动力

B.医疗技术水平提高

C.和平与发展成为世界的主题,各国政治独立,民族经济迅速发展

D.全球气候变暖,更适合人类的生存

(2)在原始文明时代人口增长模式的特点是_________;在人类发展的四个阶段中,地球上环境人口容量最大的时代是____________________。

(3)在图中B位置,发达国家的城市化进程加快,原因是_______促进了城市化,在城市化的加速阶段可能出现的问题有_________。

(4)在人类社会发展的四个阶段中,人地矛盾最为激化的阶段是_________时代。

【答案】

(1)A

(2)高出生率、高死亡率、低自然增长率环境文明时代

(3)工业化交通拥挤、住房紧缺、失业率上升、环境恶化等

(4)工业文明

【解析】题目比较基础,基本上考查了教材的内容。

结合整理相关知识点如下表,对照即可回答。

历史阶段

人地关系的认识

人地关系特征

采集渔猎时期

崇拜自然

主要技术手段:

原始技术(石器、木器等)

人类行为表现:

人类被动适应环境,环境强大的制约力

对人地关系的认识:

崇拜自然——”天命论”或“宿命论”

农业文明时期

改造自然

人类主导性产业活动:

栽培作物,驯养家畜

主要技术手段:

农业技术(青铜器、铁器、犁、耕作制等)

人类行为表现:

人类开始大规模的开发利用自然资源,

对人地关系的认识:

改造自然“地理环境决定论”——“人定胜天”——“天人相关”和“因地制宜”

工业文明时期

征服自然

主要技术手段:

工业技术(机器、电器、社会化生产)

人类行为表现:

人类掠夺式开发资源,人地矛盾激化

对人地关系的认识:

征服自然

人地关系产生的后果:

环境问题成为公害

人地思想:

征服自然,自然的主宰

环境文明时期

谋求人地协调

对人地关系的认识:

谋求人地协调——“和谐论”

人地关系产生的后果:

环境和发展问题得到全球关注

人地思想:

“和谐论”——“可持续发展”

3.读图,回答下列问题。

(1)将正确选项的代号填入图中对应的空白框内(每个字母限填一次)。

a.臭氧层空洞b.全球变暖

c.酸雨d.森林锐减

(2)据图说明导致全球性环境问题的主要原因。

(3)简述减轻全球性环境问题的主要措施。

【答案】

(1)自左而右、自上而下依次为a、c、b、d

(2)人口的增长;经济活动的增加;传统发展模式下资源利用不合理、过度消耗;向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力。

(3)控制人口数量;资源的合理开发和利用;清洁生产;加强环境保护和污染治理;改变传统发展模式,走可持续发展道路;加强国际协作。

【解析】第

(1)题,臭氧层空洞主要是大量排放氟利昂导致的;大量排放硫氧化物和氮氧化物会导致酸雨;过量排放二氧化碳导致全球变暖;滥伐森林导致森林锐减。

第

(2)题,图中环境问题主要表现为资源短缺、生态破坏和环境污染,引起这些问题的原因主要从人口压力、不合理的经济活动等方面进行分析。

第(3)题,主要针对人口、资源、环境污染等问题提出相应的措施。

4.读可持续发展联系图,回答下列问题。

(1)可持续发展包括________发展、________发展和________发展,三者的关系是________________________________。

(2)孤立追求生态持续,必然导致________。

如果单纯强调经济发展,没有把环境利益和经济发展联系起来,势必出现________________,潜伏着________和________的问题。

(3)以________为基础,保持________________是国家和民族走上可持续发展道路的根本。

【答案】

(1)社会持续经济持续生态持续相互联系、相互制约、共同组成了一个复合系统

(2)经济崩溃以牺牲环境为代价换取高速经济发展的状况环境破坏生态危机

(3)生态持续资源和环境的可持续利用性

【解析】第

(1)题,本题主要考查学生对可持续发展概念的理解情况。

图示告诉我们,可持续发展是一个包括生态持续发展、经济持续发展和社会持续发展在内的复合概念;可持续发展包括可持续发展包括三大系统,其中生态持续发展是可持续发展的基础;经济持续发展是可持续发展的条件;而社会持续发展是可持续发展的目的。

第

(2)题,我国的国情决定我们必须走可持续发展之路。

5.某中学课外活动小组在"世界环境日"当天,整理出了两则材料,刊登在校报上,引起了全校学生的共鸣。

材料一关于鱼类的漫画。

左图为图1,右图为图2。

图1 小鱼的哀求 图2也得用保护伞呢

材料二由美国和加拿大生态学家和经济学家组成的一个科学小组,历时4年完成了一项名为"生物多样性缺失对海洋生态系统影响"的调查。

他们将研究结果发表在美国《科学》杂志上,该报告警告世人,若按照目前人们的行为继续下去,到2048年,目前可食用的海洋鱼类和贝壳类中有90%会完全消失,大海将变得死气沉沉。

(1)材料一中,图1、图2各反映了什么问题?

违背了可持续发展的哪些原则?

(2)针对图1中老汉的做法,我国政府已经制定了怎样的政策?

(3)材料二中科学家的研究结果是否可信?

我们应如何避免这种现象的出现?

【答案】

(1)图1反映了过度捕捞,违背了公平性原则。

由小孩的担心还可以看出这种做法也违背了持续性原则。

图2反映了环境污染严重,违背了公平性原则。

(2)部分海域的季节性休渔政策。

(3)可信。

措施:

①控制近海捕捞强度,大力发展滨海养殖业和远洋捕捞业;②实行休渔政策;③禁止向海洋中排放工业废水等污染物。

【解析】第

(1)题,由图中两幅漫画所反映的现象,不难得出答案。

第

(2)题,图①中老汉的做法是过度捕捞,我国政府已制定并实施了休渔政策。

第(3)题,当前人们的过度捕捞行为有可能导致生物多样性的减少,我们可以通过发展养殖及保护海洋环境等措施来保护海洋生物的生存、发展。

6.读下图,完成下列要求。

(1)将正确选项的代号填入答题卡图中对应的空白框内(每字母限填一次)。

a.臭氧层空洞 b.全球变暖 c.酸雨 d.森林锐减

(2)说明导致全球性环境问题的主要原因。

(3)简述减轻环境问题的主要措施。

【答案】

(1)由左到右,由上到下是a c b d,如下图所示:

(2)人口的增长;经济活动的增加;以及传统发展方式下资源利用不合理、过度消耗;向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力。

(3)控制人口数量;资源的合理开发和利用;清洁生产;加强环境保护和污染治理;改变传统发展方式,走可持续发展道路;加强国际内调作。

【解析】本题考查人类面临的问题。

(1)氟氯烃的排放会导致臭氧层空洞;二氧化碳排放导致全球变暖;酸性气体排放导致酸雨;滥伐导致森林锐减。

(2)全球性环境问题归根到底是由于人口的增长;经济活动的增加;对环境过度索取以及过量排放废弃物造成的。

(3)最根本的还是控制人口数量。

另外,通过资源的合理开发和利用;清洁生产;加强环境保护和污染治理;改变传统发展方式,走可持续发展道路;加强国际内调作等措施可以适当减缓。

7.中国科学院可持续发展战略研究组将人类社会划分为四个发展阶段,下图是人类社会不同发展阶段人口增长的示意图。

读图回答下列问题。

(1)A处人口迅速增加的主要原因是 。

A.农业革命为人类提供了更多的食物,同时从事农业生产也需要更多的劳动力

B.医疗技术水平提高

C.和平与发展成为世界的主题,各国政治独立,民族经济迅速发展

D.全球气候变暖,更适合人类的生存

(2)环境文明时代人地关系的基本特征是什么?

请列举两例日常生活中符合环境文明时代人地关系要求的行为。

【答案】

(1)A

(2)特征:

人地协调发展(可持续发展)。

行为:

不使用一次性用品;节约水电资源;尽量乘坐公共交通工具出行;不使用野生动物制品等。

【解析】本题主要考查人类不同文明时代的特征,意在考查学生学以致用的能力。

第

(1)问,农业文明时代生产力水平有所提高,粮食供应变得稳定和可靠,人口迅速增加。

第

(2)问,环境文明时代的基本特征是可持续发展,即人地和谐发展;列举行为时要注意题干中的“符合环境文明时代人地关系要求”等。

8.读漫画《地球:

啊!

我支持不住了!

》,回答有关问题。

(1)这幅漫画所揭示的全球环境问题已经十分严重,其根本原因是________。

(2)这幅漫画示意人类与环境的关系是______的。

(3)协调人类与环境的关系应该走____________道路。

(4)这种开发利用违反了可持续发展中的__________原则。

【答案】

(1)人口增长过快

(2)对立

(3)可持续发展

(4)持续性

【解析】原始文明时代,生产力水平低下,人口增长缓慢,人口增长模式为原始型,其特点是高出生率、高死亡率、低自然增长率。

进入农业文明时代,随着生产力水平的提高,人口迅速增加。

工业文明时期,人类为发展经济忽视了环境保护,人地关系全面出现不协调。

环境文明时代,人地和谐发展,因此也是地球上环境人口容量最大的时代。

9.阅读关于PM2.5的材料,回答问题。

材料PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5μm的颗粒物,颗粒直径只有一根头发丝的1/20,又称“可入肺颗粒”。

人吸入过多的PM2.5可引起多种疾病。

世界卫生组织推荐的环境空气质量指导值中,PM2.5为10μg/m3。

我国华北某城市冬季监测采样点环境状况和PM2.5监测浓度

(1)与世界卫生组织推荐值相比,所列采样点的PM2.5浓度均已超标。

归纳监测采样点PM2.5污染物可能的主要来源。

(2)—般而言,大气中的PM2.5浓度除与污染源有关外,还会受哪些气象因素影响?

(3)大气中的PM2.5除影响人体健康外,还会对大气环境产生哪些影响?

(4)为降低大气PM2.5含量,可以采取哪些积极的举措?

【答案】

(1)机动车尾气排放;企业和居民燃煤。

(2)大气中PM2.5浓度还与风速、气温、降水等因素有关。

(3)利于水汽凝结,形成云雾和降水;削弱部分太阳辐射和阻挡地面辐射,影响气温;污染大气,降低能见度。

(4)借鉴发达国家大气环境污染治理的经验和技术;严格立法与执法,提高大气质量标准;严格制定汽车尾气排放标准;积极发展煤炭的气化、液化技术;推广利用新能源,优化能源结构;提高植被覆盖率。

【解析】第

(1)题,从材料中“公路”“热电厂”“煤化工”等信息可归纳答案。

第

(2)题,从气温、风速、降水对污染物扩散的影响角度去分析。

第(3)题,对大气环境的影响应从气温、降水、能见度等方面去分析。

第(4)题,采取的措施主要是从降低排放量和吸收污染物两个角度去分析。

10.读下面框架图,完成下列要求。

(1)将①臭氧层空洞;②全球变暖;③酸雨的序号写在图中相应位置(每个序号限填一次)。

(2)将图中所反映的环境问题进行分类,指出哪些为环境污染、哪些为生态破坏(各举两例)

环境污染有:

、 ;生态破坏有:

、 。

【答案】

(1)从左到右分别为①、③、②

(2))环境污染:

酸雨、海洋污染。

生态破坏:

全球变暖、臭氧层空洞、土地荒漠化、生物多样性减少。

(任写其中两例)

【解析】本题考查人类活动与地理环境。

(1)氟氯烃化合物会破坏臭氧层,二氧化碳会导致全球变暖,氮氧化物和硫氧化物会导致酸雨。

(2)环境污染是指人类向自然界排放废弃物的数量超过了环境的自净能力,主要有酸雨、海洋污染等。

生态破坏是指人类向环境索取资源的速度,超过了资源本身及其替代品的再生速度,主要有全球气候变暖、臭氧层空洞,土地荒漠化等。

11.下图是中国主要环境问题示意图。

读图,回答下列问题。

(1)在森林破坏严重、河流污染严重、酸雨、土地荒漠化、臭氧层耗损五大环境问题中,图中A地区的主要问题是___________。

C地区的主要环境问题是______________________。

(2)简述图中A地区主要环境问题产生的原因及治理措施。

(3)图中B地区环境问题的危害有哪些?

(4)试分析C地区的环境问题对生态环境的影响。

【答案】

(1)土地荒漠化;臭氧层耗损

(2)自然原因:

地处干旱、半干旱地区,生态系统脆弱;人为原因:

过度砍伐森林、过度放牧和垦荒。

措施:

植树造林,退耕还林、还草。

(3)过度砍伐森林,造成严重的水土流失,使长江生态环境恶化。

(4)过量的紫外线使大量低等生物遭受灭顶之灾,从而使生态系统遭到破坏;过量紫外线还会使生物免疫力下降,从而影响青藏高原野生动植物的生存和繁衍。

【解析】本题主要考查学生对我国生态环境问题的认识。

图中A地区主要位于我国西北干旱、半干旱地区,主要的生态环境问题是土地荒漠化,产生的原因要从自然和人为两方面人手分析。

B地区位于长江上游地区,环境问题主要是过度砍伐森林造成的水土流失,其造成的危害需从整个长江流域进行考虑。

C地区位于我国青藏高原地区,主要的生态环境问题是臭氧层耗损,臭氧层耗损会影响地球生物的生存。