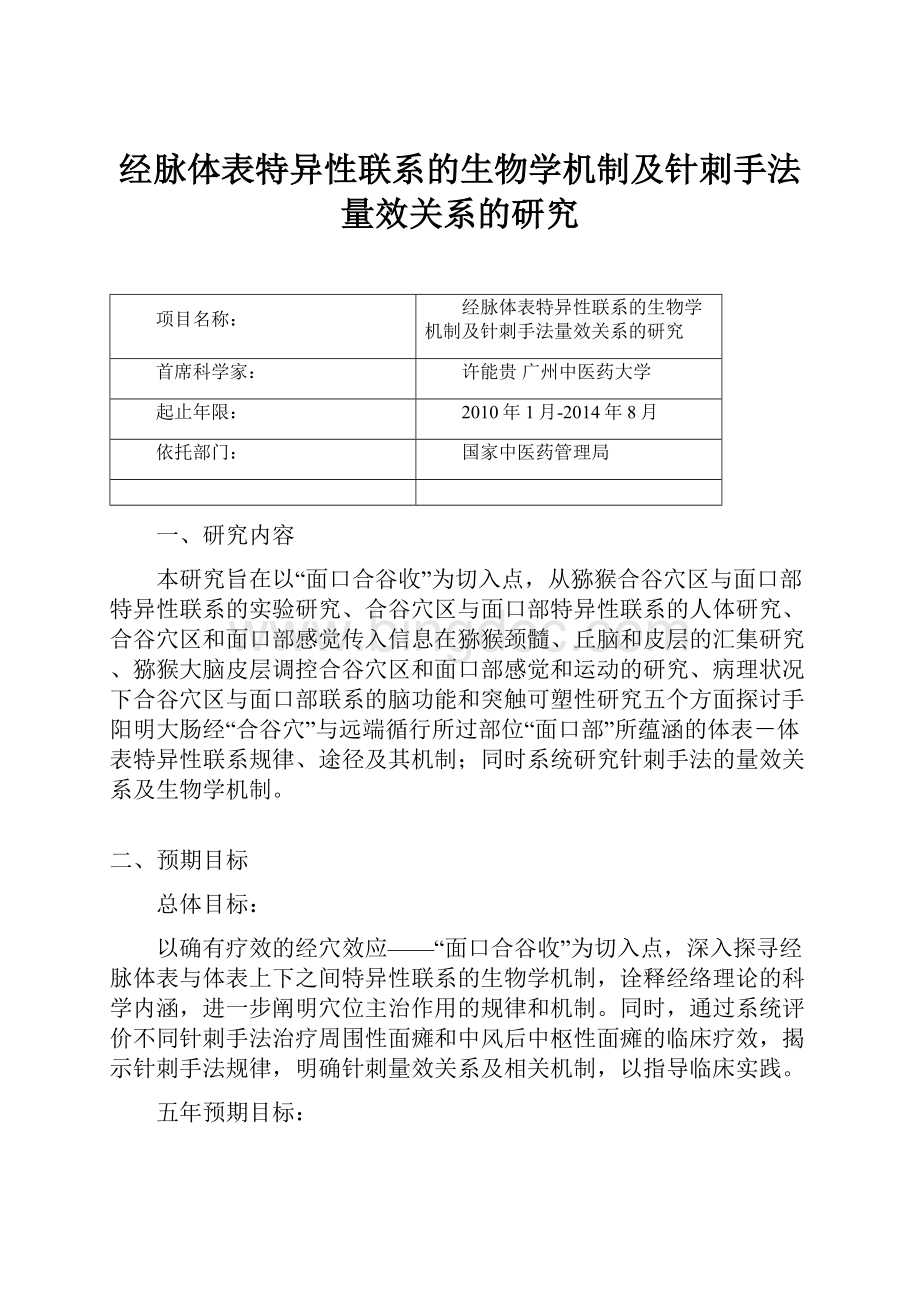

经脉体表特异性联系的生物学机制及针刺手法量效关系的研究Word下载.docx

《经脉体表特异性联系的生物学机制及针刺手法量效关系的研究Word下载.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《经脉体表特异性联系的生物学机制及针刺手法量效关系的研究Word下载.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

从脑功能和神经可塑性的角度阐明“面口合谷收”所体现的经脉体表-体表之间的结构-功能联系的生物学机制。

揭示针刺手法的量效关系及相关机制,在此基础上分析其信息编码特性。

以广州中医药大学为中心,建立多学科、开放式的针灸研究平台,建设年龄、层次、结构合理的高水平科研梯队,培养一批热爱针灸科研事业的优秀青年后备人才,以长期保持我国针灸研究的国际领先地位。

课题完成后拟在国内外高水平学术期刊发表论文80-100篇,其中SCI源刊上发表30篇左右,编撰学术专著2部;

培养研究生50名以上,争取1人获国家杰出青年基金;

举办经络和针刺手法的国际、国内学术研讨会3-5次;

以广州中医药大学和天津中医药大学为依托,建成经络和针刺手法的临床和基础研究及人才培养基地。

三、研究方案

本项目以健康受试者、病人以及灵长类动物华南猕猴为临床观察和实验研究对象,探讨生理、病理状况下手阳明大肠经“合谷穴”与远端循行所过“面口部”的特异性联系及机制,在此基础上进一步研究针刺手法的量效关系及信息编码特性。

课题一:

猕猴合谷穴区与面口部特异性联系的实验研究

选择华南猕猴为研究对象,第一部分观察针刺合谷穴对面口部咀嚼肌的肌电活动,以小指侧手太阳小肠经后溪穴为对照穴,探讨“面口合谷收”的刺激部位合谷穴与口面部的联系是否具有特异性。

第二部分观察针刺面口部穴位(地仓、颊车、颧髎)对合谷穴区的肌电活动,以额部足少阳胆经阳白穴作为对照点,探讨“面口合谷收”的效应部位(面口部)与合谷穴区的联系是否具有特异性。

课题二:

合谷穴区与面口部特异性联系的人体研究

以婴幼儿(Babkin氏手-口反射,婴儿神经系统发育不完全)、成年(掌-颏反射,palmomentalreflex,中枢神经系统发育完全)、65岁左右老年(中枢神经系统开始出现退行性变化)志愿者作为受试对象。

第一部分记录针刺合谷穴(婴幼儿采用指压法)对面口部咀嚼肌的肌电活动,以后溪穴作为对照点,探讨“面口合谷收”的刺激部位是否具有穴位的特异性。

第二部分观察针刺面口部穴位(地仓、颊车、颧髎)对(成年健康志愿受试者)合谷穴区的肌电活动,以阳白穴为对照点,探讨“面口合谷收”的效应部位(面口部)是否具有特异性。

第三部分研究选取65岁左右老年志愿者分别采用经颅磁刺激器刺激支配合谷穴区和口面部肌肉的运动皮层,记录合谷穴区和口面部骨骼肌肌电反应,探讨面口部与合谷区的相互运动联系。

课题三:

合谷穴区和面口部感觉传入信息在猕猴颈髓、丘脑和皮层的汇集研究

(1)选择华南猕猴作为研究对象,采用单电极和/或微阵列多通道电极分别记录颈髓背角、丘脑基底核和大脑感觉皮层的单个神经元或神经元群场电位,观察面口部和合谷穴区感受野触觉、针刺的感觉传入信息在颈髓背角、丘脑基底核和大脑感觉皮层的汇集。

探讨不同中枢对合谷穴区和面口部感觉传入信息的反应和机制,观察这两个不同部位的穴位刺激能否会聚在同一或相邻的神经元上。

采用vonFrey毛作感受野敏感度的定量分析勾划出这些神经元的外周感受野大小和定位。

(2)不同针刺手法的信息编码特性研究:

在探讨合谷穴区和面口部感觉传入信息在颈髓背角、丘脑基底核和大脑皮层发生汇集反应的基础上,应用微电极阵列在体电生理记录技术探讨不同手法作用于合谷穴所产生的针刺信息在非特异性感觉传导通路的二级神经元(颈髓背角)、三级神经元(丘脑基底核)以及高级中枢(大脑皮层)的信息编码特性。

课题四:

猕猴大脑皮层调控合谷穴区和面口部感觉和运动的研究

主要研究目标和内容:

(1)本课题主要探讨合谷穴区的拇指展肌废用性萎缩后,大脑的感觉和运动皮层对合谷穴区和面口部感觉传入和运动控制的变化反应。

选择猕猴作为研究对象,通过拇食指固定使支配合谷穴区的拇展肌慢性萎缩,一方面采用经颅磁刺激器刺激支配该肌肉的运动皮层,观察合谷穴区和面口部的废用性和替代性骨骼肌的肌电变化。

另一方面,在相应的感觉皮层埋置慢性刺激电极,记录面口部和合谷穴区的感受野大小和感觉阈值的变化。

(2)合谷穴区与面口部特异性联系的脑功能替代研究:

一方面,切除支配合谷穴区拇食指的运动皮层使其功能丧失,然后通过训练和针刺治疗使拇食指的屈指能力逐步恢复,以此探讨支配面口部肌肉的运动皮层对支配合谷穴区肌肉运动皮层的代偿情况;

另一方面,切除支配面口部皮肤的感觉皮层使其局部感觉功能丧失,观察其感觉皮层的功能代偿及针刺合谷穴对其促进作用。

本课题与其他课题的关系及与总体目标的关系:

是第三课题的进一步深入,目的是探讨不同病理状况下(合谷穴区的骨骼肌发生萎缩、运动功能丧失、面口部感觉功能丧失),支配面口部和合谷穴区骨骼肌的感觉和运动皮层神经元的正常功能发生可塑性变化而出现功能重组,阐明合谷穴区与口面部功能可以发生置换。

本课题也是在总体目标上探讨面口部与合谷穴区在病理情况下所存在的相互功能重组。

课题五:

病理状况下面口部与合谷穴区联系的脑功能和突触可塑性研究

本课题主要观察不同病理状况下(周围性面瘫、拇食指截肢、拇指和/或食指断指异体再植患者以及猕猴拇展肌发生废用性慢性萎缩),合谷穴区和面口部的针刺信息在大脑皮层引发的可塑性变化而出现的功能重组。

分人体观察和动物实验两个部分。

(1)观察周围性面瘫和中风后中枢性面瘫患者针刺合谷穴前、针刺过程中、针刺后,以及治愈后fMRI脑影像的即时反应,探讨治疗前后脑影像学变化及相关机制。

(2)因病行拇食指截肢患者(模拟合谷穴区的去功能),由于已知的现象是这类病人会发生脑的可塑性变化和功能重组,患者会出现幻肢痛和口面部运动障碍。

在此基础上观察用vonFrey毛触压或针刺面口部穴位触发的幻指觉和幻指痛现象,描绘触发幻指现象的口面分布区域。

在此基础上,进一步采用经颅磁刺激器刺激支配合谷穴区骨骼肌的运动皮层,用肌电图仪记录口面部咀嚼肌是否会触发该肌的肌电反应。

(3)在病源可能的情况下,选择拇指和/或食指断指异体再植的患者(模拟重建合谷穴区的功能),深入探讨已经发生脑的可塑性变化和功能重组的情况下,合谷穴区原有的、稳固的固有功能能够(或部分)得到修复。

在此基础上观察用vonFrey毛触压或针刺分别刺激合谷穴区和面口部穴位,观察再植的“合谷穴”的感觉和运动功能能否恢复或接近正常功能。

(4)病理状况下合谷穴区与面口部特异性联系的突触可塑性研究:

使支配猕猴合谷穴区的主要肌肉拇展肌发生废用性慢性萎缩,观察针刺面口部穴位(地仓、颊车、颧髎)对支配合谷穴区的大脑皮层突触可塑性变化的机制(神经生长相关蛋白、突触素、突触后致密物质、神经细胞黏附因子、神经生长因子、脑源性神经营养因子等)

课题六:

针刺手法的量效关系及生物学机制研究

(1)选用针灸临床最常用的基本手法(捻转补泻法、提插补泻法),多中心系统比较基本针灸处方选用和不选用合谷穴治疗周围性面瘫和中风后中枢性面瘫的疗效差异,探讨由针刺方向、幅度、频率和时间组成的针刺手法“四大要素”的量效关系。

(2)探讨不同针刺手法治疗中风后中枢性面瘫的生物学机制:

应用fMRI和PET等神经影像学观察不同针刺手法对不同脑区的激活效应及脑血流量和葡萄糖代谢的作用。

课题七:

经脉现象的结构与机能研究

(1)经脉现象的研究:

2002年以来,韩国首尔大学苏光燮领导的研究组宣布发现了与经络相关的“新线状结构”,包括血管内新线状结构,淋巴管内新线状结构、脊髓内新线状结构,内脏表面新线状结构和外周组织中的“针灸肌肉通道(X通道)”。

该研究组近年来已经就这些结果发表了100多篇文章,在国际上产生了一定的影响,为了追踪这一新的研究动态,我们对其研究进行了一定的调研和重复。

综合各方面的情况,我们认为韩国研究中的“针灸肌肉通道“和“内脏新线状结构”可能与中医经络有一定关系,值得追踪研究,并结合我们自身的研究特色,争取超越对方,故这两种结构是我们要研究的主要内容。

1)外周针灸肌肉通道的研究

在大白鼠、兔和猪的外周组织中寻找X通道,对X通道的超微结构(组织通道)和宏观结构的观察,对X通道中的液体压力、流阻和液量进行测量,对X通道进行同位素示踪与计算机三维重建,对X通道中液体的蛋白质成分进行测量。

2)对内脏表面新线状结构的研究

在大白鼠、兔和猪的内脏表面寻找新线状结构,对该结构光镜水平下的细胞结构和超微结构进行研究,用同位素示踪等方法观察从内脏表面到体表或从体表到内脏的物质迁移。

获取其中的液体,进行蛋白质分析或基因来源的分析,针刺体表相关穴位,测量化学成分的变化。

(2)穴位内脏相关的神经生物学基础研究

1)从结构上探讨不同穴区和相关内脏在周围和中枢神经系统的不同水平的节段性和区域性分布,及二者在相关部位的重叠和汇聚。

2)从机能和分子水平研究不同穴位和内脏信息传入在不同中枢水平的汇聚及其参与的神经递质。

(3)穴位和疾病相关性规律及其生物学基础研究

1)健康志愿者和相关疾病受试者临床检测实验设计:

①同一经脉穴位(包括同一经脉循行位置分布的奇穴和新穴)与体节关系的研究:

对比同一经脉穴位的主治功能与体节的关系。

冠心病心功能改善与心经穴位的关系研究:

选择心经穴位和T3皮节刺激比较观察对冠心病心功能改善情况;

②对穴区生理状态下的神经分布密度和敏感度进行分析:

穴区敏感度的研究:

采用VonFrey检查穴位的敏感度,穴区皮肤和深部组织的机械感受器类型和密度,疾病情况下与穴区相关的牵涉痛点敏感度的变化。

疾病情况下穴区敏感度的变化:

选择有牵涉痛的冠心病和胃溃疡的志愿受试者,采用VonFrey检查穴区的敏感度;

在与穴区相关的牵涉痛区采用拔火罐方法引起水疱,抽取疱中液体分析致敏和致痛活性物质(组织胺、P物质、缓激肽、钾离子等)含量,对照组为非敏感区穴位,探讨致敏穴位组织是否存在致敏生物活性物质的改变。

2)正常动物和疾病动物模型实验设计:

①穴区神经密度的研究:

采用神经示踪方法研究常用穴位(足三里、合谷)和同经(相对)不常用穴位(伏兔、手五里)和附近的非穴位区标记的背根节神经元数量的差异。

同一体节与同一经脉穴位的功能比较研究:

选择胃运动作为指标,研究下肢L3体节与胃经的下肢端穴位针刺对同一靶器官功能的调节效应比较。

②以脊髓背角会聚神经元活动为指标,这类神经元对其外周感受野的刺激发生分级的量-效规律性激活反应;

观察在正常情况下感受区穴位刺激激活会聚神经元的阈值和感受野面积的大小;

在此基础上采用心包腔、胃黏膜和子宫灌注辣椒素造成炎症或扩张直结肠造成内脏痛刺激,再检测对感受区穴位刺激激活该会聚神经元的阈值和感受野面积大小的变化,以此探讨穴位的生理和病理特性。

③以延髓背侧网状亚核(SRD)神经元活动为指标(这种神经元仅在脑干的一个神经核团存在,是异位异觉广动力神经元,它对来自躯体和内脏的各种感觉传入都能依刺激强度发生分级的量-效规律性激活反应),观察实验动物在正常和病变情况下体表Even’sblue分布点与穴位的关系,以及反应区穴位与非反应区穴位针刺敏感性的变化。

④用微电极记录SRD全身会聚神经元的活动,用vonFrey毛检测体表各部位刺激对该神经元反应的敏感度,然后用上述方法造成内脏局部伤害性刺激;

在此基础上观察神经元对体表同节段神经支配区皮肤刺激反应敏感性的变化(包括背景放电以及刺激阈的改变等),将这些敏感点与穴位作比较,揭示穴位反映病邪的诊断方面的特异性规律,并阐明穴位从沉寂到敏化的动态过程中穴位面积大小以及功能强弱的变化。

学术思路

“面口合谷收”是对经脉体表与体表上下之间的特异性联系规律和针灸临床循经远部取穴治疗原则的精辟论述,系统探讨手阳明大肠经“合谷穴”与远端循行所过“面口部”的特异性联系及其生物学机制。

在此基础上,进一步观察常用针刺手法治疗周围性面瘫和中风后中枢性面瘫的疗效差异。

在诠释经络学说科学内涵的同时,揭示针刺手法的规律,明确针刺量效关系,解释其产生的机制和原理,用以指导和提高临床疗效。

技术途径:

本项目选择不同年龄段的自愿者和周围性面瘫和中风后中枢性面瘫的患者,结合选择与人类较为接近的灵长类动物华南猕猴作为实验动物,采用神经科学、影像学、分子生物学,单电极和微阵列多通道电生理记录技术、经颅磁刺激技术和信息学交互平台,及临床医学方法等,研究以“面口合谷收”为代表的手阳明大肠经沟通人体体表与体表上下之间特异性联系的生物学机制。

同时,系统评价不同针刺手法治疗“周围性面瘫”和“中风后中枢性面瘫”的量效关系及信息编码的特性。

创新性:

1.探讨手阳明大肠经“合谷穴”与远端循行所过“面口部”的特异性联系,结合近年来神经可塑性和脑功能重组所取得的成就和相关关键技术,系统阐述体表远距离发生特异联系的经脉理论所涉及的“经脉所过,主治所及”生物学原理。

2.考察“面口合谷收”的机制与神经系统在发育、成熟、退化过程中、以及在生理、病理不同的情况下这种远距离沟通的稳定性、可塑性和返归性及其相应的原理,以增进和深化人们对脑功能的进一步了解,促进脑科学的发展。

3.本研究在神经科学与信息科学交叉的平台上,分析不同针刺手法引起的神经信息的各自编码特性,阐述不同手法的治疗效应及生物学效机制,为针灸信息学这一新的研究领域开辟新途径。

特色:

1、“面口合谷收”是对针灸临床诊疗规律认识的升华,这种特异性联系反映了经络系统是沟通人体体表-体表上下之间的联络、整合、反应的调控系统。

探讨这种诊疗规律的生物学原理,可以从总体上阐述针灸的作用机理和经脉理论的内涵,从而对针灸的现代化和提高针灸临床疗效产生积极的作用。

对合谷穴与口面部的相互联系及联系途径的深入研究,不但可以证实古代医家所创立的经络学说有丰富的临床诊疗规律作为科学依据,同时也为人们更科学地认识脑功能,揭示神经信息的传导规律和整合机理提供新的、有价值的研究思路。

2、针刺手法是影响针灸临床疗效的重要因素,由针刺方向、幅度、频率及时间是构成针刺手法量效规律的“四大要素”。

同时,针刺手法是以一组组在时间和空间序列组合的编码信息在脑的参与下发挥对机体功能活动的整合与调控,针刺手法不同,信息编码的形式也不相同。

深入探寻针刺手法的量效规律,不仅为针刺手法的量化提供科学数据,且对于提高针灸临床疗效具有重要的指导作用。

可行性分析:

本研究采用神经科学、影像学、分子生物学,单细胞和微阵列多通道电生理记录技术、经颅磁刺激技术和信息学交互平台,及临床研究方法等,临床观察和动物实验有机地结合在一起,尤其是在临床研究中选用儿童、成年、老年不同年龄组的健康志愿者作为观察对象,考察“面口合谷收”的机制与神经系统发育、成熟、退化过程中、以及在生理、病理不同的情况下这种远距离沟通的稳定性、可塑性和返归性及其相应的原理。

在动物实验中选用与人较为接近的灵长类动物(猴)作为观察对象,以接近进化的动物作为人体研究的补充。

本研究在神经科学与信息科学的交叉科学平台上,宏观层面上通过功能性磁共振(fMRI)等技术获取人体相关责任脑区的信息,在微观和介观层面上应用多导微电极阵列在体电生理记录技术和细胞外/内的微电极记录技术、经颅磁刺激技术,获取实验动物有关责任脑区神经元和神经元集群的神经信息,应用信息处理和编码的理论和方法,探讨针灸信息在中枢各级水平的传递和整合,不仅是当前生物信息学研究的热点和重点,而且将开拓针灸信息学这一新的针灸研究领域,这些现代脑科学理念和技术已经成熟,项目承担单位已经有了配套的整体设备,项目的核心成员在取得博士学位后都有在国外相关实验室博士后工作经历,已全面具备开展和完成该项研究的能力。

此项工作一旦完成,在脑科学远端距离的相互联系研究也将处于领先水平。

四、年度计划

2010.1-2010.12:

针刺合谷穴对面口部咀嚼肌肌电活动的影响。

2011.1-2011.12:

以小指侧手太阳小肠经后溪穴为对照穴,观察针刺后溪穴对面口部咀嚼肌肌电活动的影响。

2012.1-2012.12:

针刺面口部穴位(地仓、颊车、颧髎)对合谷穴区的肌电活动。

2013.1-2013.12:

针刺面口部穴位(地仓、颊车、颧髎)对合谷穴区的肌电活动。

2014.1-2014.8:

以额部足少阳胆经阳白穴作为对照穴,观察针刺阳白穴对合谷穴区肌电活动的影响。

2010.1-2010.12:

分别指压婴幼儿合谷穴、针刺健康成年志愿者和65岁老年志愿者合谷穴,观察面口部咀嚼肌的肌电活动,以后溪穴作为对照点,探讨“面口合谷收”的刺激部位是否具有穴位的特异性。

2011.1-2011.12:

2012.1-2012.12:

观察针刺面口部穴位(地仓、颊车、颧髎)对(成年健康志愿受试者)合谷穴区的肌电活动,以阳白穴为对照点,探讨“面口合谷收”的效应部位(面口部)是否具有特异性。

2013.1-2013.12:

选取65岁左右老年志愿者采用经颅磁刺激器刺激支配合谷穴区的运动皮层,记录合谷穴区和口面部骨骼肌肌电反应,探讨面口部与合谷区的相互运动联系。

2014.1-2014.8:

选取65岁左右老年志愿者采用经颅磁刺激器刺激支配口面部肌肉的运动皮层,记录合谷穴区和口面部骨骼肌肌电反应,探讨面口部与合谷区的相互运动联系。

采用单电极和/或微阵列多通道电极记录颈髓背角的单个神经元或神经元群场电位,观察面口部和合谷穴区感受野触觉、针刺的感觉传入信息在颈髓背角的会聚。

采用单电极和/或微阵列多通道电极记录丘脑基底核的单个神经元或神经元群场电位,观察面口部和合谷穴区感受野触觉、针刺的感觉传入信息在丘脑基底核的会聚。

采用单电极和/或微阵列多通道电极记录大脑感觉皮层的单个神经元或神经元群场电位,观察面口部和合谷穴区感受野触觉、针刺的感觉传入信息在大脑感觉皮层的汇集。

2013.1-2013.12:

应用微电极阵列在体电生理记录技术探讨不同手法作用于合谷穴所产生的针刺信息在非特异性感觉传导通路的二级神经元(颈髓背角)、三级神经元(丘脑基底核)的信息编码特性。

应用微电极阵列在体电生理记录技术探讨不同手法作用于合谷穴所产生的针刺信息在非特异性感觉传导通路的高级中枢(大脑皮层)的信息编码特性。

选择猕猴作为研究对象,通过拇食指固定使支配合谷穴区的拇展肌慢性萎缩,采用经颅磁刺激器刺激支配该肌肉的运动皮层,观察合谷穴区和面口部的废用性和替代性骨骼肌的肌电变化。

选择猕猴作为研究对象,通过拇食指固定使支配合谷穴区的拇展肌慢性萎缩,在相应的感觉皮层埋置慢性刺激电极,记录面口部和合谷穴区的感受野大小和感觉阈值的变化。

切除支配合谷穴区拇食指的运动皮层使其功能丧失,然后通过训练和针刺治疗使拇食指的屈指能力逐步恢复,以此探讨支配面口部肌肉的运动皮层对支配合谷穴区肌肉运动皮层的代偿情况。

切除支配面口部皮肤的感觉皮层使其局部感觉功能丧失,观察其感觉皮层的功能代偿及针刺合谷穴对其促进作用。

观察周围性面瘫和中风后中枢性面瘫患者针刺合谷穴前、针刺过程中、针刺后,以及治愈后fMRI脑影像的即时反应,探讨治疗前后脑影像学变化及相关机制。

2012.1-2012.12:

因病行拇食指截肢患者(模拟合谷穴区的去功能),观察用vonFrey毛触压或针刺面口部穴位触发的幻指觉和幻指痛现象,描绘触发幻指现象的口面分布区域。

在2011-2012年度研究的基础上,进一步采用经颅磁刺激器刺激支配合谷穴区骨骼肌的运动皮层,用肌电图仪记录口面部咀嚼肌是否会触发该肌的肌电反应。

病理状况下合谷穴区与面口部特异性联系的突触可塑性研究:

选用捻转补泻法,多中心系统比较基本针灸处方选用和不选用合谷穴治疗周围性面瘫和中风后中枢性面瘫的疗效差异,探讨由针刺手法“四大要素”(针刺作用力方向、针刺作用力大小、手法施术时间、一次操作持续有效作用时间)的量效关系。

选用提捻转泻法,多中心系统比较基本针灸处方选用和不选用合谷穴治疗周围性面瘫和中风后中枢性面瘫的疗效差异,探讨由针刺手法“四大要素”(针刺作用力方向、针刺作用力大小、手法施术时间、一次操作持续有效作用时间)的量效关系。

选用提插补泻法,多中心系统比较基本针灸处方选用和不选用合谷穴治疗周围性面瘫和中风后中枢性面瘫的疗效差异,探讨由针刺手法“四大要素”(针刺作用力方向、针刺作用力大小、手法施术时间、一次操作持续有效作用时间)的量效关系。

探讨不同针刺手法治疗中风后中枢性面瘫的生物学机制:

应用fMRI和PET等神经影像学观察不同针刺手法对不同脑区的脑血流量和葡萄糖代谢的作用。

2010.1-2010.12

1.完成大