八下教案1.docx

《八下教案1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《八下教案1.docx(24页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

八下教案1

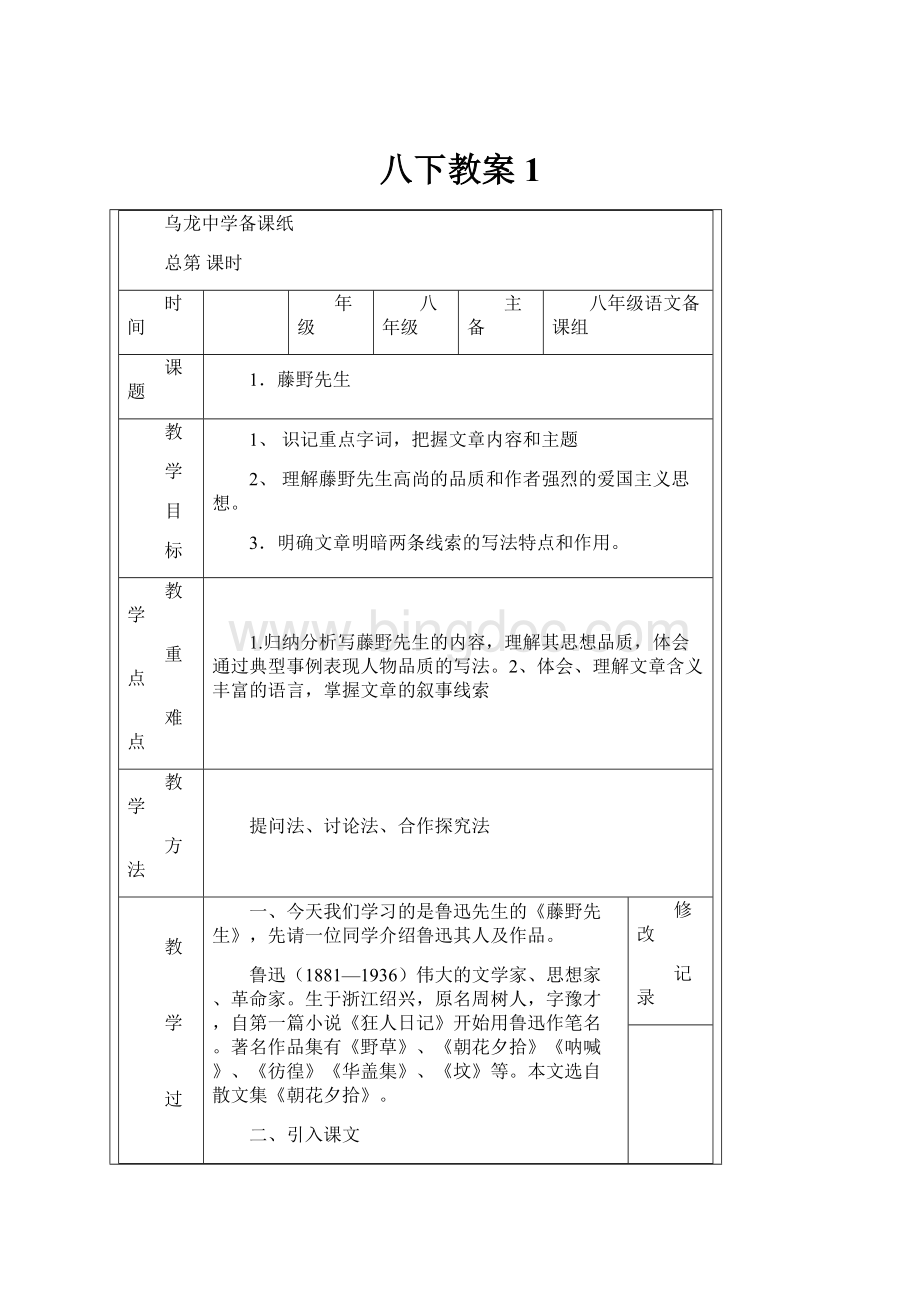

乌龙中学备课纸

总第课时

时间

年级

八年级

主备

八年级语文备课组

课题

1.藤野先生

教

学

目

标

1、识记重点字词,把握文章内容和主题

2、理解藤野先生高尚的品质和作者强烈的爱国主义思想。

3.明确文章明暗两条线索的写法特点和作用。

教学

重点

难点

1.归纳分析写藤野先生的内容,理解其思想品质,体会通过典型事例表现人物品质的写法。

2、体会、理解文章含义丰富的语言,掌握文章的叙事线索

教学

方法

提问法、讨论法、合作探究法

教

学

过

程

一、今天我们学习的是鲁迅先生的《藤野先生》,先请一位同学介绍鲁迅其人及作品。

鲁迅(1881—1936)伟大的文学家、思想家、革命家。

生于浙江绍兴,原名周树人,字豫才,自第一篇小说《狂人日记》开始用鲁迅作笔名。

著名作品集有《野草》、《朝花夕拾》《呐喊》、《彷徨》《华盖集》、《坟》等。

本文选自散文集《朝花夕拾》。

二、引入课文

同学们,我们已学过了《从百草园到三味书屋》这篇散文,从中了解到三味书屋中的老先生虽然施行的是封建书塾教育,但思想还算开明,因此,鲁迅对他“很恭敬”。

虽是“很恭敬”,但并不是很有赞赏。

而藤野先生是鲁迅在日本仙台学医时的一位日本医专的教授,鲁迅先生却对他非常尊敬,而且评价极高,说他:

“在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。

”“他的性格,在我的眼里和心里是伟大的”,他是一位怎样的老师呢?

为什么鲁迅先生对他有这么高的评价呢?

让我们来一起学习鲁迅的这篇散文《藤野先生》弄个明白吧。

三、读课文,初步把握文章内容。

方法:

教师范读,或播放课文朗读录音。

四、根据时间的推移、地点的转换将全文分成三个部分。

(一)在东京

(二)在仙台 (三)离开仙台

五、分析理解直接写藤野先生的内容:

文章内容较多,题目是《藤野先生》,我们就先从写藤野先生的内容学起。

请学生找出写藤野先生的地方,然后讨论作者从哪些方面写了藤野先生,表现了藤野先生那些高尚品质。

明确:

写藤野先生的是:

第二部分的相识、相交、相别,及第三部分的怀念。

而主要表现藤野先生的是“相识”和“相交”两部分。

所以本节课主要讨论“相识和相交”两部分内容

1.学生浏览6—10段,也可请一位学生朗读,然后让学生找出有关描写人物外貌、语言行为等方面的语句并进行分析。

明确这些语句体现了人物什么特点,出示投影:

动作行为:

挟着一叠大大小小的书 治学严谨

语言:

抑扬顿挫 生活俭朴

穿着:

模胡 旧外套 有时竟会忘记带领结

读到此,一个生活俭朴、治学严谨的学者形象已展现在我们的眼前了,这是作者,也是我们读者对藤野先生的初步了解。

让我们继续读下去,看作者为我们叙述了藤野先生的哪些事情,透过这些事情,我们将更深入地了解藤野先生的内在品质。

2.学生默读11—23段,要求学生给每件事情拟一个小标题。

明确每件事情分别体现了藤野先生什么思想品质。

(1)添改讲义

(2)纠正解剖图

(3)关心解剖实习

(4)了解女人裹脚

3.提问讨论:

这四件事反映了藤野先生什么品质?

(“添改讲义”部分抓住为什么“很吃了一惊”“不安和感激”讨论;“吃惊”是因为出乎意料,没想到藤野先生会仔细地给他改讲义,增加脱漏的地方,订正文法的错误。

“不安”是因为自己没有写好讲义感到羞愧。

“感激”是因为受到了藤野先生的关心和帮助。

“纠正解剖图”抓住“我还不服气”与藤野先生的要求作比较理解;“关心解剖实习”要求学生找出表现态度情感的词语“很高兴”“很担心”“总算放心了”等;“了解女人裹脚”突出语言所表现的思想感情。

)

课件显示如下:

事情 思想品质

添改讲义 认真负责

纠正解剖图 要求严格

关心解剖实习 热情诚恳

了解女人裹脚 求实精神

六.结束语:

读到此,我们更深地了解到藤野先生为人正直,他真诚地关心着鲁迅,热情地帮助鲁迅,对待鲁迅没有丝毫的民族偏见。

也许我们会想:

在这样一位老师的真诚帮助下,鲁迅定然能实现自己做医生的梦想,学成回国后去治病救人,救人救国。

可鲁迅最终却作出了弃医从文的决定,这究竟是怎么一回事呢?

请大家思考,下节课再讨论。

七、作业

1.写一段话,从外貌、生活情况、对待工作、对待学生、为人等几个方面,概括地介绍藤野先生。

2.给下列加点字注音,解释词语的含义。

绯红 标致 落第 不逊 诘责 托词 油光可鉴 抑扬顿挫

深恶痛疾 物以希为贵宛如驿站教诲瞥见畸形匿名杳无消息

3.思考:

(1)本文题目是“藤野先生”,但有一半以上的篇幅没有直

接写藤野。

作者写了清国留学生逛公园、学跳舞,写了从东京到仙台途经日暮里和水户,写了仙台医专的职员对他的“优待”,还写了日本“爱国青年”的寻衅和课堂上看电影。

这些事情和写藤野先生有什么内在联系?

(2)认真阅读课本上〔但在那时那地,我的意见却变化了〕这一条注解,想一想文中贯穿着鲁迅怎样的思想。

修改

记录

教

学

后

记

乌龙中学备课纸

总第课时

时间

年级

八年级

主备

八年级语文备课组

课题

1.藤野先生

教

学

目

标

1、体会语言的感情色彩揣摩关键词语的表达作用。

2.训练学生分析概括能力。

教学

重点

难点

学习根据表达的需要来选择和组织材料的写法,

学习抓住人物特征,通过具体事例来刻画人物性格的方法。

联系材料,领会作者弃医从文的情感因素,体会作者强烈的爱国主义情感与民族自尊心。

教学

方法

提问法、朗读法、情境陶冶法

教

学

过

程

一、检查作业,重点检查注音。

方法:

教师用投影显示,学生读出正确的字音。

绯红 标致 落第 不逊 诘责 托词 油光可鉴 抑扬顿挫 深恶痛疾 物以希为贵 宛如 驿站 教诲 瞥见 畸形 匿名 杳无消息

二、讨论几个问题。

1.鲁迅去日本留学的目的是什么?

为什么又弃医从文了呢?

这些反映了作者什么思想感情?

提示学生:

参看注解〔但在那时那地,我的意见却变化了〕,思考回答这个问题。

然后找出文中反映这一问题的相关事件的内容。

投影:

(1)匿名信事件 个人与祖国的尊严受到侵犯

(2)看电影事件 思想受到极大震动,民族自尊心受到严重挫伤

启发学生明确:

两件事表达的思想各有不同的侧重。

匿名信事件侧重写弱国国民受人歧视,从而激发作者要立志使自己的祖国富强起来;看电影事件侧重写中国老百姓的不觉悟,揭示了这一造成我们民族衰落的重要原因。

这两件事促成了作者为了祖国的富强而下决心弃医从文。

鲁迅先生是怀着救国救民的远大志向东渡日本的,原本想学了医术回国去救治苦难的国民,又可促进国人对于维新的信仰,达到救国图强的目的,但这两件事以后,让他认识到“医学并非一件紧要事,凡是愚弱的国民,即使体格如何健全,如何茁壮,也只能做毫无意义的示众的材料和看客”,“我们的第一要著,是在改变他们的精神,而善于改变精神的是,我那时以为当然要推文艺,于是想提倡文艺运动了。

”从这两件事和弃医从文的改变中,我们看到的是作者强烈的爱国主义的思想感情。

2.匿名信事件和看电影事件与写藤野先生有什么关系呢?

明确:

写日本“爱国青年”寻衅的匿名信事件从反面衬托了藤野先生;看电影事件是作者告别藤野先生的直接原因。

总之,所有这些都与突出藤野先生正直热忱、没有狭隘的民族偏见的高贵品质有密切的关系。

3.文中还写了哪些事?

这些事反映了什么?

与藤野先生有什么关系?

学生讨论明确:

(1)在东京的所见所闻:

清国留学生逛公园和学跳舞。

这部分作者以辛辣的语言,嘲讽了清国留学生的丑态,表达了作者强烈的爱国感情,揭示了作者离开东京去仙台的原因,为下文结识藤野先生埋下伏笔。

(可对文中的比喻夸张反语的讽刺描写做些提示)

(2)去仙台途经的日暮里和水户。

从东京到仙台六七百里,所见甚多,但文章只提到“日暮里”和“水户”两个地方,因为“日暮”两字触发了作者的忧愤之情,所以印象深刻,几十年后还记得。

至于“水户”,则是反抗清朝至死不渝的朱舜水先生客死的地方,作者对这样一位具有民族气节的学者自然会产生仰慕之情,因此对“水户”铭记不忘。

写这些事情,反映了鲁迅先生的爱国主义思想感情,这种思想是作者去仙台学医的主要动机。

(3)在仙台受到的优待。

“大概是物以希为贵罢”统领第一层,句中的副词“大概”表示推度、估计。

作者到达仙台之后受到了免交学费的优待和职员们在生活上的关心。

对于一个来自异国他乡的留学生所给予的特殊关心和照顾,固然反映了日本人民善良的心地和友好的情谊,而作者却把这些表示,推断为“物以希为贵”,这是作者感到自己受到的不是尊重,而是怜悯与同情。

这里饱含着一个弱国国民的辛酸,反映了作者强烈的民族自尊心。

“居然睡安稳了。

”句中的副词“居然”表示出乎意料之外。

意思是想不到前面说的这个客店居住条件不好,一般是不易安睡的,但出乎意料地睡安稳了,表达了作者对恶劣生活环境的不以为然。

“居然”一词加强了整个句子的幽默感。

这段写初到仙台,生活条件虽然艰苦,但还是受到“优待”。

这样写是为藤野先生出场前作准备,为后文要写的藤野先生对自己的关心、爱护起了衬托作用。

(4)与藤野先生的告别。

这是直接写藤野先生的内容,反映了作者和藤野先生的真挚感情,与前面的相识、相处构成一个完整的过程。

(5)离开仙台后对藤野先生的怀念。

这里作者直接抒发了对藤野先生的怀念之情。

并高度赞美藤野先生说:

“在我的眼里和心里是伟大的”,是“最使我感激,给我鼓励”的一位老师。

怀念的行动:

装订收藏经藤野先生改正过的讲义;把藤野先生的照片挂在书桌对面的东墙上;把怀念化为斗争的勇气和力量,“继续写些为‘正人君子’之流所深恶痛疾的文字”。

(可要求学生齐读“在我所认为我师的之中,他是……并不为许多人所知道。

”“每当夜间……”末尾,体会作者的感情和文意及修辞方法。

对“小而言之”与“大而言之”可请学生谈自己的理解。

以加深领会。

)

三、根据以上分析和归纳,请同学们谈谈本文的中心。

在学生议论的基础上归纳如下:

这是一篇回忆性的散文。

它表达了作者对藤野先生的真挚怀念,赞扬了他正直热诚、治学严谨、没有狭隘民族偏见的高尚品格。

作者追述了自己弃医从文的思想变化,洋溢着强烈的爱国主义思想感情。

四、布置作业

1.理清全文结构,编写结构提纲。

2.思考:

(1)为什么作者认为藤野先生是最使他感激的一位老师呢?

在藤野先生诸多美好的品格中,哪一点是作者最为敬佩和感动的?

(2)怎样理解最后一句话意思?

与全文中心意思有什么联系?

五、总结全文

修改

记录

教

学

后

记

乌龙中学备课纸

总第课时

时间

年级

八

主备

八年级语文备课组

课题

2、我的母亲

教

学

目

标

1、识记重点词语,了解围绕我的母亲的发生的几件事和母亲的品性

2、反复朗读体会作品的思想感情

教学

重点

难点

围绕我的母亲的发生的几件事和母亲的品性,培养他们家庭责任感

教学

方法

激情法、朗读法、引导法、提问法

教

学

过

程

一、导入新课。

播放音乐《烛光里的妈妈》,师激情导入:

母亲是天底下最神圣的一个称呼,母爱是一个永恒的话题。

今天我们要来学习一位百年前的母亲,她以自己的仁爱,宽厚,感染造就了中国文坛上的一位巨匠——胡适。

今天,我们就随着胡适,来了解他的母亲。

板书课题,作者。

二、作者简介。

胡适(1891—1962),原名胡洪,字适之。

笔名有天风、藏晖、铁儿等。

安徽绩溪人。

幼年在私塾学习。

14岁到上海求学。

1910年赴美留学。

初学农学,后攻读哲学、文学。

1917年毕业于哥伦比亚大学,获哲学博士学位。

同年7月回国。

曾任北京大学教授、校长,国民党政府驻美国大使等职务。

1962年在台湾病逝。

三、资料助读。

胡适的母亲冯顺弟(1873—1918),是绩溪县中屯人。

顺弟16岁这年春天,嫁给了比她大32岁的胡传(胡适的父亲),当时胡传已经48岁,前妻曹氏死了十多年,儿女都比顺弟大好几岁,他在外边做官,没有个家眷实在不方便,所以就续娶了个填房。

婚后的第二年,胡传便把冯顺弟接到上海同住。

第三年冬天,生下一个男孩,这便是小胡适;不过那时还不叫“胡适”,而叫“儿”。

他是胡传最小的儿子,顺弟惟一亲生的一点骨血。

小胡适出世后刚满90天,胡传被调往台湾供职。

然而,幸福是那样短暂,瞬息即逝,悲痛却来得那样突然,沉重。

中日甲午战争爆发的第二年,胡适母子刚离开台湾,回到绩溪故乡不久,就传来了他父亲胡传病死在厦门的噩耗。

这家庭的巨变和不幸,在胡适幼小的心灵里,留下了不可磨灭的记忆。

于是,顺弟23岁守寡,一直守了23年,受尽了人生的痛苦和折磨。

23年的寡居生活,漫长而痛苦,她居然熬过来了!

是什么力量支撑着她呢?

就因为有她亲生的一点骨血──她惟一的儿子胡适。

只因为这点骨血,她含辛茹苦,把全副希望寄托在儿子的渺茫不可知的将来。

为了这点骨血的将来,她愿意忍受一切,献出自己的一切,并挣扎着熬过了23年!

到1918年11月,她历尽寡居的艰辛,离开人世的时候,虽然只活了46岁,心里却应该是感到宽慰和满足的了。

四、整体感知。

1.检查生字新词。

2.学生默读课文,思考问题:

(1)文章围绕母亲写了哪些事?

这些事分别表现了母亲怎样的性格?

明确:

A.叫我早起,聆听教诲,“催”去上学。

B.我说了不该说的话,她重重责罚我。

C.新年之际,债主来要债,她从不骂一声,脸上从不露出一点怒色。

D.受了两嫂子的气,她只忍耐着,忍到不可再忍时,悲哭一场,以解心中之苦。

E.听了王叔的牢骚话,表现出刚气,不受一点人格上的侮辱。

(2)请用“母亲是一个……的人,因为……”的句式说一句话。

(3)表达了怎样的感情?

(表达了母亲对儿子深挚的爱,表现了母亲优秀的性格品质和儿子对母亲的热爱、怀念、感激之情。

)

五、理清本文层次。

提示:

1.写“我”童年时的身体、性格、特点;(1——4)

2.写母亲对“我”的直接教育和耳濡目染、潜移默化的影响。

(5——8)

3.写母亲对“我”深远的影响。

(9)

六、本课时小结。

修改

记录

教

学

后

记

乌龙中学备课纸

总第课时

时间

年级

八

主备

八语备课组

课题

2、我的母亲

教

学

目

标

1、了解母亲为人处世对作者的影响

2、帮助学生形成尊重别人、关心别人、珍惜生命、珍惜幸福的人生态度

教学

重点

难点

品味语言,感受质朴真切的文风

教学

方法

谈话法、提问法、朗读法

教

学

过

程

一、导入。

二、问题探究。

出示问题:

1.作者主要写母亲是他的恩师,为什么除了写母亲怎样训导之外,还用更多的笔墨写她与家人相处的情形?

明确:

母亲与家人相处的情形,同样也是在写“母亲是我的恩师”,写她以身示范对我的耳濡目染、潜移默化的教育和影响。

也就是不仅写了母亲对“我”的“言教”,更写了母亲对我的“身教”。

2.文章标题为“我的母亲”,然而前面三段只有一句话提到母亲,看似与课文内容没多大联系?

这是为什么?

明确:

文章前三段写作者的性格特点和童年生活,一方面写出了自己童年的爱好、快乐,另一方面也写出儿童好玩的天性;既写了童年生活的单调和失落,也写出环境与教育对一个人性格的养成所起的奠基作用。

这样看来,前三段实在不是闲笔,不仅为写母亲起到很好的铺垫作用,而且与文末相呼应。

三、品味语言。

结合上下文,品味下面语句中加点词语的分寸感。

1.我在这九年之中,只学得了读书写字两件事,在文字和思想的方面,不能不算是打了一点底子。

明确:

用“不能不”双重否定,表达了作者对“打了一点底子”的肯定,但“不能不”这一能愿动词的双重否定表达一种主观上的肯定,因而有主观认为之意,这样既表明了态度,又不显得断然和绝对。

2.在这广漠的人海里独自混了二十多年,没有一个人管束过我。

明确:

说自己“混”了二十多年,表现了作者谦逊的态度。

既表达了对母亲的怀念,又表现了母亲对我的影响之大。

3.如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人,体谅人──我都得感谢我的慈母。

明确:

事实上,作者的“好脾气”“待人接物的和气”“宽恕人”“体谅人”的性格品德是有口皆碑的,但是在说到这些美德时,前面都加了“如果”这一表假设的词语,意在表明只是一种假设,而不是自己已经具备了这些美德,表现了作者不溢美、不自夸的品格,同时也非常符合自传的语体特点。

四、拓展延伸。

朗读散文。

母亲肖复兴

板书设计:

早训、催上早学严厉

重罚、舔病眼慈爱

债主要债,不骂,不露怒色仁慈、温和、感谢

受气,忍耐、悲哭气量大、性子好

听了五叔的牢骚话,质问刚气,不受人格侮辱

修改

记录

教

学

后

记

乌龙中学备课纸

总第课时

时间

年级

八

主备

八语备课组

课题

3、我的第一本书

教

学

目

标

1.理解、积累“幽默、凄惨、奥秘、翻来覆去”等词语;

2.整体感知文意,继续了解叙事性作品的文体特征;

3、品评含意丰富的语句,养成正确的语感

教学

重点

难点

培养语言表达能力;

激活生活体验,感悟课文的思想内涵和情感蕴含

教学

方法

激情法、合作探究法、朗读法、提问法

教

学

过

程

一、情境导入

同学们,上一课我们感受了胡适对母亲以其深细而严格的教育影响自己人生历程的一段追忆。

今天,我们将走进牛汉的随笔《我的第一本书》,去感受苦难生活境况中浓浓的真挚情意给诗人的精神给养。

出示课题、作者。

二、课前热身

1.了解作者;

2.给下列加横线的字注音,并解释词语。

幽默:

有趣或可笑而意味深长。

凄惨:

凄凉悲惨。

奥秘:

奥妙神秘。

翻来覆去:

一次又一次;多次重复。

温厚:

温和宽厚。

小组内分工合作,定时完成,做在作业本上,当堂订正。

抽一人即可,要留足时间。

三、合作探究

(一)阅读课文.整体感悟。

1.学生复述“第一本书”的故事,互相补充、评议。

2.本文的线索是什么?

划分文章的结构。

学生细读课文思考

(二)再读课文,揣摩、理解研讨课文内容。

(1)文题“我的第一本书”仅仅指那半本课本吗?

还可以作怎

样的理解?

(2)作者是怀着怎样的一种感情追忆他的“我的第一本书”的?

(3)如何理解“这就是我的第一本书。

对于元贞来说,是他一

生惟一的一本书”?

再读课文

学生畅谈阅读体会,老师提示

(4)“我真应当为它写一本比它还厚的书,它值得我用崇敬的心灵去赞美”。

表达作者怎样的感情?

明确:

(1)“我的第一本书”,不仅仅指那半本课本,也指我人生的第一课。

这人生的第一课,蕴含着生活的艰辛,人间的温情,同学的友谊和上学的乐趣。

(2)作者追忆“第一本书”的心情是沉重的,他是怀着敬重真爱的感情追忆“第一本书”的,同时感情也是复杂的、百感交集的。

(3)体会书的珍贵,读书机会的珍贵。

(4)我的第一本书对“我”影响之大,作者要回报它。

尽量活跃课堂气氛。

(三)、品味语言(理解下列句子的含义)。

1.我的童年没有幽默,只有从荒寒的大自然感应到一点生命最初的快乐和梦幻。

(我的童年生活是艰苦的,但我的第一本书给我的生活带来了乐趣和知识。

)

2.我的第一本书实在应当写写,如果不写,我就枉读了这几十年的书,更枉写了这几十年的诗。

人不能忘本。

(我的第一本书,作为我的启蒙老师对我后来走上文学道路有着深远的影响。

)

这部分先抽一学生回答,然后视情况适当点拨。

四、深入理解

没有课本的乔元贞却考了第一名,父亲也认为他比“我”有出息,作者在文章的结尾处还特意补叙了乔元贞的一生的“出息”:

“他一辈子挎着篮子在附近几个村子里叫卖纸烟、花生、火柴等小东西。

”这算得什么“出息”呢?

作者为什么要作这样的交代?

五、小结与拓展

阅读本文,我们不仅为第一本书承载的故事所感动,更多的震撼是由书引发的父子之间、同学之间的浓浓情意,是20世纪二三十年代遥远的乡村荒寒、苍凉的生活境况和作者对生活的那份独特的感受。

请同学们联系生活体验,体会文章的思想感情,具体深入地谈谈自己的理解和感受。

六、布置作业

本课练习题

修改

记录

教

学

后

记

乌龙中学备课纸

总第课时

时间

年级

八年级

主备

八年级语文备课组

课题

4、列夫·托尔斯泰

教

学

目

标

1、学习品味含义丰富的语句,

2、体会文中丰富而深厚的人文内涵,提高学生的人文素养。

教学

重点

难点

托尔斯泰的思想变化和人生追求

教学

方法

复习法、讨论交流法、提问法、探究法

教

学

过

程

一、复习旧课

听写词语:

黝黑、禁锢、尴尬、炽热、轩昂、粗制滥造、藏污纳垢、鹤立鸡群、正襟危坐、广袤无垠。

二、介绍有关托尔斯泰的生平传记和作品。

了解他思想变化和人生追求学生搜集有关资料,在班上交流。

列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰(1828~1910),19世纪末20世纪初俄国最伟大的文学家,也是世界文学史上最杰出的作家之一,他的文学作品在世界文学中占有第一流的地位。

代表作有《安娜·卡列尼娜》、《战争与和平》、《复活》以及自传体小说三部曲《幼年》、《少年》、《青年》。

其他作品还有《一个地主的早晨》、《哥萨克》、《塞瓦斯托波尔故事集》、《琉森》等。

他以自己漫长一生的辛勤创作,登上了当时欧洲批判现实主义文学的高峰。

托尔斯泰出身于古老而有名望的大贵族,但他一生始终不渝地真诚地寻求接近人民的道路,多次在自己的庄园进行改革,不过都没成功。

五十年代开始文学创作。

《战争与和平》是他前期的创作总结。

《安娜·卡列尼娜》代表他创作的第二个里程碑。

《复活》是他长期思想探索的艺术总结,是他对俄国地主资产阶级社会批判最全面、深刻、有力的一部长篇小说。

《战争与和平》以战争问题为中心,以库拉金、保尔库斯基、罗斯托夫、别竺豪夫四家贵族的生活为线索,展示了19世纪最初15年的俄国历史,描绘了各个阶级的生活,提出了许多重大问题。

小说的中心思想在于表现人民是推动历史的决定力量,肯定了1812年俄国人民反拿破仑入侵战争的正义性质。

《安娜·卡列尼娜》交织着安娜追求爱情自由和列文探索社会出路这两条平行发展的线索,通过这两条情节线索,小说不仅形象地反映俄国社会的变动,同时也鲜明地暴露了托尔斯泰世界观的尖锐矛盾。

《复活》托尔斯泰在《复活》中,对地主资产阶级社会进行了尖锐无比的批判,表达了他对国家、教会、土地私有制和资本主义的看法。

他以强烈的愤怒,揭发专制制度给人民带来的深重灾难。

主人公:

玛丝洛娃、聂赫留朵夫。

教师引导学生体会托尔斯泰人格的美及他的形象宏伟,品格感人。

三、探究活动

课文一方面说托尔斯泰“可以任意支配整个世界及其知识财富”,可见他是幸福的;但另一方面又说他得不到“属于自己的那一份幸福”,这是否矛盾?

你怎样理解作者所说的“幸福”的含义?

联系托尔斯泰的生平(主要是晚年的思想变化),与同学讨论:

托尔斯泰究竟幸福还是不幸?

学生讨论、交流,鼓励发表独特的看法。

四、拓