江苏专版高考历史总复习 第一单元 古代中国的政治制度 第2讲 从汉至清政治制度的演变教.docx

《江苏专版高考历史总复习 第一单元 古代中国的政治制度 第2讲 从汉至清政治制度的演变教.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏专版高考历史总复习 第一单元 古代中国的政治制度 第2讲 从汉至清政治制度的演变教.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

江苏专版高考历史总复习第一单元古代中国的政治制度第2讲从汉至清政治制度的演变教

第一单元古代中国的政治制度

第2讲 从汉至清政治制度的演变

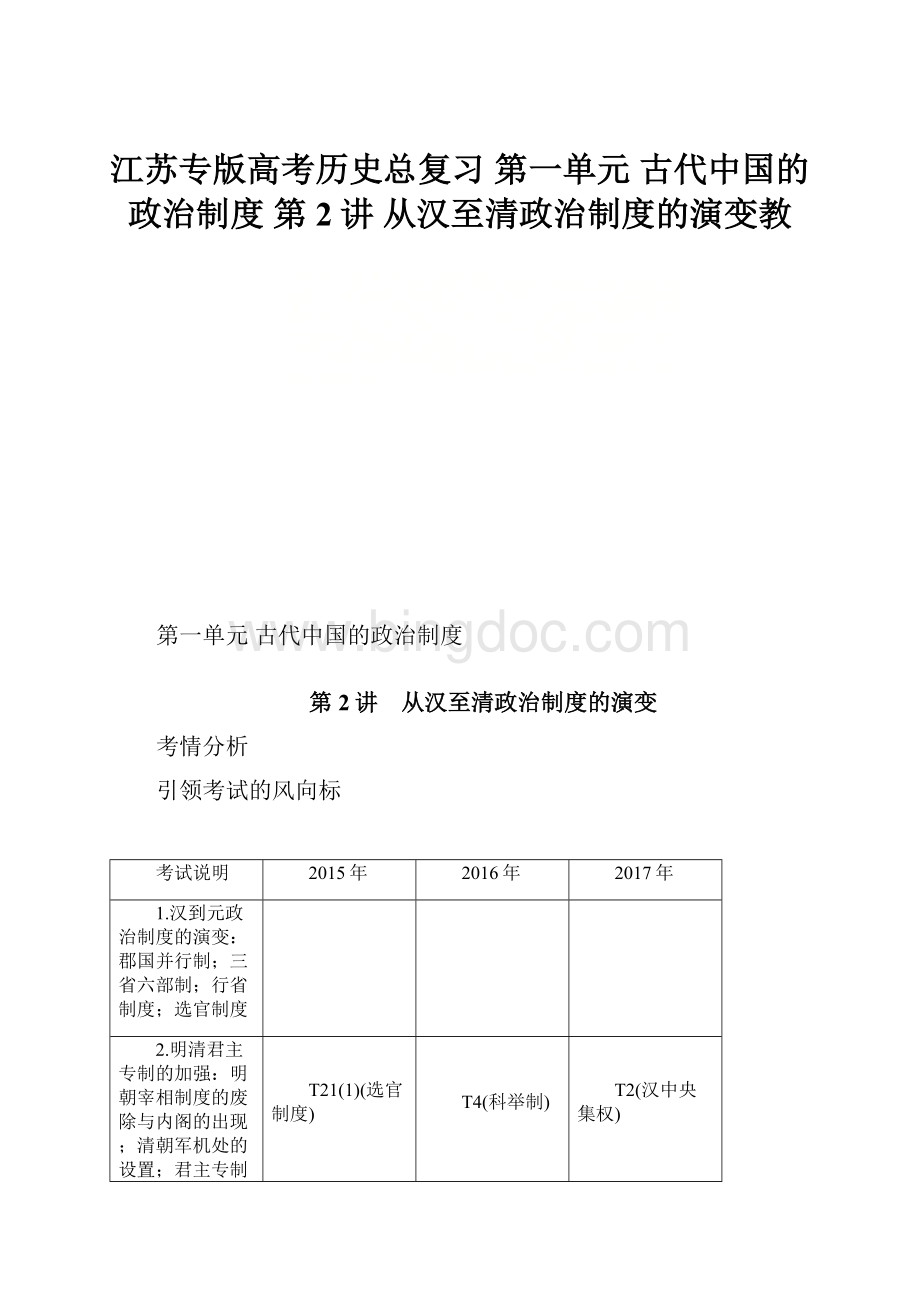

考情分析

引领考试的风向标

考试说明

2015年

2016年

2017年

1.汉到元政治制度的演变:

郡国并行制;三省六部制;行省制度;选官制度

2.明清君主专制的加强:

明朝宰相制度的废除与内阁的出现;清朝军机处的设置;君主专制制度的加强对中国社会发展的影响

T21

(1)(选官制度)

T4(科举制)

T2(汉中央集权)

T3(三省六部制)

复习建议:

1.理解郡国并行制、三省六部制、行省制度、内阁、军机处等概念的内涵,区分察举制、九品中正制、科举制的主要依据及主要特征

2.以文明史观为指导,从政治文明的角度,理解君主专制、中央集权、选官制度的演变、趋势及其特征

考点导学

扬帆启程的导航灯

考点一 汉至元政治制度的演变

(一)中央集权制度的发展

汉

初

郡

国

并

行

制

背景

措施

影响

汉初,在地方上实行①__________并行制,地方割据势力膨胀,造成“七国之乱”,严重威胁了中央集权

汉景帝平定“七国之乱”

汉武帝颁布“②__________”

王国越分越小,③__________得到加强

元

朝,行

省

制

度,

目的

措施

影响,

为了加强对辽阔的疆域的统治

在地方实行④________制度。

中书省直辖河北、山西、山东,其他地方设行中书省

行省长官由朝廷任命,下设路、府、州、县,边远民族地区设⑤________进行管理

便利了中央对地方的管理,加强了中央集权

巩固了多民族国家的统一

是中国古代地方行政制度的重大变革,是中国⑥__________的开端

【点题训练1】 公元前113年,汉武帝下令禁止郡国和民间私铸钱币,指定专门官吏负责铸造五铢钱,作为法定货币。

这一举措( )

A.有利于加强中央集权B.首次实现了国家统一

C.加重了百姓赋税负担D.空前强化了君主专制

(二)君主专制的演进

魏晋南

北朝

逐渐形成三省体制

隋

唐

确立

并完

善了

三省

六部

制

内容

影响

中书省、⑦______和尚书省,分别负责⑧__________、⑨__________⑩________,⑪______下设六部

三省相互牵制,互为补充,分工明确,提高了⑫____________

相权一分为三,削弱了相权,保证了⑬__________的独尊

是中国古代政治制度的重大创造,为以后历朝沿用

【点题训练2】 唐初,三省长官都是宰相,后来发生了两种变化:

一是皇帝选拔中级官吏出任宰相;二是执掌行政职能的尚书省地位下降,与决策职能相关联的中书省、门下省地位上升。

这表明( )

A.三省六部制基本上已被废除

B.政府的行政效率极大提高

C.君权与相权的关系有所调整

D.中书省、门下省决策权扩大

(三)选官、用官制度的变化

汉代

察举制

方式

⑭______令郡、国每年举荐孝、廉各一人,建立人才选拔制度。

⑮______成为士大夫做官的主要途径

魏晋南

北朝时

期

⑯__________

依据

选用官吏注重⑰__________

隋唐

—

1905年

⑱__________

形成

过程

影

响

隋文帝废除九品中正制,开始采用⑲__________的方式选拔官员

隋炀帝时,设立⑳________,科举制形成

唐宋元各朝继承并完善了科举制

(1)是封建选官制度的一大进步。

把读书、考试与做官紧密联系起来,有利于打破特权垄断、扩大官吏人才来源、提高官员文化素质

(2)把选拔人才和任命官吏的权力集中到中央政府,大大加强了

__________

(3)为历朝沿用,影响深远

【点题训练3】 “宋沿唐制,亦贵进士科。

然唐时犹兼采誉望,不专辞章。

宋则糊名考校,一决文字而已。

”由此可见,与唐代科举相比,宋代( )

A.考试程序更加公正B.取士科目有所减少

C.进士及第尤为尊贵D.录取人数大大增加

考点二 明清君主专制的加强

明朝

废除

丞相

制度

背景

措施

影响

丞相权势过重,妨碍了皇权的高度集中

(1)1380年,

__________诛杀丞相胡惟庸

(2)裁撤中书省和丞相,以六部分理全国政务,直接对皇帝负责

(3)下令以后不许再立丞相

秦以来一直实行的宰相制度被废除;君主专制进一步加强

明朝

内阁

的出

现,

背景

过程

性质

实质,

废除丞相制度后,全国重大事务都由明太祖决断,政务繁忙

(1)奠基:

明洪武十五年,设置

__________作为侍从顾问,但很少参决政事

(2)确立:

明成祖朱棣选拔翰林院官员入值文渊阁,开始参与机密事务的决策,内阁制度

__________

(3)发展:

明宣宗时期,内阁大学士被授予替皇帝批答大臣奏章的票拟权;万历年间,首辅张居正当权时,大权尽归内阁,六部几乎变成内阁下属

不是法定的中央一级行政机构或决策机构,只是为皇帝提供顾问的

______________

______________________的产物,不可能对皇权构成制约作用

清朝

军机

处的

设立,

背景

设立

时期

初设

原因

职能

影响,

(1)清初,仿照明朝制度,设内阁,置六部。

军国机要,由满洲贵族组成的议政王大臣会议定夺。

皇权受到极大限制

(2)康熙帝时期,为扩大皇权,设立南书房,与内阁、议政王大臣会议三足鼎立,互相制约,集权于皇帝

__________时期

为办理西北军务

接受皇帝召见,跪受笔录,传达诏令

提高了行政效率;

______________加强,

__________________进一步得到巩固

巧学识记

运用浓缩要点法识记军机处的特点:

军机处的特点

(1)“简”:

指机构人员十分简单。

(2)“勤”:

指地近宫廷,便于宣召。

(3)“速”:

指办事速度快,效率高。

(4)“密”:

指地处内廷,外界干扰少。

【点题训练4】 明初朱元璋严禁宦官读书识字,但后期宦官读书识字逐渐制度化,士大夫甚至有针对性地编纂适合宦官学习的读本。

由此可以推知,明代中后期( )

A.中枢决策过程发生异变 B.皇帝权力日趋衰落

C.内阁议政功能已经丧失D.宦官掌握决策权力

巧学识记

运用图示法理解专制主义中央集权制的特点

“一废二设走极端”

“两强、两弱、两矛盾”

要点一 唐朝三省六部制的特点及评价

特

点

相权三分

中书省制定政令,门下省审核政令,尚书省执行政令,这样既能互相制衡,也能分工合作,从而提高行政效率

职权分明

三省职权按行政程序划分,一切政令从起草(中书省)、审核(门下省)至执行(尚书省),都经由三省处理

加强皇权

分散了宰相及中央机构的权力,互相牵制;同时,将尚书省权分六部,既限制了地方割据势力的产生和发展,又推动部门牵制与机构运转

节制君权

皇帝所颁政令,未经政事堂通过,不能施行,以相权节制君权,可弥补君主才干的不足

评

价,

三省六部制是一套较为完备严密的封建官僚体系,有利于提高行政效率,减少决策失误,防止个人权力过分膨胀,加强了中央统治力量

三省的分工,使宰相的权力一分为三,削弱了相权,加强了皇权。

三省六部制的确立和完备,使封建中央集权制度更加完善,为此后历代王朝沿用

随着专制主义中央集权恶性的发展或朝政腐败,权力失去制约和平衡,三省六部制也就失去了维护封建统治的积极作用

【典例训练1】 《新唐书·百官志二》载:

“给事中四人,正五品上……凡百司奏抄,侍中既审,则驳正违失。

诏敕不便者,涂窜而奏还,谓之涂归。

”赋予给事中“涂归”权力的主要目的是( )

A.制衡行政运作程序 B.保障君主独断之权

C.提高政府办事效率 D.剥夺丞相行政权力

要点二 古代中国选官制度的演变趋势及评价

演变

趋势

1.选官标准以品行、门第为主,逐渐演变为以考试成绩为主要依据

2.由地方评议推荐的方式逐渐演变为以考试作为选拔的主要依据

3.人才选拔逐渐制度化,体现了相对公平、公开、客观的原则

科举制逐渐完善,对今天我国的考试制度和东西方文官选拔制度有重要影响。

封建社会后期,科举制的消极作用占据主导,成为愚民政策,明清八股取士,禁锢思想,束缚人才

评价

地位

古代选官制度是保证和巩固统治者统治的重要举措

作用

各种选官制度在执行初期都起到了巩固统治的积极作用,但在执行后期,逐渐影响和阻碍了社会的发展

选官标

准和方

式

中国古代选官标准经历了由以家世、门第为主到以才学为主的变迁,选拔方式渐趋严密科学,形势趋向公开、公平、客观

选拔程序

汉代主要是由地方选拔人才为官,隋唐以后主要由中央采用考试方式选官,从汉至唐选官制度的变化充分反映出封建政府将官员的选拔权收归中央,加强中央集权这一实质

巧学识记

图解中国古代选官标准和方式的演变

【典例训练2】 下图是南宋理宗宝祐四年录取的《进士出身统计数据表》。

其中父辈有官职者,低等级的又占了半数以上。

对此理解正确的是( )

A.科举制度结束贵族体制

B.选官推动社会阶层流动

C.南宋时科举制走向成熟

D.考试成为做官必经之路

史料研读

通向成功的试金石

史料一 唐朝三省六部制示意图

史料二 唐初规定:

“凡军国大事,则中书舍人各执己见,杂署其名,谓之五花判事。

中书侍郎、中书令省审之,给事中、黄门侍郎驳正之。

”

——《唐六典》卷8《门下省给事中条》

(1)史料一反映了唐朝中央权力机构的基本运作程序:

三省之间分工明确,相互牵制,有利于保证皇权的独尊。

(2)史料二中的“中书舍人”隶属中书省,掌制诰,多以有文学资望者充任。

“给事中、黄门侍郎”隶属门下省官;黄门侍郎掌出纳帝命,相礼仪;给事中职掌读署奏抄,驳正违失。

(1)根据史料一,说明唐朝中央权力机构的基本运作程序。

(2)根据上述史料,我们如何评价三省六部制?

随堂验收

学以致用的训练营

考点一 从汉至元政治制度的演变

1.

表1

皇帝纪年

公元纪年

郡级政区

汉高帝十二年

前195年

15郡

汉文帝十六年

前164年

24郡

汉景帝中六年

前144年

68郡、国

汉武帝元封五年

前106年

108郡、国

表1为西汉朝廷直接管辖的郡级政区变化表。

据此可知( )

A.诸侯王国与朝廷矛盾渐趋激化

B.中央行政体制进行了调整

C.朝廷解决边患的条件更加成熟

D.王国控制的区域日益扩大

2.《晋书·卫瓘传》载:

“瓘以魏立九品,是权时之制,非经通之道,宜复古乡举里选。

与太尉亮等上疏曰:

‘昔圣王崇贤,举善而教。

诚以闾伍之政,足以相检,询事考言,必得其善。

是以崇贤而俗益穆,黜恶而行弥笃。

’”据此可知( )

A.卫瓘主要代表士族门阀的利益

B.卫瓘认为察举制具有教化功能

C.官制改革使民俗更加淳朴和顺

D.魏晋以察举制取代九品中正制

3.唐代的取士原则事实上兼顾着士人的平日才学与科场表现,有时主考官还派专人采访举子在社会上的才德声望,制成名录以供录取时参考。

由此可见,唐代科举( )

A.沿用九品中正制 B.录取限制较为苛刻

C.存留察举制痕迹D.考试程序趋向公正

4.元人程钜夫《论行省》中说:

“(行省)名称太过,威权太重。

凡去行省者,皆以宰相自负,骄倨纵横,无敢谁何。

”另据《元文类》记载,仕于(元)仁宗至文宗朝的曹元用说:

“方伯(地方长官的统称)不敢专决大政,咨中书而后行。

”这两段材料( )

A.反映了元朝君主专制得到强化

B.证明了行省容易形成地方割据

C.揭示了行省权力结构的双重性

D.相互矛盾但并不符合历史事实

考点二 明清君主专制的加强

5.明人何良俊《四友斋丛说》卷七载:

“今各部之事,皆听命于阁下,所不待言,虽选曹(吏部)有员缺,亦送揭帖与阁,然后注选。

此不知胡汪当国时有此事否。

夫威权日盛,则谤议日积,谤议日积,则祸患日深。

”这说明当时( )

A.六部停止了运行机制

B.内阁获得了官吏任免权

C.相权日益受阁权抑制

D.内阁权势日盛带来祸患

6.下列是某著作中的部分目录,请拟定一个合适的研究主题( )

A.内阁制逐渐走向消亡

B.清代地方行政体制的演变

C.清代中央体制的演变

D.康熙皇帝加强皇权的措施

7.在中国古代社会,官僚制度是维系君主权力运作的重要支柱。

阅读下列材料:

材料一 君为元首,臣为股肱,上下相维,内外相制,若网之有纲,丝之有纪……古之王者,设……二十七大夫,八十一元士,以纲纪其内;设方伯、州长、卒正、连帅、属长,以纲纪其外。

尊卑有序,若身之使臂,臂之使指,莫不率从。

此为政之体也。

——司马光《上神宗之体要》

材料二 中国自秦以下,传统政治,论位则君最高,论职则百官分治,论权则各有所掌,各自斟酌。

如汉代之选举,唐代以下之考试,皆有职司,其权不操于君。

朝廷用人,则一依选举考试之所得。

故中国自秦以下之传统政府,仅可称之曰:

“士人政府”。

——钱穆《国史新论》

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,指出古代封建君主为了“纲纪其内”和“纲纪其外”,在中央和地方分别实行了哪些制度?

(2)据材料二,指出钱穆的主要观点并概括其主要论据。

(不得照抄原文)

(3)据上述材料,分析钱穆对于古代官僚制度认识的局限性。