江苏省高考语文试题.docx

《江苏省高考语文试题.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《江苏省高考语文试题.docx(14页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

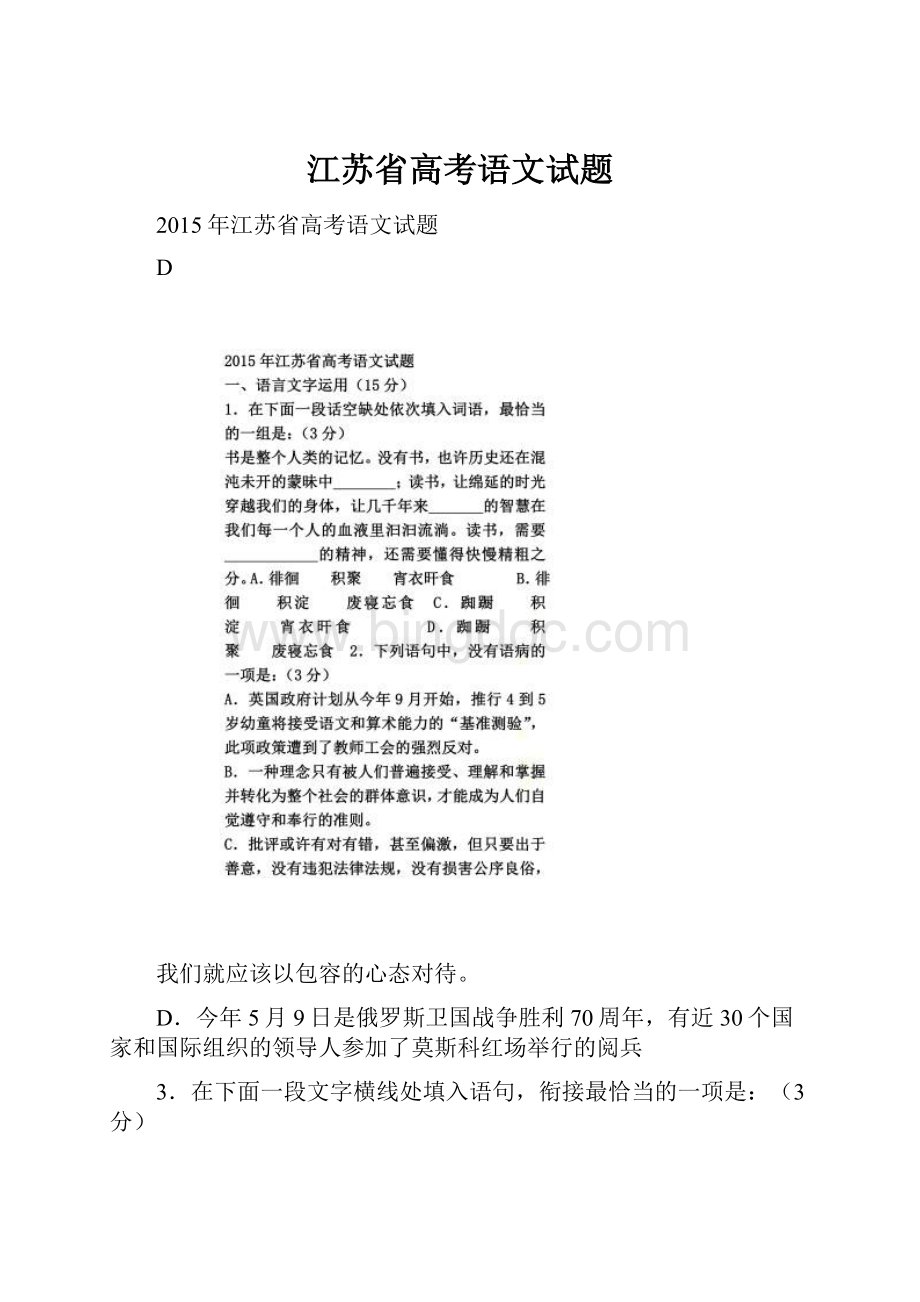

江苏省高考语文试题

2015年江苏省高考语文试题

D

我们就应该以包容的心态对待。

D.今年5月9日是俄罗斯卫国战争胜利70周年,有近30个国家和国际组织的领导人参加了莫斯科红场举行的阅兵

3.在下面一段文字横线处填入语句,衔接最恰当的一项是:

(3分)

自宋元至明清,清明节除了要祭扫家墓,还要在门楣、窗户上插上柳条。

___________,___________。

___________,__________,__________,__________。

①达到人丁兴旺、身体健康的目的 ②于是在郊游踏青时

③它便成了人类文化中生命力的象征

④人们企盼将这种生命力转移到自家门庭和家庭成员身上 ⑤不会忘记顺便折一些柳条回来

⑥由于柳树最先送来春的消息并且具有旺盛的生殖力 A.⑥③④①②⑤ B.②⑤①④⑥③ C.②④⑥③①⑤ D.⑥④②⑤③①

4.下列诗句中,没有使用比拟手法的一项是:

(3分)

A.东风便试新刀尺,万叶千花一手裁。

B.浮萍破处见山影,小艇归时闻草声。

C.有情芍药含春泪,无力蔷薇卧晓枝。

D.唯有南风旧相识,偷开门户又翻书。

5.下列对“中国文化遗产”标志理解不恰当的一项是:

(3分)( )

A.标志整体呈圆形,既体现民族团结、和谐包容的文化内涵, 也体现文化遗产保护的理念。

B.标志中的太阳神鸟图案动感很强,既体现中国文化强大的向 心力,也体现自强不息的民族精神。

C.标志中的神鸟与太阳光芒的数目,暗合中国文化中四季、四 方、十二生肖、十二时辰等元素。

D.标志中光芒四射的太阳,既象征着光明、生命和永恒,也象 征着我国飞速发展的文化产业。

二、文言文阅读(18分)

欧阳伯和墓志铭

张耒

君欧阳氏,讳发,字伯和,庐陵人,太子少师文忠公讳修之长子也。

为人纯实不欺、内外如一,淡薄无嗜好,而笃志好礼,刻苦于学。

胡瑗掌太学,号大儒,以法度检束士,其徒少能从之。

是时文忠公已贵,君年十有五,师事瑗,恂恂惟谨,又尽能传授古乐钟律之说。

既长,益学问,不治科举文词,独探古始立论议,自书契以来至今,君臣世系、制度文物,旁至天文地理,无所不学。

其学不务为抄掠应目前,必刮剖根本见终始,论次使族分部列,考之必得,得之必可用也。

呜呼!

其志亦大矣。

然其与人不苟合,论事是是非非,遇权贵不少屈下,要必申其意,用是亦不肯轻试其所有,而人亦罕能知君者,而君之死也,今眉山苏公子瞻哭之,以为君得文忠之学,汉伯喈、晋茂先之徒也。

君为殿中丞时,曹太后崩,诏定皇曾孙服制。

礼官陈公襄疑未决,方赴临,召君问其制,君从容为言,襄即奏用之。

是时,方下司天监讨论古占书是否同异,折中为天文书,久未就,而襄方总监事,即荐君刊修。

君为推考是非,取舍比次,书成,诏藏太史局。

君治官无大小,不苟简,所创立,后人不能更。

其著书有《古今系谱图》《国朝二府年表》《年号录》,其未成者尚数十篇。

夫人吴氏,故丞相正宪公充之女,封寿安县君。

男一人,曰宪,滑州韦城县主簿。

女七人。

元祐四年十一月甲子,葬君郑州新郑县旌贤乡刘村文忠公之兆,而宪来求铭。

(选自《张耒集》,有删节)

6.对下列加点词的解释,不正确的一项是:

(3分)

A.为人纯实不欺 欺:

欺骗 B.不治科举文词 治:

研究

C.要必申其意 申:

施展 D.召君问其制 问:

询问

7.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是:

(3分)

A.欧阳发学习刻苦,尊师重道。

十五岁时拜胡瑗为师,后来能够传授古乐钟律方面的学问。

B.欧阳发为人诚实,淡薄名利,爱好礼义。

他性格刚直、议论事情坚持原则、不随意迎合别人。

C.曹太后去世后,欧阳发帮助陈襄解决了皇曾孙服制的问题。

后经陈襄推荐,欧阳发参与修订完成天文书。

D.欧阳发道德学问俱佳,不愧是名门之后。

他去世后,苏轼感到很悲伤,让张耒写下了这篇墓志铭。

8.把文中画线的句子翻译成现代汉语。

(8分)

⑴胡瑗掌太学,号大儒,以法度检束士,其徒少能从之。

译文:

胡瑗掌管太学,人称大儒,用法度检点约束士人,他的学生很少能跟从他。

⑵君治官无大小,不苟简,所创立,后人不能更。

译文:

欧阳发担任官职无论大小,都不草率简略,创立的东西,后来的人不能更改。

9.欧阳发在治学方面有哪些特点?

请简要概括。

(4分)

【答案】勤奋刻苦,广泛涉猎,刨根究底,分门别类,学以致用。

(只答出四个且意对即可)

三、古诗词鉴赏(11分)

10.阅读下面这首唐诗,回答问题。

秋日题窦员外崇德里新居

刘禹锡

长爱街西风景闲,到君居处暂开颜。

清光门外一渠水,秋色墙头数点山。

疏种碧松通月朗,多栽红药待春还。

莫言堆案无余地,认得诗人在此间。

注:

堆案,堆积案头,谓文书甚多。

(1)联系全诗,概括作者“开颜”的原因。

(4分)

⑵简要赏析颔联、颈联的写景艺术。

(4分)

⑶尾联表达了作者什么样的情感?

(3分))

四、句名名篇默写。

(8分)

11.补写出下列各句名篇中的空缺部分。

⑴总角之宴,言笑晏晏。

__________,不思其反。

(《诗经·卫风·氓》)

⑵风急天高猿啸哀,__________。

(杜甫《登高》)

⑶__________,其为惑也终不解矣。

(韩愈《师说》)

⑷中通外直,__________。

(周敦颐《爱莲说》)

⑸塞下秋来风景异,__________。

(范仲淹《渔家傲》)

⑹__________,徘徊于斗牛之间。

(苏轼《赤壁赋》)

⑺兴于《诗》,立于礼,__________。

(《论语·泰伯》)

⑻落红不是无情物,__________。

(龚自珍《己亥杂诗》)

五、现代文阅读

(一)(20分)

阅读下面的作品,完成12~15题。

比邻而居 王安忆

①装修的时候,有人提醒我,不要使用这条公共烟道,应该堵上,另外在外墙上打一个洞,安置排油烟机的管子。

可是,我没听他的。

好了,现在,邻居家的油烟就通过我家的排油烟机管道,灌满了厨房。

②我可以确定,我家厨房的油烟仅来自于其中一家,因为油烟的气味是一种风格。

怎么说?

它特别火爆。

花椒、辣子、葱、姜、蒜、八角,在热油锅里炸了,轰轰烈烈起来了。

这家人在吃方面还有一个特征,就是每顿必烧,从不将就。

时间长了,我对他们生出一些好感,觉得他们过日子有着一股子认真劲:

一点不混。

并且,也不奢侈。

他们老老实实,一餐一饭地烧着,一股浓油赤酱的味,使人感到,是出力气干活的人的胃口和口味,实打实的,没有半点子虚头。

在我的印象中,他们没落下过一顿。

他们在吃的方面,一是有规律,二是很节制。

这些,都给人富足而质朴的印象,是小康的生活气息。

③有一段日子,在一日三餐之外,这家人还增添了两次草药的气味。

草药的气味也是浓烈的,“扑”一下进来,涌满了厨房。

不知是因为草药气的影响,还是实际情况如此,一日三餐的气味不那么浓郁了。

倒不是变得清淡,而是带些偃旗息鼓的意思。

这段日子蛮长的,这么算吧,每周炖一次鸡汤,总共炖了四至五次。

草药的苦气味和鸡汤的香味,是这段时间油烟味的基调。

这也是认真养病的气味:

耐心,持恒,积极,执着。

④之后,忽然有一天,我家的厨房里滚滚而来一股羊肉汤的气味。

这就知道,他们家人的病好了,要重重地补偿一下,犒劳一下。

倒不是吃得有多好,但它确有一种盛宴的气氛,带有古意。

古人们庆贺战功,不就是宰羊吗?

果然,草药味从此消遁,炖汤的绵长的气味也消遁,余下一日三餐,火爆爆地,照常进行。

⑤在较长一段稔熟的相处之后,我家厨房来了一个不速之客,那是一缕咖啡的香气。

这是另一路的气味,和他们家绝无相干。

它悄悄地,夹在花椒炸锅的油烟里,进来了。

这是一股子虚无的气息,有一种浮华的意思在里面,和他们家实惠的风格大相径庭。

因此,我断定,这又是一户新入住的人家,很没经验地,也将管子接进了烟道,又恰逢顺时顺风,于是,来到我家厨房凑热闹了。

这一路的风格显然要温和、光滑一些,比较具有装饰感,唤起人的遐想。

和它不那么实用的性格相符,它并不是按着一日三餐来,不大有定规,有时一日来一次,有时一日来两次,有时一日里一次不来,来时也不在吃饭的点上,而是想起了,就来,想不起,就不来,显得有些孱弱似的。

而那先来的,从来一顿不落,转眼间,油烟全面铺开,又转眼间,油烟席卷而去,总是叱咤风云的气势。

但是,有时候,夜已经很深了,那新来的,悄然而至。

咖啡的微苦的香味,弥漫开来。

⑥气味终究有些杂了,可是泾渭分明,绝不混淆。

你来我往,此起彼伏。

再过段日子,又来了一个,显见得是苏锡帮的,气味特别甜,空气都能拉出丝来了。

第四位又来了,它一方面缺乏个性,另一方面又颇善融会贯通。

它什么都来:

香、辣、酸、甜,大蒜有,大蒜粉也有,麻油有,橄榄油也有。

于是,所有的气味全打成一团,再分不出谁是谁的来路。

我们这些比邻而居的人家,就这样,不分彼此地聚集在了一处。

⑦这一日,厨房里传出了艾草的熏烟。

原来,端午又到了。

艾草味里,所有的气味都安静下来,只由它弥漫,散开。

一年之中的油垢,在这草本的芬芳中,一点点消除。

渐渐的,连空气也变了颜色,有一种灰和白在其中洇染,洇染成青色的。

明净的空气其实并不是透明,它有它的颜色。

(有删改)

12.文章③④两段写第一家的草药味,凸显了这家人什么样的生活风格?

请简要分析。

(4分)

13.请结合文章内容,说明第⑤段中“孱弱”的含意。

(4分)

14.文章的叙述线索是什么?

设置这一线索有什么作用?

(6分)

15.请探究文章最后一段中画线句的意蕴。

(6分)

六、现代文阅读

(二)(18分)

阅读下面的作品,完成16~18题。

罗丹的雕刻

熊秉明

雕刻的发生源自一种人类的崇拜心理,无论是对神秘力的崇拜,对神的崇拜,或者对英雄的崇拜。

把神像放在神龛里,把英雄像放在广场的高伟基座上,都表示这一种瞻仰或膜拜的情操。

雕刻家把神与英雄的形象具体化。

他的创作是社会交给他的任务。

所以雕刻家在工作中,虽然有相当的自由,可以发挥个人才华,但是无论在内容上,在形式上,还要首先服从一个社会群体意识长期约定俗成的要求。

有时,我们在庙宇装饰、纪念碑细部也看到日常生活的描写,有趣而抒情,然而那是附带的配曲。

罗丹的出现,把雕刻作了根本性的变革,把雕刻受到的外在约束打破。

他不从传统的规格、观众的期待去考虑构思,他以雕刻家个人的认识和深切感受作为创造的出发点。

雕刻首先是一座艺术品,有其丰富的内容,有它的自足性,然后取得它的社会意义。

所以他的作品呈现的时候,一般观众,乃至保守的雕刻家,都不免惊骇,继之以愤怒、嘲讽,而终于接受、欣赏。

他一生的作品,从最早期的《塌鼻的人》《青铜时代》,一直到他最晚年的《克列蒙梭》《教皇伯诺亚第十五》都受到这样的遭遇,只不过引起的波澜大小不同而已。

欣赏罗丹毕生的作品,我们也就鸟瞰了人的生命的全景。

从婴孩到青春,从成熟到衰老,人间的悲欢离合,生老病死,爱和欲,哭和笑,奋起和疲惫,信念的苏醒,绝望的呼诉„„都写在肉体上。

他说“忠于自然”,而在他的手中,人体已经开始扭曲,破裂;他说“尊重传统”,然而他已经把雕刻从纪念碑功能中游离出来。

他所做的不是凯旋门,而是“地狱之门”。

这是一大转变。

凯旋门歌颂历史人物的丰功伟绩,而“地狱之门”上没有英雄。

“地狱之门”其实也可以称作“人间之门”,而罗丹所描述的人间固然有鲜美和酣醉,但也弥漫阴影和苦难,烦忧和悲痛,奋起和陨落。

罗丹用雕刻自由抒情,捕捉他想象世界中的诸影,诸相。

雕刻是他恣意歌唱的语言。

在罗丹手中,塑泥变成听话的工具,从此,在他之后的雕刻家可以更大胆地改造人体,更自由地探索尝试,更痛快地设计想象世界中诡奇的形象。

现代雕刻从此可能。

说他的雕刻是最雕刻的雕刻是可以的,因为雕刻本身取得意义;说他的雕刻破坏雕刻的定义,已经不是雕刻,也是可以的,因为雕刻不仅具有坚实的三度实体的造型美,而且侵入诗,侵入哲学。

说在他的作品里,我们看见雕刻的源起是可以的;说在他的作品里,我们看到雕刻的消亡也是可以的。

因为他的雕刻在生命的波澜中浮现凝定,生命啄破雕刻的外壳又一次诞生。

他说:

“在做艺术家之前,先要做一个人。

”每天有那么多年轻人、中年人、老年人从世界的各个角落来到巴黎罗丹美术馆,在他的雕像之间徘徊,沉思,因为那些青铜和大理石不只是雕刻,那是,用他自己的话说,“开向生命的窗子”。

(有删改)

16.请简要概述第一段的论述层次。

(6分)

17.罗丹给雕刻带来的“根本性的变革”体现在哪些方面?

请简要概括。

(6分)

18.请结合文章,阐释文末“开向生命的窗子”的内涵。

(6分)

七、作文(70分)

19.根据以下材料,选取角度,自拟题目,写一篇不少于800字的文章;文体不限,诗歌除外。

智慧是一种经验,一种能力,一种境界„„ 如同大自然一样,智慧也有其自身的景象。

1、【答案】B

【解析】徘徊:

①在一个地方来回地走;②比喻犹豫不决;③比喻事物在某个范围内来回浮动、起伏。

踟蹰:

心里迟疑,要走不走的样子。

积聚:

积累。

积淀:

积累沉淀;所积累沉淀下来的事物(多指文化、知识、经验等)。

宵衣旰食:

天不亮就穿衣起来,天黑了才吃饭,形容勤于政务。

废寝忘食:

顾不得睡觉,忘记吃饭,形容非常专心努力。

“历史还在混沌未开的蒙昧中”如何,显然不是心里迟疑,也不是犹豫不决,它与“心理”没有什么关系,而是在“混沌未开的蒙昧”这个“范围”中浮动、起伏,所以第一空缺处填“徘徊”;“积聚”只是一个动作,具有即时性,而“积淀”具有历史性,正好与“几千年”相应,所以第二空缺处填“积淀”;读书不是“政务”,所以第三空缺处填“废寝忘食”。

2、【答案】C

【解析】A项“推行”缺宾语,应在“‘基准测验’”后加“的政策”;B项“接受、理解和掌握”不合逻辑,应改为“理解、接受和掌握”;D项主宾搭配不当和表达上有歧义,“5月9日”不是“70周年”,将“5月9日”去掉,“30个国家和国际组织的领导人”有歧义。

3、【答案】A

【解析】衔接题,衔接的就是因果逻辑。

“除了要祭扫家墓,还要在门楣、窗户上插上柳条”,这是个提示语,读之自然会形成一个疑问:

“为什么要插上柳条?

”下文定要回答这一原因,而且还要接住“柳条”这一话题。

显然,⑥和③是紧接前文提示语之后的。

而③又将话题转移到“生命力”上,那么紧承其意的应该是④了,然后④又抛出了一个疑问:

“人们为什么要这么做”,原因自然是①了。

既然这样,自然就有接下去的行为②⑤。

4、【答案】B

【解析】“比拟”含拟人、拟物两种具体手法,属修辞格。

A项采用拟人修辞,将“东风”人格化;C项亦采用拟人修辞,将“芍药”“蔷薇”人格化,说“芍药”“有情”、“含春泪”,说“蔷薇”“无力”、“卧晓枝”;D项也是采用拟人修辞,将“南风”人格化,说“南风”是自己的“旧相识”,说它“偷开门户”“翻书”。

B项是对仗工整的诗句,不含比拟修辞。

5、答案】D

【解析】A、B、C三项所言的文化元素在标志中都有体现,并且都是有道理的,而D项的表述最没道理,因为这是中国文化遗产的标志,是“遗产”,并不是“飞速发展的文化产业”,如果表述为“象征着我国灿烂的历史文化”,就正确了。

6、【答案】C

【解析】据语境,“遇权贵不少屈下,要必申其意”中“申”为动词,释为“陈述、说明”。

7、【答案】D

【解析】据文中最后一句话:

“而宪来求铭”,是欧阳发的儿子欧阳宪求张耒写这篇铭文的。

8、译文:

欧阳发担任官职无论大小,都不草率简略,创立的东西,后来的人不能更改。

译文:

胡瑗掌管太学,人称大儒,用法度检点约束士人,他的学生很少能跟从他。

【解析】第⑴句中“检束”“少”“从”是翻译中的难点,第⑵句中“治官”(往往会译成“治理官员”)“无”“苟简”是翻译中的难点。

9、【解析】第一段中已有交代,“刻苦于学”;第二段“无所不学”“必刮剖根本见终始”“论次使族分部列”和“考之必得,得之必可用也”。

10、

(1)【答案】朋友新居落成;周围景色优美;自己心情闲适;主人品味高雅;宾主志同道合。

(答出四点即可)

【解析】“开颜”的原因,是诗中一定提到的,只要发现和加以概括便可,这就要善于捕捉信息了。

题目中有“新居”,说明朋友刚刚乔迁新居;前三联写了新居周围的景色,要加以概括,不可一一俱到——新居周围景色迷人;前三联都是写景,景有衬心的作用——作者很是悠闲愉悦;最后一联是直写友人的,说房中堆满了书,无立足之地,但从中能看出友人来,说明友人是爱书的,是情调高雅的;诗人能对友人如此高的评价,心情又是如此的“开颜”,说明其二人是志同道合、心灵相通、爱好相同的。

(2) 【答案】选取景物,铺陈描摹(一渠水、数点山、碧松、红药);移步

换景,富有层次(由远及近、由外而内);虚实结合,寓情于景(通月朗、待春还)。

【解析】写景艺术,直话为“用了哪些方法来写景,有什么样的效果”;多样景物的叠合,便可称之为铺陈——这是一个难点,估计不少考生未能答出此艺术来。

(3) 【答案】赞美恭维之意;羡慕向往之情;志趣相同之感。

【解析】字里行间所透露的意味深长之“意”,是要好好体悟的,诗就像一块玉,需要仔细认真用心地把玩,方可领受其中的意味。

12、【答案】病了也认真生活,凸显出一种实打实的风格;草药味的出现与消失都没有打断实打实的生活,可见此种风格的韧性。

【解析】这家人的生活风格,文中是有交代的(注意概括、总结句),在第②段把握好这么些词语:

“火爆”“认真劲”“实打实”,第③段末有“耐心,持恒,积极,执着”,第④段末尾有“照常进行”。

13、【答案】相对第一家的气味,咖啡的味道较弱;生活不大有定规;日常化的生活气息不浓烈;有虚无浮华的气息,不如第一家实打实。

【解析】此题应该说是简单之简单的题目了,只要把握住作者的评价语,对接“孱弱”的意味和对比第一家的风格,答案就是自然而然的事了。

14、【答案】⑴线索:

气味。

⑵作用:

以“气味”为线索,串联全文,便于把不同的生活状态呈现出来;以“气味”为线索,体现不同的生活风格,便于表达理解和包容各种生活状态的思想。

【解析】文章呈现了从自家排油机里窜出来的四种不同的“气味”,而这不同的“气味”又分别代表了这四家不同的生活特点或情趣,所以“气味”串联了不同的生活状态,也象征了不同人家的生活风格。

基于这种理解,“气味”的确是全文的线索。

另外,在主题上(这是必须考虑到的),这一线索串联了四种不同的气味,而且作者的心地又如此地细腻,对每一种气味都是那样的认真体味甚至是享受、羡慕,而不因别家的油烟窜入自家而恼火,表明作者对生活的热爱和博爱的心胸。

我想,考生如果能朝这个方向来答,应该也算正确的。

15、【答案】不同的生活状态也有相同的生活内容;蕴含了对端午等传统文化的认同感;艾草的熏烟升华了不同的生活状态,从而达成一种火辣与安静、绚烂与明净的平衡。

【解析】从写作思路上看,前文写了四种不同的生活风格,呈现散文“散”的状态,至此收尾时必须要“束”了,所以,此划线句很巧妙,它是“束”的形象表述,将各种生活风格进行一个统一,表明不管是什么样的生活风格,但在相同的文化背景(应由“端午节”上升开去)中亦有相同的生活方式,这是整个中华民族的共同的文化心理,也是共同的文化表现,更是中华民族共同的文化烙印,同时也将前文的四种生活风格进行了一个上升,属于主题上的一个升华。

在情感上,作者也表达了自我的赞同与称许,甚至是一种骄傲。

考生能想到这些,亦算是不错的答案。

16、【答案】首先指出雕刻的发生源自人类的崇拜心理,接着论述雕刻家的创作要服从于约定俗成的社会要求,最后补充说明雕刻对日常生活的描写只是配曲。

【解析】第一段的层次是相当明晰的。

先提出一个观点——“雕刻的发生源自一种人类的崇拜心理”,而后就是对其进行论证,这是第一层;接着又提出一个观点——“他的创作是社会交给他的任务”,并对其进行“果”的推论;最后一句则与上文没有多大关系,似是另提一种现象,即是一种补充说明了。

17、【答案】在雕刻观念上,罗丹是以雕刻家个人的认识和深切感受为出发点进行创作;在雕刻内容上,罗丹的雕刻体现人的生命全景;在雕刻形式上,突破具体形象的表现手段,大胆改造人体,恣意表现生命,自由表达想象中的诡奇形象。

【解析】“根本性的变革”主要在第2至第4段中,其中有作者的观点、概括、评价、总结语,如第2段中的“他把„„打破,不从„„,他以„„”,把握住重心,则是“他以„„”,这便是关键句了,也是此段的观点,然后再进行一下概括——这句话是从什么方面来说的?

原是“雕刻理念”。

其他方面,也是如此地解答。

18、【答案】雕刻开启了以生命为表现内容的历史;雕刻成为人们思考生命的载体;雕刻呈现了罗丹对生命的思考与想象;雕刻带给艺术家们以创作的启示。

(任答三点,即得6分)

【解析】理解句子的内涵,首先要理解这句话出现的前提,接着是产生这句话(结果)的根源,最后是影响。

这句话的前提是在最后一段中,“那些青铜和大理石不只是雕刻”,因而得出“那些青铜和大理石雕刻的是生命”结论;根源是罗丹为什么如此雕刻,应是融入了他对生命的思考与想象;影响是人们从各个角落来观赏,在此徘徊、沉思„„