高考历史课件+精讲义+优习题 26.docx

《高考历史课件+精讲义+优习题 26.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考历史课件+精讲义+优习题 26.docx(26页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考历史课件+精讲义+优习题26

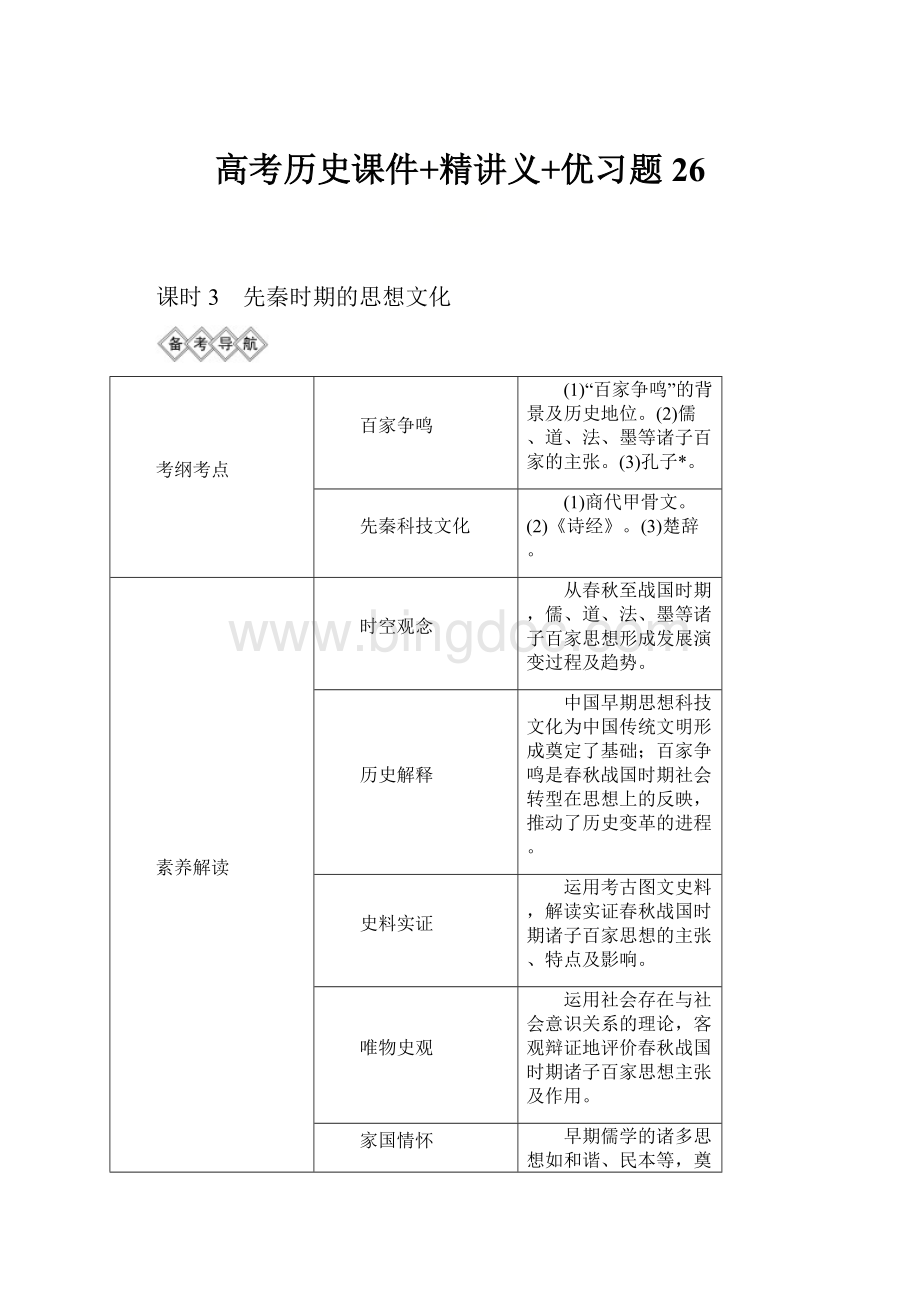

课时3 先秦时期的思想文化

考纲考点

百家争鸣

(1)“百家争鸣”的背景及历史地位。

(2)儒、道、法、墨等诸子百家的主张。

(3)孔子*。

先秦科技文化

(1)商代甲骨文。

(2)《诗经》。

(3)楚辞。

素养解读

时空观念

从春秋至战国时期,儒、道、法、墨等诸子百家思想形成发展演变过程及趋势。

历史解释

中国早期思想科技文化为中国传统文明形成奠定了基础;百家争鸣是春秋战国时期社会转型在思想上的反映,推动了历史变革的进程。

史料实证

运用考古图文史料,解读实证春秋战国时期诸子百家思想的主张、特点及影响。

唯物史观

运用社会存在与社会意识关系的理论,客观辩证地评价春秋战国时期诸子百家思想主张及作用。

家国情怀

早期儒学的诸多思想如和谐、民本等,奠定了中华民族爱国爱家的情怀,促成了中华民族优秀传统性格的形成。

考点一 先秦时期的思想

1.“百家争鸣”局面的出现

(1)背景

(2)流派:

主要有道家、法家、墨家、儒家等流派。

(3)特点:

互相诘难、批驳;彼此吸收、融合。

(4)影响

2.先秦诸子思想

学派

人物

思想主张

影响

儒家

孔子

(1)政治:

①思想核心是“仁”;②强调统治者“以德治民”;③“克己复礼”。

(2)教育:

“有教无类”“因材施教”

儒家学派的创始人,首创私学,被后人尊称为“至圣”

孟子

(1)政治:

①“仁政”;②提出“民贵君轻”的民本思想。

(2)伦理:

主张“性本善”

儒家学派的代表人物,使儒学体系更加完整,战国时期成为诸子百家中的蔚然大宗

荀子

(1)政治:

①“仁义”和“王道”,以德服人;②“君舟民水”。

(2)伦理:

提出“人之性恶”

道家

老子

①认为世界万物的本原是“道”;②提出“无为而治”的政治主张;③对立的双方可以相互转化

开创道家学派

庄子

认为放弃一切差别观念,就能获得精神上的自由

道家思想得到发展

法家

韩非子

主张君主要以法治国;提出了系统的法治理论

战国末期法家学派的集大成者,迎合了建立大一统专制国家的发展趋势

3.选修部分:

儒家文化创始人孔子(选修4)

(1)背景

(2)内容

①政治

(3)影响

①对中国

②对世界

考点二 先秦时期的科技文化

1.科技

(1)夏朝:

出现历法《夏小正》,商朝改进为“殷历”。

(2)春秋战国:

使用硫磺和硝石,为火药的发明奠定了基础。

(3)战国:

出现最早的指南仪器——“司南”。

(4)战国:

天文学家石申用赤道坐标记录了八百多颗恒星的位置。

2.汉字

(1)起源:

刻画在早期陶器上的简单符号被认为是中国文字的起源。

(2)成熟:

商朝的甲骨文已是一种比较成熟的文字。

3.绘画

(1)分类:

以题材的不同,可以分为人物画、山水画、花鸟画三大画科;在表现技法上,分为工笔与写意。

(2)成就

4.文学

(1)《诗经》

(2)楚辞

[史论观点]“士”的崛起

礼崩乐坏的社会大变革,将原本属于贵族最底层的士阶层从沉重的宗法制羁绊中解放出来,在社会身份上取得了独立的地位,而汲汲于争霸事业的诸侯对人才的渴求,更助长了士阶层的声势。

士的崛起,意味着一个以“劳心”为务、从事精神性创造的专业文化阶层形成。

——张岱年、方克立主编《中国文化概论》

核心论点:

诸侯争霸、社会大变革推动了士阶层的崛起,士阶层的崛起促进了百家争鸣的兴起,推动了中国古代文化的发展。

[构图解史]孔子的思想体系

[漫画解史]老子的辩证法思想

信息提取:

道家主张有无、难易、贵贱、祸福都是相互依存、不断转化的。

[名家史论]对百家争鸣的评价

春秋战国时期,新兴的知识分子阶层作为一支独立的社会力量登上历史舞台,在这场伟大而深刻的变革中发挥了重要作用:

一是充当了变革的舆论制造者和鼓吹者,二是充当了变革的设计者,三是充当了变革的实践者,四是充当了文化的传承者和创造者……

——杨宁一《历史学习新视野 新知识》

核心论点:

春秋战国时期生产力的提高必然要求冲破西周旧的政治、经济制度的阻碍;新兴地主阶级的成长,要求改变现状,获取更多的经济、政治、文化地位;新兴知识分子的独立兴起,自然充当了变革的设计者、舆论制造者的角色。

这一切的合力,推动了“百家争鸣”局面的出现。

[史论归纳]先秦时期文学艺术的特点

(1)创始性。

从文学艺术的起源、文学体裁的产生、思想体系的形成、艺术手法的探索、文学流派的开创等方面都具有创始性的意义。

(2)综合性。

先秦时代的诗歌、音乐和舞蹈密不可分,从原始歌谣到《诗经》、楚辞都是如此。

(3)实用性。

春秋战国时期社会出现大动荡、大变革、大改组的形势,文学普遍具有体现社会变革的实用性。

(4)随意性。

东周时代,天子的权威日益下降,逐渐名存实亡,诸侯异政,百家异说。

分裂的政治局面为思想的活跃和言论的自由创造了客观条件。

探究1 诸子百家的思想主张及影响

『考题例证』

【典例1】(2018·课标全国Ⅰ,24)《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。

这反映出,《墨子》( )

A.汇集了诸子百家的思想精华

B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶

D.体现了贵族阶层的旨趣

答案 C

点评

本题运用《墨子》记载考查墨子学派的思想特点及古代中国的科技成就,意在考查考生从材料中获取和解读信息、调动和运用知识分析问题的能力。

审题

解题关键要注意从墨子学派思想的特点及代表“农与工肆之人”群体及《墨子》一书记载的思想科技文化成就的特点。

解题

墨子代表“农与工肆”之人,其记载的科技属于应用性科学,是对生产经验的积累与总结,包含了劳动人民智慧的结晶,故选C项。

由材料可知,《墨子》中关于古代科技成就的记载未涉及诸子百家的思想精华,故排除A项;《墨子》并非古代中国科技方面的专著,它只是记载了一些具体的科技成就,谈不上形成完整的科学体系,故排除B项;墨家学派代表的是小生产者的利益,排除D项。

『史论链接』

角度1 先秦儒学的基本特征

(1)政治特征:

重视传统、注重继承;政治和伦理结合;在治国方略上主张“德治”,以德为主,德刑相辅,强调为政以德;重“人治”;注重对人进行利导的礼治而不是对人实施纯粹强制的法治;和贵中庸;在天与人的关系上重于人事,虚于天命。

(2)伦理特征:

强调“仁”和“礼”,仁是思想的内核。

仁是主观道德修养,礼是客观制度规范。

(3)经济特征:

认为人民的贫富与国家的治乱安危有很大的关系。

同时提倡对财富欲望加以节制,要重义轻利。

(4)教育特征:

孔子提出了“有教无类”的教育思想,他创办私学,开创了平民能够接受教育的新时代。

先秦儒家除了重视礼、义、信等,还注重培养为政治国的能力,强调理论与实际的结合与统一。

角度2 诸子百家中相互对立的观点

(1)在治国上:

儒家主张“仁政”,反对严刑峻法;法家主张法治,强调严刑峻法。

(2)在人性上:

孟子主张“性本善”;荀子主张“性恶论”。

(3)在人与自然关系上:

荀子主张“制天命”,人定胜天;庄子主张“顺应自然”。

(4)在人生态度上:

儒家主张“积极入世,强调社会责任”;道家主张“逍遥”的人生态度,主张避世,强调“超脱”。

(5)在看待社会成员的关系上:

墨家主张“兼爱”“非攻”;儒家主张尊卑有序。

角度3 儒、法、道三种治国思想在春秋战国时期的命运

(1)道家的治国主张在约束统治者的暴政,恢复社会秩序方面起了重要作用,但在春秋战国诸侯争霸的社会环境下,难以实现,是一种消极应对社会变革的治国思想。

(2)墨家主张“兼爱”“非攻”“尚贤”,代表了小生产者要求分享利益、渴望社会安定的愿望,但在战国时期诸侯争霸、社会转型时期是无法适应当时社会变革要求的。

(3)法家的治国主张,不仅为当时地主阶级的改革提供了理论基础,也为后来秦始皇统一六国后建立君主专制中央集权制度提供了理论借鉴。

『即时体验』

1.(2019·安徽黄山模拟)《论语》中,孔子门徒在社会问题和哲学问题上多有分歧;孔子死后,“儒分为八”。

这反映出当时儒学的特征是( )

A.思想内涵的丰富性B.核心理念的多样性

C.治国措施的深刻性D.传播阶层的广泛性

解析 据材料“孔子门徒在社会问题和哲学问题上多有分歧”说明弟子对孔子思想做出不同解释,说明孔子思想内涵丰富,故A项正确。

答案 A

2.(2019·山东济南模拟)战国时期有思想家主张:

“三代之得天下也以仁,其失天下也以不仁。

国之所以废兴存亡者亦然。

天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。

”这一主张( )

A.成为中国早期民本思想的基础

B.体现了对孔子“德治”思想的发挥

C.强调了人与人之间关系的规范

D.具有超越功利追求精神自由的倾向

解析 孔子强调统治者要以德治民,爱惜民力,取信于民,反对苛政和任意刑杀,与材料中“得天下也以仁,其失天下也以不仁”相符,故B项正确。

答案 B

探究2 先秦时期文字演变的特点及影响因素

『考题例证』

【典例2】(2017·课标全国Ⅲ,24)下图是西周与战国两个时期相同文字的不同写法,反映出字形发生了变化,促成这一变化的主要因素是( )

A.文字的频繁使用B.书写材料的不同

C.各国变法的实施D.“书同文”的推行

答案 A

点评

本题从时空观念和史料实证角度考查先秦时期文字演变的特点及成因,主要考查读图解读信息获取历史结论的能力。

审题

解题关键是观察图文,从字形走向简单化,说明文字作为书写交流的工具,使用的频繁会促进书写的简单化。

解题

西周时期,官府垄断教育和学术文化,到春秋战国时期,教育和学术逐渐下移,识字写字的人数大大增加,文字使用更频繁,但当时的文字繁琐,不宜书写,因此文字逐渐简化,故选A项。

从西周到战国,文字的书写材料基本上以竹简和丝帛为主,变化不大,B项错误;各国变法的重点是富国强兵,与书法的变化无关,C项错误;秦朝建立后,实行“书同文”,与材料时间不符,D项错误。

『史论链接』

角度1 文字演变的历程及特征

(1)历程:

甲骨文(商)→金文(周)→小篆(秦)→隶书(秦汉)→行书(汉)→楷书、草书(魏晋)。

(2)特征:

汉字的演变是从象形的图画到线条的符号,由繁到简,便于书写;实用性、艺术性逐渐加强,魏晋末年,书法成为一门艺术。

角度2 影响中国古代文字演变的因素

(1)书写材料的变化,如从帛、竹简、木简到纸的运用。

(2)政府文化政策,如秦始皇统一文字“书同文”等。

(3)科技因素,如雕版印刷术到活字印刷术等。

(4)文字本身实用性、艺术性的加强等。

『即时体验』

1.(2018·山东滨州期末)许慎《说文解字》中说:

“黄帝之史仓颉,见鸟兽蹄迒之迹,知分理之可相别异也,初造书契。

”由此得出( )

A.汉字最早起源于鸟兽蹄印

B.文明的形成受益于生活的启迪

C.神话故事揭示了历史真相

D.仓颉造字宣告文明时代的到来

解析 材料中所讲述的是传说仓颉见到鸟兽蹄迒才发明文字,这反映了古人文化的产生来源于生活的启迪,故B项正确。

答案 B

2.郭沫若主编的《甲骨文合集》从十多万片甲骨中精选41956片分类进行编排,共分成奴隶和平民、奴隶主贵族、官吏、军队、刑罚、监狱、战争、农业、商业、建筑、天文历法、祭祀等二十多个类别。

由此可推知( )

A.史家的研究大都具有主观偏见

B.甲骨文已是成系统的文字

C.当时已形成强有力的中央政权

D.当时阶级矛盾进一步激化

解析 从材料中可知甲骨文可以分成奴隶和平民、奴隶主贵族、官吏、军队、刑罚、监狱、战争、农业、商业、建筑、天文历法、祭祀等二十多个类别,说明甲骨文已是成系统的文字,故B项正确。

答案 B

探究3 春秋战国时期的百家争鸣与诸子百家思想的价值

『史论链接』

角度1 百家争鸣的评价

(1)“百家争鸣”是中国历史上第一次思想解放运动,促进了思想文化的繁荣,对当时和后来的社会发展具有深远影响。

(2)是中国学术文化、思想道德发展史上的重要阶段,奠定了中国思想文化发展的基础,成为中国传统文化的源头。

(3)儒家思想孕育了中国传统文化中的政治思想和道德准则;道家学说构成了两千多年传统思想的哲学基础;法家思想的变革精神,成为历代思想家、政治家改革图强的理论武器。

各派相互取长补短,共同构成了中国传统文化的基本精神。

角度2 诸子百家思想的现实价值

(1)儒家的“仁政”“有教无类”等思想:

具有和谐意识,对于调节人际关系、稳定社会秩序具有积极作用;对今天倡导的人本理念具有借鉴意义;孔子等人的教育思想为今天推行全民教育、素质教育提供了重要理论依据。

(2)道家的“无为”思想:

主张顺应自然,对于增强环保意识,促进社会的可持续发展具有现实价值;道家思想构成了中国传统思想的哲学基础。

(3)法家的法治、变革思想:

对于当今中国的法制建设具有借鉴意义;法家的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。

(4)墨家的“兼爱”“非攻”“尚贤”思想:

成为今天平等博爱、热爱和平、尊重人才的重要思想来源。

『史料实证』

史料一 儒者博而寡要,劳而少功,是以其事难尽从;然其序君臣父子之礼,列夫妇长幼之别,不可易也。

墨者俭而难遵,是以其事不可遍循;然其强本节用,不可废也。

法家严而少恩;然其正君臣上下之分,不可改矣。

——《史记·太史公自序》

史料二 春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛;秦地主要接受三晋学术。

但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁三晋郑卫周等地最为兴盛。

——摘自邹逸麟《中国历史地理概述》

(1)史料一解读要分三个层次,分别从正反两个角度对儒、墨、法三家进行了评价。

根据句号分层概括,解读注意史料一中的关键词“不可易”、“不可废”、“不可改”的内涵。

(2)史料二解读注意标点符号是解读史料的重要依据,依据史料中的分号划分层次可知,诸子百家具有鲜明的地域色彩。

1.你如何认识史料一中司马迁的观点?

提示:

儒家的维护统治秩序“不可易”,墨家的“强本节用”“不可废”,法家的“正君臣上下”“不可改”。

2.概括春秋战国时期中国学术文化发展的主要特点。

据所学知识指出这一现象对中国古代学术发展的影响。

提示:

特点:

具有多样性和差异性。

影响:

是中国历史上第一次思想解放运动;成为中国传统文化发展的先河;奠定了中国文化发展的地域风格;有利于中国思想文化宽容开放和“兼容并包”;为中国古代治国政策提供了理论依据。

『即时体验』

1.(2019·福建福州模拟)《史记·仲尼弟子列传》载:

“故子贡一出,存鲁、乱齐、破吴、强晋而霸越。

”《墨子·亲士》中云:

“入国而不存其士,则亡国矣;见贤而不急,则缓其君矣。

非贤无急,非士无与虑国。

”据材料可知春秋战国时期( )

A.百家争鸣的局面加剧诸侯争霸

B.墨家的主张未对政局产生影响

C.儒家思想更符合当时时代需求

D.知识阶层的社会地位发生变化

解析 材料讲述的是子贡对各诸侯国的影响,知识阶层影响力增加,地位提高,而《墨子·亲士》中同样强调了重用士大夫和贤人的重要性,也反映出知识阶层地位的提高,故D项正确。

答案 D

2.(2019·贵州贵阳模拟)在君臣关系上,孔子主张“君使臣以礼,臣事君以忠”;韩非则认为君臣之间“非父子之亲”,“君操之(指赏罚)以制臣,臣得之以拥主”。

这一变化反映出当时( )

A.礼乐秩序趋于瓦解B.儒家学派受到压制

C.君主专制体制形成D.儒法思想走向融合

解析 由材料内容可知孔子主张君臣关系用礼制来维护,韩非则认为君臣之间用赏罚来对待,可见传统西周礼乐秩序在春秋战国时趋于瓦解,故A项正确。

答案 A

[命题素材]从“历史解释”角度比较古代东西方人类思想文明的异同

公元前800至公元前200年之间,尤其是公元前600至前300年间,是人类文明的“轴心时代”。

这段时期是人类精神文明的重大突破时期。

在“轴心时代”里,各个文明都出现了伟大的精神导师——古希腊有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德,以色列有犹太教的先知们,古印度有释迦牟尼,中国有孔子、老子……他们提出的思想原则塑造了不同的文化传统,也一直影响着人类的生活。

而且更重要的是,虽然中国、印度、中东和希腊之间有千山万水的阻隔,但它们在“轴心时代”的文化却有很多相通的地方。

在那个时代,古希腊、以色列、中国和印度的古代文化都发生了“终极关怀的觉醒”。

换句话说,这几个地方的人们开始用理智的方法、道德的方式来面对这个世界,同时也产生了宗教。

它们是对原始文化的超越和突破。

而超越和突破的不同类型决定了今天西方、印度、中国、伊斯兰不同的文化形态。

——[德]雅斯贝尔斯《历史的起源与目标》

史料为评论性材料,主要阐述了“轴心时代”古希腊和中国“终极关怀的觉醒”的不同表现:

(1)古希腊:

普罗塔戈拉提出“人是万物的尺度”,苏格拉底主张“美德即知识”“认识你自己”。

(2)中国:

孔子提出“仁”“为政以德”,老子提出“道”“无为而治”,孟子提出“仁政”“民贵君轻”等。

根据下表中古希腊思想家和古代中国思想家的材料可知,这些思想家( )

国别

人物

观点或名言

古希腊

普罗塔戈拉

人是万物的尺度

苏格拉底

认识你自己

中国

孔子

仁者爱人;克己复礼

孟子

养浩然之气;人性本善

A.都重视对人类自身的研究

B.都强调个人的作用

C.都代表贵族阶层的利益

D.都致力于社会稳定

解析 解答观察表中材料,从材料中这四位中西先哲的观点我们不难看出,他们都是在强调人的价值或者特点,都是对人类自身的研究,故选A项;孔子的“礼”并不强调个人的作用而是主张“贵贱有序”,B项错误;古雅典的思想先哲代表的都是以工商业奴隶主为首的公民的利益,故C项错误;都致力于维护社会稳定不符合普罗塔戈拉和孟子,故D项错误。

答案 A

『高考题组』

1.(2017·海南单科,2)“物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。

”下列各项中,最接近这一说法的是( )

A.其身正,不令而行;其不正,虽令不从

B.视天下犹一家,中国犹一人

C.勿以恶小而为之,勿以善小而不为

D.居庙堂之高,则忧其民;处江湖之远,则忧其君

解析 根据材料“意诚而后心正,心正而后身修”“国治而后天下平”可知,材料强调通过格物致知来提高自身的道德修养,进而治理好国家。

A项强调“身正”,即统治者自我端正品行,才能“不令而行”,治理好国家,与材料说法最接近,故A项正确。

答案 A

2.(2016·海南单科,4)孟子发扬孔子开创的儒学,主张涵养“浩然之气”,倡导“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,对后世影响极大。

孟子这些言论所强调的是( )

A.努力完善个人品德B.坚持个人独特性格

C.勇于突破礼制束缚D.敢于反抗专制暴政

解析 据题干可知,孟子的思想对后世影响深远,导致“浩然之气”的形成,“浩然之气”是一种个人的品质,并由此成为民族品德,故选A项。

答案 A

3.(2015·海南单科,1)先秦诸子百家既相互辩难,也相互影响。

儒家与法家主张的共通之处是( )

A.重农抑商B.强调制度与秩序

C.厚古薄今D.重视道德与人伦

解析 据所学可知,法家主张建立君主专制的中央集权国家,倡导实行法治,有利于维护社会秩序,儒家倡导“为政以德”,在治国方面强调“仁”“礼”,注重贵贱有序的等级秩序,故选B项。

答案 B

『模拟题组』

1.(2018·山东、湖北部分重点中学四模)春秋战国时代贵族教育的内容,如六艺之学,通过孔子这样的士人,传递到一般社会。

“有教无类”的教育原则,让以往的贵族文化转化为一般的社会文化。

贵族文化的下移( )

A.反映了世卿世禄的贵族政治彻底结束

B.导致了百家争鸣局面的形成

C.使儒家思想成为中国古代主流思想

D.促进了传统文化的继承发展

解析 据材料“以往的贵族文化转化为一般的社会文化”可知贵族文化的下移能进一步促进文化的传承与发展,故D项正确。

答案 D

2.(2019·江西九江模拟)先秦儒家学派主张将“学”、“思”和“行”相结合,“博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之”,形成了“养心、养气”之说,即所谓“求放心”、“有心养心”、“养浩然之气”等等。

这说明了先秦儒家学派( )

A.强调仁礼重要性B.注重主体自觉性

C.突出教化功能性D.主张格物致知论

解析 题干强调的是“养心”“养气”,而没有强调仁礼的重要性,故A项错误;形成“养心、养气”意在强调人的自觉性,故B项正确;题干强调的是人的自主性,并不是突出教化外在的影响,故C项错误;格物致知是理学的认识论,不是先秦儒家学派,故D项错误。

答案 B

3.(2018·辽宁大连双基测试)庄子说:

“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受(口授),可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存。

”庄子意在说明( )

A.“道”是万物本源B.“道”没有形状

C.应当“无为而治”D.“道”十分神秘

解析 根据材料“自本自根,未有天地,自古以固存”得出“道”是世界万物的本源,故A项正确;根据材料庄子指出虽无为无形但却是万物的本源,B项错误;材料中未涉及无为而治的政治主张,C项错误;据材料庄子认为“道”虽不可口授较为神秘但是却是万物的本源,D项错误。

答案 A

4.(2019·山西孝义名校模拟)有学者说,春秋战国时期“周鲁文化说明着过去,晋秦文化改造着现实,齐国文化则预言着未来”。

由此可见,这一时期的文化( )

A.都具有延续性、一致性B.适应了社会转型的需要

C.彰显儒家学说的适用性D.加剧了国家政治的分裂

解析 据材料“周鲁文化说明着过去,晋秦文化改造着现实,齐国文化则预言着未来”可知这一时期文化具有多样性而非一致性,故A项错误;材料“说明着过去……改造着现实……预言着未来”表明这一时期的文化适应了春秋战国时期的社会转型,故B项正确;儒家学说在春秋战国时期不受重视,故C项错误;材料主要强调的是春秋战国不同地区的文化而不是国家政治分裂,故D项错误。

答案 B

课时作业

一、选择题

1.(2018·福建福州一中模拟)甲骨文的“法”字,由去、水、鹿三部分构成,“法”字最早来源于母鹿产仔季节动物迁徙的启发,由此可以推断“法”字最早的本质内涵是( )

A.参天察地天命所归的正义思想

B.天人合一道法自然的办事准则

C.关注人类生命共同体的生存之道

D.古先民长期野外活动的生命感悟

解析 到一定季节母鹿产仔要进行迁徙,这是“法自然”的结果,现代意义上的“法”意指标准、规范,人们必须按照“法”来行事,即体现了天人合一、道法自然的办事准则,故B项正确。

答案 B

2.(2018·吉林省吉林调研三)下表为有关甲骨文与金文的比较。

据此可知( )

项目

甲骨文

金文

时间

盘庚迁殷至纣辛亡国

殷商晚年至战国之末

识别字数

一千多

一两千

用途

占卜

颂扬功烈庆赏,多有子孙永垂后世之意

内容

农业、畜牧、货币、交通、家族宗法、战争、国家起源、阶级关系、土地制度等

祀典、赐命、征伐、契约、铭刻,结尾常见“其子子孙孙永宝用”等语

篇幅

每篇一二字到一百多字

数十字到几百字

A.甲骨文是记述商王朝兴亡的史书

B.金文的造字方法来源于甲骨文

C.商朝的史料只有金文和甲骨文

D.金文作为载体是有历史意识的

解析