部编版历史九年级下册单元教案第四单元.docx

《部编版历史九年级下册单元教案第四单元.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《部编版历史九年级下册单元教案第四单元.docx(16页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

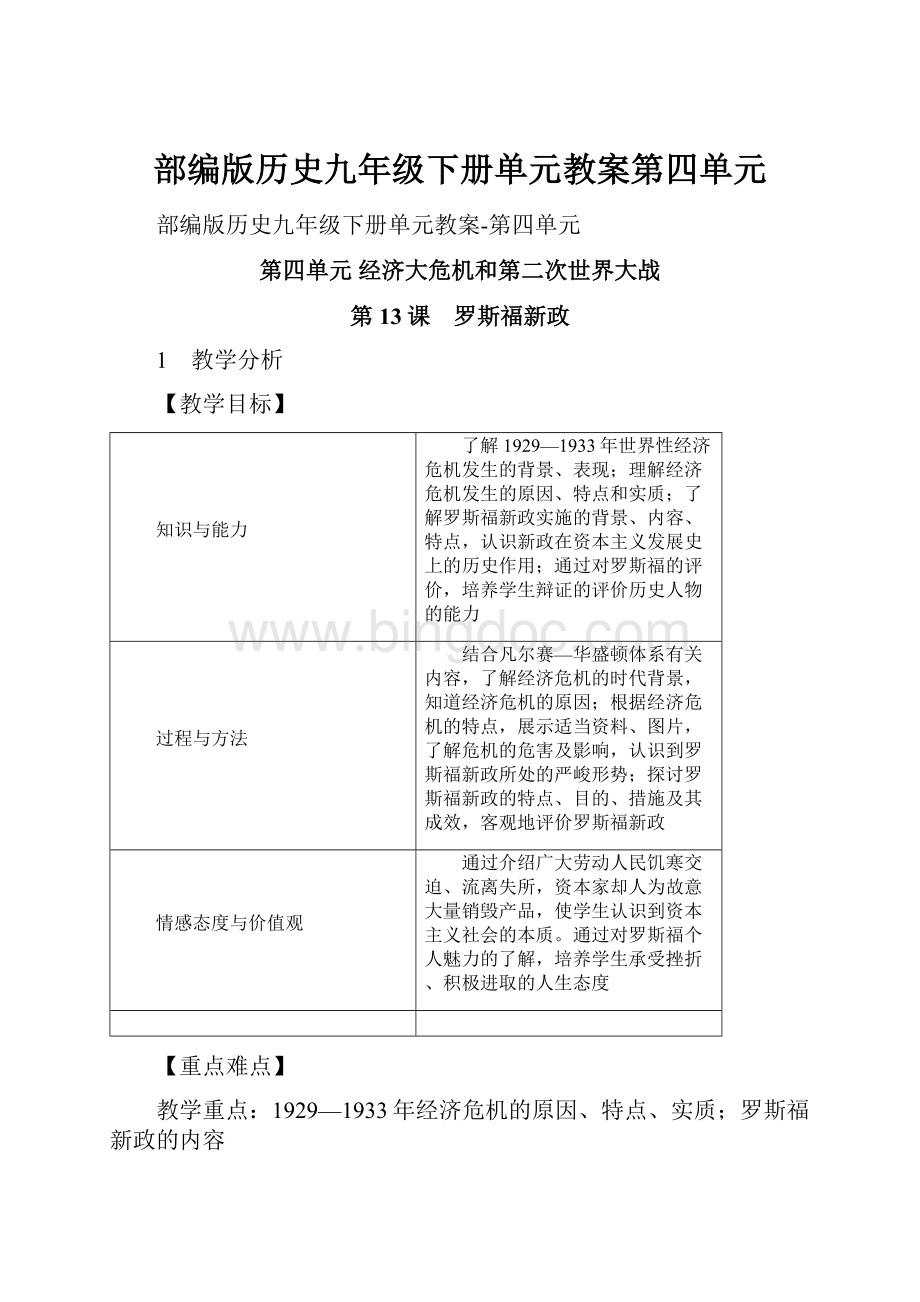

部编版历史九年级下册单元教案第四单元

部编版历史九年级下册单元教案-第四单元

第四单元经济大危机和第二次世界大战

第13课 罗斯福新政

1 教学分析

【教学目标】

知识与能力

了解1929—1933年世界性经济危机发生的背景、表现;理解经济危机发生的原因、特点和实质;了解罗斯福新政实施的背景、内容、特点,认识新政在资本主义发展史上的历史作用;通过对罗斯福的评价,培养学生辩证的评价历史人物的能力

过程与方法

结合凡尔赛—华盛顿体系有关内容,了解经济危机的时代背景,知道经济危机的原因;根据经济危机的特点,展示适当资料、图片,了解危机的危害及影响,认识到罗斯福新政所处的严峻形势;探讨罗斯福新政的特点、目的、措施及其成效,客观地评价罗斯福新政

情感态度与价值观

通过介绍广大劳动人民饥寒交迫、流离失所,资本家却人为故意大量销毁产品,使学生认识到资本主义社会的本质。

通过对罗斯福个人魅力的了解,培养学生承受挫折、积极进取的人生态度

【重点难点】

教学重点:

1929—1933年经济危机的原因、特点、实质;罗斯福新政的内容

教学难点:

1929—1933年经济危机爆发的原因、对罗斯福新政的评价

2 教学过程

一、导入新课

一位美国记者对一位美国总统的评价:

“他推翻的先例比任何人都多。

他打碎的古老结构比任何人都多。

他对美国整个面貌的改变比任何人都要迅猛而激烈。

”

师:

你们知道他是谁吗?

他就是我们这节课的主人公——富兰克林·罗斯福。

师:

请同学说说你眼中的罗斯福。

生:

一位身残志坚的总统、一位成就了伟业的总统;改革创新、自强的伟人;维护世界和平的总统等。

二、新课讲授

目标导学一:

1929—1933年世界性经济危机

1.世界性经济危机的爆发与发生原因、实质。

(1)引导学生阅读教材图文资料并结合材料,说说经济危机爆发的原因和实质。

材料一:

1922—1929年,美国经济出现了繁荣的景象:

汽车猛增、家用电器丰富、建筑市场活跃。

汽车、电器、房屋建筑业成为20世纪20年代美国经济繁荣的三大支柱行业。

材料二:

20世纪30年代初,在一个美国煤矿工人家里,瑟瑟发抖的女孩问妈妈:

“妈妈,天气这么冷,你为什么不生起火炉呢?

”妈妈叹了口气,说:

“因为我们家里没有煤,你爸爸失业了,我们没有钱买煤。

”“妈妈,爸爸为什么会失业呢?

”“因为煤太多。

”与此同时,在密西西比河畔,农场主们正把一桶桶牛奶倒入河中,把一车车肥猪倒入河中……

设问:

材料一、二分别反映的是美国的什么情况?

农场主为什么要将商品倒入河中?

提示:

材料一反映了美国经济的空前繁荣;材料二反映了美国的经济危机。

原因:

为了维持商品价格,保证利润。

说明经济危机的实质是生产相对过剩的危机,而不是绝对过剩。

(2)总结经济危机原因:

教师可以引导学生结合教材总结:

如资本主义制度的基本矛盾依然存在;工人的工资却增长缓慢,购买力严重不足,导致出现生产过剩等。

【图解原因】

2.经济危机的表现与特点

提示:

(1)表现:

工业生产下降、贸易锐减、物价暴涨、银行破产、失业增加。

(2)特点:

范围广、持续时间长、破坏性大。

目标导学二:

罗斯福新政

1.引导学生阅读教材和材料,结合罗斯福新政的主要内容,认识罗斯福新政的措施与特点。

材料一:

时代呼喊变革,人民呼唤变革,就是在这一片变革声中,美国1932年大选年拉开了序幕。

罗斯福与时任总统的胡佛对决。

胡佛总统依旧坚持最好的经济是完全自由的市场经济,最好的政府是不干预经济的政府。

而罗斯福说:

“我保证将为美国人民实行新政!

幸福的日子又来到!

”他给美国人民带来了希望,最终罗斯福以472∶59的绝对优势胜出。

美国人民选择了罗斯福,意味着美国人民选择了创新。

但是罗斯福总统真的能引导美国人民从危机中走出来吗?

当时很多人都是心存疑虑的,说他是一个瘫痪的总统治理一个瘫痪的国家。

大获全胜的罗斯福与农民交谈

材料二:

工人有权组织起来,可选派代表与雇主进行谈判,签订集体合同,雇主不得以工人参加何种工会作为雇佣条件;雇主必须遵守最高工时和最低工资限额,不得雇佣童工。

(1)结合上述材料思考胡佛与罗斯福在化解危机的政策上有何不同。

为扩大就业,罗斯福采取了什么措施?

提示:

胡佛采取自由放任政策(即反对政府干预经济,完全由市场调节)。

罗斯福采取国家对经济的干预和指导,消除经济危机。

为扩大就业,推行了“以工代赈”,兴建公共工程,增加就业机会等措施。

(2)根据材料二回答这些措施出自哪一法规。

如何看待“新政”中“最高工时”和“最低工资限额”规定?

提示:

《国家工业复兴法》。

美国政府实施“最高工时”和“最低工资限额”的规定,在一定程度上协调了劳资关系,缓和了阶级矛盾,有利于恢复和发展生产,克服经济危机。

但是,这些调整是在维护资本主义制度的前提下,对生产关系进行的局部调整。

【图解特点】(引导学生解读“新政”中工业、农业、金融等举措,总结“新政”的特点)

“新政”的特点:

政府全面加强对经济的干预。

2.引导学生展开讨论,评价罗斯福新政的影响。

材料展示:

罗斯福……从一开始就遭到一部分资本家的反对……报纸上连篇咒骂罗斯福向富人敲竹杠,说罗斯福天天都吃“烤百万富翁”……罗斯福回应:

作为一个国家,我们拒绝了任何彻底的革命计划,为了永远地纠正我们经济制度中的严重缺点,我们依靠的是旧民主秩序的新应用。

(1)结合罗斯福新政的内容,简析罗斯福遭到一部分资本家反对的原因。

提示:

因为新政的部分内容和措施触及了一些资本家的利益,对垄断资本家追求最高利润进行一定限制,如《国家工业复兴法》中规定:

“雇主必须遵守最高工时和最低工资限额,不得雇佣童工。

”

(2)罗斯福的举措是否能“永远地纠正我们经济制度中的严重缺点”?

简述理由。

提示:

不能。

因为罗斯福新政不可能改变资本主义制度的本质,也不可能消除资本主义经济危机的根源。

归纳总结:

罗斯福新政的影响

(1)积极影响:

新政期间,美国经济开始了缓慢的复苏,工业和生产有所恢复,就业人数逐步增加,人民生活得到改善。

新政增强了政府的宏观调控能力,恢复了美国人民的信心,对资本主义世界产生了深远影响。

(2)消极影响:

新政是在维护资本主义制度的前提下作出的政策调整,它没有改变资本主义的本质,无法解决美国社会的根本矛盾。

三、课堂总结

1929—1933年的经济危机打击了美国,罗斯福放弃了美国自由放任政策,采取国家干预经济的办法消除危机。

罗斯福新政取得了显著的成效,增强了国家对社会经济的调控能力,重振了美国经济,遏制了美国的法西斯势力,挽救和加强了美国的资产阶级民主制度,为资本主义国家干预经济生活提供了先例。

它说明:

计划和市场都是经济调节手段,不同体制和政策可以相互借鉴,取长补短,促进体制创新和发展。

3 板书设计

4 教学反思

学生是课堂的主体,学生通过自主探究性学习,发现问题,提出问题,合作交流,运用已有的知识解决问题;采用对比的方法增加了学生讨论的时间,加强了讨论的力度,培养了学生学会运用历史唯物主义观点分析、评价历史事件、历史人物的方法。

本课不足之处:

在引导学生探究问题时,问题设计的深度和技巧不够成熟,学生探讨深度不够,课堂的趣味性不够。

第14课 法西斯国家的侵略扩张

1 教学分析

【教学目标】

知识与能力

识记墨索里尼在意大利建立法西斯专政、希特勒和纳粹党在德国建立法西斯专政、日本军部法西斯上台的基本史实;理解1929—1933年经济危机是法西斯上台的重要原因;知道欧亚战争策源地的形成,新的世界大战已经不可避免

过程与方法

通过引导学生对德、日法西斯专政建立的背景和经过的思考,培养学生客观具体地分析和认识历史问题的能力

情感态度与价值观

通过学习德、日建立法西斯独裁统治的史实,使学生认识:

严重的经济危机必然导致政治危机;德、意、日法西斯疯狂扩军备战,给世界的和平与安全带来了严重的威胁

【重点难点】

教学重点:

德、意、日法西斯专政的建立过程和反犹暴行

教学难点:

德、意、日法西斯上台的原因与特点

2 教学过程

一、导入新课

奥斯维辛原本只是波兰的一个安静的小镇,但它却在二战中成为比正面战场还要残忍和惨烈的“杀人工厂”。

1940年4月27日,纳粹德国开始在这个作为铁路交通枢纽的小镇上建造最大的集中营。

其最初的目的主要是关押波兰政治犯和消灭苏联战俘,但1942年1月20日纳粹在万湖会议上通过的“犹太人问题最终解决方案”,则使这里成为犹太人的“屠宰场”。

据估计约有110万人在奥斯维辛集中营被杀,其中超过九成都是犹太人。

从此,奥斯维辛成为大屠杀的代名词,成为人类文明史上的悲恸之地。

什么是法西斯?

为什么德国法西斯要疯狂屠杀犹太人?

二、新课讲授

目标导学一:

意大利法西斯政权的对外扩张

1.教师引导学生阅读教材和图文材料,了解意大利法西斯政权建立的背景、过程以及内外政策。

图一 图二

设问:

图一反映了什么信息?

图二反映了什么事件?

该事件有什么影响?

提示:

意大利法西斯党徽。

1922年,法西斯党徒向首都罗马进军。

它标志着法西斯政权在意大利建立起来。

2.教师在学生阅读基础上,归纳总结意大利法西斯政权的建立概况。

归纳总结:

(1)背景;

(2)时间;(3)建立过程和标志;(4)内外政策:

意大利法西斯政权对内实行独裁统治,对外醉心于领土扩张。

【知识拓展】进军罗马是1922年10月28日,墨索里尼因为不满法西斯党在1921年的意大利国会选举中的535席只取得105个议席而号召3万名支持者进入罗马的事件。

该事件成功令当时的意大利国王伊曼纽三世任命墨索里尼为首相。

它标志着法西斯主义的兴起,使意大利成为第一个由法西斯掌权的国家。

目标导学二:

欧洲战争策源地的形成

1.阅读教材和下列图片,说说希特勒是怎样在德国建立法西斯政权的。

图一 图二

(1)材料中图一是哪一党的党徽臂带?

提示:

纳粹党。

(2)希特勒是怎样在德国建立起法西斯政权的?

提示:

学生自主回答(首先赢得群众支持;其次当选国家总理,将党、政、军大权集于一身)。

【图解过程】

2.引导学生阅读教材和材料信息,指出纳粹政权对内独裁、对外扩张的暴行。

材料展示:

在德军进军莱茵区之后的二十四小时,是我一生中最紧张的时刻,我不止一次地跪下来祈求神显灵,保佑德国。

结果我的祈求灵验了,我要消灭法兰西,夺回因为1919年《凡尔赛条约》失去的国家、土地,以及应有的尊严。

——希特勒

(1)图片反映了什么信息?

除此之外,纳粹政权还有哪些暴行?

提示:

图片反映了希特勒掌权期间,大肆迫害和屠杀犹太人的暴行;除此之外,纳粹党利用“国会纵火案”,打击德国共产党;纳粹党乘机解散了工会;纳粹政权为加强思想控制,还焚烧了大量的进步书籍等。

(2)材料反映了什么事件?

为什么德军进军莱茵区之后的二十四小时,是希特勒一生中最紧张的时刻?

提示:

1936年,德国派兵进驻莱茵非军事区。

因为《凡尔赛条约》规定:

禁止德国进军莱茵非军事区;害怕德军的进军军事行动遭到协约国的攻击(或制裁)。

归纳总结:

教师指导学生归纳纳粹德国对内独裁和对外扩张的表现。

【图解内外政策】

目标导学三:

亚洲战争策源地的形成

1.引导学生了解经济危机对日本的影响,说出日本法西斯政权建立的过程与特点。

材料展示:

1929年,美国金融危机爆发,而且逐渐转变为一场全球性的经济危机,对日本的打击尤为致命。

尽管当年是难得的丰收之年,但由于物价全面下跌,日本农民因此负债累累。

与此同时,大量城市失业人口重新返回农村,这使得本来就贫瘠的农村被压得喘不过气来。

祸不单行,1930到1931年冬春,日本东北地区遭受了五十年一遇的霜害,稻田八成受害,比常年少了四成收获,导致日本东北七县爆发了连封建时代都少见的严重饥荒。

一时间,饿殍遍地,卖儿卖女,甚至举家自杀,导致日本经济一落千丈,国计民生凋敝。

深感政府无能的陆军将校把日本东北问题解决方案押到了中国东北上。

二者虽在同一纬度线,气候条件也相差不离,但中国东北的农业条件却是日本东北无法比拟的。

归纳总结:

教师指导学生归纳日本法西斯政权建立的过程与特点。

(1)背景:

经济大危机中,日本经济受到重创。

工业生产急剧萎缩,在国内外矛盾激化的形势下,日本出现了形形色色的法西斯组织。

(2)过程

①核心:

军部是日本法西斯势力的核心。

②对外扩张:

1931年,日本关东军策划九一八事变。

接着,迅速占领了中国的东北三省,扶植建立伪满洲国,并进一步蚕食中国华北地区。

(3)建立:

1936年,受军部控制的广田弘毅上台组阁,建立法西斯专政,第二次世界大战的亚洲策源地形成。

(4)军备与扩张:

制定《国策基准》;1937年7月7日,日本悍然发动卢沟桥事变。

2.德、日法西斯化的过程有何不同之处?

法西斯专政本质上是一样的,对此你有何认识?

提示:

不同点——德国法西斯政权是骗取民众信任,依靠军队,组织纳粹党,通过选举方式上台;日本法西斯政权是通过发动对外战争,利用军部控制内阁上台的。

认识——法西斯是独裁、专政、侵略和战争的代名词,法西斯主义三大特征:

独裁专制;极端民族主义;军国主义。

对内专政独裁、对外侵略扩张是其共同特征;法西斯是违背时代潮流的,注定要被人类所抛弃。

(类似亦可)

三、课堂总结

在一战和世界性经济危机打击下,美国、英国等国家通过加强政府对经济的全面控制和调整,挽救了资本主义民主制度。

德、意、日建立了法西斯专政,强化了法西斯统治,最终挑起了世界大战,给世界各国人民带来严重威胁。

它告诉我们:

只要帝国主义和法西斯主义存在,战争就不可避免!

3 板书设计

4 教学反思

本课讲述的内容是在1929—1933年世界经济大危机的背景下资本主义国家的分化。

美国通过罗斯福新政摆脱了经济危机,而徳、意、日却走上了法西斯道路。

可以说本课起了承上启下的作用。

鉴于学生对这一部分历史知识的生疏,教师可以采用以讲述法为主,辅以课堂讨论的教学方法,主要梳理清楚德、意、日三国法西斯势力抬头、猖獗的活动脉络,揭露法西斯德国的种族歧视及各法西斯国家对内实行恐怖政策、对外实行侵略扩张的暴行。

最后小结加深学生的印象。

第15课 第二次世界大战

1 教学分析

【教学目标】

知识与能力

了解二战苏德战争、太平洋战争的爆发;了解世界反法西斯联盟的建立、斯大林格勒战役和诺曼底登陆战;知道雅尔塔会议以及德、日法西斯投降等史实;认识法西斯走向灭亡和世界反法西斯联盟走向胜利的发展过程,探究雅尔塔会议以及第二次世界大战的历史影响

过程与方法

指导学生收集与本课内容有关的二战资料及影视资料,分析历史信息,掌握自主学习、合作学习、探究学习的方法,体验学习历史的快乐;通过自主阅读能简述斯大林格勒战役、诺曼底登陆战、攻克柏林战役以及美、苏、中参加对日作战在反法西斯战争中的历史作用等

情感态度与价值观

理解全世界人民团结战斗的重要性,认识到正义的力量只有加强联合,才能有效地战胜邪恶势力;对“和平与发展”这一永恒主题有认同感,确立为人类和平和进步事业作贡献的人生理想

【重点难点】

教学重点:

德国进攻苏联、日本偷袭珍珠港、世界反法西斯联盟的建立、斯大林格勒保卫战、诺曼底登陆战和雅尔塔会议

教学难点:

世界反法西斯联盟的建立与雅尔塔会议的影响

2 教学过程

一、导入新课

2019年是第二次世界大战全面爆发80周年。

回首这场战争,警示战争给人类带来的伤痛和摧残!

1939年9月1日4时40分,希特勒下令以“闪电战”的方式,执行进攻波兰的“白色方案”。

德军以其6个装甲师、4个轻装甲师和4个摩托化师为主要突击力量,在一马平川的波兰西部势如破竹般撕破了波军6个集团军约80万人组成的防线。

德军闪电式的进攻使波军完全陷入了被动挨打的境地,这是波兰人,也是全世界第一次领教“闪电战”的滋味。

不到一个月,波兰灭亡。

9月3日,波兰的盟国英、法被迫对德宣战,第二次世界大战全面爆发。

想一想:

第一次世界大战结束21年后,为什么德国再一次挑起世界大战?

这一场战争的结果如何?

它给世界带来怎样的影响?

二、新课讲授

目标导学一:

二战的爆发及主要战场

1.引导学生阅读教材和图文信息,从时间和空间上认识二战的爆发及主要战场的出现。

图一 图二

设问:

图一是发生于何时的什么事件?

该事件有何影响?

图二反映了什么事件?

该事件有何意义?

提示:

图一是1941年12月7日,日军偷袭美国海军基地珍珠港;使第二次世界大战达到最大规模。

图二是莫斯科保卫战的胜利;粉碎了德军不可战胜的神话。

归纳总结:

二战爆发与主要战场

(1)局部战场:

1937年七七事变后,中国开始全民族抗战,中国战场成为世界反法西斯战争的东方主战场。

(2)全面爆发:

1939年9月1日凌晨,德国以“闪电战”方式突袭波兰。

波兰的盟国英、法被迫宣战,第二次世界大战全面爆发。

(3)主要战场:

随着战争的推进,出现了欧洲西线、北非、欧洲东线及太平洋等主要战场。

2.在学习上述图文材料的基础上,教师引导学生了解欧洲西线战场、欧洲东线战场和太平洋战场的战况。

目标导学二:

反法西斯联盟的建立及战争形势的转折

1.结合二战爆发后主要战场的战况,理解反法西斯联盟建立的历史意义。

设问:

此漫画反映了什么历史信息?

中、美、苏、英等国是如何走向联合的?

提示:

反映了世界反法西斯联盟的建立;1942年1月,美、英、苏、中等26个国家的代表在美国首都华盛顿签署《联合国家宣言》,它的发表标志着世界反法西斯联盟的正式形成。

归纳总结:

《联合国家宣言》的发表,标志着世界反法西斯联盟的正式形成。

各国为了一个共同的目标,相互支援,协同作战,逐渐扭转了战争的形势。

2.引导学生阅读教材和材料,理解斯大林格勒保卫战和诺曼底登陆的历史作用。

材料展示:

毛泽东说:

“像希特勒这样的法西斯国家的政治生命和军事生命,从它出生那一天起,就是建立在进攻上面的,进攻一完结,它的生命也就完结了。

”

(1)毛泽东这番话是对苏德战场哪次战役的评价?

运用史实佐证毛泽东对该战役的评价。

提示:

斯大林格勒保卫战。

因为斯大林格勒战役后,德军元气大伤,被迫由战略进攻转入战略防御。

(2)教师在上述材料的基础上,引导学生讨论总结斯大林格勒战役的历史意义。

提示:

斯大林格勒保卫战是第二次世界大战的转折点。

此后,苏军连续进攻,扭转了苏德战场的形势。

(3)教师引导学生阅读“诺曼底登陆”图片信息,讲述诺曼底登陆的概况。

【图解战役】

目标导学三:

雅尔塔会议及战争结束

1.引导学生阅读教材和史料,认识雅尔塔会议和波茨坦会议的内容与影响。

设问:

图片再现了哪一历史事件?

图片中前排左起的三位人物是谁?

说说该事件的积极影响。

提示:

雅尔塔会议;图片中前排左起的三位人物分别是丘吉尔、罗斯福、斯大林;进一步协调了盟国在反法西斯战争中的行动,加速了战胜德、日法西斯国家的步伐。

归纳总结:

教师指导学生采用分组形式自主学习雅尔塔会议、波茨坦会议的相关内容,小组代表展示成果。

2.阅读教材和史料,了解德、日法西斯投降的史实,评价第二次世界大战的影响。

设问:

日本法西斯是何时投降的?

为了加速日本投降,美、苏是如何对日本作战的?

日本投降有何历史意义?

提示:

1945年8月15日,日本法西斯宣布无条件投降;9月2日,日本正式签署投降书。

1945年8月上旬,美国在日本投下两枚原子弹,苏联也出兵中国东北和朝鲜,参加对日作战。

日本投降,标志第二次世界大战结束。

归纳总结:

(1)法西斯投降

①1943年9月,意大利宣布无条件投降。

②1945年5月8日,德国正式签署无条件投降书。

③1945年8月15日,日本法西斯宣布无条件投降。

④1945年9月2日,日本正式签署投降书。

第二次世界大战结束。

(2)第二次世界大战的历史影响

第二次世界大战是人类历史上规模空前的战争,世界上大部分地区和人口卷入其中。

第二次世界大战的胜利,彻底粉碎了法西斯主义和军国主义通过战争称霸世界的野心,彻底结束了列强通过争夺殖民地瓜分世界的历史,促进了世界殖民体系的瓦解,对维护世界和平、促进共同发展产生了重大而深远的影响。

三、课堂总结

由于德、日、意三国结成了法西斯同盟,轴心国形成,加上法西斯蓄意发动战争,准备充分。

通过“闪电战”“偷袭战”等方式,在二战初期,法西斯侵略屡屡得手。

法西斯不断扩大侵略,促使全世界反法西斯国家开始走向联合,促进了世界反法西斯联盟的建立。

从此,反法西斯国家协调作战、相互联合,最终战胜了法西斯。

历史告诉我们:

社会制度与意识形态不同的国家能够联合起来,共同对付人类和平与发展面临的挑战。

3 板书设计

4 教学反思

本节课条理比较清晰,从七七事变、德国“闪电战”突袭波兰开始讲解战争的爆发,到德军进攻苏联,日军偷袭珍珠港,第二次世界大战达到最大规模,可以说,环环紧扣,步步深入,能够让学生在教学内容的逐步展开中掌握知识,形成自己的态度与情感。

本节课有待改进的地方是给予学生问题讨论的时间尚不够充裕,学生尚没有充分地展现自己的观点,师生之间、生生之间观点的碰撞比较缺乏。