高考天津版高考理科物理专题十七 物理实验.docx

《高考天津版高考理科物理专题十七 物理实验.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考天津版高考理科物理专题十七 物理实验.docx(70页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考天津版高考理科物理专题十七物理实验

专题十七 物理实验

挖命题

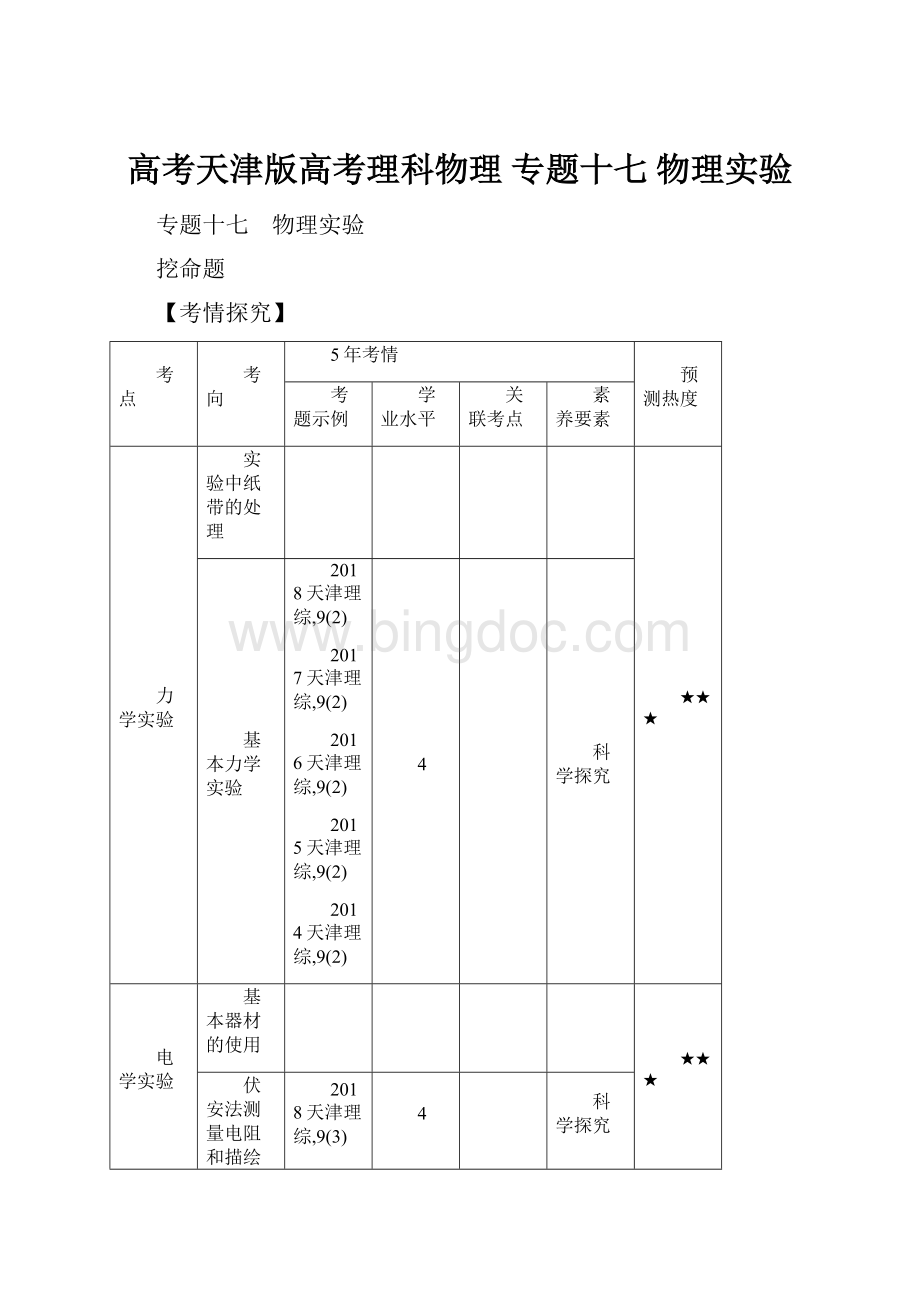

【考情探究】

考点

考向

5年考情

预测热度

考题示例

学业水平

关联考点

素养要素

力学实验

实验中纸带的处理

★★★

基本力学实验

2018天津理综,9

(2)

2017天津理综,9

(2)

2016天津理综,9

(2)

2015天津理综,9

(2)

2014天津理综,9

(2)

4

科学探究

电学实验

基本器材的使用

★★★

伏安法测量电阻和描绘小灯泡的伏安特性曲线

2018天津理综,9(3)

2016天津理综,9(3)

2014天津理综,9(3)

4

科学探究

测量电源的电动势和内电阻

2017天津理综,9(3)

2015天津理综,9(3)

4

科学探究

热学和光

学实验

油膜法估测分子直径

★★★

插针法测量玻璃砖折射率

双缝干涉测光的波长

分析解读 物理实验是物理科学不可或缺的组成部分,从每年两道实验题,合计14分,也可看出高考物理对考查考生实验能力的重视程度。

实验题的特点在于灵活多变,实验可以说是整套高考试卷中最具创新性,也是最能考查考生物理学科素养的试题。

从近几年的考题来看,单靠死记硬背无法应对高考试题的检验,考生需切实具备实验能力,体现在能够独立完成考纲要求的每一个实验,领会实验的基本原理,熟练掌握操作步骤,灵活应用各种实验仪器,对实验数据能够进行正确的分析,对实验误差能够进行科学的论证。

除此之外,考生更应该具备的是对创新性实验的科学探究能力。

【真题典例】

破考点

【考点集训】

考点一 力学实验

1.某同学设计了两个实验方案,用弹簧测力计直接测量正方形木块与木板之间的滑动摩擦力大小。

方案一:

将一木块和木板叠放于水平桌面上,弹簧测力计与木块相连,保持木板静止,向右水平拉动木块,如图1所示。

方案二:

将一木块和木板叠放于水平桌面上,弹簧测力计左端固定,另一端与木块水平相连,水平向右拉动木板,如图2所示。

图1 图2

(1)上述两种方案中,你认为更容易测出准确数据的方案是 (选填“方案一”或“方案二”)。

(2)请简要说明选择的理由:

。

答案

(1)方案二

(2)两方案都要求木块处于平衡状态,使测力计对木块的拉力等于木块所受的摩擦力。

①方案一中要求水平匀速拉动木块,实际操作很难控制;方案二中可以水平变速拉动木板,实际操作容易实现。

②方案一中的弹簧测力计是运动的,不易读准示数;方案二中的弹簧测力计是静止的,容易读准示数。

2.同学们分别利用图甲、乙所示的两种装置采用不同方案进行“探究物体运动的加速度与所受合外力关系”的实验,其中小车A的质量约为350g,并与纸带相连,B为打点计时器,托盘C内装有砝码,托盘自身的质量为5g,D为无线测力传感器。

两种方案的不同在于:

方案一采用托盘和砝码的重力值作为小车受到的拉力,方案二则用传感器D直接测量绳子对小车的拉力。

(1)关于器材的选取,下列说法正确的是 。

A.方案一必须选取单个质量尽量小的砝码,如5克/个

B.方案一可以选取单个质量较大的砝码,如50克/个

C.方案二必须选取单个质量尽量小的砝码,如5克/个

D.方案二可以选取单个质量较大的砝码,如50克/个

(2)两种方案都必须进行的实验操作是 。

A.需要将导轨的右端垫高以平衡摩擦力

B.应先接通打点计时器电源,再释放小车

C.为了减小误差,每次小车应从同一位置释放

D.需要记录托盘中砝码的质量

(3)某组同学利用方案一进行了实验,并将所获得的6组数据对应地绘制在图丙所示的a-F图中,请你根据图中点迹,绘制一条可以反映加速度和拉力关系的图线。

丙

(4)根据第(3)问中你所绘制的图线,可反映出该组同学在实验操作中的不妥之处是

。

(5)若某组同学利用方案一进行实验时忘记了将轨道右端垫高平衡摩擦力,一直使轨道处于水平状态,请根据牛顿运动定律,通过推导说明由这种操作和正确操作分别获取的数据所绘制的a-F图线的斜率和纵轴截距。

答案

(1)AD

(2)AB (3)如图

(4)右端垫得过高(或平衡摩擦过度)

(5)由牛顿第二定律可得:

未平衡摩擦:

F-f=Ma

得a=

=

F-

平衡摩擦:

F=Ma得a=

F

两次对比可知,忘记右端垫高,对图像斜率无影响,但在纵轴上会产生

的负截距。

3.用单摆测定重力加速度的实验装置如图所示。

①对测量原理的理解正确的是 (选填选项前的字母)。

A.由g=

可知,T一定时,g与l成正比

B.由g=

可知,l一定时,g与T2成反比

C.单摆的振动周期T和摆长l可用实验测定,由g=

可算出当地的重力加速度

②若测量结果得到的g值偏大,可能是因为 。

(选填选项前的字母)

A.组装单摆时,选择的摆球质量偏大

B.测量摆长时,将悬线长作为单摆的摆长

C.测量周期时,把n次全振动误认为是(n+1)次全振动

③表是某同学记录的实验数据,并做了部分处理。

组次

1

2

3

4

5

6

摆长l/cm

40.00

50.00

60.00

80.00

100.00

120.00

50次全振动

时间t/s

63.0

74.0

77.5

89.5

100.0

109.5

周期T/s

1.26

1.48

1.55

1.79

2.19

周期的平方T2/s2

1.59

2.19

2.40

3.20

4.80

请计算第5组实验中的T2= s2。

④将表中数据输入计算机,可得到如图所示的l-T2图像,图线经过坐标原点,斜率k=0.25m/s2。

由此求得重力加速度g= m/s2。

(π2=9.87,此空答案保留3位有效数字)

答案 ①C ②C ③4.00 ④9.87

4.如图所示,在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,下列说法正确的是 。

A.应当在钩码静止时读取数据

B.应当在弹簧处于水平自然状态时测量弹簧的原长

C.应当在弹簧处于自然下垂状态时测量弹簧的原长

D.若以弹簧长度为横坐标,以弹簧弹力为纵坐标,根据各组数据所绘制图线的斜率即该弹簧的劲度系数

答案 ACD

5.在“验证力的平行四边形定则”的实验中,某同学按照如下步骤进行操作:

a.在桌上放一块方木板,在方木板上铺一张白纸,用图钉把白纸钉在方木板上;

b.用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳形成结点,细绳的另一端系着绳套;

c.如图甲,用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使结点到达某一位置O,记录结点位置和两个弹簧测力计的示数、两根细绳的方向;

d.按选好的标度,用铅笔和刻度尺作出两个弹簧测力计的拉力F1和F2的图示,并以F1和F2为邻边作平行四边形,画出它们所夹的对角线F;

e.只用一个弹簧测力计通过细绳套拉橡皮条, ;并按同一标度作出这个力F'的图示;

f.比较F'和F的大小和方向,看它们是否相同,得出结论。

①请把步骤e中的内容补充完整

。

②本实验中步骤c和e两次拉橡皮条的过程,主要体现了下列哪种科学方法 。

A.理想实验法B.等效替代法

C.控制变量法D.建立物理模型法

③下列操作有利于减小实验误差的是 (填字母代号)。

A.实验前将两弹簧测力计调零后水平互钩对拉,选择两个读数相同的测力计

B.拴在橡皮条上的两条细绳必须等长,并且要尽量长一些

C.弹簧测力计、细绳、橡皮条都应与木板平行

D.用两弹簧测力计同时拉橡皮条时,两弹簧测力计的示数之差应尽可能大

E.在记录力的方向时,标记同一细绳方向的两点要远些

④图乙是该同学在白纸上根据实验数据用同一标度画出的图示,如果没有操作失误,图乙中的F与F'两力中,方向一定沿AO方向的是 。

⑤若小明和小刚两位同学在家中想验证力的平行四边形定则,他们手中有一些弹性橡皮条(弹力满足胡克定律,劲度系数为k)。

如图丙所示,他们将三根橡皮条的一端系在一起,另一端分别系上细线,仍保证橡皮条原长相同,测得原长L0=5.40cm。

接下来把贴有白纸的木板放在水平桌面上,两人合作平行于纸面分别通过细线拉三根橡皮条至某一长度(在弹性限度内),保持状态不变;如图丁所示,记录此时结点位置和三个橡皮条另一端的位置,量出三个端点到结点O的距离分别为L1=9.20cm、L2=8.40cm、L3=7.50cm。

请根据他们的实验过程和记录的数据作出验证力的平行四边形定则的图示,并说明是如何验证的。

答案 ①把橡皮条的结点拉到同一位置O,读出弹簧测力计的示数,记下细绳的方向

②B ③ACE ④F'

⑤如图所示,图示中表示各力的线段的长度F1∶F2∶F3=(L1-L0)∶(L2-L0)∶(L3-L0)

分析说明:

将任意一个力反向延长至等大,由平衡条件可知这就是另外两力的合力;比较它与用平行四边形定则作出的另外两个力的合力的大小和方向,若近似相同即可验证平行四边形定则。

6.物理课上同学们通过实验“研究平抛运动”。

①甲组同学利用图甲所示的实验装置,通过描点画出平抛小球的运动轨迹。

以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有 。

A.安装斜槽轨道,使其末端保持水平

B.斜槽轨道必须光滑

C.每次小球应从同一位置由静止释放

D.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接

甲

②实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图中y-x2图像能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是 。

③验证轨迹是符合y=ax2的抛物线后,根据图乙中y-x图像M点的坐标值,可以求出a= m-1,小球平抛运动的初速度v0= m/s。

(重力加速度为g=10m/s2)

乙

④乙组同学为了得到平抛运动轨迹采用图丙所示装置,为了得到稳定的细水柱,不受瓶内水面高低的影响,应选择 。

丙

⑤丙组同学用手机数码摄像功能来记录平抛运动的轨迹,每秒可拍摄几十帧照片,用它拍摄小球从水平轨道飞出后做平抛运动的几张连续照片。

用数学课上画函数图像的方格黑板做背景,通过图像处理,就可以记录小球在运动过程中每隔相同时间的位置,如图丁所示。

请从图片中获取数据,分析、论证平抛运动在水平方向和竖直方向的运动规律。

丁

答案 ①AC ②C ③5.0 1.0

④A

⑤以方格的左上顶点为坐标原点,以水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向建立坐标系,各点坐标分别为1(2,1)、2(6,4)、3(10,11)、4(14,22)。

相邻两点间水平位移相等,可知水平分运动为匀速直线运动。

相邻两点间竖直位移差相等,可知竖直分运动为匀加速直线运动。

考点二 电学实验

7.用如图所示的多用电表进行如下实验。

①将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接,发现指针偏转角度过大。

为了得到比较准确的测量结果,请从下列选项中挑出合理的步骤,并按 (填选项前的字母)的顺序进行操作,再将两表笔分别与待测电阻相接,进行测量。

A.将K旋转到电阻挡“×1k”的位置

B.将K旋转到电阻挡“×10”的位置

C.将两表笔短接,旋动部件T,对电表进行校准

②测量二极管的正向导通电阻时,红表笔应接二极管的 (填“正极”或“负极”)。

答案 ①BC ②负极

8.在常温下“测定金属电阻率”的实验中,所用测量仪器均已校准。

①用米尺测量金属丝的长度,如图甲所示,测量值为 cm;

用螺旋测微器测金属丝的直径,如图乙所示,测量值为 mm。

甲

②用图丙所示电路测量电阻丝的电阻Rx时,以下滑动变阻器应选择 (用滑动变阻器前面的字母表示)。

A.滑动变阻器R1(0~200Ω,额定电流2A)

B.滑动变阻器R2(0~5Ω,额定电流2A)

③实验测得电阻的阻值为2.4Ω,该测量值比实际值偏 (填“大”或“小”),由于图丙所示的电流表外接而导致的测量电阻的误差,属于 (填“偶然误差”或“系统误差”)。

④根据以上数据可知被测电阻是表中的哪种材料 。

表:

几种导体材料常温时的电阻率

材料

银

铜

钨

铁

镍铬合金

ρ(Ω·m)

1.6×10-8

1.7×10-8

5.3×10-8

1.0×10-7

1.0×10-6

⑤若按图丁所示的电路进行测量,可以消除由于电表内阻造成的误差。

利用该电路进行实验的主要操作过程是:

第一步:

先将R2的滑动触头调到最左端,单刀双掷开关S2向1闭合,闭合开关S1,调节滑动变阻器R1和R2,使电压表和电流表的示数尽量大些(不超过量程),读出此时电压表和电流表的示数U1、I1

丁

第二步:

保持两滑动变阻器的滑动触头位置不变,将单刀双掷开关S2向2闭合,读出此时电压表和电流表的示数U2、I2

请写出由以上记录数据计算被测电阻的表达式Rx= 。

答案 ①49.95~49.98 0.495(0.492~0.497) ②B ③小 系统误差 ④镍铬合金 ⑤

-

9.在做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验中,选用的小灯泡规格为“3.8V,0.3A”。

①除了导线和开关外,有以下一些器材可供选择:

电流表:

A1(量程3A,内阻约0.1Ω)、A2(量程0.6A,内阻约0.3Ω);

电压表:

V(量程5V,内阻约5kΩ);

滑动变阻器:

R1(阻值范围0~10Ω)、R2(阻值范围0~2kΩ);

电源:

E(电动势为4V,内阻约为0.04Ω)。

为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表 ,滑动变阻器 。

(填器材的符号)

②为尽量精准地描绘小灯泡的伏安特性曲线,应选用的实验电路为图中的 (填“甲”或“乙”)。

甲

乙

③某同学记录了多组数据,并且将这些数据的对应点标在了图丙中的坐标纸上,请根据这些点在图中画出I-U图线。

丙

④从图线可知,当灯泡两端电压为2.6V时,小灯泡的功率等于 W(保留两位有效数字)。

⑤将实验所用小灯泡接入如图丁所示的电路中,其中A是电流传感器。

当开关S闭合前后,结合以上所作的I-U图线,分析判断通过小灯泡的电流随时间变化的图像,应该是图戊所示四个图像中的 。

丁

戊

答案 ①A2 R1 ②乙 ③如图所示 ④0.68 ⑤B

10.利用如图1所示的电路可以测定一节干电池的电动势和内电阻。

①现有电压表(0~3V)、开关和导线若干,以及下列器材:

A.电流表(0~0.6A)

B.电流表(0~3A)

C.滑动变阻器(0~20Ω)

D.滑动变阻器(0~100Ω)

实验中电流表应选用 ;滑动变阻器应选用 (选填相应器材前的字母)。

图1

图2

②在图2中用笔画线代替导线,按图1将电路连线补充完整。

③实验中,某同学记录的6组数据如表所示,其中5组数据的对应点已经标在图3的坐标纸上,请标出余下一组数据的对应点,并画出U-I图线。

序号

1

2

3

4

5

6

电压U(V)

1.35

1.30

1.25

1.20

1.15

1.10

电流I(A)

0.12

0.14

0.24

0.30

0.36

0.42

图3

④根据图3可得出干电池的电动势E= V,内电阻r= Ω。

⑤小明同学学习了电源的相关知识后,制作了如图4所示的水果电池。

为了测量该电池的电动势,他从实验室借来了灵敏电流表(内阻未知,且不可忽略)、电阻箱、开关以及若干导线,设计了如图5所示的电路图。

你认为小明同学能否准确测出水果电池的电动势,并说明理由。

图4

图5

答案 ①A C ②如图所示

③如图所示

④1.45(1.43~1.47) 0.83(0.80~0.86)

⑤可以准确测出水果电池的电动势。

根据闭合电路欧姆定律有E=I(R+r+Rg),变形可得

=

R+

。

实验中,改变电阻箱的阻值R,可读出灵敏电流表相应的读数I,得到多组对应R、I数据,并画出

-R图像。

在

-R图像中,图线的斜率k=

所以E=

。

11.如图所示为示波器的面板,将衰减旋钮旋至“

”时,在屏上显示出一个完整的波形。

但波形亮度低。

若要增大波形的亮度,应调节 旋钮;若要使波形在竖直方向的幅度增大,应调节 旋钮(填图中旋钮旁标注的数字)。

答案 1 8

12.现要测量一电池的内阻r和一待测电阻的阻值Rx。

已知电池的电动势约6V,电池内阻和待测电阻阻值都为数十欧。

可选用的实验器材有:

电流表A1(量程0~30mA);

电流表A2(量程0~100mA);

电压表V(量程0~6V);

滑动变阻器R1(阻值0~5Ω);

滑动变阻器R2(阻值0~300Ω);

开关S一个,导线若干。

某同学的实验过程如下:

Ⅰ.设计如图1所示的电路图,正确连接电路。

图1

Ⅱ.将滑动变阻器R的阻值调到最大,闭合开关,逐次调小R的阻值,测出多组U和I的值,并记录。

以U为纵轴,I为横轴,得到如图2所示的图线。

图2

Ⅲ.断开开关,将Rx改接在B、C之间,A与B直接相连,其他部分保持不变。

重复步骤Ⅱ,得到另一条U-I图线,图线与横轴I的交点坐标为(I0,0),与纵轴U的交点坐标为(0,U0)。

回答下列问题:

①电流表应选用 ,滑动变阻器应选用 ;

②由图2的图线,得电源内阻r= Ω;

③用I0、U0和r表示待测电阻的关系式Rx= ,代入数值可得Rx;

④若电表为理想电表,Rx分别接在B、C之间与接在A、B之间,滑动变阻器滑片都从最大阻值位置调到某同一位置,两种情况相比,电流表示数变化范围 ,电压表示数变化范围 。

(选填“相同”或“不同”)

答案 ①A2 R2 ②25 ③

-r ④相同 不同

13.在测定电容器电容值的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3kΩ的电阻R、电源、单刀双掷开关按图甲所示电路图进行连接。

先使开关S与1端相连,电源向电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2端,电容器放电,直至放电完毕。

实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的u-t曲线如图乙所示,图丙为由计算机对图乙进行数据处理后记录了“峰值”及曲线与时间轴所围“面积”的图。

甲

乙

丙

①根据图甲所示的电路,观察图乙可知:

充电电流与放电电流方向 (选填“相同”或“相反”),大小都随时间 (选填“增加”或“减小”);

②该电容器的电容为 F;(结果保留2位有效数字)

③某同学认为:

仍利用上述装置,将电压传感器从电阻两端改接在电容器的两端,也可以测出电容器的电容值。

请你分析并说明该同学的说法是否正确。

答案 ①相反 减小

②1.0×10-2

③正确。

因为当开关S与2连接,电容器放电的过程中,电容器C与电阻R上的电压大小相等,所以通过对放电曲线进行数据处理后记录的“峰值Um”及曲线与时间轴所围“面积S”,仍可应用C=

=

计算电容。

考点三 热学和光学实验

14.在“油膜法估测分子大小”的实验中,某同学用滴管吸取体积浓度为η的油酸酒精溶液,一滴一滴地滴入量筒,记下体积为V的油酸酒精溶液的滴数为N。

之后的操作步骤如下:

A.将带有方格的玻璃板放在浅盘上,待油酸薄膜的形状稳定后,用彩笔将油酸薄膜的形状画在玻璃板上

B.将痱子粉均匀地撒在浅盘内的水面上,用滴管吸取体积浓度为η的油酸酒精溶液,从低处向水面中央滴入一滴

C.根据方格数目,估算出油酸薄膜的面积为S

以上操作步骤正确的顺序是 (填序号)。

计算油酸分子直径的表达式为 。

答案 BAC d=

15.某同学利用“双缝干涉实验装置”测定红光的波长。

已知双缝间距为d,双缝到屏的距离为L,将测量头的分划板中心刻线与某一亮条纹的中心对齐,并将该条纹记为第1亮条纹,其示数如图所示,此时的示数为 mm。

然后转动测量头,使分划板中心刻线与第5亮条纹的中心对齐,读出示数,并计算第5亮条纹与第1亮条纹的中心线间距离为Δx。

由此可得该红光的波长表达式为 (用字母表达)。

答案 2.430(2.428~2.432) λ=

·Δx

16.如图甲所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将实验仪器按要求安装在光具座上,并选用缝间距d=0.20mm的双缝屏。

从仪器注明的规格可知,像屏与双缝屏间的距离L=700mm。

然后,接通电源使光源正常工作。

①已知测量头上主尺的分度值是1毫米,副尺(游标尺)上有20分度。

某同学调整手轮后,从测量头的目镜看去,使分划板中心刻线与某条纹A中心对齐,如图乙所示,此时测量头上主尺和副尺的示数情况如图丙所示,此示数为 mm;接着再转动手轮,使分划板中心刻线与某条纹B中心对齐,测得A到B条纹间的距离为8.40mm。

利用上述测量结果,经计算可得经滤光片射向双缝的色光的波长λ= m(保留2位有效数字)。

②另一同学按实验装置安装好仪器后,观察到光的干涉现象效果很好。

若他对实验装置做了一下改动后,在像屏上仍能观察到清晰的条纹,且条纹数目有所增加。

以下改动可能实现这个效果的是 。

A.仅将滤光片移至单缝和双缝之间

B.仅将单缝远离双缝移动少许

C.仅将单缝与双缝的位置互换

D.仅将红色滤光片换成绿色的滤光片

答案 ①0.25 4.8×10-7 ②D

炼技法

【方法集训】

方法1 测速度的方法

1.如图1所示,用半径相同的A、B两球的碰撞可以验证“动量守恒定律”。

实验时先让质量为m1的A球从斜槽上某一固定位置C由静止开始滚下,进入水平轨道后,从轨道末端水平抛出,落到位于水平地面的复写纸上,在下面的白纸上留下痕迹。

重复上述操作10次,得到10个落点痕迹。

再把质量为m2的B球放在水平轨道末端,让A球仍从位置C由静止滚下,A球和B球碰撞后,分别在白纸上留下各自的落点痕迹,重复操作10次。

M、P、N为三个落点的平均位置,未放B球时,A球的落点是P点,O点是水平轨道末端在记录纸上的竖直投影点,如图2所示。

图1

图2

(1)在这个实验中,为了尽量减小实验误差,两个小球的质量应满足m1 m2(选填“>”或“<”);除了图中器材外,实验室还备有下列器材,完成本实验还必须使用的两种器材是 。

A.秒表B.天平

C.刻度尺D.打点计时器

(2)下列说法中正确的是 。

A.如果小球每次从同一位置由静止释放,每次的落点一定是重合的

B.重复操作时发现小球的落点并不重合,说明实验操作中出现了错误

C.用半径尽量小的圆把10个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置

D.仅调节斜槽上固定位置C,它的位置越低,线段OP的长度越大

(3)在某次实验中,测量出两个小球的质量m1、m2。

记录的落点平均位置M、N几乎与OP在同一条直线上,测量出三个落点位置与O点距离OM、OP、ON的长度。

在实验误差允许范围内,若满足关系式