973申请书 CB428700我国近海藻华灾害演变机制与生态安全.docx

《973申请书 CB428700我国近海藻华灾害演变机制与生态安全.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《973申请书 CB428700我国近海藻华灾害演变机制与生态安全.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

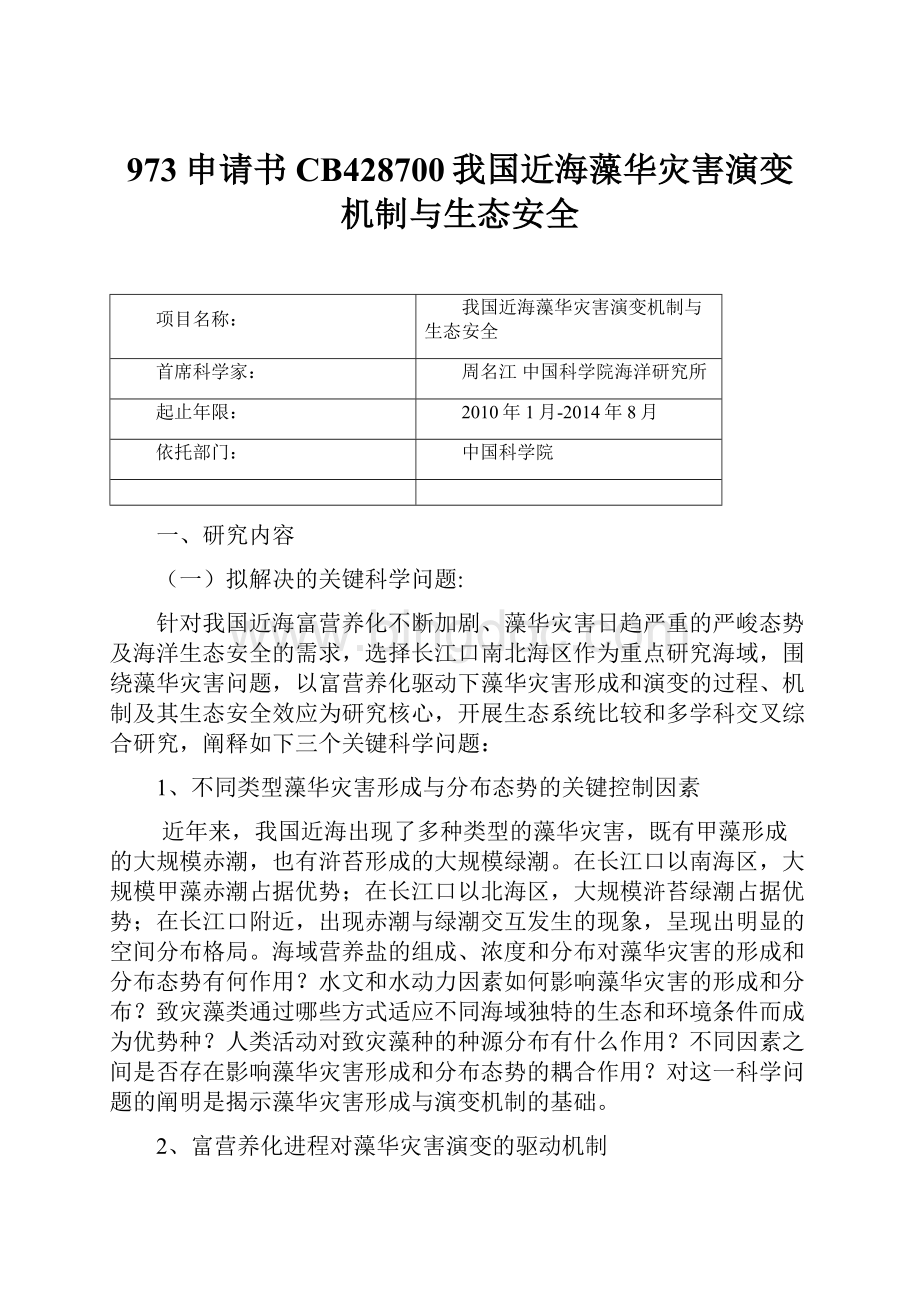

973申请书CB428700我国近海藻华灾害演变机制与生态安全

项目名称:

我国近海藻华灾害演变机制与生态安全

首席科学家:

周名江中国科学院海洋研究所

起止年限:

2010年1月-2014年8月

依托部门:

中国科学院

一、研究内容

(一)拟解决的关键科学问题:

针对我国近海富营养化不断加剧、藻华灾害日趋严重的严峻态势及海洋生态安全的需求,选择长江口南北海区作为重点研究海域,围绕藻华灾害问题,以富营养化驱动下藻华灾害形成和演变的过程、机制及其生态安全效应为研究核心,开展生态系统比较和多学科交叉综合研究,阐释如下三个关键科学问题:

1、不同类型藻华灾害形成与分布态势的关键控制因素

近年来,我国近海出现了多种类型的藻华灾害,既有甲藻形成的大规模赤潮,也有浒苔形成的大规模绿潮。

在长江口以南海区,大规模甲藻赤潮占据优势;在长江口以北海区,大规模浒苔绿潮占据优势;在长江口附近,出现赤潮与绿潮交互发生的现象,呈现出明显的空间分布格局。

海域营养盐的组成、浓度和分布对藻华灾害的形成和分布态势有何作用?

水文和水动力因素如何影响藻华灾害的形成和分布?

致灾藻类通过哪些方式适应不同海域独特的生态和环境条件而成为优势种?

人类活动对致灾藻种的种源分布有什么作用?

不同因素之间是否存在影响藻华灾害形成和分布态势的耦合作用?

对这一科学问题的阐明是揭示藻华灾害形成与演变机制的基础。

2、富营养化进程对藻华灾害演变的驱动机制

我国近海藻华灾害的演变与海域富营养化进程有密切关系。

伴随着近海富营养化程度的加剧,藻华灾害呈现出频率和类型增加、分布区域和规模扩大、危害日趋严重的演变趋势。

重要界面过程和营养盐循环特征等如何调控近海富营养化进程?

近海营养盐种类、结构和水平的变化如何驱动藻华灾害的演变?

这一过程还受到哪些因子的调控?

氮磷比升高、硅氮比降低等营养盐结构的改变是不是甲藻赤潮演变的关键控制因素?

尿素和氨氮等营养盐向近海输入的增加对浒苔绿潮的爆发有什么作用?

富营养化的变化趋势将如何调控我国藻华灾害的发展趋势?

对这一科学问题的解答是揭示藻华灾害演变机制的核心。

3、藻华灾害引发近海生态系统退化的途径和机理

近海生态系统的健康对于生物资源的可持续利用至关重要。

藻华灾害会通过多种途径在生物个体、种群、群落等不同层次上影响近海生态系统结构的稳定性,破坏其正常的服务功能,引起生态系统的退化。

致灾藻类会给海洋经济生物和生态系统关键种带来哪些危害效应?

有毒藻类产生的藻毒素会通过哪些途径影响海产品的安全?

藻华灾害如何改变近海食物网的结构并进而影响其功能?

藻华灾害会引起哪些次生灾害效应?

对这一科学问题的阐释对于防范藻华灾害、保障近海生态安全至关重要。

(二)主要研究内容:

针对我国近海藻华灾害高发海域的环境和富营养化特征,通过多学科交叉,开展我国近海典型海域富营养化特征、演化及对藻华灾害的影响、藻华灾害形成和演变的生物学特征和生态过程、关键物理过程对藻华灾害形成和演变的调控、藻华灾害对近海生态安全的影响及防控对策等研究,阐明我国近海富营养化驱动下藻华灾害形成和演变的过程、机制及其生态安全效应。

1、典型海域富营养化特征、演化及对藻华灾害的影响

营养盐是影响致灾藻类生长和繁殖的重要因素,研究其区域分布特征与藻华分布态势的关系、营养盐组成和浓度的变化对藻华生消和演替的影响,有助于揭示富营养化过程与藻华灾害形成和演变之间的内在联系。

需要研究的内容包括:

我国典型富营养化海域重要营养盐的组成、分布和变化规律;重要营养盐的循环特征和关键界面过程;藻华灾害生消过程中重要营养盐的迁移、转化特征及其反馈和指示作用;主要化学海洋学过程对海区富营养化过程的调控作用等。

2、藻华灾害形成和演变的生物学特征和生态过程

致灾藻类的特殊适应策略和群落优势种演替是藻华灾害形成和演变的内因,探明致灾藻类的生活史、生物学特征、在生态竞争中的适应能力及群落优势种的更替规律,有助于阐明藻华灾害形成和演变的生态学机制。

需要研究的内容包括:

典型富营养化海域致灾藻类的种类组成、丰度与分布格局;主要致灾藻类的生活史关键特征及营养、生长和繁殖策略;主要致灾藻类种间竞争与种群动力学;不同类型藻华灾害的种源追溯、种群动态变化过程及对富营养化的响应及其比较研究;藻华灾害形成与演替过程中生物多样性的变动规律;典型海域藻华灾害的演变趋势等。

3、关键物理过程对藻华灾害形成和演变的调控

藻华灾害的发生是一个复杂的海洋学过程,是水文、气象等诸多因素综合作用的结果,揭示水动力和气候变化对藻华灾害的调控作用,有助于阐明藻华灾害形成和演变的海洋学机制。

需要研究的内容包括:

冲淡水、沿岸流和外海环流等重要物理过程对我国典型富营养化海域营养盐分布和藻华灾害分布格局的控制作用;锋面、层化、上升流等重要物理过程对藻华灾害发生、发展和消亡的影响;重要天气和气候过程在藻华灾害生消和演变中的作用;藻华灾害形成与演变的数值模拟与预测研究等。

4、藻华灾害对近海生态安全的影响及防控对策

不同类型的藻华灾害具有不同的危害方式和生态效应,阐明藻华灾害对重要海洋生物和近海生态系统的影响,有助于藻华灾害的防控和近海生态安全的保障。

需要研究的内容包括:

主要致灾藻类对近海重要养殖生物和生态系统关键种的危害效应和机理;藻华灾害对近海食物网功能的影响;藻毒素类型、分布及其对海产品安全的影响;藻华灾害的次生环境安全效应及沿海社会经济影响的评价;典型海域藻华灾害减灾策略与富营养化调控原理等。

二、预期目标

(一)总体目标:

通过生物学、化学和物理海洋学多学科交叉综合研究,揭示我国近海不同致灾藻类的生物学特征和适应策略,阐明富营养化进程和关键物理过程对藻华灾害形成和演变的驱动和调控机制,阐释大规模藻华灾害对生态安全的影响机理,提高对近海藻华灾害形成和演变的模拟和预测能力,提出近海富营养化和藻华灾害的防控原理和减灾对策,为我国近海生态环境的预测和改善提供科学依据,进一步提高我国藻华灾害和富营养化研究的国际地位。

(二)五年预期目标:

了解重点研究海域的富营养化水平及其演化特点,查明关键海洋学过程对海域富营养化的调控作用,揭示营养盐组成和浓度的变化对藻华灾害生消过程的影响以及藻华的反馈作用,阐明重点研究海域关键化学海洋学过程和物理海洋学过程对藻华灾害形成和演变的影响和机理。

探明重点研究海域藻华灾害的分布格局、种源、藻华过程中生物多样性的变化、关键种的生态适应和竞争策略、群落优势种演替的生物学机理和生态过程,从富营养化和生态系统层面阐释不同藻华灾害之间的内在联系和演变规律,为阐明近海藻华灾害形成和分布态势的关键控制因素及其对近海生态安全的影响奠定基础。

揭示藻华灾害对重要海洋生物及近海食物网结构和功能的影响,掌握重要生物毒素对海产品安全的影响途径,查明藻华灾害的次生环境效应,科学评估藻华灾害对生态安全及社会经济的影响。

建立我国近海典型海域藻华灾害演变机制的耦合模型,在提高富营养化和藻华灾害调控和防治能力上有所突破,提出可供决策部门参考的应对典型海域富营养化和藻华灾害的防控原理和减灾对策,为近海生态环境的预测和改善提供科学依据。

在人才培养方面,拟定培养博士研究生30名,硕士研究生60名,希望通过本项目5年的研究工作和运行实施,培养学科带头人5-8名,争取有1-2人申请国家杰出青年基金,2-3人申请国家相关的重点和重大研究项目。

在基地建设方面,以依托单位现有的实验条件和人员队伍为基础,通过项目中各学科的交叉和合作研究,使承担单位的实验室建设和学科建设更上一层楼。

通过5年的研究,发表论文240篇,专著2部,组织国际会议2次、国内相关学术会议2次。

三、研究方案

(一)学术思路:

针对我国近海藻华灾害发生和分布的特点,选择受人类活动影响显著、富营养化问题突出、多种藻华灾害频发且演变特征明显的东海长江口南北海区(浙、沪、苏沿海,北纬29oN-32oN,离岸100海里)作为重点研究海域。

围绕硅藻与甲藻间的竞争,大型藻与微藻的竞争展开研究。

在富营养化对藻华灾害驱动作用的研究中,侧重营养盐浓度和组成的时空变化、关键物理海洋学和化学海洋学过程的耦合对藻华形成和演变的作用机制研究;在藻华灾害的生物学特征研究中,拟从不同致灾藻类生活史特征和适应策略入手,重点关注它们在藻华形成、演替中所起的作用;在关键物理过程对藻华形成的调控研究中,既要重视大尺度的物理过程在藻华空间分布中的作用,也要重视界面过程在藻华生消中的作用;在生态安全影响方面,侧重于藻华灾害对生态系统结构和功能的影响;在藻华灾害的防控对策方面,同时关注藻华灾害减灾对策及富营养化调控策略的研究。

项目研究过程中,利用数值分析和耦合模型的方法,模拟各种营养盐动态变化对不同藻华形成和演变的影响,建立富营养化进程和藻华灾害等生态异常响应的生态耦合模型,提出富营养化和藻华灾害防控的原理和措施,使整个项目的研究紧贴国家重大需求,为保障我国沿海环境健康和经济可持续发展提供科学依据。

项目实施中,拟在充分利用申请者承担的前期973项目“我国近海有害赤潮发生的生态学、海洋学机制及预测防治”获取的大量现场和实验室数据的基础上安排现场航次,根据目前了解的藻华灾害分布格局与演变态势的特点,将调查海域确定为东海长江口南北海区。

另外,拟与其他海洋生态环境的973项目等在数据共享和多学科交叉研究方面展开合作。

(二)技术途径:

为了实现项目的总体目标,拟采用资料分析—海上调查研究—现场和室内实验—数值模拟与耦合模型相结合的系统研究方法,主要技术路线如下:

1、资料分析与假设的形成

利用我国近海营养盐污染调查、海洋环境参数监测和生态系统研究所积累的资料,以及前期973所获得的大量现场和实验数据,对大规模赤潮和浒苔绿潮的形成、爆发、消亡、优势藻种更替以及其他重要生态异常变化进行综合分析,认知富营养化与藻华灾害形成和演变之间的联系,提炼科学问题,提出富营养化和关键物理过程驱动和调控藻华灾害演变机理的假设,并通过海上调查与实验研究来加以验证。

2、海上调查研究

项目将统一组织安排航次调查,计划在东海长江口南北海区进行8-10个航次的海上调查研究,对营养盐的变化、补充与循环、重要水文物理参数、大规模藻华(包括赤潮、绿潮)形成过程及其演替、藻华与低氧区扩展等环境问题的关系、以及相关气象因子展开调查,调查中兼顾其它相关要素,并尽可能做到同步或准同步观测。

3、现场和室内实验

应用现场围隔和实验室模拟手段,开展致灾藻类关键种生活史、生理生态学、分子生物学与种群生物学特征及对富营养化的响应机制、群落优势种竞争演替的生物学机理与环境条件的影响、有毒藻华对重要海洋生物和海产品安全的影响及危害机理等实验,实验中尽量模拟现场条件,使结果更接近海上实际情况。

4、数值模拟和耦合模型

通过对海上调查资料、现场与实验室研究结果的整理、计算、统计和综合分析,确定适合我国近海海域富营养化和藻华灾害形成与演变的模式参数,建立研究海域物理学过程与重要生态学过程耦合的数值模型,进行大量实测数据同化,进一步改进模式。

利用资料分析和模型计算,针对研究海域富营养化与藻华灾害提出防控原理和减灾策略。

(三)创新点与特色

1、我国是世界上藻华灾害最严重的国家之一,近年来更是呈现出发生频率和类型增加、发生规模和区域扩大、硅藻赤潮占优势向甲藻赤潮占优势发展、有毒赤潮比例不断上升、绿潮与赤潮交互发生、危害日益严重的演变趋势。

本项目在前期研究已经基本掌握大规模赤潮爆发机理的基础上,从致灾藻类的适应策略、富营养化驱动机制、藻华灾害的非线性调控因素等不同角度开展系统研究,将藻华灾害发生机理研究提升到藻华灾害演变机制的研究,不仅完全符合我国藻华灾害变化趋势的新特点,也将为国际上藻华灾害研究提供新思路,具有明显的创新性。

2、东海长江口及其南北海区是我国近海富营养化最为突出、藻华灾害最为严重的海域。

在这里,藻华灾害具有独特的时空变化特征,在时间尺度上表现出由早期的以硅藻赤潮为主向以甲藻赤潮为主的演变特征;在空间上长江口以南浙江沿海以微藻形成的赤潮为主,长江口以北江苏沿海以大型藻形成的绿潮为主,并在长江口附近出现赤潮与绿潮交互发生区域,呈现明显的空间变化格局。

以长江口及其南北海区为重点研究海域,通过系统分析和比较研究,阐释富营养化与藻华灾害时空变化特征之间的内在联系,揭示富营养化对藻华灾害形成与演变的驱动机制,将为全球藻华灾害研究提供一个具有明显特色的范例。

3、本项目从分子机理到生态系统响应的不同层次上研究藻华灾害对近海生态系统的影响和危害机理,着重阐明藻华灾害对近海食物网的结构、功能与海洋生物资源的潜在影响,以及藻毒素对海产品质量安全的威胁,从生态安全高度阐释藻华灾害的危害效应,并将针对我国典型海域藻华灾害现状与演变趋势提出可行的减灾策略与调控原理,为保障海洋生态安全、改善近海生态环境提供重要科学依据,具有明显的社会经济效益。

(四)可行性分析

项目承担单位长期从事海洋生态学与环境科学的研究,承担过科技部、国家自然科学基金委和相关部门的诸多科研项目,在我国近海针对富营养化和赤潮进行了长期的现场调查研究,取得了一批重要成果,积累了大量的数据资料;同时,针对浒苔灾害也开展了一些初步研究,这些都是开展本项目研究的重要基础。

项目和各课题学术带头人积极参与本领域的国际交流,展开了活跃的国际合作,与本研究领域的国际机构与专家保持着广泛的联系,为项目的成功实施提供了可靠的保障。

本项目以中国科学院和国家海洋局为依托部门,联合教育部和农业部所属优势单位组成了多学科交叉的研究团队。

具有协调一致、配合默契、互相协作的良好传统,为项目的完成提供了人员的保证。

参加本项目的单位拥有多艘大中小型调查船,具有多学科测试分析中心、大型计算机、走航式海洋学测试仪、CTD、液相色谱仪、电镜、流式细胞仪、营养盐自动分析仪、特纳荧光计等大型仪器设备,另外还有水族培育楼(室)、藻种培养室、毒理实验室以及固定的野外实验基地及实验设施,为项目的顺利实施提供了物质保障。

(五)课题设置

课题1、近海富营养化关键过程及其对藻华灾害的驱动作用

预期目标:

查明重点研究海域重要营养盐来源、通量和组成,掌握重要营养盐的时空分布特征和补充机制,了解重点研究海域富营养化现状和水平,揭示营养盐的循环特征及各界面过程对重要营养盐分布的影响及其迁移、转化、输运过程和控制机制,阐明富营养化进程对藻华灾害演变的影响及藻华灾害的演变对富营养化的指示作用。

为了解关键化学海洋学过程对近海富营养化的调控作用、阐明富营养化对我国近海藻华灾害演变的驱动机制提供科学依据。

研究内容:

1.典型富营养化海域重要营养盐组成、结构、时空分布和通量

2.重要营养盐的循环特征及关键化学海洋学过程的调控作用

3.藻华生消过程中重要营养盐的迁移、转化特征及其反馈和指示作用

4.致灾藻类对富营养化的生态响应和对营养资源竞争的现场模拟研究

经费比例:

11%

承担单位:

中国海洋大学、国家海洋局第一海洋研究所

课题负责人:

石晓勇

学术骨干:

李瑞香、蒲新明、王江涛

课题2、典型富营养化海域藻华灾害形成与演变的生态过程

预期目标:

查明重点研究海域致灾藻类组成、物种多样性和生物地理分布特征,探明灾害藻类种源和种群动态变化特征,掌握藻华灾害的生消动态过程、分布特征和演替过程,揭示藻华灾害对藻类生物多样性的影响,为阐明藻华灾害的形成、演变机制提供生物学和生态学资料和判据,是实现项目总体目标的基础。

研究内容:

1.典型富营养化海域致灾藻类组成及分布格局

2.致灾藻类种源追溯及其种群动态变化过程

3.藻华生消过程中藻类生物多样性的变化规律

4.典型富营养化海域致灾藻类长期演变趋势

经费比例:

11%

承担单位:

暨南大学、国家海洋局第二海洋研究所

课题负责人:

吕颂辉

学术骨干:

李宏业、陆斗定、吴月红

课题3、致灾藻类在藻华灾害形成与演变中的适应策略与竞争机制

预期目标:

查明我国近海典型富营养化海域主要致灾藻类的关键生物学特征及其生长和繁殖的调控机理,量化主要致灾藻类爆发性生长和增殖的环境因子阈值,阐明致灾藻类的生长特征和营养盐利用策略在其种间竞争中的作用,揭示我国近海典型富营养化海域藻华灾害形成与演变的生物学机理与环境调节机制。

研究内容:

1.典型富营养化海域主要致灾藻类的生活史关键特征

2.典型富营养化海域主要致灾藻类的生长繁殖特征与营养盐利用策略

3.典型富营养化海域主要致灾藻类爆发性增殖的分子机理

4.主要致灾藻类种间竞争策略及在藻华灾害演变中的作用

经费比例:

8.7%

承担单位:

国家海洋局第一海洋研究所、厦门大学

课题负责人:

王宗灵

学术骨干:

李艳、王大志、王明华

课题4、典型富营养化海域关键物理过程与藻华数值模拟

预期目标:

查明重点研究海域决定营养盐分布特征和藻华灾害分布格局的重要物理过程及其作用,阐述锋面、层化和上升流等现象在藻华灾害发生、发展和消亡各阶段中所起的作用,了解异常气象条件和气候变化在藻华灾害形成和演变中的作用,揭示藻类群落演变过程与物理、化学过程的耦合机制,建立适合重点研究海域的数值模型,为近海生态环境的预测和改善提供科学依据。

研究内容:

1.冲淡水、沿岸流和外海环流对营养盐分布和藻华灾害分布格局的控制作用

2.锋面、层化和上升流在藻华灾害生消过程中的作用

3.异常气象条件和气候变化对藻华灾害生消和演变的影响

4.我国典型富营养化海域藻华的数值模拟

经费比例:

8.7%

承担单位:

国家海洋局第二海洋研究所、厦门大学

课题负责人:

管卫兵

学术骨干:

陈长平、高亚辉、朱德弟

课题5、典型富营养化海域藻华灾害对生态安全的影响

预期目标:

揭示藻华灾害对生态系统结构和功能的影响及其作用机制,查明藻毒素对海产品安全的影响和途径,阐释藻华灾害对海域生态系统演变及其重要服务功能的影响,对藻华灾害的社会经济影响作出科学评价,为阐明富营养化海域藻华灾害对生态安全的危害机制、保护人类健康、维护近海生物资源的可持续利用提供科学依据。

研究内容:

1.主要致灾藻类对重要海水养殖生物和生态系统关键种的危害机制

2.藻华灾害对食物网物质和能量传递的影响

3.藻毒素产生和分布规律及对海产品安全的影响

4.藻华灾害的次生环境安全效应及沿海社会经济影响的评价

经费比例:

11%

承担单位:

中国科学院海洋研究所、中国水产科学研究院东海水产研究所

课题负责人:

颜天

学术骨干:

王云峰、徐兆礼、于仁成、张清春

课题6、我国近海藻华灾害减灾对策与富营养化调控机理

预期目标:

针对我国近海海域富营养化程度日趋严重的态势,应用历史资料分析和现场调查、现场实验和实验室模拟相结合的方法,通过研究我国典型海域营养盐的区域特征与长期变化特点,阐明不同海域富营养化区域特征与藻华灾害之间的关系以及藻华灾害演变机制,提出典型海域富营养化的调控对策和藻华灾害的减灾策略,为我国近海生态环境的可持续发展和利用提供科学依据。

研究内容:

1.我国近海富营养化的区域特征与藻华灾害类型的关系

2.我国近海富营养化进程对藻华灾害演变态势的影响

3.不同藻华灾害演变机制与耦合模型研究

4.典型海域藻华灾害减灾策略与富营养化调控原理

经费比例:

49.6%

承担单位:

中国科学院海洋研究所、国家海洋环境监测中心

课题负责人:

周名江

学术骨干:

梁玉波、刘仁沿、宋秀贤、赵卫红

各课题间相互关系

本项目围绕我国沿海日趋严重的藻华灾害问题,针对不同类型藻华灾害形成与分布态势的关键控制因素、富营养化进程对藻华灾害演变的驱动机制、藻华灾害引发近海生态系统退化的途径和机理等关键科学问题,设置了六个既相对独立又紧密相关、相辅相成的课题,从典型海域富营养化特征、演化及对藻华灾害的影响(驱动)、藻华灾害形成和演变的生物学特征和生态过程(响应)、关键物理过程对藻华灾害形成和演变的调控(调控)、藻华灾害对近海生态安全的影响及防控对策(对策)等四个方面开展研究。

课题1主要从近海富营养化入手,研究重点研究海域富营养化特征、关键过程、演化进程及其对藻华灾害的驱动作用;课题2主要针对研究海域现场藻华灾害形成与演变过程,开展种源追溯、种群动力学及生物多样性等生态过程研究;课题3主要针对藻华灾害形成和演变的生物学机理,开展致灾藻类的生活史、生长、繁殖等生物学特征和竞争策略研究;课题4通过对重点研究海域物理环境的调查和研究,分析水动力过程、气象条件和气候变化等因素对藻华灾害分布、生消过程及演变的调控作用,开展藻华的数值模拟研究。

课题5主要从重要海洋生物、海产品安全、环境效应、食物网结构等不同角度入手,研究藻华灾害对近海生态安全的影响;课题6负责项目航次调查的设计和实施,并在集成前5个课题研究成果的基础上,结合对重点研究海域富营养化特征和进程的研究,阐明我国近海藻华灾害的形成和演变机制,提出富营养化防控原理和藻华灾害减灾对策。

项目的关键科学问题、研究内容与课题设置的关系如图1所示,课题间的有机联系及与项目预期目标的关系如图2所示。

图1.项目关键科学问题、研究内容与课题设置的关系

图2.项目各课题间的有机联系及与项目预期目标的关系

其中,课题1和课题4的耦合将为藻华灾害的形成和演变研究提供化学海洋学和物理海洋学的关键资料,以揭示富营养化和关键物理过程的驱动和调控作用;课题2和课题3结合,研究藻华灾害形成和演变的生物学特征和生态过程;课题6将在以上课题研究的基础上,结合课题5对藻华生态安全效应的研究,阐明藻华灾害的演变机制,提出富营养化防控原理和藻华灾害减灾对策。

围绕上述项目研究的主线,各个课题之间还存在有机的联系,课题1和课题2的化学海洋学和生态学调查资料将为课题3和课题5开展生物学机理和危害效应的模拟实验提供现场实测数据,使模拟实验更具针对性和环境真实性;课题4将为课题1和课题2中营养盐和藻华灾害的分布提供物理背景场资料;课题2也将为课题1提供藻华动态变化情况,以便分析藻华动态对营养盐组成和浓度变化的反馈等。

各项目之间的交流合作有助于项目总体目标的实现。

四、年度计划

研究内容

预期目标

第

一

年

资料分析和提出假设

广泛收集国内外有关富营养化、赤潮、绿潮研究、监视的历史资料、卫星遥感数据和已发表的论文专著;长江口及东海富营养化海域藻华灾害的历史资料,分析整理有关致灾藻类(包括微藻和大藻)的种类、数量等长期数据;结合第一年的现场和实验室研究结果,对我国近海藻华灾害演变的可能机制提出假设。

现场研究

进行春季、秋季各一个航次,采集浮游植物、沉积物等样品,分析秋冬两季浮游植物和致灾藻类的种类组成和遗传多样性;研究自然环境及藻华灾害形成与演变过程中主要致灾藻类的生长特征、繁殖方式、繁殖体空间分布;开展现场控制实验,研究富营养化条件下主要致灾藻类的生长特征、繁殖体形成与释放、藻体形态变化;进行藻类灾害对浮游动物群落结构的现场调查,研究典型富营养化海域藻类毒素的时空分布特征,不同类型藻华生消与演替过程中水体与沉积物质量变化情况。

室内实验

研究不同温度环境下主要致灾藻类生长特征、繁殖方式、休眠期细胞形成过程;建立主要致灾藻类的同步化细胞培养体系,开展细胞周期及其关键检验点的界定等研究;建立甲藻的宏转基因录组学和蛋白质组学研究方法。

完善东中国海三维数值模式,开展大尺度物理海洋研究。

研究藻华灾害对重要海水养殖生物生长的影响,不同藻华生物的营养成分、物质和能量同化效率特性。

制定不同致灾藻类防治研究的实验方案,开始预实验。

组织1项目启动会、2次航次协调会、3次项目进展会、1次学术讨论会和1次生物海洋学资料研讨会。

完成历史资料分析;进一步确定各课题的实施计划;初步掌握研究海区重要营养盐的分布与组成,了解营养盐的循环特征及其与海区致灾藻类爆发的关系,完成航次的样品分析,明确主要目标致灾藻类及其藻种的分离和培养;建立针对目标致灾藻类遗传多样性研究的研究方法;初步掌握我国典型富营养化海