青春之歌再解读教案讲稿.docx

《青春之歌再解读教案讲稿.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《青春之歌再解读教案讲稿.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

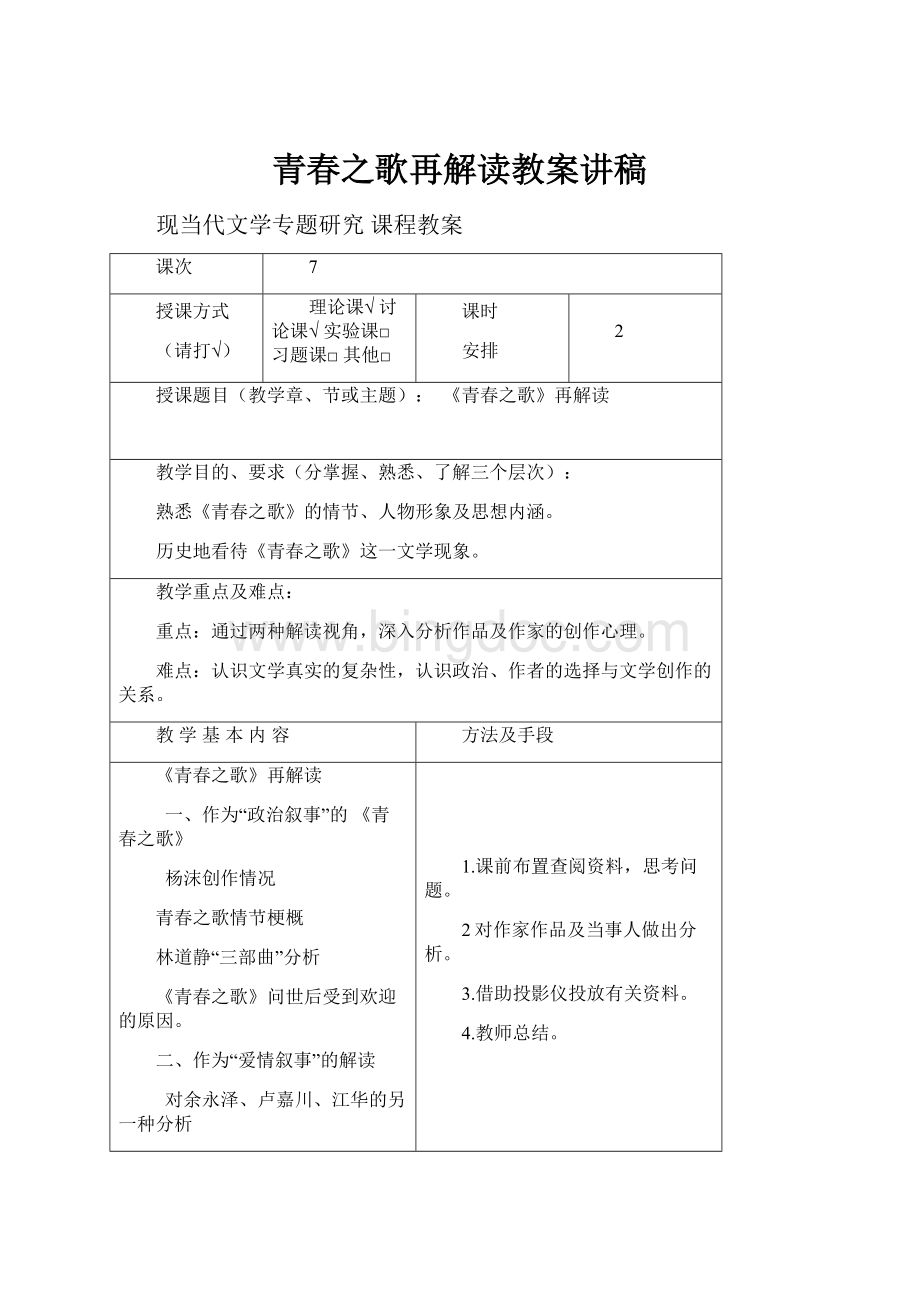

青春之歌再解读教案讲稿

现当代文学专题研究课程教案

课次

7

授课方式

(请打√)

理论课√讨论课√实验课□习题课□其他□

课时

安排

2

授课题目(教学章、节或主题):

《青春之歌》再解读

教学目的、要求(分掌握、熟悉、了解三个层次):

熟悉《青春之歌》的情节、人物形象及思想内涵。

历史地看待《青春之歌》这一文学现象。

教学重点及难点:

重点:

通过两种解读视角,深入分析作品及作家的创作心理。

难点:

认识文学真实的复杂性,认识政治、作者的选择与文学创作的关系。

教学基本内容

方法及手段

《青春之歌》再解读

一、作为“政治叙事”的《青春之歌》

杨沫创作情况

青春之歌情节梗概

林道静“三部曲”分析

《青春之歌》问世后受到欢迎的原因。

二、作为“爱情叙事”的解读

对余永泽、卢嘉川、江华的另一种分析

三、从“个人记忆”到“集体记忆”

杨沫与张中行

1.课前布置查阅资料,思考问题。

2对作家作品及当事人做出分析。

3.借助投影仪投放有关资料。

4.教师总结。

作业、讨论题、思考题:

政治信仰与个人品质有何关联?

课后小结:

关于历史、文学虚构。

如何运用模特儿,写真人真事的文学应遵循哪些原则?

填表说明:

1.每项页面大小可自行添减,一节或一次课写一份上述格式教案。

2.课次为授课次序,填1、2、3……等。

3.授课方式填理论课、实验课、讨论课、习题课等。

4.方法及手段如:

举例讲解、多媒体讲解、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、音像讲解。

《青春之歌》再解读讲授提纲

一、作为“政治叙事”的《青春之歌》

杨沫创作情况:

散文《热南山地居民生活素描》,

短篇小说《房客》《红红的山丹花》《我的医生》,

中篇小说《苇塘纪实》《冲破黑暗》,长篇小说《青春之歌》《东方欲晓》《芳菲之歌》《英华之歌》

青春之歌情节梗概

林道静“三部曲”分析

1冲破家庭樊篱,寻求自我独立,与余永泽相爱,同居

2与余永泽决裂,在卢嘉川引导下走上革命道路

3在江华等人引导下,不断接受党的教育,克服自身弱点,成为坚强的共产党员。

《青春之歌》问世后受到欢迎的原因。

(1)时代原因(政治环境)

(2)立意、故事情节寻到了当时的“最佳点”(政治与爱情的巧妙结合)

(3)作者的激情、才能

二、作为“爱情叙事”的解读

对余永泽、卢嘉川、江华的另一种分析

当时的主流意识形态对他们的评价,今天的评价

三、从“个人记忆”到“集体记忆”

杨沫与张中行之间的纠葛

张中行(1909——)

散文《负暄琐语》《顺生记》《流年碎影》,与季羡林、金克木、邓广铭并称“燕园四老”。

就社会人生角度,今天可以说张中行乃“世外高人”。

张中行在《流年碎影》中说:

“她追述昔年,常提及我(玄),言及分手之事,总是明说或暗示,我负心兼落后,所以她由幽谷迁于乔木,”“落后云云,是杨沫的看法,负心则好像没有什么佐证”“认定负心,人各有见;认定落后,是人各有道。

至于她由幽谷迁于乔木,我祝愿她能够这样,但据我所闻,也未能天衣无缝,但她有名,举事以证明迁得好,也是应该的,至少是可以理解的。

”

不应简单地做出是非评价,一方面有历史的(革命问题、)原因,一方面有两个人之间的纠葛。

但《青春之歌》给我们不少启示:

政治信仰与个人品质有何关联?

关于历史与文学虚构。

如何运用模特儿,写真人真事的文学应遵循哪些原则?

《青春之歌》再解读讲稿

一、作为“政治叙事”的《青春之歌》

杨沫创作情况:

杨沫(1914——1995)祖籍湖南,生于北京一个破落的官僚地主家庭,初中毕业后,因家庭破产辍学,独立谋生。

当过小学教师,家庭教师,书店店员,曾在北大旁听过,30年代参加抗日救亡运动。

30年代开始创作,处女座散文《热南山地居民生活素描》。

短篇小说《房客》《红红的山丹花》《我的医生》,

中篇小说《苇塘纪实》《冲破黑暗》,

长篇小说《青春之歌》《东方欲晓》《芳菲之歌》《英华之歌》

《青春之歌》情节梗概

从形式上看,《青春之歌》以一个女人和三个男人为主线,像一部典型的言情小说。

但是作为“十七年文学”的代表作,它的意义从来不是从爱情小说角度界定,而是严肃的政治主题:

小资产阶级知识分子的个人奋斗是没有出路的,只有在共产党领导下,投身革命,经历改造,考验,才会有光明的前途,永葆革命之青春。

列宁毛泽东都有“知识分子必须走和工农大众相结合道路”的论述

林道静“三部曲”分析(传统的分析评价)

1.冲破家庭樊篱,寻求自我独立,与余永泽相爱,同居

小说开头,林道静掏出家庭在火车上——家庭遭遇,从小接受了资产阶级教育,反抗封建婚姻(继母要将她嫁给胡梦安做小老婆),寻求自己的道路——北戴河,表哥不在,余敬唐留林道静做小学老师,想把它送给县长——海边想投海自尽,遇到余永泽。

余永泽“骑士兼诗人”的罗曼蒂克的激情、文学气质、爱情至上观和自我实现的价值观(五四启蒙文化的一部分,但在小说中是非否定的)迷住了林道静。

2.与余永泽决裂,在卢嘉川引导下走上革命道路

同居后,经过短时间的生活后,不满与做家庭主妇,当花瓶,渴望独立,感到沉闷,窒息。

余永泽的自私,冷酷,庸俗

余永泽对魏三大伯的态度

余永泽一心攀附权贵(胡适)

余永泽对卢嘉川的嫉妒

林道静与卢家川的关系:

第一次认识北戴河小学——第二次在北平东北老乡的公寓里(这时已经与余永泽同居),卢嘉川与林道静单独交谈,用革命理论启发林道静,借给她列宁的《国家与革命》等书籍。

第三次:

闯入余永泽家,(余永泽写了信)

第四次,跑到余永泽家,(尔后被捕)

卢嘉川完成了对林道静的精神启蒙,使之接受了革命理论。

卢嘉川被捕后,林道静在痛苦中离开了余永泽。

3.在江华等人引导下,不断接受党的教育,克服自身弱点,成为坚强的共产党员。

抗日救亡运动,农村工作,狱中斗争

通过江华、林红等人的言传身教,不断进步,1935年12月16日,组织北大学生游行,冒着敌人的水龙头、刀枪,带领队伍前进。

杨沫在《北京沙滩的红楼——我在<青春之歌>中以北大为背景的原因》中说:

正是在北大,杨沫亲眼目睹了中国知识分子的历史:

“就在沙滩一带的小公寓里,前后不知住着多少革命青年,他们都是在饥寒交迫中,在敌人的屠杀、搜捕中,为了中华民族的解放,为了在祖国实现共产主义的理想,日以继夜地工作着、斗争着。

可是红楼里也有另一种人的生活:

他们埋头在图书馆里或实验室里,国家么,社会么,为人民大众么,这和他们的切身利益有多大联系呢?

……他们的心灵里,只想着个人成名成家,青云直上。

”

钱理群《反观与重构——文学史的研究与写作》:

“……从根本上说,则是知识分子角色的转移:

由依附强权,充当幕僚,国师……转向依靠自身,充当思想启蒙的主体,实现思想,教育,文化、学术的独立,彻底走出传统知识分子的老路,成为独立,自主,自由的知识分子,从而建立起现代知识分子的新范式”

但是很快这个集团迅速分化,成了自由主义知识分子与左翼知识分子的不同的知识——政治阵营。

余永泽代表了前者的选择,卢嘉川、江华可代表后者的选择。

写作《青春之歌》的50年代,后者当然是唯一正确的。

1960年,《青春之歌》再版,杨沫根据各方意见加了林道静在农村生活的七章,和组织领导北大学生运动的三章——80年代后出版的文学史及文学评论,一般认为修改稿是败笔,游离、忽视了30年代知识分子成长的特点。

但是,依据毛泽东30——50年代的有关论述和当时的政治观念,作为知识分子成长的“必由之路”,同工农相结合,绝不是可有可无的。

《青春之歌》获得了巨大的成功,一版再版,发行量超过500万,电影更加大了其影响。

小说翻译成20多种语言,介绍到国外,日本、印尼共产党作为党员教材,许多日本青年读了后,纷纷向日共递交入党申请书,在国内,周恩来、彭真、周扬、茅盾等在各种场合褒扬这部作品,共青团中央也号召团员青年学习这部作品,可以说《青春之歌》影响了一代人,称为五六十年代红色经典中的经典。

杨沫的《青春之歌》不仅介入了作家们望而却步的极其敏感的知识分子题材,(这时,工农兵题材较多,知识分子题材比较难把握)而且将知识分子成长的故事演绎得如此生动,如此激动人心,对于只读过初中的杨沫来说,这太出人意料了,杨沫自己也激动不已。

《青春之歌》问世后受到欢迎的原因。

(1)时代原因(政治环境)

(2)立意、故事情节寻到了当时的“最佳点”(政治与爱情的巧妙结合)

(3)作者的激情、才能

二、作为“爱情叙事”的解读

从世俗生活角度,把杨沫的《青春之歌》作为言情小说来解读,分析,可能有另外的感受,得出另外的结论。

对余永泽、卢嘉川、江华的另一种分析。

对余永泽:

小说一方面写他大谈反抗封建道德,热情地称颂,鼓励林道静成长,有知识,性情优雅,温情体贴。

一方面写他居心不良地窥视着林道静这位美丽的少女,千方百计地占有她的庸俗的心理。

虽然这符合写作需要,因为随着林道静的成长,他要离开这个凡俗的人——但抛开这种写作意图不说,余永泽这位家境殷实、受过西方文化熏陶的北大高材生,没有资格追求林道静吗?

作为一个青年学生他这种对爱情的追求很低俗吗?

只有革命者,爱情才高尚吗?

对卢嘉川

第一次在北戴河认识林道静,便严肃地与林道静讨论国家大事,“仿佛这青年带着一股魅力”;第二次,在北平,短短的几个钟头的观察中,林道静特别喜欢起这个新朋友了——他诚恳,机敏,活泼,热情。

卢嘉川这一异乎寻常的举动被他的同学兼战友罗大方注意到了,很少接近女人的卢嘉川对林道静这么热情,一谈几个钟头,让罗大方感到奇怪。

他善意地提醒卢嘉川,林道静已经是“名花有主”的女人时,卢家川严肃地驳斥了他的“瞎扯”,解释说自己对林道静的关怀是因为想帮助这位“有斗争性有正义感的女孩子。

”

接下来的一段时间,林道静读了卢嘉川借给他的革命书籍,思想产生飞跃,革命的话语开始代替凡俗的家庭生活,内心产生了对未来的新的激情和想象。

开始不满足于身边的余永泽。

不久后的一天,卢嘉川突然来到林道静与余永泽租住的小房子里,与林道静交谈起来,从外面回家的余永泽看到妻子和一位陌生的男子在热烈地交谈,有些不高兴,催促她做饭,说完离开家。

直到中午回家,卢家川还没有离开。

余永泽在痛苦中通道了家庭碎裂的声音……他激动地坐在椅子上想了好久,想来想去,他觉得只能给卢嘉川写一封信:

卢公足下:

余与足下俱系北大同学,而令戚又系余之同乡,彼此素无仇隙。

乃不意足下竟借口宣传某种学说,而使余妻道静被鼓惑,被役使。

彼张口革命,闭口斗争,余幸福家庭惨遭破坏。

而足下幸矣,乐矣,悠悠然,飘飘然逞其所欲矣!

……人应该懂得做人得道德,人也应该不以危言耸听去破坏别人的幸福,否则,殊有背人之良知德行也。

余谨以此数言奉劝足下,是耶非耶,幸三思之。

尚望明鉴。

余永泽1933年3月

写过之后又撕掉,抛进火炉。

其实,改变的不是余永泽,而是林道静。

问题的关键是林道静,在林道静心目中余永泽的“资本”已全面贬值。

在与卢嘉川的较量中,关于爱,美,文学,个人幸福,个人奋斗,显然无法面对卢嘉川的关于革命、国家、阶级斗争这些宏大话语。

余永泽类似于今天的“小资”,小资生活,小资情调,是今天人们追求的时尚。

过上“小资生活”(有财产、地位,性情优雅,追求音乐、艺术、美容、旅游、审美情调,有正义感但是并无雄心壮志,也认为自己无法改变世界)是今天青年男女的梦想。

但是在激情燃烧的年代,确实腐朽的庸俗的生活方式,是被革命者所唾弃的——那是一个青春飞扬的时代,林道静之类女性更追求跟卢嘉川去过悲壮的豪迈的人生。

当卢嘉川牵着她的手在胡同里穿行时,他感受到的是一种幸福的使命感和战斗的豪情。

王安忆《女人谈男人》:

“从前我很崇拜高仓健这样的男性的,高大,坚毅,从来不笑,似乎承担着一切世界上的苦难与责任。

可是渐渐地我对男性的理想越来越平凡了。

我希望他能够体谅女人为女人负担哪怕是洗一只碗的渺小的劳动……自然这太不伟大了,太不壮丽了,可是事实上,佩剑时代已经过去了……比较起来高仓健之类的男性只成了诗歌和国画上的男子汉了。

”

但是,当时的主流意识形态对他们(知识分子选择)的评价。

不久后的一个傍晚,余永泽不在家,卢嘉川再度出现在林道静家里(正被追捕)。

他提出三个要求:

一是要林道静保管重要文件(一卷彩色传单),二是要林道静送信,三是,“我想在你这儿多呆一会儿,如果可能,今夜最好允许我借住一下”(侦探盯得很紧,刚甩掉一条尾巴),“林道静高兴而又紧张地答应了”卢嘉川又让林道静通知在北大看书的余永泽晚一点回家。

余永泽妒火中烧,控制不住自己,从图书馆回了家。

站在世俗的、通常意义的丈夫的角度,余永泽有理由捍卫自己的家庭,自己真实的爱情。

但是,卢嘉川的介入是以革命的理由

然而,卢嘉川内心深处也爱着对林道静,“卢嘉川心里交织着非常复杂的感情,这女孩子火热的向上的热情,和若隐若现地流露出的对他的爱慕,是这样激动着他使他很想向她说出多日来秘藏在心底的话。

”——从他和罗大方的对话中,可看出他的矛盾心理。

今天,我们如何看待呢?

可以不可以这样说,如果仅仅从革命的立场,如果卢嘉川对林道静没有产生爱慕之情,是大公无私,那我们可以倾向他——但是,如果他也喜欢林道静,并且也有“秘藏在心底的话”。

那我们还怎么指责余永泽,支持你卢嘉川呢?

无论你谈的理论多么宏大,多么高尚,反正你心里也有个“秘密”。

不能因为,你参加革命,他没有参加革命,你能背诵马克思、列宁的话,就把女人让给你。

对江华

卢嘉川入狱后,他的战友讲话代替了他,(江华,工人出身的大学生,在南京情愿时是总指挥,接触林道静时,已是党的县委书记)如果说,卢嘉川偏重于从理论上,从革命激情上影响林道静,那么说,江华则偏重于从革命实践的角度来影响林道静。

但是林道静发过誓,要永远等卢嘉川,即使得到卢嘉川被杀害的噩耗时,能然矢志不移,比如,拒绝了许宁。

但是,讲话不愧是革命的实践家,很稳健,很成熟,从不流露个人感情。

,直到介绍林道静入党,带领林道静在党旗下宣誓后,林道静对卢嘉川的思念逐渐被对江华的感激钦佩之情所取代,这时瓜熟蒂落了。

江华终于有了自己的要求,两个人在党旗下宣誓后,江华问:

“道静,我想问你——你说咱俩的关系,可以比“同志的关系”更进一步吗?

”——崇高的革命退场了,并不崇高的爱情登场了。

三、从“个人记忆”到“集体记忆”

个人记忆:

也可称为个体记忆,指每个人自己经历和感受的的真实的生活和生存体验,未经加工。

集体记忆:

1925年,哈布瓦赫提出了"集体记忆"(collectivememory)的概念,用于研究在家庭、宗教群体和社会阶级的环境中,过去是如何被记住的。

它强调记忆的公众性。

无论是历史记忆还是自传记忆,记忆都必须依赖某种集体处所和公众论坛,通过人与人之间的相互接触才能得以保存。

集体记忆是贯穿整个人类的文明史和人类改变环境的历史的,是人类无意识的产物。

人类的每个发展阶段都在不断的修改着集体记忆,而集体记忆在文明的发展中作为文化和物质的基因得以遗传,而这记忆横跨人类的历史并间接的塑造着物质环境从而保持了环境和城市稳定的发展状态。

要读懂罗西,偷不得巧,“每一句话都可以上升为一条指令”,指令背后是一连串亟待解决的理论问题,想一口气对罗西的前世今身作一番彻底的解读是一件难以想象的事情,还是从最简单、最直观的小处案例着手

集体记忆,在本质上就是一种对过去的建构。

我们这里所说的集体记忆,特指政治意识形态、伦理文化环境下的对于以往的历史的记忆和认识。

(国家记忆、民族记忆、历史记忆都可称为“集体记忆”)比如,中国的《二十四史》,现在的“抗日战争史”,“党史”——当然,“集体记忆”也在不断地被建构,被修改。

对于杨沫的个人情况,过去人们一直比较熟悉。

而且知道她的《青春之歌》与个人经历很贴近,她在初版后记中,甚至明确地说,“我要真诚地告诉住着们……书中许多人和事基本上都是真实的”。

在特定的岁月里,这当然不免会使当事者难堪,特别是张中行,由此就成了余永泽,此后的日子当然不好过。

张中行(1909——)

张中行,1909年生于河北省香河县,1935年毕业于北大国文系,建国前教过中学、大学,1949年后在人民教育出版社做编辑,晚年写作平和冲淡的回忆性、生活感悟式散文,影响很大,90年代初有一阵子“张中行热”,人们称之为刮起了一股老旋风,

散文《负暄琐语》《顺生记》《流年碎影》,与季羡林、金克木、邓广铭并称“燕园四老”。

季羡林甚至说称赞:

在中国现代,有三个人的文章一看就知道是谁写的,鲁迅、沈从文,张中行。

张中行知识渊博,修养很深。

就社会人生角度,今天可以说张中行乃“世外高人”。

杨沫与张中行之间的纠葛

杨沫与张中行1932年同居,生活了5年。

一男儿(萍儿一岁半死去),一女儿叫徐然。

对于《青春之歌》极其回忆录《我一生中的三个爱人》,张中行当然不以为然。

张中行在《流年碎影》中说:

“她追述昔年,常提及我(玄),言及分手之事,总是明说或暗示,我负心兼落后,所以她由幽谷迁于乔木,”“落后云云,是杨沫的看法,负心则好像没有什么佐证”“认定负心,人各有见;认定落后,是人各有道。

至于她由幽谷迁于乔木,我祝愿她能够这样,但据我所闻,也未能天衣无缝,但她有名,举事以证明迁得好,也是应该的,至少是可以理解的。

”

“抗战时期,我们天各一方”

杨沫1995年去世,张中行没有参加追悼会。

杨沫《我一生中的三个爱人》(1993年写)写了他与玄、马五江、李蕴昌的先后经过。

贾汇川(卢嘉川的原型)只起了媒介作用,回忆张中行时,写他在她怀上第一个孩子时,想抛弃她,孩子是在别处生的,对亏了妹妹白杨(但又写以后有带着孩子与张中行一起生活了好几年)——张中行认为也是小说笔法。

杨沫感激张中行,文革中没有落井下石。

杨沫遭受批判时,调查组到张中行那里调查30年代杨沫的情况,张中行说“那时,我不革命,她革命。

”

“个人记忆”如何向“集体记忆”靠拢

就《青春之歌》看,“个人记忆”是怎样变成“集体记忆”(主流意识形态色彩)的?

写作策略:

●对自己家庭关系作了必要的虚构(按阶级观要求)。

林道静成了佃农出身的妇女所生,与杨沫情况不符。

●通过虚构让革命者(卢嘉川、江华),道德伦理上也崇高,不革命的(余永泽)自私,卑微,冷酷,巴结权贵。

●知识分子作为资产阶级必须接受工农教育,改造思想。

所有虚构的东西都是由于“宏大叙事”的需要,由“个人记忆”变为“集体记忆”,“集体叙述”,对于余永泽、卢嘉川、江华的塑造,情节的虚构都是如此。

其实五六十年代的小说,几乎都是这样,写地主必须写他恶毒,冷酷,写劳动人民必须写他的反抗精神,(如杨白老临死前抡的“三扁担”)写革命者必须写他高大完美,写不革命的人必须写他自私,卑微。

或高扬,或遮蔽,或粉饰,或丑化,这些手段已经源远流长,这并不是从杨沫的《青春之歌》开始的。

看来问题的关键在于,杨沫写的余永泽的原型张中行还活着,而且人品端正,修养很深,并且老来在于文坛,而且重要的是,张中行也也有说话的权利了。

好在张中行不很计较个人恩怨,他认为自己人生的遭际主要原因是的历史环境。

不应简单地做出是非评价,一方面有历史的(革命问题)原因,一方面有两个人之间的纠葛。

但《青春之歌》给我们不少启示:

政治信仰与个人品质有何关联?

关于历史与文学虚构——革命主题与真实性的联系

如何运用模特儿,写真人真事的文学应遵循哪些原则?

分开来看,杨沫、张中行各有千秋,各有令人钦佩之处。

杨沫不甘寂寞,有激情,有追求。

聂华苓称她为“傻大姐”,萧乾称她为“好斗的母鸡”,而张中行是不可多得的正直的学人,其学识修养为人称道。