高考政治课时训练 第六课 我们的中华文化.docx

《高考政治课时训练 第六课 我们的中华文化.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考政治课时训练 第六课 我们的中华文化.docx(7页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考政治课时训练第六课我们的中华文化

第三单元中华文化与民族精神

第六课 我们的中华文化

课时训练明晰题型提升能力

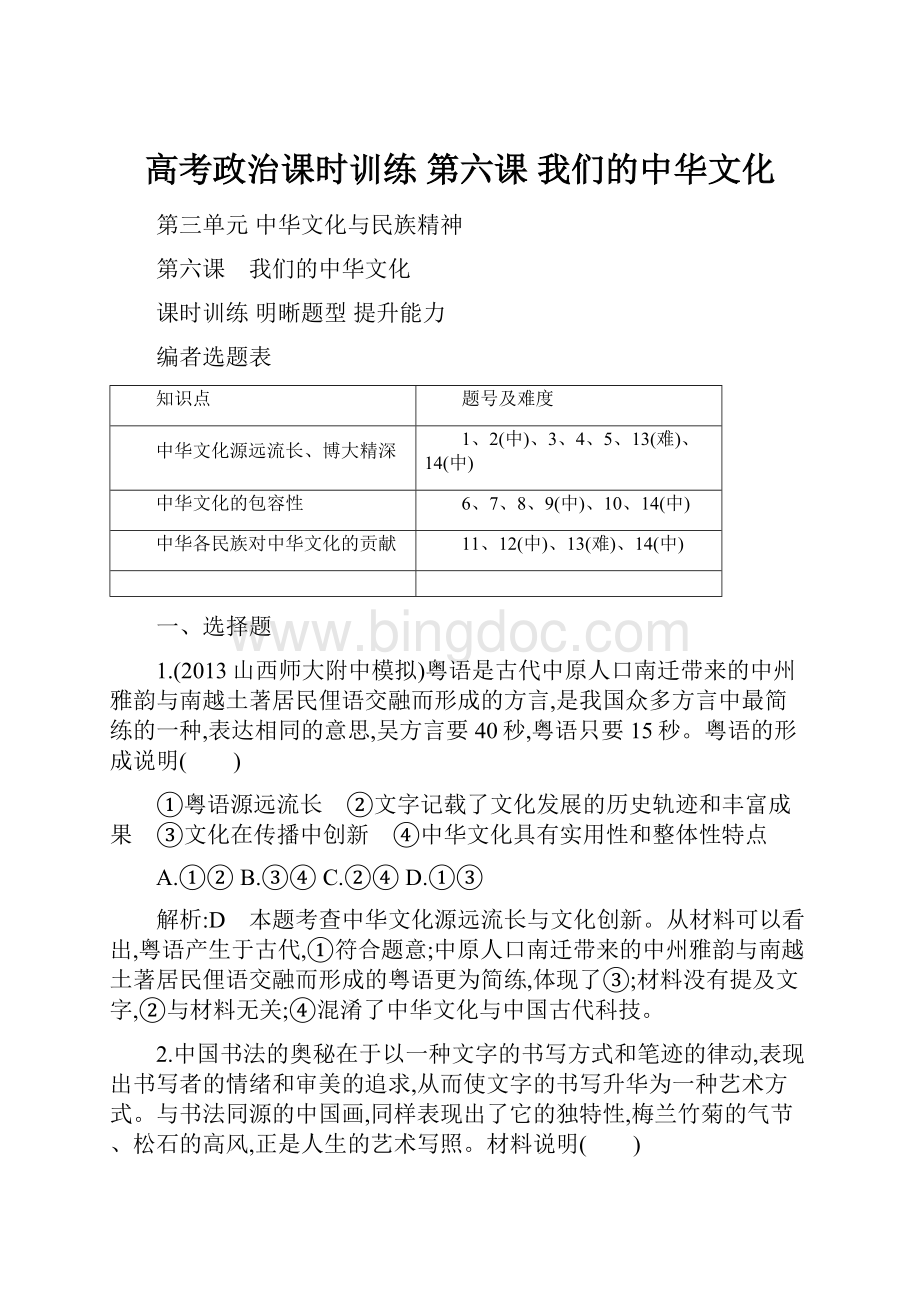

编者选题表

知识点

题号及难度

中华文化源远流长、博大精深

1、2(中)、3、4、5、13(难)、14(中)

中华文化的包容性

6、7、8、9(中)、10、14(中)

中华各民族对中华文化的贡献

11、12(中)、13(难)、14(中)

一、选择题

1.(2013山西师大附中模拟)粤语是古代中原人口南迁带来的中州雅韵与南越土著居民俚语交融而形成的方言,是我国众多方言中最简练的一种,表达相同的意思,吴方言要40秒,粤语只要15秒。

粤语的形成说明( )

①粤语源远流长 ②文字记载了文化发展的历史轨迹和丰富成果 ③文化在传播中创新 ④中华文化具有实用性和整体性特点

A.①②B.③④C.②④D.①③

解析:

D 本题考查中华文化源远流长与文化创新。

从材料可以看出,粤语产生于古代,①符合题意;中原人口南迁带来的中州雅韵与南越土著居民俚语交融而形成的粤语更为简练,体现了③;材料没有提及文字,②与材料无关;④混淆了中华文化与中国古代科技。

2.中国书法的奥秘在于以一种文字的书写方式和笔迹的律动,表现出书写者的情绪和审美的追求,从而使文字的书写升华为一种艺术方式。

与书法同源的中国画,同样表现出了它的独特性,梅兰竹菊的气节、松石的高风,正是人生的艺术写照。

材料说明( )

①中国书法、中国画是中华文明的重要标志 ②中华文化博大精深 ③书法艺术和绘画艺术是中华传统文化特有的组成部分 ④多姿多彩的中华文化展示了中华民族的生命力和创造力

A.①②B.②④C.①④D.②③

解析:

B 本题考查中华文化的基本特征。

中华文明的重要标志是汉字,书法艺术和绘画艺术不是中华文化特有的,①③不符合题意且说法错误,排除有①③的选项即可。

3.(2013泉州质检)茶,是中华民族的举国之饮。

发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝,盛于宋代。

中国茶文化糅合了中国儒、道、佛诸派思想,独成一体,芬芳而甘醇。

可见,茶文化( )

A.为中华文化所特有

B.对人具有潜移默化的影响

C.源远流长、博大精深

D.源于传统思想的深厚底蕴

解析:

C 本题考查中华文化的基本特征。

“发于神农,闻于鲁周公,兴于唐朝,盛于宋代”说明了中国茶文化源远流长,中国茶文化糅合了中国儒、道、佛诸派思想,独成一体,芬芳而甘醇,体现了中华茶文化的独特性,说明了中华文化的博大精深。

C符合题意;A说法过于绝对化,错误;材料未涉及文化对人的影响,B排除;D说法错误,茶文化源于社会实践。

4.少数民族传统体育项目是极具民族特色的“原生态”民族文化,是各少数民族在长期的历史发展过程中,为抵御外来侵略、抵抗疾病、自然灾害以及通过耕种、祭祀、庆贺等活动演变而来的,都是中华文化宝库中的瑰宝。

这表明( )

①各个民族文化的差异逐步消失 ②中华文化源远流长、博大精深 ③中华文化具有兼收并蓄的特点 ④中华文化是个性和共性的统一

A.①②B.①③C.②④D.③④

解析:

C 本题考查中华文化。

“在长期的历史发展过程中……演变而来的”体现了②;各具特色的少数民族文化都是中华文化宝库中的瑰宝,体现了④;①与事实不符;③在材料中没有体现。

5.(2014三明质检)中国古代建筑强调群体结构,小至四合院,大至皇宫、皇城,都有一道墙,形成一种封闭自足、自成一统的意蕴。

同时,无论是园林,还是四合院、宫殿,群体结构的屋与屋之间,总有很多“空”。

有条件就一定要辅以亭池草木,显出实中之虚,使人不出户,不出园,就可以与自然交流,悟宇宙盈虚,体四时变化。

从这个意义上说,它又是外向开放的。

上述材料表明,我国传统建筑文化( )

A.源远流长,博大精深B.独树一帜,独领风骚

C.求同存异,兼收并蓄D.各美其美,美美与共

解析:

B 本题考查中华文化的基本特征。

中国古代建筑强调群体结构的独特性,体现了我国传统建筑文化独树一帜、独领风骚,B符合题意;材料未体现文化的源远流长、包容性和多样性,A、C、D均不符合题意。

6.(2014运城模拟)皮影戏又称“灯影戏”,这门比京剧还要古老1000多年的表演艺术,将绘画、刻纸、说唱、戏曲等融为一体,被誉为中国传统文化的“活化石”。

皮影戏的发展历程表明( )

①传统文化是一个民族历史文化成就的重要标志 ②包容性是中华文化源远流长的重要原因 ③各具特色的民族文化都是中华文化的瑰宝 ④传统文化具有相对稳定性

A.②④B.②③C.①③D.①②

解析:

A 本题考查中华文化的包容性和传统文化的特征。

①混淆了传统文化与文化遗产;古老的“灯影戏”将绘画、刻纸等融为一体,成为传统文化的“活化石”,体现了②④;③与题意无关,排除。

7.随着中国在世界经济格局和金融市场影响力的增强,汉语国际化进程开始全面加速并取得重大进展。

如果让你以“汉语走向世界”为标题写一篇小论文,应当运用的观点有( )

①文字是中华文明的重要标志 ②汉语国际化是中华文化的发展方向 ③汉语是民族的也是世界的 ④汉语国际化是世界文化繁荣的表现

A.①②B.②③C.③④D.①③

解析:

C 本题考查中华文化的包容性。

①混淆了文字与汉字;②否认了汉语的民族性要求;③正确说明了文化的世界性和民族性;④正确分析了汉语国际化的作用。

8.福建惠安女服饰以其“花头巾、短上衣、银腰带、大筒裤”的特色,在中华民族的服饰文化中独树一帜。

它适应当地劳动的需要,汲取了闽越文化、中原文化和海洋文化的精华,在漫长的发展过程中不断完善。

这体现了( )

A.传统服饰文化对人们的物质和精神生活产生影响

B.继承传统文化必须辩证地认识它们在生活中的作用

C.服饰文化使中华文化呈现出多民族文化的丰富色彩

D.坚持文化的包容性是形成和保持文化特色的重要因素

解析:

D 本题考查中华文化的包容性。

A、C两项本身表述均正确,但不符合题旨要求;B项答非所问;“汲取了闽越文化、中原文化和海洋文化的精华,在漫长的发展过程中不断完善”就说明D正确。

9.汕头以特有的地理环境,成为近代开埠较早的城市之一和改革开放设立的五个特区之一,多年的开放和豁达,多年的积淀洗礼,孕育了今天的侨乡文化和特区文化。

这说明( )

①侨乡文化和特区文化是不同文化交融的结果 ②侨乡文化和特区文化是由地理环境决定的 ③侨乡文化和特区文化具有包容性 ④侨乡文化和特区文化体现中华民族文化的丰富多彩

A.②③B.①②C.①③D.②④

解析:

C 本题考查中华文化的包容性、文化的产生。

①③符合材料中的“开放和豁达”;②错把影响因素说成决定因素;④混淆了中华文化的区域性和民族性。

10.(2014太原模拟)春秋时期的鲁国,产生了以孔子为代表的儒家思想学说,东临滨海的齐国吸收了当地土著文化(东夷文化)并加以发展。

两种古老文化存在差异,齐文化尚功利、讲求革新,鲁文化重伦理、尊重传统。

这两种文化在发展中逐渐有机的融合在一起,形成齐鲁文化。

齐鲁文化的形成从侧面反映了( )

A.中华各地区的文化带有明显的区域特征

B.中华文化兼收并蓄、求同存异的特征

C.中华文化具有鲜明的民族特色

D.中华文化一脉相承的特色

解析:

B 本题考查中华文化的包容性。

材料强调不同文化有机融合,B符合题意;A、C只提到了文化的差异性,只体现材料的部分信息;齐鲁文化由齐文化和鲁文化融合而成,没有体现一脉相承,D与材料不符。

11.重情义、知感恩、尚坚韧,这是中华民族的传统美德。

正是对这种文化的认同,激发出中华民族战胜各种困难的磅礴力量。

这彰显了( )

A.中华文化是世界上最优秀的文化

B.中华文化源远流长、博大精深

C.中华文化是各族人民共同创造的

D.中华民族厚重的文化底蕴和强大的民族凝聚力

解析:

D 对中华民族传统美德的认同,激发了中华民族战胜困难的力量,显示了中华文化源远流长,具有厚重的文化底蕴,是增强民族凝聚力的重要源泉,故选出D。

不同民族的文化各有千秋,各有所长,A说法错误。

B、C均不符合题旨。

12.两岸客家一脉情,宁化石壁是台湾客家寻根问祖的地方。

当前,应通过发挥客家文化独特的吸引力和客家文化资源丰富的优势,大力弘扬客家文化,进一步推动两岸关系的交流与发展。

从文化生活角度看,利用客家文化推动两岸关系发展的依据有( )

①传统文化是维系民族生存和发展的精神纽带 ②文化对人的影响是潜移默化和永恒不变的 ③中华文化求同存异,兼收并蓄 ④各族人民对共同的中华文化具有认同感和归属感

A.②③B.①②C.③④D.①④

解析:

D 本题考查传统文化的作用及中华文化的民族性和区域性。

深远持久不等于永恒不变,②错误;利用客家文化推动两岸关系发展体现了①④;③表述正确,但与题旨不符。

二、非选择题

13.(2013年江苏政治,34

(1),节选)城镇化正在深刻地改变着中国。

今天,中国的城镇人口已经超过了农村人口,“农耕社会,乡土中国”逐渐转变为“工业社会,城市中国”。

城镇化加快了中国农村现代化的进程,一个全新的城市文明时代似乎正在悄然到来。

在城镇化的浪潮中,大批村庄被合并,许多富有特色的传统村落不断消失。

歌曲“在希望的田野上”描绘的那种“一片冬麦,一片高粱,十里荷塘,十里果香”的田园景象日益不再。

有人伤感地说:

“不要问我从哪里来,因为我已经没有故乡。

”

运用文化生活知识,说明为什么有人会对乡村的衰落感到惋惜。

解析:

本题考查文化多样性、区域文化、中华文化等知识。

从文化生活角度看,乡村承载着富有特色的区域文化,在文化传承、弘扬中华文化、提高人们对中华文化的认同感和归属感问题上发挥着重要作用。

答案:

(1)乡村是传统文化的重要载体,乡村的衰落不利于优秀传统文化的继承和发展。

(2)乡村承载着不同地域的特色文化,是文化多样性的重要体现。

(3)乡村寄托了人们的乡情乡思,可以增强人们对中华文化的认同感和归属感。

14.在我国经济、政治、文化发展史上,广州都占有一定的位置。

阅读材料,回答问题:

材料一 交通发展带来社会变迁。

广州港是古代海上“丝绸之路”的发祥地,也是今天现代化海运的国际大港。

作为水陆交通的重要交汇点,古老的百越文化汇聚了中原文化和海外文化,逐渐形成独具特色的岭南文化。

随着现代化的发展,现在每三个广州人中就有一个外来户,岭南文化与外来文化的碰撞愈加频繁,引起了社会的关注。

材料二 2013年9月13日,黄埔公园中心舞台举办了2013年广州市“羊城之夏”广场舞比赛黄埔区选拔赛。

广场舞在该区有着广泛的群众基础,全区各社区活跃着一支支广场舞团队。

为给广大舞蹈爱好者搭建一个交流、展示的平台,让文化活动更加亲民、惠民,本次大赛鼓励全民参与,最大限度地降低门槛,报名不收取任何费用,舞种不限,年龄不限,极大地激发了全区舞蹈爱好者的参与热情。

(1)结合材料一,运用文化生活关于中华文化的知识,说明我们应当怎样看待岭南文化与外来文化的碰撞。

(2)结合文化生活知识,说明材料二中相关做法的理论依据。

解析:

答好第

(1)问注意以下两点,第一,百越文化汇聚了中原文化和海外文化,形成岭南文化,说明中华文化具有包容性;第二,岭南文化与外来文化的碰撞愈加频繁,说明应正确对待外来文化。

第

(2)问考查文化与经济的关系、文化与人民群众的关系、精神文明建设等。

答案:

(1)①不同区域、不同民族的文化共同熔铸了源远流长、博大精深的中华文化。

岭南本土文化具有明显的区域特色,它的形成是不同区域文化、各民族文化、中西文化交汇融合的结果,体现了中华文化的包容性。

②面对岭南本土文化和其他文化的碰撞,我们应求同存异,与其他文化和睦相处;兼收并蓄,吸收借鉴其他文化的积极成分;增强对自身文化的认同和对其他文化的理解,推动中华文化的繁荣和发展。

(2)①文化与经济相互交融,不收报名费,有利于减轻人们的经济负担,从而促进群众性文化活动发展。

②文化对人的影响来自于特定的文化环境,来自于各种形式的文化活动。

开展群众性文化活动,有利于发挥先进文化的作用,促进人的全面发展。

③面向广大人民,反映人民的利益与呼声,为人民大众所喜闻乐见的社会主义文化才是我们所倡导的大众文化,所以该区让文化活动更加亲民、惠民。

④人民群众是文化创作和创新的主体,所以,大赛鼓励全民参与,最大限度地降低门槛。

⑤开展群众性精神文明创建活动,有利于促进和谐文化和社会主义精神文明建设。