高一上学期物理同步测试期末复习.docx

《高一上学期物理同步测试期末复习.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高一上学期物理同步测试期末复习.docx(17页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高一上学期物理同步测试期末复习

高一上学期物理同步测试(期末复习)

选择题(每题4分,共40分)

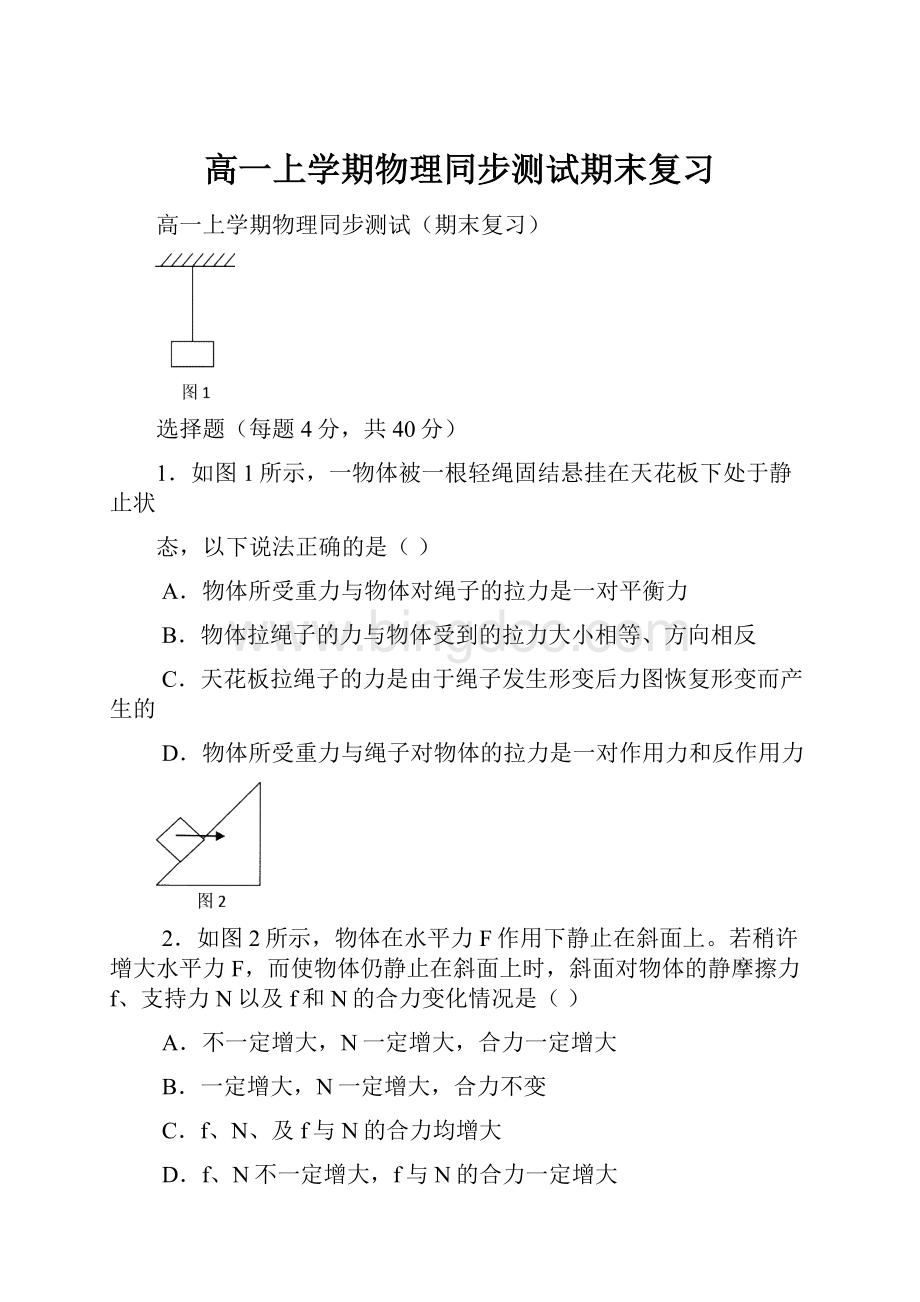

1.如图1所示,一物体被一根轻绳固结悬挂在天花板下处于静止状

态,以下说法正确的是()

A.物体所受重力与物体对绳子的拉力是一对平衡力

B.物体拉绳子的力与物体受到的拉力大小相等、方向相反

C.天花板拉绳子的力是由于绳子发生形变后力图恢复形变而产生的

D.物体所受重力与绳子对物体的拉力是一对作用力和反作用力

2.如图2所示,物体在水平力F作用下静止在斜面上。

若稍许增大水平力F,而使物体仍静止在斜面上时,斜面对物体的静摩擦力f、支持力N以及f和N的合力变化情况是()

A.不一定增大,N一定增大,合力一定增大

B.一定增大,N一定增大,合力不变

C.f、N、及f与N的合力均增大

D.f、N不一定增大,f与N的合力一定增大

3.将一小物体以初速度V。

竖直上抛.若物体所受空气阻力大小不变,则小物体在到达最高点的最后一秒和离开最高点的第一秒时间内通过的路程s1和s2,速度的变化量△v1和△v2的大小关系是()

①s1>s2②s1<s2③△v1>△v2④△v1<△v2

A.①②B.①③C.②③D.②④

4.如图3所示是A、B两物体从同一地点同时沿同一方向

运动的速度图线,其中t2=2t1.则()

A.在t1时刻B物体在前,A物体在后

B.A的加速度比B大

C.在t1时刻两物体相遇

D.在t2时刻两物体速度相等

5.物体沿着光滑的斜面从静止开始下滑,下列说法中正确的是()

A.只要斜面高度相同,物体沿着不同斜面到底端所需的时间相同

B.只要高度相同,物体滑到底端的速率与斜面的倾角无关

C.质量不同的物体,在同一斜面上滑下的加速度一定不同

D.质量为2m的物体沿同一斜面下滑到底端的时间是质量为m的物体的一半

6.惯性制导系统已广泛应用于弹道式导弹工程中,这个系统的重要元件之一是加速度计。

加速度计的构造原理的示意图如图4所示:

沿导弹长度方向安装的固定光滑杆上套一质量为m的滑块,滑决两侧分别与劲度系数均为k的弹簧相连;两弹簧的另一端与固定壁相连。

滑块原来静止,弹簧处于自然长度,滑块上有指针,可通过标尺测出滑块的位移,然后通过控制系统进行制导。

设某段时间内导弹沿水平方向运动,指针向左偏离O点的距离为S,则这段时间内导弹的加速度()

图4

A.方向向左,大小为kS/m

B.方向向右,大小为kS/m

C.方向向左,大小为2kS/m

D.方向向右,大小为2kS/m

7.两木块自左向右运动,现用高速摄影机在同一底片上多次曝光,记录下每次曝光时木块的位置,如图5所示,连续两次曝光的时间间隔是相等的。

,由图可知()

A.在时刻t2以及时刻t3两木块速度相同

B.在时刻t3两木块速度相同

C.在时刻t3以及时刻t4两木块速度相同

D.在时刻t4以及时刻t5两木块速度相同

8.在台秤的托盘上固定一斜面体,斜面与水平面的倾角为θ,斜面体质量为M,现在斜面上放一质量为m的物体,则()

A.若m从斜面上匀速下滑,台秤示数为(M—m)g

B.若m从斜面上加速下滑,台秤示数大于(M+m)g

C.若从光滑斜面上加速下滑,台秤示数为(M+mcos2θ)g

D.若从粗糙的斜面上减速下滑,台秤示数小于(M+m)g

9.如图6所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻弹簧上端固定在框架上,下端固定一个质量为m的小球,小球上下振动时,框架始终没有跳起,当框架对地面压力为零瞬间,小球的加速度大小为()

A.gB.(M-m)g/mC.0D.(M+m)g/m

10.如图7所示,通过空间任意一点A可作无限多个斜面,如果将若干个小物体在A点分别从静止沿这些倾角各不相同的光滑斜面同时滑下,那么在某一时刻这些小物体所在位置所构成的面是()

A.球面B.抛物面C.水平面D.无法确定

一、填空题(每题5分,共25分)

11.一个物体做匀加速直线运动,在第一个3s内的位移是25m,在下一个3s内的位移是61m.则它在第一个3S初的瞬时速度是,加速度是。

12.如图8所示,一根长2L的钢绳能承受的最大拉力为G.现把

一重为G的物体挂在绳中点,然后保持B点不动A点慢慢水平向左

移动.则从开始分开到绳断时物体位移的大小为,方向与水

平方向成的夹角.

13.质量为m的木块从A点开始,在平行于光滑斜面(倾角为θ)的牵引力的作用下,以某一加速度沿斜面向上做匀加速运动,到某一时刻撤去牵引力,物体能以同一数值的加速度向上作减速运动到B点速度刚好为零,已知AB之间的距离为L,则物块在此过程中的最大速度为。

牵引力的大小为。

14.在做《互成角度的两个力的合成》实验时,橡皮筋的一端固定在木板上,用两个弹簧秤把橡皮筋的另一端拉到某一确定的O点,以下操作中正确的是[]

A.同一次实验过程中,O点位置允许变动;

B.实验中,弹簧秤必须保持与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度;

C.实验中,先将其中一个弹簧秤沿某一方向拉到最大量程,然后只需调节另一弹簧秤拉力的大小和方向,把橡皮条另一瑞拉到O点;

D.实验中,把橡皮条的另一瑞拉到O点时,两个弹簧秤之间夹角应取90°,以便于算出合力大小。

15.利用打点计时器测定物体做匀变速直线运动时的加速度时,在纸带上打出一系列的点,如图9所示.设各相邻计数点之间的距离分别为s1,s2,s3,s4,相邻计数点的时间间隔为T.则下列关系中正确的是:

[]

A.s2-s1=aT2B.s4-s1=3aT2

C.与计数点2对应的速度为v2=(s2+s1)/2TD.s1=aT2/2

三、计算题(共35分)

16.(6分)一物体从A点由静止开始作加速度大小为a1的匀加速直线运动,经过时间t后,到达B点,此时物体的加速度大小变为a2,方向与a1的方向相反,经过时间t后,物体又回到A点,求:

(1)a1和a2的比值;

(2)物体在B点时速率和在回到A点时的速率之比.

17.(6分)如图10所示,一小物体所受的重力为100N,用细线AC、BC和轻弹簧吊起,处于平衡状态。

已知弹簧原长为1.5cm,劲度系数k=8000N/m,细线AC长为4cm,∠BAC=300,∠CBA=600,求细线AC、BC对小物体的拉力各是多少?

18.“蹦极跳”是一种能获得强烈失重,超重感觉非常“刺激”的惊险娱乐项目:

人处在离沟底水面上方二十多层楼的高处(或悬崖上),用橡皮弹性绳拴住身体,让人自由下落,落到一定位置时弹性绳拉紧,设人体立即做匀减速运动,到接近水面时刚好减速到零,然后再反弹。

已知某“勇敢者”头戴重为50N的安全帽,开始下落的高度为76m,设计的系统使落到离水面28m时弹性绳才绷紧,则当他落到离水面高50m左右位置时戴着安全帽的头顶感觉如何?

当他落到离水面15m左右的位置时,头下脚上,则其颈部要用多大的力才能拉住安全帽?

(g=10m/s2)

19.如图11所示,一高度为h=0.2m的水平面在A点处与一倾角为θ=30°的斜面连接,一小球以v0=5m/s的速度在平面上向右运动。

求小球从A点运动到地面所需的时间(平面与斜面均光滑,取g=10m/s2)。

某同学对此题的解法为:

小球沿斜面运动,则

由此可求得落地的时间t。

问:

你同意上述解法吗?

若同意,求出所需的时间;若不同意,则说明理由并求出你认为正确的结果。

20.如图12所示,质量为M=8千克的小车放在光滑的水平面上,在小车右端加一水平恒力F=5N,当小车向右运动的速度达到1.5米/秒时,在小车最右端轻轻地放上一个大小不计的质量为m=2千克的小物块,物块与小车的动摩擦因素是0.2,小车足够长,求从小物块放上小车经过1.5秒,小物块相对于地的位移是多少?

(g=10米/秒2)

参考答案

1、B2、A3、B4、A5、B6、D7、C8、C9、D10、A

11、L12、2.3m/s4m/s13、

2mgsinθ14、B15、ABC

16.

(1)

(2)

17【解析】由题意可知:

BC=ACtg30°,弹簧此时

的长度L=BCcos30°=2cm>1.5cm,故弹簧被拉长,且x=0.5cm。

物体的受力如图所示,则:

TAcos30°=TBsins60°

TBcos30°+TAsins60°+kx=mg

解得:

TA=30N

TB=30

N

18【解析】

(1)由题意可知:

人在开始下落高度H1=48m内做自由落体运动,因此在离水面高50m时,仍处于自由落体阶段,故处于完全失重状态,所以头顶感觉不到安全帽的压力。

(2)设绳刚被绷紧时人的速度为V,且此后做匀减速运动,加速度大小为a,下落高度H2=28m,

由V2=2aS得:

V2=2gH1V2=2aH2

解得a=120/7m/s2

由F-mg=ma得:

F=m(g+a)=135N

19【解析】不同意。

小球应在A点离开平面做平抛运动,而不是沿斜面下滑。

正确做法为:

落地点与A点的水平距离

斜面底宽

因为

小球离开A点后不会落到斜面上,所以落地时间即为平抛运动时间。

则

为所求。

20【解析】轻轻放上小物块后的一段时间内,由于m和M的速度不同(v物>v物)故小物块相对车向左运动,受到向右的摩擦力Ff=μmg,其加速度为a1=μg=2m/s2,小车受到向左的摩擦力,其加速度为a1=(F—μmg)/M=1/8m/s2。

当小物块和小车速度相等时,两者将保持相对静止。

设这段运动时间为t1,则a1t1=V0+a2t2解得:

t1=0.8s小物块运动位移为:

s1=1/2a1t12=0.64m

0.8S后小物块和小车以共同的加速度和相同初速度运动,时间为t2=0.7S,a3=F/(M+m)=0.5m/s2,

小物块运动位移为s2=a1t1t2+1/2a3t22=1.24m小物块总位移为:

S=s1+s2=1.88m.

现抽取60名学生进行试卷答题情况调查,按照成绩由高到低的顺序取高分的30%作为高分组,取低分的30%作为底分组,即高分组和地分组各20人。

单项选择题做题情况如下表

题号

组别

选答人数

未作

正确答案

难度P

鉴别力D

A

B

C

D

1

高分组

5

12

4

5

0

B

0.4

0.4

低分组

3

6

3

2

0

2

高分组

6

4

3

7

0

A

0.45

0.45

低分组

12

2

5

0

0

3

高分组

4

11

1

3

0

B

0.5

0.3

低分组

4

6

11

8

0

4

高分组

12

4

1

1

0

A

0.575

0.45

低分组

7

3

4

6

0

5

高分组

4

13

1

2

0

B

0.475

0.35

低分组

5

6

7

2

0

6

高分组

2

3

1

14

0

D

0.55

0.3

低分组

5

4

3

8

0

7

高分组

4

5

10

1

0

C

0.475

0.05

低分组

4

3

9

4

0

8

高分组

3

4

11

2

0

C

0.475

0.2

低分组

3

4

7

6

0

9

高分组

2

2

2

14

0

D

0.55

0.3

低分组

5

2

4

8

0

10

高分组

13

2

2

3

0

A

0.525

0.25

低分组

8

4

3

5

0

填空题做题情况如下表

题号

组别

选答人数

未作

正确答案

PH/PL

难度P

鉴别力D

正确

错误

11

高分组

15

5

0

略

0.75

0.575

0.35

低分组

8

11

0

0.4

12

高分组

14

6

0

0.7

0.5

0.4

低分组

6

12

0

0.3

13

高分组

14

6

0

0.7

0.525

0.35

低分组

17

13

0

0.35

14

高分组

17

3

0

0.85

0.65

0.25

低分组

9

11

0

0.45

15

高分组

13

7

0

0.65

0.525

0.25

低分组

8

12

0

0.4

16

高分组

14

6

0

0.7

0.55

0.3

低分组

8

12

0

0.4

简答题做题情况如下表

题号

组别

选答人数

未作

正确答案

PH/PL

难度P

鉴别力D

正确

错误

17

高分组

12

8

0

略

0.6

0.475

0.25

低分组

7

13

0

0.35

18

高分组

13

7

0

0.65

0.525

0.25

低分组

8

12

0

0.4

19

高分组

11

9

0

0.55

0.45

0.25

低分组

7

13

0

0.35

20

高分组

12

8

0

0.6

0.475

0.35

低分组

7

13

0

0.35

试题评价

在这套试题中,试题难度比较适中,而且鉴别力也符合要求,具备良好测试题的首要条件,在这次测试中,我们可以看到试题的难度分布在0.5左右,没有难度比较大的试题,这些试题适合大部分中等水平的学生使用。

在答案的设置方面,第6、7、8比较好,第5、9题两个选项缺乏鉴别力,应该做修改,其余各题答案均设置合理。

班级60人得分情况

学号

1

2

3

4

5

6

7

8

分数

98

87

64

53

67

75

87

91

学号

9

10

11

12

13

14

15

16

分数

87

67

78

89

56

76

65

78

学号

17

18

19

20

21

22

23

24

分数

96

67

71

89

73

82

96

91

学号

25

26

27

8

29

30

31

32

分数

71

59

83

57

78

86

56

67

学号

33

34

73

36

37

38

39

40

分数

61

82

74

80

89

87

67

70

学号

41

42

43

44

45

46

47

48

分数

69

85

71

79

75

84

58

50

学号

49

50

51

90

53

54

55

56

分数

58

87

89

80

58

59

83

71

学号

57

58

59

60

分数

76

87

69

89

高分组的20位同学成绩

学号

1

17

23

41

8

24

52

12

分数

98

96

95

93

92

91

90

89

学号

20

37

51

60

25

2

7

9

分数

89

89

89

89

88

87

87

87

学号

38

50

58

30

分数

87

87

87

86

有全距R=最大值-最小值=100-50=50

下面分17组来观察数据,则组距为I=50/17≈3

60名学生成绩分布表

成绩

组中值X

次数f

相对次数

累计次数

累计百分比

98-100

98

1

0.017

60

100

95-97

96

2

0.033

59

98.3

92-94

93

1

0.017

57

95

89-91

90

7

0.117

56

93.3

86-88

87

8

0.133

49

81.7

83-85

84

4

0.067

41

68.3

80-82

81

3

0.05

37

61.7

77-79

78

4

0.067

34

56.7

74-76

75

5

0.083

30

50

71-73

72

4

0.067

25

41.7

68-70

69

2

0.033

21

35

65-67

66

5

0.083

19

31.7

62-64

63

1

0.017

14

23.3

59-61

60

3

0.05

13

21.7

56-58

57

6

0.1

10

16.7

53-55

54

2

0.033

4

6.7

50-52

51

2

0.033

2

3.3

总计

60

1

画出次数出分布直方图如下:

累计次数图如下:

有60名学生的成绩分布图,利用统计数据进行分析,由算数均数归组计算公式可得

均数X=1/N*∑fX=1/60*4526=75

中数为Md=L+[(N/2-n)/fmd]*i=65.5

众数为Ma=3Md-2X=54.6

有四分位差的定义及计算可得:

Q1=P25=73+(0.25*60-8)=79

Q3=P75=98+(0.75*60-23)*5=245

QD=(Q3+Q1)/2=59

平均差Md=∑|X-Md|/N=4.874

方差S2=[∑(X-X)2]/N=38.67

标准差S=6.22