沈阳市版八年级上学期期中语文试题C卷.docx

《沈阳市版八年级上学期期中语文试题C卷.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《沈阳市版八年级上学期期中语文试题C卷.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

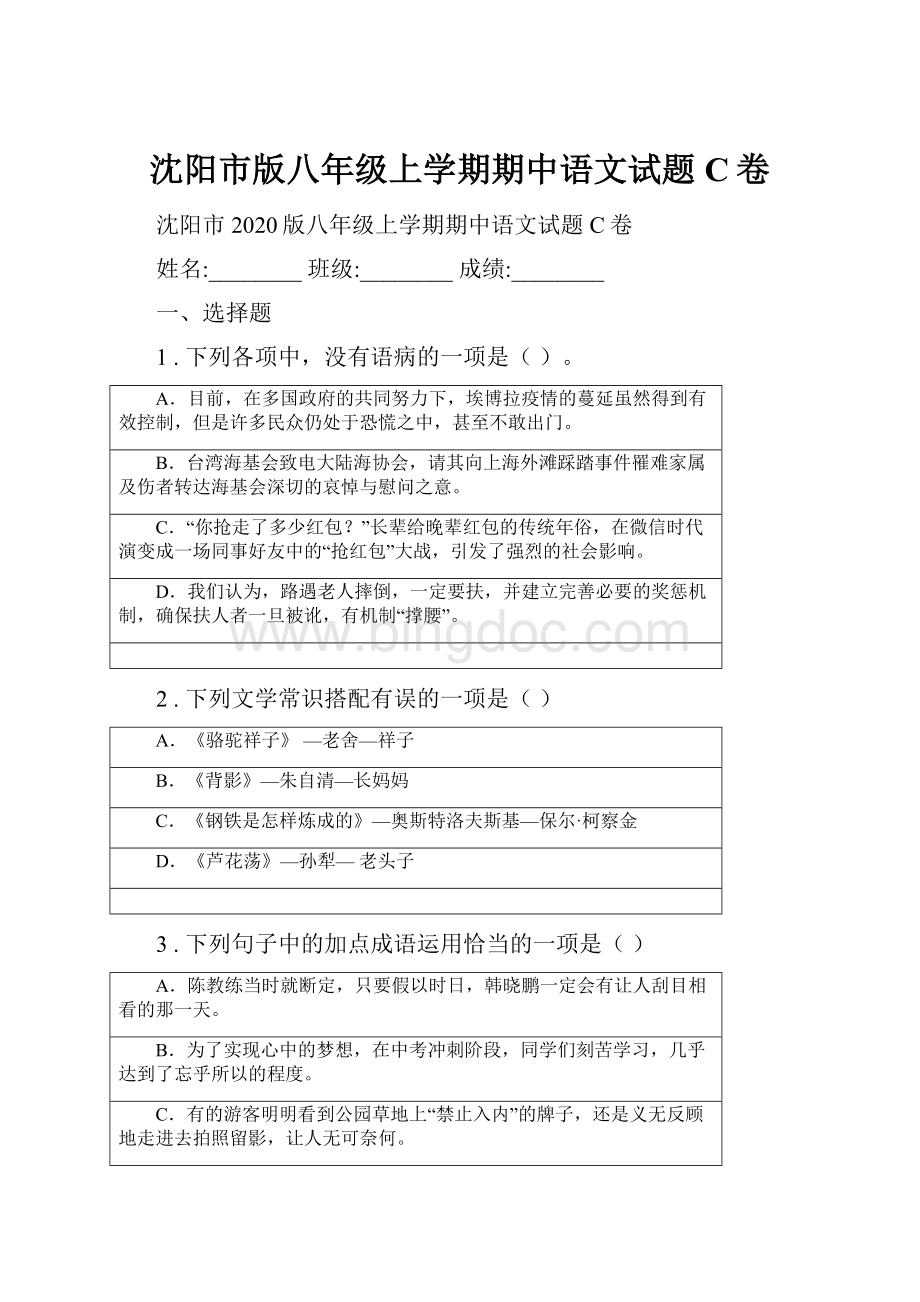

沈阳市版八年级上学期期中语文试题C卷

沈阳市2020版八年级上学期期中语文试题C卷

姓名:

________班级:

________成绩:

________

一、选择题

1.下列各项中,没有语病的一项是()。

A.目前,在多国政府的共同努力下,埃博拉疫情的蔓延虽然得到有效控制,但是许多民众仍处于恐慌之中,甚至不敢出门。

B.台湾海基会致电大陆海协会,请其向上海外滩踩踏事件罹难家属及伤者转达海基会深切的哀悼与慰问之意。

C.“你抢走了多少红包?

”长辈给晚辈红包的传统年俗,在微信时代演变成一场同事好友中的“抢红包”大战,引发了强烈的社会影响。

D.我们认为,路遇老人摔倒,一定要扶,并建立完善必要的奖惩机制,确保扶人者一旦被讹,有机制“撑腰”。

2.下列文学常识搭配有误的一项是()

A.《骆驼祥子》—老舍—祥子

B.《背影》—朱自清—长妈妈

C.《钢铁是怎样炼成的》—奥斯特洛夫斯基—保尔·柯察金

D.《芦花荡》—孙犁—老头子

3.下列句子中的加点成语运用恰当的一项是()

A.陈教练当时就断定,只要假以时日,韩晓鹏一定会有让人刮目相看的那一天。

B.为了实现心中的梦想,在中考冲刺阶段,同学们刻苦学习,几乎达到了忘乎所以的程度。

C.有的游客明明看到公园草地上“禁止入内”的牌子,还是义无反顾地走进去拍照留影,让人无可奈何。

D.这位离开北京二十年的美籍华人,走在大街上,禁不住感叹这座城市与他当初离开时的面貌简直不可相提并论。

4.下列词语中的加点字注音有误的一项是()

A.秩序(zhì) 涉猎(shè) 哺育(bǔ) 目不窥园(kuī)

B.祈祷(qí) 镐头(ɡǎo) 震悚(sǒnɡ) 扑朔迷离(shuò)

C.镶嵌(qiàn) 契约(qì) 迸溅(bènɡ) 仙露琼浆(qiónɡ)

D.忏悔(chàn) 猥琐(wěi) 炽热(zhì) 诲人不倦(huì)

5.下列词语书写完全正确的一项是()

A.梦寐以求 大相进庭 惊慌失措 赅人听闻

B.漠不关心 疲倦不堪 妇孺皆知 锋芒必露

C.见异思迁 油然而生 咄咄逼人 鞠躬尽瘁

D.截然不同 翻来复去 随声附和 杞人忧天

二、现代文阅读

阅读下面一篇文章,完成下面小题。

怀念火柴

在这个自动打火的年代,我竟然怀念起了那小小的火柴。

火柴,多数都是用松木做的。

点燃时,那股松香味儿,那木质的芬芳,清新,纯粹,淳厚。

有雨后森林的气息,是土地和草木宽厚绵长的呼吸,使得那些即使没有见过森林的人们,也能随时闻到森林的气息:

也有点像母亲用皂角洗过的头发的气味。

我小时候,看见大人们点燃火柴抽烟,我总要凑到他们跟前,一是好奇他们对嘴上冒烟这件事儿为何如此热哀,再就是想闻那种好闻的松香味儿。

我父亲那一代人,一直是使用火柴的。

我记得,他们并不是每个人衣兜里随时都带着火柴,常常是好几个人当中,才有一个人带着火柴,可能是因为脆薄的火柴盒,装在这些做重体力活的人们身上容易被挤压破损吧。

在劳动间隙,想抽烟而没带火柴的人就会喊一声:

谁有火?

就有人回答:

我有火。

想抽烟的就走过来,围在那个带着火柴的人面前,将旱烟锅或自制的旱烟卷凑过来,那人将点燃的火柴依序递到他们嘴里含着的烟上,那动作是快速而又小心翼翼的,动作幅度大了,就会招风熄火,动作慢了,点不了几根烟火柴就燃完了。

帮人点烟因此也算是一门需要掌分寸的小小技艺,也是乡村生活中很独特的一个场景。

他们以火柴为中心围在一起,彼此的身体离得很近,手、胳膊、衣服都互相紧贴着,俯身接火时,彼此的脸几乎碰在一起。

细微的火苗,温暖的火种,拉近和连接起彼此的身体、表情、呼吸和心跳,拉近和连接起彼此内心的温情,他们围在一起抽烟的时候,也并不多说什么,这些平时辛苦而粗糙的男人们,他们用这的身体语言已经表达了更实在更温暖的内容。

而我的父亲,常常是随身带着火柴的那个人。

至今还记得那个动人的场景。

夜晚,吹着寒风,生产队加班修水库,几十个社员默默劳作着,起落的镢头,铁铁锹,在夜色里划动零星的天光。

这时,几个想抽烟的叔叔伯伯走过来,围在总是随身带着火柴的父亲面前,父亲点燃火柴,微弯着身子,挡住风,护着火,这时,我那手捧火苗的父亲,火光照亮了他的脸,他像一位古代的祭司,主持着生命与生命、心灵与心灵的相遇、相依和相知,将手中细微的火焰依序递给围在身边等待接火的乡亲们,一刻,我的父被乡亲们亲切地围着,俨然成了夜晚的中心,成了温暖的中心,成了这个世界的中心。

这很像一种不是宗教而包含着宗教意味的精神仅式:

那手持火苗的人,大家围在一起,默默地重温心灵的约定。

这一刻,这些劳作的人,辛苦的人,清贫的人,他们不仰视别的人,他们自己为自己燃一灶香,火光映照着父亲的脸和乡亲们的脸,这些古老的乡土的脸,显得那样质朴、单纯、温和,淡淡的烟缕缭绕着他们,质朴的脸上荡漾着平和、安评的佛光。

然后,衔着火苗各自数去,那温暖的烟缕,长久绕在岁月的上空。

我想,那时,我卑微的父亲心里,一定会生起一种被别人需要和被看重的幸福感觉,而围在他身旁的乡亲们,心里也会泛起一种尊重和感激的细微情思。

如今,父亲已去世多年。

气势汹汹的汽油和尖锐带毒的化学气息,笼罩了我们的生活,也弥漫在我们的心魂。

谁的衣兜里,还揣着朴素、温和、亲切的火柴?

谁的身上还散发着古老的松香?

(有删改)

6.简要概括文中围绕“怀念火柴”写的两个场景。

7.下面两个句子富有表现力,请加以赏析。

(1)有雨后森林的气息,是土地和草木宽厚绵长的呼吸,使得那些即使没有见过森林的人们,也能随时闻到森林的气息;也有点像母亲用皂角洗过的头发的气味。

(2)这一刻,我的父亲被乡亲们亲切地围着,俨然成了夜晚的中心,成了温暖的中心,成了这个世界的中心。

8.“气势汹汹的汽油和尖锐带毒的化学气息,笼罩了我们的生活,也弥漫在我们的心魂”这一段是否可以删掉?

为什么?

9.结合全文,简要分析文章最后两段的作用。

阅读下面的文字,完成下面小题。

“飞天”凌空

——跳水姑娘吕伟夺魁记

她站在十米高台的前沿,沉静自若,风度优雅,白云似在她的头顶飘浮,飞鸟掠过她的身旁。

这是达卡多拉游泳场的八千名观众一齐翘首而望、屏息敛声的一刹那。

轻舒双臂,向上举起,只见吕伟轻轻一蹬,就向空中飞去。

一瞬间,她那修长美妙的身体犹如被空气托住了,衬着蓝天白云,酷似敦煌壁画中凌空翔舞的“飞天”。

紧接着,是向前翻腾一周半,同时伴随着旋风般的空中转体三周,动作疾如流星,又潇洒自如,1.7秒的时间对她似乎特别慷慨,让她从容不迫地展示身体优美的线条,从前伸的手指,一直延续到绷直的足尖。

还没等观众从眼花缭乱中反应过来,她已经展开身体,像轻盈的、笔直的箭,“哧”地插进碧波之中,几串白色的气泡拥抱了这位自天而降的仙女,四面水花则悄然不惊。

“妙!

妙极了!

”站在我们旁边的一名外国记者跳了起来。

这时,整个游泳场都沸腾了,如梦初醒的观众用震耳欲聋的掌声和欢呼声,来向他们喜爱的运动员表达由衷的赞赏。

吕伟精彩的表演,将游泳场的气氛推向了高潮。

她的这个动作“5136”,让几位裁判亮出了9.5分的高分。

这位年方十六的中国姑娘,赢得了金牌。

当一个印度观众了解到这个姑娘是中国跳水集训队中最年轻的新秀时,惊讶不已。

他说:

“了不起,你们中国的人才太多了!

”

10.这篇文章主要记叙了__________________。

11.任选角度赏析文中画线的句子。

一瞬间,她那修长美妙的身体犹如被空气托住了,衬着蓝天白云,酷似敦煌壁画中凌空翔舞的“飞天”。

12.文中写外国记者的赞叹,观众震耳欲聋的掌声、欢呼声以及印度观众“了不起,你们中国的人才太多了”的赞美,有什么作用?

13.下列关于这篇文章的分析不正确的一项是()

A.这是一篇出神入化的人物特写,把吕伟的高难动作分解成一连串特写镜头、慢镜头,描摹出吕伟精彩刹那的具体形象,让读者产生了比看电视还要深刻的印象。

B.这篇特写没有写整个紧张曲折的过程,没有写赢得金牌后五星红旗如何在赛场上冉冉升起,也没有写她平时怎样刻苦练功终于今日为国争得荣誉,但是中国健儿的拼搏精神却在这短小的篇幅里得到了充分的体现。

C.本文极有层次地描绘了一幅美丽的“飞天”画卷:

从“轻轻一蹬”到“凌空翔舞”,由“疾如流星”到“插进碧波之中”,跳水姑娘轻盈似箭潇洒自如的身姿就让人尽收眼底。

D.文章有起有伏,动静穿插自如。

飘浮的白云、飞鸟与吕伟的“沉静自若”形成鲜明的对比;“哧”地插进碧波之中的身体,与悄然不惊的水花以及震耳欲聋的掌声、欢呼声,构成动与静的协奏曲。

以动衬静,增强作品的可读性。

三、句子默写

14.根据课文默写古诗文。

(1)子日:

饭疏食,饮水,____________,________。

(《论语》十二章)

(2)水何澹澹,___________。

(曹操《观沧海》)

(3)_____________________,却话巴山夜雨时。

(李商隐《夜雨寄北》)

(4)李益在《夜上受降城闻笛》中用“_____________,___________”写出了大漠夜色的宁静。

(5)把王湾《次北固山下》默写完整。

客路青山外,行舟绿水前。

____________,_____________。

____________,_____________。

乡书何处达,归雁洛阳边。

四、课内阅读

15.阅读《鱼我所欲也》,回答问题。

鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。

生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。

二者不可得兼,舍生而取义者也。

生亦我所欲,所欲有甚于生者,故不为苟得也;死亦我所恶,所恶有甚于死者,故患有所不辟也。

如使人之所欲莫甚于生,则凡可以得生者何不用也?

使人之所恶莫甚于死者,则凡可以辟患者何不为也?

由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

是故所欲有甚于生者,所恶有甚于死者。

非独贤者有是心也,人皆有之,贤者能勿丧耳。

一箪食,一豆羹,得之则生,弗得则死。

呼尔而与之,行道之人弗受;蹴尔而与之,乞人不屑也。

万钟则不辩礼义而受之,万钟于我何加焉!

为宫室之美、妻妾之奉、所识穷乏者得我与?

乡为身死而不受,今为宫室之美为之;乡为身死而不受,今为妻妾之奉为之;乡为身死而不受,今为所识穷乏者得我而为之;是亦不可以已乎?

此之谓失其本心。

(1)本文作者是 时期著名的思想家、教育家孟子,他被奉为 学派的“亚圣”。

(2)解释下列加点词语。

①故患有所不辟也

②贤者能勿丧耳

③蹴尔而与之

④所识穷乏者得我与

(3)本文的中心论点是什么?

孟子是怎样提出这一观点的?

(4)文章多处使用对比的手法,请找出一处分析其好处。

(5)中国历史上许多仁人志士把孟子的“舍生取义”奉为行为准则,对国家和民族做出了贡献,请举出一例加以分析。

五、课外阅读

阅读下列文言语段,完成下列小题。

商君者,卫之诸庶孽公子也,名鞅,姓公孙氏,其祖本姬姓也。

鞅闻秦孝公下令国中求贤者,将修缪公之业,东复侵地,乃遂西入秦,因孝公宠臣景监以求见孝公。

公与语,数日不厌。

景监曰:

“子何以中吾君?

吾君之欢甚也。

”鞅曰:

“吾以强国之术说君,君大说之耳。

”孝公既用卫鞅,鞅欲变法,恐天下议己。

乃立三丈之木于国都市之南门,募民有能徙置北门者,予十金。

民怪之,莫敢徙。

复曰:

“能徙者予五十金。

”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺。

卒下令。

令行期年,秦民之国都言新令之不便者以千数。

于是太子犯法。

卫鞅曰:

“法之不行,自上犯之。

”将法太子。

太子,君嗣也,不可施刑。

刑其傅公子虔,黥其师公孙贾。

明日,秦人皆趋令。

行之十年秦民大说道不拾遗山无盗贼家给人足。

民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治。

秦民初言令不便者,有来言令便。

卫鞅曰:

“此皆乱法之民也!

”尽迁之于边。

其后民莫敢议令。

(节选自《史记·商君列传》)

16.下面对句中加点词语的理解,不正确的一项是()

A.数日不厌(厌:

厌恶)

B.民怪之,莫敢徙(怪:

对……感到奇怪)

C.法之不行(行:

实行)

D.刑其公子虔(刑:

惩罚)

17.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是()

行之十年秦民大说道不拾遗山无盗贼家给人足

A.行之十年/秦民大说/道不拾遗/山无盗贼/家给人足

B.行之十年/秦民大说道/不拾遗山/无盗贼/家给人足

C.行之十年/秦民大说/道不拾/遗山无盗贼/家给人足

D.行之十年/秦民大说道/不拾遗/山无盗贼/家给人足

18.下列对本文内容的理解,不正确的一项是()

A.太子犯法,严惩其师。

B.商鞅变法,民终不信。

C.立木国门,徙者有赏。

D.乱法之民,迁之于边。

19.将文言语段中画横线的句子翻译成现代汉语。

令行期年,秦民之国都言新令之不便者以千数。

六、名著阅读

阅读下面名著选段,完成各题。

(甲)我到后不久,就见到了毛泽东,他是个面容瘦削、看上去很像林肯的人物,个子高出一般的中国人,背有些驼,一头浓密的黑发留得很长,双眼炯炯有神,鼻梁很高,颧骨突出。

我在一刹那间所得的印象,是一个非常精明的知识分子的面孔,可是在好几天里面,我总没有证实这一点的机会。

我第二次看见他是傍晚的时候,毛泽东光着头在街上走,一边和两个年轻的农民谈着话,一边认真地做着手势。

我起先认不出是他,后来等到别人指出才知道。

南京虽然悬赏二十五万元要他的首级,可是他却毫不介意地和旁的行人一起在走。

(乙)在大草地一连走了十天还不见人烟。

在这个沼泽地带几乎大雨连绵不断,只有沿着一条为红军当向导的本地山民才认得出像迷宫一样的曲折足迹,才能穿过它的中心。

沿途又损失了许多牲口和人员。

许多人在一望无际的水草中失足陷入沼泽之中而没了顶,同志们无从援手。

沿途没有柴火,他们只好生吃青稞和野菜。

没有树木遮阴,轻装的红军也没有带帐篷。

到了夜里他们就蜷缩在捆扎在一起的灌木枝下面,挡不了什么雨。

但是他们还是胜利地经过了这个考验,至少比追逐他们的白军强,白军迷路折回,只有少数人生还。

20.(甲)文画线句子刻画了毛泽东___________的性格特点。

21.(乙)文中,红军过草地时面临的困难主要有:

①_________,②________,③__________。

七、综合性学习

阅读下面材料,完成小题(10分)

(材料一)

①2014年以来,西非暴发的埃博拉出血热疫情震惊了全球。

罹患此病,会出现发烧、呕吐、疼痛、出血等症状,绝大多数患者最后会因失血过多、多发性器官衰竭死去。

埃博拉病毒是人类有史以来所知道的最可怕的病毒之一。

②非洲人好食丛林中的野味,打猎得来的果蝠和猴子,容易寄生埃博拉病毒,从而增加感染机会。

埃博拉病毒主要传播途径是接触传播,比如接触感染者的血液、分泌物、器官和其他体液等。

而当地民众不知道病毒是如何传播的,因此仍然举行传统的土葬仪式。

拥抱尸体,向死者祝福,然后入殓,使病毒有了一个更快捷的传播途径。

因西非公共医疗系统的缺失,医院医疗条件差,多数情况下,诊治病人不在医院,而是在家里。

这也是埃博拉出血热大规模流行的原因。

③目前,世界很多医疗机构都投入到埃博拉出血热的防治工作中。

然而无论医生们多么努力,埃博拉出血热依旧在蔓延。

“埃博拉出血热完全不存在,是政府为了获得国际援助而编造的谎言”,这样的谣言使深信谣言的人们继续食用可能被病毒感染的“野味”;“埃博拉病毒是由外国人传进非洲的”,这样的谣言使竭力防止疫情扩散的“无国界医生”无法进入疫区工作;“医生因恐惧不顾病人的死活”“医院会主动杀死埃博拉出血热患者”等谣言更使病人四处逃离,进一步加剧了疫情防控的难度。

(材料二)

①SARS病毒是冠状病毒的一个变种,是引起非典型肺炎的病原体。

它通过呼吸道分泌物排出体外,并通过空气飞沫传播。

研究证明,人们喜欢吃的果子狸是SARS的一个重要传染源。

非典刚暴发时没有什么防控措施,导致大面积扩散开来。

认识到这一问题后,政府开始坚持公开透明的原则,及时发现、报告和公布疫情。

针对疫情,中国进入了全民防控阶段。

②为了及早发现疫情,政府建立了一个覆盖全国的疫情监测网络,一旦发现疫情,会通过网络直报系统直接上报卫生部。

同时在车站、机场、医院、学校等公共场所采取检疫措施,使用红外热成像摄像机筛查发热人员,一旦发现疑似携带者,及早隔离。

应对突发公共卫生事件的处理机制,在防治非典疫情中逐步建立。

SARS危机后,政府还斥资加强CDC(疾病控制和预防中心)的硬件建设,同时重视应急人才的培训。

③SARS患者的平均死亡率为9.6%左右,最高可能达到14%~15%。

非典爆发之初,谣言四起,人们在恐惧心理下纷纷抢购口罩、板蓝根……面对民众的恐慌,河南计生委印制了18万份宣传手册,利用县站、乡所、村室、学校、流动服务车等阵地,把正确的预防知识普及开来,为抗击非典斗争提供了良好的社会和舆论环境。

而香港抗击非典最实用也是最管用的经验就是养成良好的卫生习惯:

经常洗手,咳嗽时掩上嘴,不用不干净的手指摸鼻子和揉眼睛。

④仅仅用了两个月时间,中国就控制住了疫情。

(选自《光明日报》2014年8月10日,有删改)

22.阅读材料一,概括埃博拉出血热在非洲肆虐的原因。

(4分)

23.阅读材料二,从中国政府抗击非典的经验中,提取可用于抗击埃博拉病毒的方法。

(6分)

八、作文

24.给材料作文;

一只饥饿的小老鼠找到了一个盛满米的米缸,看着白花花的大米,小老鼠兴奋不已,每天跳进跳出,想吃就吃。

但是缸里的米一天天的减少,缸口与米之间的距离一天天的拉大。

当小老鼠力所能及的高度低于缸口与米之间的距离时,小老鼠并没有摆脱大米的诱惑,仍与往常一样跳入缸中享受大米的美味。

但就是这一跳,从此小老鼠再也跳不出缸外了,当缸中的米吃完以后,不久,小老鼠便困死缸中。

上面的故事至少说明了这样一些道理:

做人要认清自己,抵住诱感:

生活需要适度;量变会引起质变……请根据以上材料,自选角度,写一篇文章。

要求:

①所写文章主旨必须从所给材料中提炼,但不要对材料扩写、续写和改写,不要套作,不得抄袭在一行。

②立意自定,题目自拟,文体自选(诗歌、戏剧除外)

③不少于600字

④文中不得出现真实的人名、校名、班级名

25.作文。

题目:

难忘的记忆

岁月轻轻滑过指尖,许多往事便渐渐弥散在如沙漏般的光阴里面。

但在生命的长河中,总有某些东西,让我们刻骨铭心,难以忘记。

因为这种记忆是美丽的,芬芳的,能够温暖人心的,让人心情愉悦的……

请以“难忘的记忆”为题,写一篇文章。

要求:

①内容具体,有真情实感;②字数不少于500字;③文中不得出现真实的地名、校名、人名。