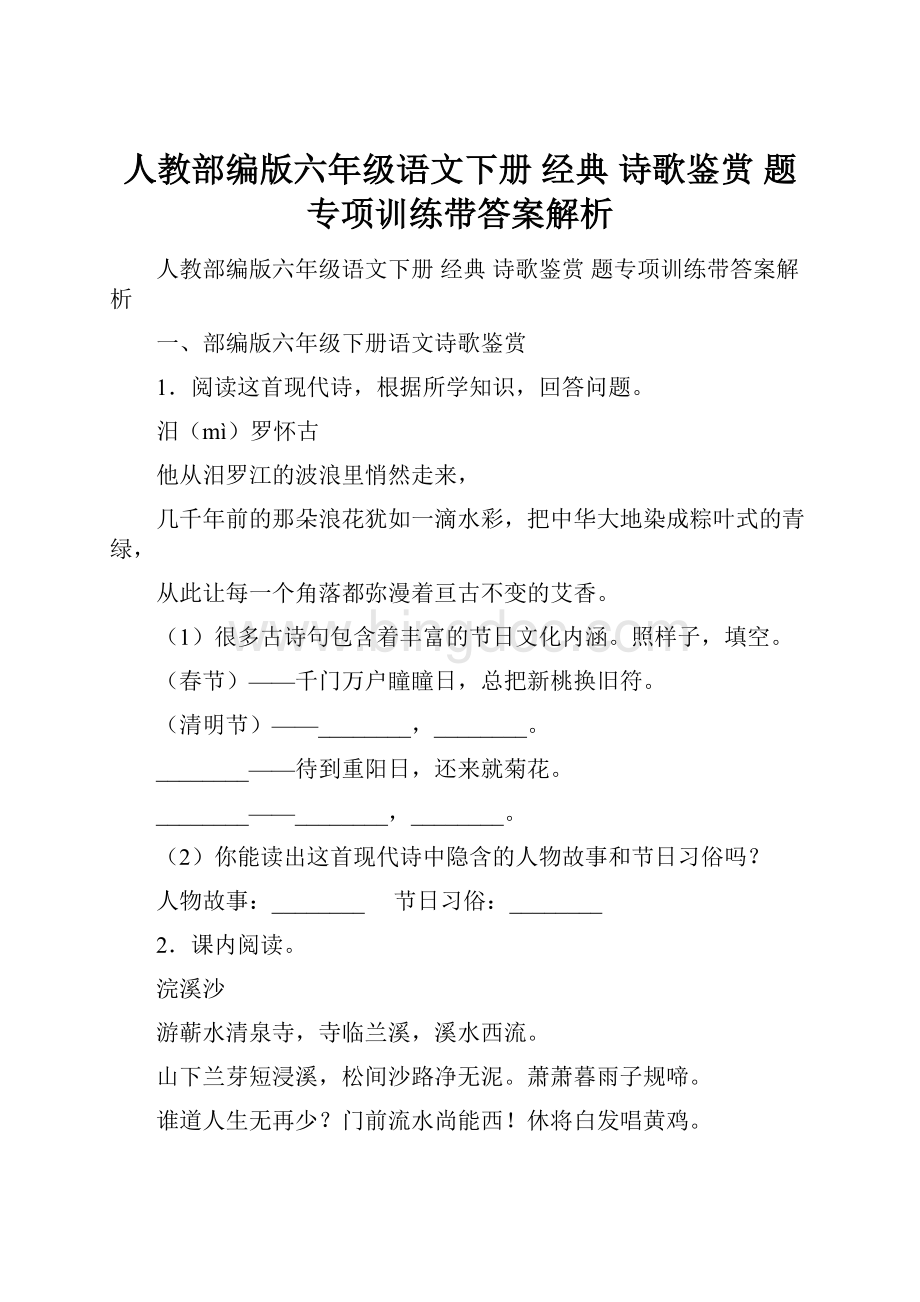

人教部编版六年级语文下册 经典 诗歌鉴赏 题专项训练带答案解析.docx

《人教部编版六年级语文下册 经典 诗歌鉴赏 题专项训练带答案解析.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《人教部编版六年级语文下册 经典 诗歌鉴赏 题专项训练带答案解析.docx(43页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

人教部编版六年级语文下册经典诗歌鉴赏题专项训练带答案解析

人教部编版六年级语文下册经典诗歌鉴赏题专项训练带答案解析

一、部编版六年级下册语文诗歌鉴赏

1.阅读这首现代诗,根据所学知识,回答问题。

汨(mì)罗怀古

他从汨罗江的波浪里悄然走来,

几千年前的那朵浪花犹如一滴水彩,把中华大地染成粽叶式的青绿,

从此让每一个角落都弥漫着亘古不变的艾香。

(1)很多古诗句包含着丰富的节日文化内涵。

照样子,填空。

(春节)——千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。

(清明节)——________,________。

________——待到重阳日,还来就菊花。

________——________,________。

(2)你能读出这首现代诗中隐含的人物故事和节日习俗吗?

人物故事:

________ 节日习俗:

________

2.课内阅读。

浣溪沙

游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。

萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?

门前流水尚能西!

休将白发唱黄鸡。

(1)“黄鸡”的本意是什么?

在词中是指什么?

苏轼在这里却说“休将白发唱黄鸡”,有何用意?

(2)下阕用了什么表达方式?

表达了什么?

(3)全词抒发了作者怎样的思想感情?

3.课内阅读。

卜算子·送鲍浩然之浙东

水是眼波横,山是眉峰聚。

欲问行人去那边?

眉眼盈盈处。

才始送春归,又送君归去。

若到江南赶上春,千万和春住。

(1)《卜算子·送鲍浩然之浙东》的作者是________代的________。

体裁是________,“卜算子”是________,“送鲍浩然之浙东”是________。

(2)“才始送春归,又送君归去”抒写了词人________。

这句既写送________,又送________,表达了词人对________的留恋,对________的深情。

(3)“若到江南赶上春,千万和春住。

”这两句写出了词人________溢于言表,对友人鲍浩然的________也隐藏在词句中。

(4)“水是眼波横,山是眉峰聚。

欲问行人去那边?

眉眼盈盈处”几句中,词人把水比作________,把山比喻为________巧妙形象地描绘出眼前这幅________。

4.品读诗句,完成练习。

(1)随风潜入夜,润物细无声。

①诗句中“潜”字运用________的修辞手法写出了春雨________、________、________的特点,饱含诗人________的心情。

②用自己的话写写这两句诗的意思:

________

(2)野径云俱黑,江船火独明。

①这两句诗写出了________的美丽景象,“________”与“________”相互映衬,不但点明了云厚雨足的特点,而且给人以强烈的美感。

②诗人是从哪个角度来写的?

(________)

A.触觉B.听觉C.视觉D.嗅觉

5.阅读下面这首诗,回答问题。

早春呈水部张十八员外

天街小雨润如酥,

草色遥看近却无。

最是一年春好处,

绝胜烟柳满皇都。

(1)这首诗中最能体现早春景色特点的诗句是哪一句?

(2)对本诗赏析有误的一项是( )

A.这首诗是写给水部员外张籍的,他在兄弟辈中排行十八,故称“张十八”。

B.这是一首律诗,它表达了作者对友人的思念之情。

C.这首诗的风格清新自然,语言通俗易懂。

(3)请用优美的语言描绘出“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”所展示的画面。

6.课内阅读。

在我的窗前,

有一棵白桦,

仿佛涂上银霜,

披了一身雪花。

毛茸茸的枝头,

雪绣的花边潇洒,

串串花穗齐绽,

洁白的流苏如画。

(1)这两节诗选自《________》,作者是苏联的________。

(2)这两节诗主要运用了________修辞手法来描写了美丽的白桦。

(3)“流苏”在文中指的是()。

A.花穗样的装饰物品

B.披着白雪的树枝

C.流动的物体。

(4)请仿照第二自然段的内容进行续写。

7.诗歌鉴赏。

题西林壁

[宋]苏轼

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

(1)诗人分别从________这几个角度仔细地观察和欣赏庐山。

(2)诗人“不识庐山真面目”的原因是________,由此我们可以想到一句俗语:

________。

(3)这首诗中蕴含的道理是( )

A.只有站得高,才能看得远。

B.看事情不能只看表面现象,应该深入地了解。

C.要想对某个事物有全面的、符合实际的认识,就必须站在客观的立场上。

8.阅读下面古代诗歌,回答问题。

石灰吟

____________,

烈火焚烧若等闲。

粉身碎骨浑不怕,

____________。

(1)把诗句补充完整。

________,________。

这首诗的作者是________(朝代)诗人________。

(2)在横线上选择适当的关联词语将句子衔接起来。

________千锤万凿,________烈火焚身,________粉骨碎身,我________要留清白在人间。

A.即使 B.不管 C.无论 D.也

9.课内阅读。

十五夜望月

[唐]王建

中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

(1)第一句中的“地白”、“树栖鸦”分别从________觉和________觉的角度来写景的,“树栖鸦”巧妙地烘托了月夜的________。

(2)“冷落无声湿桂花”中的“冷”表现了诗人________的心境;“桂花”既指庭中的桂花,又让人联想到________。

(3)如果把“不知秋思落谁家”中的“落”字改成“在”,行不行?

为什么?

10.诗词阅读。

泊船瓜洲

[宋]王安石

京口瓜洲一水间,钟山只隔数重山。

春风又绿江南岸,明月何时照我还?

(1)诗人借助山、水、________,抒发了诗人________的感情。

(2)长江是很宽的,诗歌把它说成________;“京口”和“钟山”相隔也很远,诗歌却说只________几座山;“绿”字写出了江南春天________的景象。

(3)“春风又绿江南岸”中的“绿”,王安石在作诗时曾改过很多次,最后定稿时才用了“绿”。

你想想看他为何要用“绿”字?

11.课内阅读。

石灰吟

千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。

粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间。

(1)这首诗的作者是________朝诗人________。

“吟”是________的意思。

(2)用“/”表示朗读中的停顿,这首诗的朗读停顿不正确的是( )

A.千锤/万凿/出深/山。

B.烈火/焚烧/若/等闲。

C.粉骨/碎身/浑/不怕。

D.要留/清白/在/人间。

(3)诗的前两句看似写石灰的烧炼,其实象征着________;第三、四两句描写了________的精神,表达了诗人________的决心。

(4)这首诗采用了“托物言志”的写法,“物”是________,“志”是________。

(5)作者仅仅是写石灰吗?

他为什么要写这首诗呢?

12.课外阅读。

雁门太守行

[唐]李贺

黑云压城城欲摧,甲光①向日金鳞开②。

角声满天秋色里,塞上燕脂凝夜紫。

半卷红旗临③易水,霜重鼓寒④声不起。

报君黄金台上意,提携玉龙⑤为君死。

【注释】①甲光:

铠甲迎着太阳闪出的光。

②金鳞开:

(铠甲)像金色的鱼鳞一样闪闪发光。

③临:

逼近,到,临近。

④霜重鼓寒:

天寒霜降,战鼓声沉闷而不响亮。

⑤玉龙:

宝剑的代称。

(1)解释加下划线的字。

①黑云压城城欲摧。

________

②甲光向日金鳞开。

________

③霜重鼓寒声不起。

________

(2)用原句填空。

①写敌人兵临城下,战云笼罩,使人透不过气来,而战士整装待发,士气还很旺盛的诗句是________

②表现誓死也要忠心报国的诗句是________

(3)“半卷红旗临易水,霜重鼓寒声不起。

”显然是潜师夜袭,一场苦战。

“易水”二字使人联想起战国时刺客________的《易水歌》:

________。

(4)对这首诗内容的分析,不恰当的一项是( )

A.第一句中的“黑云”比喻敌人大军压城的气势,第二句中的“金鳞”比喻铠甲在太阳下反射的光。

B.第四句中的“燕脂”“紫”都是形容边塞泥土的颜色怪异,包含着当时战况严峻的象征意义。

C.第六句中的“鼓寒”指战鼓的声音低沉重浊,“不起”指战士们在这样沉重的鼓声中斗志难振。

D.第七、八句的意思是战士们为了报答君王平日里对自己的重视,决心奋战沙场,为君王献身。

13.阅读诗歌,回答问题。

九月九日忆山东兄弟

唐王维

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲。

遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

(1)你知道这首诗写得是什么节日的事吗?

当时有什么风俗?

(2)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

(3)人们写文章表达思念情感时引用上面诗句最多的是哪一句?

14.课内阅读。

早春呈水部张十八员外

天街小雨润如酥,

草色遥看近却无。

最是一年春好处,

绝胜烟柳满皇都。

(1)请用优美的语言描绘出“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”所展示的画面。

(2)这首诗用“草色遥看近却无”来描写早春,给人以无穷的美感和趣味。

请把该句所呈现的景象描绘出来。

(3)全诗表达了诗人怎样的思想感情?

(4)“草色遥看近却无”这句诗写出了早春草色的什么特点?

15.阅读下面一首诗,完成第1~2题。

马诗

李贺

大漠沙如雪,燕山月似钩①。

何当金络脑②,快走踏清秋。

【注释】①〔钩〕一种弯刀。

②〔何当金络脑〕意谓企盼把良马当作良马对待,以效大用。

(1)这是一首边塞诗,由哪些事物景象可看出?

(2)这首诗表达了作者怎样的思想感情?

哪两句表达更为明显?

16.诗歌鉴赏。

清平乐

春归何处?

寂寞无行路。

若有人知春去处,唤取归来同住。

春无踪迹谁知?

除非问取黄鹂。

百啭无人能解,因风飞过蔷薇。

(1)这首词的作者是________代词人________,号________。

(2)这首词写的是________时节,表现了作者强烈的________之情。

(3)“若有人知春去处,唤取归来同住”这两句妙在何处?

(4)“若有人知春去处,唤取归来同住。

”运用了什么手法?

表达了怎样的情感?

17.日积月累。

春日

___________,无边光景一时新。

等闲识得东风面,___________。

(1)把古诗补充完整。

(2)《春日》的作者是________代诗人________。

他的其他作品有________。

(3)请你想象《春日》中所描绘的景象,把这首诗改写成一篇散文。

你可以把自己当作诗人,以"我"的口吻写。

18.先把诗句补充完整,再按要求做题。

, 。

五岭逶迤 ,乌蒙磅礴 。

, 。

, 。

(1)把诗句补充完整。

(2)找出中心句。

(3)“千山”在诗句中指的是________、________和________。

“万水”指的是________、________。

(4)这首诗是的作者是________。

这首诗讴歌了中国工农红军在长征途中所表现出的________的英雄气概和________精神。

其中表现红军把乐观主义精神的诗句是________,________。

19.课内拓展阅读。

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

(1)解释下列词语。

等闲——________ 逶迤——________

磅礴——________ 云崖——________

(2)这首诗的中心句是________。

(3)这首诗为我们具体展示了哪几幅红军长征途中威武雄壮的“征难图”?

(4)这首诗从表达方式的角度看,属于________诗;从体裁的角度看,属于________。

(5)对这首诗赏析有误的一项是( )

A.诗的首联总领下文,把红军顶天立地的高大形象矗立在读者面前。

B.诗的颔联描写红军翻山越岭,用“腾细浪”和“走泥丸”两个极其生动的比喻,把中国工农红军蔑视一切艰难险阻,敢于征服困难、压倒敌人的伟大气魄鲜明地烘托出来了。

C.诗的颈联描写红军渡江涉水,扣“万水”来写。

一个“暖”字,一个“寒”字巧妙地交代巧渡金沙江、强渡大渡河、飞夺泸定桥的这两场战斗的时令。

D.红军长征途中,经过许多高大的雪山,诗中写“岷山千里雪”,实际是概括所有过雪山的艰苦斗争。

20.课外阅读

夏日田园杂兴

[宋]范成大

梅子①金黄杏子肥②,麦花③雪白菜花④稀。

日长篱落⑤无人过,惟有⑥蜻蜓蛱蝶⑦飞。

【注释】①梅子:

梅树的果实,夏季成熟,可以吃。

②肥:

指果肉肥厚。

③麦花:

荞麦

花。

④菜花:

油菜花。

⑤篱落:

中午篱笆的影子。

⑥惟有:

只有。

⑦蛱(jiá)蝶:

菜粉蝶。

(1)“梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀”运用的修辞手法是。

(2)诗中用________、________、________、________,写出了夏季南方农村景物的特点。

(3)“日长篱落无人过”的原因是( )

A.人们都在家休息,没有出来走动。

B.初夏农事正忙,农民早出晚归,所以白天很少见到行人。

(4)诗的三、四句抒发了诗人怎样的情感?

21.阅读短文回答问题

(一)七律•长征

红军不怕远征难,万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。

(1)“丸”字按音序查字法应先查大写字母________,再查音节________。

(2)诗歌先以“________,________”统领全篇,赞美红军不畏艰难险阻、勇往直前的英雄气概。

接着向我们展示了五幅红军“征难图”,你能仿照下面的例子加以概括吗?

①攀(五岭) ②越________ ③渡________ ④夺________ ⑤翻________。

(3)“暖”字表达了红军巧渡金沙江后的________心情。

22.诗文赏析,韵无穷。

回乡偶书(其二)

离别家乡岁月多,近来人事半消磨。

唯有门前镜湖水,春风不改旧时波。

(1)________(朝代)诗人________(作者)一共写了两首《回乡偶书》,这是第二首,除了这两首诗,我还知道他写的诗句有:

________,________。

(2)本诗通过诗人归乡后发现改变的“________”和不变的“________”之间的对比,流露出作者________的思想感情。

23.阅读《游园不值》,完成练习。

(1)这首诗的作者是________代诗人________。

题目中的“值”的意思是________,整个题目的意思是________。

(2)应怜屐齿印苍苔,小扣柴扉久不开。

①“怜”的意思是________。

②诗人猜想“小扣柴扉久不开”的原因是(________)。

A.主人没有在家

B.叩击柴门的声音太小,主人没听见

C.主人担心自己的木屐踩坏他那爱惜的青苔

(3)①补充诗句。

________关不住,________出墙来。

②用自己的话说说这两句诗的意思。

________

③对这两句诗的理解,错误的一项是(________)。

A.如果说前两句是在写冷清,那么这两句就是在写繁华

B.因为没有受到主人的接待,所以诗人想象出一片繁华自我宽慰

C.作者景中寓理,告诉人们一切新生的美好的事物是封锁不住、禁锢不了的

D.诗人觉得虽然柴扉久不开,但是能领略到美景也不虚此行

24.阅读《烟村》,再次感受叶绍翁的“不值”。

烟村

[宋]叶绍翁

隐隐烟村闻犬吠,欲寻寻不见人家。

只於桥断溪回处,流出碧桃三数花。

(1)从诗中可以看出,诗人望着村子里的________,听着村中传出的________,找寻着

村中的________。

“________”告诉了我们诗人找寻的结果。

(2)诗的后丽句写景,景中有________、________、________,最让诗人欣喜的是________。

(3)用自己的话说说后两句诗的画面。

(4)选一选,体会诗词句中蕴含的豁然明朗的心境。

①山重水复疑无路,________。

②踏破铁鞋无觅处,________。

③旧时茅店社林边,________。

A.路转溪桥忽见B.得来全不费工夫C.柳暗花明又一村

25.诗歌鉴赏

夏日田园杂兴

[宋]范成大

梅子①金黄杏子肥②,麦花③雪白菜花④稀。

日长篱落⑤无人过,惟有⑥蜻蜓蛱蝶⑦飞。

(注释)①梅子:

梅树的果实,夏季成熟,可以吃。

②肥:

指果肉肥厚。

③麦花:

荞麦

花。

④菜花:

油菜花。

⑤篱落:

中午篱笆的影子。

⑥惟有:

只有。

⑦蛱(jiá)蝶:

菜粉蝶。

(1)“梅子金黄杏子肥,麦花雪白菜花稀”运用的修辞手法是________。

(2)诗中用________、________、________、________,写出了夏季南方农村景物的特点。

(3)“日长篱落无人过”的原因是( )

A.人们都在家休息,没有出来走动。

B.初夏农事正忙,农民早出晚归,所以白天很少见到行人。

(4)诗的三、四句抒发了诗人怎样的情感?

26.阅读古诗,完成练习。

书湖阴先生壁

[宋]王安石

茅檐长扫净无苔,花木成畦手自栽。

水护田将绿绕,两山排闼送青来。

(1)给下列字注音。

苔________ 闼________

(2)解释下面词语。

长:

________ 净:

________

手:

________ 排闼:

________

(3)下列诗句中朗读节奏正确的一项是( )。

A.茅檐/长扫/净无/苔

B.花木/成畦/手自/栽

C.一水/护田将/绿/绕

D.两山/排闼/送青来

(4)请结合诗歌第一、二两句,说说湖阴先生是什么样的人。

(5)请你从修辞手法的角度赏析诗歌第三、四句。

(6)这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

27.美丽江南——《江南春》

①千里莺啼绿映红,②____________。

③南朝四百八十寺,④____________。

(1)补充诗句。

(2)这首诗第________句展现了一幅生机勃勃、春意无边的画面;第________句给江南春色增添了一份迷离的美。

(填序号)

(3)第①②句从________觉、________觉两个方面,写出了江南莺歌燕舞、桃红柳绿、酒旗招展的景象。

(4)“________”和“________”二字把莺歌燕舞、桃红柳绿的美丽景色写得有声有色。

(5)第①②句的描写角度是________,第③④句的描写角度是________。

A.时间角度 B.空间角度

(6)为了突出江南春色,作者选取了________、________、________、________、________、________、________、________、________等具有江南特色的景物,赞美了________。

(7)写出后两句诗的意思。

28.阅读下面的诗歌,完成后面的问题。

登飞来峰

王安石

飞来山上千寻塔,闻说鸡鸣见日升。

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

(1)下列对《登飞来峰》赏析有误的一项是( )

A.这是一首七言绝句,前两句写出了飞来峰塔之高,后两句写登飞来峰塔的感想。

B.这首诗前两句的意思是:

我登上飞来峰顶寻找高高的塔,听说每天黎明鸡叫的时候,在那里可以看到日出。

C.这首诗的后两句表面看是写自然现象,实际暗指社会现象。

这里表示自己站得高,看得远,不怕阻挠。

D.作者善于把抽象的事理寓于具体形象中,借景抒怀,表明自己不畏艰难,对前途充满信心。

(2)这首诗中,“浮云”一词的寓意是什么?

(3)诗人善于把抽象事理寓于具体形象中。

这首诗揭示了怎样的人生哲理?

29.阅读理解。

读下面的古诗,完成问题。

宿建德江

孟浩然

移舟泊烟渚,日暮客愁新。

野旷天低树,江清月近人。

(1)“野旷天低树,江清月近人”这两句诗写出了哪些景色?

(2)诗人在这首诗中抒发了怎样的思想感情?

30.阅读下面一首诗,完成第1~3题。

竹石

(清)郑燮

咬定青山不放松,立根原在破岩中。

千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。

(1)解释重点字词。

咬:

________ 坚劲:

________ 任:

________

(2)这首诗写的是生长在什么地方的竹子?

( )

A竹林里 B深山里 C破岩中

(3)咬定青山不放松,立根原在破岩中。

这两句诗中的“咬”“立”这两个动词,运用得很好。

请你谈谈好在哪里?

(4)结合课文说说这首诗的写法是什么?

表现了作者什么形象?

【参考答案】***试卷处理标记,请不要删除

一、部编版六年级下册语文诗歌鉴赏

1.

(1)清明时节雨纷纷;路上行人欲断魂;重阳节;七夕节;家家乞巧望七月;穿尽红丝几万条

(2)屈原投江;端午节插艾、吃粽子

【解析】【分析】

(1)考查对诗词背诵积累,答题时注意题目提供的前后句筛选符合要求的诗词即可,书写时注意字迹清楚,不要出现多字、少字、错别字的情况。

(2)本题主要考查对诗文内容的理解能力。

解答本题,需要仔细阅读诗文的内容,然后结合题目提供的信息进行补充填空即可。

故答案为:

(1)清明时节雨纷纷、路上行人欲断魂、重阳节、七夕节、家家乞巧望七月、穿尽红丝几万条

(2)1、屈原投江2、端午节插艾、吃粽子

【点评】

(1)要求学生平时背诵时要熟读熟记,要理解诗词的意思,要根据句子的语境判断汉字,是形声字,从形旁声旁来判断正确的写法。

(2)这道题是按诗文内容填空,一定要理解诗文,边读边思考,才能填好每一空。

2.

(1)“黄鸡”的本意是指黄鸡报晓,在词中是指时光流逝。

反用其意,劝阻人们不要徒发自伤衰老之叹。

表现了作者热爱生活、旷达乐观的性格。

(2)议论。

这种议论不是抽象的、概念化的,而是即景取喻,以富有情韵的语言,表达有关人生的哲理。

表达了词人虽处困境而老当益壮、自强不息的精神。

(3)热爱生活,旷达乐观。

【解析】【分析】

(1)要求学生结合诗句理解词义。

(2)诗的下阙先用了一个反问句,表达有关人生的哲理。

表达了词人虽处困境而老当益壮、自强不息的精神。

这是议论。

这种议论不是抽象的、概念化的,而是即景取喻,以富有情韵的语言,表达有关人生的哲理。

(3)本题考查鉴赏作者思想感情的能力。

解答本题,①应根据对整首诗歌内容的感知与理解,②诗歌的写作背景。

①作者的生平经历。

结合着具体诗句分析作答。

故答案为:

(1)“黄鸡”的本意是指黄鸡报晓,在词中是指时光流逝。

反用其意,劝阻人们不要徒发自伤衰老之叹。

表现了作者热爱生活、旷达乐观的性格。

(2)议论。

这种议论不是抽象的、概念化的,而是即景取喻,以富有情韵的语言,表达有关人生的哲理。

表达了词人虽处困境而老当益壮、自强不息的精神。

(3)热爱生活,