高考地理总复习第2章宇宙中的地球第7讲地球的结构必修1.docx

《高考地理总复习第2章宇宙中的地球第7讲地球的结构必修1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考地理总复习第2章宇宙中的地球第7讲地球的结构必修1.docx(13页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

高考地理总复习第2章宇宙中的地球第7讲地球的结构必修1

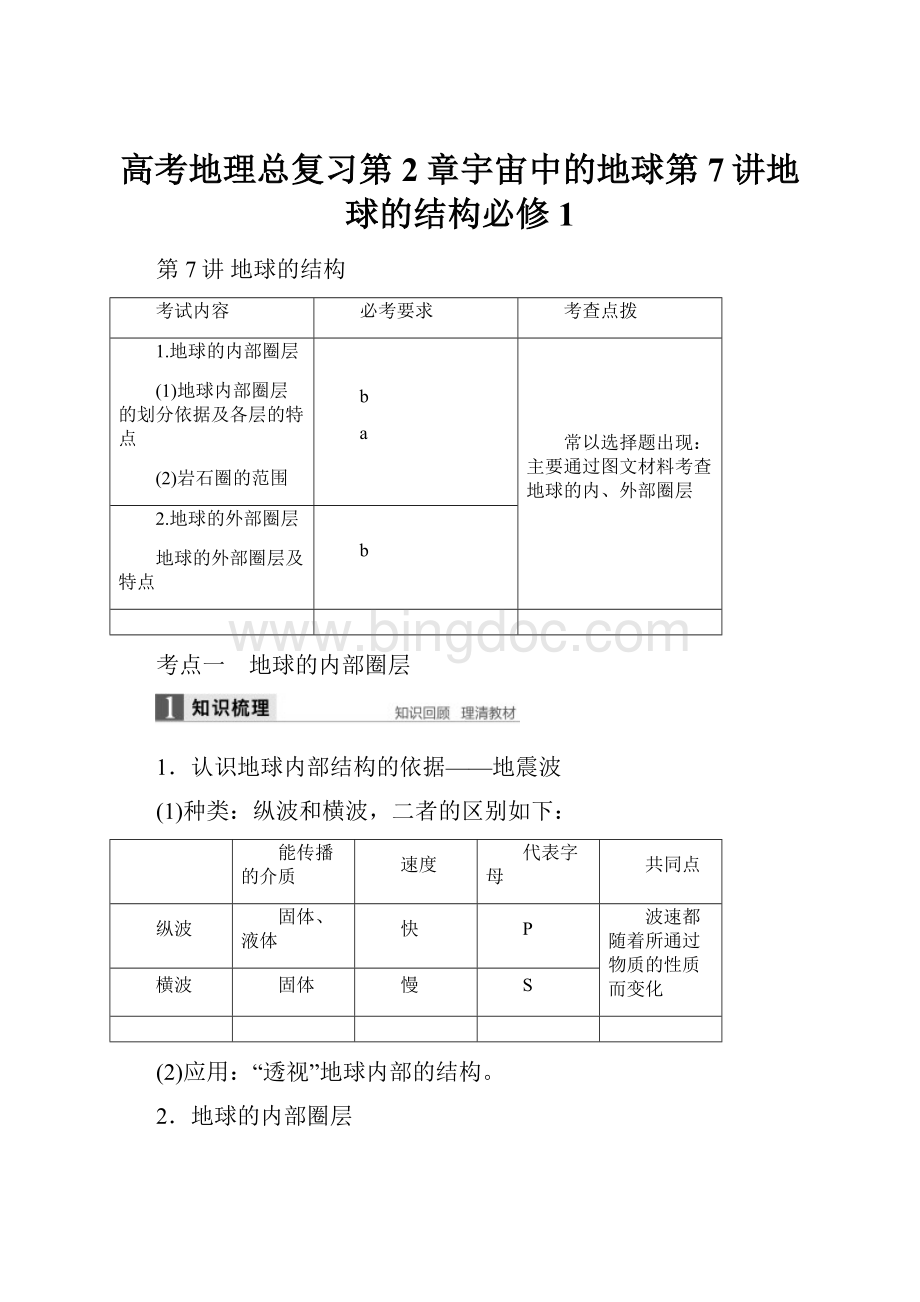

第7讲地球的结构

考试内容

必考要求

考查点拨

1.地球的内部圈层

(1)地球内部圈层的划分依据及各层的特点

(2)岩石圈的范围

b

a

常以选择题出现:

主要通过图文材料考查地球的内、外部圈层

2.地球的外部圈层

地球的外部圈层及特点

b

考点一 地球的内部圈层

1.认识地球内部结构的依据——地震波

(1)种类:

纵波和横波,二者的区别如下:

能传播的介质

速度

代表字母

共同点

纵波

固体、液体

快

P

波速都随着所通过物质的性质而变化

横波

固体

慢

S

(2)应用:

“透视”地球内部的结构。

2.地球的内部圈层

科学家通过对地震波传播速度的研究,把地球内部划分为地壳、地幔和地核三个主要圈层。

圈层名称

不连续面及深度(千米)

特征

地壳

硅铝层

莫霍面

(平均约17)

古登堡面

(平均约为2900)

①地球表面以下、莫霍面以上的固体外壳;

②大陆地壳厚,海洋地壳薄,地球大范围固体表面的海拔越高,地壳越厚;海拔越低,地壳越薄

硅镁层

地幔

上层地幔

①上层物质具有固态特征,地壳和上地幔顶部合在一起叫作岩石圈;

②地幔上部存在一个软流层,一般认为可能是岩浆的主要发源地之一

下层地幔

地核

外核

横波不能在外核中传播,表明外核的物质在高压和高温下呈液态或熔融状态,它们相对于地壳的“流动”,可能是地球磁场产生的主要原因

内核

读下图,分析地震波波速的变化以了解地球内部的圈层构造,完成1~2题。

1.下列叙述正确的是( )

A.①——地壳 ②——地幔 ③——地核

B.在①层中的地震波波速随深度加深而增快

C.甲波由①层进入②层波速急剧上升

D.乙波无法通过地幔

2.图中的X处即为( )

A.莫霍面B.古登堡面

C.岩石圈与软流层交界D.内核与外核交界

答案 1.B 2.B

解析 第1题,根据深度和波速的大小、变化可知,①为地壳和地幔,②为外核,③为内核;甲波由①层进入②层波速急剧降低;乙波为横波,可在地幔中通过。

第2题,X为地幔和地核的界面,是古登堡面。

3.读“北美地壳厚度等值线(单位:

千米)图”,完成下列各题。

(1)根据所学知识,世界大陆地壳的平均厚度约为____________千米。

大陆地壳厚度与大洋地壳厚度有何差异?

(2)图中A处的地壳厚度为__________________,B处的地壳厚度为________________。

(3)北美大陆地壳厚度的分布规律是___________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

答案

(1)33 大陆地壳较厚,大洋地壳较薄。

(2)45千米~50千米 30千米~35千米

(3)西部、东部山地比较厚,中部较薄,大陆向大洋的过渡地区较薄

解析 根据相邻等值线之间闭合等值线区域的特征“大于大的,小于小的”,可以判断出A处的地壳厚度约为45千米~50千米,B处的地壳厚度约为30千米~35千米,进一步可推断出北美大陆地壳厚度的分布规律。

考点二 地球的外部圈层

1.地球的外部圈层

地球的外部圈层包括大气圈、水圈和生物圈,如下图:

2.地球的外部圈层特点

分布

与人类的关系

特点

相互关系

大气圈

包裹地球

地球生命生存的基础条件之一

随高度增加,大气的密度迅速减小

相互渗透、相互影响、相互联系

水圈

海洋、陆地、大气水和生物水

陆地水与人类社会的关系最为密切

具有液态、固态和气态的三态变化

生物圈

地壳、大气圈和水圈中的生物世界

与地壳(或岩石圈)、大气圈、水圈共同组成地球的生态系统

生物是地球生态系统的主体和最活跃的因素

1.(2016·台州选考评估)各种云、雨、雪等天气现象都发生在( )

A.对流层B.平流层

C.高层大气D.臭氧层

答案 A

解析 对流层气温下面高、上面低,容易发生空气对流,显著的对流运动和充足的水汽,使对流层的天气现象复杂多变,云、雨、雪、雷电等主要的天气现象都发生在这一层。

读下图,完成2~3题。

2.B圈层的主体是( )

A.河流B.湖泊

C.冰川D.海洋

3.C圈层中最活跃的因素是( )

A.大气B.水

C.土壤D.生物

答案 2.D 3.D

解析 由图可知,A为岩石圈,B为水圈,C为生物圈,D为大气圈。

这四大圈层中,生物圈以生物为主体,所以生物是其中最活跃的因素。

下图为某学生外出时拍到的照片。

观察照片,回答4~6题。

4.该景观图体现出的地球圈层的个数是( )

A.2个B.3个

C.4个D.5个

5.构成该景观的主体要素属于的圈层是( )

A.生物圈B.水圈

C.岩石圈D.地壳

6.该景观的形成过程,充分说明了( )

A.图中各圈层都是连续而不规则的,且都相互联系

B.图中的各圈层之间存在着物质迁移和能量转化

C.图中的各圈层是独立发展变化的

D.水圈的构成要素中,只有地表水处于不间断的循环之中

答案 4.C 5.B 6.B

解析 第4题,景观图中涉及的圈层有水圈、生物圈、岩石圈和大气圈,共4个圈层。

第5题,该景观的主体要素是瀑布,应属于水圈。

第6题,该瀑布的形成说明地球的圈层之间是相互联系、相互影响的,它们之间不断地进行着物质迁移与能量的转化。

课时训练

(2016·台州月考)冰岛是欧洲第二大岛,全岛11.5%的面积被冰川覆盖,但冰岛是世界上地热资源最丰富的国家,85%的冰岛人口利用地热取暖。

读图,回答1~2题。

1.地热是来自地球内部的一种能量资源,一般认为它主要是地球内部熔岩的热量向地表传递产生的,这些熔岩主要分布在( )

A.地壳B.上地幔

C.下地幔D.地核

2.有关熔岩所在圈层与地壳间界面的说法,正确的是( )

A.该界面为古登堡面

B.该界面处只有地震波的纵波能够穿过

C.该界面的地下深度在海洋上较大

D.地震波在该界面附近的传播速度明显加快

答案 1.B 2.D

解析 第1题,地下的岩浆主要位于软流层,该层分布于上地幔上部。

第2题,地壳与地幔间的界面为莫霍面,两种地震波均能在该界面附近通过;地震波由该界面向下传播速度明显加快;由于大陆地壳厚度大,因此该界面的地下深度在大陆部分更深。

2016年11月8日,新疆和田地区和田县发生3.4级地震,震源深度12千米。

结合所学知识,完成3~5题。

3.地震发生时( )

A.能量以波的形式向外传播

B.横波传播速度快

C.和田县居民先感觉地板水平晃,后感觉到上下颠

D.和田县居民只感到上下颠

4.下面关于地震产生地震波的叙述,正确的是( )

A.纵波到达莫霍面后速度迅速降低

B.横波到达古登堡面后速度迅速降低

C.纵波和横波到达莫霍面后速度均迅速增加

D.纵波和横波在地幔内部的传播速度是均一的

5.人们在生产生活中还常利用地震波( )

A.传递声音信号

B.进行地质探矿

C.调查农作物虫害情况

D.测量山峰的高度

答案 3.A 4.C 5.B

解析 第3题,地震发生时能量以波的形式向外传播;纵波的传播速度快于横波,和田县居民先感觉地板上下颠,后感觉水平晃。

第4题,纵波和横波到达莫霍面后速度均迅速增加;横波到达古登堡面后消失;地幔内部的物质并不是均匀的,因此地震波的传播速度也不是均一的。

第5题,通过地震波的精确测量,“透视”了地球内部的结构,因此能利用地震波进行地质探矿。

6.地球内部圈层划分的依据是( )

A.地震波传播速度的变化

B.温度的垂直变化

C.内部压力的变化

D.物质温度的变化

答案 A

解析 划分地球内部圈层的依据是地震波传播速度的变化。

(2016·宁波模拟)下图为“地球圈层结构的局部图”。

读图回答7~8题。

7.下列说法正确的是( )

A.地壳在海洋中常常缺失

B.①层和②层属于地壳

C.②是软流层

D.岩石圈的范围是指①②的全部和③的大部分

8.在地球内部,地震波传播速度最快的是( )

A.莫霍面附近

B.上、下地幔之间

C.古登堡面上部附近

D.内、外核之间

答案 7.B 8.C

解析 第7题,根据地球内部圈层划分依据,莫霍面以上为地壳,可知①层和②层属于地壳。

第8题,根据横波和纵波在地球内部传播速度差异及其变化特点,可以判断古登堡面上部附近地震波(纵波)传播速度最快。

9.岩石圈是指( )

A.地壳

B.地壳和上地幔顶部(软流层以上)

C.地壳和地幔

D.莫霍面和古登堡面之间的部分

答案 B

10.地球外部圈层中最活跃的圈层是( )

A.岩石圈B.水圈

C.大气圈D.生物圈

答案 D

解析 地球的外部圈层含大气圈、水圈和生物圈等;其中生物圈最为活跃,在地理环境的形成和改造中起着重要作用。

11.有关地球外部圈层的说法,正确的是( )

A.大气圈是由大气组成的简单的系统

B.水圈是一个连续但不规则的圈层

C.生物圈包括大气圈的全部、水圈的全部

D.地球的外部圈层之间关系密切,但和地球的内部圈层没有关系

答案 B

解析 水圈的特点是一个连续但不规则的圈层;大气圈是一个复杂的系统;生物圈包括大气圈的底部、水圈的全部和岩石圈的上部;岩石圈和生物圈关系也非常密切。

12.读“地震波传播速度和距离地表深度的关系图”,完成下列各题。

(1)写出图中A、B各代表的地震波:

A____________,B____________。

判断依据是________________________________________________________________________。

(2)A和B两种地震波大约在地下__________千米处(大陆部分)速度明显加快,从而发现了不连续面C____________。

(3)在2900千米深处,A波____________,B波____________,从而发现了不连续面D____________。

(4)C面以上为____________,C面和D面之间为____________,D面以下为____________。

(5)说出E和F的主要不同点。

答案

(1)横波 纵波 A波波速慢,B波波速快

(2)33 莫霍面

(3)突然消失(或不能通过) 速度突然下降 古登堡面

(4)地壳 地幔 地核

(5)E为液态或熔融状态,F为固态。

解析 第

(1)~(4)题,左图反映地震波由地表向地心传播过程中波速随深度的变化情况,右图是地球内部结构,C、D为分界面。

左图地震波在33千米处(大陆部分)和2900千米处发生较大的变化,说明这两处是上下层不同介质的分界面,C为莫霍面,D为古登堡面,与D对应的2900千米处,横波消失、纵波速度下降。

第(5)题,E处横波不能通过,说明E处物质为液态或熔融状态。

F处纵波速度增加,物质为固态。

13.(2016·杭州期中)读“地球内部圈层示意图”,完成下列各题。

(1)图中甲、乙是地球内部的两个不连续面,其名称分别是甲________________,乙________________。

(2)当A地发生地震时,B、C、D、E、F五个观测点都测到了A发出的地震波,对B、E两点所测得的纵波波速进行比较,波速较快的是________观测点,造成两地波速差异的原因是什么?

答案

(1)莫霍面 古登堡面

(2)E 纵波在地幔中的传播速度高于在地壳中的传播速度,AE之间经过了地幔,AB之间没有地幔,所以A到E的平均波速大于A到B的平均波速。

14.结合下列材料,完成下列问题。

材料一 2010年玉树地震相关资料。

材料二 我国大陆部分地壳等厚度线图。

(1)为探测莫霍面的情况,在下列四地同时进行了地震波的测定,最迟从莫霍面传来地震波的是( )

A.玉树B.成都

C.上海D.北京

(2)掌握地震发生规律可有效减少危害,我们要了解青海省地球各圈层组成物质和结构特征,目前主要的研究依据是________,试简述其研究原理。

(3)在地壳等厚度线图中,0千米表示________(面),根据我国大陆部分地壳等厚度线图可以推断出,玉树地震的震源位于________。

答案

(1)A

(2)地震波 地震波的传播速度随所通过的介质不同而变化;纵波能通过固体、液体和气体传播,横波只能通过固体传播。

(3)莫霍面 地壳

解析 第

(1)题,地壳厚度不均,高山、高原较厚,平原、盆地较薄。

第

(2)题,利用地震波在不同介质中的传播速度不同,可以了解地球内部各圈层的特征。

第(3)题,由地球内部圈层知识可知,莫霍面是地壳和地幔的分界面;从我国大陆部分地壳等厚度线图中可以看出,我国地壳厚度总体由东向西增大,由此可推断出玉树的地壳厚度要大于33千米,所以说玉树地震的震源位于地壳。