六年级语文阅读之人物描写教师版.docx

《六年级语文阅读之人物描写教师版.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《六年级语文阅读之人物描写教师版.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

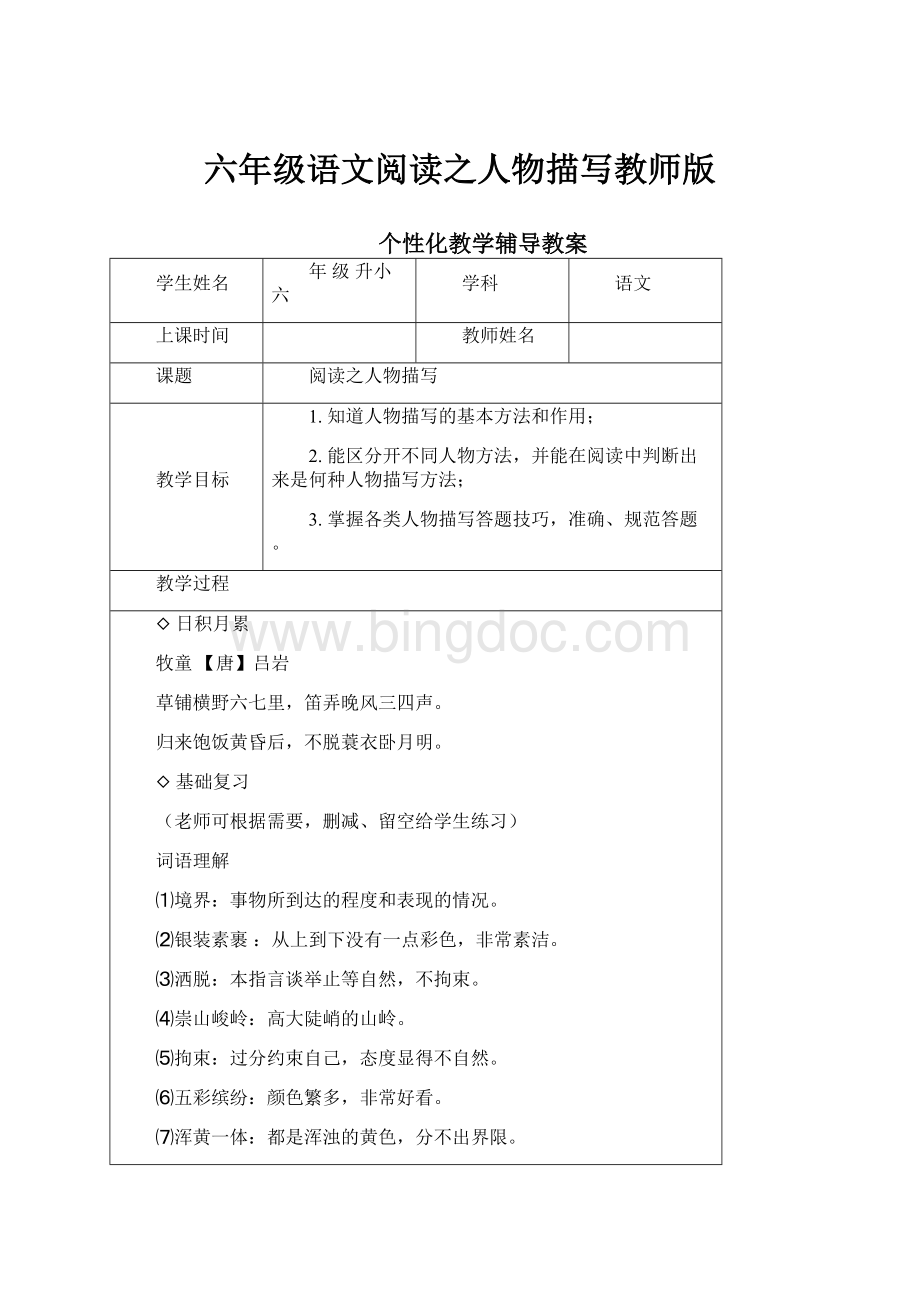

六年级语文阅读之人物描写教师版

个性化教学辅导教案

学生姓名

年级升小六

学科

语文

上课时间

教师姓名

课题

阅读之人物描写

教学目标

1.知道人物描写的基本方法和作用;

2.能区分开不同人物方法,并能在阅读中判断出来是何种人物描写方法;

3.掌握各类人物描写答题技巧,准确、规范答题。

教学过程

◇日积月累

牧童【唐】吕岩

草铺横野六七里,笛弄晚风三四声。

归来饱饭黄昏后,不脱蓑衣卧月明。

◇基础复习

(老师可根据需要,删减、留空给学生练习)

词语理解

⑴境界:

事物所到达的程度和表现的情况。

⑵银装素裹:

从上到下没有一点彩色,非常素洁。

⑶洒脱:

本指言谈举止等自然,不拘束。

⑷崇山峻岭:

高大陡峭的山岭。

⑸拘束:

过分约束自己,态度显得不自然。

⑹五彩缤纷:

颜色繁多,非常好看。

⑺浑黄一体:

都是浑浊的黄色,分不出界限。

⑻遐想:

漫无边际地想象。

⑼高大挺秀:

高大笔直,挺拔秀丽超出一般。

⑽不翼而飞:

形容东西突然丢失。

⑾杯水车薪:

比喻无济于事,解决不了问题。

⑿七零八落:

形容零散稀疏的样子。

⒀栩栩如生:

形容艺术形象非常生动逼真,像活的一样。

⒁浩浩荡荡:

水势广大的样子,形容声势壮阔广大。

⒂美轮美奂:

轮,高大;奂,众多。

形容房屋高大华丽。

⒃劈头盖脸:

从正前方正对着头和脸劈下来、盖下来。

⒄废寝忘食:

顾不上吃饭,忘记了睡觉。

形容勤奋专心。

◇上次课复习

阅读《我的伯父鲁迅先生》,完成练习。

我的伯父鲁迅先生在世的时候,我年纪还小,根本不知道鲁迅是谁,以为伯父就是伯父,跟任何人的伯父一样。

伯父去世了,他的遗体躺在万国殡仪馆的大礼堂里,许多人都来追悼他,向他致敬,有的甚至失声痛哭。

数不清的挽联挂满了墙壁,大大小小的花圈堆满了整间屋子。

送挽联、花圈的有工人,有学生,各色各样的人都有。

那时候我有点惊异了,为什么伯父得到这么多人的爱戴?

我呆呆地望着来来往往吊唁的人,想到我永远见不到伯父的面了,听不到他的声音了,也得不到他的爱抚了,泪珠就一滴一滴地掉下来。

就在伯父逝世那一年的正月里,有一天,是星期六的下午,爸爸妈妈带我到伯父家里去。

那时候,每到周末,我们姐妹三个总要轮流跟着爸爸妈妈到伯父家去团聚。

这一天,吃晚饭的时候,伯父跟我谈起《水浒传》里的人物故事。

不知道伯父怎么会知道我读了《水浒传》,大概是爸爸告诉他的吧。

老实说,我读《水浒传》不过囫囵吞枣地看了一遍,只注意紧张动人的情节;那些好汉的个性,那些复杂的内容,全搞不清楚,有时候还把一个人做的事情安在另一个人身上。

伯父问我的时候,我就张冠李戴地乱说一气。

伯父摸着胡子,笑了笑,说:

“哈哈!

还是我的记性好。

”听了伯父这句话,我又羞愧,又悔恨,比挨打挨骂还难受。

从此,我读什么书都不再马马虎虎了。

那天临走的时候,伯父送我两本书,一本是《表》,一本是《小约翰》。

伯父已经去世多年了,这两本书我还在保存着。

的确,伯父就是这样的一个人,他为自己想得少,为别人想得多。

1.本文开头运用了什么记叙顺序,并分析这样写有什么好处。

参考答案:

倒叙。

先写伯父鲁迅先生去世后,好多人前来吊唁,设置了悬念:

为什么伯父能得到这么多人关注?

然后通过回忆,了解了伯父的伟大品格。

这样通过倒叙,可以起到设置悬念,引人入胜,吸引读者,增强文章生动性的作用。

练一练:

判断下列句子用了什么人物描写方法,写在括号内。

1.一个圆圆的脸上镶嵌着两只又大又圆的眼睛,时而忽闪忽闪,流露出一股可爱的表情。

()

2.他慢慢地蹲下身,用手拍拍大树,把头凑近松树,“嗨”了一声.使劲抱起松树扛到自己肩上。

()

3.我真想对那位大姐姐说:

“请给老婆婆让个座吧!

”()

4.她的脸好像绽开的白兰花,笑意写在她的脸上,洋溢着满足的愉悦。

()

5.面对老师的表扬,我谦虚地说:

“这是我应该做的!

”()

参考答案:

1.外貌;2.动作;3.心理;4.神态;5.语言阅读短文,回答问题。

我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。

走在前边的约莫十四五岁,红润的脸上有两道弯弯的修长的眉毛和一对晶莹的大眼睛。

我想:

“她一定是梨花。

”

瑶族老人立即走到她们面前,深深弯下腰去,行了个大礼,吓得小姑娘们像小雀似的蹦开了,接着就哈哈大笑起来:

“老爷爷,你给我们行这样大的礼,不怕折损我们吗?

”老人严肃地说:

“我感谢你们盖了这间小草房。

”

为头的那个小姑娘赶紧插手:

“不要谢我们!

不要谢我们!

房子是解放军叔叔盖的。

”接着,小姑娘向我们讲述了房子的来历。

十多年前,有一队解放军路过这里,在树林里过夜,半夜淋了大雨。

他们想,这里要有一间给过路人避风雨的小屋就好了,第二天早上就砍树割草盖起了房子。

她姐姐恰好过这边山上来抬菌子,好奇地问解放军叔叔:

“你们要在这里长住?

”解放军说:

“不,我们是为了方便过路人。

是雷锋同志教我们这样做的。

”她姐姐很受感动。

从那以后,常常趁砍柴、拾菌子、找草药的机会来照料这小茅屋。

原来她还不是梨花。

我问:

“梨花呢?

”

“前几年出嫁到山那边了。

”

不用说,姐姐出嫁后,是小姑娘接过任务,常来照管这小茅屋。

我望着这群充满朝气的哈尼小姑娘和那洁白的梨花,不由得想起了一句诗:

“驿路梨花处处开”。

文中划线句子对哈尼小姑娘运用了什么描写,有什么表达效果?

参考答案:

运用了外貌描写,形象生动地写出了哈尼小姑娘漂亮的样子,表现了她天真活泼的性格。

学科问题】

写人类文章,一般是指以写人为主的记叙文。

这类文章,在小学阶段是很常见的,主要通过对人物外貌、语言、动作、心理的描写,通过一件或几件典型事例的叙述,来表现人物的思想品质和精神风貌。

今天,我们主要来讲解写人类文章经常出现的赏析人物描写手法的题型。

考纲要求:

《语文课程标准》要求小学阶段能够阅读叙事性作品,了解事件梗概,能简单描述自己印象最深的场景、人物、细节,说出自己的喜欢、憎恶、崇敬、向往、同情等感受。

【学生问题】

1.心理发展:

(注意:

教师要根据上课学生的实际情况,将其对学习的态度、思维方式、记忆力强弱、专注性、观察能力和想象力等情况写在此处)

2.学习风格分析:

(说明:

教师对学生的学习风格进行判断后勾选)

(1)学习风格属于:

视觉型()听觉型()动觉型()混合型()

(2)学习风格属于:

场独立型()场依存型()

3.认知准备

先行知识分析:

(1)学生积累较少,课外阅读量不够,形象思维占优势。

(2)注意力持久性较差。

(3)对文章的理解浮于表面。

(4)品读语言较粗糙,表达能力较差。

4.情感准备:

(说明:

教师从“内部动机”和“外部动机”两个方面对学生进行分析)内部动机:

学生已准备好学习

外部动机:

教师提出启发性的问题或列举恰当例子予以学生指导

学习目标:

能够准确判断阅读中所用人物描写手法,并分析其作用目标分解:

1.知道人物描写的基本方法和作用;

2.能区分开不同人物方法,并能在阅读中判断出来是何种人物描写方法;

3.掌握各类人物描写答题技巧,准确、规范答题。

教学过程:

一.人物描写方法

写人文章,是以表现人物为重点的,而人物的特点,除了通过事情来表现外,还通过人物描写来展示。

人物描写方法,主要有肖像描写、行为描写、语言描写、心理描写等。

只有这样才能把人物描写得活灵活现。

我们在阅读时,一定要抓住人物的言行举止,体会人物的个性和品质,理解作者所要表达的意思。

1.外貌描写:

指把人的容貌(脸型、五官)、神情、身体形态、衣饰、姿势、风度等方面的某一部分或几个部分,用生动具体的语言描述出来。

外貌描写,不要求写全貌,它重在表现人物的性格,人的外貌描写也叫肖像描写。

例:

一个圆圆的脸上镶嵌着两只又大又圆的眼睛,时而忽闪忽闪,流露出一股可爱的表情。

2.语言描写:

是塑造人物形象的重要手段。

成功的语言描写总是鲜明地展示人物的性格,生动地表现人物的思想感情,深刻地反映人物的内心世界,使读者“如闻其声,如见其人”,获得深刻的印象。

例:

面对老师的表扬,我谦虚地说:

“这是我应该做的!

”

3.动作描写:

是对人物举止、动作、行为的描写,同样为表现人物性格服务。

例:

他慢慢地蹲下身,用手拍拍大树,把头凑近松树,“嗨”了一声.使劲抱起松树扛到自己肩上。

4.神态描写:

专指脸部表情,描写时要用表示表情、神态的词语,例如:

哭丧着脸,专注的神情等;神态描写——脸上的表情。

例:

我真想对那位大姐姐说:

“请给老婆婆让个座吧!

”

5.心理描写:

就是对人物内心的思想情感活动进行描写。

描写人物的思想活动,能反映人物的性格,展示人物的内心世界。

通过对人物心理的描写,能够直接深入人物心灵,揭示人物的内心世界,表现人物丰富而复杂的思想感情。

例:

我真想对那位大姐姐说:

“请给老婆婆让个座吧!

”二.人物描写作用:

人物描写的目的是刻画人物的性格,表现人物的精神面貌,这同时也能更深刻地表达文章的中心。

人物描写应力求具体生动,能做到绘声绘色地再现“人物”,让读者如见其人,如闻其声。

例:

我们正在劳动,突然梨树丛中闪出了一群哈尼小姑娘。

走在前边的约莫十四五岁,红润的脸上有两道弯弯的修长的眉毛和一对晶莹的大眼睛。

我想:

“她一定是梨花。

”提问:

划线句子对哈尼小姑娘运用了什么描写,有什么表达效果?

思考时可用这样的句式:

“我认为是对的描写,因为这句话形象生动地写出了

的,表现了的。

”

运用了外貌描写,形象生动地写出了哈尼小姑娘漂亮的样子,表现了她天真活泼的性格。

注意:

做这种题目,一定要先分析判断出是运用了哪种人物描写方法,再结合文章内容去分析。

是否有交代了人物的××身份、××地位、××处境、经历以及××心理状态、××思想性格等情况。

或者是形象生动地表现出人物的××心理(心情),反映出人物的××思想,揭示了人物的××性格或者××品质⋯⋯

表达方式可为:

运用⋯⋯的描写方法,生动形象地写出了(谁)的⋯⋯(内容:

样子、情态、心理等),表现了⋯⋯(心情、性格、精神、情感等)。

练一练:

判断下列句子用了什么人物描写方法,写在横线上。

1.十字路边有一个老妇人,略微有些驼背,胖胖的身躯,费力地打着伞在空旷的路上艰难地行走。

狂

风夹着大雨扑面而来,她使劲向前躬着身子,抓紧伞,进一步,退半步,踉踉跄跄地向前走着。

2.他微笑着接了过去,那种笑容是遍布满脸的,里面还有折纹,还有皱纹,还有螺旋纹,就像你往池塘里抛了一块石头那个样子。

3.这位扮演天鹅的独舞演员,从她那足尖的每一次细碎移动,手臂的每一下轻微颤抖中,都流泻出一股真切动人之感。

4.“有过这样的事么?

”他惊异地笑着说,就像旁听着别人的故事一样。

5.我感到自己的眼睛似乎在向外冒水,要不是当着那么多同学的面,我真想狠狠扇她一耳光。

参考答案:

1.外貌、动作;2.神态;3.动作;4.语言、神态;5.心理阅读短文,回答问题。

我看见他戴着黑布小帽,穿着黑布大马褂,深青布棉袍,蹒跚地走到铁道边,慢慢探身下去,尚不大难。

可是他穿过铁道,要爬上那边月台,就不容易了。

他用两手攀着上面,两脚再向上缩;他肥胖的身子向左微倾,显出努力的样子,这时我看见他的背影,我的泪很快地流下来了。

我赶紧拭干了泪。

怕他看见,也怕别人看见。

我再向外看时,他已抱了朱红的橘子往回走了。

过铁道时,他先将橘子散放在地上,自己慢慢爬下,再抱起橘子走。

到这边时,我赶紧去搀他。

他和我走到车上,将橘子一股脑儿放在我的皮大衣上。

于是扑扑衣上的泥土,心里很轻松似的。

过一会说:

“我走了,到那边来信!

”我望着他走出去。

他走了几步,回头看见我,说:

“进去吧,里面没人。

”等他的背影混入来来往往的人里,再找不着了,我便进来坐下,我的眼泪又来了。

近几年来,父亲和我都是东奔西走,家中光景是一日不如一日。

他少年出外谋生,独立支持,做

了许多大事。

哪知老境却如此颓唐!

他触目伤怀,自然情不能自已。

情郁于中,自然要发之于外;家庭琐屑便往往触他之怒。

他待我渐渐不同往日。

但最近两年的不见,他终于忘却我的不好,只是惦记着我,惦记着我的儿子。

我北来后,他写了一信给我,信中说道:

“我身体平安,惟膀子疼痛厉害,举箸提笔,诸多不便,大约大去之期不远矣。

”我读到此处,在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影。

唉!

我不知何时再能与他相见!

文中划线句子主要运用了什么描写方法,有什么表达效果?

参考答案:

运用了动作描写,形象生动地写出了父亲买橘子时艰难的样子,表现父亲对儿子的深沉的爱。

【查漏补缺】

下列句子运用了什么描写方法?

把答案的序号填在横线里。

A.神态描写B.动作描写C.语言描写D.心理描写

1.我在一棵树下站好,庄重地架起小提琴,像举行一个隆重的仪式,拉响了第一支曲子。

2.我的脸顿时烧起来,心想,这么难听的声音一定破坏了这林中的和谐,一定破坏了这位老人正独享的幽静。

3.她总不忘说上一句:

“真不错。

我的心已经感受到了。

谢谢你,小伙子。

”

4.她慈祥的眼神平静地望着我,像深深的潭水⋯⋯

答案:

1.B;2.D;3.C;4.A。

【举一反三】

阅读《母亲》,回答问题。

1荠菜成了春天的一个符号,最讲求新鲜的,现采现摘,现炒现吃。

我小时候,母亲领我去紫金山踏青,总要随手拎一把小铲刀,挎一只竹篮子,不时蹲下身子,挖路边的荠菜。

这样的活儿,我也爱抢着干。

母亲站在一旁,边夸我眼尖、手巧,边承诺回家后给我好好地打牙祭。

和母亲一起挖荠菜似乎比真把荠菜吃进嘴里更令人陶醉。

事隔多年之后,我在异乡想念母亲,头脑中浮现的,仍是她教我挖荠菜时那年轻的面容与身姿。

荠菜,因为我亲手挖过,而且是母亲教我挖的,所以从感情上,它离我最亲近,同时也标志着一段不可复得的儿时时光。

2海带被我当作大海的礼物来看待。

我之所以热爱海带,在于它是我妈妈的拿手菜。

小时候,妈妈总是为我一锅接一锅地用海带炖排骨,说是可以补钙、可以预防大脖子病等等。

我感觉,幸福也一

点点地融化在浓香的排骨海带汤里。

有人问台湾美食家蔡澜:

“您见多识广,最好吃的是什么?

”蔡澜不假思索就脱口而出:

“妈妈做的菜最好吃。

”这是什么原因呢?

一方面年少时人的味蕾最灵敏,容易产生深刻印象,口味还未被后来的山珍海味搞得混杂;另一方面,妈妈做的菜最有家常味了,尤其那份细致入微、润物无声的爱心,别人根本模仿不出来。

还有一点,恐怕也是最重要的:

妈妈做的菜,伴随着我们的成长,而且有时效性,不是永远都能吃到的。

终有一天,它会成为一个美好而怅然的回忆,你出再多的钱也买不到,它是无价的。

3我出门在外整整二十年,每次离开家都乘坐夜间的火车,母亲早早就上床睡了,希望我在她睡着的时候再离开。

不知道她是否真能睡着,至少假装睡着了,熄灯后的卧室没有任何动静。

我探头看了一眼,隐约看见她盖着棉被仰面躺着的轮廓,于是在内心里喊一声妈妈,就蹑手蹑脚地走了。

如果她真睡着了,是否梦见准备离开的我?

如果她假装睡着,在黑暗中会想些什么?

明天醒来后她面对的将是少了一个我的家。

母亲说她越来越畏惧和我的离别,既担心我一去不复返,又害怕我下次回来已找不到她。

希望我在她睡着后再离开,可以把分别当作一个梦来对待,或者根本就不曾察觉儿子已离开。

后来才知道:

每次我离开的晚上,母亲都要靠吃点催眠药才睡着。

这哪里是催眠药,分明是母亲的止痛药,控制她隐隐作痛的心,因为那一刻,我的心也在痛。

4我最怕听见从故乡传来母亲病危的消息。

就是在那个晚上,我被故乡的长途电话惊醒,母亲永远离开了我。

失去母亲就等于失去了半个故乡,就等于失去了半个自己。

远离母亲的二十多年流浪岁月都像梦境,一个电话把我拉回到现实之中。

与母亲有关的生活是我全部的现实,其余的一切都是假的。

原来母亲这个词汇,是我们人生中的一件易碎品,一定要轻拿轻放啊!

这时候,我才意识到自己走得太远了,才意识到自己是有罪的:

曾把唯一的母亲抛弃到了时空的另一端。

虽然她从没责怪过我,但我不能原谅自己:

竟然如此自私地对待母亲。

我所追求的那些所谓名啊利啊,全与母亲无关。

母亲需要的仅仅是爱,而我付出的爱很明显是有限的,与那无限的母爱形成了鲜明的对比。

5母亲走了,我头顶的天空一次次黑了,又一次次亮了。

可母亲头顶的那一小块天空再也亮不起来。

她睡得那么熟,那么安静,失去了做梦的力气。

母亲,你是否也把我忘得干干净净?

正如你干干净净地忘掉自己?

如果说我比你多一份痛苦,那是因为还无法忘掉你。

你确实已睡去了,可在我脑海中,为什么总有一个醒着的你?

1.选文第③段画线语句运用了哪些描写方法?

有什么作用?

(4分)

2.请品析选文第④段画线语句的表达效果。

(4分)

参考答案:

1.用了动作描写和心理描写(2分);形象地写出了我在夜间离开家时与母亲告别的动作和心理特点(1分);表达了我既不忍惊扰母亲又依依不舍的矛盾心理,可见我对母亲依恋之深(1分)。

2.运用了比喻的修辞方法(1分);把母亲比成了易碎品(1分);生动形象地写出了母亲随时可能离开我们的特点(1分);作者意识到:

能够和母亲在一起的日子一定要珍惜(1分)。

【知识总结】

解题技巧:

判断方法+明确人物+表层理解+深层挖掘

表述方式:

运用⋯⋯的描写方法,生动形象地写出了(谁)的⋯⋯(内容:

样子、情态、心理等)表现了⋯⋯(心情、性格、精神、情感等)。

总结各类描写作用:

1.外貌描写和神态描写(描写人物容貌、衣着、神情、姿态等):

交代了人物的××身份、××地位、××处境、经历以及××心理状态、××思想性格等情况。

2.语言描写和行动描写:

形象生动地表现出人物的××心理(心情),并反映了人物的××性格特征或××精神品质。

有时还推动了情节的发展。

3.心理描写:

形象生动地反映出人物的××思想,揭示了人物的××性格或者××品质。

补充:

环境描写:

自然环境描写和社会环境描写自然环境(描写自然景观如人物活动的时间、地点、天气、季节和景物场景。

如山川、湖海等自然景物):

交代故事发生的时间、地点及人物活动的空间,渲染××环境气氛、烘托人物的××情感、预示人物的××命运、表现人物某性格、推动故事情节的发展;揭示文章主题。

社会环境(描写社会状况或者人物活动的场景和周围(室内)的布局、陈设):

交代故事发生的××时代背景、时代特征、社会习俗、思想观念和人与人之间的关系,渲染××环境气氛。

衬托人物心情,推动情节发展,深化主题。

练一练:

判断下列句子用了什么人物描写方法,写在横线上。

1.他满脸灰尘,双眼布满血丝,衣服破烂不堪,到处都是血迹。

2.褐色的口罩上方,一对眼神疲惫的眼睛吃惊地望着我。

3.他坚定地站起身,向那片废墟走去。

4.我有个慈祥的母样,她常常对我说:

“巴迪,这是你写的吗?

精彩极了!

5.假如事情重来一遍,我再也不让他独自去看病了。

参考答案:

1.外貌;2.神态;3.动作;4.语言;5.心理阅读短文,回答问题。

1那时候我很小,独自去离家有20分钟路程的电影院看电影。

看完电影出来,我迷路了。

这时华灯初上。

不知是恐惧还是羞涩,我不敢去问任何人,忍不住嘤嘤地哭了起来。

2这时走过来一对夫妇,那穿着薄呢大衣的女人低头拉住我的手轻声问道:

“怎么了,小姑娘?

”我大哭起来,告诉他们我怎么也找不到自己的家。

那女人随即轻轻摸了摸我的头说:

“没关系,咱们一起去找找,好吗?

”她又俯身拉起了我的手,我在黑暗中感觉着她手的温暖。

3原来我离家并不远。

那对善良的夫妇将我轻轻一送,就送到了我母亲的身边。

4我破涕为笑的时候,他们向我微笑一下,转身离去了。

夜色笼罩了他们修挺笔直的身影,我手心还留着那女人的手温。

5几十个寒冬酷暑过去了,我已有了那一对夫妇的年龄,但他们留给我的温暖,仍久久地萦绕在我的心中。

第二段中主要对那女人运用了什么描写方法?

有什么表达效果?

答案:

主要运用了语言描写、动作描写。

作用:

形象生动地写出了那女人对我的亲切安慰与鼓励,体现了那女人善良,有爱心。

【第一天作业】

写出下列句子所运用的描写方法。

1.月光下,夜风悄然潜入教室,窗外的大叶杨不时发出沙啦啦的响声。

2.桑娜忐忑不安地想:

“他会说什么呢?

”

3.他把弟弟安置在下面那层台阶上,然后紧靠着他坐下。

4.他的脸上不再有那种慈祥的愉快的表情了,变得那么严肃。

答案:

1.环境描写;2.心理描写;3.动作描写;4.神态描写。

阅读文章,回答问题。

成全善良双休日,我去医院看望一位朋友。

等公交车的人很多,每一辆公交车里都挤得满满的,我买了一份报纸,一边看报一边等车。

我旁边站着一个老人和一个姑娘,从他们的谈话中我了解到,女儿陪父亲去医院看病,与我同路。

车来了,人们抢着上车。

我看到女儿为了不让人群碰撞到父亲,一手在前面挡着人群,一手搀着父亲的胳膊,费了很大劲,她才把父亲挽上车。

车上早就人满为患,那父女俩只能站着。

一个姑娘突然站起来,微笑着对那位老人说:

“大爷,您坐吧!

”老人说:

“谢谢了,姑娘,我站站没关系,你坐吧!

”更奇怪的是他的女儿也谢绝了姑娘的好意,说父亲身体硬朗,而且只有几站路,站一会儿就到了。

姑娘脸上有些尴尬,再次说:

“您坐吧,大爷。

”女儿似乎还想说什么,老人拉了拉她的手,说:

“好,那就太谢谢你了。

”让座的姑娘流露出了笑容。

公交车突然刹车,老人紧皱着眉头,好像在强忍着身体的不适。

我心想,亏他没有再客套,如果一直站着,也不知要遭多少罪。

医院很快就到了。

老人下车前,向那位让座的姑娘再次表示感谢!

下车后,我听到这对父女的对话:

“爸,伤口疼了吧?

”

“一点点吧!

”

“你也真是的,明明知道自己臀部有伤口,不能坐,你还要坐!

”

“你啊,人家小姑娘可是一片好意。

我硬是拒绝她,也许以后再遇到这样的事,她就会有顾虑了⋯⋯”

我明白了,老人和他女儿的拒绝,原来并非客套,而是另有隐情。

我不禁又想起在车上老人几次紧皱眉头的表情。

在那颠簸的公交车上,老人强忍着可以避免的痛楚,成全了那个姑娘的善良。

成全别人的善良,何尝不是另一种善良!

1.文章结尾“成全别人的善良,又何尝不是另一种善良”这句话就这个故事而言,前一个善良指的

是()的善良,后一个善良指的是()的善良。

A.让座女孩B.老人C.女儿D作者

2.文中哪句话可以表现出老人坐在座位上的痛苦,用横线画出来,然后分析一下这是什么描写,有什

么作用?

3.前文说“让我看得很疑惑。

”后文的哪句话解答了这个疑惑,把这句话写在下面。

4.从女儿的哪些动作可以看出对父亲的爱。

答案:

1.AB

2.那位老人紧皱着眉头,好像在强忍着身体某处的不适。

运用了神态描写,形象生动的描写出了老人身体的不舒服,表现了老人的宽容、善解人意。

3.明明知道自己臀部有伤口,不能坐,还要坐!

4.那个女儿为了不让人群碰撞到父亲,一手在前面挡着人群,一手搀着父亲的胳膊上车。

【第二天作业】

阅读短文内容,完成练习。

生命的掌声

我常常想起一个关于掌声的故事。

那时我上高中一年级的时候,班里有位叫英子的女孩儿,文静漂亮,但是总爱蜷缩在教师的一角。

上课前,她早早的就来到了教室,下课后,她又总是最后一个离开教室。

后来我们才知道,她的腿因为的了小儿麻痹症而落下了残疾,她不愿意让别人看到她走路的姿势。

演讲课时,老师让同学们走上讲台讲述一个小故事。

轮到英子讲的时候全班四十多双眼睛一齐投向了那个角落,英子立刻把头低