中国名族分布明细.docx

《中国名族分布明细.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国名族分布明细.docx(21页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

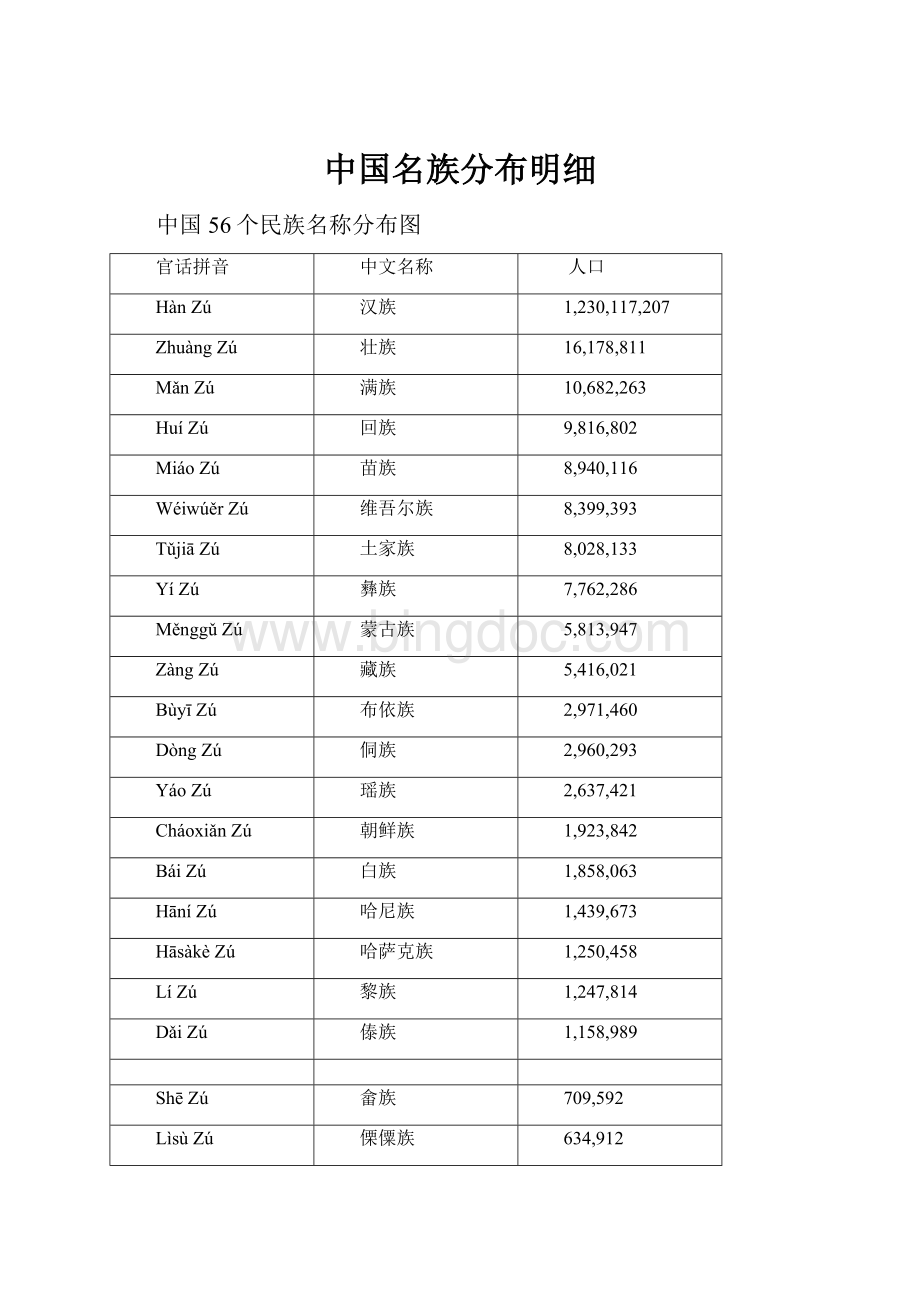

中国名族分布明细

中国56个民族名称分布图

官话拼音

中文名称

人口

HànZú

汉族

1,230,117,207

ZhuàngZú

壮族

16,178,811

MǎnZú

满族

10,682,263

HuíZú

回族

9,816,802

MiáoZú

苗族

8,940,116

WéiwúěrZú

维吾尔族

8,399,393

TǔjiāZú

土家族

8,028,133

YíZú

彝族

7,762,286

MěnggǔZú

蒙古族

5,813,947

ZàngZú

藏族

5,416,021

BùyīZú

布依族

2,971,460

DòngZú

侗族

2,960,293

YáoZú

瑶族

2,637,421

CháoxiǎnZú

朝鲜族

1,923,842

BáiZú

白族

1,858,063

HāníZú

哈尼族

1,439,673

HāsàkèZú

哈萨克族

1,250,458

LíZú

黎族

1,247,814

DǎiZú

傣族

1,158,989

ShēZú

畲族

709,592

LìsùZú

傈僳族

634,912

GēlǎoZú

仡佬族

579,357

DōngxiāngZú

东乡族

513,805

GāoshānZú

高山族

458,000

LāhùZú

拉祜族

453,705

ShuǐZú

水族

406,902

WǎZú

佤族

396,610

NàxīZú

纳西族

308,839

QiāngZú

羌族

306,072

TǔZú

土族

241,198

MùlǎoZú

仫佬族

207,352

XíbóZú

锡伯族

188,824

KēěrkèzīZú

柯尔克孜族

160,823

DáwòěrZú

达斡尔族

132,394

JǐngpōZú

景颇族

132,143

MàonánZú

毛南族

107,166

SǎláZú

撒拉族

104,503

BùlǎngZú

布朗族

91,882

TǎjíkèZú

塔吉克族

41,028

?

chāngZú

阿昌族

33,936

PǔmǐZú

普米族

33,600

?

wēnkèZú

鄂温克族

30,505

NùZú

怒族

28,759

JīngZú

京族

22,517

JīnuòZú

基诺族

20,899

DéángZú

德昂族

17,935

BǎoānZú

保安族

16,505

?

luōsīZú

俄罗斯族

15,609

YùgùZú

裕固族

13,719

WūzībiékèZú

乌孜别克族

12,370

MénbāZú

门巴族

8,923

?

lúnchūnZú

鄂伦春族

8,196

DúlóngZú

独龙族

7,426

TǎtǎěrZú

塔塔尔族

4,890

HèzhéZú

赫哲族

4,640

LuòbāZú

珞巴族

2,965

中华民族----中国各民族的总称。

分布在亚洲的东部和中部。

经过民族识别,现今的中华民族共包括汉族和其他55个少数民族。

除此之外,也有数个未被中华人民共和国官方确定的未识别民族,包括土生葡人、夏尔巴人以及中国犹太人等。

炎黄子孙谓之百姓,蚩尤后裔称之黎民,合称为黎民百姓。

是中华民族形成的最早主体。

中华民族----中国各民族的总称。

分布在亚洲的东部和中部。

经过民族识别,现今的中华民族共包括汉族和其他55个少数民族。

炎黄子孙谓之百姓,蚩尤后裔称之黎民,合称为黎民百姓。

是中华民族形成的最早主体。

经过数千年的繁衍发展与融合,形成了今天的中华民族。

总之,中华民族是生活在中华大地上所有民族及海外华人的统称。

中华民族分布在亚洲的东部和中部。

经过民族识别,现今的中华民族共包括汉族和其他55个少数民族。

除此之外,也有数个未被中华人民共和国官方确定的未识别民族,包括土生葡人、夏尔巴人以及中国犹太人等。

汉族、蒙古族、回族、藏族、维吾尔族、苗族、彝族、壮族、布依族、朝鲜族、满族、侗族、瑶族、白族、土家族、哈尼族、哈萨克族、傣族、黎族、傈僳族、佤族、畲族、高山族、拉祜族、水族、东乡族、纳西族、景颇族、柯尔克孜族、土族、达斡尔族、仫佬族、羌族、布朗族、撒拉族、毛南族、仡佬族、锡伯族、阿昌族、普米族、塔吉克族、怒族、乌孜别克族、俄罗斯族、鄂温克族、德昂族、保安族、裕固族、京族、塔塔尔族、独龙族、鄂伦春族、赫哲族、门巴族、珞巴族、基诺族共56个民族。

据1990年第四次全国人口普查统计,中国大陆30个省、自治区、直辖市共有1133682501人。

其中汉族占91.96%,少数民族占8.04%。

在漫长的历史发展中,各民族逐渐形成了以汉族为主体的大杂居、小聚居的局面。

中华民族(参考英译Chinese people)。

可是Chinese people只是指政治上具有中国国籍的人,简称中国人,不含任何文化因素。

中华民族所对应的英译只能是Chinese nation,是指国籍或者国家,仍不含任何语言文化因素或者真正的民族(ethnic)意思。

中华民族,依照中华民国立国的三民主义,主要以汉为中心主体的民族及其他民族为组成,其中蒙、藏两族之事务在中华民国宪法中有部会等级的蒙藏委员会,近年修宪后,台湾原住民及相关之多元文化民族政策入宪。

依照中华人民共和国的官方定义,则共有56个民族,包括汉族和55个少数民族。

[1]

“中华”,原意与中国相通,又与华夏相系。

《唐律疏议》云:

“中华者,中国也。

亲被王教,自属中国,衣冠威仪,习俗孝悌,居身礼义,故谓之中华。

”中国近代著名学者章炳麟认为:

“中国云者,以中外别地域之远近也;中华云者,以华夷别文化之高下也”(《章太炎文录初编·别录卷一·中华民国解》)。

这里强调中华一词乃区别文化高下之族的含义。

“中华”在历史上曾专指汉族,这是由于中华与华夏一词有关。

华夏文化发达,遂以中华自称。

章太炎

一般认为“中华民族”这个称谓为孙中山所创建,但这是一种误解。

此名词为章太炎所创原意只包括汉族,之后由孙中山提倡,把它改为包括汉满蒙回藏等大小族,以团结民心。

在清朝之前,虽然有华夷之分的观念,但几乎没有“中华民族”的观念存在、而“中国”的观念也和与二十世纪以来的中国观念差很多。

中华民族、炎黄子孙等观念是在清朝末年才建立/广为传播的。

袁世凯首倡“中华民族说”:

袁世凯任中华民国大总统时,面对外蒙古的独立,致书库伦活佛,指出“外蒙同为中华民族,数百年来俨如一家”,一面联络内蒙卓索图盟的喀喇沁王贡桑诺尔布,促其打消独立的念头,翔赞共和,参加中华民国。

袁世凯去世之后,孙中山继续袁所持的“中华民族说”,成功邀得贡王成为国民党创党理事之一。

1912年,孙中山提倡“五族共和说”:

“今日中华民国成立,汉、满、蒙、回、藏,五族合为一体”。

孙中山在中华革命党正式改组为中国国民党以后,主张重提民族主义并扬弃五族的说法:

“有人说,清室推翻以后,民族主义可以不要。

这话实在错了。

……现在说五族共和,我们国内何止五族呢?

我的意思,应该把我们中国所有各民族融化成一个中华民族。

……并且要把中华民族造成很文明的民族,然后民族主义乃为完了。

”

中华民族是中国所有民族的集合,是中国各民族的总称。

中华民族与中国各民族的关系

中国各民族是中华民族的一个部分。

当一个民族是中国民族时即是中华民族的一个部分。

中华民族与中国人的关系

任一中国人都属于中华民族。

当一个人拥有中国国籍时即属于中华民族的一员。

“中华民族”一词的分析

“中华民族”是一个整体性的名词,不可理解成一个叫做“中华”的民族,因为这里的“民族”不是种族上的概念。

就像由英文AmericanNationality翻译而来的美利坚民族这个中文词一样。

中华民族与汉族的关系

中国汉族是中华民族的一个部分,但不是全部。

其他国籍汉族不属于中华民族。

中华民族与海外华人华侨的关系

拥有中国国籍者(海外华侨),为中华民族的一员。

没有中国国籍者(海外华人),不属于中华民族。

“中华民族”一词指中国所有民族的集合,“炎黄子孙”一词则指所有汉族人(从字面上也可以看出的)。

注:

关于二者的区别,《咬文嚼字》已经有过论述,在此就不过多阐述了。

只是要注意,这二者不可混用。

如果混用了,可能会伤害到民族感情。

当一个民族迁入中国并成为中国民族的时候,它即是中华民族的一个部分,当一个民族迁出中国失去中国民族的身份的时候,即不再是中华民族。

其他国籍人士入中国国籍后与中华民族的关系

其他国籍人士入中国国籍后,必须选择中国现有民族之一加入并以该民族身份加入中华民族(欲了解详细情况请参考相关法律法规:

《关于中国公民确定民族成份的规定》)。

中华民族有着悠久的历史。

从遥远的古代起,中华各民族人民的祖先就劳动、生息、繁衍在我们祖国的土地上,共同为中华文明和建立统一的多民族国家而贡献自己的才智。

祖国广阔、富饶的土地,是中华各族人民共同开发的。

从夏、商、周至秦汉时期,当汉族的先民华夏族开发黄河流域的时候,各少数民族先民也同时开发了周围的广大地区。

生活在东北的东胡、肃慎、挹娄、夫余、乌桓等民族在东北三省的广大地区,北部的俨狁、狄、匈奴、鲜卑等民族在今蒙古草原和华北北部以及西北一些地区,西域的龟兹、于阗、鄯善等“城郭国”的各族在今新疆地区,西北部的戎、羌、氐等族在今藏、青地区,南部的苗、濮、武陵蛮、长沙蛮以及东南部的百越等南蛮各族在今长江流域的广大地区,黎族和高山族的先民分别在海南岛和台湾,越人的一支在今港、澳地区,等等,各民族祖先在各个地区,以他们辛勤的劳动,为统一的多民族国家的建立打下了基础。

上古先秦时代:

在周朝,所谓的华夏代表的是夏商周三个部落集团,包括与他们相融合的一些古部落,其中又以周为中心。

这些民族本非单纯,所以可以称之为“诸夏”。

“诸夏”的详细情况,因为上古史料的缺乏,我们现在已经难以追究。

“诸夏”之外的氏族,古时候称为“夷狄”,古籍中有记载的名称繁多,主要有苗、蛮、黎、荆、舒、淮夷、徐戎、嵎(yú)夷、莱夷、和夷、岛夷、百越、巴、蜀、庸、卢、微、髳(máo)、彭、氐(dī)、羌、濮、西戎、骊戎、南蛮、陆浑之戎、伊洛之戎、犬戎、北戎、山戎、鬼方、狿狁(yányǔn)、赤狄、白狄、义渠、林胡、楼烦等。

这些夷狄的服饰、语言、生活习惯都和中原的华夏民族不同。

这些所谓夷狄民族,在春秋战国时期,除了群貊(mò)之外,都和中原的华夏民族发生了广泛的接触和交流。

春秋时北方的晋国与战国时北方的燕赵两国,都征服和兼并了许多狄人的部族和国家,并与之相互通婚。

东方的齐鲁两国则完全征服并同化了东夷民族。

西方的秦国,本身就是一个戎夏混合的民族,到秦始皇时代已经完全征服了西夷与巴蜀一带的氐羌。

楚国原来是一个南蛮之邦,春秋时期在南方崛起,加入夏人集团。

到战国时期席卷了长江流域,把荆吴苗蛮与百越的地方都收入版图。

春秋的吴国也是一个荆吴与夏人的混合民族。

而越国则属于南方百越民族。

这两个国家先后加入了诸夏的集团,最后这两个国家的民族与土地都并入了楚国。

秦楚两大强国,原本都是非夏族的国家。

在各自华化了自己以后,一个华化了整个中国的西部,一个华化了南部。

秦始皇以一个华戎混合的民族统一了整个中国的版图,同时也统一了文化,建立了一个众民族大统一的大帝国。

这与本非希腊民族的马其顿族统一希腊诸城邦并把希腊文化用武力强加于南至埃及,东至印度的广大"泛希腊文化圈"相似。

所不同的是,中国“大一统国家”的观念比在西方泛希腊文化政治区演变而成的西方文明要巩固得多。

以至华夏文明,统一帝国和华夏民族的边界在历代有很强的吻合。

三代先秦时代是中华民族发展中的第一阶段。

秦汉到魏晋南北朝

始皇帝

匈奴的汉化:

秦始皇把这个融合了诸多民族而成的大帝国中的各个氏族地方和国家一一改封建为郡县。

尽可能的消除原来的部族痕迹,加强中央集权的控制。

同时进一步向南北扩张版图,北方将过去群狄活动的大部分地区都收入版图,建立万里长城防御最北的匈奴。

南方将版图开拓至南海,并派遣了数十万的氐戎与本朝官吏,携带家属子女去统治和开拓这块新的土地,这是中国历史上最早的一次有计划的大规模的移民。

从此岭南百越之地就加入了中国,也渗入汉人的血统。

之后趁着秦汉动乱的时期,岭南诸国又纷纷趁势独立,汉武帝再次征服这些国家,并将东瓯闽越与南粤的一部分人民内迁到江淮一带,同时将内地的一部分人民迁至岭南,这又是一次有计划的民族融合,这才逐渐稳定了南疆的统治。

秦始皇统一中国,建立中央集权制国家(公元前221年),标志着我国统一的多民族国家历史的开始。

秦始皇和汉高祖相继统一中国的同时,长城塞外也出现了头曼和冒顿两个单于统一了匈奴诸部。

在亚洲大陆的东方形成了汉族与匈奴南北对抗的局面。

并且进行了长期的战争,战争的结果是大部分的匈奴人被汉族征服。

汉武帝收降了匈奴约四万多人,都迁至内地河套地区,设置五个属国,这就是大批的匈奴内迁的开始。

这些匈奴人与当地汉人杂居,有人做了汉朝的官吏,已经与汉人完全同化。

此后,又有陆续的匈奴内迁,在匈奴的王族中甚至也有了汉人的血统。

匈奴的后裔也往往以汉之子甥自居,所以在山西的五部匈奴都取了刘姓,称为刘氏五部。

胡汉的融合:

匈奴衰落的时期,东北方兴起两个新的民族乌桓和鲜卑,他们都属于东胡系统。

原本居住在满蒙之间的山区,以各自居住的山域得名。

东汉初年,这两族都曾与中国发生战争,一部分乌桓降于中国,入迁到上谷渔阳右北平一带,另一部分乌桓就并入了鲜卑,从此鲜卑独自兴盛。

之后鲜卑完全占领了匈奴人活动的地区,匈奴散成三部,一部分北匈奴远走西伯利亚、一部分归附了鲜卑、最后一部分就是归附了中国南匈奴。

后期鲜卑发生内乱,部族离散,国家瓦解,残部散布于东自辽东,西至河西,沿着中国的北方边境,建立了许多的小国,情况十分的复杂。

在唱歌的客家人

所谓的“胡人”,是指鲜卑,氐,羌,匈奴以及匈奴的支部羯人。

除了匈奴和鲜卑,在中国西方属于氐羌系统的种族,可以分为两类:

一类是先秦的氐羌族,包括了四川的的巴蜀庸与西戎,他们早已经在春秋战国时代就随秦国与汉人完全同化了。

另一类则是秦汉以后的氐羌,指的是最西方的还没有被汉族同化的氐羌人。

散布在今天的四川,陕西,甘肃的西部与青海,西藏一带。

氐虽然与羌是两个种族,但同在西方,经常联合行动,所以合称为氐羌,混合在一起难以分辨。

这些归附中国的边疆民族,在西晋的初期都环居在中国的北方,并与边疆的汉人杂居,一方面保留本民族的部族组织,一方面学习中国的语言,政治和文化。

西晋时期,胡人入侵中原,占领了中原的大部分土地,建立了大大小小几十个国家,长期与汉人的融合,使胡人渐渐完全变成了新汉人。

胡人中势力最大的鲜卑,也是汉化最彻底的,久而久之,他们也忘记了自己是鲜卑人。

而中原的汉人也相应的受到了鲜卑人语言文字和文化习俗的影响。

隋朝的统一,代表了鲜卑和汉人的最终结合。

胡人入侵中原之初,居住在黄河流域的汉人为了逃避胡人的杀戮,全家整族向江南逃难,造成一次民族的大迁徙,史称“衣冠南渡”。

这批人分为三股,一部分到了长江中游的洞庭湖一带,最远达两广地区。

一部分到鄱阳湖和芜湖一带。

最后一部分定居太湖一带,远者到达江浙福建,这批远达闽粤的汉人,就成为后来的“客家人”。

随着几次的民族迁徙,中原地区的各个民族都广泛的产生接触和融合,汉人和南人结合,汉人和胡人结合,胡人和南人结合……这场大乱,加速了全国民族的大融合。

直到隋朝的统一全国,东西南北的胡汉文化统一成了一个整体。

唐朝疆域

隋唐五代:

隋朝统一中国后不久就灭亡了,唐朝继承了隋朝的基业,建立了自两汉后的又一个统一的大帝国。

从此,代表了中华民族的汉人,又被称为唐人。

唐朝帝国的建立,无论在文化和血统上,都代表了一个大融合后的新生民族。

十六国和北魏时期,在长城以北地区占据优势地位的是鲜卑的一支——柔然,公元552年,柔然为其附属部落突厥击溃,远走欧洲,据研究,6世纪末期入侵欧洲基督教世界的阿瓦尔人,很可能就是柔然的后裔。

突厥崛起之后,统治了以阿尔泰山为中心的中、北亚草原地带,突厥这一族名,于是成为了阿尔泰语系诸民族的统称,如同汉族一样,突厥也包含了许多的种族和附庸的部落,如薛延陀,回纥(hé),仆骨,思结,浑等,统称为突厥诸部。

隋朝末年,突厥大致以阿尔泰山为界,分为东西两部。

东部汗庭在蒙古高原。

西部汗庭位于伊犁河流域一带,势力深入现今的阿富汗和伊朗东部。

唐太宗时,唐朝与东突厥发生激烈战争,其将领李靖击溃突厥军队,俘获颉利可汗,灭东突厥。

唐太宗将降附的突厥人安置在北方沿长城一带,东起今山西朔县,西到今宁夏灵武,设置了许多都督府与羁靡州以统治之。

这些突厥的部落和他们的附庸民族尊唐太宗为天可汗。

682年,这批突厥叛变,建立后突厥汗国,744年,被回纥再次灭亡,余部一部并入回纥,一部并入契丹,另一部内迁至唐朝内地。

西突厥在统叶护可汗在位时极盛,横跨葱岭,统治整个亚洲的中部,并与唐朝争夺天山南北西域诸国的控制权。

唐朝从唐太宗到武则天时,多次兴兵远征西突厥,659年,唐将苏定方击溃敌军,擒西突厥可汗阿史那贺鲁,西突厥崩溃,一部分西突厥留在西域,成为今天的中亚诸族的先民。

一部分迁居西亚,日后几经变迁,成为今天的土耳其人。

因此欧洲常将中亚地区称为土耳其斯坦,称中国的新疆地区为东土耳其斯坦。

唐朝多年与突厥交战,并且收服了许多突厥的部族。

这些归附的突厥部族,杂居中国的边境地区,自然而然的与唐朝的边民通婚、同化。

许多突厥的降将,如阿史那杜尔,阿史那承庆,执失思力,契苾何力等。

这些人都做了唐朝的高官,他们的子孙自然就成了唐人。

唐朝的宗教和民族政策对异族很少有歧视,所以在唐朝统治的二三百年中,广泛的吸收了许多的异族与异族的文化,从而扩大了中华民族的内容。

突厥中一个重要的支部就是回纥,回纥在唐太宗时附庸于唐朝。

后来渐渐独立出来,唐玄宗时是回纥的全盛时期,灭掉了东突厥,占领了东突厥的领地,东突厥众部一部分归附唐朝,另一部分就并入了回纥。

安史之乱时,回纥成为了中国北方的一个大国,声势几乎相当于当年的匈奴和突厥。

后来回纥在唐末时在天灾和内乱的打击下衰败,吐蕃攻其西,黠(xiá)戛(jiá)斯攻其北,回纥瓦解四分五裂,一部分投降吐蕃,一部分投降黠戛斯,一部分投降了西北方的西突厥的别部葛罗禄,一部分南下迁居现今的新疆地区。

后来散布在西北的回纥人都皈依了伊斯兰教,逐渐演变为今日的维吾尔族。

西羌民族在隋唐时建立的国家有吐谷浑与吐蕃。

吐谷浑建国早在东晋南北朝时期,国中统治阶层为鲜卑人,并非单纯的羌人国家。

所控制的就是今天的青海北部地区,隋唐两朝相继出兵吐谷浑,将吐谷浑征服,吐谷浑成为唐朝的西藩。

后来吐蕃强大,入侵吐谷浑,吐谷浑被吐蕃击溃,一部分逃往到凉州,散居于今天宁夏、甘肃一带,归化了唐朝。

另一部分并入了吐蕃。

文成公主

吐蕃是羌人建立的一个大国,势力范围就是今天的青藏高原地区,在唐朝开始强盛,与唐朝接触频繁,屡和屡战,唐朝为了怀柔吐蕃,唐太宗时将文成公主嫁于赞普松赞干布,唐中宗时将金城公主嫁于尺带珠丹,与吐蕃和亲,使中国的血缘与文化输入了吐蕃。

帮助唐朝剿平庞勋黄巢之乱的沙陀人也是突厥的一个支族。

原住在今天新疆巴里坤湖地区,又称沙陀突厥、回纥强盛时期附于回纥,吐蕃强盛时期又附于吐蕃,吐蕃以高压政策管理这部分沙陀,致使后来三万沙陀人在酋长朱邪执宜的率领下逃入中国境内,向唐朝请求庇护。

唐宪宗将他们安置在阴山盐州一带,封朱邪执宜为金卫吾将军。

后来朱邪执宜又率众部迁到河东,帮助唐朝讨伐藩镇。

执宜死后,传子朱邪赤心,帮助唐朝平了庞勋之乱,被赐名李国昌,李国昌之子李克用又助唐朝剿平了黄巢,被封为河东节度使,居太原,河东地方也成了沙陀人的地盘。

李克用之子李存勖(xù)领兵南下,灭掉后梁,入主中原,这就是五代十国中的后唐。

后唐与石敬瑭建立的后晋,刘知远建立的后汉,刘旻(mín)建立的北汉,这些国家都是沙陀人的国家。

这部分沙陀人,入主中国境内建国以后,不久就与汉人完全同化从而消失在无形之中。

散布在东南长江上游地方的蛮夷,自古以来种族繁杂。

有金沙江流域的乌蛮和白蛮,也就是后来的摆夷人。

他们的部落原属于唐朝的剑南节度使与云南太守管辖。

在唐玄宗天宝年间突然叛变,后来建立了一个南昭国。

南昭攻陷了安南都护府,占据了今云南全境,与贵州广西和越南的一部分达一百多年。

这段时期的南昭之乱,打破了蛮汉的隔离,促进了蛮汉间的融合,又因为南昭之乱,引起了庞勋之变,再引起了流寇之乱,造成继两晋之后又一次民族的大播迁。

原来在唐懿宗咸通初年,在徐泗淮水流域招募了一批戌卒,前往桂州(广西桂林)讨伐南昭。

这批戌卒在桂州哗变,劫夺粮库,拥粮料判官庞勋为主,降徐泗回窜。

从桂林到湖南到江淮,一直流窜到徐州,攻陷了彭城,江淮一带大乱,史称庞勋之变。

后来朝廷将之伐平。

不久濮州人王仙芝与曹州人黄巢纠合庞勋的余部,起兵造反。

他们由河南进攻淮南,由淮南进入浙江,由浙江转入江西,由江西又攻入福建,再由福建辗转南下,一路攻占了广州,之后退回福建,出湖北,经安徽,过淮河,西北攻洛阳和长安,战火燃遍全国。

这次战争引起全国人民的大骚动,往往是甲地的居民逃到乙地,乙地的居民又逃往丙地。

这场混乱的局面一直延续到五代十国。

五代十国实际上就是唐末藩镇之乱的延长,是军阀之间的割据。

在这各霸一方的局面中,一批流民随着王建而迁居于四川,一批流民随马殷迁居到湖南,一批流民迁居于两广从而建立了刘隐的政权,一批流民迁居于福建,建立了王审知的政权。

现在许多福建人,祖先就是随王审知入闽。

在此后的两千年历史发展中,也有一部分少数民族或者在边疆地区建立政权,或者入主中原,成为统治民族,他们都为我们多民族国家的发展做出了贡献。

如秦代北方的匈奴、西北的西域各族、西部的羌、东北的东胡(鲜卑、乌桓)、夫余等族都建立过自己的政权;魏晋南北朝时期,除两晋的短暂统一外,汉族和各少数民族曾建立过23个政权,其中匈奴族建立过前赵、北凉、夏3个政权,鲜卑族建立过辽西、代、北周、前燕、后燕、西秦、西燕、南凉、南燕等9个政权,羌族建立过后秦,巴氐族建立过后汉,汉族建立过前凉、冉魏、西凉、后蜀、北燕5个政权;隋唐后,经五代十国到宋、辽、金,我国又一次经历割据,形成各民族政权对峙的局面,如宋朝先后与契丹族的辽、女真族的金朝对峙等;此后,蒙古族的元朝实现了国家的统一。

契丹的崛起:

东北方继鲜卑人后兴起并侵入中国边境的东胡人,又奚与契丹。

奚人住在今河北省北部,唐太宗时一度内附,唐朝设饶乐都督府,并赐其酋长李姓。

奚人人口不多,而契丹则是一个大族,在南北朝的末年,契丹的活动范围很广,北接室韦(东胡系统又一民族),东邻高丽,西南至营州,约今天的辽宁到冀北一带,与奚接壤。

唐初有一部分契丹归附了中国,唐太宗于其地置归诚州,并设置了松漠都督府,酋长为刺史都督,也赐了李姓。

这部分归附了的契丹人,后来叛服无常,奚人此时也被其吞并,唐朝屡次讨伐。

唐玄宗时安禄山因讨伐契丹立功,官至范阳平卢河东节度使。

当时中国东北一带民族的情况很复杂,这些奚人契丹人中,归化中国居入边境的为数也不少。

除了奚人契丹人,还有突

回族

厥的残部,以及许多匈奴、鲜卑、突厥血统混合的杂种胡人,如安禄山,史思明都是营州杂胡。

安史之乱史,安史率领的部众里,就有许多的杂胡和奚、契丹人。

从安史之乱到藩镇之乱,东北今河北山东地区饱受杂胡的