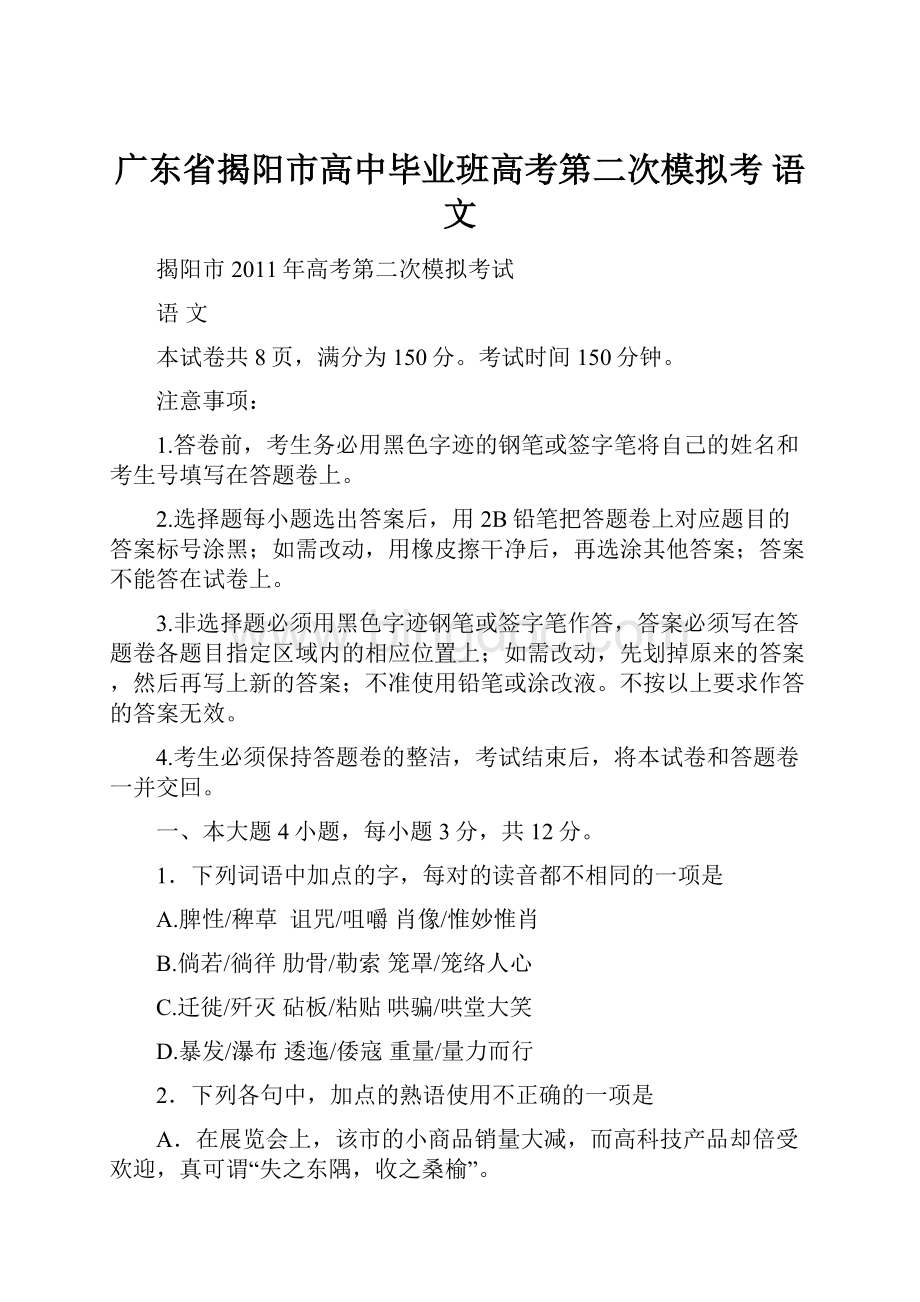

广东省揭阳市高中毕业班高考第二次模拟考 语文Word文档格式.docx

《广东省揭阳市高中毕业班高考第二次模拟考 语文Word文档格式.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广东省揭阳市高中毕业班高考第二次模拟考 语文Word文档格式.docx(20页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。

①那柔曼如提琴者②那厚重如倍司轰响者

③那雄浑如铜管齐鸣者④那清脆如弹拨者

a.是石缝间漏下的滴泉b.定是激流直下陡壁,飞瀑落入深潭

c.是草丛中淌过的小溪d.应为万道细流汇于空谷

A.④c①a③b②dB.①c④a②d③b

C.③d①c②b④aD.②b③d④c①a

二、本大题7小题,共35分。

阅读下面的文言文,完成5—9题。

孔子迁于蔡三岁,吴伐陈。

楚救陈,军于城父。

闻孔子在陈蔡之间,楚使人聘孔子。

孔子将往拜礼,陈蔡大夫谋曰:

“孔子贤者,所刺讥皆中诸侯之疾。

今者久留陈蔡之间,诸大夫所设行皆非仲尼之意。

今楚,大国也,来聘孔子。

孔子用于楚,则陈蔡用事大夫危矣。

”于是乃相与发徒役,围孔子于野。

不得行,绝粮,从者病,莫能兴。

孔子讲诵弦歌不衰。

子路愠见曰:

“君子亦有穷乎?

”孔子曰:

“君子固穷,小人穷斯滥矣。

”

子贡色作,孔子曰:

“赐,尔以予为多学而识之者与?

”曰:

“然。

非与?

“非也。

予一以贯之。

孔子知弟子有愠心,乃召子路而问曰:

“《诗》云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。

吾道非邪?

吾何为于此?

”子路曰:

“意者吾未仁邪?

人之不我信也。

意者吾未知邪?

人之不我行也。

“有是乎!

由,譬使仁者而必信,安有伯夷、叔齐?

使知者而必行,安有王子比干?

子路出,子贡入见。

孔子曰:

“赐,《诗》云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。

”子贡曰:

“夫子之道至大也,故天下莫能容夫子。

夫子盖少贬焉?

“赐,良农能稼而不能为穑,良工能巧而不能为顺。

君子能修其道,纲而纪之,统而理之,而不能为容。

今尔不修尔道而求为容。

赐,而志不远矣!

子贡出,颜回入见。

“回,《诗》云‘匪兕匪虎,率彼旷野’。

”颜回曰:

“夫子之道至大,故天下莫能容。

虽然夫子推而行之不容何病不容然后见君子夫道之不修也是吾丑也夫道既已大修而不用是有国之丑也不容何病不容然后见君子孔子欣然而笑曰有是哉颜氏之子使尔多财吾为尔宰于是使子贡至楚楚昭王兴师迎孔子然后得免

(节选《史记。

孔子世家》)

5.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是

A.子贡色作作:

改变。

B.子路愠见愠:

恼怒

C.意者吾未仁也意:

意见

D.良工能巧而不能为顺顺:

合乎人意。

6.下面四组句子中加点词意思相同的一组是

7.对于孔子对待三个学生的态度,看法正确的一项是

A.孔子热情赞扬了颜回,批评了子路和子贡;

相形之下,对子贡批

评得严厉。

B.孔子热情赞扬了颜回,批评了子路和子贡!

相形之下,对子路批

评得严厉

C.孔子对三个学生都作了批评,只是对颜回批评得很含蓄。

D.孔子对子路、子贡的批评态度相同,对颜回作了含蓄的赞扬。

8.下列对本文的评述,正确的一项是

A.这是孔子周游列国过程中的一个故事:

孔子打算去楚国应聘,陈

和蔡的执政大夫恐怕孔子被楚重用对自己不利,就发兵把孔子和他

的随从学生包围在旷野上。

面对断粮挨饿的困境,孔子在病中仍弹

琴并批评教育那些信心不足的学生。

后来楚王发兵来接,孔子才得

脱险。

B.这是孔子周游列国过程中的一个故事:

孔子打算去楚国应聘,陈和

蔡的执政大夫恐怕孔子被楚国重用后对自己不利,就发兵把孔子和

他的随从学生包围在旷野上,面对断粮挨饿的困境,孔子也产生了

悲观情绪,发出“吾道吾邪”的疑问。

只因颜回的一番答话才使他

重新振作起来。

后来楚王发兵来接,孔子才得脱险。

C.孔子在去楚国途中被陈、蔡的执政大夫发兵围困在旷野上,既不能

脱身,又没有粮吃;

他的一些学生很有怨气,孔子对他的学生作了

批评教育,平息了他们的怨气。

D.孔子在去楚国途中被陈蔡的执政者发兵围困在旷野上,既不能脱身,

又没有粮吃,他的一些学生心中也很有怨气。

但面对困境,孔子意

志坚定,情绪乐观,并联系实际,有说服力地批评教育了那些信心

不足的学生,显示了大教育家的风度。

9.断句和翻译

(1)用“/”给下面句子断句。

(4分)

虽然夫子推而行之不容何病不容然后见君子夫道之不修也是吾丑也夫道既已大修而不用是有国者之丑也不容何病不容然后见君子孔子欣然而笑曰有是哉颜氏之子使尔多财吾为尔宰于是使子贡至楚楚昭王兴师迎孔子然后得免。

(2)翻译下面的句子。

(6分)

①君子固穷,小人穷斯滥矣。

②吾道非邪?

10.阅读下面这首唐诗,回答问题。

(7分)

碛中作

岑参

走马西来欲到天,辞家见月两回圆。

今夜未知何处宿,平沙莽莽绝人烟。

⑴本诗首句“走马西来欲到天”历来为诗家所称赞,请予以简要评析。

⑵本诗末句“平沙莽莽绝人烟”以景结情,请赏析其妙处。

(3分)

11.补写出下列名篇名句中的空缺部分。

(任选3题,多选则按前3题计分)(6分)

(1)子曰:

“,?

有朋自远方来,不亦乐乎?

”(《论语》)

(2),。

报君黄金台上意,提

携玉龙为君死。

(李贺《雁门太守行》)

(3)人非生而知之者,孰能无惑?

,,

终不解矣。

(韩愈《师说》)

(4)舞榭歌台,风流总被雨打风吹去。

人道寄奴曾往。

(辛弃疾《永遇乐·

京口北固亭怀古》

三、本大题4小题,共16分。

阅读下面的文字,完成12—15小题。

历史剧与时代精神

童道明

历史剧与时代精神,这是个既奇妙又微妙的问题。

郭沫若是个少有的执著于现实的倾向性诗人,但作为剧作家的他,写的全是历史剧。

历史的“规定情境”反而给他提供了自我表现的自由天地。

“光明呀,我景仰你,我要向你拜手,我要向你稽首……”郭沫若在写这样的台词时,在相当程度上是“从自我出发”的。

愤怒出诗人。

在容易产生激愤的年月,容易产生历史剧。

因为在这个时候,剧作家甚至觉得写历史剧比写现代戏更能表现时代精神。

你说奇妙不奇妙。

1941年希特勒德国向苏联发动了进攻,阿·

托尔斯泰立即着手创作历史剧《伊凡雷帝》。

事后他说明了创作动机:

“它是我对于侮辱我的祖国的德国人的回答。

我把伊凡雷帝这个伟大的俄罗斯灵魂招来,是为了武装自己‘愤怒的良知’。

三年困难时期的60时年代初,曹禺和梅阡、于是之合作创作《胆剑篇》。

在这前后,中国剧坛出现了100多个写越王勾践“卧薪尝胆”的历史剧。

这些“勾践戏”,是否也是众多的中国戏剧家对于撤走专家的赫鲁晓夫、带来天灾的老天爷的“集体回答”?

借历史故事,抒今人情怀,这大概是历史剧的通例。

所以文艺理论家卢纳察尔斯基给历史剧作出定性概括:

“任何一部称作历史剧的文学作品,都是某种或以历史事件为根据,或是以历史事件为借口的骊歌、抒情、自白,诗人所利用的,不过是历史的材料或历史的衣裳而已。

这就牵涉到我在文章开头提及的“微妙”二字。

剧作家在历史的外衣下所吐露的“骊歌、抒情、自白”,如果剧作家本人不点明,往往是猜不透的。

1945年8月6日美国在广岛扔下第一颗原子弹,布莱希特便构思改写《伽利略传》。

布莱希特后来对改写剧本的动因说明:

“‘原子时代’在广岛揭幕了,对这位现代物理学奠基者的生平历史也有了新的认识。

”什么“新的认识”?

由现代物理学家对人类的背叛(布莱希特认为美国研制原子弹的科学家背叛了人民和科学),联想到了伽利略在300年前的背叛——由于吃不消皮肉之苦在宗教裁判所违心地放弃地动说。

但更多的情况下,剧作家的思考更宽泛,而不是针对着某一种具体的现实而发的。

不过,思考是绝对的。

我们可以在一些历史剧名作中捕捉到这种迷人的“思考”。

莎士比亚的查理二世被波林勃洛克推翻成了阶下囚之后,有一段独白:

“我正在研究怎样可以把我所栖身的这座牢狱和整个的世界两相比较;

可是因为这世上充满了人类,这儿除了我一身之外,没有其他的生物,所以它们是比较不起的;

虽然这样说,我还是仔细思考了一下。

”后来他思考出了一个道理:

“无论我是什么人,无论是我还是别人,只要是一个人,在他没有彻底化为乌有以前,是什么也不能使他感到满足的。

”(《查理二世》)国王成了凡人之后就有了凡人的思考。

普希金的《鲍利斯·

戈登诺夫》以一句著名的舞台指示——“人民在沉默”结尾。

普希金用这句有力的“舞台指示”,给读者和观众还有评论家提供了思考的契机。

别林斯基评论说:

“在这人民的沉默中,我们听到了新的复仇女神的可怕的、悲剧性的声音。

”这沉默中“可怕的、悲剧性的声音”告诉世人:

不择手段地攫取权力的统治者是不会有好结果的。

有一句很有味道的话:

历史在这里思考。

用这句话来说明历史剧的时代精神也是可以的。

但历史剧提供的思考的空间,也有赖于读者与观众自己去开拓,因此,观众对于历史剧的思考所得也是因人而异、见智见仁的。

这也是我们要讨论的历史剧与时代精神这一问题的微妙之处。

扩大思考的空间还可以求助归纳的方法,即思考的对象不仅仅局限于某一出历史剧。

看过郭启宏的《李白》,我联想到两年前的《曹操与杨修》,还想到30年前的《蔡文姬》,甚至还有40年前的《屈原》。

知识分子这个字眼肯定是民国之后才有的。

但把这四部剧联系在一起,恰恰是对中国知识分子性格与命运的思考。

而别人还能思考到、联想到我思考、联想不到的东西。

这也是历史剧(当然是优秀的)的魅力。

12.根据文意,下列说法正确的两项是()

(5分)

A.作者认为郭沫若给屈原写台词时是“从自我出发”的,指的是郭沫若以自我为中心去解读历史。

B.第五段中的“集体回答”指的是众多“勾践戏”的出现,目的是启发弱小的国家和人民,只要能卧薪尝胆、奋发图强,就能战胜强大的敌人。

C.剧作家“思考是绝对的”,它不是针对着某一具体的现实而发,往往具有片面性。

D.优秀历史剧的魅力是为读者和观众提供思考的空间,引发他们丰富的联想。

E.布莱希特改写《伽利略传》是因为他有了“新的认识”,这“新的认识”就是他认为研制原子弹的科学家背叛了人民和科学。

13.不能够体现历史剧与时代精神的奇妙关系的一项是()(3分)

A.容易产生激愤的年月,容易产生历史剧。

B.历史剧或以历史事件为根据,或以历史事件为骊歌、抒情、自白。

C.三年困难时期的60年代,出现来了众多的“勾践戏”。

D.德国向苏联发动进攻时,阿·

托尔斯泰着手创作《伊凡雷帝》。

14.历史剧与时代精神的微妙之处体现在哪些方面?

请简要回答。

15.根据文本内容,我们可以怎样去理解历史剧中的时代精神?

四、本大题为选考内容的两组试题。

每组试题3小题,共15分。

本大题的两组试题分别为“文学类文本阅读”试题组和“实用类文本阅读”试题组。

考生任选一组作答。

(一)文学类文本阅读

阅读下面的文字,完成16—18题。

无雪的冬天是寂寞的

李汉荣

①寂寞的是小孩,他们只能望着爷爷的满头白发,想象大雪飘飘的时光,想象在雪地奔跑的情景,想象童话里积雪的小木屋,想象他们从没有见过的雪人的样子。

②寂寞的是中学生,他们无法理解“燕山雪花大如席”,这夸张来自怎样的现场和意象?

他们徒然羡慕着李白,行走在白茫茫的唐朝,吟着这白茫茫的诗;

那场大雪在诗里保存了千年,至今仍在课本里飘。

而他们只能面对苍白的墙壁,用苍白的想象,填写这苍白的作业。

③寂寞的是恋人,除了矫情的咖啡屋和煽情的歌舞厅,他们没有更好的去处,他们不曾在雪野里留下两行神秘的如同在梦境里延伸的脚印,他们不曾为自己的初恋塑造一个憨态可掬的偶像——那被世世代代的青春热爱着的雪人,他们是无缘见上一面了。

没有诗意的浪漫和铺垫,没有白雪的映照和见证,初恋,昨天下午刚刚开始的初恋,今天上午很快就进入了灰色的、平铺直叙的婚姻程序。

④寂寞的是诗人,他们的语言是如此干枯,小雪这一天没有一片雪,大雪这一天没有一片雪,去年没有一片雪,今年没有一片雪。

他们在内心刮起一次次风暴,他们在纸上制造了一场又一场落雪。

然而,诗之外,无雪;

雪之外,无诗。

他们的所谓雪,不过是对雪的缅怀;

他们的所谓诗,不过是对诗的悼念。

一个无雪的世界,是失去贞操的世界,是失去诗意的世界。

雪死了,诗死了,如今的所谓诗,只是写给诗的悼词。

⑤寂寞的是那些深陷于往事的老人,他蜷缩在记忆的棉袄里,偶尔抬起头看看近处和远处,又很快收回目光,除了镜子里自己的白发,这个冬天没有别的白色,唤起他对于往昔的纯洁回忆。

而多年前结识的那个无忧无虑的白雪的恋人,早已死去,他只能在某片云上想象那纯真的面容。

⑥寂寞的是那个牧师,他用嘶哑的嗓子反复祈祷的天堂始终不肯出现,他越来越难以找到形象的比喻来诠释纯真的教义,如今很少有自天而降的雪花款款飘上经文的关键段落,以加强神圣的感染力。

世界的圣洁是由伟大的白雪塑造的,灵魂的圣洁是由伟大的信仰塑造的。

白雪死了,世界何以重现圣洁?

信仰死了,灵魂何以重归圣洁?

我在那个灰蒙蒙的礼拜日,穿过满街的叫卖声和垃圾堆,走进灰蒙蒙的教堂,恰好遇见那牧师,我感觉这里的神圣感已所剩不多,唯一令我感到神圣的,是牧师头上那稀疏的白发。

⑦寂寞的是那个哲学家,他的哲学除了拯救这一页页无所事事的白纸,其实连他自己也不能拯救。

在这个世界上,没有比乌鸦更深刻的哲学家了,在白雪飘飘的年代,乌鸦曾经发出不祥的预言。

然而最终不得不告别一再误解它们的人类,转身失踪于黑夜。

没有先知的提醒,没有圣者的感召,没有纠偏的声音,没有校正的语法,世界在纸醉金迷、自娱自乐里疯狂堕落。

没有乌鸦的世界,其实是没有哲学的世界。

现在,哲学家面对着没有哲学也不需要哲学的世界,他忽然想起了乌鸦在雪野鸣叫的古典时光。

只有白雪与乌鸦能拯救世界——他忽然想到;

然而,怎样唤回乌鸦,又怎样复活白雪?

他在他的哲学里迷茫了,也许,他必须经历漫长的迷茫,才能真正走进哲学,才能找到失踪的乌鸦和白雪。

⑧寂寞的是我,我站在童年曾经走过的小路上,忆想着:

很久以前,在白茫茫的原野,一个移动的影子,一点点大起来,终于看见了那蓝头巾,终于看见了那冒着热气的通红的脸,终于看见了——从雪的远方朝我走来的母亲,仿佛从天国走来的母亲……(节选自《读者》2010年第4期)

16.这篇散文在行文上有什么特点?

有何作用?

17.作者为什么说“无雪的冬天是寂寞的”?

18.“没有乌鸦的世界,其实是没有哲学的世界。

”请结合文本和现实生活,谈谈你的看法。

(二)实用类文本阅读

阅读下面的文字,完成19—21题。

大学毕业生该怎样离校?

大学生离校时的一幕幕生死离别,内心难免有些凄凉,于吾心有戚戚焉。

于是决定去走近我们的这些师兄师姐们。

迈进毕业生宿舍,看到毕业生宿舍的肮脏混乱,许多人可能会感到震惊,更甚者一些人可能会对大学生综合素质产生怀疑。

不错,做事应该善始善终,大学生是我们这个社会里平均素质比较高、文化修养比较深厚的一个群体。

从经验看,大学生在公众生活中经常扮演的也都是正面的、积极的角色。

比如,每年暑假的时候,许多院校都组织社会实践团,从一些新闻媒体中,相信大家也都了解,大学生们走入中国社会的底层,既给普通百姓带去了鲜活的文化知识,大学生自己也从社会中学到了许多有用的东西。

“这些大学生的到来,不光帮我们科学地种植,还送来了许多书帮我们增长知识,真希望他们能经常下乡。

”这是来自调查百姓的最多的回答。

再比如,每当城市里举行大型活动时,大学生总会踊跃充当志愿者。

所以,仅仅是因为大学生在毕业时候扔了点儿破烂,或是因为极少数人破坏了公物,就判定当代大学生素质不过关,那是太过轻率了。

而且,据调查,现在这种现象已有所改善。

经了解,大学生毕业宿舍凌乱,并不是近来才出现的现象,知情人知道,那几乎是一年一度芳草绿的。

在情况比较严重的年头里,毕业生宿舍的墙壁上写满了各种书法,地上扔满了垃圾,能拆的东西都拆掉,真堪称满目狼藉。

后来,各院校纷纷出台管理政策措施,包括暂时性扣发毕业证等等。

情况才有所好转,但并没有什么根本性变化,要说这种现象的发生是因为大学生不懂得“一屋不扫,何以扫天下”的道理,那倒不见得,更不能把这看做大学生的本质大暴露,正确的做法是抛开简单的谴责,从毕业生的毕业心态上寻找根源。

据调查的大多数大学毕业生反映,因为最后阶段比较忙,比如找工作,还有实习,再者因为一起生活过四年的舍友马上就要各奔东西时的凄凉心情才导致了我们所看到的那一幕。

是的,四年大学生涯是一个人一生中弥足珍贵的日子,一旦毕业,那种割舍不掉的乡愁会占据毕业生的脑海,种种复杂的情绪会油然而生,如果这个时候学校方面的工作做得不够细致就极容易让毕业生产生被遗弃的错觉。

遗憾的是,一些大学在临近毕业的当口对待即将离校的学生往往是一副温情不再的样子,动辄以扣发相要挟,限期的布告张贴得到处都是。

至于毕业典礼,早已是几十年一贯制,无非是领导讲话学生听,缺乏参与互动,很难让人产生庄重和自豪的感觉。

在这样的情形下,毕业生的情绪找不到适当的宣泄途径,再加上一些技术方面的原因,比如缺乏合适的垃圾清扫工具,离校日程安排紧张,就容易导致一屋不扫的结果,不过现在各院校已经试图一改旧颜。

据98级我们的师哥师姐讲,我们院的毕业典礼互动性强,如果你去看一下,你甚至分不出哪个是老师,哪个又是同学。

而且我们药学院通知离校日期提前,给了毕业生们足够的时间来安排事情。

大学生学成离校应该是一个很温馨、很庄重的过程,应该组织一些仪式性的活动让毕业生参与,应该给它们提供正确的表达渠道。

比如,毕业典礼应该富有时代气息,毕竟大学生是最富有时代性、最富有生气的,因而他们渴望与他们同步进行性的毕业典礼、毕业证的发放也应该更有表彰性,师生之间的交流渠道应该更畅通等。

这些都是他们的强烈呼声,当然还可以给毕业生提供公共留言本,让学生留下最想说的话,这在我们药学院早有例子。

总之,就是要让毕业生产生精神上的归宿感,要让他们感到,即使毕业了,学校仍是自己的家,学校的一草一木仍然需要自己去爱护。

这样,相信我们那些可敬的大学毕业生会让那些曾怀疑它们大学生的素质的人们感慨一番的:

善始善终。

确确实实也!

如果学校方面和毕业生方面做到以上这一切,一屋不扫的怪圈被打破的日子将为时不远了。

作为我本人,真心希望所有大学生切切实实善始善终。

因为我们是国家的栋梁,是整个民族素质的体现者。

我希望当我们跨出校门的时候,不会有师弟师妹为我们的“终”而产生疑问,我们应该给他们的“始”做出榜样、典范。

19.本文中多次出现的“一屋不扫”一词,具体的内容是指什么?

请你简要概括。

20.作者针对大学生毕业生该如何离校进行调查,请分点列出作者的观点。

(5分)

21.古代薛勤曰:

“一屋不扫,何以扫天下?

”如今,大学毕业生离校时出现的种种不文明的举动,你是怎样看待的?

请结合文本作简要分析。

五、本大题2小题,每小题6分,共12分。

22.把下面的长句变成通顺连贯的几个短句。

(可以适当增加字词)(6分)

韩国首都中文名称“汉城”将为适应许多国民心态和历史观念随着经济飞速发展而产生而欲摆脱汉文化影响、寻找属于自己文明的变化而改为“首尔”。

答:

_________________________________________________________

23阅读下面一首宋诗,完成文后问题。

秋径

[宋]保暹

杉竹清阴合,闲行意有凭。

凉生初过雨,静极忽归僧。

虫迹穿幽穴,苔痕接断棱。

翻思深隐处,锋顶下层层。

请描述此诗颔联“凉生初过雨,静极忽归僧”中的情景。

要求:

①想象合理;

②语言生动;

③不超过80字。

六.本大题1小题,60分。

七.作文(60分)

24.阅读下面的文字,根据要求作文。

(60分)

2010年,青海玉树地震,新德中学掀起了一场声势浩大的捐款献爱心活动。

活动结束后,

学校政教处将参加捐款的学生名单,按其捐款数量的多少依次排列,张榜公布,此举在师生中引起了争论。

对这件事,你有什么看法?

请任选一个角度作文。

题目自拟,立意自定,文体自选(诗歌除外),不少于800字。

2011年揭阳市高考第二次模拟考试

语文试题 参考答案及评分标准

一、12分

1.C【A.pí

/bà

i,zǔ/jǔ,xià

o;

B.tǎng/chá

ng,lè

i/lè

lǒng,;

C.qiān/jiān,,zhēn/zhān,hǒng/hōng;

D.bà

o/pù

wēi/wō,lià

ng】

2.B(失之东隅,收之桑榆:

比喻这个时候遭到损失或失败,在另一个时候等到补偿或成功。

轻装简从:

指有地位的人出门时行装简单,跟随的人不多。

南辕北辙:

比喻行动和目的正好相反。

求全责备:

对人对事物要求十全十美,毫无缺点)

3.B(A.去掉“因而”。

C.“往往”放在“使”之前。

D.“有效”放在“方法”之前)

4.B

二.(35分)

5.C(“意”动词,“想必”、“猜想”的意思)

6.B(A、“从”句中“病”,名词,“疾病”,用作动词“生病”;

“不”句中“病”,动词“担心”、“忧虑”。

C.“召”句中“而”,连词,“来”;

“譬”句中“而”连词,“就”。

D.“人”句中“之”,用于提前的宾语和谓语动词之间,可不译出;

“道”句中“之”用于主语、谓语之间,取消句子独立性,可不译出)

7.A

8.D(A项说孔子“在病中仍弹琴唱歌”不符合原文,原文是“从者病”。

B项句说“孔子也产生了悲观情绪,发出‘吾道非邪’的疑问”一语不符合原文。

原文多处表现孔子对自己“道”的坚信不疑,所以B项的评述是不正确的。

C项最后一句“平息了他们的怨气”中的“平息”,用词不当,这里把平息作为动词用,而作为动